- •В.А. Павский линейная алгебра

- •Оглавление

- •Введение

- •I. Введение в линейную алгебру § 1. История развития алгебры

- •§ 2. Множества

- •§ 3. Строение множеств

- •Алгебра множеств

- •§ 4. Число Развитие

- •§ 5. Числовые множества

- •Бесконечные множества

- •Натуральный ряд

- •Множество целых чисел

- •Множество рациональных чисел

- •Множество действительных чисел

- •Множество комплексных чисел

- •Суммы и произведения

- •Приближенные вычисления

- •II. Элементы линейной алгебры § 1. Матрицы и определители 3, 7

- •Действия над матрицами

- •1. Сложение матриц

- •2. Умножение матрицы на число

- •3. Умножение матриц

- •Определитель матрицы

- •Свойства определителей

- •Вычисление определителей

- •Аксиоматическое построение теории определителей

- •Обратная матрица

- •Ранг матрицы

- •Элементарные преобразования матрицы

- •§ 2. Системы линейных алгебраических уравнений

- •Методы решения слау

- •1. Метод Крамера

- •2. Матричный метод

- •3. Метод Гаусса

- •Однородная система линейных алгебраических уравнений (ослау)

- •§ 3. Системы линейных алгебраических неравенств

- •III. Линейные пространства

- •§ 1. Линейная зависимость

- •§ 2. Линейные комбинации. Базисы

- •§ 3. Подпространства

- •§ 4. Прямые суммы

- •§ 5. Евклидовы пространства

- •§ 6. Координатные системы

- •IV. Векторная алгебра § 1. Векторы

- •§ 2. Линейные операции над векторами

- •§ 3. Проекция вектора на ось

- •Линейные свойства проекции вектора на ось

- •Координаты вектора

- •Деление отрезка в данном отношении

- •§ 4. Базис системы векторов

- •§ 5. Скалярное произведение векторов

- •§ 6. Векторное произведение векторов 4

- •Геометрические свойства векторного произведения

- •Алгебраические свойства векторного произведения

- •§ 7. Смешанное произведение векторов 4

- •V. Аналитическая геометрия 4

- •§ 1. Системы координат на плоскости

- •§ 2. Уравнение линии на плоскости

- •§ 3. Уравнение поверхности и линии в пространстве

- •§ 4. Прямая и плоскость в линейном пространстве

- •Уравнение плоскости, проходящей через три точки

- •Взаимное расположение плоскостей

- •Уравнение прямой в пространстве r3

- •Уравнение прямой, проходящей через две точки

- •Прямая как линия пересечения плоскостей

- •Расстояние от точки до прямой

- •Угол между прямой и плоскостью

- •Угол между плоскостями

- •VI. Линейные операторы § 1. Линейный оператор

- •Векторные свойства линейных операторов

- •Умножение операторов

- •Матрицы операторов

- •Изменение базиса 3, 11

- •Подобие 11

- •§ 2. Характеристический многочлен

- •VII. Билинейные и квадратичные формы § 1. Билинейные формы

- •§ 2. Квадратичные формы

- •Приведение к каноническому виду

- •VIII. Гиперповерхности и поверхности второго порядка

- •Классификация линий второго порядка

- •Окружность

- •Гипербола

- •Парабола

- •Классификация поверхностей второго порядка

- •Заключение

- •Список литературы

- •Линейная алгебра

- •650002, Г. Кемерово, ул. Институтская, 7

- •650002, Г. Кемерово, Институтская, 7

Гипербола

Гиперболой

называется

геометрическое множество точек плоскости,

для которых абсолютная величина разности

расстояний до двух данных точек

![]() и

и

![]() этой плоскости, называемых фокусами,

есть величина постоянная, меньшая, чем

расстояние между фокусами.

этой плоскости, называемых фокусами,

есть величина постоянная, меньшая, чем

расстояние между фокусами.

Выведем

уравнение гиперболы. Положим

![]() .

Систему координат (рис.VIII.2)

выберем так же, как и в случае эллипса.

Тогда

.

Систему координат (рис.VIII.2)

выберем так же, как и в случае эллипса.

Тогда

![]() ,

а

,

а![]() .

Если

.

Если![]() – произвольная точка гиперболы, то

– произвольная точка гиперболы, то![]() ,a

– постоянная,

,a

– постоянная,

![]() .

Это уравнение соответствует определению

гиперболы. Преобразуя его, как и в случае

эллипса, и положив

.

Это уравнение соответствует определению

гиперболы. Преобразуя его, как и в случае

эллипса, и положив![]() ,

получимканоническое

уравнение гиперболы:

,

получимканоническое

уравнение гиперболы:

![]() .

.

Гипербола

– кривая, симметричная относительно

осей и начала координат. Прямые

![]() являются асимптотами

гиперболы, величина

являются асимптотами

гиперболы, величина

![]() называется эксцентриситетом

гиперболы,

называется эксцентриситетом

гиперболы,

![]() ,

а прямые

,

а прямые

![]() – ее директрисами.

– ее директрисами.

Рис. VIII.2

Парабола

Параболой

называется

геометрическое место точек плоскости,

равноудаленных от данной точки F

и данной прямой (рис. VIII.3).

Точка F

называется фокусом

параболы, а данная прямая – директрисой

параболы. Для получения уравнения

параболы выберем систему координат

следующим образом: ось Ox

проведем через фокус F

перпендикулярно директрисе. Начало

координат поместим в точку, равноудаленную

от фокуса и директрисы. Обозначим

расстояние между фокусом и директрисой

через p.

Величина p

называется параметром параболы. В

выбранной системе координат фокус F

имеет координаты

![]() ,

а уравнение директрисы имеет вид

,

а уравнение директрисы имеет вид![]() или

или![]() ,

по определению

,

по определению![]()

Рис. VIII.3

Пусть

![]() – произвольная точка параболы. Соединим

точкуМ

с точкой F.

Проведем отрезок MM'

перпендикулярно директрисе. Согласно

определению параболы

– произвольная точка параболы. Соединим

точкуМ

с точкой F.

Проведем отрезок MM'

перпендикулярно директрисе. Согласно

определению параболы

![]() .

По формуле расстояния между двумя

точками находим:

.

По формуле расстояния между двумя

точками находим:![]() ,

а

,

а![]() .

Следовательно,

.

Следовательно,![]() .

После элементарных преобразований

получимканоническое

уравнение параболы:

.

После элементарных преобразований

получимканоническое

уравнение параболы:

![]() .

.

Пример

VIII.3.

Классифицировать линию 2-го порядка

![]() .

.

Решение.

Воспользуемся формулой

![]() .

Выделим полный квадрат по каждой

переменной, для этого сгруппируем

отдельно слагаемые, содержащие переменнуюx

и y:

.

Выделим полный квадрат по каждой

переменной, для этого сгруппируем

отдельно слагаемые, содержащие переменнуюx

и y:

![]() .

Коэффициенты при переменных в старшей

степени вынесем общими множителями

.

Коэффициенты при переменных в старшей

степени вынесем общими множителями![]() .

Полученные выражения вскобках

дополним до полного квадрата, в первом

случае прибавим и отнимем 25, во втором

– 4:

.

Полученные выражения вскобках

дополним до полного квадрата, в первом

случае прибавим и отнимем 25, во втором

– 4:

![]() .

После раскрытия скобок постоянные

перенесем в правую часть равенства

.

После раскрытия скобок постоянные

перенесем в правую часть равенства![]() .Приведем

подобные

.Приведем

подобные

![]() .

Запишем уравнение линии 2-го порядка в

общем виде. Разделим последнее равенство

на 36, чтобы получить единицу в правой

части

.

Запишем уравнение линии 2-го порядка в

общем виде. Разделим последнее равенство

на 36, чтобы получить единицу в правой

части

![]() или

или

![]() .

.

Данная

линия (рис. VIII.4)

является гиперболой с центром в точке

![]() и полуосями

и полуосями![]() ,

,![]() .

.

Рис. VIII.4

Классификация поверхностей второго порядка

II.

Рассмотрим в

![]() поверхность 2-го порядка, которая имеет

размерность

поверхность 2-го порядка, которая имеет

размерность![]() 9,

10.

9,

10.

Определение.

Поверхностью 2-го порядка в декартовой

системе координат

![]() пространства

пространства![]() называется множество точек, удовлетворяющих

уравнению вида

называется множество точек, удовлетворяющих

уравнению вида

![]()

![]() .

(VIII.5)

.

(VIII.5)

Линейным преобразованием (матрицей линейного оператора) уравнение (VIII.5) приводится к одному из пяти линейно независимых уравнения канонического вида

1)

![]() ,

,

2)

![]() ,

,

3)

![]() ,

(VIII.6)

,

(VIII.6)

4)

![]() ,

,

5)

![]() ,

,

где коэффициенты во всех уравнениях не равны 0.

Как и ранее, выделим классы поверхностей:

невырожденные и нераспадающиеся поверхности:

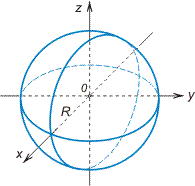

![]() эллипсоид

(рис. VIII.5);

эллипсоид

(рис. VIII.5);

Рис. VIII.5

Если

![]() ,

то эллипсоид становится сферой

(рис.VIII.6);

,

то эллипсоид становится сферой

(рис.VIII.6);

Рис. VIII.6

![]() мнимый

эллипсоид;

мнимый

эллипсоид;

![]()

однополостной

гиперболоид (рис.

VIII.7);

однополостной

гиперболоид (рис.

VIII.7);

Рис. VIII.7

![]()

двуполостной

гиперболоид (рис.

VIII.8);

двуполостной

гиперболоид (рис.

VIII.8);

Рис. VIII.8

![]() ,

,

![]()

эллиптический

параболоид

(рис. VIII.9);

эллиптический

параболоид

(рис. VIII.9);

Рис. VIII.9

![]() ,

,

![]()

гиперболический

параболоид

(рис. VIII.10);

гиперболический

параболоид

(рис. VIII.10);

Рис. VIII.10

вырождающиеся нераспадающиеся поверхности:

![]() мнимый

эллиптический цилиндр;

мнимый

эллиптический цилиндр;

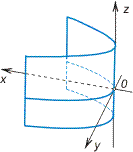

![]() эллиптический

цилиндр

(рис.

VIII.11);

эллиптический

цилиндр

(рис.

VIII.11);

Рис. VIII.11

![]() гиперболический

цилиндр

(рис. VIII.12);

гиперболический

цилиндр

(рис. VIII.12);

Рис. VIII.12

![]() параболический

цилиндр

(рис. VIII.13);

параболический

цилиндр

(рис. VIII.13);

Рис. VIII.13

![]() коническая

поверхность

(рис. VIII.14);

коническая

поверхность

(рис. VIII.14);

Рис. VIII.14

![]() мнимая

коническая поверхность;

мнимая

коническая поверхность;

вырождающиеся распадающиеся поверхности:

![]() пара

мнимых пересекающихся плоскостей;

пара

мнимых пересекающихся плоскостей;

![]() пара

пересекающихся прямых;

пара

пересекающихся прямых;

![]() пара

мнимых параллельных плоскостей;

пара

мнимых параллельных плоскостей;

![]() пара

параллельных плоскостей;

пара

параллельных плоскостей;

![]() пара

совпадающих плоскостей.

пара

совпадающих плоскостей.

Пример VIII.4. Преобразовать к каноническому виду поверхность 2-го порядка

![]() .

.

Решение.

Прежде чем переходить к повороту осей

координат

![]() ,

осуществим линейный перенос так, чтобы

можно было применить методику квадратичных

форм. Положим

,

осуществим линейный перенос так, чтобы

можно было применить методику квадратичных

форм. Положим

![]() ,

,

![]() ,

,![]() ,

,

тогда поверхность запишется в виде

![]() .

.

Рассмотрим квадратичную форму

![]() .

.

Составим матрицу квадратичной формы

.

.

Найдем собственные числа и собственные векторы. Имеем характеристический многочлен:

![]() ,

,

корни

которого

![]() ,

,![]() ,

,![]() .

.

Запишем канонический вид поверхности с точностью до коэффициентов (сначала запишем их положительные значения):

![]() .

.

По классификации это однополостной гиперболоид. Явный вид линейного преобразования находим аналогично примерам предыдущего раздела:

,

,

где первое слагаемое определяет параллельный сдвиг, а второе поворот вокруг оси симметрии. Окончательно