Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г. - Геодезия

.pdfи уточнения административно-территориальных границ и ре˝ше-

ния других задач.

Геодезической основой для создания ОМС являются пункты государственной геодезической сети всех классов, пункты системы координат 1963 г. и местных систем координат, обеспечиваю˝-

щие построение ОМС с заданной точностью.

Опорную межевую сеть создают с помощью спутниковых тех-

нологий и наземных методов (полигонометрия, триангуляция˝, трилатерация и др.).

При проектировании опорных межевых сетей с применением

спутниковой технологии руководствуются уже упомянутыми˝ Основными положениями и Инструкцией. Основой для проектиро˝- вания должны служить: сбор и анализ сведений и материалов˝ обо

всех ранее выполненных геодезических работах на объекте˝ пред-

стоящих работ по имеющимся картам наиболее крупного масш˝- таба и литературным источникам; обследование и инструмен˝-

тальный поиск геодезических знаков ранее выполненных ра˝бот; выбор наиболее целесообразного варианта спутниковых по˝строе-

íèé.

Графическую часть проекта создания ОМС составляют на кар˝-

тах масштабов 1:10 000—1:25 000.

Геодезическая основа, используемая для создания ОМС, долж˝-

на удовлетворять требованиям по беспрепятственному и по˝мехоустойчивому прохождению радиосигналов. В качестве исход˝ных

пунктов, на базе которых развивается ОМС, следует использ˝овать

все пункты ГГС, находящиеся в пределах объекта и ближайши˝е к нему, но не менее 4 пунктов с известными координатами и 5 с из˝- вестными высотами, так, чтобы обеспечить приведение пункт˝ов

ОМС в систему координат и высот пунктов ГГС.

При создании ОМС в зависимости от назначения земельно-

кадастровых работ следует применять апробированные в производственных условиях схемы, приведенные в приложении 7.

Рабочая программа полевых работ по созданию опорных меже˝- вых сетей должна включать следующие основные данные: пере˝- чень используемой аппаратуры и программного обеспечени˝я, методы спутниковых определений, продолжительность приема˝ сигналов, интервал регистрации наблюдений, порядок ведения п˝оле-

вых работ.

При проектировании вычислительной обработки результато˝в

наблюдений спутников предусматривают применение IBM — со˝в-

местных ЭВМ и использование программных пакетов, входящи˝х в

комплекты спутниковой аппаратуры.

Рекогносцировку и закрепление пунктов ОМС на местности выполняют в соответствии с указаниями Основных положени˝й и Инструкции.

При обследовании пунктов ГГС устанавливают их фактиче-

скую пригодность для выполнения наблюдений спутников. Не˝-

561

пригодные для наблюдений пункты должны быть отбракованы˝. При ограниченности числа пригодных для наблюдения пункт˝ов геодезической основы принимают меры по вовлечению забра˝ко-

ванных в процесс наблюдений (подъем антенны с определени˝ем элементов приведения).

Проверяют возможность выполнения спутниковых определе-˝

ний на пунктах ОМС с позиций выявления зон возможных препятствий, искажений и радиопомех. При необходимости корре˝к- тируют ранее запланированную расстановку пунктов.

Вычислительную обработку (постобработку) наблюдений вы-˝ полняют в таком порядке:

предварительная обработка — разрешение неоднозначнос˝тей фазовых псевдодальностей до наблюдаемых спутников, полу˝чение координат определяемых пунктов в системе координат глоб˝аль-

ной спутниковой системы и оценка точности результатов на˝блюдений;

трансформация координат в принятую систему координат; уравнивание геодезической сети и оценка точности резуль˝та-

òîâ.

19.14.СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ

Âрезультате соглашения между Правительством Российско˝й Федерации и Правительством Швейцарии, одобренного постановлением Правительства РФ, совместными усилиями Федеральной службы земельного кадастра России (Росземкадаст˝ра), института «Госземкадастрсъемка—ВИСХАГИ» и швейцарской

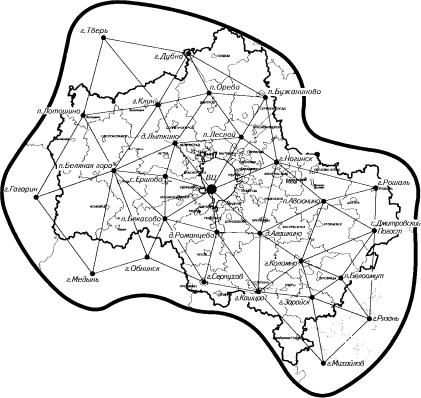

фирмы GRUNDER INGENIEURE AG создана спутниковая система межевания земель (ССМЗ) Москвы и Московской области, схема которой показана на рисунке 19.24. Основное назначение˝ системы — создание координатной основы Государственно˝го зе-

мельного кадастра и кадастра объектов недвижимости.

Принцип функционирования ССМЗ состоит в следующем. Ис-

пользуемая в настоящее время в России технология определ˝ения координат пунктов с помощью спутниковых приемников сост˝оит

âприменении относительного метода, когда пользователь р˝аботает как минимум с двумя приемниками, один из которых устана˝в- ливают на определяемом объекте, а второй — на геодезичес˝ком пункте с известными координатами. Выполняют одновременн˝ые наблюдения, а затем в камеральных условиях в процессе пос˝тобработки вычисляют координаты объекта относительно исхо˝дного геодезического пункта. В ССМЗ применяется «сетевое решен˝ие». Сеть стационарных постоянно действующих референцных ст˝анций (РС) принимает измерительную информацию со спутников˝

космических навигационных систем. Далее по каналам связи˝ она передается в вычислительный центр (ВЦ), который вычисляет

562

Рис. 19.24. Сеть референцных станций спутниковой системы межевания земель Москвы и Московской области

корректирующие данные и передает их пользователям. Польз˝ователь на определяемом объекте выполняет спутниковые изме˝рения с использованием переносимого (мобильного) приемника. Из˝ совместной обработки измерений этого приемника и корректи˝рующих данных пользователь вычисляет координаты объекта с п˝о- грешностью 1...2 см.

Реализуются два режима: реального времени и постобработк˝и. В режиме реального времени координаты объектов пользова˝тель получает непосредственно в спутниковом приемнике с ежесекун-

дным обновлением. В режиме постобработки координаты объе˝к-

тов вычисляют в камеральных условиях.

При «сетевом решении» пользователю для определения коор˝- динат объекта нужен только один приемник. Роль опоры здес˝ь выполняет сеть референцных станций, которые установлены˝ на территории Московской области и в ближайших к Москве райо˝- нах соседних областей. Среднее расстояние между РС — 80 к˝м, площадь обслуживаемой территории — 70 тыс. км2.

563

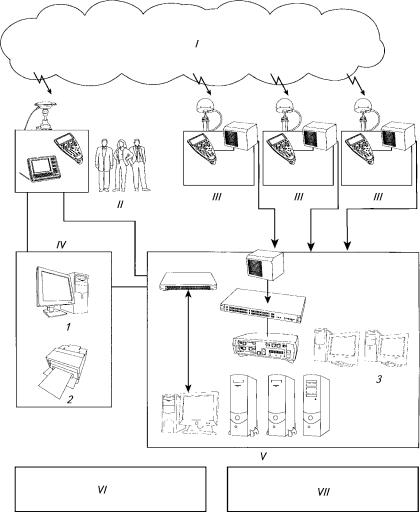

Рис. 19.25. Состав спутниковой системы межевания земель Москв˝ы и Московской области:

I — космические навигационные системы ГЛОНАСС, GPS; II — пользователи; III — референцная станция; IV — районный офис; V — вычислительный центр; VI — приборный пул; VII — учебный класс; 1 — офисный ПК; 2 — принтер; 3 — рабочие станции для постобработки

564

Основные элементы спутниковой системы межевания земель˝

(ССМЗ): космические навигационные системы, референцные станции, вычислительный центр, каналы связи, районные офи˝сы, приборный пул, учебный класс и пользователи. Схема ССМЗ по˝- казана на рисунке 19.24, учебный класс и пользователи — на ри˝-

сунке 19.25.

Вычислительный центр выполняет сбор и математическую об˝-

работку спутниковой измерительной информации, поступаю˝щей от референцных станций, обслуживает потребителей. В соста˝в ВЦ

входят аппаратно-программные средства, обеспечивающие: с˝вязь

с референцными станциями; сетевое решение задачи в режиме˝ реального времени и расчет корректирующих данных; мобильну˝ю связь с пользователями в режиме реального времени; телефо˝нную

связь с пользователями для обмена данными через Internet и пост˝-

обработку.

Информация от референцных станций в ВЦ передается по вы-

сокоскоростным радиорелейным и оптико-волоконным линия˝м связи. Связь ВЦ с пользователями, работающими в режиме реа˝ль-

ного времени, осуществляется по мобильной связи (GSM). Связь ВЦ с пользователями, работающими в режиме постобработки,

происходит по выделенному каналу с использованием Internet че- рез районные офисы ССМЗ или офисы пользователей.

Районные офисы собирают спутниковую информацию от пользователей и передают ее в ВЦ, который обрабатывает ее˝ и пе-

редает пользователям. Офисы располагают в районных земел˝ьных

комитетах или земельных кадастровых палатах, оборудован˝ных компьютерами и модемами связи.

Контрольные вопросы и задания

1. Как работает спутниковая система и каковы ее достоинств˝а? 2. Что такое псевдодальность? 3. Как измеряют расстояния от приемника д˝о спутника? 4. Перечислите состав глобальной системы и расскажите о режим˝е работы ее секторов. 5. Каков принцип формирования спутниковых сигналов? 6. Каков˝а структура спутниковых сигналов (несущие частоты L1, L2; дальномерные коды: грубый С/А и точный Р; эфемериды спутника, альманах и др.)? 7. Как формируют спутниковый сигнал? 8. Как построить генератор дальномерного кода? 9˝. Расскажите о корреляционной обработке кодового сигнала. 10. Как определ˝яют координаты из кодовых измерений? 11. Что такое дифференциальный способ˝ кодовых измерений? 12. Что такое фазовый режим измерений на несущей частоте? 13. Раскройте метод фазовых разностей. 14. Расскажите об основных и˝сточниках ошибок спутниковых наблюдений. 15. Каков состав комплекта спут˝никовой аппаратуры для геодезических сетей? 16. Какие способы и режимы спу˝тниковых наблюдений вы знаете?

565

ПРИЛОЖЕНИЯ

∙

Приложение 1

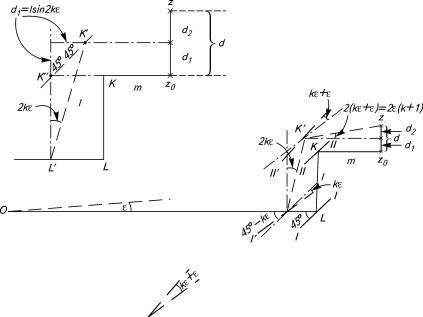

Способы компенсации углов наклона. Принцип действия компенсатора нивелира НЗК

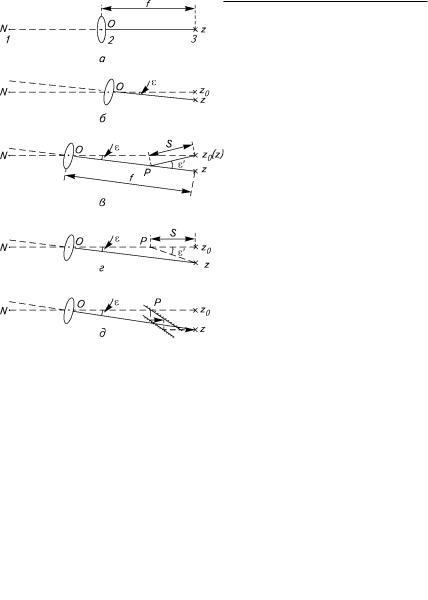

Для уяснения принципа работы компенсатора предположим, ч˝то точкаN рейки, находящейся на некотором расстоянии от нивелира, опти˝ческий центр объектива Î и перекрестие сетки z находятся на одной горизонтальной линии, совпадающей с визирной осью нивелира. В этом случае изображение т˝очкиN будет совмещено с перекрестием сетки z (ðèñ. 1, à) и отсчет по рейке будет правильным.

При наклоне трубы нивелира относительно оптического цен˝траÎ на небольшой угол ε (ðèñ. 1, á) перекрестие сетки сместится с горизонтального положени˝я на

z0z = fsin ε ≈ fε,

ãäå f — фокусное расстояние объектива зрительной трубы, и отсчет по рейке изменится — будет ошибочным.

Компенсатор дает возможность при наклонном положении трубы совместить изображение точки N с перекрестием сетки z, т. е. позволяет получить правильный отсчет по рейке, соответствующий горизонтальной визирной оси.

Для совмещения изображения точки N с перекрестием сетки z имеется три пути: 1 — с помощью рыча- га длиной S можно переместить сетку нитей из отклоненного положения z в положение z0, соответствую-

щее горизонтальному лучу, |

íà |

расстояние z0z = fε (ðèñ. 1, â); |

2 — |

можно в точке полюса Ð изменить ход визирного луча на такой угол ε′, при котором луч прошел бы че- рез перекрестие сетки z (ðèñ. 1, ã); 3 — переместить направление горизонтального луча визирования параллельно своему первоначальному направлению так, чтобы он прошел через смещенную от наклона трубы сетку Z (ðèñ. 1, ä).

Исходя из этого, все компенсаторы можно разделить на три типа: компенсаторы с подвижной сеткой, компенсаторы с поворотом визир-

Рис. 1. Способы компенсации углов наклона:

1 — рейка; 2 — объектив; 3 — сетка нитей

566

ного луча и компенсаторы с параллельным переносом визирн˝ого луча. Как видно из рисунка 1, â, ã, рычаг или оптическая система, установленные в точке Ð для компенсации углов наклона, должны для первого и второго т˝ипов удовлетворять условию

fε = Sε′,

ãäå ε′ — угол отклонения луча компенсатором,

для третьего типа (рис. 1, ä)

fε = kSε èëè f = kS,

ãäå k — коэффициент, зависящий от коэффициента компенсации, ч˝исла отражений визирного луча в системе компенсатора и расстояния ме˝жду компенсатором и сеткой нитей, k = ε′/ε, эту величину называют коэффициентом компенсации; S — расстояние от компенсатора до сетки нитей или длина хо˝да луча визирования от точки падения его на зеркало или призму компенсатора д˝о сетки нитей.

Изменить ход визирного луча, сместить его параллельно сво˝ему направлению или переместить сетку нитей из одного положения в дру˝гое можно оптическим, механическим или оптико-механическим путем. Поэтому ˝различают компенсаторы оптические, механические и оптико-механически˝е. В нивелире НЗК применен оптико-механический компенсатор, принцип дейст˝вия которого следующий.

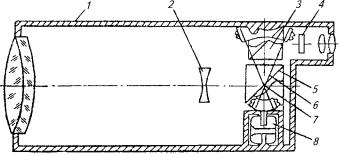

Устройство и принцип действия компенсатора нивелира НЗК˝.Компенсатором называют устройство, с помощью которого визирная ось авто˝матически приводится в горизонтальное положение.

Компенсатор (рис. 2) расположен в сходящемся пучке лучей м˝ежду сеткой нитей 4 и фокусирующей линзой 2 и состоит из двух прямоугольных призм 3 è 5. Призма 3 наглухо скреплена с корпусом компенсатора 1 и служит для передачи изображения в плоскость сетки нитей 4. Нижняя призма 5 подвешена к верхней части корпуса компенсатора на двух парах скрещивающихся˝ стальных нитей6. Система подвески умножительная; отношение верхней и нижн˝ей сторон трапеции, образованной нитями подвески, равно 1/3. Для предохранения нитей от обрыва подвеска компенсатора имеет специальные ограничит˝ельные штифты.

Останавливают колебания маятника компенсатора воздушны˝м поршневым демпфером 8. Отличительная особенность компенсатора — совмещение ˝с серединой отражающей грани призмы 5 и с центром тяжести подвески в точке À мгновенного полюса вращения призмы 5, лежащего на пересечении нитей 7. Такое устройство компенсатора обеспечивает постоянство фокусировки и повышение

Рис. 2. Устройство компенсаторов нивелира НЗК

567

Рис. 3. К принципу действия компенсатора нивелира НЗК

точности работы компенсатора, так как в этом случае сохраняется постоянство расстояния от отражающей грани призмы до сетки нитей при ˝наклонах трубы нивелира.

Принцип действия компенсатора показан на рисунке 3. При не˝большом наклоне трубы на угол ε перекрестие сетки z0 сместится относительно горизонтальной нити на величину

d = fsin ε ≈ fε,

ãäå f — эквивалентное фокусное расстояние объектива зрительной трубы, l ≈ (OL + l + m) (l — расстояние между отражающими гранями призм I è II, l = LK; m — расстояние от отражающей грани призмы II до сетки нитей z0) и займет поло-

жение z0.

Подвешенная призма I за счет действия механического умножения, создаваемого формой подвески, развернется (сместится в положение˝I′ и наклонится) в сторону, противоположную наклону трубы на угол kε, и по свойству плоских зеркал отклонит горизонтальный луч OL íà óãîë 2kε.

Неподвижная призма II вместе с трубой наклонится на тот же угол ε и образует между преломляющими гранями подвешенной и неподвижно˝й призм угол, равный kε + ε. Из геометрической оптики известно, что две зеркальных гр˝ани призм, расположенных под углом β друг к другу, отклоняют падающий луч от своего первоначального направления на двойной угол 2β. Следовательно, падающий луч отразится от зеркальной грани неподвижной призмы под˝ углом ε2/(k + 1) к своему горизонтальному направлению. Таким образом, общее˝ смещение горизонтального луча на участке от первого зеркала компенсатора до сетки нитей составит

d = d1 + d2 = lsin 2kε + msin 2ε(k + 1)

568

или по малости угла e

d = 2e [lk + m (k + 1)].

Компенсация углов наклона будет иметь место только в том ˝случае, если соблюдается основное условие компенсации

|

fe = Se¢. |

(1) |

||||

Для нивелира НЗК это условие выражается равенством fe = d. Поэтому |

|

|||||

fe = 2e [lk + m (k + 1)] |

|

|||||

èëè |

|

|

|

|

|

|

f = 2 [lk + m (k + 1)]. |

(2) |

|||||

Из формулы (2) после элементарных преобразований имеем |

|

|||||

|

= |

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Для нивелира НЗК при f = 250 ìì, l |

= 16 ìì, ò = 20 мм коэффициент ком- |

|||||

пенсации |

|

|

|

|

|

|

= |

|

|

|

= » |

|

|

+ |

|

|

||||

|

|

|

|

|

||

Таким образом, при наклоне нивелира на угол e отсчет по рейке остается неизменным только в том случае, когда геометрические параме˝тры нивелира связаны соотношением (2).

Если, например, на некотором расстоянии от нивелира помес˝тить рейку и взять отсчет ï1, приведя пузырек круглого уровня на середину, а затем накл˝онить нивелир на угол e, то на сетке нитей будет получен тот же самый отсчет ï1.

Приложение 2

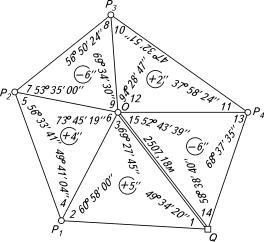

Схема триангуляции и распечатка результатов уравнивани˝я параметрическим способом по программе «Сигма»

Исходные данные

õó

Q |

4 |

7563,81 |

11684,52 |

|

|

|

Î |

4 |

|

329°47¢28² |

2507,18 |

||

Средняя квадратическая погрешность измерения угла β = |

|

= ¢¢ |

||||

|

||||||

|

|

Таблица невязок полигона |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ð1—ΗÐ2—Ð1 |

|

3 |

+4² |

|

|

10² |

Ð2—ΗÐ3—Ð2 |

|

3 |

–6 |

10 |

||

Ð3—ΗÐ4—Ð3 |

|

3 |

+2 |

|

|

10 |

Ð4—ΗQ—Ð4 |

|

3 |

–6 |

10 |

||

ΗÐ1—Q—O |

|

3 |

+5 |

|

|

10 |

569

Рис. Схема центральной системы триангуляции

Оценка точности уравненных элементов и координат опреде˝ляемых пунктов

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

mx |

my |

M |

ms, ì |

òα |

|

Ð1 |

0,030 |

0,026 |

0,040 |

0,032 |

3² |

|

Ð2 |

0,038 |

0,040 |

0,055 |

|||

|

|

|||||

Ð3 |

0,039 |

0,038 |

0,054 |

0,033 |

2 |

|

Ð4 |

0,025 |

0,023 |

0,034 |

|||

|

|

|||||

Q |

0,018 |

0,019 |

0,026 |

|

|

Техническая характеристика сети планового обоснования

Число измеренных элементов |

22 |

В том числе: |

|

направлений |

20 |

длин линий |

1 |

дирекционных углов |

1 |

Число избыточных измерений |

6 |

Из них выявлено и проконтролировано невязками |

|

геометрических условий: |

|

угловых |

5 |

базисных и полюсных |

1 |

Наибольшая угловая невязка полигона |

6² |

Допустимая невязка на этот полигон |

10² |

Наибольшая относительная невязка базисного или |

1:70500 |

полюсного условия |

|

570