Яроцкий А.И. (ред.), Криволапчук И.А. (ред.) - Эмоции человека в нормальных и стрессорных условиях - 2001 г

.pdfдилатация является опережающей реакцией, обеспечи- вающей доставку энергетиче- ских и пластических веществ к тем мышцам, к которым в дальнейшем поступят сигналы от моторной коры. Поэтому если за раздражителем, вызвавшим напряжение, не следует физиче- ское усилие, возникают ауторегуляторное сужение сосудов сопротивления (О.С.Медведев, 1996).

Вазоконстрикторные реакции в этих условиях первоначально вызываются усилением активности симпатического отдела вегетативной нервной системы, опосредованной стимуляцией α -адренорецепторов. В дальнейшем этот эффект усиливается гормональным компонентом, обусловленным адреналином, вазопрессином и ангиотензином (Б.И.Ткаченко, 1984). Благодаря активации симпато-адреналовой и ренин-ангиотензиновой систем обеспечивается вазоконстрикция в неработающих органах, а одновременное действие альдостерона и вазопрессина способствует задержке в организме воды и натрия.

При динамической мышечной работе пропорционально ее мощности также усиливается активность симпато-адреналовой системы, вызывающая увеличение частоты сердечных сокращений, ударного обьема крови, артериального давления и снижение общего перефирического сопротивления. Повышению минутного объема крови с момента начала мышечной деятельности способствует увеличение венозного возврата. Одним из наиболее существенных механизмов, стимулирующих венозный возврат, служит ритмическое сокращение мышц (мышечный насос). Даже незначительные движения вызывают сжатие вен, и кровь из них направляется к сердцу, так как обратному ее току препятствуют клапаны. При расслаблении мышц, в связи с падением венозного давления, кровь снова заполняет мышеч- ные вены. Чем значительнее вовлекаемая в динамическую работу мышечная масса и выше интенсивность мышечных сокращений, тем эффективнее работа мышечного насоса. В начале работы значение этого механизма особенно велико, т.к. он обеспечивает мгновенное усиление венозного возврата и соответственно минутного объема крови. В сосудистых областях неактивных органов (кожа, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, неработающие мышцы) наблюдается вазоконстрикция. В работающих мышцах, наоборот, в начале проявляется эффект опережающей симпатической вазодилатации, сменяемый расширением резистивных прекапиллярных сосудов под влия-

431

нием местных метаболических изменений (низкое напряжение кислорода, высокое напряжение углекислого газа; большая концентрация ионов водорода, калия, магния, аденозиновых соединений, молочной кислоты и т.д.). Причем метаболиты, ослабляя вазоконстрикторные влияния, играют ведущую роль в увеличении кровотока в работающих мышцах. Расширенные сосуды становятся малочувствительными к сосудосуживающей стимуляции симпато-адреналовой системы. Вероятно, поэтому физические упражнения выполняемые после высокоэмоциональной психической нагрузки обеспечивают нормализацию сосудистого тонуса (В.Э.Нагорный, 1972).

Чем выше мощность работы и чем больше активная мышечная масса, тем значительнее степень и область расширения сосудов и тем существеннее снижается периферическое сосудистое сопротивление кровотоку. Это снижение сосудистого сопротивления противодействует тенденции к повышению АД, которая вызывается ростом сердечного выброса. Как видно из представленного выше материала, существует тесная связь гемодинамических изменений при эмоциональном напряжении с интенсивностью моторных проявлений, что дает основание считать в этих условиях реакции сердечно-сосудистой системы метаболически оправданными (адаптивными). Однако тогда, когда эмоциональное напряжение не сопровождается какой-либо мышечной деятельностью, вегетативные сдвиги теряют свое приспособительное значение (К.В.Судаков, 1995, 1999). Подобная реакция сердечно-сосудистой системы является основой развития патологических состояний, в частности, гипертонической болезни. В целом гемодинамические реакции при эмоциональном напряжении у человека реализуются за счет включения тех же механизмов, которые подготавливают организм к реальной физической нагрузке.

Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что физические упражнения могут быть эффективным средством срочного отреагирования нервного напряжения.

Отставленные эффекты оптимальной физической нагрузки

432

связаны с тем, что после нее происходит временное торможение эрготропных процессов при одновременном усилении трофотропных, направленных на восстановление и сверхвосстановление энергетических и пласти- ческих ресурсов. Морфологическое изучение органов в процессе их адаптации к действию различных факторов среды, в том числе и к физическим нагрузкам, показывает, что в восстановительном периоде после каждого очередного воздействия наблюдается «избыточность» анаболических процессов, когда в клетках происходит накопление веществ, превышающее их обычное количество. При нормальном течении адаптационного процесса фазовые колебания гуморально-гормональной активности, характеризующие смену катаболических и анаболических процессов, чередуются с известной последовательностью. Однако при предельных нагрузках может возникать дисбаланс между эрго- и трофотропными реакциями организмами. Происходят нарушения относительного равновесия, выражающиеся в усилении энергетического обмена и увеличении катаболической фазы при замедленном переходе к фазе анаболической (Р.С.Суздальницкий, 1999).

При нервном напряжении возбуждение не переходит в торможение и при длительном воздействии принимает застойный характер и держится на повышенном уровне на протяжении часов, суток и даже месяцев после прекращения действия психосоциального стрессора (А.И.Киколов, 1987). Основным фактором, препятствующим наступлению процесса торможения, является активация эрготропной системы подкорковых образований. При этом отмечается повышенный уровень ее метаболизма и соответственно длительное усиление катаболических процессов. В данных условиях могут возникать выраженные деструктивные изменения ультраструктур ядра и цитоплазмы клеток, которые из-за отсутствия восстановительного периода постоянно нарастают. Дело в том, что утомление, вызванное повышенной двигательной активностью, является нормальным физиологическим состоянием, выработанным в ходе эволюции

433

для предохранения организма от перегрузок. В отношении же интеллектуальной деятельности эволюция еще не сформировала механизмы, надежно ограждающие ЦHС от перенапряжения. Поэтому наступление данного вида утомленияНедели Ускореннаяне приводитВремя к автоматическомуБег, Время прекращениюÏîä деятельности,ходьба, м à ëèøüпрохождениястимулирует пробегаперенапряжение- èãð .

После физической100нагрузкиì, ñ в состоянииíèÿ покоя наблюдается снижение уровняМладшийнеспецифическойшкольный возраст (7активации–10 ëåò) ЦНС. В ре- зультате1-2 усиливаются180 тормозные66 неспецифические400 45 влияния на

γ |

3-4 |

220 |

66 |

480 |

45 |

-мотонейронную активность, ослабление которой приводит к |

|||||

|

5-6 |

250 |

66 |

560 |

45 |

расслаблению интрафузальных мышечных волокон, определя- |

|||||

|

7-8 |

290 |

66 |

630 |

45 |

ет уменьшение чувствительности мышечных веретен, что обус- |

|||||

|

9-10 |

320 |

66 |

710 |

45 |

ловливает ограничение потока импульсов от проприоцепторов |

|||||

ê |

11-12 |

360 |

66 |

790 |

45 |

-мотонейронам и снижение тонического компонента мы- |

|||||

|

α13-14 |

360 |

59 |

900 |

44 |

шечного напряжения. Падение мышечного тонуса после |

|||||

|

15-16 |

390 |

59 |

990 |

43 |

физической нагрузки отмечается и в результате пере- |

|||||

|

17-18 |

430 |

59 |

1080 |

43 |

фириче-ских изменений (нарушение |

нервно-мышечной |

||||

|

19-20 |

460 |

59 |

1170 |

43 |

передачи |

èç-çà |

уменьшения |

выделений ацетилхолина |

||

|

21-22 |

500 |

59 |

1260 |

43 |

(АХ) и снижения скорости его разрушения AX-эстера- |

|||||

|

23-24 |

540 |

59 |

1350 |

43 |

зой; ухудшение возбудимости мышц из-за выхода калия |

|||||

|

25-26 |

540 |

50 |

1510 |

42 |

â27межклеточное-28 580 пространство)50 1610. Формируя42 состояние мышечного29-30 расслабления,610 50 центральные1710 41и периферичес- кие31-32факторы650снижают реактивность50 1810 гипоталамуса41 и со- ответственно33-34 680величину50ответных1920реакций41 на действия психосоциальных35-36 720 раздражителей50 2020(Дж.Эверли,41 1985), ÷òî,

â37частности,-40 720сопровождается50 уменьшением2100 40 ситуативной тревожности,41-42 900 улучшением50 самочувствия2600 40 и настроения занимающихся43-44 720. Оптимизирующее50 2100влияние 40физических уп- ражнений45-46 íà900психику, 50обнаруживаемое2600 40 как во время

физической47-48 720нагрузки, 50òàê è 2100в период40 реституции, связывается49-50 900также с 50повышенной2600 выработкой40 â ÖÍÑ

51-52 |

720 |

50 |

2100 |

40 |

опиоидных |

пептидов, |

γ -аминомасляной кислоты и их |

||

модулирующим действием на мозговые структуры (О.Appengeller, 1987; А.А.Виру,1988; R.Paavo, 1990).

Кумулятивные эффекты обусловлены повышением мощности и экономичности функционирования неспецифических стресс-реализующих (эрготропных) систем на основе образования разветвленного структурного следа. На уровне нервной регуляции это находит отражение в гипертрофии нейронов моторных центров, улучшении буферных свойств ткани головно-

434

го мозга, повышении активности ферментативных систем; на уровне эндокринной регуляции — в гипертрофии коркового и мозгового вещества надпочечников; на уровне моторно-исполнительных органов — в гипертрофии скелетных мышц, увеличении в них числа и размеров митохондрий (А.А.Виру, 1988; Л.П.Матвеев с соавт., 1984). В результате в стресс-реализирующих системах развиваются три основных вида приспособительных изменений: адаптивное увеличение мощности адренергической и гипофизарно-адреналовой систем; уменьшение интенсивности стресс-реакции (напряжения) в случаях повторного действия психосоциального раздражителя (габитуация); снижение реактивности нервных центров и исполнительных органов к гормонам и медиаторам (Ф.З.Меерсон, 1988; J.Jost, 1990). Последнее может быть обусловлено временным уменьшением чувствительности клеток органов-мишеней к катехоламинам в результате утраты плазматической мембраной части рецепторов или их ковалентной модификации путем фосфорилирования (Д.Гренер, 1993). В связи с этим дополнительное влияние стимулирующего агента вызывает прекращение активации аденилатциклазы и исчезновение биологического ответа.

Под влиянием систематической мышечной деятельности совершенствуются также центральные и периферические механизмы, обеспечивающие ограничение стресс-реакции. К первым относятся опиоид-ергическая, ГАМК-ергическая, дофаминергическая, серотонин-ергическая системы, снижающие при повторном или длительном действии психосоциальных раздражителей, возбуждение стресс-реализующих систем. Ко вторым

— простагландиновая, уменьшающая чувствительность тканевых рецепторов к катехаламинам и глюкокортикоидам, и антиоксидантная, ограничивающая процессы перекисного окисления липидов в клеточных структурах (М.Г.Пшенникова, 1986; Р.Е.Мотылянская, 1990).

В отношении психического статуса благоприятное воздействие систематических физических нагрузок выражается в повышении самооценки, чувства благополучия, удовлетворенности жизнью (М.Аргайл, 1990; R.Hayden, 1986), а также изменении индивидуально-типологических и личностных свойств (М.Аргайл, 1990; Дж.Эверли, 1985; S.Brook, 1987; S.Sybhan,

435

1987) (снижение личностной тревожности, нейротизма, повышение силы нервной системы по возбуждению и торможению, изменение личности в сторону большей экстравертированности), предрасполагающих к различным нарушениям в психической сфере под влиянием стрессфакторов психосоциальной природы. При этом на поведенческом уровне отмечается улучшение продуктивности напряженной мышечной, умственной и сенсомоторной деятельности, прирост ее количественных и качественных показателей.

Обсуждаемые механизмы представляют собой проявления феномена положительной перекрестной адаптации, в соответствии с которым приобретение устойчивости к одному фактору среды обеспечивает повышение резистентности к другим неблагоприятным социальным и природным влияниям.

Таким образом, регулярные занятия физическими упражнениями являются важным фактором профилактически неблагоприятных последствий эмоционального напряжения.

Данные исследований, проведенных в последние годы, указывают на то, что оздоровительный эффект физических упражнений в отношении неблагоприятных ФС, обусловленных повышенной мобилизацией энергетических и пластических ресурсов организма, может быть значительно усилен за счет совмещения в единую систему различных методов оптимизации ФС (В.Long, et al., 1988; П.В.Бундзен с соавт., 1996).

Существует большое число способов оптимизации ФС че- ловека. Однако до настоящего времени нет общепринятой их классификации. В значительной мере это связано с высокой потребностью в профилактических и коррекционных мероприятиях, разработка и внедрение которых нередко опережают формирование научно обоснованных представлений о механизмах осуществляемого воздействия, характере и особенностях оптимизируемых с их помощью состояний (А.Б.Леонова, 1993). Вместе с тем разработан ряд достаточно обоснованных систематизаций средств оптимизации ФС. Среди них можно выделить классификации, базирующиеся на следующих основаниях: 1) принадлежность к определенным видам человеческой деятельности; 2) особенность реализации воздействия; 3) отношение к определенной области научного знания; 4) степень опосредования речевой деятельностью; 6) способ воздействия. Сле-

436

дует отметить, что данные классификации не охватывают весь спектр методов регуляции ФС. Последнее обстоятельство при решении ряда фундаментальных и

особенно прикладных задач существенно затрудняет

Таблица 15

адекватное использование частных приемов и методик.

ÝòîШкалавызваноинтенсивностинеобходимостьюфизическихподразделениянагрузок для школьников,всего мно- гообразия способовне занимающихсяоптимизации спортомФС человека на груп-

ïû â |

соответствии |

с наиболее общими классификацион- |

||||||||||||||

нымиИнтенсивность |

|

признакамиЭнергообес - |

. В качестве |

такихВозраст |

признаков были |

|||||||||||

|

печение |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

взяты: |

позиция, |

|

которую |

занимает |

индивид по |

отноше- |

||||||||||

íèþ ê |

|

|

|

|

7-8 |

ëåò |

|

|

9-10 ëåò |

|

11-12 |

ëåò |

1993) |

|||

оказываемому |

воздействию |

(À |

.Á. |

Леонова, |

||||||||||||

|

|

×ÑÑ |

|

Время |

|

×ÑÑ |

|

Время |

×ÑÑ |

|

Время |

|

||||

Низкая |

Аэробное |

100-130 |

более |

|

|

98-128 |

|

более |

96-126 |

|

более |

|

||||

и сфера |

применения |

различных |

|

способов |

|

профилактики |

||||||||||

(äî30%) |

|

|

|

|

|

25 ìèí |

|

|

|

|

60 ìèí |

|

|

|

160 ìèí |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и коррекции ФС в |

последовательном |

процессе |

развития |

|||||||||||||

Умеренная |

Аэробное |

130-165 |

îò 6 |

|

128-175 |

|

îò 10 |

126-160 |

|

îò 16 äî |

|

|||||

(30-60%) |

|

|

|

|

|

25 ìèí |

|

|

|

|

60 ìèí |

|

|

|

160 ìèí |

реакций |

когнитивных,Большая Аэробно- аффективных165-195 îò 1ìèí |

175è-193 |

|

поведенческихîò 1ìèí 160-191 îò 1,5ìèí |

|||||||||||||

(60-80%) |

анаэробное |

|

|

|

|

äî 6ìèí |

|

|

|

|

äî 10ìèí |

|

|

|

äî 16ìèí |

|

при формировании |

эмоционального |

напряжения |

(Äæ.Ý- |

|||||||||||||

Субмакси-мальная |

Анаэробное |

195 è |

|

îò 12ñ |

|

|

194 è |

|

îò 12ñ |

192 |

è |

|

îò 12ñ |

|

||

верли, 1985). На основании первого критерия способы |

||||||||||||||||

(80-90%) |

(гликолитич ) |

âûøå |

|

äî 1ìèí |

|

|

âûøå |

äî 1ìèí |

âûøå |

|

äî 1,5ìèí |

|

||||

Максимальная |

Анаэробное |

|

|

|

|

не более |

|

|

--â |

не более |

|

|

|

не более |

|

|

улучшения(90-100%) (фосфогенÔÑ.) |

объединяются-- 10-12 |

группы10-12ñ --опосредованного10-12 |

|

|||||||||||||

и непосредственного воздействия. Последние в свою очередь подразделяются на приемы внешнего воздействия и внутренней оптимизации. В зависимости от

второго критерия способы |

регуляции ФС разделяют на |

3 основные группы: |

1) позволяющие |

избегать формирования неблагоприятных ФС; 2) направленные на снижение чрезмерных психофизиологи- ческих затрат организма; 3) обеспечивающие адекватное отреагирование мобилизованных психофизиологи- ческих ресурсов.

Несмотря на то, что в представленных выше классификациях физические упражнения рассматриваются в качестве одного из средств оптимизации ФС, потенциальные возможности физических нагрузок различной направленности раскрываются в недостаточной степени, неоправданно мало внимания уделяется их профилактической ценности.

Вместе с тем данные литературы и исследований, проведенных нами на различных контингентах учащихся, показывают, что систематическое использование физических упражнений в занятиях по физическому воспитанию способствует уменьшению физиологических сдвигов в условиях психоэмоционального напряжения, снижению уровня тревожности и депрессии, повышению самооценки и уверен-

437

ности в себе. Выделяются срочные, отставленные и кумулятивные эффекты влияния физических нагрузок на ФС организма при психоэмоциональном напряжении. Все виды эффектов рассматриваются как проявление феномена положительной перекрестной адаптации.

С учетом вышеизложенного нами расширена классификация Дж.Эверли (1985) (табл.13) за счет включения различных видов мышечной деятельности. В первую группу вошла двигательная активность как неспецифическое средство улучшения психофизиологического статуса организма. Вторая группа дополнена физическими упражнениями аэробной и смешанной направленности, а также познотоническими упражнениями и вестибулярными нагрузками. Отставленные эффекты данных средств физического воспитания знаменуют формирование такого исходного ФС (трофотропная настройка), на фоне которого адекватное приспособление к действию разнообразных стрессфакторов протекает за счет меньшей мобилизации и экономного расходования энергетических и пластических ресурсов организма. В состав третьей группы включены физические упражнения аэробной, смешанной и анаэробной направленности, вестибулярные и познотонические нагрузки, закаливающие процедуры. Срочные эффекты этих упражнений обеспечивают эволюционно закрепленную биологически целесообразную «утилизацию» мобилизованных психофизиологических резервов, перестройку метаболизма в сторону преобладания анаболических процессов.

Появившиеся в последние годы данные о том, что рационально дозированная адаптация к определенным факторам окружающей среды (физическим нагрузкам, гипоксии, холодовым воздействием, психосоциальному стрессу и т.д.) обеспечи- вает повышение резервных возможностей, функциональной устойчивости, мощности и экономичности функционирования стресс-реализующих, а также стресс-лимитирую- щих систем организма, позволили дополнить рассматриваемую классификацию 4 группой способов оптимизации ФС. Средства, входящие в состав данной группы, обеспечивают расширение психофизиологических резервов организма, снижение избыточной психофизиологической реактивности, повышение устойчивости к действию стрессоров различной природы (см. табл.13).

В заключение следует отметить, что большинство из рассматриваемых способов в крайне незначительной степени ис-

438

пользуется для устранения неблагоприятных изменений ФС ЦНС детей школьного возраста. В первую очередь это относится к применению физических упражнений, являющихся одним из наиболее действенных средств укрепления и сохранения здоровья, повышения устой- чивости организма к влиянию неблагоприятных природных и социальных факторов. Тем не менее мы далеки от мысли, что физические упражнения являются универсальным средством, пригодным «на все случаи жизни». Очевидно, что не существует всеобъемлющих профилак-

тических средств, дающих возможность одним |

è òåì æå |

||||

Возраст, |

Зона большой |

Çîíà |

субмаксималь- |

|

|

приемом устранять негативные влияния различных фак- |

|||||

ëåò |

мощности |

ной мощности |

|

||

торов, действующих во |

всем многообразии конкретных |

||||

условий. Вместе |

M |

m |

M |

m |

|

с тем акцентирование внимания на |

|||||

7 |

1,68 |

0,32 |

7,04 |

0,92 |

|

потенциальных возможностях |

физических упражнений |

||||

8 |

1,23 |

0,21 |

7,97 |

1,35 |

|

различной направленности в плане учета их оптимизи- |

|||||

9 |

1,38 |

0,31 |

6,40 |

0,82 |

|

рующих эффектов в отношении неблагоприятных состоя- |

|||||

10 |

1,17 |

0,11 |

6,74 |

0,74 |

|

ний, характеризующихся повышенной актуализацией пси- |

|||||

11 |

0,62 |

0,07 |

8,28 |

0,64 |

|

хофизиологических резервов, нам представляется весьма |

|||||

необходимым.12 |

0,45 |

0,03 |

7,48 |

0,62 |

|

Резюмируя13теоретические0,46 0,04и практические7,01 0,43аспекты учения |

|||||

об эмоциях применительно к периоду школьного воспитания и |

|||||

14 |

0,30 |

0,02 |

4,83 |

0,27 |

|

образования, следует подчеркнуть ведущее значение знаний о влиянии различных объемов двигательной активности на эмоциональную сферу подрастающего человека и их реализации в повседневном обиходе школьника. Подчеркивается необходимость организации и практического осуществления в режиме школьника физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на профилактику и коррекцию неблагоприятных ФС и формирование приятного тона эмоциональных ощущений как решающего ингредиента системообразующего фактора развития жизненных сил современного человека.

ГЛАВА 27.

ЭМОЦИИ И ПИТАНИЕ

Питание является одним из основных факторов, определяющих состояние здоровья и самой жизни человека, уровень его повседневной работоспособности, а также продолжительность жизни. Питание тесно связано с психофизиологической стороной жизнедеятельности человека, прежде всего с его эмоциями. Питание

439

всегда имеет |

большую |

|

|

|

|

|

B |

|||

социально-гигиеническую |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

специфику, завися, |

ñ |

|

|

|

|

|

|

|

||

одной стороны, от влия- |

|

|

|

|

|

|

|

|||

ния социальных |

условий |

|

|

|

A |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

||||

жизни общества, а с дру- |

|

|

|

|

|

|

|

|||

гой — от влияния сани- |

|

|

|

|

|

|

|

|||

тарно-гигиенических |

è |

|

|

|

|

|

|

|

||

экологических ограниче- |

|

|

|

|

|

|

|

|||

ний, присущих |

данному |

|

|

|

|

|

|

|

||

региону. В свою очередь |

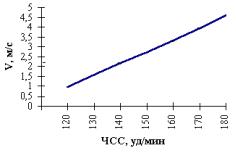

Рис. 19. Графический способ оп- |

|||||||||

характер и полноценность |

||||||||||

ределения скорости передвижения |

||||||||||

питания оказывают существенное влияние на социальные процессы в обществе,

его институты в конкретных слоях сообщества и вызывают определенные умонастроения значительных популяций в целом. Питание постоянно осознанно или неосознанно активно воздействует на психофизиологическую сферу человека. В прошлом нехватка питания в определенных географиче-ских регионах являлась основной побудительной причиной для агрессии в поисках пищи и возникновения оправдывающих ее идеологических течений. Причем внешне это нередко обосновывалось соответствующими религиозными и другими теориями.

Неудивительно, что проблема питания человека имеет много различных аспектов материального и идеологического характера. Проблема питания охватывает значительную область науки и хозяйственной деятельности человека.

Существует целый ряд направлений в медицине, промышленности, технологии, сельском хозяйстве и др. сконцентрировавших свое внимание на различных аспектах проблемы питания. В медицине давно и успешно развивается биохимия, физиология, гигиена, токсикология питания, клиническая диетология. Они тесно сотрудничают с ветеринарией, сельским хозяйством, пищевой промышленностью и пищевой технологией, системами общественного питания и институтами питания специальных контингентов, имеющих свою профессиональную и социальную специфику.

Среди аспектов питания медико-биологического характера наибольшее развитие получили вопросы биохимического, физиологического и гигиенического нормирования питания здорового человека и вопросы диетического питания при различ-

440