умк_Дегтярев_Геодезия_ч.1_2010г

.pdf

I |

|

II |

|

|

|

III |

А |

Б |

|

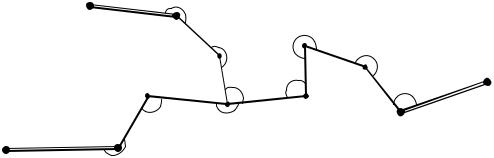

Рис. 3.32. Линейно-угловая сеть с одной узловой точкой

Линейно-угловая сеть с одной узловой точкой. Суть обработки за-

ключается в сведении системы ходов с узловой точкой А к трем (по количеству ветвей) отдельным разомкнутым ходам, которые обрабатываются автономно по изложенному выше алгоритму.

При последовательной обработке в первую очередь обрабатываются углы. Для нашего примера каждый ход опирается на исходный пункт с известными координатами и на каждом исходном пункте имеется направление с известным дирекционным углом.

Теперь одну сторону какого-либо хода, проходящую через узловую точку, принимают за узловое направление. Для нашего примера из ветви II сторону А-Б. Вычислим дирекционный угол этой стороны по каждой ветви в отдельности, начиная от начального дирекционного угла: для ветви I – получим αI, для II – αII, для ветви III – дирекционный угол αIII. Если расхождение между максимальным значением и минимальным не более 2′, вычисляют среднее весовое значение из трех. Обусловлено это тем, что длины веток до узлового направления могут быть очень разными, что приводит к разной степени влияния на среднее угла полученного из разных веток. Наиболее просто учесть эту разность условий, это ввести корректирующий множитель за условия (вес), например, в виде:

(3.68)

где ki – количество углов в ходе от исходного направления до узлового направления по соответствующей ветке.

Например, по рис. 3.31, для ветки I – kI = 3, ветки II – kII = 4, ветки III – kIII = 3. Используя (3.68), значение среднего весового для дирекционного угла узлового направления получим как:

αузл. = |

WI αI +WII αII +WIII αIII |

= |

[W α]. |

(3.69) |

|

||||

|

WI +WII +WIII |

[W ] |

|

|

181

Теперь сеть с одной узловой точкой можно разделить на три независимых разомкнутых хода, которые начинаются с исходных пунктов, а заканчиваются узловым направлением с дирекционным углом αузл.. Углы в трех образовавшихся ходах обрабатываются по общей последовательности: невязка, невязка допустимая, поправки, исправленные углы, исправленные дирекционные углы, контроли.

При обработке линейной составляющей сети, по исправленным дирекционным углам каждого из получившихся ходов, вычисляют приращения координат по осям х и у по всем сторонам. По полученным приращениям координат, вычисляют координаты хузл. и уузл. узловой точки А, по ходам I, II и III. По аналогии, среднее весовое из трех значений координат xi и трех значений координаты уi для узловой точки с весами, обратно пропорциональными сумме сторон в соответствующем i-том ходе, вычислим по формулам:

xузл. |

= |

хI WI + хII WII + хIII WIII |

= |

[х W ] |

, |

|

|

||||

|

|

[W ] |

|

|

|||||||

|

|

|

WI +WII +WII |

|

. |

(3.70) |

|||||

|

|

= yI WI + yII WII + yIII WIII = [y W ] |

|||||||||

y |

|

|

|

||||||||

|

узл. |

|

WI +WII +WII |

|

[W ] |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

||||||

Здесь веса (коэффициенты влияния) вычисляют как: |

|

|

|

||||||||

|

|

|

W = |

1 |

, |

|

|

|

|

|

(3.71) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

i |

[S ]i |

|

|

|

|

|||

то есть, чем больше длина соответствующего i-того хода [S]i до узловой точки А, тем веса меньше.

Теперь узловую точку А можно считать исходным пунктом с известными координатами и вычислить координатные невязки для хода I, II и III в отдельности. При допустимости невязок вычисляют и вводят поправки в приращения координат по сторонам ходов. По исправленным приращениям координат вычисляют координаты пунктов всех ходов – обычная схема последовательной обработки разомкнутого линейно-углового хода.

Таким образом, основная мысль приближенной обработки линейноугловой сети с одной узловой точкой сводится к разделению системы ходов на отдельные хода, получая в качестве нужных исходных данных значения в виде среднего взвешенного на узле. Такая процедура производится для дирекционных углов и координат. Обработка образовавшихся разомкнутых линейно-угловых ходов проводится по обычной схеме последовательного распределения невязок.

182

Вопросы для контрольной точки по теоретическому материалу модуля 3

1.Основы позиционирования. Определение систем позиционирования.

2.Позиционирование со степенями свободы.

3.Определение положения точек засечками.

4.Определение положения точек ходами. Общие положения.

5.Обработка и оценка точности ориентирного условия при определении положения точек линейно-угловыми ходами.

6.Обработка и оценка точности координатных условий при определении положения точек линейно-угловыми ходами.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 Методы определения положения точек на плоскости

Цель: изучить способы определения положения точек на плоскости засечками и ходами с оценкой точности результатов.

Время выполнения: 10 часов (5 пар)

Последовательность выполнения

1-1. По данным, выданным преподавателем, получить координаты в локальных базисах двух точек:

а) угловой засечкой; б) линейной засечкой.

2-1. Выполнить оценку точности определения положения точек угловой и линейной засечками, приняв точность линейных измерений – 1/2000, угловых – 30″.

3-2. Обработать полевой журнал измерений в теодолитном ходе, вычислив горизонтальные углы и линии:

а) вычислить горизонтальные углы из полуприемов и среднее; б) проверить качество линейных измерений и вычислить среднее; в) привести линии к горизонту, где это необходимо.

4-2. Выбрать вид передачи исходных данных и произвести соответствующие расчеты:

а) решить обратную геодезическую задачу; б) рассчитать дирекционные углы 2 раза (от двух исходных базисов).

183

5-3. Обработать ориентирное условие теодолитного хода с вычислением исправленных дирекционных углов, контролем по условию и оценкой точности выполнения условия.

а) вычислить угловую невязку и сравнить с допустимой; б) внести поправки в измеренные углы; в) проверить сумму исправленных углов;

г) вычислить исправленные дирекционные углы с контролем условия. 6-4. Обработать координатные условия с оценкой точности:

а) вычислить приращения x и y;

б) вычислить невязки приращений fx и fy;

в) вычислить абсолютную fS и относительную fS /[S ] погрешности и

сравнить с допустимыми значениями; г) вычислить поправки в приращения;

д) вычислить исправленные приращения с контролем сумм; е) вычислить окончательные координаты с контролем выполнения

условий.

7-4. Оценить точность хода в слабом месте.

8-5. Вычислить координаты двух точек определенных засечками (см. п. 1-1 задания) в глобальной системе координат методом сведения к прямой геодезической задаче.

9-5. Трансформировать точки (определенные в п. 1-1 задания) из локального базиса в глобальную систему координат и сравнить с результатами, полученными в п. 8-5 задания.

Состав отчета

1.Описать суть определения координат точек засечками.

2.Схемы и результаты вычислений координат двух точек линейной

иугловой засечками в локальном базисе с оценкой точности результатов.

3.Описать суть определения координат точек теодолитными ходами.

4.Представить полевой журнал с вычисленными углами и линиями.

5.Представить схему привязки с результатами вычислений.

6.Представить координатную ведомость, где отразить:

–обработку ориентирного условия с оценкой точности;

–обработку координатных условий с окончательным вычислением координат, с оценкой точности хода и точки в слабом месте хода.

7.Описать по одному методу выявления грубых угловых и линейных измерений в теодолитном ходе.

184

8.Выявить возможную линейную грубую погрешность в теодолитном ходе по своим невязкам.

9.Представить схемы и результаты вычисления координат точек в глобальном базисе линейной и угловой засечкой.

10.Представить схему и результаты трансформации точек определенных засечками из локального базиса в глобальный.

После выполнения лабораторной работы студент

– должен знать:

1.Суть и методы определения точек засечками.

2.Суть и последовательность обработки результатов измерений для определения точек линейно-угловыми ходами.

3.Суть и последовательность трансформации точек из локального базиса в глобальный.

4.Суть и допуски на оценку точности определения положения точек линейно-угловыми ходами.

– должен уметь:

1.Определить положение точек основными видами засечек в локальном и глобальном базисе с оценкой точности.

2.Трансформировать точки из локального базиса в глобальный.

3.Определить положение точек линейно-угловыми ходами с оценкой точности.

В конце этого модуля студенту выдается расчетно-графическая работа. Работа выполняется студентом самостоятельно при минимальной консультации преподавателя по выданным материалам (см. Приложение).

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА Обработка линейно-угловой сети с одной узловой точкой

Цель: изучить процесс раздельной обработки сети теодолитных ходов с одной узловой точкой.

Время выполнения: самостоятельно в течении трех недель.

Последовательность выполнения

1.Получить индивидуальный вариант задания.

2.Выбрать одно узловое направление и рассчитать его среднее весовое значение, для чего:

– определить из решения обратной геодезической задачи 3 исходных дирекционных угла;

185

–по трем ветвям и результатам измерений рассчитать 3 значения узлового направления;

–рассчитать веса каждой ветки сети через число углов;

–рассчитать среднее весовое узлового направления, если макси-

мальный разброс дирекционных углов не более 2′.

3.Обработать обычным способом с оценкой точности ориентирные (угловые) условия по трем веткам сети, получая все исправленные дирекционные углы.

4.По исправленным дирекционным углам рассчитать по трем веткам средневзвешенные координаты узловой точки, для чего:

–потремветкамрассчитатьприращенияотисходныхточекдоузловой;

–по трем веткам получить три пары координат узловой точки;

–рассчитать веса веток для определения средневзвешенного значения координат;

–рассчитать среднее взвешенное значение координат узловой точки,

если [maxS ] < 20001 .

5. Обработать с оценкой точности fабс и fотн обычным способом координатных условий по трем веткам сети с получением окончательных координат всех точек.

Состав отчета

1.Описать суть и основную последовательность обработки линейноугловой сети с одной узловой точкой.

2.Представить журнал исходных данных.

3.Представить результаты решения трех обратных геодезических задач для получения исходных дирекционных углов.

4.Представить координатную ведомость с результатами обработки условий по трем веткам с оценкой точности. Вычисление весов лучей в условиях представляются на отдельном листе.

После выполнения лабораторной работы студент

– должен знать:

1.Суть и последовательность обработки линейно-угловой сети с одной узловой точкой.

2.Критерии качества обработки.

186

– должен уметь:

1.Рассчитывать веса и средневзвешенные величины при обработке линейно-угловой сети с одной узловой точкой.

2.Оценивать качество обработки.

После выполнения и сдачи студентом лабораторной работы проводится контрольная точка. Для этого ему предлагается дать ответы на 15 вопросов. Звездочкой отмечены вопросы, оцениваемые в 10 %, а все остальные 5 %. При правильном ответе на 15 вопросов студент получает 100 %. При ответах вопросы не переписывают, обязательно указывается фамилия, группа и вариант. Рисунки выполняют схематично, но аккуратно. Не допустимо в качестве ответа записывать одну цифра без пояснений или формул.

Примерный вариант вопросов может быть следующим:

Вариант 111

1.Сколько параметров нужно для определения точек на плоскости?

2.Нарисовать схему угловой засечки.

3.* Записать формулы определения точки засечками методом сведения к прямой геодезической задачи в локальном базисе.

4.* Рассчитать координаты точки в локальном базисе, определяемой угловой засечкой, если длина базиса b = 112,47 м, а измеренные углы

β1 = 67° 16′, β2 = 74° 29′.

5. В каком случае приводят линии к горизонту?

6.* Оценить точность линейных измерений, если измерены длины SП = 117,87 м, SO = 117,82 м и вычислить окончательное значение длины.

7.Что такое привязка геодезических построений?

8.Формула для угловой невязки замкнутого линейно-уголового хода.

9.* Вычислить последующий дирекционный угол, если предыдущий

126° 19′, а левый измеренный 73° 21′.

10.Формулы поправок в приращения координат.

11.Что такое абсолютная невязка.

12.* Рассчитать поправки в приращения x1-2 если все 10 длин достаточно одинаковы, а невязка fx по оси x равна – 0,4 м.

13.Чему равна сумма уравненных приращений?

14.Что такое контроль по выполнению координатного условия при обработке измерений линейно-угловом ходе?

15.Чему равна погрешность определения координат линейно-угло- вого хода в слабом месте?

187

МОДУЛЬ 4

Введение

Четвертый модуль учебно-методического комплекса содержит 3 теоретические темы, 2 лабораторные работы и 2 контрольные точки для проверки теоретических и практических знаний. Из теоретических тем рассмотрены следующие темы:

1.Простейшая трансформация систем координат.

2.Определение высот точек ходами и сетями.

3.Системы координирования в трехмерном пространстве. Лабораторные работы носят названия «Трансформация локальных

координат в глобальные» и «Определение высот точек посредством хода технического нивелирования».

Цель модуля – дать теоретические и практические представления о простейших способах трансформации одной системы координат в другую, получении высот точек через проложение и обработку нивелирных ходов и простейших сетей, системах трехмерного координирования для решения основной цели геодезии.

После изучения модуля студент должен знать:

–общие положения о простейшей трансформации систем координат;

–основные положения, принципы и методы определения высот точек нивелирными ходами и простейшими сетями;

–основные положения о построении и использовании трехмерных систем координирования;

После изучения модуля студент должен уметь:

–выполнять простейшие трансформации систем координат;

–решать прямую и обратную задачу трансформации;

–выполнять определение высот точек по результатам нивелирования

входе;

–выполнять определение высот точек по результатам нивелирования

всети с одной узловой точкой;

–определять и использовать для решения своих задач трехмерные системы координирования;

Контроль усвоения материала производится на основе двух контрольных точек: по теоретическому материалу и по лабораторной работе. По теории предварительно выдается шесть вопросов, на два из которых по вариантам студент должен дать исчерпывающие ответы. По практической части, после того, как лабораторная работа сдана и принята преподавате-

188

лем, студент письменно отвечает на 15 вопросов, получая оценку в процентах по выполненной правильно части.

На модуль отводится 4 недели – 4 лекции и 4 пары лабораторных занятий (см. календарный план дисциплины).

4.1. Простейшая трансформация систем координат

Основные вопросы: основные элементы трансформации; прямая и обратная задача трансформации; последовательность простейшей трансформации.

Основные элементы трансформации. Достаточно часто координа-

тоопределение производится в разных системах координирования, что обычно вызвано производственной необходимостью. Например, некоторые точки определены в локальном базисе (локальной системе, определенной базисной стороной), а есть необходимость пересчитать их координаты в глобальной системе. В этом случае используется процедура, называемая трансформацией систем координат.

Процедура трансформации для нашего случая может состоять из сдвига локальной системы координат (X′, Y′) относительно глобальной системы (X, Y) (рис. 4.1, а) и вращения одной относительно другой на некоторый угол ϕ (рис. 4.1, б).

|

X′ |

|

|

|

X |

|

C |

|

X′ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

D |

|

|

|

|

|

X |

|

P |

|

|

|

|

d |

|

x′ |

ϕ |

P |

||

x |

|

x′ |

|

|

c |

|

x |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

y′ |

Y′ |

|

|

ϕ |

|

|

|

|

|

|

|

|

О′ |

|

|

|

|

|

y |

|

|

|

|||

x |

|

|

|

O |

|

|

ϕ |

|

|

Y |

|||

y |

y Y |

|

|

|

|

y′ |

|

|

|

|

|||

O |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

A |

|

|

a B |

b |

Y′ |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

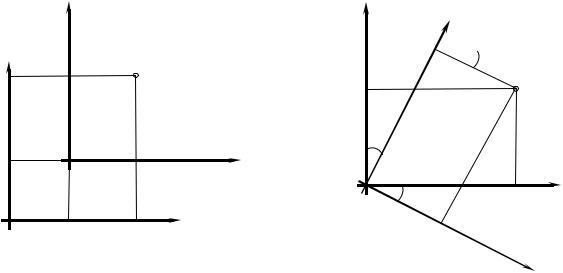

Рис. 4.1. Основные виды трансформации систем координат:

а – трансформация сдвига (трансляция); б – трансформация вращения (ротация)

189

Очевидно, что трансформация сдвига (трансляция) локальной системы координат (X′, Y′) относительно глобальной системы (X, Y) приводит к тому, что локальные координаты точки Р(x′, y′) переходят в глобальные координаты Р(x, y) простым измерением координат на величины x и y

(см. рис. 4.1, а)

′ |

+ |

x; |

|

|

x = x |

(4.1) |

|||

y = y′+ |

y. |

|||

|

||||

Из (4.1) очевидно, что при таком направлении преобразования, величины сдвигов получают как разность глобальных и локальных координат.

Более сложно обстоит дело с трансформацией вращения (ротацией). Обычно вращение производят относительно центра системы координат, для чего сдвигом совмещают центрами обе системы. Такой подход более удобен и нагляден, но не единственный. Таким образом, если есть локальные координаты точки Р(x′, y′) в локальной системе координат (X′, Y′), которая развернута относительно глобальной системы (X, Y) на угол ϕ, а требуется получить глобальные координаты этой точки Р(x, y) в глобальной системе координат (X, Y), поступают следующим образом. Из рис. 4.1, б

можно записать, что глобальные координаты ест: |

|

|

x = c − d; |

(4.2) |

|

y =b + a. |

||

|

Сами же величины отрезков получим из соответствующих прямоугольных треугольников и на основе их подобия.

Из треугольника OCD:

c = x′ cos(ϕ);

(4.3)

b = x′ sin(ϕ).

Из треугольника OAB:

d = y′ sin(ϕ);

(4.4)

a = y′ cos(ϕ).

Тогда, на основе (4.2) и с использованием (4.3), глобальные координаты точки Р(x, y) через локальные Р(x′, y′) можно представить так:

x = c − d = x′ cos(ϕ) − y′ sin(ϕ);

(4.5)

y =b + a = x′ sin(ϕ) + y′ cos(ϕ).

при развороте локальной системы координат (X′, Y′) относительно глобальной системы (X, Y) Очевидно, что формулы (4.5) воспроизводят пово-

190