- •Предисловие

- •Содержание

- •Проектирование земляного полотна автомобильных дорог

- •3 Элементы земляного полотна. Общие требования, предъявляемые к земляному полотну автомобильных дорог

- •4 Характеристика природных условий и дорожно-климатическое районирование Беларуси Дорожно-климатическое районирование

- •5 Типовые и индивидуальные решения и условия их применения при проектиро-вании земляного полотна Общие положения

- •Проектирование рабочего слоя земляного полотна

- •Уширение насыпи и выемок

- •Исправление продольного профиля

- •7 Проектирование поверхностного и подземного водоотвода для предохранения земляного полотна от переувлажнения и размыва Общие правила проектирования поверхностного водоотвода

- •Конструктивные схемы организации поверхностного водоотвода

- •1 Входная часть лотка на обочине; 2 лоток по откосу; 3 гаситель

- •1 Прикромочный лоток; 2 продольная канава; 3 канава на откосе выемки

- •1 Кювет; 2 перепады или быстроток; 3 водоток; 4 мост;

- •1 Одиночное мощение; 2 канава; 3 — кювет;

- •1 Защитный валик из грунта; 2 водонепроницаемый грунт; 3 крупнозернистый песок; 4 гравий; 5 кривая инфильтрации (депрессии) воды в грунт; 6 щебень; 7 дренирующий грунт;

- •1 Прослойка из геотекстильного материала; 2 щебень или гравий; 3 дорожная одежда; 4 дренирующий слой

- •1 Дренаж-прерыватель; 2 суглинок; 3 супесь; 4 водоносный пласт; 5 — глина

- •8 Уплотнённое трамбованным щебнем основание; 9 — водоупорный слой; 10 — супесь пылеватая;

- •8 Проектирование конструкций укрепления откосов насыпей, выемок и

- •9 Расчет устойчивости насыпей и выемок Общие положения

- •1 Снимаемый растительный грунт; 2 дрена; 3 засыпка водонепроницаемым грунтом; 4 укрепление растительным грунтом; 5 банкет; 6 граница постоянного отвода земли; 7 ограждение

- •Выбор метода расчета

- •10 Проектирование земляного полотна на слабых водонасыщенных грунтах Общие положения

- •Оценка возможности использования болотной залежи в качестве основания насыпи

- •Расчет прочности дорожной одежды

- •I усовершенствованных капитальных покрытий;

- •II усовершенствованных облегчённых покрытий;

- •III переходных покрытий

- •Прогноз конечной величины осадки

- •Прогноз осадки во времени

- •Обеспечение стабильности насыпей

- •Расчет режима возведения насыпи

- •Расчет временной пригрузки

- •Назначение строительной высоты насыпи

- •1 Временное сечение отсыпаемой насыпи; 2 проектное сечение земляного полотна;

- •3 Реальное сечение земляного полотна после завершения работы

- •1 Насыпь; 2 бетонные наголовники; 3 деревянные сваи; 4 торф; 5 илистый грунт

- •Приложение а

- •Термины и определения

- •Приложение б

- •Основные буквенные обозначения Физические свойства грунтов

- •Приложение в

- •Дорожно-климатическое районирование территории Республики Беларусь

- •Приложение г

- •Типовые поперечные профили земляного полотна

- •Приложение д

- •Конструкции укреплений откосов земляного полотна

- •Приложение е

- •Методики полевых и лабораторных исследований физико-механических свойств слабых грунтов

- •1 Крыльчатка; 2 устройство для учёта трения штанг; 3, 4 штанги, соединённые резьбовыми переходниками; 5 измерительная головка с рукояткой; 6 индикатор часового типа

- •Отбор проб

- •Показатели физических свойств

- •1 Винт; 2 полуконус; 3 нож; 4 сердечник; 5 ложка

- •1 Тормозная лопасть; 2 башмак; 3 лепесток; 4 нижний стакан; 5 гильза; 6 верхний стакан; 7 головка

- •Показатели слабых грунтов, определяемые расчетом

- •Приложение ж

- •Определение числовых характеристик статистического распределения

- •Приложение к

- •Методика определения сжимающих напряжений по глубине залежи

- •Приложение л

- •Примеры расчета дорожных насыпей на слабых грунтах

- •Приложение м

- •Библиография

1 Крыльчатка; 2 устройство для учёта трения штанг; 3, 4 штанги, соединённые резьбовыми переходниками; 5 измерительная головка с рукояткой; 6 индикатор часового типа

Рисунок Е.1 Конструкция сдвигомера-крыльчатки СК-8

Влияние трения по штангам учитывается следующим образом. После задавливания крыльчатки до заданной глубины прибор слегка поднимают (на 1015 мм) при помощи ручек. При этом лопасти отключаются от штанг. Далее осуществляется поворот штанг с фиксацией по индикатору усилия, идущего на преодоление трения штанг о грунт. После этого штанги опускаются и приводятся в зацепление с крыльчаткой. Далее осуществляется поворот с включенной крыльчаткой.

По окончании испытания прибор извлекается из грунта. Для отвинчивания штанг можно пользоваться стопорным винтом. При задавливании и извлечении прибора необходимо следить за тем, чтобы движение штанг осуществлялось по вертикали. Если при задавливании и повороте крыльчатки встречаются пни или камни, то необходимо извлечь прибор из грунта и попытаться задавить его в другом месте.

Крыльчатки имеют следующие размеры: Н = 100 мм, D1 = 54 мм и D2 = 75 мм.

По результатам испытания вычисляют сопротивляемость грунта сдвигу, именуемую условным сцеплением (Сусл),

=

Сусл

=

![]() , (Е.1)

, (Е.1)

где Мкр — значение крутящего момента, устанавливаемое по тарировочной кривой (по оси ординат откладывают показания индикатора (l), по оси абсцисс — (Мкр) в зависимости от значения l = lполн l тр );

lполн — показания индикатора (максимальное число делений в процессе поворота крыльчатки в грунте ненарушенной структуры);

l тр — максимальное число делений при отклонении стрелки индикатора в процессе поворота штанг без крыльчатки (при необходимости учета трения грунта о штанги);

К — постоянная прибора, определяемая по выражениям:

К1 = D2/[2(D/6 + Н)] при повороте крыльчатки у поверхности толщи или на дне скважины (при срезе одной торцовой поверхностью крыльчатки);

К2 = D2/[2(D/3 + Н)] при срезе в толще грунта обеими торцовыми поверхностями крыльчатки;

Н, D — высота и диаметр крыльчатки.

Результаты испытаний представляют в виде эпюр изменения сопротивлений сдвигу по глубине (рисунок Е.2). Количество точек испытаний по глубине назначают с учетом слабой толщи и особенностей ее геолого-литологического строения.

Обычно испытания проводят через 0,51 м по глубине; при этом в каждом слое мощностью не менее 1 м следует назначать не менее трех точек испытаний по глубине в пределах одной скважины.

Отбор проб

Целью лабораторных испытаний грунтов является определение классификационных показателей, используемых для установления по таблицам расчетных характеристик грунтов и идентификации слоев слабой толщи, а также непосредственное получение расчетных показателей сжимаемости и сопротивляемости сдвигу. Однако, надо иметь в виду, что результаты лабораторных исследований будут достоверны лишь в случае принятия строжайших мер предосторожности при отборе, транспортировании и хранении монолитов слабых грунтов (ГОСТ 12071).

Конструкции пробоотборников приведены на рисунках Е.3, Е.4.

Показатели физических свойств

В лаборатории определяют следующие характеристики грунтов: влажность, плотность частиц грунта, гранулометрический (механический) состав, зольность торфа, степень разложения торфа, пластичность, сжимаемость, сопротивляемость сдвигу.

Влажность слабых грунтов определяют в соответствии с ГОСТ 5180.

Торфяные грунты высушивают при температуре не более 100105 oС. После высушивания масса сухой навески должна быть не менее 23 г. Для обеспечения этого условия навеска сырого грунта должна составлять не менее 20 г.

Для неоднородных торфов и илов высокой естественной влажности рекомендуется проводить не менее трех параллельных определений влажности. За окончательный результат принимают среднее арифметическое полученных значений.

При работе с монолитами для контроля влажности следует отбирать одну пробу порядка 100 г для получения среднего контрольного значения.

Влажность (W), %, определяют по отношению массы воды в данной навеске торфа к массе сухой навески

![]() ,

(Е.2)

,

(Е.2)

где m — масса бюкса;

m0 — масса бюкса с сухим грунтом;

m1 — масса бюкса с влажным грунтом.

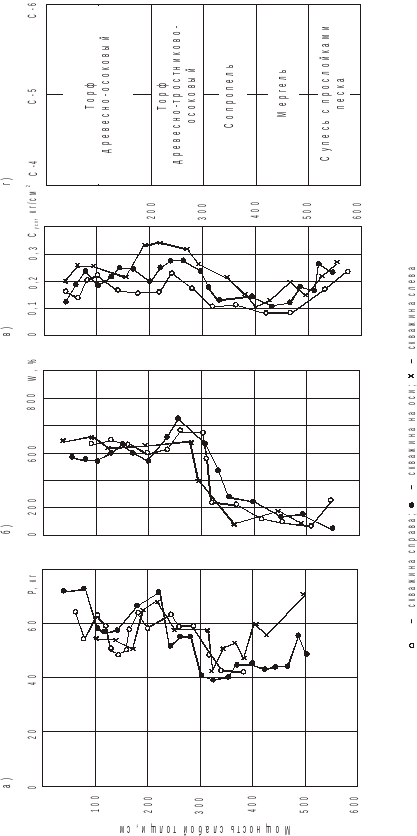

Рисунок

Е.2

Эпюры изменений по глубине болота

влажности, сопротивлений сдвигу и

зондированию в зависимости от

геолого-литологического строения

болота (пример)

а

сопротивление зондированию;

б

влажность;

в

сопротивление сдвигу;

г

геолого-литологический разрез