- •Печатается в авторской редакции по решению Ученого совета нМетАу, протокол № 10 от 18.12.2009 г.

- •1. Принципы построения, методы анализа и синтеза линейных систем автоматического управления

- •1.1. Основные понятия и определения

- •1.2. Принципы автоматического управления

- •1.2.1. Управление по отклонению

- •1.2.2. Управление по возмущению

- •1.2.3. Комбинированное управление

- •2. Понятие передаточной функции

- •3. Частотные характеристики системы регулирования и ее элементов

- •4. Показатели качества систем автоматического управления

- •4.1. Оценка качества регулирования при стандартных воздействиях

- •4.2. Корневые критерии качества

- •4.3. Частотные оценки качества

- •5. Структурные схемы систем автоматического управления

- •5.1. Элементы структурных схем

- •5.2. Преобразование структурных схем

- •5.2.1. Последовательное соединение звеньев

- •5.2.2. Параллельное соединение звеньев

- •5.2.3. Звено, охваченное отрицательной обратной связью

- •5.2.4. Перенос звеньев

- •6. Типовые звенья систем автоматического управления

- •6.1. Апериодическое звено первого порядка

- •6.1.1. Временные характеристики звена первого порядка

- •6.1.2. Частотные характеристики звена первого порядка

- •6.2. Пропорциональное (усилительное) звено

- •6.3. Интегрирующее звено

- •6.4. Дифференцирующее звено

- •6.5. Звено чистого запаздывания

- •6.6. Звено второго порядка

- •6.6.1. Характеристики звена второго порядка

- •6.6.2. Пример звена второго порядка

- •7. Статический режим работы системы автоматического управления

- •7.1. Статическая ошибка по управлению и возмущению

- •7.2. Выбор типа регулятора

- •8. Устойчивость линейных систем автоматического управления

- •8.1. Понятие устойчивости

- •8.2. Критерий Найквиста

- •8.3. Понятие запаса устойчивости

- •8.4. Анализ устойчивости по лчх

- •9. Расчет регуляторов в системах подчиненного регулирования

- •9.1. Общие сведения

- •9.2. Настройка контура регулирования на модульный оптимум

- •9.3. Особенности настройки контуров регулирования

- •9.3.1. Интегрирующее звено в составе регулятора

- •9.3.2. Интегрирующее звено в составе объекта регулирования

- •9.3.3. Объект регулирования в виде колебательного звена

- •9.3.4. Двукратно интегрирующая система регулирования

- •10. Расчет регуляторов линейных сау по логарифмическим частотным характеристикам

- •10.1. Принципы расчета регуляторов

- •10.2. Расчет и моделирование линейных сау

- •10.2.1. Расчет параметров регулятора и моделирование переходных процессов в контуре управления положением задвижки

- •10.2.2. Расчет параметров регулятора и моделирование переходных процессов в контуре управления высотой воды в баке

- •11. Расчет и моделирование сау с запаздыванием

- •11.1. Общие сведения о ленточном дозаторе

- •11.2. Расчет и моделирование сау ленточного дозатора

- •11.2.1. Расчет параметров регулятора и моделирование переходных процессов в контуре управления положением заслонки

- •11.2.2. Расчет параметров регулятора и моделирование переходных процессов в контуре управления заполнением смесителя

- •11.2.3. Оптимизация параметров в условиях неопределенности

- •12. Разработка замкнутых систем регулирования (метод желаемой лачх)

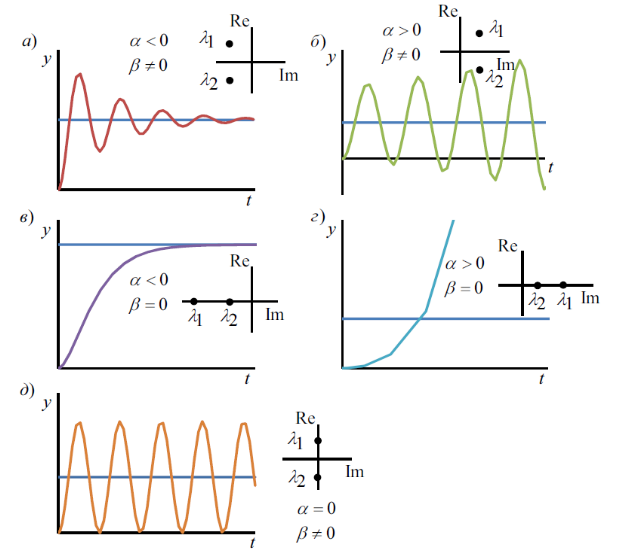

4.2. Корневые критерии качества

Эта группа критериев базируется на оценке качества переходных процессов по значению полюсов и нулей передаточной функции системы, путем анализа корней ее знаменателя и числителя.

Передаточная функция системы связывает изображение выходной и входной величин зависимостью:

|

|

(4.6) |

где

![]() ,

,![]() .

.

Разложив многочлены в числителе и знаменателе на множители, передаточную функцию системы можно представить в виде:

|

|

(4.7) |

где

![]() -

нули передаточной функции,

-

нули передаточной функции,![]() -

полюсы передаточной функции.

-

полюсы передаточной функции.

Нули и полюсы передаточной функции определяют качественные показатели переходного процесса [3].

В частном случае, когда передаточная функция не имеет нулей:

|

|

(4.8) |

качество переходного процесса определяется только полюсами передаточной функции.

Из теории линейных дифференциальных уравнений известно, что общее решение уравнения (4.8) имеет вид:

|

|

(4.9) |

где

![]() - константа, зависящая от начальных

условий;

- константа, зависящая от начальных

условий;![]() - корни знаменателя уравнения (4.8).

- корни знаменателя уравнения (4.8).

Таким образом,

переходной процесс ![]() представляет собой сумму составляющих,

число которых определяется числом

корней характеристического уравнения,

т.е. порядком уравнения системы.

представляет собой сумму составляющих,

число которых определяется числом

корней характеристического уравнения,

т.е. порядком уравнения системы.

Уравнение![]() –ой

степени содержит

–ой

степени содержит ![]() корней. В общем случае

корней. В общем случае

|

|

(4.10) |

Корни

![]() могут быть

вещественными, комплексными

попарно–сопряжёнными, мнимыми

попарно–сопряжёнными и нулевыми.

могут быть

вещественными, комплексными

попарно–сопряжёнными, мнимыми

попарно–сопряжёнными и нулевыми.

Принято по

расположению на комплексной плоскости

корни называть левыми, если

![]() и правыми, если

и правыми, если

![]() .

.

Условие устойчивости формулируется так: для асимптотической устойчивости линейной системы необходимо и достаточно, чтобы все корни её характеристического уравнения были левыми.

Хотя корни

![]() зависят только от вида левой части

дифференциального уравнения линейной

системы, постоянные интегрирования

зависят только от вида левой части

дифференциального уравнения линейной

системы, постоянные интегрирования

![]() зависят и от вида правой части. Поэтому

вид переходного процесса и быстрота

его затухания определяются как левой,

так и правой частями. Однако в связи с

тем, что устойчивость определяется

только фактом наличия или отсутствия

затухания переходного процесса, то

устойчивость линейной АСУ определяется

только корнями характеристического

уравнения.

зависят и от вида правой части. Поэтому

вид переходного процесса и быстрота

его затухания определяются как левой,

так и правой частями. Однако в связи с

тем, что устойчивость определяется

только фактом наличия или отсутствия

затухания переходного процесса, то

устойчивость линейной АСУ определяется

только корнями характеристического

уравнения.

Вещественными корням соответствуют слагаемые, представляющие собой экспоненты:

|

|

(4.11) |

Если ![]() ,

то получаем затухающие экспоненты (рис.

4.4, в).

,

то получаем затухающие экспоненты (рис.

4.4, в).

Положительным

корням ![]() соответствуют возрастающие экспоненты

(рис. 4.4, г).

соответствуют возрастающие экспоненты

(рис. 4.4, г).

Комплексные корни

всегда попарно–сопряжённые:

![]() и

и

![]() .

Слагаемые, определяемые этими корнями:

.

Слагаемые, определяемые этими корнями:

|

|

(4.12) |

Можно показать (с использованием формулы Эйлера), что указанная сумма равна:

|

|

(4.13) |

где ![]() ,

,![]() – новые постоянные.

– новые постоянные.

При

![]() получаются затухающие колебания (рис.

4.4, а), а при

получаются затухающие колебания (рис.

4.4, а), а при

![]() – расходящиеся колебания (рис. 4.4, б).

– расходящиеся колебания (рис. 4.4, б).

При

![]() корни будут мнимыми и в системе возникают

незатухающие колебания (рис. 4.4, д).

корни будут мнимыми и в системе возникают

незатухающие колебания (рис. 4.4, д).

Р исунок

4.4 - Возможные расположения корней

характеристического уравнения на

комплексной плоскости и соответствующие

переходные характеристики

исунок

4.4 - Возможные расположения корней

характеристического уравнения на

комплексной плоскости и соответствующие

переходные характеристики

Время затухания переходного процесса зависит от величины действительной части корня. Чем большее значение действительной части корня, тем быстрее затухает переходной процесс (рис. 4.5).

Р исунок

4.5 - Переходные процессы в звеньях второго

порядка

исунок

4.5 - Переходные процессы в звеньях второго

порядка

Вычисление корней просто лишь для характеристических уравнений первой и второй степени. Существуют общие выражения для корней уравнений третьей и четвертой степени, но эти выражения громоздки и практически не применяются. Для уравнений более высоких степеней вообще невозможно написать общие выражения для корней через коэффициенты характеристического уравнения.

,

, ,

, ,

, ,

,