- •О.П. Мананкова

- •Зоология – наука о животном мире

- •Подцарство Одноклеточные, или Простейшие (Protozoa) Общая характеристика

- •Класс Корненожки (Rhizopoda)

- •Паразитические амёбы

- •Отряд фораминиферы (Foraminifera)

- •Класс Лучевики или Радиолярии (Radiolaria)

- •Класс Растительные жгутиконосцы или Фитомастигины (Phytomastigina)

- •Тип Инфузории (Infusoria)

- •2 4 3

- •Тип Споровики (Sporozoa)

- •Отряд Кровяные споровики (Haemosporidia)

- •Подцарство Многоклеточные (Metazoa) Общая характеристика Многоклеточных

- •Тип Кишечнополостные (Coelenterata) Общая характеристика типа

- •Класс Гидроидные (Hydrozoa)

- •Класс Сцифоидные (Scyphozoa)

- •Класс Коралловые полипы (Anthozoa)

- •Тип Плоские черви (Plathelminthes) Общая характеристика типа

- •Характерные черты типа следующие:

- •Класс Ресничные черви (Turbellaria)

- •Класс Сосальщики (Trematoda)

- •Класс Ленточные черви (Cestoda)

- •Тип Круглые черви (Nemathelminthes) Общая характеристика типа.

- •Многообразие паразитических круглых червей

- •Тип Кольчатые черви (Annelida) Общая характеристика типа

- •Класс Многощетинковые (Polychaeta)

- •Класс Малощетинковые (Oligochaeta)

- •Тип Моллюски (Mollusca) Общая характеристика типа

- •Класс Брюхоногие (Gastropoda)

- •Класс Двустворчатые (Bivalvia)

- •Класс Головоногие моллюски (Cephalopoda)

- •Тип Членистоногие (Arthropoda) Общая характеристика типа

- •Характерные черты организации членистоногих

- •Класс Ракообразные (Crustacea) Общая характеристика класса

- •Роль ракообразных в природе и их практическое значение

- •Класс Паукообразные (Arachnida) Общая характеристика класса.

- •Многообразие и значение паукообразных

- •Класс Насекомые (Insecta) Общая характеристика класса

- •Особенности строения и процессов жизнедеятельности

- •Тип Хордовые (Chordata) Общая характеристика типа

- •Подтип Бесчерепные (Acrania)

- •Подтип Позвоночные, или Черепные (Vertebrata)

- •Надкласс Рыбы (Pisces)

- •Классы Хрящевые (Chondrichthyes) и

- •Костные (Osteichthyes) рыбы

- •Общая характеристика рыб

- •Общая характеристика класса

- •Особенности строения и процессов жизнедеятельности

- •Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (Reptilia) Общая характеристика класса

- •Класс Птицы (Aves) Общая характеристика класса.

- •Класс Млекопитающие (Mammalia) Общая характеристика класса

- •Характерные черты организации млекопитающих:

- •Особенности строения и процессов жизнедеятельности

- •Происхождение человека

- •Предки человека

- •Движущие силы эволюции человека

- •Факторы антропогенеза

- •Основные расы человека

- •Литература

- •Содержание

Класс Корненожки (Rhizopoda)

Представители класса – одноклеточные животные, наружный покров которых представлен тонкой плазматической мембраной, и поэтому форма тела у них непостоянная. Передвигаются корненожки с помощью временных выпячиваний цитоплазмы - ложноножек. Корненожки обитают главным образом в морях, реже в пресных водоемах. Небольшое количество видов - паразиты человека и животных.

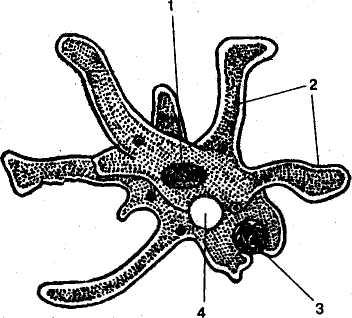

Типичным представителем класса является амеба (Amoeba proteus) - обитатель пресных водоемов (рис. 1), в которых ее можно обнаружить на растениях, гниющих листьях, в придонном иле. Она имеет вид маленького (0,2—0,5 мм) бесцветного цитоплазматического комочка, постоянно меняющего свою форму.

Цитоплазма амебы находится в постоянном движении. Если ток цитоплазмы устремляется в одном направлении к поверхности клетки, то в этом месте на теле амебы появляется выпячивание - ложноножка. В ложноножку перетекает цитоплазма, и амеба таким способом передвигается, т. е. медленно перетекает с одного места на другое.

Рис. 1. Амеба: 1 – ядро; 2 – ложноножки; 3 – захват пищи и образование пищеварительной вакуоли; 4 – сократительная вакуоль.

Питается амеба одноклеточными водорослями, бактериями, детритными частицами, которые она обтекает своими ложноножками и фагоцитирует. Образовавшаяся фагосома в цитоплазме сливается с лизосомой, в результате чего формируется пищеварительная вакуоль. Растворенные питательные вещества поступают в цитоплазму, а непереваренные остатки пищи удаляются из тела амебы путем экзоцитоза.

В цитоплазме имеется сократителъная вакуоль – пузырек с водянистой жидкостью. Сократительная вакуоль заполняется жидкостью (в основном водой), которая поступает в неё из окружающей цитоплазмы. Достигнув определённого, характерного для данного вида амёб размера, сократительная вакуоль уменьшается. Её содержимое при этом изливается наружу через пору. Весь период наполнения и сокращения вакуоли при комнатной температуре длится у амёбы протея обычно 5 – 8 минут.

Концентрация различных растворённых органических и неорганических веществ в теле амёбы выше, чем в окружающей пресной воде. Поэтому в силу законов осмоса вода проникает в протоплазму амёбы. Если бы избыток её не выводился наружу, то через короткий промежуток времени амёба «расползлась» бы и растворилась в окружающей воде. Благодаря деятельности сократительной вакуоли этого не происходит.

Вместе с выводимой из тела амёбы жидкостью выводятся и продукты обмена веществ. Следовательно, сократительная вакуоль участвует в функции выделения.

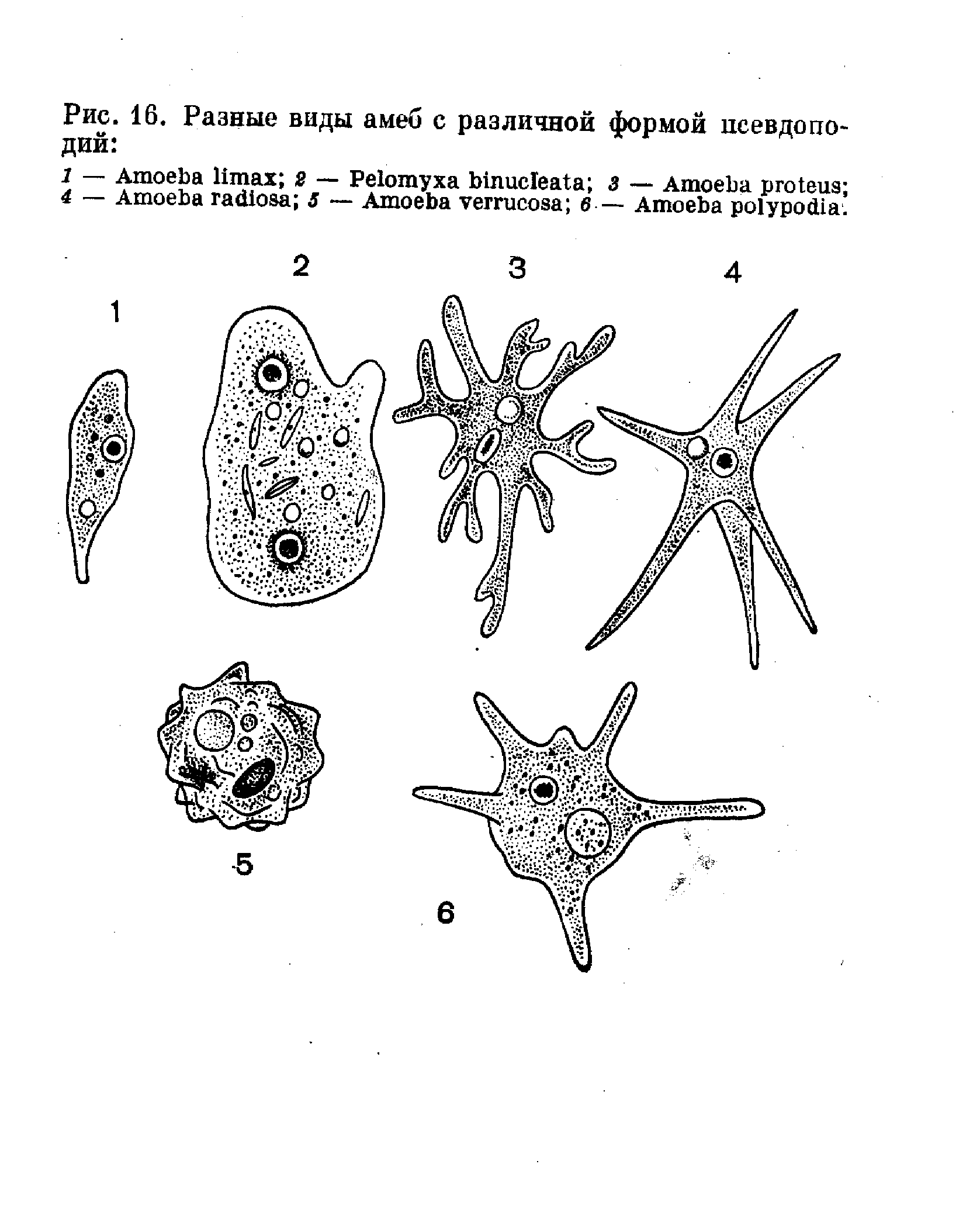

Рис. 2. Разные виды амёб с различной формой псевдоподий: 1 - Amoeba limax; 2 – Pelomyxa binucleata; 3 – Amoeba proteus; 4 - Amoeba radiosa; 5 – Amoeba verrucosa; 6 – Amoeba polypodia.

Постоянно поступающая в цитоплазму вода содержит кислород. Поэтому сократительная вакуоль косвенно участвует и в функции дыхания, следовательно газообмен осуществляется диффузно через плазматическую мембрану.

Единственной известной формой размножения амёбы является деление надвое в свободноподвижном состоянии. Процесс начинается с митотического деления ядра. Вслед за тем на теле амёбы появляется перетяжка, которая перешнуровывает тело её на две равные половинки, в каждую из которых отходит по одному ядру. Темп размножения амёбы протея зависит от условий, прежде всего от питания и температуры. При обильном питании и температуре 20 – 25 С амёба делится один раз в течение 1 – 2 суток.

При неблагоприятных условиях амёбы втягивают псевдоподии, выбрасывают пищевые частицы, округляются. Затем эктоплазма выделяет тонкую, но прочную оболочку. Этот процесс называется инцистированием. Амебы расселяются и переносят неблагоприятные условия в состоянии цисты.