- •Смоленская государственная медицинская академия

- •II. Этиология и патогенез одонтогенного медиастинита.

- •III. Топографическая анатомия клетчаточных пространств шеи и средостения. Клетчаточные пространства средостения.

- •Топографо-анатомические предпосылки распространения одонтогенной инфекции в средостение.

- •IV. Клиника и диагностика одонтогенного медиастинита.

- •V. Лечение больных одонтогенным медиастинитом.

- •Предоперационная подготовка.

- •Радикальное вскрытие и дренирование первичного одонтогенного очага и средостения.

- •Послеоперационная терапия.

- •Антибактериальная терапия.

- •Интенсивная инфузионно-трансфузионная терапия.

- •Иммунотерапия.

- •Местное лечение гнойной раны.

- •Энтерально-парентеральное питание.

- •VI. Заключение.

- •VII. Список рекомендуемой литературы.

V. Лечение больных одонтогенным медиастинитом.

Разработанная нами программа комплексного лечения больных одонтогенным медиастинитом включает в себя следующие компоненты:

предоперационная подготовка;

радикальное вскрытие и дренирование первичного одонтогенного очага и средостения;

послеоперационная терапия, состоящая из:

антибактериальной терапии;

интенсивной дезинтоксикационной и корригирующей терапии;

иммунотерапии;

методов, способствующих нормализации гомеостаза и повышающих антибактериальную резистентность организма больного (УФО- или лазерное облучение аутокрови, ГБО);

профилактики и лечения дыхательной, сердечно-сосудистой, и почечной недостаточности;

знтерально-парентеральиого питания.

По нашему мнению, лечение больных с одонтогенным медиастинитом должно проводиться в реанимационном отделении при участии челюстно-лицевых и торакальных хирургов. В условиях клиники челюстно-лицевой хирургии лечение таких тяжелых больных бесперспективно. Необходима специальная подготовка хирурга для проведения столь сложных вмешательств.

Предоперационная подготовка.

Задачей предоперационной подготовки является проведение кратковременной дезинтоксикационной и кардиотропной терапии, устранение дыхательной недостаточности с целью достижения устойчивого функционального состояния органов и систем жизнеобеспечения, снижения эндогенной интоксикации. Для этого у больных с реактивной и токсической фазой одонтогенного медиастинита М.А. Губин и Е.И. Гир-ко (1994) рекомендуют проводить инфузионную терапию с введением плазмозаменителей гиподинамического, реологического и дезинтокси-кационного действия, глюкозо-солевых растворов из расчета 30 - 50 мл на 1 кг массы тела больного. Продолжительность предоперационной

подготовки должна занимать 2 - 3 часа.

У больных с терминальной фазой (состояние декомпенсации) и явлениями гипоциркуляции предоперационная подготовка должна быть направлена и на повышение пропульсивной деятельности сердца. С этой целью назначаются сердечные гликозиды, АТФ, регуляторы ритма. Одновременно проводят восполнение ОЦК путем введения полиглюкина, альбумина, плазмы. В последующем проводят инфузионную терапию для коррекции водно-солевого обмена, устранения нарушений кислотно-щелочного состояния крови, детоксикации организма больного. Дополнительно можно вводить глюкокортикоиды (гидрокортизон - 500 – 700 мг, допамин - 5,0 в глюкозо-солевом растворе). После проведения этих лечебных мероприятий, как правило, удается стабилизировать показатели гемодинамики и приступить к выполнению хирургического вмешательства.

Радикальное вскрытие и дренирование первичного одонтогенного очага и средостения.

Хирургическое лечение необходимо проводить под эндотрахеальным наркозом. В случаях выраженного отека и инфильтрации корня языка, надгортанника, голосовых складок интубацию трахеи целесообразно проводить через эндоскоп. При нарастании симптомов острой дыхательной недостаточности следует наложить трахеостому с последующим проведением наркоза через интубационную трубку. У всех наблюдаемых нами больных использовалась продленная назотрахеальная интубация.

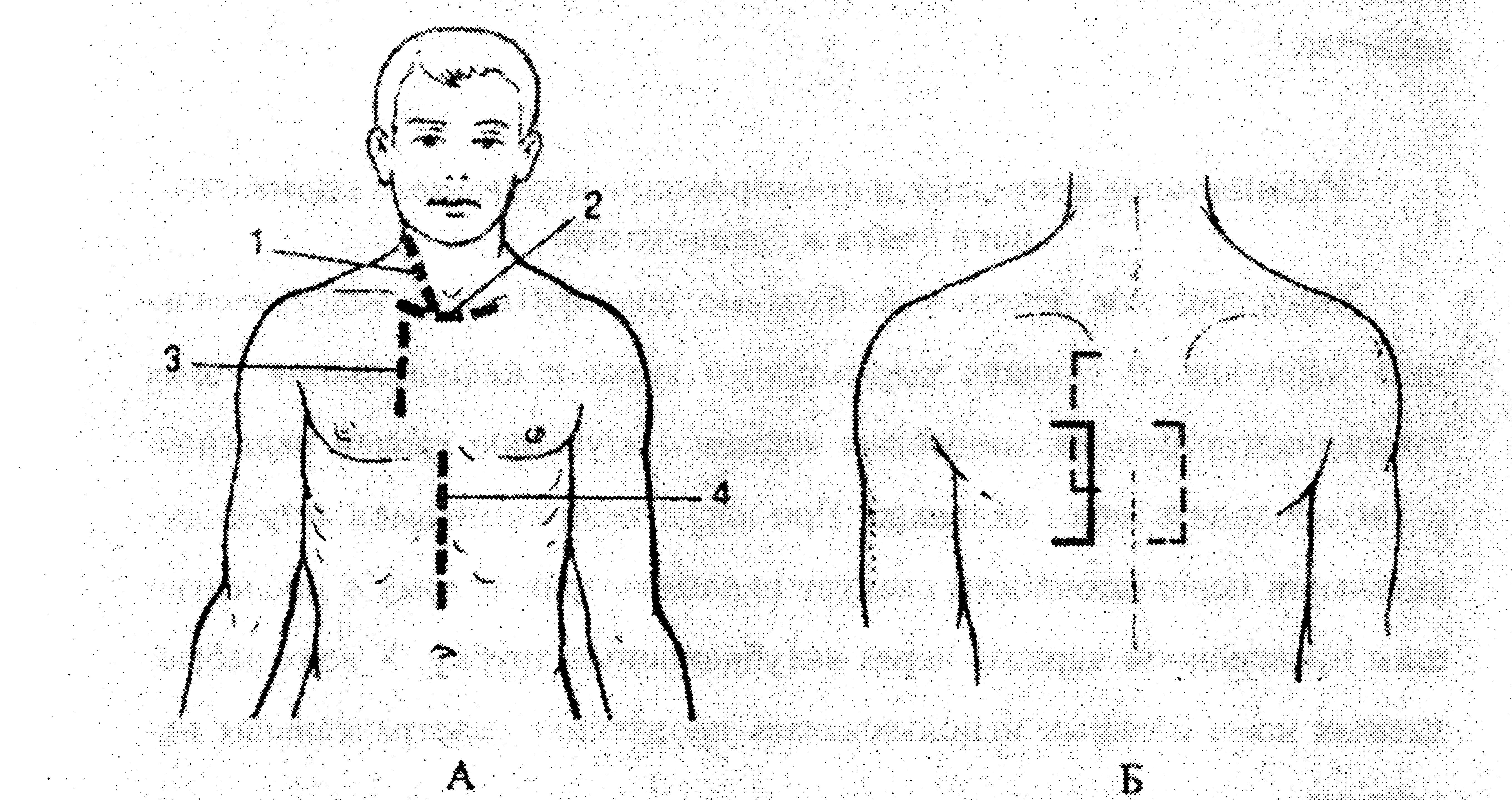

Хирургические вмешательства при гнойных медиастинитах выполняются, чаще всего, в экстренном порядке. Цель их - вскрытие кратчайшим путем гнойников, эвакуация гноя и проведение адекватного дренирования гнойных очагов. При лечении гнойных медиастинитов предложено несколько оперативных доступов. Однако не все они соответствуют современным требованиям гнойной хирургии. Выбор хирургического доступа зависит от локализации гнойно-воспалительного процесса в средостении. В настоящее время наиболее часто применяются следующие доступы к гнойным очагам в средостении (рис. 7):

надгрудинный поперечный разрез;

шейная боковая медиастинотомия по В.И. Разумовскому;

внеплевральная задняя медиастинотомия по И.И. Насилову;

нижняя трансабдоминальная медиастинотомия по Савиных-Розанову;

парастернальный доступ по Маделунгу;

чресплевральный доступ.

Рис. 7. Кожные разрезы, применяемые при медиастинитах.

А - доступы при передних медиастинитах: 1 - шейная боковая медиастинотомия по В.И. Разумовскому; 2 - надгрудинный разрез по В.И. Разумовскому; 3 - парастернальный разрез по Маделунгу; 4 - чресдиафрагмальная медиастинотомия по Савиных-Розанову. Б - хирургические доступы по И.И. Насилову при задних медиастинитах.

При одонтогенных медиастинитах очаг воспаления в основном локализуется в области верхнего отдела средостения. Поэтому при хирургическом лечении этой категории больных наиболее часто применяется срединная (надгрудинный разрез) или боковая шейная медиастинотомия (разрез по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы) по В.И. Разумовскому (1899).

Шейная медиастинотомия во всех случаях производится с одновременным широким вскрытием первичного гнойного очага в парамандибулярной области, шеи и удалением источника инфекции - «причинного» зуба.

Надгрудинная шейная медиастинотомия производится поперечным дугообразным разрезом параллельно яремной вырезке рукоятки грудины. Рассекают кожу, подкожную клетчатку, первую фасцию, подкожную мышцу и фасцию грудино-ключично-сосцевидной мышцы. В поперечном направлении пересекают медиальную головку этой мышцы и ее фасцию, грудино-подъязычную и грудинощитовидную мышцу. Рассекают третью шейную фасцию и, расслаивая пальцем претрахеальную клетчатку, тупо проникают в верхний отдел переднего средостения. Осторожно расслаивая клетчатку, указательный палец продвигают по заднему краю грудины до получения гноя. Из полости аспирируют гной, промывают антисептиками, рану осушают и дренируют одной или двумя хлорвиниловыми трубками. Края раны сближают швами до дренажей (рис. 8).

а б

Рис. 8. Надгрудинная медиастинотомия по В.И. Разумовскому.

а - вскрытие; б - дренирование верхнего отдела переднего средостения.

|

а |

|

Рис. 9. Вскрытие и дренирование ретростернального пространства.

а - пальцевая ревизия; б - дренирование ретростернального пространства при проведении надгрудинной медиастинотомии.

При обнаружении распространения гнойного процесса в нижний отдел средостения (переднее средостение) проводят вскрытие и дренирование ретростернального пространства (рис. 9). Манипулировать в

этой операционной зоне следует осторожно из-за опасности повреждения плевральных листков и v. thyreoidea ima.

Шейная боковая медиастинотомия выполняется в положении больного на спине с валиком под плечами и повернутой в противоположную сторону головой. Разрез кожи длиной 10 - 12 см производят по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы от уровня верхнего края щитовидного хряща до яремной впадины (рис. 10).

Рис. 10. Шейная боковая медиастинотомия (линия разреза).

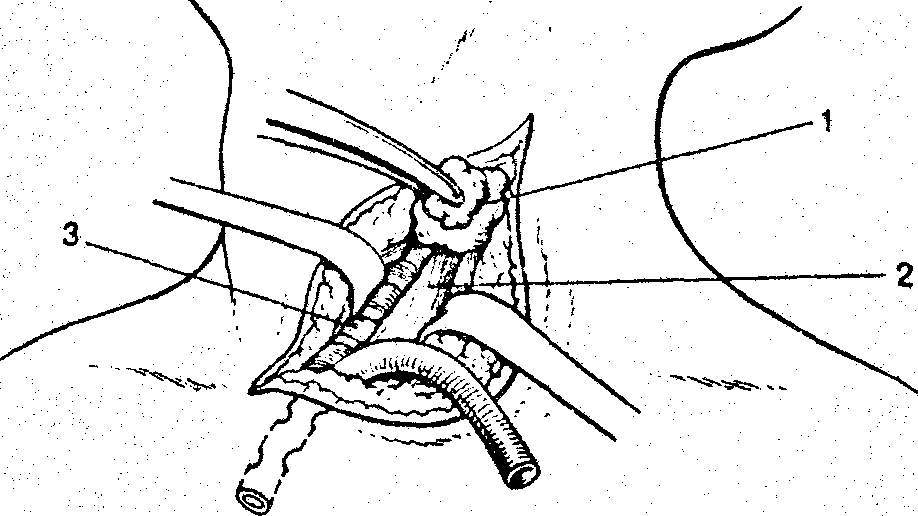

Рассекают подкожную мышцу шеи, поверхностный листок, собственную (вторую) фасцию шеи и задне-внутреннюю стгнку влагалища грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Обнажают и отводят наружу сосудисто-нервный пучок шеи, пересекают лопаточно-подъязычную мышцу и третью фасцию шеи. Боковую долю щитовидной железы, грудино-подъязычную и грудино-щитовидную мышцы отводят внутрь. Расслаивая пальцем клетчатку по боковой и передней поверхности трахеи, проникают в верхнее средостение. При необходимости дренирования заднего средостения расслаивают околопищеводную клетчатку и обнажают пищевод, широко вскрывая околопищеводное пространство, проникают в заднее средостение (рис. 11).

Рис. 11. Шейная боковая медиастинотомия (вскрытие и дренирование гнойника)

1-щитовидная железа; 2-пищевод; 3-трахея.

Чтобы избежать повреждения листков плевры, инструмент или палец следует проводить по ходу сосудисто-нервного пучка и внутренней головки грудино-ключично-сосцевидной мышцы, по задней поверхности рукоятки грудины или вдоль пищевода. В дальнейшем операционную рану промывают антисептиками, аспирируют гной, осушают и дренируют резиновыми или хлорвиниловыми трубками, которые выводят через кожный разрез. По ходу операции следует проводить тщательный гемостаз.

Наш опыт лечения больных одонтогенным медиастинитом позволяет считать целесообразным проводить двустороннюю шейную медиастинотомию.

Недостатком боковой шейной медиастинотомии является затрудненное дренирование полости гнойника после этой операции, так как уровень средостения при горизонтальном положении больного несколько ниже уровня надключичной ямки. Рекомендация поднять ножной конец кровати больного (положение Тренделенбурга) почти не улучшает условия дренирования средостения.

Недостаточное дренирование гнойника, расположенного в средостении, связано с тем, что образующиеся при шейной медиастинотомии дренажный канал открывается в небольшую надгрудинную ямку, которая заполнена сосудисто-нервным пучком шеи и грудино-ключично-сосцевидной мышцей. Поэтому поднятие ножного конца кровати почти не улучшает отток гноя. Исходя из этого Н.А. Груздев с соавт. (1984) при проведении шейной медиастинотомии предлагают отсекать грудино-ключично-сосцевидную мышцу от грудины. При этом она сокращается в краниальном направлении, освобождая надгрудинную ямку. Кроме того, после ретракции мышцы надгрудинная и надключичная ямки соединяются в общую, располагающуюся на одном уровне с задней стенкой верхнего отдела средостения.

Неполноценное дренирование полости средостения приводит иногда к ложной картине улучшения общего состояния больного, в то время как гной продолжает бессимптомно спускаться из верхнего в нижний отдел средостения. С целью повышения эффективности дренирования полости гнойника Н.Н. Каншин с соавт. (1978) разработали метод вакуумной аспирации гнойного содержимого из средостения. Он основан на постоянном введении растворов антисептиков в средостение с одновременным выведением его через двухпросветные силиконовые трубки (рис. 12).

Рис. 12. Чресшейное дренирование заднего средостения no H.H. Каншину с соавторами.

Несмотря на хорошие результаты, этот метод не нашел пока широкого применения, так как требует специального оснащения, герметизации вокруг трубки в гнойной ране на шее, что не всегда выполнимо.

Большинство хирургов считает, что шейная медиастинотомия показана при локализации гнойно-воспалительного процесса не ниже 4-5 грудных позвонков, в противном случае она не обеспечивает условий для адекватного дренирования средостения.

При задних и тотальных медиастинитах, локализующихся ниже Т5, необходимо проводить медиастинотомию парастеральным доступом по Маделунгу. Возможна задняя внеплевральная медиастичотомия по И.И. Насилову или нижняя трансабдоминальная медиастинотомия по Савиных. При сочетании гнойного медиастинита и гнойного плеврита применяют чресплевральный доступ. Эти операции являются прерогативой торакальных хирургов. Мы считаем при одонтогенных медиастинитах предпочтительными методы шейной медиастинотомии, поскольку они обеспечивают ревизию и дренирование клетчаточных пространств шеи, которые всегда в этих случаях вовлечены в воспалительный процесс. Трасторокальная медиастинотомия ведет к инфицированию плевральной полости, так как без вскрытия плевры ее выполнить очень трудно. Внеплевральная медиастинотомия по И.И. Насилову очень травматична, а трансабдоминальная медиастинотомия технически сложна и приведет к инфицированию брюшной полости.