Psychosomatik

.pdfлекции, доклада), без 5 мин 12.— Страх ожидания, давление времени, постоянC ный страх не успеть, необязательность, стресс, тревога.

Поведение: не назначать деловых свиданий без календаря деловых встреч; комуCлибо честно сказать, что нет времени, часто лучше, чем заставлять его ждать. Если ктоCто опаздывает, это всеCтаки лучше, чем вообще не прийти. Девиз: ХороC шо, что ты всеCтаки пришел.

Терапия продолжалась в течение 26 сеансов.

Приложение: опросник к инфаркту миокарда.

См. ч.II, гл.17.

17.Кардиофобия и функциональные нарушения серL дечного ритма

Способность реагировать на тревоги и конфликты всем сердцем, принимая все близко к сердцу (стремление к близости и защищенности)

Определение

Кардиофобией называют приступообразно возникающие состояния замираC ния сердца и страха смерти, связанные с множеством различных жалоб со стороC ны сердца, хотя органической патологии выявить при этом не удается. При функC циональных нарушениях сердечного ритма без органических причин возникают изменения частоты сердечных сокращений, их ритмичности. Синонимичными названиями для сердечного невроза являются по Nutz'inger (1987): синдром д’АкоC сты; «soldiers heart», «irritable heart», «effort syndrome», функциональный карC диоваскулярный синдром, нейроциркуляторная астения или дистония, сердечная ипохондрия, кардиофобия, фобическая или ипохондрическая форма сердечного невроза или фобического невроза.

Симптоматика

В отличие от органических заболеваний сердца при кардиофобии больные жалуются на множество, как правило, детально и красочно описываемых симптоC мов: сильное сердцебиение, замирание сердца, экстрасистолы, ощущение сдавлеC ния или сжимания в области сердца, колющие, сверлящие боли, не связанные с нагрузкой, нехватка воздуха, повышение артериального давления, потливость, тошнота, ощущение беспомощности, дрожь во всем теле, сильное волнение, слаC бость. Основной же симптом — страх умереть от сердечной недостаточности. ОбычC но симптоматика возникает приступообразно. Приступ может длиться до двух чаC сов, он прекращается обычно, когда приходит врач или появляется возможность оказания больному какой бы то ни было медицинской помощи. Типично хроничеC ское течение с формированием ипохондрических и фобических черт. Больной убежC ден в том, что страдает тяжелым заболеванием сердца. Он не может находиться один, все время прислушивается к ритму своего сердца. Ему постоянно нужен поблизости врач, цепляется за родственников и близких, ему постоянно нужен поблизости врач. По оценкам специалистов, больные с функциональными серC дечноCсосудистыми нарушениями составляют около 35 % всех пациентов с жалоC бами на сердце.

262

Транскультурный аспект и эпидемиология

●Около 2—5% американского и западногерманского населения, по мнению Roth и Luton (1943) страдают кардиофобией.

●Заболевание возникает преимущественно в возрасте 20 — 45 лет. Пик заC болеваемости приходится на 35 лет. При своих исследованиях Richter и Beckmann (1973) обнаружили, что 84 % больных кардиофобией находятC ся в возрасте от 20 до 45 лет, доля лиц старше 45 лет составляет 13 %. СреC ди людей старше 65 лет кардиофобия почти не встречается.

●В половой структуре больных кардиофобией, по всей видимости ,сейчас происходят изменения. До 60Cх годов среди больных преобладали женщиC ны, в последнее время отмечается явный перевес больных мужчин.

Обзор литературы

Фрейд относил кардиофобию к общему понятию фобического невроза, приC чем особенно подчеркивал страх как характерный симптом этого заболевания. Braeutigarn и Christian (1973) также усматривали между сердцем и страхом непоC средственные взаимопреходящие отношения. Gores (1981) считает страх смерти центральным моментом всей клинической картины болезни. Содержанием страха все указанные выше авторы считают страх разлуки, потери близкого человека, страх перед одиночеством, страх перед смертью. Многие авторы приводят расскаC зы больных о предшествовавшей первому приступу кардиофобии разлуке и переC живаниях в связи с ней (вследствие переезда, болезни, смерти и т.д.). МногочисC ленные исследования позволили Richter и Beckmann (1973) выделить два типа больC ных кардиофобией. При типе А, который составляет большая часть больных, очеC видна симбиотическая зависимость. Больной инфантильным образом замыкается на своем партнере. Его жизненные сферы суживаются, он склонен к самонаблюдеC нию, стараясь уберечь себя от неприятностей. Сильно выражены депрессивные симптомы. Больные типа Б, напротив, защищаются от зависимости. СверхкомпенC сацией в форме физической активности и деятельности они пытаются бороться со своей слабостью. Страхи и конфликты скрываются (учтивость).

Пословицы и народная мудрость

У него мягкое сердце; быть мягкосердечным; принимать близко к сердцу; душа уходит в пятки; скрепя сердце; иметь чтоCто на сердце (не решаться высказать чтоC либо); похитить чьеCто сердце (сердцеед); привязан всем сердцем; быть не в силах чтоCлибо сделать; у него замерло сердце; ощущать сердцебиение; говорить откроC венно, от самого сердца; у меня камень упал с сердца; настойчиво советовать, реC комендовать чтоCлибо от всего сердца; собраться с духом.

263

Притча: «Нужное слово»

См. ч.1, гл. З

Аспекты самопомощи: развитие кардиофобии и функциональных нарушений ритма с точки зрения позитивной психотерапии

а) Расстройства и физиология.

Существует связь между сердцем и страхом. Посредством вегетативной нервC ной системы сердце напрямую связано с чувствами. Гормональным путем, через усиленное выделение адреналина, волнения и конфликты также могут приводить к повышению артериального давления, частоты сердечных сокращений и, таким образом, к многообразным ощущениям в области сердца. При всех сильных эмоC циях сердце также не остается в стороне: как при любви и радости, так и при гнеC ве, злости и страхе. Страх может вызвать сердцебиение, и, наоборот, изменения сердечного ритма могут вызвать страх. Образуя Circulus vitio'sus, оба процесса усиC ливают друг друга и бесконтрольно переходят в приступ. Больным воспринимаC ются только физиологические корреляты страха, т.е. соматические симптомы и концентрирующийся на них страх, а не лежащие в основе эмоции, конфликты и желания.

б) Актуальный конфликт: четыре формы переработки кон4 фликта — психосоциальная ситуация перенапряжения.

С помощью телесной симптоматики страдающий кардиофобией бессознательC но обретает уверенность в близости и внимании окружающих. Сфера тело/ ощуC щения у таких пациентов хорошо развита; она находится в центре внимания, осоC бенно то, что касается эстетики. Отмечаются каждое впечатление и малейшее неC приятное ощущение. Тело получает уход и заботу, какие ему уделялись в детстве. В стиле поведения доминируют пассивность в любых отношениях и избегание по принципу: «Кто ничего не делает, тот не делает ошибок». Часто в профессиональC ной деятельности также не возникает никакого определенного интереса. Только небольшая часть больных с кардиофобией пытается преодолеть тенденции к скоC ванности в сфере «Деятельность» посредством форсированных стремлений к независимости, что часто стоит очень многих усилий. Часто встречаются сложноC сти в супружеских отношениях. Таким людям с большим трудом удается найти нужную дистанцию для сосуществования близости и самостоятельности одновреC менно. Эти трудности, однако, лишь в редких случаях приводят к разводу или расC ставанию, так как страдающий кардиофобией ни при каких обстоятельствах не вынесет своего одинокого существования. ИзCза страха перед разочарованием, чеC

264

ловек чаще всего избегает контактов с другими людьми. Тем не менее, контакт с врачом очень важен. Уверенность в том, что врач находится рядом, уже сама по себе действует на больного кардиофобией успокаивающе. В сфере «Фантазии» поC стоянно пересекаются мысли о собственном организме и его функциях, о болезни и смерти. Страхи имеют тенденцию расширяться: в финале их развития стоит деC прессия: «Мир плох», «Жизнь не имеет смысла», «Зачем все это?

в) Базовый конфликт: четыре модели для подражания — усло4 вия раннего развития.

Если проследить историю развития больного с точки зрения моделей для подC ражания, то с большой регулярностью можно столкнуться с воспитанием, которое предполагало крайнюю привязанность, особенно к матери или бабушке, а самостояC тельное существование или обособление ребенок избегал как опасные. Самые близC кие люди часто представлялись как тревожно озабоченные, хотя не всегда они взаC имодействовали друг с другом, а чаще всего использовали ребенка с целью вынесеC ния своих страхов, напряжения и желаний. Они, таким образом, способствовали возникновению у ребенка амбивалентной или негативной концепции жизни. ВсеC го нового и неизвестного следовало остерегаться, экспансивные стремления ребенка подавлялись («Дома ты знаешь, что имеешь»).

В отношениях родителей друг к другу очень большая роль отводилась учасC тию, вовлеченности партнера в ситуацию. Ребенок впитывал что неучастие, незаC висимость или разлука могут вызвать страхи и чувство вины и по возможности их следует избегать. Контакты с другими людьми также рассматривались как угроза семейному единству и поэтому не поддерживались. Очень тщательно следили за соблюдением приличий и традиций. Фантазия, развитая в высшей степени, больC ше была направлена в прошлое. Представления о будущем, наоборот, были связаC ны со страхами: страх перед болезнью, разлукой, смертью, войной и другими удаC рами судьбы. Так ребенку с намерением уберечь его от опасностей и горя, часто прививалась односторонняя жизненная позиция.

г) Актуальные и базовые концепции: внутренняя динамика конфликта

Мы смогли установить, что в анамнезе больных с функциональными нарушеC ниями сердечного ритма, наряду с непосредственно влияющими соматическими факторами важны и определенные психосоциальные условия. При этом особую роль играют установки, ожидания, стиль поведения и проистекающие из этого психосоциальные конфликты. Как подтверждают врачиCпрактики, жалобы на сердце как следствие конфронтации на работе или проблем в воспитании, предъC являются довольно часто. Обычно эти факторы называют «стрессом». Наша гипоC теза такова: наряду с общими, неспецифическими стрессорами существуют спеC

265

цифические, вызывающие перенапряжение ситуации. Они зависят от усвоенных в процессе воспитания психосоциальных норм, которые в качестве установок, ожиданий и стиля поведения тесно связаны с эмоциональной жизнью. Подобные (без связи с соматическими симптомами) «специфические стрессоры» следует рассматривать как существенные экстракардиальные причины нарушения сердечC ного ритма. При одном исследовании, в котором изучались индуцированные при похожих условиях ситуации, связанные с пунктуальностью и аккуратностью, выявились отчетливые тенденции, подтверждающие нашу гипотезу. Реактивность сердца в случае страха или эмоционального напряжения известна уже давно.

Практические дополнения к аспекту самопомощи в конце этой главы.

Терапевтический аспект: пятиступенчатый процесс позитивной психотерапии при кардиофобии и функциональных нарушениях сердечного ритма

Ступень 1: наблюдение/ дистанцирование

Описание случая: «Мнимый больной?»

Меня вызвал на консультацию руководитель специальной кардиологической клиники. Речь шла о психотерапевтической беседе с больным, который считался особо тяжелым. Уже около 10 лет пациент перекочевывал из одной клиники в друC гую, от одного врача к другому, чтобы исключить тяжелые органические заболеC вания сердца. Уже был предпринят целый ряд операций и серьезных диагностичеC ских вмешательств. Больной к тому времени успел уже заплатить за все эти проC цедуры 700 000 немецких марок из своего кармана. Всюду его сопровождала жена, которая, поCматерински, заботилась о нем. Теперь больному предстояло исследоC вание при помощи специального сердечного катетера, которое должно было исC ключить у него наличие ишемической болезни сердца. Руководитель клиники, который был школьным товарищем пациента и поэтому особенно заботился о нем, посчитал это мероприятие ненужным, так как и история болезни, и симптоматиC ка, и состояние больного не давали никаких оснований для диагноза ишемичесC кой болезни сердца. Единственное, что указывало на возможность склеротических процессов, так это избыточная масса тела и малоподвижный образ жизни. ПроC грамма лечения была направлена на похудание пациента и устранение этого факC тора риска. Это в общих чертах та информация, которую я получил от лечащего врача. Поскольку он предполагал психосоматический компонент в течение болезC ни, то счел необходимым привлечение психотерапевта, изъявив желание тоже присутствовать при нашей беседе. Наш разговор продолжался от 20.00 до 23 ч. Пациент полулежал на нескольких подушках в своей постели. Особенно бросался в глаза его огромный живот, который он явно хотел продемонстрировать всем.

266

Вокруг кровати стояли портфели с конспектами и специальной медицинской лиC тературой. Жена стояла в ногах постели больного. Мы поприветствовали друг друC га и сели. При этой беседе присутствовало четыре человека: больной, его жена, лечащий врач и я.

Врач представил меня как психотерапевта и специалиста в области психосоматической медицины. Хотя пациент дал согласие на мое посещение, теперь он словно выпустил все иглы. Он знал, чего я хотел и это уже пытались сделать многие до меня. Его болезнь, по его мнению была чисто органической и лечить ее следовало соответствующим образом. ТактиC ка больного была проста: если бы он смог убедить своих врачей, что даже психотерапевт не может помочь в его случае, то нет больше никаких оснований откладывать диагностичесC кие процедуры по причине психосоматического характера болезни.

Я включился в игру пациента и объяснил ему, как я понимаю психосоматику, что состояние может также обусловливать соматическое заболевание и что помимо самого заC болевания, важную роль могут играть другие факторы. Наша работа должна заключаться в том, чтобы затронуть оба фактора и соматический, и душевный. Здесь я обсудил с пациC ентом его страх, что его болезнь в случае названия ее психосоматической потеряет свой преC стиж. Он согласился с моим подходом к психосоматике.

Сначала я кратко изложил свой метод работы и сказал, что хочу побольше узнать о нем и его жалобах. Затем мы вместе попытались выяснить какую практическую пользу могла бы принести нам наша совместная работа. Я привел больному одну восточную погоC ворку:

«Если ты дашь комуCнибудь рыбу, он сможет кормиться ею один день; если ты научишь его ловить рыбу, он будет сыт всю жизнь».

Затем я спросил его: «Хотите Вы рыбу или научиться ее ловить?» «Научиться ловить ее», — ответил он и засмеялся.

Тогда он начал рассказывать свою полную впечатлений историю болезни. Его мучили боли в животе. Иногда они возникали слева внизу живота, иногда справа, но особенно часC то — в правом подреберье. Это было связано с тошнотой, изжогой и нарушением кровообраC щения.

Впоследнее время его беспокоили боли в области лопаток, иррадиирующие в руки. Он опасается, что это связано с сердцем. У него также бывают боли в воротниковой зоне, которые он с трудом выдерживает. Он воспользовался случаем рассказать о том, что ему уже пришлось пережить изCза медицины, какие операции и обследования ему уже были сделаны (...).

Вэтой связи я поинтересовался важнейшими событиями жизни: больному было 50 лет, имея старшую сестру состоял в бездетном браке, по профессии продавец. Его мать умерC ла в 1973 г., отец — в 1974 г. Предъявляемые и поныне жалобы, впервые появились в 1970

г.после операции по удалению желчного пузыря вследствие камнеобразования.

«У Вас чтоCто не в сердце, а на сердце. Я считаю, что это просто замечательно как Вы заботитесь о своем здоровье. Наверняка Вам многое пришлось пережить в последнее время, как в пословице «Капля камень точит!» Больной теперь уже заметно заинтересовавшись, ответил: «Еще бы! Если бы Вы знали, сколько всего случилось и постоянно со мной случаC ется!»

267

Ступень 2: инвентаризация

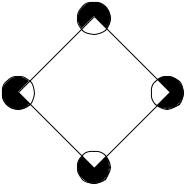

Я как бы невзначай перевел разговор на другую тему: «Как Вы вероятно знаC ете, я родился в Иране и учился в Германии. При этом я интересовался тем, какиC ми способами перерабатывают свои проблемы и трудности представители различC ных культур». Я показал ему модель четырех сфер переработки конфликтов (рис.23), коротко пояснил ее и спросил: «Как Вы решаете свои проблемы?» Он укаC зал пальцем на сферы тела и фантазий, сказав: «Так».

тело/ощущения

фантазии/ |

деятельность/ |

будущее |

профессия |

контакты

Рис. 23. Четыре сферы переработки конфликтов.

Яобратился к его жене и попросил представить ее сферы переработки конфликтов. Она выбрала сферы контактов и фантазии и пояснила: «Я очень ценю общение, в том числе общеC ние с моим мужем. Мы с ним целыми днями вместе, все что я делаю, я обсуждаю с ним. С другими людьми я общаюсь немного раньше, когда мы еще оба работали, было так же.

Мой муж по вечерам был таким усталым, что я не могла доставлять ему такое беспоC койство, как посещение гостей». О сфере фантазий она ничего не сказала, но своей улыбC кой и смущенным взглядом в сторону дала понять, что эта сфера ей хорошо знакома.

В разговор вступил ее муж и стал рассказывать о том, как много он раньше был занят на работе, а теперь изCза болезни не в состоянии работать. Однако он еще не совсем отошел от дел и ведет деловую переписку прямо с больничной койки. Кроме того, он теперь стал много читать. Он указал на окружавшую его медицинскую литературу.

Яподвел итог обсуждению четырех форм переработки конфликтов: «Вы хорошо разC вили сферы фантазий и тела. Со своей женой Вы совпадаете прежде всего в сфере фантазий. Две другие сферы, по всей видимости не очень много значат для Вас». Пациент ответил мне: «Как я могу чтоCто сделать, если я болен».

Япродолжил: «Все свои силы, энергию и усердие Вы направляете на свой организм. Даже то общение с людьми, которое у Вас есть тоже служит Вашему телу: Ваша жена, котоC рая ухаживает за Вами, врачи, персонал больницы и т.д. Ваша жена, как Вы сами выразиC лись еще более укрепила Вашу концепцию». Все присутствующие дали мне понять, что согласны с таким подходом.

268

С этого момента я начал работать над выяснением базового конфликта. «Каким был девиз Вашей семьи? ЧтоCто вроде: «Что подано на стол, то должно быть съедено!», «Если ты чтоCто можешь, тогда ты из себя коеCчто представляешь!» или «Что скажут люди?» Он не назвал никакой концепции, но указал на сферу достижение/деятельность и сказал: «Это было важным. Моя мать прежде всего ценила именно это. Плохих оценок у меня не бываC ло. На работе я достигал всего, чего хотел. Раньше я был на очень хорошей должности. С тех пор, как я заболел многое изменилось. Я стал самостоятельным финансовым маклеC ром». Здесь обнаружилась взаимосвязь с выгодой от болезни. В лице своих врачей пациент собрал вокруг себя потенциальных клиентов, которым он мог предложить недвижимость или долевое участие. Так он из несчастья сделал добродетель, которая до сих пор сводила на нет все терапевтические усилия. Наконец, его заболевание приобрело смысл, даже неC смотря на то, что приносило страдания. Обнаружились также признаки вторичной выгоды от болезни: своими симптомами и деньгами он обязал многих людей заботиться о нем и подчинил их своим невзгодам. Когда я спросил его о любимых авторах, он сразу же назвал Шопенгауэра и Ницше: «Жизнь бессмысленна, а бессмысленное вечно». Эти слова означаC ли, что жизнь — это только страдания, что больной последовательно с пугающей наC стойчивостью показывает на своем примере. Ничего более жизнеутверждающего он не мог вспомнить, так как читал только подобные нигилистические книги, поскольку они казаC лись ему самыми честными и подлинными.

Его жена и врач внимательно слушали нас. Я продолжал работу с больным используя его доверие и открытость в лечебных целях. Теперь мы вплотную подоC шли к обсуждению эмоционально значимых отношений с его родителями, сестрой, отношений между родителями, отношений с другими людьми и наконец, его взгляC дов на религию и мировоззренческие вопросы.

Он с большой любовью относился к своей матери. Отец часто бывал в служебных поC ездках и вел себя нередко, как деспот. Отец часто запирал его в туалете. ИзCза любой мелоC чи отец ругался и кричал. В то время как сестра его была любимицей отца, у него лучше сложились взаимоотношения с матерью. Она была очень терпелива и внимательна с ним. Смерть его родителей, одного за другим, была для него шоком. Он был в больнице и когда умирал отец, и когда умирала мать и не мог прийти на похороны. Но в разговоре он неодноC кратно говорил, что очень сожалеет об этом. Ему было больно видеть, как несправедливо семейные тираны обходились с его матерью. Между родственниками матери и его отцом часто возникали противоречия и он как бы всегда находился между двух огней, так как дядя поддерживал его материально, а отец всегда искал солидарности с ним.

Матери всегда нравилось приглашать гостей, однако отец хотел тишины и покоя и мать всегда уступала ему, это было ее стилем поведения во всем. Вероятно, это и было приC чиной того, что она ни с кем не спорила и не конфликтовала. Раньше он позитивно относилC ся к религии, но сегодня он стал нигилистом, в то время как его жена стала интересоваться этими вопросами. «Когда так долго болеешь и видишь столько несправедливости в мире, то теряешь всякую веру».

Казалось, что больной воплотил в себе несколько близких людей из своего детства: уступчивая, заботливая мать, которая постоянно читала в медицинских книгах о том, что болезнь сына – это чтоCто нехорошее; строгий отец, который

269

считает религию бессмыслицей и развенчивает несправедливости этого мира; предC приимчивый дядя, способности которого отвечали его же деятельности и усердию. Все они заботились о нем, который благодаря своей болезни стал центром всего происходящего. Наряду с этим обществом у него была жена, которая была преC красным портретом его матери, и все врачебное собрание вокруг него чемCто напоC минало хорошего отца, который заботился о нем, но к которому, однако, доверие не столь велико, чтобы полностью на него положиться.

Здесь мы обратились к дифференциальноCаналитическому опроснику (ДАО), в котором было выяснено соотношение актуальных способностей супругов. Были обнаружены следующие конфликтные сферы:

Аккуратность: «Моя жена уделяет порядку значительно больше внимания, чем я. Как часто я искал и не находил свои вещи, так как моя жена все убирала на место...» Его жена возразила, что дома все же следует поддерживать порядок.

Пунктуальность: «Это больше относится ко мне. Мой муж всегда считает, что изCза 10 мин ожидания ничего не случится. Я научилась у своей матери, как важна пунктуальC ность. Как часто она сердилась, если я опаздывала к обеду всего на 3 мин!». «У нас важен был только завтрак,— рассказывал супруг, — на нем вся семья должна была быть в сборе. А в других моментах C каждый был сам по себе».

Учтивость/прямота: «Мой муж намного откровеннее, чем я и это часто мне неприC ятно. Я очень много сдерживаюсь, однако взрываюсь тогда, когда чаша терпения переполC няется». «Я сразу говорю, если мне чтоCто не нравится»,— прокомментировал ее муж.

Трудолюбие /деятельность: «ИзCза болезни мужа я оставила свою профессию, хотя хотела бы снова начать работать, поскольку ему стало лучше». Показалось, что мужу это было не очень приятно слышать. Он поспешил объяснить, что на своей новой работе он стал зарабатывать значительно больше.

Справедливость: «Иногда я чувствую себя обманутым. Врачи всегда говорили, что после той или иной операции я буду абсолютно здоров. Но это ведь не так! Я все еще болен». «Когда мой муж не получает того, что ему причитается, он не оставляет камня на камне»,— добавляет супруга.

Контакты: «ИзCза работы мы оба не можем часто проводить время с гостями. Когда муж возвращается домой с работы, ему нужно отдохнуть. Как же я могу когоCто приглаC сить?»

Сексуальность: Около года между ними ни разу не было половой близости, о чем по всей видимости, никто из них не сожалел.

Речь шла о кардиофобии с преимущественно психической симптоматикой при преобладающей агрессивноCнавязчивой невротической структуре.

270