- •Фотограмметрия Введение

- •Теория одиночного снимка Снимок как центральная проекция местности.

- •Некоторые свойства центральной проекции

- •Теория одиночного снимка

- •1.6 Построение и уравнивание маршрутной и блочной фототриангуляции по методу связок

- •1.7 Построение и уравнивание маршрутной и блочной сети фототриангуляции по методу связок с самокалибровкой

- •Цифровое трансформирование снимков

- •1.1. Назначение и области применения цифрового трансформирования снимков

- •1.2. Наблюдение и измерение цифровых изображений

- •1.3. Внутреннее ориентирование снимка в системе координат цифрового изображения

- •1.4. Создание цифрового ортофототрансформированного снимка

- •1.5. Создание цифровых фотопланов

- •1.6 Оценка точности цифровых трансформированных фотоснимков и фотопланов

- •Теория стереопары снимков

- •1. Методы наблюдения и измерения стереопар снимков

- •1.1. Основы монокулярного и бинокулярного зрения

- •1.1.2 Стереоскопическое наблюдение снимков

- •1.3 Способы измерения стереопар снимков

- •1.2 Способы наблюдения и измерения стереопар цифровых снимков.

- •1.3 Автоматизированные методы измерения точек на стереопаре цифровых снимков

- •1.3.1 Площадные методы отождествления одноименных точек

- •1.3.2 Методы основанные на выделении элементов изображения

- •1.3.3 Методы, использующие связи между элементами изображения

- •1.7 Формулы связи координат точек местности и их изображений на стереопаре снимков (прямая фотограмметрическая засечка).

- •1.8 Формулы связи координат точек местности и координат их изображений на стереопаре снимков идеального случая съемки.

- •1.9 Определение координат точек местности по стереопаре снимков методом двойной обратной фотограмметрической засечки.

- •1.10 Условие, уравнения и элементы взаимного ориентирования снимков.

- •1.11 Определение элементов взаимного ориентирования.

- •1.12 Построение фотограмметрической модели.

- •1.13 Внешнее ориентирование модели. Элементы внешнего ориентирования модели.

- •А - точка объекта

- •1.14 Определение элементов внешнего ориентирования модели по опорным точкам.

- •1.15 Определение элементов внешнего ориентирования снимков стереопары.

- •Пространственная фототриангуляция

- •1.1. Назначение и классификация методов пространственной аналитической фототриангуляции

- •1.2. Маршрутная фототриангуляция методом продолжения

- •1.2.1. Построение фотограмметрических моделей

- •1.2.2. Построение модели маршрута

- •1.2.3. Внешнее ориентирование модели маршрута

- •Устранение систематических искажений маршрутной сети по опорным точкам

- •1.3. Блочная фототриангуляция по методу независимых маршрутов

- •1.4. Построение и уравнивание маршрутной и блочной фототриангуляции по методу независимых моделей

- •1. Классификация съемочных систем дистанционного зондирования

- •2 Системы координат сканерных съемочных систем и полученных ими изображений

- •3 Восстановление проектирующих лучей в системе координат сканера

- •4 Связь координат точек местности и их изображений на сканерных снимках

- •5 Методы получения стереопар сканерных снимков

- •6 Особенности фотограмметрической обработки изображений, полученных радиолокационными системами бокового обзора (рлс бо)

- •7 Определение координат точек объекта по радиолокационным изображениям

- •8 Определение координат точек местности по стереопаре радиолокационной съемки

5 Методы получения стереопар сканерных снимков

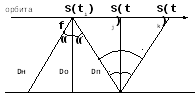

Два метода: со смежных орбит и с одной орбиты (в аэросъемке маршрут эквивалентен орбите).

Смежные орбиты:

Рис.4

Недостаток: нельзя точно выбрать базис, одну и ту же территорию снимают в разное время (различные освещенность, тени и т.д.);

Одна орбита :

Одна камера наклоняется сначала на угол α1 а затем – на угол α2

Рис.5

Задавая различные углы наклона камеры можно выбрать длину базиса.

3) Одна орбита Три камеры с наклоном оптических осей относительно друг друга на угол α. При этом одна камера смотрит в надир

Рис.6

В результате имеем 3 стереопары.

У каждой камеры должно быть свое фокусное расстояние с тем, чтобы масштабы изображений были одинаковыми.

![]() (3)

(3)

очевидно, что ,

![]() ,

тогда для сохранения масштаба должно

быть

,

тогда для сохранения масштаба должно

быть ![]()

Аналогично

для камеры которая направлена вперед

![]()

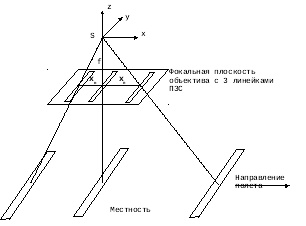

4) Одна камера с тремя линейками

Для получения стереоскопических сканерных изображений в фокальной плоскости объектива сканерной съемочной системы располагают не одну а 3 или более линейки ПЗС, формирующих изображение одного и того же участка местности под разными углами (рис.7).

Рис.7 Схема одновременного сканирования с помощью 3 линеек ПЗС

xн xп являются постоянными величинами для камеры и определяются в результате ее калибровки.

6 Особенности фотограмметрической обработки изображений, полученных радиолокационными системами бокового обзора (рлс бо)

На рис.12 показан принцип радиолокационной съемки. Короткий импульс от передатчика, расположенного на носителе (самолете или спутнике), излучается в вертикальной плоскости с помощью направленной антенны. При достижении поверхности земли волна отражается. Часть отраженной энергии возвращается к приемнику, установленному на том же месте, что и передатчик. Принятая энергия квантуется. В результате получаются сигналы, пропорциональные принятой в данный момент энергии, зависящей от отражающей способности определенного участка местности. Одновременно измеряются наклонные дальности от передатчика до каждого из элементарных участков местности. Эти элементарные участки местности определяют разрешение съемочной системы. Таким образом, плотность пикселя радиолокационного изображения зависит от интенсивности отраженного радиосигнала от соответствующей точки объекта, а положение пикселя вдоль строки пропорционально наклонной дальности до данной точки. Строки изображения формируются за счет движения носителя.

Если расстояния до точек объекта равны между собой ( D1 и D2 на рис. 13), то эти разные точки объекта изобразятся в одной точке на снимке. Диапазон измеряемых расстояний и соответственно полоса обзора определяются параметрами съемочной системы и лежат в пределах Do и Dк начальной и конечной измеряемых дальностей.

Чтобы увеличить захват местности (полосу обзора), нужно увеличить время от начала посыла импульса до их приема.

Рис.12

Рис.13

Рис.14

Система координат радиолокационного изображения задается следующим образом. Ось yc совпадает с одной из строк изображения. Начало системы координат о совпадает с точкой соответствующей начальной дальности Do, которая фиксируется в момент съемки. Ось xc дополняет систему до правой.

Таким образом, измерив координату yc любой точки изображения можно узнать наклонную дальность до этой точки.

![]() (21)

(21)

где k – масштабный коэффициент, который определяется в результате калибровки системы.

Система координат самой радиолокационной системы задается следующим образом (рис.15).

Рис.15

Начало системы координат совпадает с точкой излучения радиоимпульса. Оси y,z лежат в плоскости излучения импульсов. Ось x дополняет систему до правой.

Плоскость излучения радиоимпульсов может быть произвольно ориентирована в пространстве

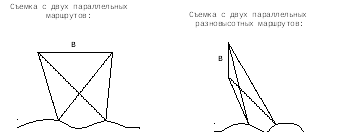

Радиолокационные снимки могут быть получены двумя способами, показанными на рис.16:

Рис.16