- •История электроэнергетики Конспект лекций

- •Предисловие

- •Лекция 1. Назначение курса «История электроэнергетики»

- •Лекция 2. Электрическая цепь. Схема замещения

- •Лекция 3. Электрический ток. Электрическое поле

- •Лекция 4. Эдс источника электрической энергии. Напряжение

- •Постоянные и мгновенные значения тока, напряжения и эдс

- •Лекция 5. Идеализированные элементы электрической цепи

- •Лекция 6. Направление эдс, тока, напряжения. Второй закон Кирхгофа.Электрические цепи переменного тока. Характеристики переменного тока

- •Второй закон Кирхгофа

- •Электрические цепи переменного тока. Характеристики переменного тока

- •Метод векторных диаграмм

- •Лекция 7. Действующее значение переменного тока. Связь между током и напряжением в элементах электрической цепи тока

- •А в

- •Индуктивность

- •Емкость

- •Лекция 8. Закон Ома для цепи переменного тока. Активное, реактивное и полное сопротивления

- •Лекция 9. Мощность цепи переменного тока

- •Лекция 10. Трехфазные электрические цепи

- •Лекция 11. Принцип действия синхронного генератора Принцип действия синхронного генератора

- •Соединение фаз по схеме «звезда»

- •Связь линейного напряжения с фазным

- •Связь линейного и фазного тока

- •Соединение фаз синхронного генератора и нагрузки по схеме «треугольник»

- •Мощность в трехфазных цепях переменного тока

- •Лекция 12. Трансформаторы Конструктивная схема простейшего трансформатора

- •Принцип действия трансформатора

- •Коэффициент трансформации трансформатора

- •Саморегулирование магнитного потока трансформатором

- •Трехфазные силовые трансформаторы

- •Потери активной мощности трансформатора

- •Энергетическая диаграмма трансформатора

- •Кпд трансформатора

- •Зависимость коэффициента полезного действия от нагрузки

- •Лекция 13. Электрические машины

- •Основные понятия и определения

- •Лекция 14. Устройство машин переменного тока

- •Электрические машины переменного тока

- •Конструктивное исполнение электрических машин переменного тока

- •Роторы асинхронных машин

- •Лекция 15. Принцип действия асинхронного двигателя

- •Однофазный асинхронный двигатель

- •Преимущества и недостатки трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором

- •Лекция 16. Электрические машины постоянного тока

- •Принцип действия генератора постоянного тока

- •1) Индуктор; 2) пазы; 3) обмотка; 4) якорь; 5) корпус (статор). Электрическая схема двигателя постоянного тока независимого возбуждения

- •Принцип действия простейшего двигателя постоянного тока

- •1) Ток якоря Iя; 2) эдс якоря Ея; 3) обмотка возбуждения;

- •Эдс обмотки якоря

- •Лекция 18. Эдс обмотки якоря

- •Электромагнитный момент, развиваемый в двигателе постоянного тока

- •Назначение пускового сопротивления в схеме двигателе постоянного тока независимого возбуждения

- •Лекция 19. Основные уравнения дпт независимого возбуждения Регулирование скорости двигателя постоянного тока

- •Якорный способ

- •Полюсное регулирование

- •Реостатное регулирование

- •Основные конструктивные узлы и схема включения трансформатора тока

- •Особенности эксплуатации трансформаторов тока

- •Измерительные трансформаторы напряжения

- •Условные и графические обозначения трансформатора напряжения

- •Лекция 21. Системы электроснабжения. Определения, терминология.

- •Принцип построения систем электроснабжения

- •Лекция 22. Основные этапы проектирования систем электроснабжения

- •Лекция 24. Основные мероприятия и принципы энергосбережения

- •Основные положения (принципы), обеспечивающие успех при энергосбережении

- •Лекция 25. Уравнение Максвелла. Вихревое электрическое поле.

- •Ток смещения

- •Особенности тока смещения

- •Лекция 26. Закон изменения напряжения на обкладках конденсатора

- •Напряженность электрического поля внутри конденсатора

- •Лекция 27. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля

- •Лекция 28. Компенсация реактивной мощности

- •Содержание

- •«История электроэнергетики»

- •«История электроэнергетики» для студентов специальности 140211 – Электроснабжение

- •3. Рекомендации для сдачи зачета и экзамена

- •Рекомендуется для удобства работы распечатать этот материал Для подготовки к сдаче экзамена и зачета необходимо:

- •3.2 Рекомендации для сдачи зачета и экзамена

- •Теоретическая работа

- •Практическая работа

- •Задания по дисциплине

- •Практическая работа (обязательная) (3,6 балла)

- •2 Неделя рубежного контроля 23-28 ноября: Практическая работа (дополнительная) (2,4 балла)

- •Теоретическая работа (14,4-24 балла)

- •Практическая работа (обязательная) (3,6 балла)

- •3 Неделя рубежного контроля 11-16 января: Практическая работа (дополнительная) (2,4 балла)

- •Теоретическая работа (19,2-32 балла)

- •Практическая работа (обязательная) (4,8 балла)

- •Теоретическая работа (4,8-8 балла)

- •Практическая работа (обязательная) (3,6 балла)

- •2 Неделя рубежного контроля 26 апреля-01 мая: Практическая работа (дополнительная) (2,4 балла)

- •Теоретическая работа (14,4-24 балла)

- •Практическая работа (обязательная) (3,6 балла)

- •3 Неделя рубежного контроля 07-12 июня: Практическая работа (дополнительная) (2,4 балла)

- •Теоретическая работа (19,2-32 балла)

- •Практическая работа (обязательная) (4,8 балла)

- •Теоретическая работа (4,8-8 балла)

- •14-19 Июня Ликвидационная неделя

- •3.3 Контрольные вопросы и ответы на контрольные вопросы

- •3.4 Экзаменационные билеты

- •4. Содержание раздела данной дисциплины по видам учебных занятий

- •4.1 Содержание лекций

- •4.2. Самостоятельная работа студентов

- •7. Литература.

- •7.1 Основная литература для домашних занятий

- •7.2 Дополнительная литература

- •7.3 Периодическая литература для домашних занятий

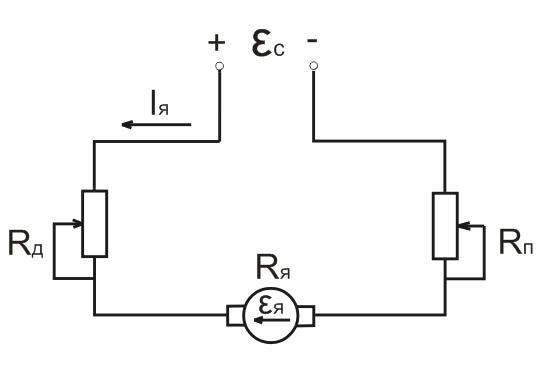

1) Индуктор; 2) пазы; 3) обмотка; 4) якорь; 5) корпус (статор). Электрическая схема двигателя постоянного тока независимого возбуждения

|

Рис. 16.2. Электрическая схема цепи якоря |

Рис. 16.3. Электрическая схема обмотки возбуждения |

εс – ЭДС сети;

Rд – добавочные сопротивления в цепи якоря;

Rя – сопротивление якоря;

Rп – пусковое сопротивление;

εя – ЭДС, возникающая в обмотке якоря (противо ЭДС);

εв – ЭДС (напряжение) цепи возбуждения;

Ов – обмотка возбуждения;

Rр – регулировочное сопротивление.

Обмотка якоря и обмотка возбуждения электрически между собой не связаны, то есть обмотка возбуждения имеет независимый от обмотки якоря источник питания ( отсюда название «с независимым возбуждением»).

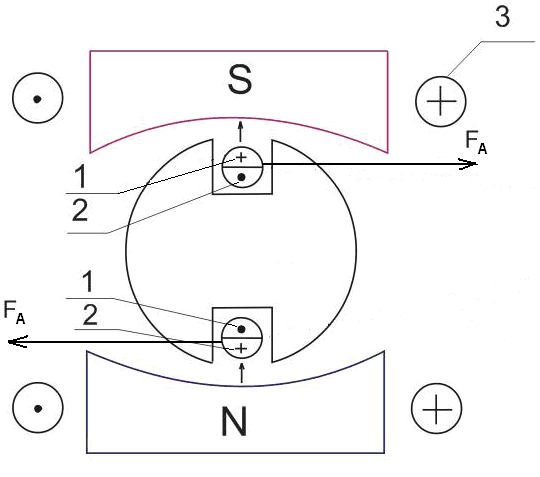

Принцип действия простейшего двигателя постоянного тока

Рис. 16.4. Простейший двигатель постоянного тока:

1) Ток якоря Iя; 2) эдс якоря Ея; 3) обмотка возбуждения;

При подключении обмотки якоря к цепи постоянного тока, в ней возникает ток якоря. По закону Ампера на проводник с током в магнитном поле индуктора будет действовать сила, направление которой определяется по правилу левой руки. За счет момента сил FА якорь начнет вращаться со скоростью ω. В проводниках якоря, движущихся в магнитном поле, по закону электромагнитной индукции наводится ЭДС, направление которой определяется по правилу правой руки.

Вывод. В обмотке якоря Iя(1) и Ея(2) направлены в противоположные стороны, поэтому Ея называется противоЭДС (рис. 16.4).

Эдс обмотки якоря

Представим, что в постоянном магнитном поле (то есть В = const), перпендикулярно полю со скоростью V движется проводник длиной lпр. Найдем ЭДС проводника, которая наводится в этом поле (рис. 16.5).

Рис. 16.5. Проводник в постоянном магнитном поле

Через время dt проводник, пройдя расстояние dx, займет положение А'B'.

![]() –закон

Фарадея; (16.1)

–закон

Фарадея; (16.1)

![]() ,

(16.2)

,

(16.2)

где

![]() – нормаль к поверхности, через которую

проходит магнитный поток;

– нормаль к поверхности, через которую

проходит магнитный поток;

S – площадь, которую пересекает проводник при движении.

Из

рис. (16.5) следует:

![]() ,

поэтому для Епр

можем

записать:

,

поэтому для Епр

можем

записать:

![]() ; (16.3)

; (16.3)

![]() ; (16.4)

; (16.4)

![]() ; (16.5)

; (16.5)

![]() ; (16.6)

; (16.6)

где

![]() - активная длина проводника (та часть,

которая находится в магнитном поле).

- активная длина проводника (та часть,

которая находится в магнитном поле).

В реальной электрической машине имеется не один проводник в обмотках якоря, а N проводников, которые в общем случае соединяются последовательно и параллельно. Проводники эквивалентны друг другу, поэтому в каждом будет наводиться одна и та же ЭДС.

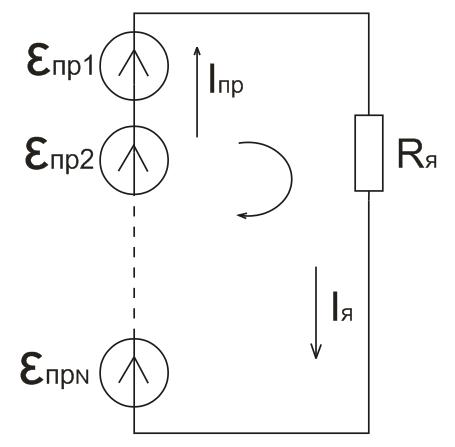

Схема замещения при последовательном соединении проводников обмотки якоря изображена на рис. 16.6.

Рис. 16.6. Схема замещения

IЯ = IПР.

По второму закону Кирхгофа:

Епр1+ Епр2 +…+ Епрn = Rя·Iя; (16.7)

N·Eпр = Rя·Iя = Eя; (16.8)

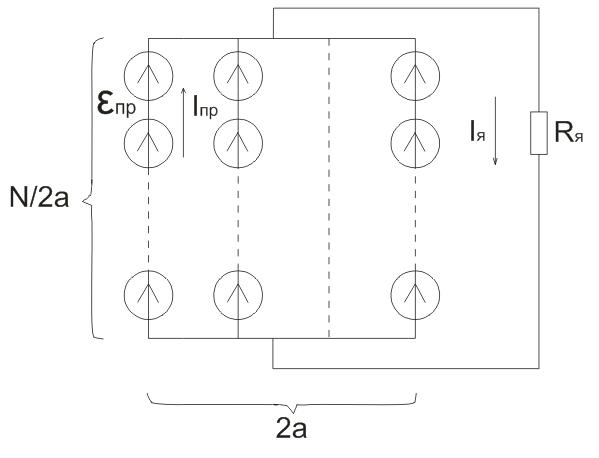

Для уменьшения тока в отдельных проводниках обмотки якоря, а главным образом для удобства изготовления обмотки якоря, эту обмотку часто выполняют в виде параллельных ветвей (рис. 16.7).

Рис. 16.7. Обмотка якоря

Введем величину а – число пар параллельных ветвей, 2а – число параллельных ветвей.

2а·х = N, (16.9)

где х – число проводников в одной параллельной ветви:

![]() . (16.10)

. (16.10)

Тогда Iя = Iпр·2a; (16.11)

![]() ; (16.12)

; (16.12)

![]() , (16.13)

, (16.13)

где

![]() , (16.14)

, (16.14)

(Dя – диаметр якоря).