- •1 Вопрос. Физико-химические свойства.

- •2 Вопрос

- •Цветные реакции на белки.

- •3 Вопрос. Белки, их биологическая роль:

- •4 Вопрос Совместные представления о пространственной структуре белков.

- •5 Вопрос. Общая характеристика сложных белков: нуклеотиды, хромопротеиды, фосфопротеиды, гликопротеиды, липопротеиды.

- •6 Вопрос Расщепление аминокислот в печени.

- •7 Вопрос Хромопротеиды и их физиологическая функция.

- •8 Вопрос Обмен белков.

- •Переваривание

- •Пять основных путей метаболизма аминокислот.

- •9 Вопрос

- •10 Вопрос Биосинтез белка. Регуляция синтеза.

- •Главные открытия 50-х годов 20 века.

- •Стадии биосинтеза

- •Моменты инициирования

- •Генетический код и его характеристики.

- •11. Рибосомы, их строение и функции в синтезе белка. Инициация биосинтеза. Элонгация, терминация.

- •12.Регуляция биосинтеза

- •13 Вопрос Строение ферментов

- •Свойства ферментов.

- •14 Вопрос Ингибирование ферментов. Ингибиторы.

- •Обратимое ингибирование. Типы.

- •15 Вопрос Отличие белков-ферментов от других катализаторов.

- •Химизм ферментативной реакции. Факторы, влияющие на способность фермента ускорять реакцию.Пример.

- •Факторы, влияющие на способность ферментов ускорять реакцию.

- •16 Вопрос. Мультиферментные системы.

- •Изоферменты

- •17 Вопрос. Регуляторные ферменты (регуляция ферментативной активности).

- •Аллостерическая регуляция.

- •18 Вопрос

- •3 Класс – гидролазы

- •19 Вопрос

- •2 Класс – трансфераза

- •20 Вопрос

- •22 Вопрос. Оксидоредуктазы

- •23 Вопрос. Биоэнергетика. Биологическое окисление.

- •Аэробные (флабиновые) ферменты.

- •Коанзим – ку (убиксины)

- •Оксидазы

- •Цитохромы.

- •Процесс окисления начинается с окисления субстрата:

- •Энергетический обмен:

- •24. Окислительное фосфорилирование, сопряженное с дыханием. Теория Митчела.

- •25. Нуклеопротеиды. Их строение. Биологически важные моно - , динуклеотиды.

- •26. Рнк – локализация в клетке, микро и макроструктура. Биологическая роль.

- •27. Днк – структура, нуклеотидный состав, принципы комплиментарности и ее биологическая роль.

- •28. Углеводы, их биологическая роль, классификация. Структура и свойства моносахаридов.

- •29. Строение и свойства дисахаридов.

- •30 Вопрос. Гетерополисахариды

- •31 Вопрос. Обмен углеводов

- •Инсулин

- •Глюкогон

- •32 Вопрос Гликолиз (распад глюкозы)

- •Гликолиз

- •Спиртовое брожение

- •33 Вопрос. Цикл Кребса

- •Пентозный цикл

- •34 Вопрос. Липиды Классификация. Наименование липидов. Основные понятия

- •35 Вопрос. Фосфолипиды (мембранные липиды)

- •Глицерофосфолипиды

- •Сфингофосфолипиды

- •Желчные кислоты

- •38. Синтез триглицеридов и фосфоглицеридов.

- •39Вопрос. Обмен липидов. Внутриклеточное превращение. Кетонные тела.

- •Внутриклеточное превращение

- •40 Вопрос Кетонные тела

32 Вопрос Гликолиз (распад глюкозы)

Углеводы могут расщепляться в аэробных и в анаэробных условиях. В основном расщеплению подвергается глюкоза.

Гликолиз

- анаэробный процесс (хронологически создан раньше) расщепления глюкозы. Характерен и микроорганизмам, и растениями, и животным. последовательность гликолитических реакций различается у организмов характером регуляции скорости и метаболической судьбой образования пирулата. Процесс гликолиза в общем содержит 10 реакций:

Следующие стадии способствуют накоплению Е.

Глицеральальдегидфосфатдегидрогеназа

Выделилось 2 молекулы АТФ. Выигрыш энергии составляют эти 2 молекулы АТФ.

Если процесс гликолиза в скелетной мышце, то он не завершается гликолизом. Пировиноградная кислота далее расщепляется в анаэробных условиях (восстановление до молочной кислоты).

Спиртовое брожение

Если процесс происходит в дрожжевых клетках, то пировиноградная кислота подвергается спиртовому брожению.

Процесс декарбоксилирования

Все процессы брожения – анаэробные.

Анаэробное расщепление пировиноградной кислоты. Пировиноградная кислота, образуется в анаэробных условиях или молочная кислота превращается под действием НАД+:

33 Вопрос. Цикл Кребса

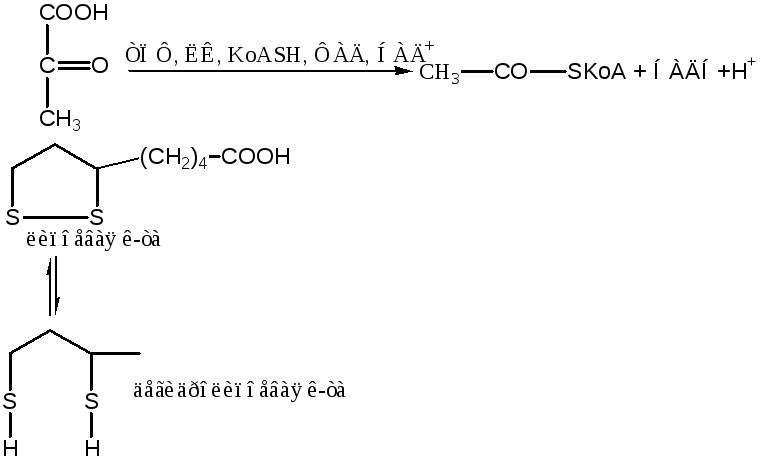

Ацетилкоанзм-А расщепляется в универсальном цикле Кребса. Образование его происходит под действием мультиферм.системы – пируват декарбоксилазный комплекс. У млекопитающих (эукариот) эта система находится в митохондриях, у прокариот – в цитоплазме. Состоит комплекс из 5-ти коферментов: тиаминпирофосфат, липоевая кислота, коанзим А, ФАД, НАД+.

Цикл трикарбоновых кислот (Кребса) был открыт и доказан Кребсом в 1953г, получил за это Нобелевскую премию.

Было доказано, что цикл локализован во внутр.мембране метохондрий. Все ферменты находятся либо в матриксе, либо во внутренней мембране:

Аконитаза, сукцинатдегидрогеназа.

В матриксе:- пируватдегидрогеназный комплекс;

- цитрат синтетаза;

- изоцитратдегидрогеназа;

- α-кетоглутаратдегидрогеназный комплекс;

- фумараза;

- малатдегидрогеназа;

Щавелевая кислота.

E’ – регуляторный фермент. Реакция лимитирует общую скорость цикла лимонной кислоты.

Цитрат -> изоцитрат

E’’ – сложный фермент, содержитFeи кислотнолабильный атомS

Изоцитрат дегидрируется с образованием α кетоглутаровой к-ты.

Образовавшийся α – кетоглутарат окисляется до сукцината.

ГТФ + АДФ –> ГДФ + АТФ

Под действием ФАД – дегидрогиназы образуется фумаровая кислота

В цикле Кребса 12 молекул АТФ.

Живые клетки научились использовать этот процесс расщепления в свою пользу. При расщеплении 1 молекулы глюкозы образуется 36 молекул АТФ (аэробные условия) и 2 в анаэробных.

Реакции гликолиза обратимые.

Пентозный цикл

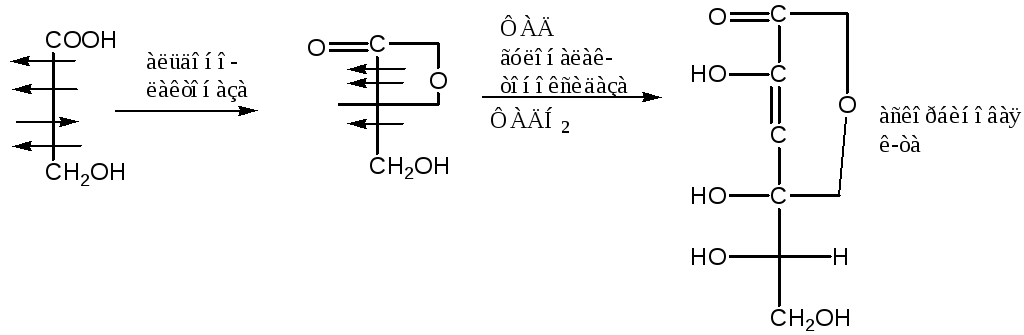

Часть глюкозы может расщепляться другим способом. Существует важный цикл – фосфоглюконатный (пентозный). Образуются пентозы, гептозы и октозы, именно этот путь расщепления способствует образованию НАДФН+Н+, необходимых для синтеза жирных кислот.

Имеет 2 фазы. Все реакции протекают в цитоплазме и ядрах. Первая фаза окислительная. Она сопровождается окислением глюкозо-6-фосфата, вторая фаза не окислительная, представляет собой взаимопревращение 3,4,5,7 и 8 углеродных сахарофосфатов, в результате чего регенирируется глюкозо-6-фосфат.

Е – глюкозо-6-фосфатдегидроназа ->

НАДН+H+- небелковая часть

глюконо-δ-лактон

Иногда пентозный цикл и заканчив-ся на образовании этих пентоз.

Вторая стадия (реакции) цикла аналогична во многом реакции фотосинтеза.

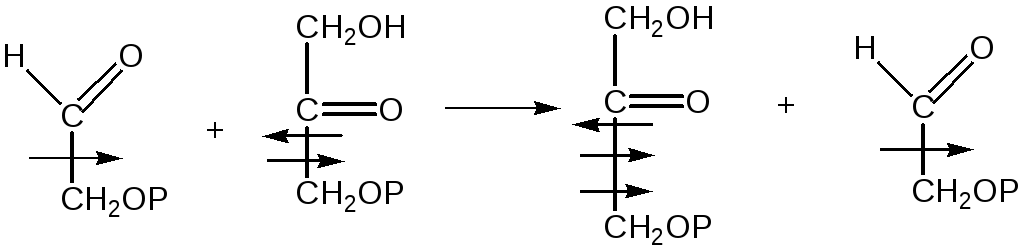

Очень важны 2 типа реакций, протекающих под действием фермента транскеталазы и трансальдолазы. Они же действуют в фотосинтезе. Транскеталаза переносит СН2ОН-С=О. Перенос осуществляется с кетулоза 5-фосфат на рибоза 5-фосфат.

Образуется глицерин альдегид.

Трансальдолаза переносит СН2ОН, С=О, НО-Н на глицеринвый альдегид.

Транскеталазная реакция. Переносится фрагмент кселюлоза-5-Р-продукт 1 фазы, взаимодействует с эритрозой 4-Р, происходит перенос группы O=C-CH2OHна эритрозу 4-P

В этом цикле м.б. выделены все эти продукты.

Фотосинтезирующие растения способны улавливать солнечную энергию и запасать ее в форме АТФ и НАДФН+Н+.

Они служат источником для синтеза углеводов в растительных клетках. Солнечная энергия помогает утилизировать углекислый газ и др.в-ва, запасаться углеводами, углекислый газ и кислород постоянно циркулируют, проходя через биосферу за счет фотосинтеза. Ежегодно растительный мир генерирует за счет солнечной энергии не менее 10^(17) ккал свободной энергии, что в 10 раз превышает энергию полезных ископаемых, потребляемое за год всем населением земного шара.

Глюкоза -> глюкуроновая + аскорбинова к-та. Глюкоза -6 Р под действием Ф превращается в глюкозу -1-Р

Так синтезируется витамин С. В организме не образуется, т.к. отсутствует гулонолактоноксидаза => получают извне.