- •2.1. Основные звенья зубочелюстно-лицевой системы и их функция

- •2.2. Движения нижней челюсти

- •2.3. Окклюзионная поверхность

- •2.4. Факторы, определяющие рельеф окклюзионной поверхности («факторы окклюзии»)

- •3.1.1. Опрос, осмотр

- •3.1.3. Исследование суставного шума

- •3.1.4. Оценка окклюзии, прикуса, выявление и характеристика суперконтактов

- •3.1.5. Пробы на сжатие и скрип зубов

- •3.1.6. Функциональные пробы

- •3.1.7. Индекс дисфункции

- •3.1.8. Анализ моделей челюстей

- •3.1.9. Артикуляторы

- •3.1.10. Индикатор положения нижней челюсти

- •3.2. Рентгенологические методы исследования

- •3.2.1. Томография височно-нижнечелюстного сустава

- •3.2.2. Компьютерная томография

- •3.2.3. Телерентгенография

- •3.3. Магнитно-резонансная томография

- •3.4. Графические методы исследования

- •3.4.1. Внутриротовая регистрация движений нижней челюсти

- •3.4.2. Внеротовая регистрация движений нижней челюсти (аксиография)

- •12 10 8

- •3.5. Радионуклидное (дополнительное) исследование

- •5.1. Мышечно-суставная дисфункция

- •5.2. Графические методы регистрации движений нижней челюсти

- •5.3. Оральные парафункции

- •5.3.1. Влияние парафункции

- •5.4. Артрит

- •5.5. Артроз

- •5.6. Анкилозы

- •5.7. Аномалии височно-нижнечелюстного сустава

- •5.8. Спонтанный лизис суставных головок

- •5.9. Новообразования

- •8.1. Центральное соотношение челюстей и шарнирная ось суставных головок

- •8.2. Центральное соотношение челюстей, центральная и «привычная» окклюзии

- •8.3. Центральное соотношение челюстей и височно-нижнечелюстной сустав

- •8.4. Методы определения центрального соотношения челюстей

- •8.5. Проверка правильности определения центрального соотношения челюстей

- •9.1. Виды лечебно-диагностических аппаратов

- •9.2. Методы изготовления

- •9.3. Осложнения при применении накусочных пластинок и окклюзионных шин

- •10.1. Методы выявления суперконтактов и используемые материалы

- •10.2. Методы и основные правила избирательного сошлифовывания зубов

- •10.2.1. Избирательное сошлифовывание центрических суперконтактов

- •10.2.2. Избирательное сошлифовывание эксцентрических суперконтактов

- •10.2.3. Избирательное

- •10.2.4. Избирательное

- •10.2.5. Возможные ошибки

- •12.1. Восстановление передних зубов несъемными протезами с учетом регистрации резцовых путей

- •III I I If!

- •12.2. Диагностическое восковое моделирование

- •12.3. Восстановление «резцового и клыкового ведения» — функциональная, эстетическая и фонетическая проблемы

- •12.4. Препарирование зубов с сохранением центрального соотношения челюстей

- •12.5. Гнатологические основы моделирования окклюзионной поверхности

- •12.5.1. Методы моделирования окклюзионной поверхности

- •12.5.2. Моделирование окклюзионной поверхности с учетом окклюзионных движений нижней челюсти

- •12.5.3. Инструменты и материалы

- •12.5.4. Разметка и подготовка моделей

- •12.5.5. Последовательность моделирования элементов окклюзионной поверхности

- •12.6. Восстановление окклюзии съемными протезами при полном отсутствии зубов на одной или обеих челюстях

3.2.2. Компьютерная томография

Компьютерная томография (КТ) позволяет получать прижизненные изображения тканевых структур на основании изучения степени поглощения рентгеновского излучения в исследуемой области. Принцип метода заключается в том, что исследуемый объект послойно просвечивается рентгеновским лучом в различных направлениях при движении рентгеновской трубки вокруг него. Непоглощенная часть излучения регистрируется с помощью специальных детекторов, сигналы от которых поступают в вычислительную систему (ЭВМ). После математической обработки полученных

сигналов на ЭВМ строится изображение исследуемого слоя («среза») на матрице.

Высокая чувствительность метода КТ к изменениям рентгеновской плотности изучаемых тканей обусловлена тем, что получаемое изображение в отличие от обычного рентгеновского не искажается наложением изображений других структур, через которые проходит рентгеновский пучок. В то же время лучевая нагрузка на больного при КТ-исследовании ВНЧС не превышает таковую при обычной рентгенографии. По данным литературы, использование КТ и сочетание ее с другими дополнительными методами позволяют осуществить наиболее прецизионную диагностику, снизить лучевую нагрузку и решать те вопросы, которые решаются с трудом или совсем не решаются с помощью послойной рентгенографии.

Оценку степени поглощения излучения (рентгеновской плотности тканей) производят по относительной шкале коэффициентов поглощения (КП) рентгеновского излучения. В данной шкале за 0 ед. Н (Н — единица Хаунсфилда) принято поглощение в воде, за 1000 ед. Н. — в воздухе. Современные томографы позволяют улавливать различия плотностей в 4—5 ед. Н. На компьютерных томограммах более плотные участки, имеющие высокие значения КП, представляются светлыми, а менее плотные, имеющие низкие значения КП, темными.

С помощью современных компьютерных томографов III и IV поколений можно выделить слои толщиной 1,5 мм с моментальным воспроизведением изображения в черно-белом или цветном варианте, а также получить трехмерное реконструированное изображение исследуемой области. Метод позволяет бесконечно долго сохранять полученные томограммы на магнитных носителях и в любое

87

время повторить их анализ посредством традиционных программ, заложенных в ЭВМ компьютерного томографа.

Преимущества КТ в диагностике патологии ВНЧС:

полное воссоздание формы ко стных суставных поверхностей во всех плоскостях на основе аксиаль ных проекций (реконструктивное изображение);

обеспечение идентичности съемки ВНЧС справа и слева;

отсутствие наложений и проек ционных искажений;

возможность изучения сустав ного диска и жевательных мышц;

воспроизведение изображения в любое время;

возможность измерения тол щины суставных тканей и мышц и оценки ее с двух сторон.

Применение КТ для исследования ВНЧС и жевательных мышц впервые разработано в 1981 г. A.Hiils в диссертации, посвященной кли-нико-рентгенологическим исследованиям при функциональных нарушениях зубочелюстно-лицевой системы.

Основные показания к использованию КТ: переломы суставного отростка, краниофациальные врожденные аномалии, боковые смещения нижней челюсти, дегенеративные и воспалительные заболевания ВНЧС, опухоли ВНЧС, упорные суставные боли неясного генеза, неподдающиеся консервативной терапии.

КТ позволяет полностью воссоздать формы костных суставных поверхностей во всех плоскостях, не вызывает наложения изображений других структур и проекционных искажений [Хватова В.А., Корниенко В.И., 1991; Паутов И.Ю., 1995; Хватова В.А., 1996; Вязьмин А.Я., 1999; Westesson P., Brooks S., 1992, и др.]. Применение этого метода эффективно как для диагностики, так и дифференциальной диагностики органических изменений

88

ВНЧС, не диагностируемых клинически. Решающее значение при этом имеет возможность оценки суставной головки в нескольких проекциях (прямые и реконструктивные срезы).

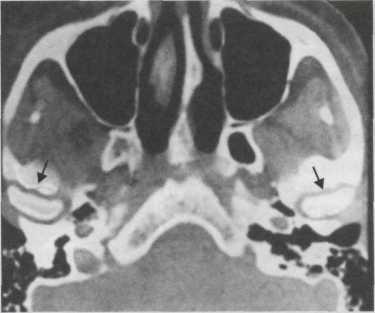

При дисфункции ВНЧС КТ-ис-следование в аксиальной проекции дает дополнительную информацию о состоянии костных тканей, положении продольных осей суставных головок, выявляет гипертрофию жевательных мышц (рис. 3.30).

КТ в сагиттальной проекции позволяет дифференцировать дисфункцию ВНЧС от других поражений сустава: травм, новообразований, воспалительных нарушений [Рег-tes R., Gross Sh., 1995, и др.].

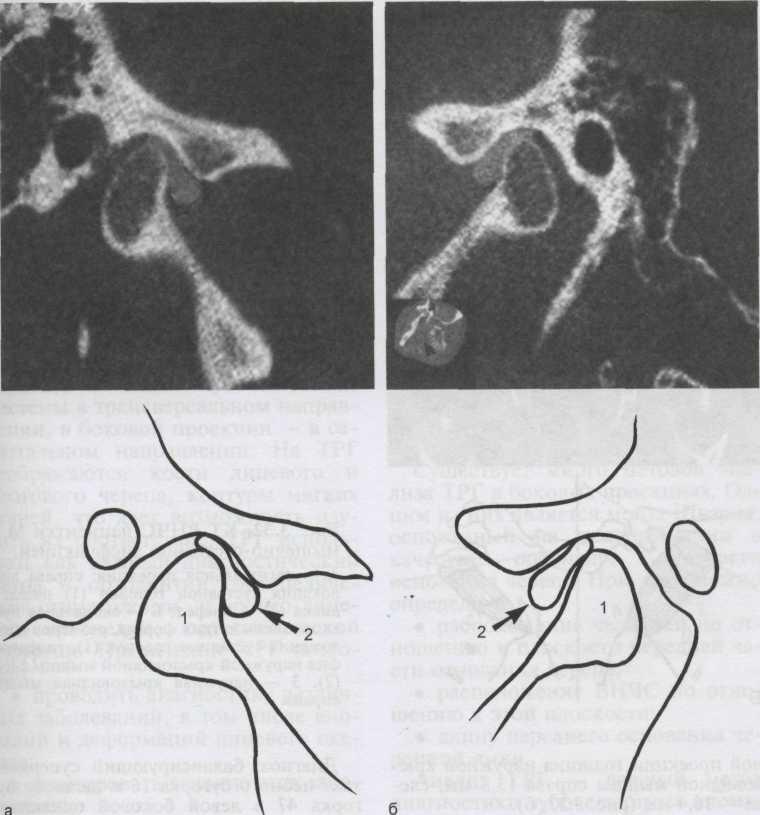

На рис. 3.31 представлены КТ ВНЧС в сагиттальной проекции справа и слева и схемы к ним. Визуализировано нормальное положение суставных дисков.

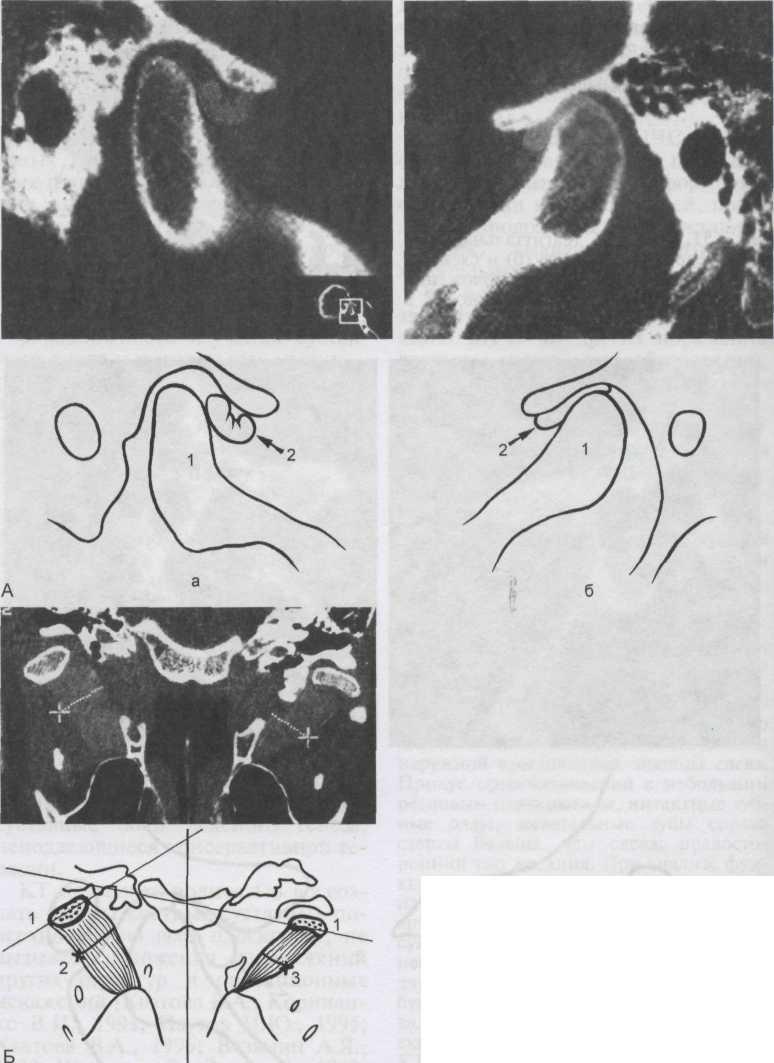

Приводим пример использования КТ для диагностики заболевания ВНЧС.

Больная М., 22 лет, обратилась с жалобами на боль и суставные щелчки справа при жевании в течение 6 лет. Во время обследования выявлено: при открывании рта нижняя челюсть смещается вправо, а затем зигзагообразно со щелчком влево, болезненная пальпация наружной крыловидной мышцы слева. Прикус ортогнатический с небольшим резцовым перекрытием, интактные зубные ряды, жевательные зубы справа стерты больше, чем слева; правосторонний тип жевания. При анализе функциональной окклюзии в полости рта и на моделях челюстей, установленных в артикулятор, выявлен балансирующий суперконтакт на дистальных скатах небного бугорка верхнего первого моляра (задержка стирания) и щечного бугорка второго нижнего моляра справа. На томограмме в сагиттальной проекции изменений не обнаружено. На КТ ВНЧС в той же проекции в положении центральной окклюзии смещение правой суставной головки назад, сужение заднесуставной щели, смещение вперед и деформация суставного диска (рис. 3.32, а). На КТ ВНЧС в аксиаль-

Рис. 3.30. КТ ВНЧС (аксиальная проекция на уровне суставных головок) в норме. Видны обе суставные головки и равномерные суставные щели на всем протяжении (обозначены стрелками).

Рис. 3.31. КТ ВНЧС (сагиттальная проекция) справа (а) и слева (б) и схемы к ним (норма). Правильное положение суставных головок (1) и дисков (2) в центральной окклюзии.

89

Рис. 3.32. КТ ВНЧС пациентки

М. с мышечно-суставной

дисфункцией.

А —

сагиттальная проекция: справа дислокация

суставной головки (1) назад, а диска

(2) — вперед; Б — аксиальная проекция:

асимметрия формы, размеров и положения

суставных головок (1), гипертрофия

наружной крыловидной мышцы слева (2), 3

— наружная крыловидная мышца справа.

90

Диагноз: балансирующий суперконтакт небного бугорка 16 и щечного бугорка 47 в левой боковой окклюзии,

правосторонний тип жевания, гипертрофия наружной крыловидной мышцы слева, асимметрия размеров и положения суставных головок, мышечно-суставная дисфункция, дислокация кпереди диска ВНЧС справа, смещение суставной головки кзади.