- •РЕФЕРАТ

- •СПИСКИ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ

- •Список используемых обозначений

- •Список используемых сокращений биологических терминов

- •ВВЕДЕНИЕ

- •Мутации и мутагены

- •Мутация. Классификация мутаций

- •Типы мутагенов

- •Цитогенетические эффекты воздействия физических мутагенов

- •Ионизирующие лучи

- •Ультрафиолетовые лучи

- •Электромагнитное излучение

- •Природа электромагнитного излучения

- •Гамма-лучи

- •Рентгеновские лучи

- •Ультрафиолетовые волны

- •Видимый свет

- •Инфракрасное излучение

- •Микроволновые лучи

- •Радиоволны (исследуемый фактор)

- •Понятие электромагнитного излучения (ЭМИ) и поля (ЭМП)

- •Радиосвязь

- •Радиорелейная связь

- •Спутниковая связь

- •Сотовая связь

- •Мобильный радиотелефон

- •Значимые события из истории мобильной связи

- •Электромагнитное излучение сотовых телефонов как фактор окружающей среды

- •Существуют ли средства защиты от излучения мобильного телефона?

- •Выводы и рекомендации для пользователей мобильной связью

- •Механизмы биологических эффектов УВЧ излучения GSM диапазона

- •Методы исследования

- •Drosophila melanogaster как тест-объект в генетической токсикологии

- •Allium cepa как тест-объект в генетической токсикологии

- •Преимущества растительных тест систем

- •Метод ана-телофазного анализа хромосомных аберраций

- •Микроядерный тест

- •Материалы исследований

- •Методы исследования

- •Статистическая обработка результатов

- •Интегральная оценка мутагенного эффекта

- •Исследование зависимости эффектов от времени экспозиции (серия экспериментов №1)

- •Исследование эффективности экранирования излучения (серия экспериментов №2)

- •Исследование влияния на животный организм (серия экспериментов №3)

- •Серия экспериментов № 1

- •Результаты

- •Выводы

- •Серия экспериментов № 2

- •Результаты

- •Выводы

- •Серия экспериментов № 3

- •Результаты

- •Выводы

- •ВЫВОДЫ

- •СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- •ПРИЛОЖЕНИЯ

- •Приложение 1 Сводные таблицы по индексам

- •Приложение 2 Генетические нарушения

- •Приложение 3 Микроядра

Глава III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Серия экспериментов № 1

Проведено сравнение таких параметров как – длина корешков, митотические индексы и хромосомные аберрации со спонтанным уровнем этих параметров.

3.1.1. Результаты

Для того чтобы выявить общие тенденции при изучении зависимости «доза-

эффект», рассмотрим три варианта опыта (контроль, луковицы облучавшиеся МТ 3 и

9 часов соответственно) по следующим параметрам:

суммарная длина корешков для каждого варианта опыта,

суммарная величина MI,

суммарная частота мутаций,

суммарные величины фазных индексов.

9 часов

3 часа контроль

мм 0 |

5 |

10 |

15 |

20 |

25 |

30 |

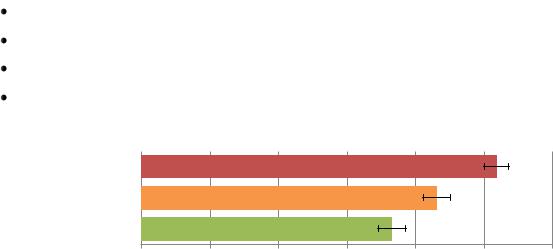

Рис. 13 Среднее значение длины корешков после 4-х дней проращивания в контроле, группах «3» и «9».

Средняя длина корней на 1 луковицу, составляет 18,3±0,9 мм. Следует отметить,

что в другой исследовательской работе, где так же измерялась длина корней, она получилась сходной с длиной в данном исследовании (Muhsin Konuk, Recep Liman and I. Hakki Cigerci, 2007). На рис. 13 видна четкая и достоверная направленность к возрастанию длины корней при увеличении дозы облучения. Дисперсионный анализ показал высокий уровень статистической значимости в различии средней длины корней между контролем, группами «3» и «9». Следовательно, излучение МТ стимулирует рост корней. Значит, антиоксидантные системы у Allium cepa работают достаточно хорошо, чтобы нивелировать повреждения вызванные излучением МТ. Кроме того есть данные, что неионизирующее излучение способно оказывать стимулирующее действие на синтез гиббереллинов, стимулирующих клеточное деление, а так же рост клеток в фазе растяжения. Таким образом, наблюдается выраженная стимуляция жизненных

60

процессов или эффект гормезиса (Прохорова И.М., 2005; Kalinin L.G., 2005; Sharma V.P., 2009; Tkalec M., 2007).

9 часов |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

3 часа |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

контроль |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

% 0 |

2 |

4 |

|

|

|

|

6 |

8 |

||||||||||||

Рис. 14 MI в контроле, |

группах «3» и «9». |

|||||||||||||||||||

MI держится на уровне |

5,3%, что |

соответствует |

|

литературным данным |

||||||||||||||||

(Прохорова, Ковалѐва, Фомичѐва, 2005; Micael C., 2009).

Митотический индекс, как видно на рис. 14 при 3-х часовой дозе облучения достоверно растет, т.е. наблюдается митозстимулирующий эффект. При увеличении продолжительности облучения MI начинает уменьшаться и уже статистически не

значимо отличается от контроля, т.е. начинается митозугнетающий эффект.

Следовательно, увеличение длины корней, скорее связано с растяжением в

клетках.

Чтобы понять причины изменения митотического индекса необходимо

рассмотреть фазные индексы.

60%

50%

40% |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

контроль |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

30% |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

часа |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

20% |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10% |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9 |

часов |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

0% |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ПИ, % |

МИ, % |

|

|

А-ТИ, % |

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

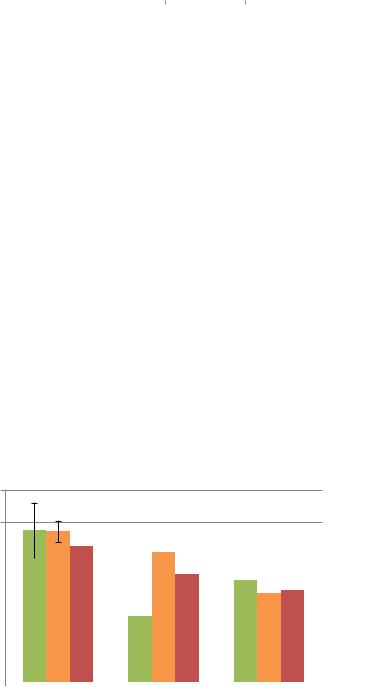

Рис. 15 Фазные индексы в контроле, группах «3» и «9».

Можно отметить, что фазные индексы в данном контроле, примерно соответствуют фазным индексам контроля в другой работе (Muhsin K., 2007).

61

На рис. 15 наблюдаются следующие тенденции и закономерности в стадии профазы. Профазный индекс (ПИ) показывает тенденцию к угнетению в обеих группах

«3» и «9», при этом в гр. «9» угнетение более значительное. Это может означать ускоренное прохождение клетками стадии профазы. Как следствие из этого – происходят изменения в метафазе клеточного цикла. Метафазный индекс (МИ),

напротив, в обеих группах достоверно и значительно возрастает, при этом в гр. «9»

индекс достоверно ниже, чем в гр. «3». Следовательно, клетки меристемы облученных корней задерживаются на стадии метафазы. Это, естественно, влияет на анафазу и телофазу. Ана-телофазный индекс (А-ТИ) показывает тенденцию к незначительному уменьшению, причем она немного сильнее в гр. «3», чем в гр. «9».

Итак, в облученных группах по сравнению с контролем митотический индекс возрастает, при этом происходит ускорение прохождения клетками профазы, затем клетки задерживаются в метафазе и далее вновь ускоряются в анафазе и телофазе.

Ситуация в ткани, когда отмечено увеличение MI, при этом значение А-ТИ снижено, а значение МИ увеличено, может быть вызвана действием анализируемого фактора на веретено делении. В этом случае расхождение хромосом к полюсам,

обеспечиваемое ахроматиновым веретеном, происходить не будет. Т.е. клетка не может пройти из метафазы в анафазу, следствием этого могут быть геномные мутации

(которые и были зафиксированы в ряде препаратов обученных образцов). Снижение ПИ позволяет предположить, что излучение МТ влияет на процессы, происходящие в интерфазу при подготовке клеток к делению (Прохорова, Ковалѐва, Фомичѐва, 2003).

Теперь становятся ясными причины изменений MI индексов в опытных вариантах, которые объединяются в единую закономерность вместе с рассмотренными изменениями фаз митоза. Данная закономерность, позволяет предполагать, что ЭМИ МТ вносит коррективы в микропроцессы митотической активности клеток.

Следовательно, излучение МТ обладает митозмодифицирующим действием.

Следствием таких модификаций естественных процессов, могут быть различные нарушения.

Ответить на вопрос о патологических нарушениях, происходящих в самих клетках, можно сравнив спонтанный и опытный уровень хромосомных аберраций и прочие генетические нарушения.

Данные отражающие частоту появления микроядер в контроле; при 3-х и 9-ти часовом облучении приведены ниже (таблица 7, рис. 16).

62

Таблица 7 Данные по частоте возникновения микроядер в контроле, при 3- и 9-часовом облучении телефоном (SAR 1,2 Вт/кг)

Вариант |

Мя,% (X±m) |

ВМЭ |

Уровень |

||

контроль |

0,01 |

± |

0,01 |

|

|

3 часа |

0,07 |

± |

0,02 |

7 |

средний |

9 часов |

0,20 |

± |

0,07 |

20 |

сильный |

Частота микроядер, %

9 часов

3 часа контроль

0,0 |

0,1 |

0,2 |

Рис. 16 Частота микроядер в контроле, при 3-х и 9-ти часовом облучении меристем лука

Результаты показали следующее: если при 3 часах облучения частота возникновения микроядер возрастала в 7 раз, то при 9 часах – уже в 20 раз в сравнении с контрольным уровнем. Индукция микроядер означает кумуляцию мутаций.

Зарегистрирована деструкция хроматина в интерфазных клетках, т.е. образование микроядер в неделящихся клетках.

Анателофазный анализ показал возрастание частоты хромосомных нарушений в 5 раз при 3 часах облучения и в 7 раз – при 9 часах облучения по сравнению с контрольным уровнем. Таким образом, 3-х часовая экспозиция тест-объекта излучению сотового телефона индуцирует средний уровень мутагенного эффекта. При 9-часовом облучении – от среднего до сильного уровня мутагенного эффекта (ранжирование ВМЭ показано выше, таблица 6). Данные по анателофазному анализу представлены ниже

(таблица 8, рис. 17).

Таблица 8. Данные по частоте хромосомных аберраций и отставаний в контроле, при 3-х и 9-ти часовом облучении телефоном (SAR 1,2 Вт/кг)

Вариант |

ΣХА+отс.,% (X±m) |

ВМЭ |

Уровень |

||

контроль |

0,7 |

± |

0,42 |

|

|

3 часа |

3,4 |

± |

0,68 |

5 |

средний |

9 часов |

4,6 |

± |

0,81 |

7 |

средний |

Генетические нарушения индуцируются УВЧ излучением не только в делящихся клетках, но и в не делящихся, что регистрируется с помощью вышеуказанной методики.

63