- •РЕФЕРАТ

- •СПИСКИ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ

- •Список используемых обозначений

- •Список используемых сокращений биологических терминов

- •ВВЕДЕНИЕ

- •Мутации и мутагены

- •Мутация. Классификация мутаций

- •Типы мутагенов

- •Цитогенетические эффекты воздействия физических мутагенов

- •Ионизирующие лучи

- •Ультрафиолетовые лучи

- •Электромагнитное излучение

- •Природа электромагнитного излучения

- •Гамма-лучи

- •Рентгеновские лучи

- •Ультрафиолетовые волны

- •Видимый свет

- •Инфракрасное излучение

- •Микроволновые лучи

- •Радиоволны (исследуемый фактор)

- •Понятие электромагнитного излучения (ЭМИ) и поля (ЭМП)

- •Радиосвязь

- •Радиорелейная связь

- •Спутниковая связь

- •Сотовая связь

- •Мобильный радиотелефон

- •Значимые события из истории мобильной связи

- •Электромагнитное излучение сотовых телефонов как фактор окружающей среды

- •Существуют ли средства защиты от излучения мобильного телефона?

- •Выводы и рекомендации для пользователей мобильной связью

- •Механизмы биологических эффектов УВЧ излучения GSM диапазона

- •Методы исследования

- •Drosophila melanogaster как тест-объект в генетической токсикологии

- •Allium cepa как тест-объект в генетической токсикологии

- •Преимущества растительных тест систем

- •Метод ана-телофазного анализа хромосомных аберраций

- •Микроядерный тест

- •Материалы исследований

- •Методы исследования

- •Статистическая обработка результатов

- •Интегральная оценка мутагенного эффекта

- •Исследование зависимости эффектов от времени экспозиции (серия экспериментов №1)

- •Исследование эффективности экранирования излучения (серия экспериментов №2)

- •Исследование влияния на животный организм (серия экспериментов №3)

- •Серия экспериментов № 1

- •Результаты

- •Выводы

- •Серия экспериментов № 2

- •Результаты

- •Выводы

- •Серия экспериментов № 3

- •Результаты

- •Выводы

- •ВЫВОДЫ

- •СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- •ПРИЛОЖЕНИЯ

- •Приложение 1 Сводные таблицы по индексам

- •Приложение 2 Генетические нарушения

- •Приложение 3 Микроядра

а) |

б) |

Рис. 8 Внешний вид тест-организмов |

|

а) Allium cepa (сорт Штутгартен-Ризен) |

|

б)женской и мужской особей Drosophila melanogaster |

|

2.2.Методы исследования

2.2.1.Проведение экспериментов с использованием Allium cepa

Для проведения опыта отбирался выровненный материал: все подобранные луковицы типичны для используемого сорта и одинаковы по размеру ~3,5 г.

В условиях опыта луковицы помещались в стеклянные ѐмкости с дистиллированной водой, которая добавлялась в емкости, так чтобы донце луковиц всегда соприкасалось с водой. Луковицы оставлялись на сутки до появления корешков.

Затем они делились на группы:

опытных, которые подвергались воздействию исследуемого фактора и интактного контроля.

В течении эксперимента луковицы проращивались еще 3 дня.

По завершении эксперимента проводилось срезание корешков с каждой луковицы опытных и контрольной групп и промывание их водой. Предварительно измерялась и записывалась длина корешков.

Срезанные корешки помещали на 72 часа в фиксатор Кларка (96% этиловый спирт и ледяная уксусная кислота в соотношении 3:1). После фиксации материала, для долговременного хранения, его поместили в 70% этиловый спирт. Перед окрашиванием корешки отмывались от фиксатора в дистиллированной воде, и помещались в тигель с красителем. Окраска корешков производилась 2% ацетоорсеином (1г орсеина растворяли в 50 мл горячей уксусной кислоты, доводили до кипения, фильтровали) в

фарфоровых тиглях. Тигель нагревался над пламенем спиртовки до появления паров на покровном стекле (начало тайного кипения) (Прохорова И.М., 2003).

Готовили временные давленые препараты корневых меристем. Окрашенные корешки отмывали от красителя в 45% уксусной кислоте. Лезвием отрезали кончик корешка длинной 2-3 мм, помещали на предметное стекло в каплю 45% уксусной

51

кислоты, накрывали покровным стеклом и с помощью спички раздавливали до получения монослоя клеток.

Препараты анализировали под микроскопом МИКРОМЕД-1 при увеличении

12,5х1,5х40. На препаратах рассматривали мелкие, округло-квадратной формы клетки с

хорошо прокрашенными ядрами и неповрежденными клеточными стенками.

Мутагенную активность УВЧ излучения сотовых телефонов оценивали по

предложенной нами |

модификации |

методики «Alium test» (Песня Д.С. и |

Романовский А.В., 2010). |

Применялся |

ана-телофазный метод учѐта хромосомных |

аберраций и микроядерного теста.

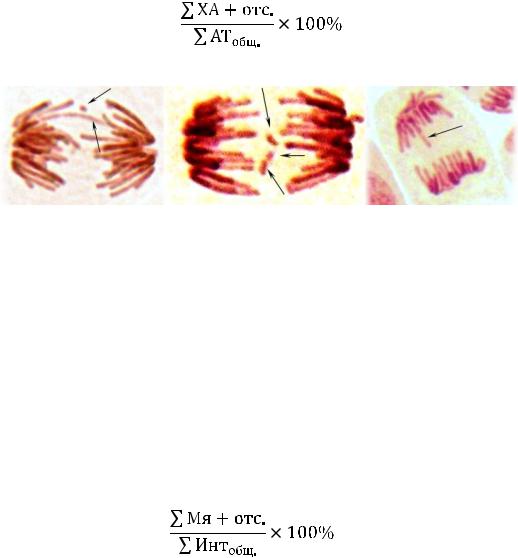

Отмечались следующие типы хромосомных аберраций: мосты (рис. 9 – а) и

фрагменты (рис. 9 – б). Также отмечались отставания хромосом (рис. 9 – в) (Прохорова И.М., 2003). Анателофазный анализ позволяет изучать частоту мутаций путѐм учѐта суммы хромосомных аберраций (ХА) и отставаний (отс.) на стадиях анафазы и телофазы к общей сумме анателофаз на препарате, (1) (Прохорова И.М., 2003):

(1)

Рис. 9 Микропрепараты клеток лука с мутациями кр. ацеторсеин; ув. 12,5х40

а-мост и фрагмент, б-тройной фрагмент, в-отставание

На одном и том же препарате изучалась частота появления микроядер (рис. 10 –

а, б) в интерфазных клетках. При этом велся учѐт микроядер в интерфазных клетках к общей сумме интерфаз на препарате (Мя, %), (2). Также регистрировалась деструкции интерфазного хроматина (рис. 10 – в), то есть образование микроядер наблюдалось ещѐ до деления клеток (Калаев В.Н, 2004). Микроядерный тест позволяет расширить диапазон изучаемых клеток, что делает метод ещѐ более оперативным и экономичным (Песня Д.С. и Романовский А.В., 2010). Расчѐт Мя, % ведѐтся по формуле:

(2)

52

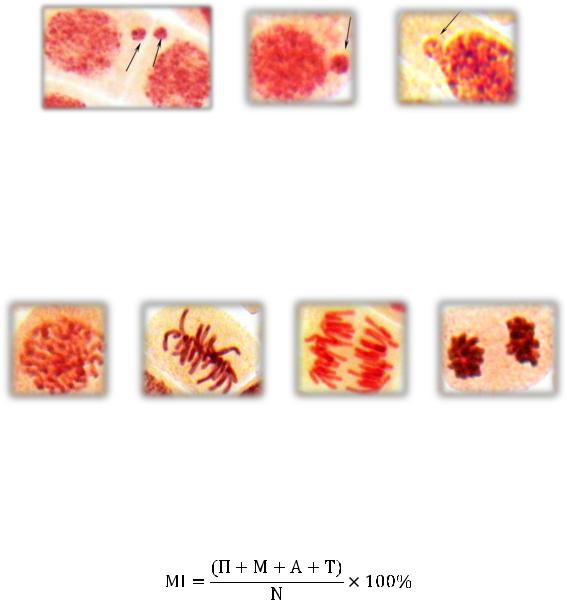

а) б) в) Рис. 10 Микропрепараты клеток лука с мутациями кр. ацеторсеин; ув. 12,5х40

а, б-микроядра; в-деструкция интерфазного хроматина

Оценку митозмодифицирующей активности проводили на тех же временных препаратах. Просматривали около 600 клеток. Подсчитывали общее количество делящихся клеток и отдельно клетки на разных стадиях митоза. Нарушения регистрировали на всех фазах (рис. 11).

а) б) в) г)

Рис. 11 Фазы митоза

а-профаза; б-метафаза; в-анафаза; г-телофаза

Показателем уровня митотической активности является митотический индекс

(MI, %, формула 3) - показывает соотношение числа клеток, находящихся в митозе, к

общему числу проанализированных клеток, исследованных на препарате изучаемой:

(3)

где, (P+M+A+T) - сумма клеток, находящихся на стадии профазы, метафазы, ана- и

телофазы, N - общее число проанализированных клеток.

Индекс может говорить о нормальном протекании митоза, об угнетении процесса деления клеток или, напротив, усилении митотической активности тканей. На основании этого делается заключение о митозмодифицирующем действии изучаемого фактора. Увеличение MI может быть обусловлено как усилением пролиферации клеток так и изменением продолжительности различных фаз, то есть задержкой клеток на определенных фазах митоза.

Чтобы вскрыть причины изменений MI подсчитывали фазные индексы (ПИ,% -

профазный индекс; МИ, % - метафазный индекс; А-ТИ, % - ана-телофазный индекс) -

процент клеток в различных стадиях митоза от общего количества делящихся клеток:

53

(4)

(5)

(6)

где П- количество клеток в профазе, М - количество клеток в метафазе, А-ТИ -

количество к леток в ана-телофазе.

2.2.2. Проведение экспериментов с использованием

Drosophila melanogaster

Для постановки опыта использовалась линия дрозофилы дикого типа D-32,

полученная на кафедре генетики МГУ им. Ломоносова. Линия D-32 отличается очень низкой спонтанной мутагенностью в отношении мутаций типа ДЛМ (доминантные летальные мутации), что делает ее очень удобной для опытов, имеющих целью выяснение различий эффектов индуцированного мутагенеза (Глембоцкий, 1967).

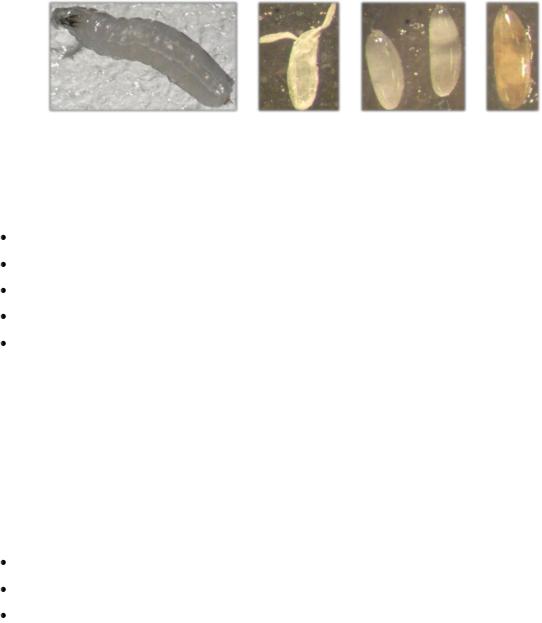

Метод учѐта частоты ДЛМ – один из самых простых и экономичных методов выявления мутагенного эффекта, как индивидуальных загрязнителей, так и суммарной мутагенной активности (СМА) природных тел (Прохорова И.М., 2003). Доминантные летальные мутации, которые индуцируются факторами в сперматозоидах, приводят к гибели зиготы или за счѐт возникновения в эмбриогенезе, в результате хромосомных аберраций, дефицита в геноме, или за счѐт различных повреждений, приводящих к блоку редупликации. ПЭЛ (поздние эмбриональные летали) и РЭЛ (ранние эмбриональные летали) – это два класса ДЛМ, которые хорошо определяются визуально. Яйца с ПЭЛ коричневого, палевого или жѐлтого цвета (рис. 12 – г), а с РЭЛ

– белого цвета, и внутри них видны остановившиеся этапы сегрегации эмбриона – белые непрозрачные уплотнения (рис. 12 – в). Подсчѐт ведѐтся на стадии яйца, т.е.

считается количество развившихся из яйца личинок (рис. 12 – а) (по оболочкам от яиц рис. 12 – б) и количество неразвившихся яиц. Также при воздействии на мух мутагенами имеется определѐнная вероятность откладки неоплодотворѐнных яиц

(физиологические повреждения сперматозоидов или снижение половой активности самцов) (рис. 12 – в) (Изюмов Ю.Г., 1974).

(7)

54

где частота ДЛМ (%) определялась как отношение общего числа отложенных яиц (

)

)

к числу яиц с ПЭЛ и РЭЛ (

).

).

а) б) в) г)

Рис. 12 Drosophila melanogaster D32(ув. 8х5х1,5)

а- вылупившаяся личинка, б- пустая оболочка яйца, из которого вылупилась личинка,

в- невылупившиеся яйца: слева неоплодотворѐнное, справа РЭЛ, г- ПЭЛ

В качестве корма для мух готовилась среда следующего состава:

вода |

– 800 мл; |

крупа манная |

– 25 г; |

песок сахарный |

– 95 г; |

дрожжи |

– 75 г; |

агар |

– 9 г. |

В качестве консерванта была использована пропионовая кислота (2 мл).

культура содержалась в термостате, при температуре 22°С.

Постановка экспериментов осуществлялась по следующей методике. В

стаканчик наливали 5 мл питательной среды. На нее высаживали трехдневных самцов.

Далее самцы скрещивались с интактными виргинными самками.

Скрещивание проводили в чашках Петри, дно которых предварительно заливали

средой:

вода |

– 700 мл; |

агар-агар |

– 9 г; |

сахарный песок |

– 25 г. |

При помощи марли делали на поверхности среды «шероховатую поверхность».

В чашках мухи находились трое суток. Через сутки отсаживали самцов, через двое суток – самок.

Нами использовалась общепринятая методика учета ДЛМ у

Drosophila melanogaster в модификации М.Ю. Хромых (1977).

После, чашки Петри с отложенными яйцами ставились в термостат на пять суток для выхода личинок из яиц. По истечении этого времени проводился подсчет яиц под микроскопом МБС-2, как описано выше.

55