- •Редакционная коллегия

- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •Содержание

- •АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

- •СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ МИКРООРГАНИЗМОВ

- •1. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ

- •1.1. МЕТОДЫ АКТИВНОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ

- •1.1.1. Методы усиления естественных процессов детоксикации

- •1.1.2. Методы искусственной детоксикации

- •1.2. СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ (ПРИМЕНЕНИЕ АНТИДОТОВ)

- •1.5. ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ

- •2. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- •2.1.1. Артериальная гипертензия

- •2.1.2. Нарушения ритма сердца

- •2.1.3. Артериальные тромбозы

- •2.1.4.1. Стабильная стенокардия

- •2.1.4.2.1. Особенности использования антиагрегантов

- •2.1.4.2.2. Особенности использования антикоагулянтов прямого действия

- •2.1.4.3.2. Медикаментозное лечение наиболее частых осложнений ИМ

- •2.1.5. Нарушения липидного обмена

- •2.1.6.1.1. ИАПФ

- •2.1.6.1.3. Антагонисты альдостерона

- •2.1.6.1.4. Диуретики

- •2.1.6.2. Дополнительные средства лечения ХСН

- •2.1.6.3. Вспомогательные средства лечения ХСН

- •2.1.7. Неотложная помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях

- •2.1.7.2. Острый коронарный синдром

- •2.1.7.3. Острая сердечная недостаточность

- •2.1.7.4. Нарушения сердечного ритма и проводимости

- •2.2.1. Диуретики

- •2.2.1.1. Тиазидные и тиазидоподобные диуретики

- •2.2.1.2. Петлевые диуретики

- •2.2.1.4. Ингибиторы карбоангидразы

- •2.2.1.5. Комбинированные препараты

- •2.2.2. β-Адреноблокаторы

- •2.2.2.1. Неселективные БАБ

- •2.2.2.2. Кардиоселективные БАБ

- •2.2.3. Блокаторы кальциевых каналов

- •2.2.3.1. БКК, уменьшающие ЧСС

- •2.2.3.2. БКК, рефлекторно увеличивающие ЧСС (производные дигидропиридина)

- •2.2.4. Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему

- •2.2.4.1. ИАПФ

- •2.2.4.3. Прямые ингибиторы ренина

- •2.2.5. α-Адреноблокаторы

- •2.2.6. Гипотензивные (антигипертензивные) средства центрального действия и симпатолитики

- •2.2.7. Вазодилататоры

- •2.2.8. Ганглиоблокаторы

- •2.2.9. Средства для лечения нарушений ритма сердца

- •2.2.9.1. Общая характеристика антиаритмических средств (ААС)

- •2.2.9.2. Средства для лечения наджелудочковых аритмий

- •2.2.9.3. Средства для лечения наджелудочковых и желудочковых аритмий

- •2.2.9.4. Средства для лечения желудочковых аритмий

- •2.2.9.5. Средства для лечения брадиаритмий

- •2.2.10. Антитромботические средства

- •2.2.10.1. Антикоагулянты

- •2.2.10.1.1. Антикоагулянты прямого действия

- •2.2.10.2. Антиагреганты

- •2.2.10.3. Фибринолитические средства

- •2.2.11. Кардиотонические средства

- •2.2.11.1. Сердечные гликозиды

- •2.2.11.2. Негликозидные кардиотонические средства

- •2.2.12. Нитраты

- •2.2.13. Гиполипидемические средства

- •2.2.13.1. Статины

- •2.2.13.2. Фибраты

- •2.2.13.3. Никотиновая кислота

- •2.2.13.4. Эзетимиб

- •2.2.13.5. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты

- •2.2.14. Кардиопротекторные и антиангинальные средства с иным механизмом действия

- •3. ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

- •3.1. ЗАБОЛЕВАНИЯ ПИЩЕВОДА, ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

- •3.1.1.1. Антигеликобактерные средства и схемы эрадикации H. pylori

- •3.1.1.2. Блокаторы гистаминовых Н2-рецепторов (H2-блокаторы)

- •3.1.1.3. Ингибиторы протонного насоса

- •3.1.1.4. Антациды

- •3.1.2. НПВС-гастропатия

- •3.1.4. Функциональная диспепсия

- •3.2. ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА

- •3.2.1. Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона

- •3.2.2. Синдром раздраженного кишечника (СРК)

- •3.2.2.1. Спазмолитические средства

- •3.2.2.2. Слабительные средства

- •3.2.2.3. Антидиарейные средства

- •3.2.2.4. Антидепрессанты

- •3.2.2.5. Другие средства

- •3.2.3. Болезнь Уиппла (интестинальная липодистрофия)

- •3.2.4. Эозинофильный гастроэнтерит

- •3.2.5. Ишемический колит

- •3.2.6. Дивертикулярная болезнь

- •3.2.7. Псевдомембранозный колит

- •3.2.8. Целиакия

- •3.2.9. Антидиарейные средства

- •3.2.10. Слабительные средства

- •3.3.1. Хронический вирусный гепатит (ХВГ) и цирроз печени

- •3.3.2. Наследственные метаболические заболевания печени

- •3.3.4. Токсические поражения печени

- •3.3.5. Алкогольная болезнь печени

- •3.3.6. Аутоиммунный гепатит

- •3.3.7. Первичный билиарный цирроз печени

- •3.3.9. Кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка

- •3.3.10. Синдромная терапия цирроза печени

- •3.3.10.1. Лечение отечно-асцитического синдрома

- •3.3.10.2. Лечение спонтанного бактериального перитонита (СБП)

- •3.3.10.3. Средства, снижающие давление в системе портальной вены

- •3.3.11. Желчнокаменная болезнь

- •3.3.11.2. Спазмолитические средства

- •3.4. ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- •3.4.1. Острый панкреатит

- •3.4.2. Хронический панкреатит

- •3.4.3. Экзокринная недостаточность поджелудочной железы

- •4. ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

- •4.1. БРОНХОДИЛАТАТОРЫ

- •4.1.1. Адреномиметики

- •4.1.1.2. Другие адреномиметики

- •4.1.2. М-холиноблокаторы

- •4.1.3. Препараты теофиллина

- •4.1.4. Комбинированные препараты

- •4.2. ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ

- •4.3.2. Блокаторы лейкотриеновых рецепторов

- •4.4. ДРУГИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БА И ХОБЛ

- •4.5. АНТИГИСТАМИННЫЕ средства. неотложная помощь при острых Аллергических реакциях

- •4.5.2. Неотложная помощь при острых аллергических реакциях

- •4.6. СТИМУЛЯТОРЫ ДЫХАНИЯ И ПРЕПАРАТЫ ЛЕГОЧНОГО СУРФАКТАНТА

- •4.6.1. Стимуляторы дыхания

- •4.6.2. Препараты легочного сурфактанта

- •4.8. ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВА

- •4.9. ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ

- •4.10. ПНЕВМОНИЯ

- •5. ПСИХИАТРИЯ И НАРКОЛОГИЯ

- •5.1. ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ

- •5.2. ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА

- •5.2.1. Антипсихотические средства (АПС; нейролептики)

- •5.2.1.1. Традиционные АПС

- •5.2.1.2. Атипичные АПС

- •5.2.2. Анксиолитики (транквилизаторы) и снотворные средства

- •5.2.2.1. Анксиолитики (транквилизаторы)

- •5.2.2.2. Снотворные средства (гипнотики)

- •5.2.3. Нормотимические средства

- •5.2.4. Антидепрессанты

- •5.2.4.2. Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО)

- •5.2.4.3. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС)

- •5.2.4.4. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН)

- •5.2.4.5. Другие антидепрессанты

- •5.2.5. Психостимуляторы

- •5.2.6. Нейрометаболические стимуляторы

- •5.3. НАРКОЛОГИЯ

- •5.3.1. Специфические ЛС

- •5.3.2. Психотропные средства

- •5.3.2.2. Антидепрессанты

- •5.3.2.3. ИМАО

- •5.3.2.4. СИОЗС

- •5.3.2.5. Другие антидепрессанты

- •5.3.2.6. Анксиолитики

- •5.3.2.7. Снотворные средства

- •5.3.2.8. Нормотимики

- •5.3.2.9. Ноотропы

- •6. НЕВРОЛОГИЯ

- •6.1. ТЕРАПИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ

- •6.5. ПАРКИНСОНИЗМ И ДРУГИЕ ЭКСТРАПИРАМИДНЫЕ РАССТРОЙСТВА

- •6.5.1. Средства, применяемые при паркинсонизме

- •6.5.1.1. Дофаминергические средства

- •6.5.1.2. Центральные холиноблокаторы

- •6.6. РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ (РС)

- •6.6.1. Лечение обострений

- •6.6.2. Предупреждение обострений и прогрессирования инвалидности

- •6.7. МИАСТЕНИЯ (М)

- •6.8. ПОЛИНЕВРОПАТИЯ (ПНП)

- •6.9. ДЕМЕНЦИЯ (Д)

- •7. ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

- •7.1. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

- •7.1.1. Инсулины

- •7.1.2.3. Бигуаниды

- •7.1.2.4. Инсулиновые сенситайзеры

- •7.1.2.6. Ингибиторы α-глюкозидаз

- •7.1.2.7. Инкретиномиметики

- •7.2. ГИПОГЛИКЕМИЯ

- •7.3.1. Тиреоидные гормоны

- •7.3.2. Антитиреоидные средства

- •7.3.3. Йодсодержащие препараты

- •7.5. ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ

- •7.5.1. Глюкокортикоидная терапия

- •7.6.1. Женские половые гормоны

- •7.6.1.2. Антиэстрогены

- •7.6.1.3. Гестагены

- •7.6.2.1. Тестостерон и его эфиры

- •7.6.2.2. Антиандрогены

- •7.6.3. Анаболические стероиды

- •7.7.1.4. Антагонисты гонадорелина

- •7.7.2.2. Гонадотропные гормоны

- •7.7.2.3. Аналоги вазопрессина

- •7.7.2.4. Окситоцин и его аналоги

- •7.8. ОСТЕОПОРОЗ

- •7.8.1. Патогенетическая терапия

- •7.8.1.2. Кальцитонин

- •7.8.1.3. Бифосфонаты

- •7.8.1.4. Препараты витамина D

- •7.8.1.5. Соли кальция

- •7.8.1.6. Препараты фтора

- •7.8.1.7. Препараты стронция

- •7.8.1.8. Анаболические стероиды

- •7.8.2. Симптоматическая терапия

- •7.9. ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ

- •7.10. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЭНДОКРИННОЙ КОМЕ

- •8. РЕВМАТОЛОГИЯ

- •8.1. НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (НПВП)

- •8.2. ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ

- •8.3.2. Препараты золота

- •8.3.3. Пеницилламин

- •8.3.4. Сульфасалазин

- •8.3.5. Иммунодепрессанты

- •8.3.6. Генно-инженерные биологические препараты (ГИБП)

- •8.3.7. Другие препараты

- •8.4. РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ

- •8.5. СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА

- •8.6. СИСТЕМНАЯ СКЛЕРОДЕРМИЯ

- •8.9. ОСТЕОАРТРОЗ

- •8.10. ОСТРАЯ РЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА И ХРОНИЧЕСКАЯ РЕВМАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

- •8.11. ПОДАГРА

- •8.11.1. Острый подагрический артрит

- •8.11.2. Средства для длительного лечения подагры

- •9. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

- •9.1. СРЕДСТВА ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИ

- •9.1.1. Противовоспалительные средства для наружного применения

- •9.1.1.1. ГК для наружного применения

- •9.1.2. Антибактериальные, противогрибковые, антисептические и инсектицидные средства для наружного применения

- •9.1.2.1. Антибактериальные средства

- •9.1.2.2. Противогрибковые средства

- •9.1.2.3. Антисептические и инсектицидные средства

- •9.2. ПСОРИАЗ

- •9.2.1. Средства для системного применения

- •9.2.1.1. Фотосенсибилизаторы

- •9.2.1.2. Пероральные ретиноиды

- •9.2.1.3. Иммунодепрессанты

- •9.2.2. Средства для наружного применения

- •9.3. ЗУДЯЩИЕ ДЕРМАТОЗЫ

- •9.3.1. Антигистаминные средства (АГС)

- •9.3.2. Десенсибилизирующие средства

- •9.3.4. Другие средства

- •9.4. ПЕДИКУЛЕЗ И ЧЕСОТКА

- •9.4.1. Препараты для лечения педикулеза

- •9.4.2. Препараты для лечения чесотки

- •9.5. ПУЗЫРЧАТКА

- •9.6. КРАСНЫЙ ПЛОСКИЙ ЛИШАЙ

- •9.7.2. Средства для системного применения

- •9.8. ОНИХОМИКОЗЫ

- •9.9.1. Средства для системного применения

- •9.9.2. Средства для местного применения

- •9.10.1. Средства для наружного применения

- •9.10.1.1. Антисептики

- •9.10.1.2. Антибактериальные средства

- •9.10.1.3. Ретиноиды

- •9.10.2.1. Антибиотики

- •9.10.2.2. Ретиноиды

- •9.10.2.3. Гормональные препараты

- •9.11. ГОНОРЕЯ

- •9.11.1. Неосложненная гонорея нижних отделов мочеполовой системы и гонококковый фарингит

- •9.11.2. Осложненная гонорея нижних отделов мочеполовой системы и органов малого таза

- •9.11.3. Диссеминированная гонококковая инфекция

- •9.11.4. Гонококковый конъюнктивит

- •9.12. УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ ХЛАМИДИОЗ

- •9.13. УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ ТРИХОМОНИАЗ

- •9.15. БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ (БВ)

- •9.16. УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ КАНДИДОЗ

- •9.17. СМЕШАННАЯ ВАГИНАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ

- •9.18. СИФИЛИС

- •9.18.1. Препараты бензилпенициллина

- •9.18.2. Препараты резерва

- •10. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ

- •10.2.1. Средства для ингаляционной общей анестезии (ингаляционные анестетики)

- •10.2.2. Средства для неингаляционной общей анестезии

- •10.3. ОПИОИДНЫЕ И НЕОПИОИДНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ, БЕНЗОДИАЗЕПИНЫ

- •10.3.1. Опиоидные анальгетики (ОА) и налоксон

- •10.3.2. Неопиоидные анальгетики

- •10.3.3. Бензодиазепины и флумазенил

- •10.4. МЫШЕЧНЫЕ РЕЛАКСАНТЫ

- •10.4.1. Недеполяризующие мышечные релаксанты

- •10.5. АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫЕ СРЕДСТВА

- •10.6. СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДЕТСКОЙ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

- •10.7. ДРУГИЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ

- •10.7.1. Кардиотонические средства

- •10.7.1.1. Сердечные гликозиды

- •10.7.2. Вазопрессоры

- •10.7.3. Диуретики

- •10.7.4. Антиаритмические средства

- •10.7.5. β-Адреноблокаторы

- •10.7.6. Вазодилататоры

- •10.7.7. Нитраты

- •10.7.8. Блокаторы кальциевых каналов

- •10.7.9.1. Р-ры натрия хлорида

- •10.7.9.3.2. Другие плазмозамещающие р-ры

- •10.7.10. Антибактериальные средства

- •10.7.11. Антитромботические средства

- •10.8. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ШОКЕ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

- •11. АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

- •11.1. АКУШЕРСТВО

- •11.1.1. Средства, стимулирующие мускулатуру матки

- •11.1.2. Мифепристон

- •11.1.3. Средства, расслабляющие мускулатуру матки (токолитики)

- •11.1.4. Невынашивание беременности

- •11.2. ГИНЕКОЛОГИЯ

- •11.2.1. Заболевания влагалища и наружных женских половых органов

- •11.2.1.1. Атрофия влагалища

- •11.2.1.3. Вакцинопрофилактика и вакцинотерапия

- •11.2.2. Контрацептивные средства

- •11.2.2.1. Комбинированные гормональные контрацептивы (КГК)

- •11.2.2.2. Контрацептивы, содержащие только гестаген

- •11.2.2.2.1. Пероральные контрацептивы

- •11.2.2.3. Спермициды

- •11.2.2.4. Внутриматочные спирали

- •12. УРОЛОГИЯ, АНДРОЛОГИЯ И НЕФРОЛОГИЯ

- •12.1. УЧАЩЕНИЕ МОЧЕИСПУСКАНИЙ, НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ И ЭНУРЕЗ

- •12.1.1. Учащение мочеиспусканий и недержание мочи

- •12.1.2. Энурез

- •12.2. ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ГИПЕРПЛАЗИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- •12.3. ЭНДОУРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

- •12.4. ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ (ИМПу)

- •12.4.1. ЛС для изменения рН мочи

- •12.4.2. ЛС для внутрипузырных инстилляций при инфекциях мочевого пузыря

- •12.4.3.2. АБ-терапия осложненных ИМПу

- •12.4.3.3. АБ-терапия простатита

- •12.4.3.4. АБ-терапия эпидидимита, орхита, орхоэпидидимита

- •12.5.1. ЛС системного действия для лечения интерстициального цистита

- •12.5.2. ЛС для внутрипузырных инстилляций при интерстициальном цистите

- •12.6. МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

- •12.6.1. ЛС, применяемые при оксалатном типе камнеобразования

- •12.6.2. ЛС, применяемые при фосфатном типе камнеобразования

- •12.6.3. ЛС, применяемые при мочекислом уролитиазе

- •12.7. ИМПОТЕНЦИЯ

- •12.8. ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

- •12.8.2. Цитостатические средства

- •12.8.2. Цитостатические средства

- •12.11. ОСТРЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

- •12.12. ОСТРЫЙ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ НЕФРИТ (ОИН)

- •12.14. ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

- •12.14.1. Лечение ОПН

- •12.14.2. Лечение ХПН

- •12.15. ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

- •12.15.1. Дозы ЛС, применяемых при заболеваниях мочевой системы у детей

- •12.15.2. Тубулопатии

- •12.15.2.4. Лечение цистинурии

- •12.15.2.5. Лечение нефронофтиза

- •12.15.3. Хронический интерстициальный нефрит

- •13. ГЕМАТОЛОГИЯ

- •13.1. ПРОТИВОАНЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

- •13.1.1. Препараты железа

- •13.1.2. Группа витамина В12

- •13.1.3. Фолиевая кислота

- •13.1.4. Эритропоэтины

- •13.2. ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

- •13.2.1. Антиферментные и гормональные средства

- •13.2.2. Витамины группы К и их производные

- •13.2.3. Компоненты и препараты крови гемостатического действия

- •13.2.4. Другие препараты с гемостатическими свойствами

- •13.3. АНТИТРОМБОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

- •13.3.3. Антиагреганты

- •13.3.6. Средства, применяемые при варикозной болезни вен нижних конечностей, хронической венозной (ХВН) и⁄или лимфатической недостаточности

- •14. НЕОНАТОЛОГИЯ

- •14.1. ПЕРВИЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ НОВОРОЖДЕННОГО

- •14.3. ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯ

- •14.4. АНЕМИЯ

- •14.6. НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ

- •14.7. НАРУШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ССС

- •14.8. ПОРАЖЕНИЯ ЦНС

- •14.9. ЭНДОКРИНОПАТИЯ

- •14.10. ИНФЕКЦИИ (И)

- •15. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

- •15.1.1. Антибактериальные средства

- •15.1.1.1. Антибиотики

- •15.1.1.2. Сульфаниламиды

- •15.1.1.3. Прочие средства

- •15.1.3. Противовирусные средства

- •15.2. ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

- •15.2.2. НПВС

- •15.3. ПРОТИВОГЛАУКОМНЫЕ СРЕДСТВА

- •15.3.1. Средства, улучшающие отток внутриглазной жидкости

- •15.3.1.1. Холиномиметики

- •15.3.1.2. Адреномиметики

- •15.3.1.3. Аналоги простагландина F2α

- •15.3.2. Средства, угнетающие продукцию внутриглазной жидкости

- •15.3.2.2. β-Адреноблокаторы

- •15.3.2.3. Комбинированные препараты

- •15.3.2.4. Ингибиторы карбоангидразы

- •15.4.1. М-холиноблокаторы

- •15.4.2. Адреномиметики

- •15.5. ДЕКОНГЕСТАНТЫ И ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

- •15.5.1. Антигистаминные средства (Н1-блокаторы)

- •15.5.2. Стабилизаторы мембран тучных клеток

- •15.5.3. Сосудосуживающие средства

- •15.6. МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ (МА)

- •15.7. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

- •15.9. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ

- •15.9.1. Стимуляторы регенерации роговицы

- •15.9.2. Увлажняющие и вяжущие глазные средства (заменители слезы)

- •15.9.3. Препараты, применяемые при катаракте

- •15.9.4. Средства для лечения возрастной макулодистрофии

- •16. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

- •16.1. ЗАБОЛЕВАНИЯ УХА

- •16.1.1. Удаление серной пробки

- •16.1.2. Лечение наружного отита

- •16.1.2.2. ГК для местного применения

- •16.1.2.4. Антибактериальные средства

- •16.1.2.5. Противогрибковые средства

- •16.1.3. Лечение среднего отита

- •16.1.4. Лечение кохлеовестибулярных расстройств

- •16.2.1. Лечение ринита

- •16.2.1.1. Антибактериальные препараты для местного применения

- •16.2.1.3. Андреномиметики для местного применения

- •16.2.1.4. Комбинации H1-блокаторов и симпатомиметиков для системного применения

- •16.2.1.5. Антигистаминные средства (АГС)

- •16.2.1.6. ГК для местного применения

- •16.2.1.8. Стабилизаторы мембран тучных клеток

- •16.2.1.9. М-холиноблокаторы

- •16.2.1.10. Лечение атрофического ринита

- •16.2.1.11. Средства элиминационной терапии при заболеваниях носа

- •16.2.2. Лечение синусита

- •16.2.2.2. Иммуномодуляторы

- •16.2.3. Лечение полипозного риносинусита

- •16.2.4. Носовое кровотечение

- •16.3. ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛОТКИ

- •16.3.1. Лечение фарингита

- •16.3.2. Лечение ангины и хронического тонзиллита

- •16.4. ЗАБОЛЕВАНИЯ ГОРТАНИ

- •16.4.1. Лечение ларингита

- •16.4.2. Лечение отека гортани

- •17. НОВЫЕ ИНФЕКЦИИ В РОССИИ

- •18. ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ И АНТИГЕЛЬМИНТНЫЕ СРЕДСТВА

- •18.2.1.1. Пенициллины

- •18.2.1.2. Цефалоспорины

- •18.2.1.3. Карбапенемы

- •18.2.2. Тетрациклины

- •18.2.3. Аминогликозиды

- •18.2.4. Макролиды

- •18.2.5. Линкозамиды

- •18.2.6. Гликопептиды

- •18.2.7. Оксазолидиноны

- •18.2.8. Другие антибиотики

- •18.2.9. Нитроимидазолы

- •18.2.10. Сульфаниламиды и триметоприм

- •18.2.11. Хинолоны

- •18.2.12. Нитрофураны

- •18.3. ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ СРЕДСТВА

- •18.3.1. Полиеновые антибиотики

- •18.3.2. Имидазолы

- •18.3.3. Триазолы

- •18.3.4. Аллиламины

- •18.3.5. Эхинокандины

- •18.4.2.2. Лечение ЦМВ-инфекции

- •18.4.3.3. Ингибиторы ВИЧ-протеаз

- •18.5.1. Малярия

- •18.5.2. Амебиаз

- •18.5.3. Трихомониаз

- •18.5.4. Токсоплазмоз

- •18.5.5. Лямблиоз

- •18.5.6. Лейшманиоз

- •18.5.7. Трипаносомоз

- •18.6. ВЫБОР ПРОТИВОМИКРОБНЫХ СРЕДСТВ

- •18.6.1. Выбор препаратов для лечения инфекций

- •18.8.1. Нематодозы

- •18.8.2. Трематодозы

- •18.8.3. Цестодозы

- •19. ВАКЦИНЫ

- •19.3. ПРОЧИЕ ВАКЦИНЫ

- •20. ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ И ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

- •20.1. ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ

- •20.1.1. Препараты экзогенного происхождения

- •20.1.1.1. Бактериальные препараты

- •20.1.1.2. Растительные препараты

- •20.1.2.1.1. Естественные пептиды

- •20.1.2.2. Цитокины

- •20.1.2.2.1. Интерлейкины

- •20.1.2.2.3. Индукторы ИНФ

- •20.1.2.2.5. Прочие препараты

- •20.1.3.3. Прочие препараты

- •20.2. ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

- •20.2.1.1. АГС I поколения

- •20.2.1.2. АГС II поколения

- •20.2.1.3. Н1-блокаторы, обладающие мембраностабилизирующими свойствами

- •20.2.1.4. Другие препараты

- •20.2.2. Стабилизаторы мембран тучных клеток

- •20.2.3.1. ГК для системного применения

- •20.2.3.2. ГК для местного воздействия

- •21. ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ СРЕДСТВА

- •21.1. ЦИТОТОКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (ЦТС)

- •21.1.1. Алкилирующие средства

- •21.1.2. Противоопухолевые антибиотики и другие интеркаляторы ДНК

- •21.1.3. Антиметаболиты

- •21.1.5. Ингибиторы протеинкиназ

- •21.1.6. Другие ЦТС

- •21.2.1. Гестагены

- •21.2.2. Антиэстрогены

- •21.2.3. Антиандрогены

- •21.2.6. Аналоги соматостатина

- •21.3.1. Ферментные препараты

- •21.3.2. Моноклональные антитела

- •21.3.3. Вакцины

- •21.3.4. Бифосфонаты, используемые при костных метастазах

- •21.4.1. Противорвотные средства

- •21.4.2. Колониестимулирующие факторы

- •1. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

- •1.1. Противомикробные средства

- •1.1.1. Антисептические средства

- •1.1.2. Антибактериальные средства

- •1.1.2.1. Синтетические антибактериальные средства

- •1.1.2.2. Антибиотики

- •1.1.3. Противогрибковые средства

- •1.1.4. Противовирусные средства

- •1.2. Противовоспалительные средства

- •1.2.3. Противовоспалительные средства других групп

- •1.2.3.1. Ферментные препараты

- •1.2.3.2. Вяжущие средства

- •1.2.3.3. Препараты кальция

- •1.2.3.4. Прочие препараты

- •2. ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

- •3. СРЕДСТВА, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ МЕТАБОЛИЗМА, РЕГЕНЕРАЦИИ И ИММУНИТЕТА

- •3.1. Витамины и родственные препараты

- •3.3. Иммуномодуляторы

- •4.1. Местные анестетики (МА)

- •6.1. Системные средства фторидопрофилактики

- •6.2. Препараты фторидов для местного применения

- •6.3. Реминерализующие средства

- •1. РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЕ СРЕДСТВА

- •1.3. Йоднесодержащие РКС

- •2. МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЕ КОНТРАСТНЫЕ СРЕДСТВА

- •1. ИММУНОГЛОБУЛИНЫ ЧЕЛОВЕКА НОРМАЛЬНЫЕ

- •2. ИММУНОГЛОБУЛИНЫ ЧЕЛОВЕКА СПЕЦИФИЧЕСКИЕ

- •3. ИММУНОГЛОБУЛИНЫ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- •2. «РАНЕВЫЕ» БАКТЕРИОФАГИ

- •1. БИФИДОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

- •2. ПРЕПАРАТЫ ЛАКТОБАКТЕРИЙ

- •3. КОЛИСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

- •4. ПРЕПАРАТЫ ИЗ НЕПАТОГЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА BACILLUS

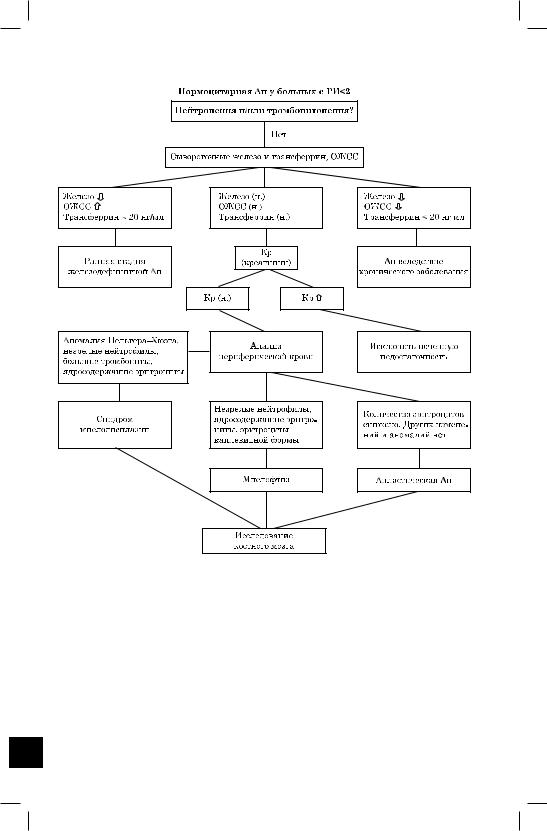

- •1. АНЕМИЯ

- •2. АНЕМИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ

- •1. ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ

- •2. СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

- •2.1. Лечение осложнений психофармакотерапии

- •2.1.1. Коллапс

- •2.1.2. Пароксизмальный экстрапирамидный синдром

- •2.1.3. Злокачественный нейролептический синдром (ЗНС)

- •2.1.4. Токсические реакции экзогенного типа

- •2.1.5. Серотониновый сидром

- •2.2. Состояния измененного сознания

- •2.3. Острые психотические расстройства

- •2.5. Медикаментозная терапия при алкогольном абстинентном синдроме (ААС)

- •2.6. Суицидальное поведение (СуП)

- •УКАЗАТЕЛЬ ПРЕПАРАТОВ

Комплексный препарат, содержащий лакто- и бифидобактерии.

Показания. Лечение заболеваний ЖКТ, со- провождающихся дисбактериозом кишечника, и ОКИ.

Дозы и применение. Детям 0–6 мес –

п/о по 1 дозе 2 р/сут, с 6 мес до 3 лет – по 1 дозе 3 р/сут, с 3 лет и старше – по 1 дозе 3–4 р/сут; взрослым – 2 дозы 3 р/сут. Курс лечения ОКИ – 5–7 сут, дисбактериоза – 10–15 сут.

■Экофемин (Pharma-Vinci A/S, Дания); капс.

вагин.

Показания. Лечение и профилактика дисбак- териоза влагалища.

Противопоказания. ГЧ, вагинальный кан-

дидоз.

Побочные эффекты. АР.

Взаимодействие. Возможно одновременное применение с АБС, противовирусными и им- муномодулирующими средствами.

Дозы и применение. Лечение: по 1 капс. 2 р/сут в течение 6 сут; при необходимости курс повторяют. Профилактика: по 1 капс. на ночь в течение 3–7 сут.

3. КОЛИСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

Изготовлены на основе живых бактерий E.coli M-17. Их лечебное действие обусловлено анта- гонистическими свойствами живых бактерий, а также иммуномодулирующей и адъювантной активностью бактериального липополисаха- рида.

■Колибактерин сухой (Россия); лиоф. д/приг.

р-ра и сусп. д/приема п/о (флак.), 2, 3, 5 доз. Показания. Лечение затяжных форм ОКИ, хронического колита различной этиологии, реконвалесцентов ОКИ, дисбактериоза.

Противопоказания. Специфические и неспе- цифические язвенные колиты. Взаимодействие. Не допускается одновре- менное проведение химио- и антибиотико- терапии.

Дозы и применение. Назначают п/о 2–3 р/сут.

При ОКИ, дисфункциях неустановленной этиологии: детям 6–12 мес – по 2–4 дозы; 1–3 года – 4–8 доз; старше 3 лет и взрослым –

6–12 доз. Лечение дисбактериоза, хронических колитов и энтероколитов: детям 6–12 мес – по 2 дозы; 1–3 лет – 4 дозы; старше 3 лет

ивзрослым – 6–12 доз. Продолжительность лечения – см. ИПП.

■Бификол сухой (Россия); лиоф. д/приг. р-ра д/приема п/о (флак.), 2, 3 и 5 доз. Комплексный препарат, содержащий коли-

ибифидобактерии.

Показания, противопоказания. См. «Коли-

бактерин сухой».

Дозы и применение. При ОКИ, дисфункциях неустановленной этиологии: детям 6–12 мес – по 3 дозы; 1–3 года – 5 доз 2 раза; старше 3 лет и взрослым – 5 доз 3 раза. Лечение дисбакте-

риоза, хронических колитов и энтероколитов:

детям 6–12 мес – по 2 дозы; 1–3 лет – 4 дозы; старше 3 лет и взрослым – 6–12 доз. Продол- жительность лечения – см. ИПП.

Приложение 14 867

4. ПРЕПАРАТЫ ИЗ НЕПАТОГЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА BACILLUS

Показания к применению споровых про-

биотиков. ОКИ, дисбиоз различного генеза, профилактика гнойно-септических осложнений в послеоперационном периоде. Одновременное применение споровых пробиотиков с анти- биотиками и химиопрепаратами нецелесооб- разно. При п/о введ. препараты принимают за 30–60 мин до еды.

■Споробактерин жидкий (Россия); сусп.

д/приема п/о: флак., 1, 2 и 5 мл; флак.-кап., 5

и 10 мл.

Показания. Лечение и профилактика хирур- гических, кишечных инфекций и дисбакте- риозов, вызванных патогенными и условно- патогенными микроорганизмами.

Побочные эффекты. Редко возможны озноб, сыпь, боль в животе, диарея.

Дозы и применение. Назначают п/о. Де-

тям: для лечения ОКИ в возрасте 1–3 лет – по 0,5 мл 2 р/сут, старше 3 лет – по 1 мл 2 р/сут в течение 7–10 сут; для лечения дис- бактериоза – в тех же дозировках в течение 20 сут. Взрослым: для лечения ОКИ – по 1 мл 2 р/сут в течение 7–10 сут; для лечения дис-

бактериоза различной этиологии – по 1 мл

2 р/сут в течение 20 сут; для лечения и про-

филактики хирургических инфекций: по 5 мл

1 р/сут (на ночь) в течение 5 сут до и после операции.

■Биоспорин (Россия); табл., 1 и 2 дозы; лиоф. д/приг. сусп. для приема п/о и местн. прим

(флак.), 2, 5 и 10 доз.

Показания. Лечение и профилактика ОКИ

идисбактериоза, профилактика хирургических инфекций, лечение вульвовагинального канди- доза и бактериального вагиноза (БВ).

Дозы и применение. Назначают п/о с 1 года

2–3 р/сут. Лечение ОКИ в течение 5–7 сут:

детям от 1 года и старше – по 1 дозе 2 р/сут; взрослым – по 2 дозы 3 р/сут. Лечение дис-

бактериоза кишечника – 2 р/сут в течение

10–14 сут: детям от 1 года и старше – по 1 дозе;

взрослым – по 2 дозы. Лечение вульвовагиналь- ного кандидоза и БВ: п/о по 2 дозы 2 р/сут

ии/в в виде орошений и аппликаций с экс- позицией 6–12 ч по 2 дозы 1 р/сут в течение

5–10 сут. Лечение и профилактика хирурги-

ческих инфекций: по 2 дозы 2 р/сут в течение 5–10 сут до и после операции.

■Бактисубтил (Patheon France, Франция);

капс., 35 мг.

Показания. Лечение острой и хронической диареи, кишечного дисбактериоза.

Противопоказания. ГЧ, иммунодефицит. Дозы и применение. Детям старше

7 лет – по 3–6 капс/сут; подросткам и взрос- лым – по 4–8 капс/сут. Курс лечения –

7–10 сут.

Дополнительная информация: e-mail gisk@list.ru

868 Приложение 15

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

АНЕМИЯ

1.Анемия

2.Анемия у новорожденных

1. АНЕМИЯ

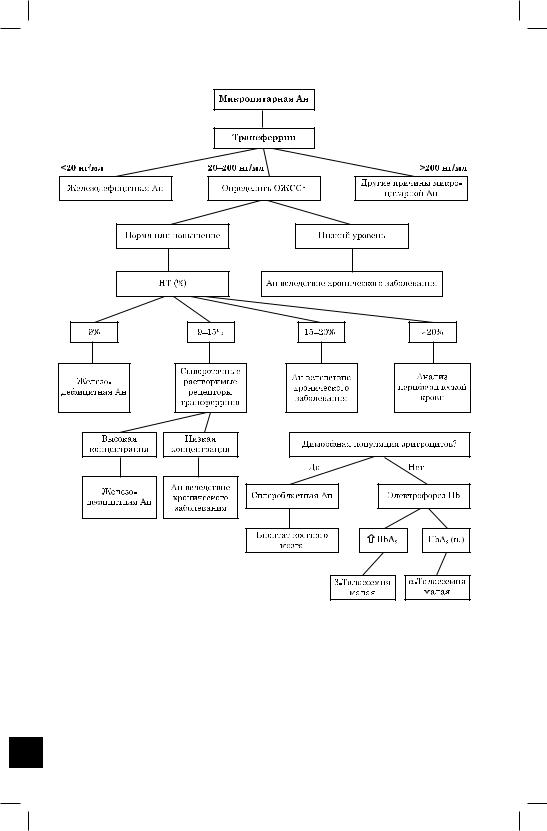

Анемия (Ан) – снижение количества Hb в единице объема крови (<110 г/л; чаще с од- новременным уменьшением числа эритроцитов, но при некоторых формах Ан содержание эрит- роцитов в крови может оставаться нормаль- ным или даже повышенным). В практической деятельности врача синдром Ан встречается относительно часто, но каждый раз возникают трудности в постановке основного нозологи- ческого диагноза. Одной из причин сложного диагностического процесса является многооб- разие заболеваний, при которых развивается синдром Ан, т.к. Ан всегда вторична. Ниже приводится классификация Ан в зависимости от ведущего механизма ее развития.

Ан, возникающая вследствие острой или хро-

нической кровопотери.

Ан, в основе развития которой лежит наруше- ние эритропоэза. Эту многочисленную группу подразделяют на микроцитарную, нормохром- но-нормоцитарную и макроцитарную Ан.

Микроцитарная Ан развивается вследствие дефицита железа (Fe), нарушения его транс- порта, утилизации и реутилизации, а также она может наблюдаться при талассемии.

Нормохромно-нормоцитарную Ан наблю-

дают при гипопролиферативных процессах: заболевания почек, эндокринной системы, при нарушениях белкового обмена; к этой группе также относят апластическую Ан, миелодис- плазию, миелофтиз.

Макроцитарная Ан развивается вследствие дефицита витамина В12, фолиевой кислоты, меди и витамина С.

Гемолитическая Ан, в основе развития которой лежит избыточный гемолиз. Эта обширная и разнообразная по своим клиниче- ским проявлениям группа Ан может возникать или при внешнем дефекте (extrinsic), точнее, воздействии внеклеточных факторов по отно- шению к эритроцитам, или при внутреннем дефекте (intrinsic), точнее, внутриклеточных факторах, включающих, в частности, аномалию мембран, Нb, обусловливающих метаболиче- ские расстройства, приводящие к гемолизу. Внешний дефект, лежащий в основе избы- точного гемолиза, происходит при гиперре- активности мононуклеарной фагоцитарной системы и спленомегалии; гемолиз, связан- ный с продукцией изоагглютининов, ауто- иммунный гемолиз, гемолиз при воздействии холодовых или тепловых антител, пароксиз- мальная ночная гемоглобинурия, а также при механической травме и инфекционных заболеваниях.

Внутренний дефект, лежащий в основе из- быточного гемолиза, развивается при на- следственной эритропоэтической порфирии, врожденном эллиптоцитозе, сфероцитозе, а также приобретенном стоматоцитозе, гипо- фосфатемии. Метаболические нарушения, при которых наблюдается избыточный гемолиз: дефицит Г-6-ФД, пируваткиназы и др.

Последнюю группу составляют гемоглобинопа- тии, в которую входят серповидно- клеточная Ан, гемоглобинопатии HbC, HbSC, HbE, а так- же β-, βδ-, α-талассемии, HbS–β-талассемия. Клиническая картина больных Ан опреде- ляется двумя факторами: нарушение транс- порта кислорода, приводящее к реакциям тканей на гипоксемию, и гиповолемические расстройства, возникающие вследствие крово- течения. Например, при гемолизе происходит уменьшение ОЦК, в то время как ОЦП может оставаться неизменным. Симптомы, появление которых связывают с нарушением транспор- та кислорода, развиваются из-за сниженной концентрации Hb. На определенном этапе развития Ан снижение содержания Hb компен- сируется повышением экстракции кислорода тканями (почти на 25%) из циркулирующих эритроцитов. Гиповолемические расстройства компенсируются увеличением работы сердца. Критическим уровнем, при котором в состоянии покоя удается поддерживать адекватный ОЦК, считается содержание Hb в пределах 50 г/л

и Нt – 15%.

Первым симптомом Ан является одышка, возни- кающая при физической нагрузке; в дальней- шем при прогрессировании болезни она может беспокоить человека уже в состоянии покоя. Больных беспокоят различной степени общая усталость, сердцебиение, шум в ушах и голо- вокружение. Более тяжелая степень Ан может сопровождаться летаргией, нарушениями созна- ния и появлениям таких угрожающих жизни признаков, как СН, нестабильная стенокардия, фатальные нарушения ритма сердца.

Ан, индуцированная острым кровотечением, клинически проявляется ощущением выражен- ной усталости, апатией, судорогами в мышцах, снижением АД, шоком и даже возможен смер- тельный исход.

Необходимо подчеркнуть, что клинические проявления при Ан многообразны. Это обуслов- лено в первую очередь многообразием забо- леваний и их природы, что и предопределяет различные оттенки клинической картины Ан. Непосредственно с развитием самой Ан связы- вают появление бледности кожи и видимых слизистых оболочек. Бледность имеет особый оттенок, чтобы отделить от других вариантов,

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Приложение 15 869 |

|

|

|

||||||

|

ее часто характеризуют как палевый оттенок |

Имеются ли признаки подавления костномоз- |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

кожных покровов. Специфичность и чувстви- |

гового кроветворения? |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

тельность этого признака колеблются от 19 |

Имеются ли признаки нарушения обмена Fe? |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

до 70% и от 70 до 100% соответственно. Кожа |

Имеются ли признаки дефицита витамина В12 |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

ладоней, лица, ногтевые ложа и конъюнктива |

или фолиевой кислоты? |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

являются лучшими местами для исследования |

Чтобы ответить на эти вопросы, необходи- |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

бледности. Желтуха является другим при- |

мо выполнить диагностическую программу, |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

знаком, который связывают с развитием Ан. |

в которой ведущую роль отводят лаборатор- |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

Однако ее правильная трактовка существенно |

ной диагностике. Существует несколько ре- |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

зависит от условий освещения, при которых |

комендаций по применению в клинической |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

происходит обследование больного, и опыта |

практике алгоритмов, но общим для всех |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

врача. В клиническую программу обследования |

них является развернутый анализ крови, |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

больного с Ан обязательно включают исследо- |

включающий подсчет числа лейкоцитов и их |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

вание лимфатической системы, определяют |

дифференцировку, подсчет числа эритроцитов, |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

размеры селезенки (спленомегалия), печени |

ретикулоцитов, тромбоцитов, определение |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

(гепатомегалия), выявляют оссалгию (вызывают |

концентрации Hb и Нt. Чтение развернутого |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

поколачиванием костей, особенно грудины). |

анализа периферической крови дополняется |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

Внимание должны привлечь петехии, экхимозы |

целым рядом расчетных индексов, применение |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

и другие признаки нарушения коагуляции или |

которых у каждого конкретного больного помо- |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

кровоточивости. При обследовании больного |

жет более надежно выбрать соответствующий |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

необходимо расспросить о пищеварении с тем, |

диагностический алгоритм. Ниже приводятся |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

чтобы не пропустить скрытого желудочно- |

расчетные показатели. |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

кишечного кровотечения. Приступая к поста- |

|

|

|

|

Hb · 3= Нt. |

|

|

|

|||||||||||||||

|

новке диагноза Ан, врачу предстоит ответить |

Средний эритроцитарный объем (СЭО) в норме |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

на следующие 5 вопросов: |

составляет 80–94 фемтолитра (фл). При мик- |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

Имеются ли признаки кровотечения или оно |

роцитарной Ан СЭО<80 фл, при нормоцитар- |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

уже состоялось? |

ной Ан СЭО составляет от 80 до 96 фл, при |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

Имеются ли признаки избыточного гемолиза |

макроцитарной Ан СЭО>96 фл. Определение |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

(разрушения эритроцитов)? |

СЭО играет важную роль в определении как |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

Алгоритм №1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

870 Приложение 15

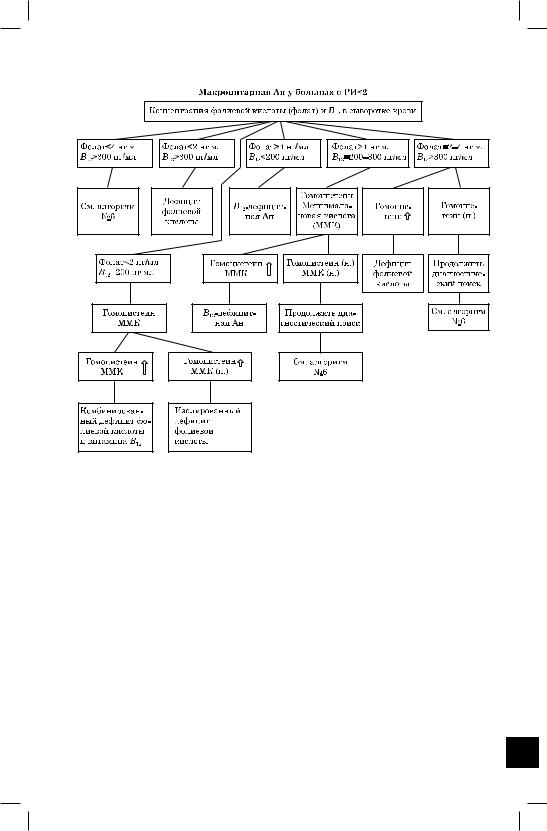

Алгоритм №2

природы Ан, так и в выборе диагностического алгоритма.

Среднее содержание Hb в эритроците (ССГЭ) в норме у мужчин составляет 31–37 пикограмм (пг), у женщин – 30–36 пг.

Распределение эритроцитов по диаметру (РЭД) – очень важно для определения выра- женности анизоцитоза.

Другим важным параметром в диагностике Ан является ретикулоцитарный индекс (РИ), который определяют как произведение про- центного содержания ретикулоцитов и фактора коррекции. Ниже дана таблица, позволяющая установить фактор коррекции в зависимости от Нt.

Взаимоотношение Нt (в %) и фактора коррекции

Нt |

Фактор коррекции |

40–45 |

1,0 |

35–39 |

1,5 |

25–34 |

2,0 |

15–24 |

2,5 |

<15 |

3,0 |

При установлении факта снижения количе- ства Hb в единице объема крови или числа эритроцитов необходимо ответить на вопрос: «Каков РИ»? Если РИ<2, можно говорить о неадекватном ответе костного мозга на раз-

Приложение 15 871

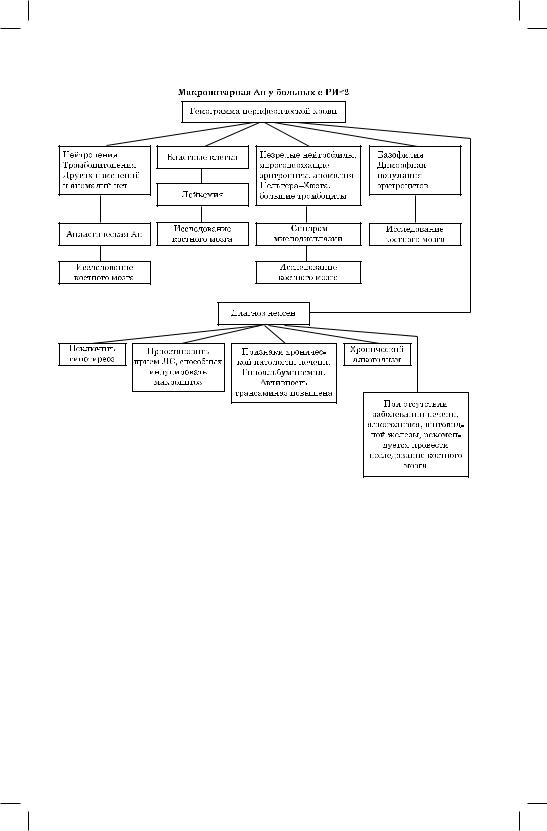

Алгоритм №3

вившуюся Ан. Если РИ>3, ответ костного мозга адекватен.

Этот этап диагностического процесса является важным, т.к. он позволяет принципиально выделить два процесса. Повышенный РИ может свидетельствовать о характере питания и лечения (получал ли больной лекарственные препараты, содержащие фолиевую кислоту, витамин В12 или же употреблял пищевые продукты с их повышенным содержанием?). Повышенное содержание ретикулоцитов мо- жет развиться при остром кровотечении или гемолизе, что влечет за собой соответствующую диагностическую программу. На данном этапе рассматривается вариант Ан, при котором РИ<2. В таком случае необходимо оценить Ан с учетом показателя СЭО, что позволит классифицировать Ан как микроцитарную, нормоцитарную или макроцитарную.

См. алгоритм №2, в котором представлен вариант микроцитарной Ан. Наиболее ча- стые причины ее возникновения: дефицит Fe, сидеробластная Ан (вследствие нарушения утилизации внутриклеточного Fe для синтеза Hb), α- и β-талассемия и Ан вследствие хро- нического заболевания. Следующим этапом в диагностике микроцитарной Ан является установление степени микроцитоза, наруше- ния метаболизма Fe, определяют РЭД, иссле- дуют мазок периферической крови. Возможно потребуется применить и такие сложные мето- ды, как биопсия костного мозга, определение уровня растворимых сывороточных рецепторов трансферрина и др. Степень микроцитоза играет определенную роль в установлении нозологической принадлежности Ан. Так, если СЭО≤70 фл, то чаще всего Ан возни- кает вследствие хронического заболевания. Принципиальное значение играет оценка

транспорта Fe при установлении микроци- тарного характера Ан. Транспорт Fe оцени- вают по Cпл Fe, общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС), насыщению трансферрина (НT), содержанию трансферрина

иего растворимых рецепторов. Ориентируясь на показатели транспорта Fe, можно провести дифференциальную диагностику между близ- кими формами Ан – Fe-дефицитная Ан и Ан вследствие хронического заболевания. Так, при последнем варианте Ан снижены ОЖСС и НT, повышена концентрация трансферрина и его растворимых рецепторов. По этим признакам можно провести дифференциальную диагно- стику между двумя формами Ан.

Наиболее частой клинической формой является Fe-дефицитная Ан. В практической деятель- ности врач исходит из того, что эта форма Ан развивается вследствие потери крови через ЖКТ, у женщин причиной могут служить маточные кровотечения, не последнюю роль играет патология мочевыводительной системы. В последние годы чаще стали встречаться больные с Fe-дефицитной Ан, развившейся из-за недоедания. Эта форма Ан может разви- ваться у подростков при быстром росте, в пери- од Б, а также у больных, которым производили операции на ЖКТ. Диагностические критерии Fe-дефицитной Ан: выраженный анизоцитоз,

сниженные Cпл Fe, ОЖСС, повышение уровня трансферрина, микроцитоз. Однако следует иметь в виду, что при Ан патологический процесс развивается постепенно и проходит несколько стадий. В начальной стадии расход Fe или его потеря превышают его поступле- ние в организм человека, но содержание Hb

иCпл Fe находятся в пределах физиологи- ческой нормы. Процесс компенсации связан с повышенной абсорбцией Fe из ЖКТ, о чем

872 Приложение 15

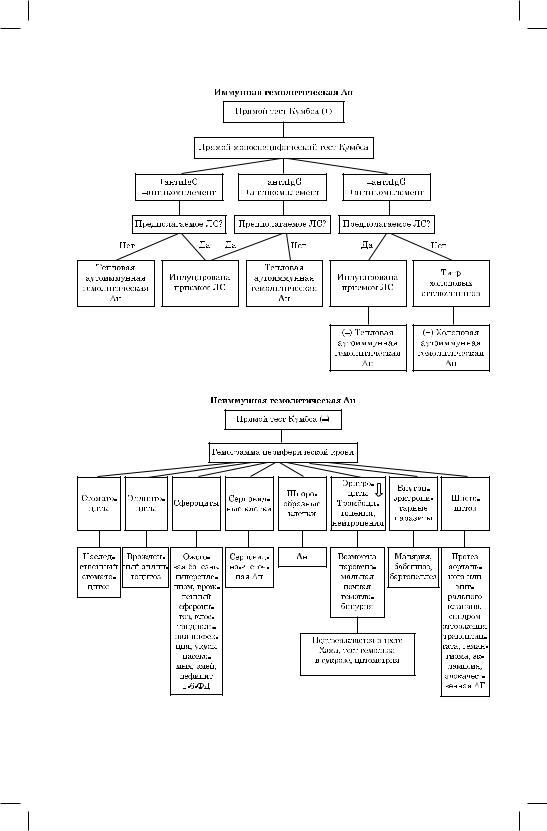

Алгоритм №4

свидетельствует пониженная Cпл трансферрина <20 нг/мл. Следующая стадия процесса харак- теризуется опустошением депо Fe в организме: Cпл трансферрина повышена, Cпл Fe снижена (<50 мкг/дл или 9 мкмоль/л), НT уменьшается на 16%, повышается уровень рецепторов транс- феррина в плазме. Следующая стадия харак- теризуется физиологическим уровнем числа циркулирующих эритроцитов, но изменяются показатели красной крови. В конечном счете происходит развитие микроцитоза и гипохро- мии. Заключительная стадия патологического процесса характеризуется поражением орга- нов-мишеней. Клиницисту важно учитывать стадийность Ан при дефиците Fe; клинические проявления болезни свидетельствуют о далеко зашедшем патологическом процессе, когда те или иные органы начинают реагировать на гипоксемию.

Для сидеробластной Ан характерно повышение Cпл Fe, трансферрина и НT, в то же время снижается ОЖСС; выявляются диспластиче- ские клетки.

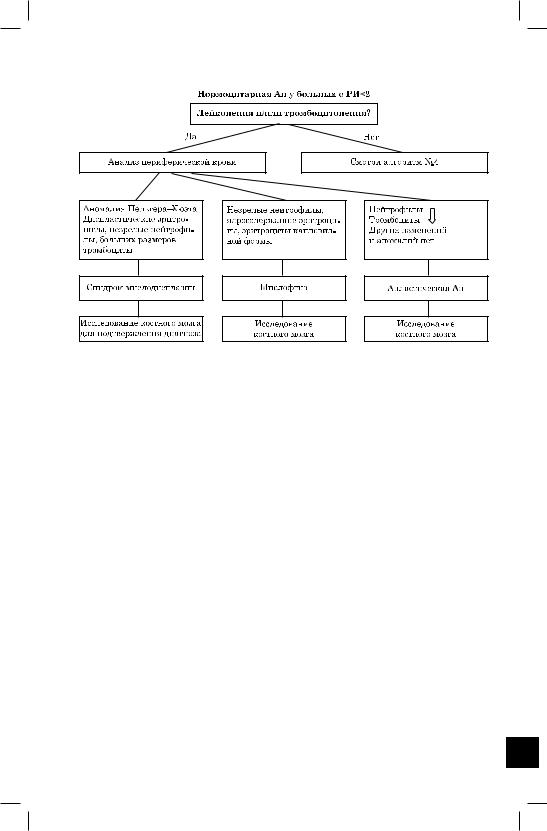

Нормоцитарная Ан с РИ<2 встречается при большой группе заболеваний (алгоритм № 3): Fe-дефицитная Ан (ранние стадии), Ан вслед- ствие хронического заболевания, апластическая Ан, миелодисплазия, миелофтиз, Ан у больных с уремией, заболеваниями печени, эндокринной системы, ВИЧ-инфекцией и др. Диагности- ческий ключ – выделение в особую группу больных, у которых выявляется лейкопения и тромбоцитопения. В эту группу нормоцитар- ной Ан входят апластическая Ан, миелофтиз, синдром миелодисплазии, болезни печени. Аномальные формы лейкоцитов характерны для лейкемии, лимфомы, синдрома миело- дисплазии. Диагностическую ценность имеет

Приложение 15 873

Алгоритм №5

показатель РЭД. Так, анизоцитоз характерен для Fe-дефицитной Ан, мегалобластной Ан, миелодисплазии, заболеваний печени, в то время как нормальные показатели РЭД встре- чаются у больных с Ан вследствие хронического заболевания, острой кровопотери.

В отечественной литературе мало обсуждается вопрос о выделении в особую форму Ан вслед- ствие хронического заболевания. Ниже даны основные критерии диагностики этой формы Ан. Развитие Ан происходит спустя 1–2 мес после того, как развилось основное заболева- ние; она характеризуется как нормоцитарно- нормохромная Ан, при которой регистрируются нормальные показатели СЭО, ССГЭ, РЭД и РИ<2. Выше уже рассматривались особенно- сти транспорта Fe у этой категории больных; наиболее важными признаками являются сни- женные Cпл Fe, ОЖСС, НT. При исследовании костного мозга обнаруживают увеличение депо Fe. Разнообразна группа заболеваний, при которых Ан может развиться как хронический синдром. Среди них выделяют заболевания соединительной ткани (ревматоидный артрит, СКВ), инфекционные заболевания (ВИЧ, тубер- кулез, остеомиелит, септический эндокардит, хронические грибковые заболевания), зло- качественные новообразования (карциномы, лимфомы, лейкемия), заболевания печени

и эндокринной системы (в т.ч. надпочечниковая недостаточность, гипотиреоз, гипертироидизм, гипопитуитаризм).

Кнормоцитарной Ан также относят апласти- ческую Ан. Она может развиться при таких инфекционных заболеваниях, как ВИЧ, гепа- тит, инфицировании вирусом Эпштейна–Барр; приеме ЛС (противосудорожные средства, препараты, содержащие соли золота, хлорам- феникол), во время Б, радиационном и токси- ческом воздействии, при лимфоме, тимоме, а также известны идиопатические и врожденные формы апластической Ан. При подозрении на эту форму Ан показано исследование ко- стного мозга.

Алгоритм №4 является продолжением преды- дущего алгоритма; в них обобщен диагностиче- ский процесс при нормоцитарной Ан.

КАн вследствие нарушения эритропоэза также относят и макроцитарную Ан. Это большая и разнообразная по своей природе группа Ан. Макроцитарная Ан в клинической практике может встретиться при дефиците

витамина В12, фолиевой кислоты, при приеме некоторых ЛС, остром миелогенном лейкозе, алкоголизме, заболеваниях печени, щитовид- ной железы, миеломе и др. Макроцитарную Ан подразделяют на мегалобластную (мега- лобластическую) и немегалобластную Ан. Это

874 Приложение 15

Алгоритм №6

|

разделение имеет практическое значение, т.к. |

ский статус больного, который нуждается |

|

позволяет подойти к постановке нозологиче- |

в ЗТ витамином В12, и болезнь не может |

|

ского диагноза и определить патогенетическое |

быть компенсирована только приемом ЛС, |

|

лечение. При исследовании периферической |

содержащих фолиевую кислоту. Анализ пе- |

|

крови обращают внимание на овальную форму |

риферической крови может быть ключом |

|

макроцитов и гиперсегментированные нейтро- |

в постановке диагноза мегалобластной Ан. |

|

филы – признаки мегалобластной Ан. Когда |

Ниже приведены те признаки, по которым |

|

не наблюдается гиперсегментации нейтро- |

устанавливают диагноз этой формы Ан: нор- |

|

филов, выявляемые изменения трактуют как |

моцитоз, макроцитоз, лейкопения, базофилия, |

|

макроцитоз без мегалобластов. Однако следует |

тромбоцитопения, изменение РЭД в сторону |

|

подчеркнуть, что в случаях мегалобластной |

увеличения, гиперсегментация нейтрофилов, |

|

Ан диагноз желательно подтверждать ис- |

анизо- и пойкилоцитоз, шистоцитоз, сфероци- |

|

следованием Cпл витамина В12 и фолиевой |

тоз, обнаружение в эритроцитах телец Жолли, |

|

кислоты, чтобы исключить их роль в развитии |

колец Кабо, повышение активности ЛДГ |

|

мегалобластной Ан. Мегалобластоз – одна |

и Cпл билирубина. Наиболее часто дефицит |

|

из ведущих причин развития макроцитарной |

витамина В12 возникает во время Б, приеме |

|

Ан, но эти два термина, которые применяют |

контрацептивов, витамина С в мегадозах, при |

|

врачи, не являются взаимозаменяемыми. Так, |

миеломе, ВИЧ-инфекции. |

|

не всегда мегалобластная Ан является в то же |

Существует различие в дефиците фолиевой |

|

время макроцитарной и наоборот. |

кислоты и витамина В12. Дефицит фолиевой |

|

Наиболее частая причина мегалобластной |

кислоты встречается у больных алкоголизмом, |

|

Ан – дефицит витамина В12, который сопро- |

пожилых людей, при спру, Б, КГ, псориазе, |

|

вождается развитием неврологических при- |

во время проведения хронического гемодиа- |

|

знаков, что ее существенно отличает от тех |

лиза, при лечении эпилепсии. Дефицит В12 |

|

форм Ан, которые развились лишь только |

может развиться у вегетарианцев, при рако- |

|

из-за дефицита фолиевой кислоты. Ошибка |

вых заболеваниях, хроническом панкреатите, |

|

в диагнозе может ухудшить неврологиче- |

синдроме Золлингера–Эллисона, глистной |

|

Приложение 15 875

Алгоритм №7

Алгоритм №8

инвазии, приеме колхицина, противотуберку- |

В алгоритмах №5 и 6 сведены основные реко- |

|

лезных средств и др. |

мендации диагностического поиска у больных |

|

Немегалобластная Ан чаще всего наблюдается |

с макроцитарной Ан. |

|

при синдроме миелодисплазии, апластической |

Заключительную группу представляют Ан |

|

Ан, миеломной болезни и др. |

в основе развития, которых лежит избыточ- |

|

|