После пересечения железы отдельно ушивают культю ее протока. На поверхность среза (без излишнего сдавливания тканей) накладывают атравматические швы, используя нерассасывающуюся моно-филаментную (желательно) нить. Кроме того, иногда поверхность среза поджелудочной железы укрывают гемостатической пластиной тахокомб. Культи сосудов раздельно лигируют и прошивают.

Тотальная панкреатодуоденэктомия

Тотальную панкреатодуоденэктомию выполняют редко (обычно при мультифокальном раке поджелудочной железы). Проведение операции предусматривает удаление части желудка и общего желчного протока, всей поджелудочной железы с селезенкой, двенадцатиперстной кишкой и окружающей клетчаткой с лимфатическими узлами. Методика этой операции, с одной стороны, дублирует этапы стандартной панкреатодуоденальной резекции, а с другой - дистальную панкреатэктомию.

После любого хирургического вмешательства на поджелудочной железе могут возникнуть осложнения. Наиболее часто отмечают развитие послеоперационного панкреатита, несостоятельность панкреатодигестивного и билиодигестивного анастомозов, а также гастростаз (особенно после панкреато-

дуоденальной резекции с сохранением привратника). Для профилактики осложнений, помимо тщательной коррекции систем гомеостаза, в настоящее время назначают производные сома-тостатина (октреотид), эффективно подавляющие секреторную функцию поджелудочной железы. Многие авторы считают обязательным наружное дренирование протока культи поджелудочной железы, анастомозированной с ней тонкой кишки, а также общего желчного протока. Эти меры не уменьшают вероятность возникновения несостоятельности анастомозов, но значительно снижают опасность их последствий. При проведении полноценного наружного дренирования всех зон анастомозов на время ближайшего послеоперационного периода частичная несостоятельность билиодигестивного или панкреатодигестив-ного анастомозов, как правило, не вызывает развития перитонита и не требует повторных оперативных вмешательств.

Вероятность возникновения специфических послеоперационных осложнений после панкреатодуоденальных резекций составляет 40-70%. Внутрибрюшные и желудочно-кишечные кровотечения, перитонит, абсцессы и печеночная недостаточность - основные причины смерти в послеоперационном периоде. При дистальных резекциях развитие осложнений отмечают реже (в 21-41% случаев). Снижению частоты или тяжести послеоперационных внутри-брюшных осложнений способствует назначение адекватной интенсивной терапии, направленной на восполнение волемических параметров и энергетических потребностей организма. Наиболее важным считают назоэнтеральное питание и раннее восстановление функций кишечника.

Данная книга в списке рекомендаций к покупке и прочтению форума сайта https://meduniver.com/

Резекция поджелудочной железы неизбежно приводит к снижению ее функционального потенциала; это требует назначения заместительной ферментной терапии, а также систематического контроля углеводного обмена.

В многочисленной группе больных раком ПЖ невозможна радикальная операция. Но развитие таких осложнений, как механическая желтуха или обтурация двенадцатиперстной кишки, вынуждает осуществлять паллиативные вмешательства по жизненным показаниям.

При механической желтухе и невозможности ретроградного эндоскопического стентирования терминального отдела общего желчного протока выполняют гепатикоэнтеростомию на выключенной (по Ру) петле тощей кишки. В редких случаях, при высоком слиянии пузырного и общего печеночного протоков и небольшой вероятности вовлечения их в опухоль, производят холецистоэнтеростомию. Холедоходуоденостомию и холецистогастросто-мию не проводят вследствие большого риска стенозирования анастомоза вследствие прогрессирования опухоли. Как правило, операцию внутреннего билиарного шунтирования необходимо сочетать с гастроэнтеростомией при нарушении проходимости двенадцатиперстной кишки и эвакуации из желудка.

При прогрессировании заболевания (поздние стадии) развивается изнуряющий болевой синдром, предельно снижающий качество жизни пациентов. Традиционное медикаментозное подавление боли малоэффективно. Обезболивающего эффекта достигают катетеризацией эпидурального пространства с введением в него анестетиков. Видеоторакоскопическую одностороннюю или двустороннюю симпатспланхникэктомию как миниинвазивный хирургический метод угнетения болевого синдрома выполняют наиболее часто.

При выраженной эктазии главного протока поджелудочной железы (связана с обтурацией его опухолью в проксимальном отделе) для купирования болевого синдрома производят декомпрессионную панкреатоеюностомию.

Лекарственное и лучевое лечение

Лечение больных раком ПЖ должно проводиться под контролем онколога для планирования и проведения адъювантной терапии или лекарственной терапии в качестве самостоятельного метода.

Особого внимания заслуживает послеоперационная комбинированная химиолучевая терапия. Степень ее эффективности оценить не удалось до сих пор, поэтому существует много схем лучевого воздействия. Комбинированный метод терапии (оперативное лечение с последующей химиолучевой терапией) позволяет не только значительно повысить выживаемость пациентов, но и улучшить качество их жизни.

В настоящее время для лечения рака поджелудочной железы используют такие цитостатики как 5-фторурацил (высокая токсичность!), гемцитабин (гемзар), митомицин, доксорубицин, эпирубицин и др. Из современных лекарственных средств назначают гемцитабин, кселоду*, кампто*, паклитаксел, доцетаксел, томудекс* и некоторые другие. Большинство разработанных схем химиотерапии предусматривает сочетание препаратов разнонаправленного действия. Так, для угнетения ангиогенеза используют комбинацию фторурацила и лейковорина (или таксола*, цисплатина и 5-фторурацила).

Одним из направлений повышения эффективности лечения оперированного и неоперабельного рака поджелудочной железы считают сочетание лучевой терапии с цитостатиками. При использовании гемцитабина в дозе 1000 мг/м2 (1, 8, 15-й день) с лучевой терапией (27 Гр, 15 фракций) объективно отмечают улучшение состояния примерно у четверти больных.

Комбинация лучевой терапии (60 Гр) с лекарственным комплексом (фторурацил, доксорубицин и цисплатин) обеспечивает выживаемость 50% пациентов с местнораспространенным раком поджелудочной железы до 15 мес. Перспективной является предоперационная (неоадъювантная) терапия, направленная на понижение стадии опухоли.

Новым направлением лекарственной терапии является проведение лучевой терапии с использованием в качестве радиосен-сибилизирующих средств цитостатиков, что позволяет увеличить эффективность терапии без увеличения токсичности, а также тар-гетной (целевой, молекулярной таргетной терапии), при которой используются препараты, воздействующие строго на клеточные опухолевые структуры.

Прогноз

По данным исследований, показатели общей выживаемости после радикальных резекций рака поджелудочной железы зависят от многих факторов. Медиана общей выживаемости составляет 12-30 мес. Число пациентов, проживших 5 лет и более после хирургического лечения, достигает 15-20%. После паллиативных хирургических вмешательств или без них и химиотерапии лишь небольшое число больных имеет шансы прожить 6-8 мес. Трудоспособность практически у всех больных раком ПЖ утрачивается.

Данная книга в списке рекомендаций к покупке и прочтению форума сайта https://meduniver.com/

Глава 17. Опухоли надпочечников и мочеполовой системы

17.1. РАК КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКА

Рак коры надпочечника (НП) [рак коркового слоя НП, или адренокортикальный рак (АКР)] относится к числу редких злокачественных новообразований, развивается из клеток коркового слоя НП и может проявляться симптомами эндокринной дисфункции или, на поздних стадиях, общими симптомами распространенного онкологического заболевания.

Код по МКБ-10

C74.0.

Эпидемиология

АКР - редкая опухоль как у взрослых, так и у детей. Истинная частота этой формы рака неизвестна. Однако аденомы НП малых размеров довольно часто (5%) обнаруживаются у людей среднего и пожилого возраста при КТ или МРТ, выполненных во время обследования по иным причинам. Частота АКР у детей составляет приблизительно 0,5% всех злокачественных опухолей и встречается в соотношении 1 на 500 000 детей. Заболеваемость АКР в США составляет около 0,5- 2,0 случая на 1 млн человек, ежегодно регистрируют 75-115 новых случаев данной патологии. Пик заболеваемости АКР приходится на два возрастных периода - до 5 лет и 40-50 лет. Чаще болеют женщины (4:3). Кроме того, АКР, сопровождающийся гиперсекрецией гормонов, также чаще встречается у женщин (7:3), чем у мужчин (3:2). Билатеральное поражение НП наблюдается у 2-10% больных. В структуре онкологической заболеваемости АКР занимает менее 0,05% всех злокачественных эндокринных опухолей.

Классификация Международная гистологическая классификация

Для оценки злокачественности опухоли НП Weiss и соавт. предложили классификацию, в которой следует учитывать следующие морфологические признаки.

•Гиперхромные ядра клеток.

•Количество митозов в ядрах клеток >5 на 50 полей высокого разрешения.

•Наличие атипичных митозов.

•Наличие в опухоли <25% светлоклеточных клеток.

•Наличие очагов некроза.

•Наличие венозной, лимфатической инвазии.

• Наличие инвазии в капсулу НП.

Наличие трех из перечисленных критериев и более свидетельствует о злокачественном характере образования.

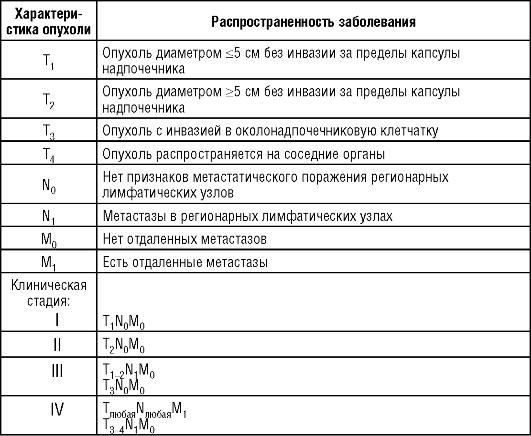

Международная классификация по TNM

Классификация адренокортикального рака по TNM представлена в табл. 17-1. Таблица 17-1. Классификация адренокортикального рака по TNM

Этиология

Этиология АКР, как и других злокачественных заболеваний, точно не установлена. Большинство случаев АКР не имеет связи с наследственностью. Тем не менее выделяют ряд заболеваний, при которых риск развития АКР повышен. Синдром Ли-Фраумени является редким наследственным состоянием, при котором значительно повышен риск развития рака молочной железы, предстательной железы, лейкоза, костных опухолей и коры НП. Синдром MEN-1 - наследуемое состояние, приводящее к высокому риску возникновения опухолей трех желез - гипофиза, околощитовидных желез и поджелудочной

железы. У одной трети таких больных может также возникнуть и рак коры НП, обычно протекающий бессимптомно.

Патогенез

Данная книга в списке рекомендаций к покупке и прочтению форума сайта https://meduniver.com/

До сих пор о генетических основах развития опухолей коры НП известно немного. При изучении генетических основ развития АКР с успехом использовались методы молекулярного цитогенетического клонирования. Установлена роль некоторых хромосомных аномалий в процессе онкогенеза. Индуцированная потеря гетерозиготности и другие манипуляции с этими локусами помогли выявить гены, подавляющие и стимулирующие развитие АКР. Прежде всего это гены, кодирующие белки р53 (ген ТР53, расположенный в локусе 17р13.1), p57

(ген KIP2, локус11р15) и белки инсулиноподобного фактора роста II (ген IGFII, локус 11p15.5). Следует отметить, что АКР часто развивается при синдроме

Видемана-Беквита, для которого характерны изменения генома в локусе 11р15.

Клиническая картина

Симптомы АКР могут быть связаны с избыточной выработкой гормонов, с большими размерами опухоли, сдавливающей окружающие органы и ткани, или проявляться симптомами распространенного заболевания.

АКР, проявляющийся повышенной выработкой гормонов коры НП, наблюдается у 34-72% больных. У мужчин эстрогены могут привести к некоторой болезненности и увеличению грудных желез, снижению потенции и полового влечения. У женщин андрогены могут вызвать избыточный рост волос на лице и туловище, нарушение менструального цикла и изменение голоса. Избыточная выработка кортизола при аденомах и АКР приводит к появлению синдрома Кушинга, который наблюдается у 30-40% больных АКР и характеризуется следующим признаками и симптомами.

•Увеличение веса за счет отложения жира особенно в области грудной клетки и живота.

•Отложение жира на шее сзади и в области плеч.

•Растяжение кожи на животе (стрии).

•Обильный рост волос на лице, груди и спине у женщин.

•Нарушение менструального цикла.

•Появление слабости в ногах.

•Склонность к появлению синяков.

•Депрессия и ухудшение настроения.

•Ломкость костей за счет остеопороза (разрежение костной ткани).

Повышение выработки альдостерона значительно чаще встречается у больных с аденомами, нежели АКР, и сопровождается высоким артериальным давлением, слабостью, спазмом мышц, жаждой и обильным выделением мочи. Альдостеронсекретирующий АКР - редкая причина возникновения артериальной гипертонии, поддающейся лечению, его диагностируют у 0,7-2,2% больных.

У больных при наличии опухоли, не сопровождающейся повышенной выработкой гормонов, заболевание может манифестировать симптомами, общими для генерализованных злокачественных новообразований. В таком случае наиболее частые симптомы гормонально-неактивного АКР - наличие забрюшин-ной опухоли (по данным УЗИ, КТ или МРТ) или пальпируемой опухоли в животе, боль в животе и чувство переполнения желудка при больших размерах образования, боль на стороне поражения, снижение веса, анорексия, слабость и другие симптомы, характерные для генерализованного онкологического процесса.

Скрининг

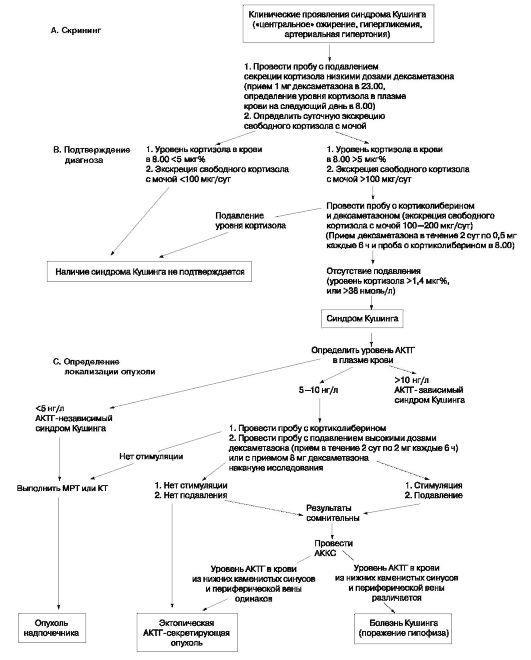

Общий алгоритм диагностики АКР представлен на рис. 17-1.

Диагностика

Диагностика АКР на ранних стадиях затруднена, особенно если опухоль не является гормонально-активной, поэтому такие новообразования обычно выявляют лишь при достижении значительных размеров.

Анамнез и физикальное обследование

АКР, не сопровождающийся продукцией гормонов, на ранних стадиях может протекать бессимптомно. При сборе анамнеза и проведении общего осмотра следует обратить внимание на признаки повышенной продукции гормонов коры НП, которые чаще всего проявляются синдромом Кушинга. При больших размерах опухоли образование может пальпироваться через переднюю брюшную стенку.

Лабораторные исследования

Большинство злокачественных новообразований НП - гормонально-активные опухоли, которые вырабатывают большое количество кортизола или андрогенов, в том числе дегидроэпи-андростерон и его сульфат. В целом ткань АКР содержит ряд ферментов, которые запускают биосинтез неполноценных стероидов, поэтому при данном заболевании в плазме крови повышена концентрация предшественников стероидных гормонов. Наличие феминизации или гиперальдостеронизма можно подтвердить при выявлении повышенного содержания в плазме крови эстрадиола или эстрона, а также при определении уровня альдостерона, 11дезоксикортикостерона и кортикостерона. Таким образом, диагностика АКР состоит из двух основных этапов - определение концентрации гормонов НП в сыворотке крови и применение методов визуализации (УЗИ, КТ, МРТ) для оценки распространенности заболевания.

Инструментальные исследования

При диагностике АКР важны результаты КТ и МРТ, которые позволяют определить размеры опухоли, а также оценить со-

Данная книга в списке рекомендаций к покупке и прочтению форума сайта https://meduniver.com/

Рис. 17-1. Диагностика адренокортикотропного рака стояние регионарных лимфатических узлов и наличие отдаленных метастазов.

Чувствительность КТ при диагностике опухолей НП составляет 70-80%. При МРТ на Т2-взвешенных томограммах первичный АКР характеризуется средней или высокой интенсивностью сигнала, нефункционирующие аденомы - низкой интенсивностью сигнала, феохромоцитомы - крайне высокой интенсивностью. Всем больным с подозрением на АКР обязательно выполняют рентгенографию или КТ органов грудной клетки и назначают консультацию эндокринолога.

Дифференциальная диагностика

АКР следует дифференцировать от болезни Иценко-Кушинга, первичного гиперальдостеронизма, доброкачественных опухолей

НП.

Показания к консультации других специалистов

Поскольку АКР часто сопровождается выработкой гормонов коры НП, всем больным с подозрением на данную патологию показано проведение консультации эндокринолога.

Пример формулировки диагноза

Рак надпочечника II стадии, T2NxM0.

Лечение Цели лечения

Удаление первичной опухоли и устранение гормонального дисбаланса, обусловленного повышенной продукцией гормонов первичной опухолью.

Показания к госпитализации

Терапию АКР следует проводить в специализированном онкологическом стационаре. Госпитализация больного обязательна.

Хирургическое лечение

Оперативное лечение - основной метод терапии больных АКР. Стандартом терапии АКР считают хирургическое удаление НП (адреналэктомия) и регионарных лимфатических узлов (ЛУ). Регионарными лимфатическими узлами для правого НП являются ретрокавальные, латерокавальные и межаортокавальные. Для левого НП - преаортальные, латероаортальные, межаортока-вальные и ретроаортальные. При генерализованном заболевании по возможности показано удаление всех метастатических очагов. Рецидивы АКР после радикальной адреналэктомии наблюдаются в 35-85% случаев. Стандартный доступ - косая или срединная лапаротомия, как при выполнении трансабдоминальной нефрэк-томии. При удалении гормонально-активной опухоли раннюю мобилизацию и пересечение сосудов НП считают основной целью хирургического вмешательства. Альтернатива открытой операции - лапароскопическая адре-налэктомия - имеет ряд несомненных преимуществ, таких как сокращение периода реконвалесценции, койко-дня, длительности приема наркотических анальгетиков, достижение лучшего косметического эффекта. Онкологические результаты открытой и лапароскопической адреналэктомии сопоставимы.

Лекарственное и лучевое лечение

АКР относится к опухолям, резистентным к применению лучевой или химиотерапии, поэтому применение данных видов

терапии малоэффективно. Агрессивную хирургическую тактику у больных АКР, в том числе при возникновении рецидивов, считают наиболее рациональной.

Данная книга в списке рекомендаций к покупке и прочтению форума сайта https://meduniver.com/

Максимально возможная ци-торедуктивная операция - обязательный этап лечения данного контингента больных.

На втором этапе показано проведение химиотерапии. Основные цели химиотерапии - подавление гормональной активности опухоли, а также достижение цитостатического и цитотоксического эффектов.

Основными цитотоксическими агентами, которые применяют для терапии АКР, являются митотан, метирапон, ами-ноглутетимид* и кетоконазол. Метирапон* угнетает процессы гидроксилирования в клетках АКР, а также блокирует конвертирование субстанции S в кортизол и 11-дезоксикортикостерона в кортикостерон. Препарат применяют для купирования основных симптомов синдрома Кушинга. Рекомендуемые дозы препарата - 1-3 г в день. Аминоглутетимин* ингибирует активность цитохрома Р450 и нарушает синтез ароматического кольца стероидов. Препарат назначают в дозе 250-500 мг 4 раза в сутки. Эффективность препарата в снижении концентрации кортизола у больных АКР оценивают на 10-14-й день терапии. Препарат не оказывает существенного влияния на подавление опухолевой прогрессии. Митотан вызывает атрофию и некроз железистой ткани НП, нарушение синтеза стероидов и оказывает цитотоксическое действие на клетки АКР. Рекомендуемая доза составляет 8-10 г в сутки в 3-4 приема. Выраженность побочных эффектов митотана зависит от дозы. Почти у половины больных, получавших препарат, отмечались слабость, сонливость, дезориентация, летаргическое состояние, головные боли, потеря аппетита, тошнота и диарея.

Роль лучевой терапии у больных АКР незначительна, так как опухоль крайне радиорезистентна. В некоторых работах проводили интраоперационное облучение ложа опухоли при местно-распространенных опухолях. Применение дистанционной лучевой терапии оправданно у больных АКР с метастатическим поражением костей с паллиативной целью для устранения болевого синдрома.

Оценка эффективности лечения

Эффективность проведенной терапии оценивают на основании гормонального статуса пациента, исчезновения клинических симптомов повышенной продукции гормонов, а также показателей общей безрецидивной выживаемости больных.

Примерные сроки нетрудоспособности

Длительность пребывания больного в стационаре при отсутствии осложнений терапии составляет 7-14 сут. Больной нетрудоспособен 20-30 дней после операции.

Профилактика

Первичной профилактики не существует.

Прогноз