- •СОВРЕМЕННАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ И ЕЕ ИСТОРИЯ

- •1.3. СОВРЕМЕННАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

- •2.2. КРОВОСНАБЖЕНИЕ ПОКРОВНЫХ ТКАНЕЙ

- •2.2.1. СОСУДИСТЫЕ СПЛЕТЕНИЯ ПОКРОВНЫХ ТКАНЕЙ

- •2.3. КРОВОСНАБЖЕНИЕ МЫШЦ

- •2.3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •2.4. КРОВОСНАБЖЕНИЕ КОСТЕЙ

- •2.4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •2.5. КРОВОСНАБЖЕНИЕ НЕРВОВ

- •2.5.1. ВНЕШНЯЯ СОСУДИСТАЯ СЕТЬ НЕРВА

- •2.5.2. ВНУТРИСТВОЛЬНАЯ СОСУДИСТАЯ СЕТЬ

- •2.6. КРОВОСНАБЖЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ

- •2.6.1. КРОВОСНАБЖЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ ВНЕ СИНОВИАЛЬНЫХ КАНАЛОВ

- •2.6.2. КРОВОСНАБЖЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ В ПРЕДЕЛАХ СИНОВИАЛЬНЫХ КАНАЛОВ

- •КЛАССИФИКАЦИЯ ЛОСКУТОВ, МЕТОДЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ФУНКЦИЯ

- •3.1.1. ПРОСТЫЕ ЛОСКУТЫ

- •3.1.2. СЛОЖНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •3.2. ДЕЛЕНИЕ ЛОСКУТОВ ПО ТИПУ КРОВОСНАБЖЕНИЯ

- •3.7. ДЕЛЕНИЕ НЕСВОБОДНЫХ ЛОСКУТОВ ПО ФОРМЕ ИХ НОЖКИ

- •ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ В ЛОСКУТАХ

- •4.1. ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОСКУТОВ

- •4.1.1. ВЫБОР ДОНОРСКОЙ ЗОНЫ

- •4.2. ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОСКУТОВ

- •4.3. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОСКУТОВ

- •КРОВООБРАЩЕНИЕ В СЛОЖНЫХ ЛОСКУТАХ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

- •5.4. ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕОСЕВАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ ЛОСКУТОВ И МЕТОДЫ ЕЕ УСКОРЕНИЯ

- •КРОВООБРАЩЕНИЕ ПРИ АТИПИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ВКЛЮЧЕНИЯ ТКАНЕЙ В КРОВОТОК

- •6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- •6.4.2. АРТЕРИАЛИЗАЦИЯ ВЕНОЗНОГО РУСЛА СО СБРОСОМ КРОВИ В РЕЦИПИЕНТНУЮ АРТЕРИЮ

- •ОСТРАЯ ИШЕМИЯ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ ТКАНЕЙ

- •7.2.1. ПРЕДЕЛЫ ПЕРЕНОСИМОСТИ ГИПОКСИИ

- •7.4. ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКИХ РЕПЕРФУЗИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ТКАНЕЙ

- •7.4.1 ПРОФИЛАКТИКА

- •7.4.2. ЛЕЧЕНИЕ

- •РЕИННЕРВАЦИЯ ПЕРЕСАЖЕННЫХ ТКАНЕЙ

- •8.1. ПРОБЛЕМА РЕИННЕРВАЦИИ ТКАНЕЙ В ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

- •8.2.1. СПОНТАННАЯ РЕИННЕРВАЦИЯ ТКАНЕЙ

- •8.2.2. НАПРАВЛЕННАЯ РЕИННЕРВАЦИЯ ТКАНЕЙ

- •8.3. ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ НАПРАВЛЕННОЙ РЕИННЕРВАЦИИ ТКАНЕЙ

- •ОБЩАЯ И МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

- •9.2. ОБЩАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

- •9.3. МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

- •10.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА

- •10.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

- •10.2. ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИЯМ

- •10.4. ОБЩАЯ ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •10.5. ПРОБЛЕМА ПРОХОДИМОСТИ МИКРОСОСУДИСТЫХ АНАСТОМОЗОВ И АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ

- •10.5.1. КАЧЕСТВО СОСУДИСТОГО ШВА

- •10.5.2. НАРУШЕНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ В ЗОНЕ МИКРОСОСУДИСТОГО АНАСТОМОЗА

- •10.5.3. НАРУШЕНИЯ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ И АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ

- •10.6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИЙ

- •11.2. ПЕРЕСАДКА ОСТРОВКОВЫХ МОНОЛОСКУТОВ

- •11.3. ПЕРЕСАДКА ПОЛИКОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ

- •11.4. ПЕРЕСАДКА МЕГАКОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ

- •11.5. ДВОЙНЫЕ ПЕРЕСАДКИ КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ

- •11.6. ВРЕМЕННЫЕ ЭКТОПИЧЕСКИЕ ПЕРЕСАДКИ КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ

- •12.2.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАН

- •12.2.2. ТИПЫ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН

- •12.3.1. ОБЩИЕ ФАКТОРЫ

- •12.3.2. МЕСТНЫЕ ФАКТОРЫ

- •12.4. КАКИМ БУДЕТ ЗАЖИВЛЕНИЕ РАНЫ? ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСХОДНЫХ УСЛОВИЙ

- •12.4.1. ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН

- •12.5.1. ПРИНЦИПЫ ЗАКРЫТИЯ РАН

- •12.5.2. ЗАКРЫТИЕ РАН В ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

- •12.5.3. ЗАКРЫТИЕ РАН В БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ

- •12.6.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •12.6.2. СПОСОБЫ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ НА КОЖУ

- •13.7. КОСТНАЯ АЛЛОПЛАСТИКА

- •13.8. НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ВИДЫ КОСТНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

- •ПЛАСТИКА СУХОЖИЛИЙ

- •14.1. КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГЕНЕРАЦИИ СУХОЖИЛИЙ

- •14.2. ВИДЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА СУХОЖИЛИЯХ

- •14.4. ВИДЫ И СПОСОБЫ НАЛОЖЕНИЯ СУХОЖИЛЬНОГО ШВА

- •14.5. ИСТОЧНИКИ СУХОЖИЛЬНЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ

- •14.6. АУТОПЛАСТИКА СУХОЖИЛИЙ

- •ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ МЫШЦ

- •15.2. ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ДЕФЕКТАХ МЫШЦ

- •15.3. СВОБОДНАЯ ПЕРЕСАДКА МЫШЦ

- •ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ НЕРВОВ

- •16.4.2. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •16.4.3. ЧАСТИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ

- •16.4.4. МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЙ НЕВРОЛИЗ

- •16.5. ВИДЫ АУТОПЛАСТИКИ НЕРВОВ

- •16.7. ТЕХНИКА И ВАРИАНТЫ ПЕРЕСАДКИ КРОВОСНАБЖАЕМЫХ НЕВРАЛЬНЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ

- •16.8. ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНЕННЫХ НЕВРОМАХ

- •ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ СОСУДОВ

- •17.4. ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ СОСУДОВ

- •18.2. ПАЛЬЦЕВЫЕ ЛОСКУТЫ

- •18.2.1. МИКРОСОСУДИСТАЯ АНАТОМИЯ

- •18.2.2. ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПАЛЬЦЕВОЙ ЛОСКУТ

- •18.2.3. ОСТРОВКОВЫЙ ПАЛЬЦЕВОЙ ЛОСКУТ

- •18.2.4. СВОБОДНЫЙ ПАЛЬЦЕВОЙ ЛОСКУТ

- •18.2.5. НЕСВОБОДНЫЙ ТЫЛЬНЫЙ ПАЛЬЦЕВОЙ ЛОСКУТ

- •18.2.6. ОБЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПАЛЬЦЕВЫХ ЛОСКУТОВ

- •18.3. ТЫЛЬНЫЕ МЕТАКАРПАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •18.3.1. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА 1-й ТМА

- •18.3.2. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА 2-й ТМА

- •18.3.3. ТЫЛЬНЫЕ МЕТАКАРПАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ НА ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ СОСУДИСТОЙ НОЖКЕ

- •18.4. КОЖНЫЕ ЛОСКУТЫ ЛАДОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИСТИ

- •18.5. МЫШЕЧНЫЕ ЛОСКУТЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ЧЕРВЕОБРАЗНЫЕ МЫШЦЫ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •19.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •19.3. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ЛОКТЕВОЙ АРТЕРИИ

- •19.4. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ЗАДНЕЙ МЕЖКОСТНОЙ АРТЕРИИ

- •19.6. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ВОЗВРАТНОЙ ЛОКТЕВОЙ АРТЕРИИ

- •19.7. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ЗАДНЕЙ ВЕТВИ ПЕРЕДНЕЙ МЕЖКОСТНОЙ АРТЕРИИ

- •19.9. НЕОСЕВЫЕ ЛОСКУТЫ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ПЛЕЧА

- •20.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •20.5. ЗАДНИЙ ЛОСКУТ ПЛЕЧА

- •20.6. ВНУТРЕННИЙ ПРОКСИМАЛЬНЫЙ ЛОСКУТ ПЛЕЧА

- •ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ПОВЕРХНОСТНОЙ ВИСОЧНОЙ АРТЕРИИ

- •21.1. ОБЩАЯ И МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

- •21.2. ВЗЯТИЕ И ВАРИАНТЫ ПЕРЕСАДКИ

- •21.2.1. ФАСЦИАЛЬНЫЙ ВИСОЧНО-ТЕМЕННОЙ ЛОСКУТ

- •21.2.2. КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

- •22.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

- •22.3. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ОГИБАЮЩЕЙ ЛОПАТКУ АРТЕРИИ (ОКОЛОЛОПАТОЧНЫЕ)

- •22.4. НАРУЖНЫЙ ЛОСКУТ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

- •22.6. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ГРУДОАКРОМИАЛЬНОЙ АРТЕРИИ (ГРУДНЫЕ ЛОСКУТЫ)

- •22.7. ЛОСКУТ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПЕРЕДНЮЮ ЗУБЧАТУЮ МЫШЦУ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

- •23.2. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА НАДЧРЕВНОЙ ГЛУБОКОЙ ВЕРХНЕНИЖНЕЙ СОСУДИСТОЙ ОСИ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ТАЗА И БЕДРА

- •24.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •24.2. ПАХОВЫЕ ЛОСКУТЫ

- •24.2.1. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ПОВЕРХНОСТНОЙ ОГИБАЮЩЕЙ ПОДВЗДОШНУЮ КОСТЬ АРТЕРИИ

- •24.2.2. ПАХОВЫЕ ЛОСКУТЫ НА ГЛУБОКОЙ ОГИБАЮЩЕЙ ПОДВЗДОШНУЮ КОСТЬ АРТЕРИИ

- •24.2.3. ПАХОВЫЕ МЕГАЛОСКУТЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ОБЕ СОСУДИСТЫЕ СИСТЕМЫ (ПОА И ГОА)

- •24.3. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ВЕРХНЕЙ ЯГОДИЧНОЙ АРТЕРИИ

- •24.3.1. ЛОСКУТ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПОДВЗДОШНЫЙ ГРЕБЕНЬ

- •24.4. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА НИЖНЕЙ ЯГОДИЧНОЙ АРТЕРИИ

- •24.4.1. ЯГОДИЧНО-БЕДРЕННЫЙ КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЙ ЛОСКУТ

- •24.4.2. ЛОСКУТ ИЗ НИЖНЕЙ ПОРЦИИ БОЛЬШОЙ ЯГОДИЧНОЙ МЫШЦЫ

- •24.5. ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЕ КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •24.5.1 ВЗЯТИЕ ЛОСКУТОВ ИЗ БАССЕЙНА ЗАДНЕЙ ВЕТВИ 4-й ПОЯСНИЧНОЙ АРТЕРИИ

- •24.6. МЫШЕЧНЫЕ ЛОСКУТЫ БЕДРА

- •24.7.1. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА 1-й ПРОБОДАЮЩЕЙ АРТЕРИИ

- •24.7.2. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА 2-й, 3-й и 4-й ПРОБОДАЮЩИХ АРТЕРИЙ

- •25.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •25.3.1. МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

- •25.4. КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ИЗ БАССЕЙНА ЗАДНЕЙ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ АРТЕРИИ

- •25.4.1. КОЖНО-ФАСЦИАЛЫШЕ ЛОСКУТЫ

- •25.4.2. МЫШЕЧНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •25.5. КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ НА ПРЯМЫХ КОЖНЫХ ЗАДНИХ ВЕТВЯХ ПОДКОЛЕННЫХ СОСУДОВ И ИХ ВЕТВЕЙ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ СТОПЫ

- •26.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •26.2. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ПОДОШВЕННЫХ АРТЕРИЙ

- •26.2.1. СРЕДИННЫЙ КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЙ ПОДОШВЕННЫЙ ЛОСКУТ

- •26.2.2. МЕДИАЛЬНЫЙ КОЖНО-ФАСЦИАЛЫШЙ ЛОСКУТ

- •26.2.3. СРЕДИННЫЙ НАДАПОНЕВРОТИЧЕСКИЙ ЛОСКУТ НА ШИРОКОМ ОСНОВАНИИ

- •26.2.4. ЛОСКУТ ИЗ МЫШЦЫ, ОТВОДЯЩЕЙ I ПАЛЕЦ

- •26.2.5. ЛОСКУТЫ ИЗ ЛАТЕРАЛЬНОЙ ГРУППЫ МЫШЦ

- •26.2.6. ЛОСКУТ ИЗ КОРОТКОГО СГИБАТЕЛЯ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ

- •26.2.7. ОСТРОВКОВЫЕ НЕРВНО-СОСУДИСТЫЕ ЛОСКУТЫ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ

- •26.3. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ТЫЛЬНОЙ АРТЕРИИ СТОПЫ

- •26.3.1. ТЫЛЬНЫЙ ЛОСКУТ СТОПЫ

- •26.3.3. ЛОСКУТ ИЗ ПЕРВОГО МЕЖПАЛЬЦЕВОГО ПРОМЕЖУТКА СТОПЫ

- •26.4.1. МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

- •26.4.3. ОБЩАЯ ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •26.4.4. ПЕРЕСАДКА I ПАЛЬЦА СТОПЫ НА КИСТЬ

- •26.4.6. ПЕРЕСАДКА БЛОКА II-III И ДРУГИХ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ

- •26.4.7. ПЕРЕСАДКА СУСТАВОВ

- •26.5. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА КОНЕЧНЫХ ВЕТВЕЙ МАЛОБЕРЦОВОЙ АРТЕРИИ

- •2 6.5.1. НАРУЖНЫЙ ПЯТОЧНЫЙ ЛОСКУТ

- •ХИРУРГИЯ КИСТИ

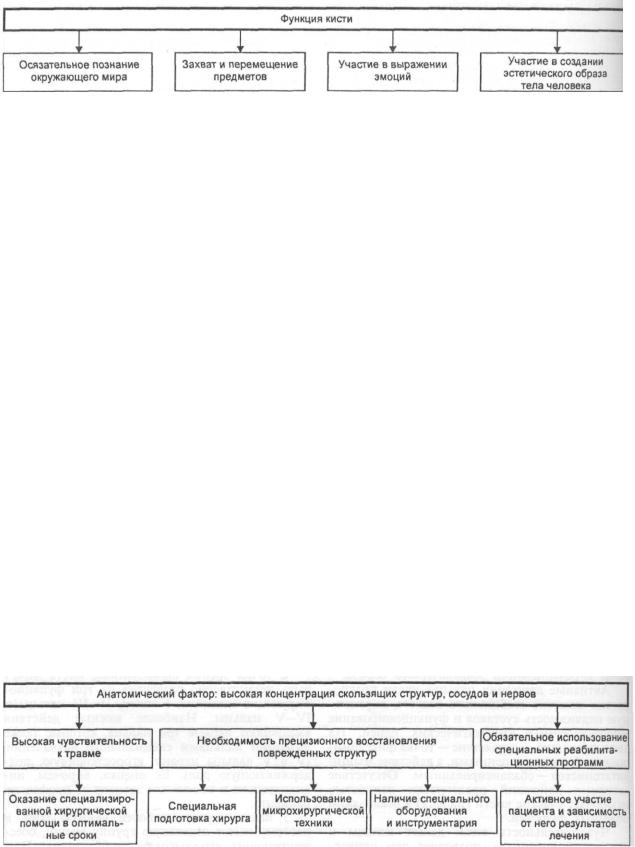

- •27.1.1. ФУНКЦИЯ КИСТИ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

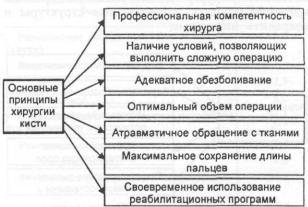

- •27.1.2. ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ КИСТИ

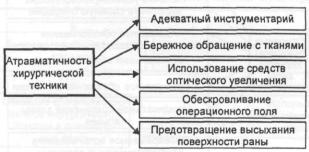

- •27.1.3. ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИИ КИСТИ

- •27.2. ХИРУРГИЯ СУХОЖИЛИЙ

- •27.2.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

- •27.2.2. ПЕРВИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ

- •27.2.7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИЙ НА СУХОЖИЛИЯХ СГИБАТЕЛЕЙ

- •27.2.8. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

- •27.2.9. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ДИСТАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ФАЛАНГ ПАЛЬЦА

- •27.2.10. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ НА УРОВНЕ ПРОКСИМАЛЬНОГО МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА И ОСНОВНОЙ ФАЛАНГИ

- •27.2.11. ТРАВМЫ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ НА УРОВНЕ ПЯСТНО-ФАЛАНГОВЫХ СУСТАВОВ

- •27.2.13. ТРАВМЫ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ НА УРОВНЕ ЗАПЯСТЬЯ

- •27.3. ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ КИСТИ

- •27.3.1. ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ НЕРВОВ КИСТИ

- •27.3.2. ПЕРВИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ КИСТИ

- •27.3.3. ЗАСТАРЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ КИСТИ

- •27.3.4. ПРОБЛЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПАЛЬЦЕВ В ОСОБО СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ

- •27.3.5. БОЛЕЗНЕННЫЕ НЕВРОМЫ НА КИСТИ

- •27.4.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ

- •27.4.3. ВНУТРИСУСТАВНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ

- •27.4.4. ОСЛОЖНЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕЛОМОВ

- •27.4.5. ПЕРЕЛОМЫ ДИСТАЛЬНЫХ ФАЛАНГ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

- •27.5.1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ДЕФЕКТЫ ТКАНЕЙ КИСТИ

- •27.5.2. ГЛУБОКИЕ ДЕФЕКТЫ ТКАНЕЙ КИСТИ

- •27.5.6. ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ ТКАНЕЙ КИСТИ ПРИ УСТРАНЕНИИ РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ И КОНТРАКТУР

- •27.6. ТРАВМЫ КИСТИ С НАРУШЕНИЕМ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ. РЕПЛАНТАЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ КИСТИ

- •27.6.3. ОБЩАЯ ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •27.6.4. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ РЕПЛАНТАЦИИ (РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ) ПАЛЬЦЕВ КИСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ТРАВМЫ

- •27.6.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИЙ

- •27.7. АМПУТАЦИИ ПАЛЬЦЕВ И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С БЕСПАЛОЙ КИСТЬЮ

- •27.7.1. АМПУТАЦИИ И СОЗДАНИЕ I ПАЛЬЦА КИСТИ

- •27.7.2. МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ I ПАЛЬЦА КИСТИ

- •27.7.3. ИЗОЛИРОВАННЫЕ АМПУТАЦИИ ДЛИННЫХ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

- •27.7.4. МНОЖЕСТВЕННЫЕ АМПУТАЦИИ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

- •27.8.2. ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ НОГТЯ И ОКРУЖАЮЩИХ ЕГО ТКАНЕЙ

- •27.9. ПРИВОДЯЩИЕ КОНТРАКТУРЫ I ПАЛЬЦА КИСТИ

- •27.9.1. ЭТИОЛОГИЯ

- •27.10.1. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

- •27.10.2. ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ КОНТРАКТУР

- •27.10.3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ДЕСМОГЕННЫХ И ВТОРИЧНЫХ КОНТРАКТУР ПЯСТНО-ФАЛАНГОВЫХ СУСТАВОВ

- •27.11. КОНТРАКТУРА ДЮПЮИТРЕНА

- •27.11.1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- •27.11.2. КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА

- •27.11.3. ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

- •27.11.4. РЕЦИДИВЫ И НОВЫЕ ОЧАГИ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА

- •ХИРУРГИЯ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ ЛАДОННОЙ ГРУППЫ МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.1.1. ВАРИАНТЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- •28.1.2. ЗОНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ И УСЛОВИЯ ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

- •28.1.3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ В БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ

- •28.1.4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ В МЕНЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ

- •28.2.1. ПЕРВИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

- •28.2.2. ЗАСТАРЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ НА УРОВНЕ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.2.3. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ

- •28.3. ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.3.1. РАНЕНИЯ СРЕДИННОГО НЕРВА

- •28.3.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛОКТЕВОГО НЕРВА

- •28.3.4. ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛУЧЕВОГО НЕРВА

- •28.4. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.4.2. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОБШИРНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЛАДОННОЙ ГРУППЫ МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ И ТОТАЛЬНЫМИ (СУБТОТАЛЬНЫМИ) НАРУШЕНИЯМИ ИХ СПОСОБНОСТИ К СОКРАЩЕНИЮ

- •28.5. ДИАФИЗАРНЫЕ ДЕФЕКТЫ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.5.3. ДЕФЕКТЫ ОБЕИХ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.6. ПОВРЕЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.6.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.6.3. ИШЕМИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.6.5. ИШЕМИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ГРУПП МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.7. РЕПЛАНТАЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.7.1. ПОКАЗАНИЯ К СОХРАНЯЮЩИМ ОПЕРАЦИЯМ ПРИ ОТЧЛЕНЕНИИ КОНЕЧНОСТЕЙ

- •28.7.2. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •28.7.4. РЕЗУЛЬТАТЫ СОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ

- •28.7.5. АМПУТАЦИИ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА УРОВНЕ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •29.2. ОСНОВНЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТЯЖЕСТЬ КОНТРАКТУРЫ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

- •29.2.1. ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАПСУЛЫ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

- •29.2.2. РУБЦОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖНОГО ПОКРОВА

- •29.2.3. ЗАРАСТАНИЕ ЛОКТЕВЫХ ЯМОК

- •29.2.4. ОБРАЗОВАНИЕ ПАРАОССАЛЬНЫХ оссификатов

- •29.2.5. ДЕФОРМАЦИЯ СУСТАВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- •29.3. ПРИНЦИПЫ И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ОПЕРАЦИЙ ПРИ КОНТРАКТУРАХ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

- •29.3.1. ДОСТУПЫ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОВОДУ КОНТРАКТУР ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

- •29.3.2. ПЕРЕСАДКА КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫХ ЛОСКУТОВ ПРИ ОБШИРНЫХ РУБЦОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ КОЖИ

- •29.3.3. УДЛИНЕНИЕ (ПЛАСТИКА) СУХОЖИЛИЯ ТРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •29.3.4. УСТРАНЕНИЕ ВНУТРИСУСТАВНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕПЯТСТВИЙ

- •29.3.5. СОЗДАНИЕ ПОЛНОЦЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В ОКОЛОСУСТАВНЫХ ТКАНЯХ

- •ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛЕЧА

- •30.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •30.1.1. ОТРЫВЫ СУХОЖИЛИЯ ДЛИННОЙ ГОЛОВКИ ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •30.1.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ ДИСТАЛЬНОГО СУХОЖИЛИЯ ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •30.2.2. РАНЕНИЯ СРЕДИННОГО НЕРВА

- •30.2.3. РАНЕНИЯ ЛОКТЕВОГО НЕРВА

- •30.2.4. ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛУЧЕВОГО НЕРВА

- •30.3.2. ТРАНСПОЗИЦИЯ ШИРОЧАЙШЕЙ МЫШЦЫ СПИНЫ НА ПЕРЕДНЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПЛЕЧА

- •30.3.3. ТРАНСПОЗИЦИЯ СУХОЖИЛИЯ ТРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •30.3.4. ПЕРЕСАДКА БОЛЬШОЙ ГРУДНОЙ МЫШЦЫ

- •30.3.5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АКТИВНОГО СГИБАНИЯ В ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ

- •30.4. ДЕФЕКТЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПЛЕЧА

- •30.5. ДЕФЕКТЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- •30.5.1. ДИАФИЗАРНЫЕ ДЕФЕКТЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- •30.6. ПОВРЕЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ НА УРОВНЕ ПЛЕЧА РЕПЛАНТАЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ

- •30.6.1. НАРУШЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ

- •30.6.2. ТЕХНИКА НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ (ПЛАСТИКИ) НА ПЛЕЧЕВУЮ АРТЕРИЮ

- •30.6.4. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ СОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА УРОВНЕ ПЛЕЧА

- •30.6.5. РЕЗУЛЬТАТЫ СОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ

- •30.7. АМПУТАЦИИ ПЛЕЧА

- •30.7.2. УДЛИНЕНИЕ КОРОТКОЙ КУЛЬТИ ПЛЕЧА

- •30.8. ПРИВЫЧНЫЙ ВЫВИХ ПЛЕЧА

- •30.8.1. МЕХАНОГЕНЕЗ РАЗВИТИЯ ПРИВЫЧНОГО (ПЕРЕДНЕВНУТРЕННЕГО) ВЫВИХА ПЛЕЧА

- •30.8.2. ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ

- •ПОВРЕЖДЕНИЯ БЕДРА

- •31.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛЬНОГО РАСТЯЖЕНИЯ ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ БЕДРА

- •31.1.1. ОТРЫВЫ СУХОЖИЛЬНОГО РАСТЯЖЕНИЯ ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ БЕДРА ОТ ВЕРХНЕГО КРАЯ НАДКОЛЕННИКА

- •31.1.3. ОТРЫВЫ СУХОЖИЛИЯ ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ БЕДРА У НИЖНЕГО ПОЛЮСА НАДКОЛЕННИКА ЛИБО ОТ БУГРИСТОСТИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •31.1.4. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ

- •31.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ БЕДРА

- •31.2.1. РАНЕНИЯ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА

- •31.2.2. РАНЕНИЯ БЕДРЕННОГО НЕРВА

- •31.2.3. РАНЕНИЯ ЗАПИРАТЕЛЬНОГО НЕРВА

- •31.3. ДЕФЕКТЫ МЫШЦ БЕДРА

- •31.3.3. КОНТУРНЫЙ ДЕФЕКТ БЕДРА

- •31.4. ДЕФЕКТЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

- •31.4.1. ДЕФЕКТЫ СУСТАВНЫХ КОНЦОВ КОСТЕЙ

- •31.4.2. ДИАФИЗАРНЫЕ ДЕФЕКТЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

- •31.5.1. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

- •31.6.3. ПЕРЕСАДКА КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ ГОЛЕНИ И СТОПЫ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ И СОЗДАНИЯ ТОРЦЕВОЙ ОПОРОСПОСОБНОСТИ КУЛЬТИ БЕДРА

- •31.6.4. РЕКОНСТРУКТИВНАЯ АМПУТАЦИЯ БЕДРА ПО С. VAN NES

- •ПОВРЕЖДЕНИЯ И ДЕФЕКТЫ ТКАНЕЙ ГОЛЕНИ

- •32.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЯТОЧНОГО (АХИЛЛОВА) СУХОЖИЛИЯ

- •32.1.1. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПЯТОЧНОГО СУХОЖИЛИЯ

- •32.1.2. ЗАСТАРЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЯТОЧНОГО СУХОЖИЛИЯ

- •32.1.3. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ: ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

- •32.2.3. ВЫБОР МЕТОДА ПЛАСТИКИ И ДОНОРСКОГО ИСТОЧНИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕФЕКТА МЯГКИХ ТКАНЕЙ

- •32.3. ПОВРЕЖДЕНИЯ КРУПНЫХ МНОГОПУЧКОВЫХ НЕРВОВ НА УРОВНЕ ГОЛЕНИ

- •32.3.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОГО НЕРВА

- •32.3.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ МАЛОБЕРЦОВОГО НЕРВА

- •32.4. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ДЕФЕКТАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ*

- •32.4.1. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ГОЛЕНИ И ПАТОГЕНЕЗ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО ОСТЕОМИЕЛИТА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •32.4.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •32.4.3. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С КРАЕВЫМИ ДЕФЕКТАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО НАРУШЕНИЯ ЕЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ

- •32.4.4. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С КРАЕВЫМИ ДЕФЕКТАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОМ СНИЖЕНИИ ЕЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ

- •32.4.5. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ЦИРКУЛЯРНЫМИ ДЕФЕКТАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •32.4.9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ

- •32.4.11. ПЕРЕСАДКА КРОВОСНАБЖАЕМЫХ КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЛОЖНЫМИ СУСТАВАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •32.5. РЕПЛАНТАЦИЯ И АМПУТАЦИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА УРОВНЕ ГОЛЕНИ

- •ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ ТКАНЕЙ СТОПЫ

- •33.2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА МЕТОДА ПЛАСТИКИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ ТКАНЕЙ СТОПЫ

- •33.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕСАДКИ СЛОЖНЫХ ЛОСКУТОВ ПРИ ДЕФЕКТАХ ТКАНЕЙ СТОПЫ

- •33.4.2. ПЕРЕСАДКА ОСТРОВКОВЫХ ЛОСКУТОВ

- •33.4.3. ПЕРЕСАДКА СВОБОДНЫХ СЛОЖНЫХ ЛОСКУТОВ

- •ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

- •34.2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

- •34.3. РОЛЬ ВНЕШНОСТИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

- •34.7. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

- •ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕ*

- •35.1. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ ТКАНЕЙ ЛИЦА

- •35.1.1. КРОВОСНАБЖЕНИЕ

- •35.1.2. МЫШЦЫ

- •35.1.3. ИННЕРВАЦИЯ

- •35.2.1. СТАРЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА

- •35.2.2. СТАРЕНИЕ ЖИРОВОГО СЛОЯ

- •35.2.3. МЫШЦЫ ЛИЦА И СТАРЕНИЕ

- •35.2.4. КОСТИ

- •35.3. ПОДТЯЖКА КОЖИ ЛИЦА

- •35.3.1. ИСТОРИЯ

- •35.3.2. ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА

- •35.3.3. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •35.3.4. ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ПОВЕРХНОСТНОЙ МЫШЕЧНО-ФАСЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

- •35.3.5. СУБМЕНТАЛЬНАЯ ПЛАСТИКА

- •35.3.6. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

- •35.3.7. ОСЛОЖНЕНИЯ

- •35.3.8. ЯТРОГЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ

- •35.3.9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

- •35.4.1. ИСТОРИЯ И ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИИ

- •35.4.4. РЕЗУЛЬТАТЫ

- •35.5. БЛЕФАРОПЛАСТИКА

- •35.5.3. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

- •35.5.4. ОСЛОЖНЕНИЯ

- •РИНОПЛАСТИКА

- •36.1.2. ПОКРОВНЫЕ ТКАНИ

- •36.1.4. ОСНОВАНИЕ НОСА

- •36.1.5. КОСТНО-ХРЯЩЕВОЙ СВОД НОСА

- •36.1.6. НОСОВАЯ ПЕРЕГОРОДКА

- •36.1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •36.2. ПЛАНИРОВАНИЕ РИНОПЛАСТИКИ

- •36.2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПАЦИЕНТА

- •36.2.2. ЭСТЕТИЧЕСКИЙ И АНАТОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

- •36.3.1. ЗАКРЫТЫЕ ДОСТУПЫ

- •36.3.2. ОТКРЫТЫЕ ДОСТУПЫ

- •36.4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ РИНОПЛАСТИКИ

- •36.5. ХИРУРГИЯ КОНЧИКА НОСА

- •36.5.2. ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП РЕКОНСТРУКЦИИ КОНЧИКА НОСА И ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ

- •36.5.5. ИЗМЕНЕНИЕ РОТАЦИИ КОНЧИКА НОСА

- •36.6.1. ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СПИНКИ НОСА И ВЫБОР ДОСТУПА ПРИ КОРРИГИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЯХ

- •36.6.2. КОРРЕКЦИЯ ВЫСОКОЙ СПИНКИ НОСА

- •36.6.3. СПИНКА НОСА С ИЗМЕНЕННЫМ НАКЛОНОМ

- •36.6.4. НИЗКАЯ СПИНКА НОСА

- •36.6.5. ШИРОКАЯ СПИНКА НОСА

- •36.6.6. УЗКАЯ СПИНКА НОСА

- •36.6.7. БОКОВЫЕ ИСКРИВЛЕНИЯ СПИНКИ НОСА

- •36.6.8. ДРЕНИРОВАНИЕ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА СПИНКЕ НОСА

- •36.7. ХИРУРГИЯ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

- •36.7.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕФОРМАЦИЙ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

- •36.7.2. ДОСТУПЫ И ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ НА НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКЕ

- •36.7.3. КОРРЕКЦИЯ ДЕФОРМАЦИЙ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

- •36.7.4. ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ НА НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКЕ

- •36.8. ОСНОВАНИЕ НОСА

- •36.8.1. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВАНИЯ НОСА

- •36.8.2. КОЖНАЯ ЧАСТЬ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

- •36.8.3. КРЫЛЬЯ НОСА

- •36.10. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РИНОПЛАСТИКИ

- •ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ*

- •37.1. АНАТОМИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- •37.1.1. СТРОЕНИЕ

- •37.1.2. КРОВОСНАБЖЕНИЕ

- •37.1.3. ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- •37.1.4. ИННЕРВАЦИЯ

- •37.1.5. ФОРМА И РАЗМЕРЫ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.2. УВЕЛИЧИВАЮЩАЯ МАММОПЛАСТИКА

- •37.2.1.ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.2.2. ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

- •37.2.4. ВИДЫ ИМПЛАНТАТОВ

- •37.2.5. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •37.2.6. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

- •37.2.7. ОСЛОЖНЕНИЯ

- •37.2.8. КАПСУЛЯРНАЯ КОНТРАКТУРА

- •37.3. РЕДУКЦИОННАЯ МАММОПЛАСТИКА

- •37.3.1. ИСТОРИЯ

- •37.3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ГИПЕРТРОФИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.3.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

- •37.3.6. ОПЕРАЦИИ ПРИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ГИПЕРТРОФИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.3.7. ОПЕРАЦИИ ПРИ ВЫРАЖЕННОЙ ГИПЕРТРОФИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.3.8. ОПЕРАЦИИ ПРИ ГИГАНТОМАСТИИ

- •37.3.9. ДРУГИЕ ВИДЫ УМЕНЬШАЮЩЕЙ МАММОПЛАСТИКИ

- •37.3.10. ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ РЕДУКЦИОННОЙ МАММОПЛАСТИКИ

- •37.4. ПОДТЯЖКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ (МАСТОПЕКСИЯ)

- •37.4.1. ИСТОРИЯ

- •37.4.4. ОПЕРАЦИИ ПОДТЯЖКИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.5. ОПЕРАЦИИ ПРИ ДЕФОРМАЦИЯХ СОСКОВО-АРЕОЛЯРНОГО КОМПЛЕКСА

- •37.5.1. ВТЯНУТЫЙ СОСОК

- •37.5.2. ГИПЕРТРОФИРОВАННЫЙ СОСОК

- •37.5.3. ДЕФОРМАЦИЯ АРЕОЛЫ

- •ПЛАСТИКА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ (абдоминопластика) *

- •38.1. ИСТОРИЯ

- •38.2.1. ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

- •38.2.2. МЫШЕЧНО-АПОНЕВРОТИЧЕСКИЙ СЛОЙ

- •38.4. ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР ПАЦИЕНТОВ

- •38.5.4. ОПТИМАЛЬНЫЙ ДОСТУП

- •38.5.5. РАЦИОНАЛЬНАЯ ОТСЛОЙКА КОЖНО-ЖИРОВОГО ЛОСКУТА

- •38.5.6. ПЛАСТИКА МЫШЕЧНО-АПОНЕВРОТИЧЕСКОГО СЛОЯ

- •38.5.8. УДАЛЕНИЕ ИЗБЫТКА МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЛОСКУТА И УШИВАНИЕ РАНЫ

- •38.5.9. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ

- •38.6. КЛАССИЧЕСКАЯ АБДОМИНОПЛАСТИКА

- •38.6.1. РАЗМЕТКА ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

- •38.6.2. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •38.7. НАПРЯЖЕННО-БОКОВАЯ АБДОМИНОПЛАСТИКА

- •38.7.1. ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •38.7.2. ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИИ

- •38.7.3. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

- •38.8. ВЕРТИКАЛЬНАЯ АБДОМИНОПЛАСТИКА

- •38.8.2. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •38.9. ОСОБЕННОСТИ АБДОМИНОПЛАСТИКИ ПРИ НАЛИЧИИ РУБЦОВ НА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКЕ

- •38.10. СОЧЕТАНИЕ АБДОМИНОПЛАСТИКИ И ЛИПОСАКЦИИ

- •38.10.1. ВАРИАНТЫ ЛИПОСАКЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ АБДОМИНОПЛАСТИКИ

- •38.10.2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЛИПОСАКЦИЯ

- •38.10.3. ЛИПОСАКЦИЯ В ХОДЕ АБДОМИНОПЛАСТИКИ

- •38.10.4. ЛИПОСАКЦИЯ ПОСЛЕ АБДОМИНОПЛАСТИКИ

- •38.11.1. ОБЩИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

- •38.11.2. МЕСТНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

- •ЛИПОСАКЦИЯ*

- •39.1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДА

- •39.2. ТЕРМИНЫ

- •39.3.2. ВИДЫ И ФОРМЫ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

- •39.3.3. ЛОКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

- •39.4. ПОКАЗАНИЯ К ЛИПОСАКЦИИ

- •39.5. ТЕХНИКА ЛИПОСАКЦИИ

- •39.6. ОБЪЕМ ЛИПОСАКЦИИ

- •39.7. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

- •39.8. ОСЛОЖНЕНИЯ ЛИПОСАКЦИИ

- •39.9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИИ

- •КОРРЕКЦИЯ КОЖНЫХ РУБЦОВ*

- •40.1. КЛАССИФИКАЦИЯ РУБЦОВ

- •40.1.1. ТИПЫ КОЖНЫХ РУБЦОВ

- •40.1.2. ФОРМА КОЖНЫХ РУБЦОВ

- •40.1.3. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖНЫХ РУБЦОВ

- •40.1.4. ВЛИЯНИЕ КОЖНЫХ РУБЦОВ НА ФУНКЦИЮ

- •40.2.1. ПОДТЯЖКА КОЖИ ЛИЦА И ЛБА

- •40.2.2. ПЛАСТИКА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

- •40.2.3. ПОДТЯЖКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •40.2.4. ЛИПОСАКЦИЯ

- •40.3. КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВ

- •40.3.1. УДЛИНЕНИЕ РУБЦОВ

- •40.3.2. ИССЕЧЕНИЕ РУБЦОВ

- •40.4. КОРРЕКЦИЯ КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ

- •40.4.1. КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

- •АНЕСТЕЗИЯ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ*

- •41.1. МЕСТНАЯ ИНФИЛЬТРАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ

- •41.2. ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ СЕДАТИВНЫХ СРЕДСТВ

- •41.3. ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИЯ

- •41.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДРЕНАЛИНСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ

- •ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСИЯ ПАЦИЕНТА НА ОПЕРАЦИЮ

- •42.1.4. СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА ОПЕРАЦИЮ ПЛАСТИКИ УШНЫХ РАКОВИН

- •42.1.5. СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА ОПЕРАЦИЮ ПЛАСТИКИ НОСА

- •42.1.10. СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА ОПЕРАЦИЮ ЛИПОСАКЦИИ

Г л а в а 2 7

ХИРУРГИЯ КИСТИ

27.1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ОБ АНАТОМИИ И ФУНКЦИИ КИСТИ

27.1.1. ФУНКЦИЯ КИСТИ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Кисть является конечным звеном верхней |

поверхности, температуру и т. д., контролирует |

|||

конечности и играет огромную роль в жизни |

силу сжатия пальцев при перемещении пред- |

|||

человека, позволяя ему познавать окружающее |

метов. Все это возможно лишь при сохранении |

|||

пространство и активно изменять его. Практи- |

функции нервов и полноценной кожи. Отсут- |

|||

чески не существует вида человеческой дея- |

ствие чувствительности |

делает |

кисть «слепой» |

|

тельности, в котором так или иначе не |

и |

бесполезной. |

|

|

участвовала бы рука. |

|

Координированные движения пальцев могут |

||

Кисть исключительно важна и при выра- |

быть обеспечены лишь при точном взаимодей- |

|||

жении человеком своих мыслей, когда он |

ствии абсолютного большинства длинных и |

|||

подчеркивает движениями пальцев то, что уже |

коротких мышц кисти. Это придает функции |

|||

нельзя усилить просто словами. Внешний вид |

сегмента новое качество. Утрата изолированных |

|||

кисти играет важную роль в создании инди- |

и координированных движений пальцев, харак- |

|||

видуального образа человека, а ее эстетическая |

терная для повреждений сухожилий и перифе- |

|||

роль вполне может конкурировать с другими |

рических нервов, резко снижает функциональ- |

|||

функциями. |

ные возможности сегмента. |

|

||

С хирургической точки зрения, может быть |

|

Эстетический аспект функции кисти имеет |

||

дано следующее интегральное определение фун- |

огромную важность. Наше восприятие образа |

|||

кции кисти (схема 27.1.1). |

конкретного человека всегда формируется под |

|||

Функция кисти — это активные движения |

действием в том числе и внешнего вида кисти, |

|||

чувствительных пальцев, координированное взаи-ее |

движений. Кисть |

открыта |

постороннему |

|

модействие которых обеспечивает осязательноевзгляду, поэтому даже такие небольшие дефек-

восприятие человеком окружающего мира, за- |

ты, как деформация ногтевой пластинки или |

|||||

хват и перемещение объектов, участие в |

отсутствие дистальной фаланги, заметно изме- |

|||||

выражении человеком своих чувств и формиро- |

няют |

образ человека. |

|

|||

вание индивидуального эстетического образа. |

С точки зрения биомеханики, кисть может |

|||||

Активные движения пальцев кисти предпо- |

быть искусственно разделена на три функцио- |

|||||

лагают наличие стабильного скелета, нормаль- |

нирующие единицы: I палец, II—III пальцы и |

|||||

ную подвижность суставов и функционирование |

IV—V пальцы. Наиболее важные действия |

|||||

многочисленных кинематических |

цепей. |

Их |

выполняют первые три пальца, которые также |

|||

звенья (мышца — сухожилие — точка фиксации) |

называют пальцами специального |

назначения. |

||||

должны быть полноценными, а действие мышц- |

IV и V пальцы играют второстепенную, под- |

|||||

антагонистов — сбалансированным. |

Отсутствие |

держивающую роль. Ее оценка, впрочем, ин- |

||||

активных движений |

практически |

полностью |

дивидуальна и во многом зависит от профессии |

|||

исключает участие кисти (пальца) в реализации |

пациента. |

|

||||

полезных функций. |

|

|

|

I палец играет наиболее важную роль и |

||

Чувствительность |

кожи делает |

пальцы |

и |

поэтому имеет отдельную группу мышц, обес- |

||

всю кисть «зрячими», позволяет при прикос- |

печивающих его высокую мобильность. II и |

|||||

новении к предметам оценить качество |

их |

III |

пальцы, взаимодействуя с |

I пальцем, |

||

312 |

ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ И ДЕФЕКТАХ ТКАНЕЙ |

Схема 27.1.1. Основные составляющие интегральной функции кисти.

участвуют в наиболее тонких и полезных действиях кисти. С развитием тонких движений II палец становится все более независимым. Это проявляется в отмечаемом у многих людей отделении мышечного брюшка поверхностного и глубокого сгибателей пальца от соседних мышц. Его особая роль подчеркивается и тем, что дистальная ладонная борозда отделяет его от III—V пальцев [2].

IIIпалец является осевым. По отношению

кнему различают абдукцию и аддукцию, которые, как и циркумдукция, возможны в пястно-фалан- говых суставах. В межфаланговых суставах пальцев возможны сгибание и разгибание.

Активная роль кисти в деятельности человека определяет высокую частоту травм этого сегмента (см. схему 27.1.1). По данным МА.Рогового [1], повреждения верхней конечностей составляют 41,6% от всех травм опор- но-двигательной системы человека. Травмы кисти составляют 61,8% от травм руки и 25,4% от общего числа повреждений.

По материалам опыта советской медицины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., огнестрельные ранения кисти составляют примерно 25% от всего числа ранений конечностей. Поэтому квалифицированное лечение пациентов данной группы имеет огромное значение.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.Роговой МЛ. Статистика травм кисти // Современные методы лечения повреждений и заболеваний кисти.— М., 1975.-С. 13-15.

2.Kaplan E.B., Spinner M. The hand as an organ // Kaplan's functional and surgical anatomy of the hand (third edition) / Ed by M.Spinner.— Philadelphia: J.B.Lippincott Co., 1984.— P. 3-22.

27.1.2. ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ КИСТИ

Основной анатомической особенностью кисти является исключительно высокая (по сравнению с другими сегментами конечностей)

концентрация скользящих структур (мышцы, сухожилия, суставы), перемещающихся с большой амплитудой. Эти структуры окружены относительно малым объемом мягких тканей, которые включают богатую сеть сосудов и нервов.

Данная особенность является исходной точкой в депи взаимосвязанных факторов, понимание которых хирургом имеет принципиальное значение (схема 27.1.2).

Так, движения кисти обеспечиваются функцией 39 мышц (из них 19 — на кисти), воздействующих на скелет кисти, состоящий из 27 костей и 19 суставов. Все эти анатомические образования объединены в единую взаимосвязанную систему. Повреждение каждого из ее элементов вносит диссонанс в функцию сегмента и требует квалифицированной оценки. Дать ее способны лишь хирурги, прошедшие специальное обучение у опытных профессионалов и имеющие практику самостоятельной работы.

Таким образом, анатомический фактор оказывает определяющее влияние на содержание и результаты лечения больного.

Высокая чувствительность кисти к травме связана со значительной частотой ранений важных для функции анатомических образований даже при небольших по масштабам повреждениях.

Вторым фактором исключительного значения является блокирование скользящих струк-

Схема 27.1.2. Влияние анатомического фактора на особенности лечения больных с травмами кисти.

ХИРУРГИЯ |

КИСТИ |

|

|

|

|

|

|

|

|

313 |

||

тур кисти рубцами, образование которых в от- |

27.1.3. ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИИ КИСТИ |

|||||||||||

вет на повреждение тканей биологически де- |

Выполнение основополагающих принципов |

|||||||||||

терминировано. Поэтому восстановление дви- |

||||||||||||

жений после травм и операций является, по |

хирургии кисти является обязательным усло- |

|||||||||||

сути дела, центральной проблемой хирургии |

вием достижения хороших результатов лечения |

|||||||||||

кисти. В связи с этим важную роль приобретает |

больных (схема |

27.1.3). |

|

|

||||||||

оказание специализированной помощи постра- |

Профессиональная компетентность хирурга |

|||||||||||

давшим с травмами кисти в оптимальные |

является наиболее важным условием правиль- |

|||||||||||

сроки. |

|

|

|

|

|

|

|

ного лечения и включает в себя следующее: |

||||

Так, в первые сутки после травмы хирургу |

1) хорошую |

теоретическую подготовку; |

||||||||||

легче всего выделить и восстановить пока еще |

2) способность технически выполнить (на |

|||||||||||

не измененные в результате воспаления и |

высоком уровне) любой из элементов возмож- |

|||||||||||

развития |

рубцовых |

процессов анатомические |

ной операции (от остеосинтеза до наложения |

|||||||||

структуры. |

|

|

|

|

|

|

швов на сосуды и нервы); |

|

||||

Если же правильное лечение начинается |

3) достаточный личный опыт лечения |

|||||||||||

спустя месяцы после травмы, то специалист |

больных. |

|

|

|

||||||||

по хирургии кисти часто сталкивается со |

Наличие условий, позволяющих выполнить |

|||||||||||

значительно более сложной, а иногда и безна- |

операцию в полном объеме. Участие в операции |

|||||||||||

дежной ситуацией из-за обширного рубцевания |

подготовленных ассистентов, хорошее обезбо- |

|||||||||||

тканей, атрофии мышц, вторичных изменений |

ливание и удовлетворительное общее состояние |

|||||||||||

костей и развития тяжелых контрактур мелких |

больного — вот |

те условия, без которых не |

||||||||||

суставов. |

|

|

|

|

|

|

|

может быть квалифицированно проведена ни |

||||

Необходимость прецизионного восстановле- |

одна достаточно |

сложная |

операция. |

|

||||||||

ния поврежденных |

анатомических |

структур. |

Адекватное |

анестезиологическое |

обеспече- |

|||||||

Сверхточное восстановление поврежденных со- |

ние операции позволяет хирургам работать |

|||||||||||

судов и нервов с наружным диаметром около |

спокойно, без ненужной спешки на всех этапах |

|||||||||||

1 мм и меньше, а также высококачественное |

операции. В большинстве случаев это предпо- |

|||||||||||

соединение концов сухожилий при их сшивании |

лагает участие в операции анестезиологической |

|||||||||||

являются особо важными факторами, опреде- |

бригады. В зависимости от объема вмешатель- |

|||||||||||

ляющими успех операции. Общепризнанно, что |

ства используют один из вариантов проводни- |

|||||||||||

хирургия кисти в настоящее время без при- |

ковой анестезии либо наркоз. Применение |

|||||||||||

менения |

микрохирургической |

техники — это |

внутрикостного обезболивания следует признать |

|||||||||

уже не |

вчерашний, а |

позавчерашний день. |

по меньшей мере несовременным из-за силь- |

|||||||||

Специальная |

подготовка |

хирурга, |

необходи- |

нейшего болевого синдрома при введении в |

||||||||

кость первых порций анестетика и повторного |

||||||||||||

мость использования операционного микроско- |

||||||||||||

болевого приступа уже через час-полтора — от |

||||||||||||

па, специального инструментария и атравма- |

||||||||||||

наложенного жгута. |

|

|

||||||||||

тичного шовного материала с различными |

|

|

||||||||||

Оптимальный объем операции. Наилучших |

||||||||||||

характеристиками — вот те важнейшие факторы, |

||||||||||||

которые выделили хирургию кисти в отдельную, |

результатов лечения больных с первичными |

|||||||||||

наиболее сложную область травматологии и |

травмами кисти достигают при возможно более |

|||||||||||

ортопедии. |

|

|

|

|

|

|

полном объеме |

восстановления поврежденных |

||||

Обязательное использование |

специальных |

анатомических |

структур. |

Рамки |

конкретной |

|||||||

реабилитационных |

программ. |

Неизбежность |

операции ограничивает хирургический рацио- |

|||||||||

образования рубцовых сращений после травмы |

нализм, который базируется на профессиональ- |

|||||||||||

скользящих структур кисти требует обязатель- |

ной эрудиции, личном опыте и здравом смысле. |

|||||||||||

ного использования специальных реабилитаци- |

|

|

|

|

||||||||

онных программ, направленных на сохранение |

|

|

|

|

||||||||

движений. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Без |

специальной |

лечебной |

физкультуры |

|

|

|

|

|||||

любая самая блестяще выполненная операция |

|

|

|

|

||||||||

на сухожилиях в абсолютном большинстве |

|

|

|

|

||||||||

случаев заканчивается для хирурга его полным |

|

|

|

|

||||||||

поражением. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Огромную роль в реализации программ |

|

|

|

|

||||||||

реабилитации играет сам пациент, который, |

|

|

|

|

||||||||

наряду с хирургом, становится ключевой фи- |

|

|

|

|

||||||||

гурой, определяющей успех лечения. Програм- |

|

|

|

|

||||||||

мы реабилитации индивидуальны и имеют свои |

|

|

|

|

||||||||

особенности |

при |

повреждениях |

сухожилий, |

|

|

|

|

|||||

нервов, мягких тканей |

и |

костей. |

|

|

|

|

|

|||||

Схема 27.1.3. Основополагающие принципы хирургии кисти.

314 |

ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ И ДЕФЕКТАХ ТКАНЕЙ |

Так, при реплантации пальца достаточно сшить лишь одну из собственных ладонных пальцевых артерий, в то время как только сшивание обоих пальцевых нервов позволяет получить в будущем хороший функциональный результат.

В одних случаях целесообразно наложение первичного шва на поврежденные сухожилия сгибателей пальцев, в других (например, при значительном загрязнении раны) — восстановление сухожилий лучше выполнить после заживления ран.

Атравматичное обращение с тканями. Недостаточно бережное обращение хирургов с сосудами при наложении на них швов, как известно, приводит к тромбозу, травматизации нервов — к блокаде роста аксонов формирующимися рубцами. Грубое обращение с сухожилиями перечеркивает усилия хирурга по восстановлению функции пальца из-за образования все тех же рубцов.

Признавая, что бережное отношение хирурга к тканям — это естественное свидетельство его высокого класса (и обязательный принцип в любой области хирургии), подчеркнем: в хирургии кисти, при вмешательстве на структурах малого калибра минимальная травматичностъ хирургических действий имеет особое значение.

Объем хирургической травмы минимален при выполнении следующих условий (схема 27.1.4):

1) использование адекватного инструментария;

2)бережное обращение участников операции

стканями;

3)применение микрохирургической техники при работе со структурами малого калибра;

4)обескровливание операционного поля по крайней мере в начале вмешательства; если хирург начинает операцию на кисти без наложенного жгута, то в абсолютном большинстве случаев это — действия дилетанта, который может причинить пациенту серьезный вред; только полное отсутствие кровотечения (после отжимания крови от периферии к центру) позволяет хирургу с минимальной травмой идентифицировать поврежденные структуры и сохранить интактные;

Схема 27.1.4. Основные составляющие принципа атравматичное™ операции в хирургии кисти.

5) предотвращение высыхания операционного поля, которое особенно быстро наступает при наложенном жгуте; известно, что высыхание операционного поля увеличивает масштабы повреждения тканей, а следовательно, и усиливает в будущем процессы рубцевания.

Своевременное использование реабилитационных программ является, как уже указывалось выше, непременным условием достижения успеха.

Практически любая операция на кисти требует от хирурга разработки для каждого пациента индивидуальной программы послеоперационной реабилитации.

27.1.4.КЛАССИФИКАЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ КИСТИ

ИВИДЫ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Характерная для кисти исключительно высокая плотность важных анатомических образований, а также большое разнообразие повреждающих факторов определяют астрономические цифры возможных вариантов повреждений сегмента. По этим причинам при разработке классификаций травм кисти хирурги вынуждены' идти на компромисс, сознательно ограничивая число выделяемых групп ранений и тем самым «создавая» слабые места в конкретной системе соподчинения признаков. Таким образом, любая пригодная для практики классификация всегда в какой-то мере несовершенна.

Приводимая ниже классификация основана на принципе оценки ведущих — морфологических — признаков повреждений кисти, которые в высокой степени коррелируют с содержанием хирургического лечения и его исходами. Правильная оценка первого звена в условной цепи признаков (травма — операция — исход) позволяет достаточно подготовленному хирургу представить возможные варианты хирургических решений и в зависимости от конкретных условий сделать оптимальный выбор.

Большинство из выделенных групп повреждений имеют сочетанный характер, т. е. включают в себя ранения нескольких разнородных анатомических структур кисти и пальца. При столь часто встречающихся множественных повреждениях, когда масштабы и характер травмы могут быть различны на каждом пальце (участке кисти), использование классификации позволяет достаточно точно сформулировать диагноз, спланировать содержание операции, а после окончания лечения — дифференцированно (на каждом пальце) оценить его.

Все травмы кисти могут быть разделены на основные группы: открытые, закрытые и термические (табл. 27.1.1). Наиболее часто в клинической практике встречаются открытые повреждения кисти (от 46 до 65% от общего числа травм сегмента). Среди них может быть

ХИРУРГИЯ КИСТИ |

|

|

|

315 |

|

|

|

|

Т а б л и ц а 27.1.1 |

|

Классификация повреждений кисти и виды хирургических операций |

|||

|

|

|

|

|

Вид травмы |

|

Группы повреждений |

Подгруппы повреждений |

Основные виды выполняемых |

|

операций |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Открытая |

|

Размозжения |

Полное |

Ампутация |

|

|

|

|

Формирование культи |

|

|

|

Неполное |

Хирургическая обработка |

|

|

Отчленения |

Полное |

Реплантация, |

|

|

|

|

формирование культи |

|

|

|

Неполное |

Реваскуляризации, |

|

|

|

|

ампутация |

|

|

Повреждения мягких тка- |

Поверхностные раны кожи |

Хирургическая обработка |

|

|

ней |

|

|

|

|

|

Глубокие раны с поврежде- |

Наложение первичного шва |

|

|

|

нием сухожилий и(или) нер- |

(пластика) сухожилий (нер- |

|

|

|

вов |

вов), обработка и зашивание |

|

|

|

|

раны |

|

|

|

Дефекты тканей: |

|

|

|

|

поверхностные |

Пластика расщепленным |

|

|

|

|

(полнослойным) кожным ло- |

|

|

|

|

скутом |

|

|

|

глубокие |

Пластика сложными лоску- |

|

|

|

|

тами |

|

|

|

«перчаточные» |

Пластика расщепленными |

|

|

|

|

и(или) сложными кожными |

|

|

|

|

лоскутами |

|

|

|

|

Ампутация |

|

|

|

|

Реваскуляризации |

|

|

Открытые переломы (вы- |

|

Хирургическая обработка |

|

|

вихи) |

|

Остеосинтез |

|

|

|

|

Реваскуляризация |

Закрытая |

|

Переломы (вывихи) |

|

Остеосинтез |

|

|

|

|

Консервативное лечение |

|

|

Ушибы |

|

Консервативное лечение |

|

|

Повреждения связок |

|

Консервативное лечение |

Термическая |

|

Ожоги |

|

|

|

|

Отморожения |

|

|

выделено 5 разнородных групп повреждений (табл. 27.1.2).

1-я группа. Размозжение дистальных отделов пальцев (кисти). Наиболее часто возникает при работе на штамповочных станках или с дисковой пилой с большой шириной зубьев.

При полном размозжении (разрушении) мягких тканей и костей хирург практически лишен возможности выполнить сохраняющую операцию.

В случае травмы дистальных отделов пальцев ему остается лишь сформировать культю, если дистальная часть пальца отсутствует. При разрушении пальца на уровне основания проксимальных фаланг II—V пальцев у некоторых пострадавших может быть сформирована узкая кисть путем удаления поврежденного луча.

Неполное размозжение тканей происходит в том случае, когда пальцы сдавливаются между двумя поверхностями с сохранением достаточно большого зазора. В некоторых случаях это

Т а б л и ц а 27.1.2

Частота различных видов открытых поврезкдений кисти [1]

Вид повреждения |

Частота (%) |

|

|

Размозжение дистальных отделов пальцев |

2,6 |

(кисти) |

|

Отчленение пальцев (кисти): |

|

полное |

17,5 |

неполное |

5,0 |

Открытые переломы, вывихи и дефекты |

31,3 |

костей |

|

Ранения мягких тканей:: |

43,6 |

поверхностные |

9,8 |

глубокие (с повреждением сухожилий |

24,4 |

и нервов) |

|

дефекты тканей |

9,4 |

Всего |

100,0 |

316 |

|

|

|

|

|

|

|

|

ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ |

ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ И ДЕФЕКТАХ |

ТКАНЕЙ |

|||||

позволяет сохранить палец после обработки |

4-я группа. Открытые переломы, |

вывихи |

||||||||||||||

раны |

и |

местного лечения. |

|

|

|

и дефекты костей кисти. В отличие от неполных |

||||||||||

2-я группа. Отчленения пальцев (кисти) |

отчленений при открытых переломах (вывихах) |

|||||||||||||||

полные |

характеризуются |

полным |

отделением |

повреждения скелета сопровождаются |

меньшей |

|||||||||||

участка тканей пальца. Сохранить палец можно |

травматизацией мягких тканей, когда пересе- |

|||||||||||||||

только путем его реплантации с восстановле- |

кается меньше их половины по окружности |

|||||||||||||||

нием сосудов и других анатомических образо- |

сегмента. В связи с этим частота вмешательства |

|||||||||||||||

ваний. |

|

|

|

|

|

|

|

|

на сосудах и нервах в данной группе невелика, |

|||||||

Термин «реплантация» впервые использова- |

ампутации выполняют в виде исключения, а |

|||||||||||||||

ли A.Carrel и C.Guttrie в 1906 г. [3]. В совре- |

исходы лечения больных относительно благо- |

|||||||||||||||

менной литературе под ним принято понимать |

приятны. Внутри данной группы повреждений |

|||||||||||||||

включающую восстановление сосудов опера- |

может быть использована общепринятая клас- |

|||||||||||||||

цию, которую выполняют при полном отчле- |

сификация переломов (вывихов). |

|

||||||||||||||

нении сегментов конечностей или участков |

В 12,3% наблюдений открытые переломы |

|||||||||||||||

тканей |

другой локализации. |

|

|

|

сочетаются с ранениями сухожилий разгибате- |

|||||||||||

Если по каким-то причинам реплантация |

лей, сгибателей и дефектами кожи (соответ- |

|||||||||||||||

невозможна, то формируют культю. В некото- |

ственно 3,1%, 1,4% и 7,8%) [1]. Специфика |

|||||||||||||||

рых случаях при утрате I пальца возможна его |

этих повреждений |

определяет |

целесообразность |

|||||||||||||

первичная кожно-костная реконструкция. Име- |

выделения соответствующих подгрупп в данной |

|||||||||||||||

ются сообщения о свободной пересадке пальцев |

группе. |

|

|

|

|

|

||||||||||

стопы |

на кисть. |

|

|

|

|

|

|

С учетом крайне редкого возникновения |

||||||||

3-я группа. Отчленения пальцев (кисти) |

изолированных |

обширных |

дефектов |

костей |

||||||||||||

неполные. В отличие от открытых |

переломов |

кисти эти повреждения при необходимости |

||||||||||||||

к неполным отчленениям относятся те повреж- |

могут быть выделены в одну группу. |

|||||||||||||||

дения, где нарушения скелета (перелом или |

Наиболее частой операцией при переломах |

|||||||||||||||

вывих) сочетаются с пересечением более по- |

костей |

является |

остеосинтез. |

Относительно |

||||||||||||

ловины мягких тканей по окружности сегмента. |

редко осуществляется костная пластика. При |

|||||||||||||||

При |

значительных |

размерах |

сохранившегося |

последствиях переломов и вывихов показани- |

||||||||||||

«мостика» мягких тканей повреждение по |

ями к операциям могут быть нарушения |

|||||||||||||||

своему характеру приближается к открытому |

функции сухожилий и(или) развитие стойких |

|||||||||||||||

перелому, если ширина «мостика» минимальна — |

контрактур. |

|

|

|

|

|

||||||||||

к полному |

отчленению. |

|

|

|

|

5-я группа. Ранения мягких тканей. Ранения |

||||||||||

Соответственно |

масштабы |

оперативного |

мягких тканей составляют наиболее значитель- |

|||||||||||||

вмешательства могут колебаться от первичной |

ную и разнородную группу травм, что требует |

|||||||||||||||

хирургической обработки раны (с остеосинте- |

выделения в ней дополнительных подгрупп с |

|||||||||||||||

зом или без него) до реваскуляризации сег- |

указанием локализации повреждений. |

|

||||||||||||||

мента. Реваскуляризацией |

называют |

операцию, |

1. Поверхностные раны кожи. Как правило, |

|||||||||||||

включающую сосудистый этап, которую вы- |

они не представляют трудностей для |

лечения. |

||||||||||||||

полняют при неполных отчленениях пальцев |

В ходе операции обычно осуществляют нало- |

|||||||||||||||

(кисти), открытых и закрытых переломах с |

жение шва (с хирургической обработкой или |

|||||||||||||||

нарушением |

периферического кровообращения. |

без нее). |

|

|

|

|

|

|||||||||

Промежуточное место между полными и |

2. Глубокие раны с повреждениями сухожи- |

|||||||||||||||

неполными |

отчленениями |

занимают случаи, |

лий, магистральных сосудов и нервов кисти. |

|||||||||||||

когда в результате раздавливания тканей часть |

Эти повреждения выделены в отдельную под- |

|||||||||||||||

сегмента (чаще всего палец) остается соеди- |

группу в связи с тем, что все рядом располо- |

|||||||||||||||

ненной с конечностью раздавленным сухожи- |

женные образования, как правило, поврежда- |

|||||||||||||||

лием и(или) нервом. Наличие этой связи |

ются одновременно. Оперативное вмешательст- |

|||||||||||||||

формально требует включения подобных травм |

во может включать наложение первичного или |

|||||||||||||||

в группу неполных отчленений. Однако из-за |

отсроченного шва на сухожилия и(или) нервы |

|||||||||||||||

отсутствия в сохранившейся перемычке тканей |

с использованием микрохирургической техники |

|||||||||||||||

функционирующих сосудов требуется выполне- |

или без нее. В данной подгруппе могут быть |

|||||||||||||||

ние реплантации в полном объеме. Это, по |

выделены повреждения сухожилий сгибателей, |

|||||||||||||||

мнению некоторых хирургов, дает основание |

разгибателей и нервов с дополнительной сис- |

|||||||||||||||

выделять подобные травмы в отдельную под- |

тематизацией повреждений. |

|

|

|

||||||||||||

группу, которая может быть отнесена и к |

3. |

Дефекты |

мягких тканей. |

Ограниченные |

||||||||||||

полным, и к неполным отчленениям. |

дефекты тканей кисти могут возникать при |

|||||||||||||||

Современная |

реплантационная |

хирургия |

различных видах повреждений (открытые пе- |

|||||||||||||

предусматривает более детальное деление всех |

реломы, неполные и полные отчленения, глу- |

|||||||||||||||

отчленений сегментов конечностей в зависи- |

бокие ранения мягких тканей), однако к данной |

|||||||||||||||

мости от характера повреждения мягких тканей |

подгруппе следует относить лишь те случаи, |

|||||||||||||||

(гильотинное, тракционное, |

от |

раздавливания, |

когда для закрытия дефекта тканей требуется |

|||||||||||||

множественное, |

огнестрельное). |

|

|

пластическая операция. |

|

|

|

|||||||||