- •СОВРЕМЕННАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ И ЕЕ ИСТОРИЯ

- •1.3. СОВРЕМЕННАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

- •2.2. КРОВОСНАБЖЕНИЕ ПОКРОВНЫХ ТКАНЕЙ

- •2.2.1. СОСУДИСТЫЕ СПЛЕТЕНИЯ ПОКРОВНЫХ ТКАНЕЙ

- •2.3. КРОВОСНАБЖЕНИЕ МЫШЦ

- •2.3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •2.4. КРОВОСНАБЖЕНИЕ КОСТЕЙ

- •2.4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •2.5. КРОВОСНАБЖЕНИЕ НЕРВОВ

- •2.5.1. ВНЕШНЯЯ СОСУДИСТАЯ СЕТЬ НЕРВА

- •2.5.2. ВНУТРИСТВОЛЬНАЯ СОСУДИСТАЯ СЕТЬ

- •2.6. КРОВОСНАБЖЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ

- •2.6.1. КРОВОСНАБЖЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ ВНЕ СИНОВИАЛЬНЫХ КАНАЛОВ

- •2.6.2. КРОВОСНАБЖЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ В ПРЕДЕЛАХ СИНОВИАЛЬНЫХ КАНАЛОВ

- •КЛАССИФИКАЦИЯ ЛОСКУТОВ, МЕТОДЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ФУНКЦИЯ

- •3.1.1. ПРОСТЫЕ ЛОСКУТЫ

- •3.1.2. СЛОЖНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •3.2. ДЕЛЕНИЕ ЛОСКУТОВ ПО ТИПУ КРОВОСНАБЖЕНИЯ

- •3.7. ДЕЛЕНИЕ НЕСВОБОДНЫХ ЛОСКУТОВ ПО ФОРМЕ ИХ НОЖКИ

- •ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ В ЛОСКУТАХ

- •4.1. ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОСКУТОВ

- •4.1.1. ВЫБОР ДОНОРСКОЙ ЗОНЫ

- •4.2. ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОСКУТОВ

- •4.3. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОСКУТОВ

- •КРОВООБРАЩЕНИЕ В СЛОЖНЫХ ЛОСКУТАХ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

- •5.4. ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕОСЕВАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ ЛОСКУТОВ И МЕТОДЫ ЕЕ УСКОРЕНИЯ

- •КРОВООБРАЩЕНИЕ ПРИ АТИПИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ВКЛЮЧЕНИЯ ТКАНЕЙ В КРОВОТОК

- •6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- •6.4.2. АРТЕРИАЛИЗАЦИЯ ВЕНОЗНОГО РУСЛА СО СБРОСОМ КРОВИ В РЕЦИПИЕНТНУЮ АРТЕРИЮ

- •ОСТРАЯ ИШЕМИЯ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ ТКАНЕЙ

- •7.2.1. ПРЕДЕЛЫ ПЕРЕНОСИМОСТИ ГИПОКСИИ

- •7.4. ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКИХ РЕПЕРФУЗИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ТКАНЕЙ

- •7.4.1 ПРОФИЛАКТИКА

- •7.4.2. ЛЕЧЕНИЕ

- •РЕИННЕРВАЦИЯ ПЕРЕСАЖЕННЫХ ТКАНЕЙ

- •8.1. ПРОБЛЕМА РЕИННЕРВАЦИИ ТКАНЕЙ В ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

- •8.2.1. СПОНТАННАЯ РЕИННЕРВАЦИЯ ТКАНЕЙ

- •8.2.2. НАПРАВЛЕННАЯ РЕИННЕРВАЦИЯ ТКАНЕЙ

- •8.3. ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ НАПРАВЛЕННОЙ РЕИННЕРВАЦИИ ТКАНЕЙ

- •ОБЩАЯ И МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

- •9.2. ОБЩАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

- •9.3. МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

- •10.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА

- •10.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

- •10.2. ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИЯМ

- •10.4. ОБЩАЯ ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •10.5. ПРОБЛЕМА ПРОХОДИМОСТИ МИКРОСОСУДИСТЫХ АНАСТОМОЗОВ И АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ

- •10.5.1. КАЧЕСТВО СОСУДИСТОГО ШВА

- •10.5.2. НАРУШЕНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ В ЗОНЕ МИКРОСОСУДИСТОГО АНАСТОМОЗА

- •10.5.3. НАРУШЕНИЯ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ И АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ

- •10.6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИЙ

- •11.2. ПЕРЕСАДКА ОСТРОВКОВЫХ МОНОЛОСКУТОВ

- •11.3. ПЕРЕСАДКА ПОЛИКОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ

- •11.4. ПЕРЕСАДКА МЕГАКОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ

- •11.5. ДВОЙНЫЕ ПЕРЕСАДКИ КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ

- •11.6. ВРЕМЕННЫЕ ЭКТОПИЧЕСКИЕ ПЕРЕСАДКИ КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ

- •12.2.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАН

- •12.2.2. ТИПЫ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН

- •12.3.1. ОБЩИЕ ФАКТОРЫ

- •12.3.2. МЕСТНЫЕ ФАКТОРЫ

- •12.4. КАКИМ БУДЕТ ЗАЖИВЛЕНИЕ РАНЫ? ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСХОДНЫХ УСЛОВИЙ

- •12.4.1. ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН

- •12.5.1. ПРИНЦИПЫ ЗАКРЫТИЯ РАН

- •12.5.2. ЗАКРЫТИЕ РАН В ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

- •12.5.3. ЗАКРЫТИЕ РАН В БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ

- •12.6.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •12.6.2. СПОСОБЫ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ НА КОЖУ

- •13.7. КОСТНАЯ АЛЛОПЛАСТИКА

- •13.8. НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ВИДЫ КОСТНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

- •ПЛАСТИКА СУХОЖИЛИЙ

- •14.1. КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГЕНЕРАЦИИ СУХОЖИЛИЙ

- •14.2. ВИДЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА СУХОЖИЛИЯХ

- •14.4. ВИДЫ И СПОСОБЫ НАЛОЖЕНИЯ СУХОЖИЛЬНОГО ШВА

- •14.5. ИСТОЧНИКИ СУХОЖИЛЬНЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ

- •14.6. АУТОПЛАСТИКА СУХОЖИЛИЙ

- •ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ МЫШЦ

- •15.2. ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ДЕФЕКТАХ МЫШЦ

- •15.3. СВОБОДНАЯ ПЕРЕСАДКА МЫШЦ

- •ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ НЕРВОВ

- •16.4.2. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •16.4.3. ЧАСТИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ

- •16.4.4. МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЙ НЕВРОЛИЗ

- •16.5. ВИДЫ АУТОПЛАСТИКИ НЕРВОВ

- •16.7. ТЕХНИКА И ВАРИАНТЫ ПЕРЕСАДКИ КРОВОСНАБЖАЕМЫХ НЕВРАЛЬНЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ

- •16.8. ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНЕННЫХ НЕВРОМАХ

- •ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ СОСУДОВ

- •17.4. ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ СОСУДОВ

- •18.2. ПАЛЬЦЕВЫЕ ЛОСКУТЫ

- •18.2.1. МИКРОСОСУДИСТАЯ АНАТОМИЯ

- •18.2.2. ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПАЛЬЦЕВОЙ ЛОСКУТ

- •18.2.3. ОСТРОВКОВЫЙ ПАЛЬЦЕВОЙ ЛОСКУТ

- •18.2.4. СВОБОДНЫЙ ПАЛЬЦЕВОЙ ЛОСКУТ

- •18.2.5. НЕСВОБОДНЫЙ ТЫЛЬНЫЙ ПАЛЬЦЕВОЙ ЛОСКУТ

- •18.2.6. ОБЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПАЛЬЦЕВЫХ ЛОСКУТОВ

- •18.3. ТЫЛЬНЫЕ МЕТАКАРПАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •18.3.1. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА 1-й ТМА

- •18.3.2. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА 2-й ТМА

- •18.3.3. ТЫЛЬНЫЕ МЕТАКАРПАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ НА ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ СОСУДИСТОЙ НОЖКЕ

- •18.4. КОЖНЫЕ ЛОСКУТЫ ЛАДОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИСТИ

- •18.5. МЫШЕЧНЫЕ ЛОСКУТЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ЧЕРВЕОБРАЗНЫЕ МЫШЦЫ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •19.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •19.3. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ЛОКТЕВОЙ АРТЕРИИ

- •19.4. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ЗАДНЕЙ МЕЖКОСТНОЙ АРТЕРИИ

- •19.6. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ВОЗВРАТНОЙ ЛОКТЕВОЙ АРТЕРИИ

- •19.7. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ЗАДНЕЙ ВЕТВИ ПЕРЕДНЕЙ МЕЖКОСТНОЙ АРТЕРИИ

- •19.9. НЕОСЕВЫЕ ЛОСКУТЫ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ПЛЕЧА

- •20.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •20.5. ЗАДНИЙ ЛОСКУТ ПЛЕЧА

- •20.6. ВНУТРЕННИЙ ПРОКСИМАЛЬНЫЙ ЛОСКУТ ПЛЕЧА

- •ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ПОВЕРХНОСТНОЙ ВИСОЧНОЙ АРТЕРИИ

- •21.1. ОБЩАЯ И МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

- •21.2. ВЗЯТИЕ И ВАРИАНТЫ ПЕРЕСАДКИ

- •21.2.1. ФАСЦИАЛЬНЫЙ ВИСОЧНО-ТЕМЕННОЙ ЛОСКУТ

- •21.2.2. КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

- •22.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

- •22.3. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ОГИБАЮЩЕЙ ЛОПАТКУ АРТЕРИИ (ОКОЛОЛОПАТОЧНЫЕ)

- •22.4. НАРУЖНЫЙ ЛОСКУТ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

- •22.6. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ГРУДОАКРОМИАЛЬНОЙ АРТЕРИИ (ГРУДНЫЕ ЛОСКУТЫ)

- •22.7. ЛОСКУТ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПЕРЕДНЮЮ ЗУБЧАТУЮ МЫШЦУ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

- •23.2. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА НАДЧРЕВНОЙ ГЛУБОКОЙ ВЕРХНЕНИЖНЕЙ СОСУДИСТОЙ ОСИ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ТАЗА И БЕДРА

- •24.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •24.2. ПАХОВЫЕ ЛОСКУТЫ

- •24.2.1. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ПОВЕРХНОСТНОЙ ОГИБАЮЩЕЙ ПОДВЗДОШНУЮ КОСТЬ АРТЕРИИ

- •24.2.2. ПАХОВЫЕ ЛОСКУТЫ НА ГЛУБОКОЙ ОГИБАЮЩЕЙ ПОДВЗДОШНУЮ КОСТЬ АРТЕРИИ

- •24.2.3. ПАХОВЫЕ МЕГАЛОСКУТЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ОБЕ СОСУДИСТЫЕ СИСТЕМЫ (ПОА И ГОА)

- •24.3. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ВЕРХНЕЙ ЯГОДИЧНОЙ АРТЕРИИ

- •24.3.1. ЛОСКУТ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПОДВЗДОШНЫЙ ГРЕБЕНЬ

- •24.4. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА НИЖНЕЙ ЯГОДИЧНОЙ АРТЕРИИ

- •24.4.1. ЯГОДИЧНО-БЕДРЕННЫЙ КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЙ ЛОСКУТ

- •24.4.2. ЛОСКУТ ИЗ НИЖНЕЙ ПОРЦИИ БОЛЬШОЙ ЯГОДИЧНОЙ МЫШЦЫ

- •24.5. ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЕ КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •24.5.1 ВЗЯТИЕ ЛОСКУТОВ ИЗ БАССЕЙНА ЗАДНЕЙ ВЕТВИ 4-й ПОЯСНИЧНОЙ АРТЕРИИ

- •24.6. МЫШЕЧНЫЕ ЛОСКУТЫ БЕДРА

- •24.7.1. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА 1-й ПРОБОДАЮЩЕЙ АРТЕРИИ

- •24.7.2. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА 2-й, 3-й и 4-й ПРОБОДАЮЩИХ АРТЕРИЙ

- •25.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •25.3.1. МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

- •25.4. КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ИЗ БАССЕЙНА ЗАДНЕЙ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ АРТЕРИИ

- •25.4.1. КОЖНО-ФАСЦИАЛЫШЕ ЛОСКУТЫ

- •25.4.2. МЫШЕЧНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •25.5. КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ НА ПРЯМЫХ КОЖНЫХ ЗАДНИХ ВЕТВЯХ ПОДКОЛЕННЫХ СОСУДОВ И ИХ ВЕТВЕЙ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ СТОПЫ

- •26.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •26.2. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ПОДОШВЕННЫХ АРТЕРИЙ

- •26.2.1. СРЕДИННЫЙ КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЙ ПОДОШВЕННЫЙ ЛОСКУТ

- •26.2.2. МЕДИАЛЬНЫЙ КОЖНО-ФАСЦИАЛЫШЙ ЛОСКУТ

- •26.2.3. СРЕДИННЫЙ НАДАПОНЕВРОТИЧЕСКИЙ ЛОСКУТ НА ШИРОКОМ ОСНОВАНИИ

- •26.2.4. ЛОСКУТ ИЗ МЫШЦЫ, ОТВОДЯЩЕЙ I ПАЛЕЦ

- •26.2.5. ЛОСКУТЫ ИЗ ЛАТЕРАЛЬНОЙ ГРУППЫ МЫШЦ

- •26.2.6. ЛОСКУТ ИЗ КОРОТКОГО СГИБАТЕЛЯ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ

- •26.2.7. ОСТРОВКОВЫЕ НЕРВНО-СОСУДИСТЫЕ ЛОСКУТЫ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ

- •26.3. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ТЫЛЬНОЙ АРТЕРИИ СТОПЫ

- •26.3.1. ТЫЛЬНЫЙ ЛОСКУТ СТОПЫ

- •26.3.3. ЛОСКУТ ИЗ ПЕРВОГО МЕЖПАЛЬЦЕВОГО ПРОМЕЖУТКА СТОПЫ

- •26.4.1. МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

- •26.4.3. ОБЩАЯ ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •26.4.4. ПЕРЕСАДКА I ПАЛЬЦА СТОПЫ НА КИСТЬ

- •26.4.6. ПЕРЕСАДКА БЛОКА II-III И ДРУГИХ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ

- •26.4.7. ПЕРЕСАДКА СУСТАВОВ

- •26.5. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА КОНЕЧНЫХ ВЕТВЕЙ МАЛОБЕРЦОВОЙ АРТЕРИИ

- •2 6.5.1. НАРУЖНЫЙ ПЯТОЧНЫЙ ЛОСКУТ

- •ХИРУРГИЯ КИСТИ

- •27.1.1. ФУНКЦИЯ КИСТИ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

- •27.1.2. ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ КИСТИ

- •27.1.3. ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИИ КИСТИ

- •27.2. ХИРУРГИЯ СУХОЖИЛИЙ

- •27.2.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

- •27.2.2. ПЕРВИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ

- •27.2.7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИЙ НА СУХОЖИЛИЯХ СГИБАТЕЛЕЙ

- •27.2.8. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

- •27.2.9. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ДИСТАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ФАЛАНГ ПАЛЬЦА

- •27.2.10. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ НА УРОВНЕ ПРОКСИМАЛЬНОГО МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА И ОСНОВНОЙ ФАЛАНГИ

- •27.2.11. ТРАВМЫ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ НА УРОВНЕ ПЯСТНО-ФАЛАНГОВЫХ СУСТАВОВ

- •27.2.13. ТРАВМЫ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ НА УРОВНЕ ЗАПЯСТЬЯ

- •27.3. ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ КИСТИ

- •27.3.1. ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ НЕРВОВ КИСТИ

- •27.3.2. ПЕРВИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ КИСТИ

- •27.3.3. ЗАСТАРЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ КИСТИ

- •27.3.4. ПРОБЛЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПАЛЬЦЕВ В ОСОБО СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ

- •27.3.5. БОЛЕЗНЕННЫЕ НЕВРОМЫ НА КИСТИ

- •27.4.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ

- •27.4.3. ВНУТРИСУСТАВНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ

- •27.4.4. ОСЛОЖНЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕЛОМОВ

- •27.4.5. ПЕРЕЛОМЫ ДИСТАЛЬНЫХ ФАЛАНГ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

- •27.5.1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ДЕФЕКТЫ ТКАНЕЙ КИСТИ

- •27.5.2. ГЛУБОКИЕ ДЕФЕКТЫ ТКАНЕЙ КИСТИ

- •27.5.6. ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ ТКАНЕЙ КИСТИ ПРИ УСТРАНЕНИИ РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ И КОНТРАКТУР

- •27.6. ТРАВМЫ КИСТИ С НАРУШЕНИЕМ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ. РЕПЛАНТАЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ КИСТИ

- •27.6.3. ОБЩАЯ ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •27.6.4. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ РЕПЛАНТАЦИИ (РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ) ПАЛЬЦЕВ КИСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ТРАВМЫ

- •27.6.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИЙ

- •27.7. АМПУТАЦИИ ПАЛЬЦЕВ И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С БЕСПАЛОЙ КИСТЬЮ

- •27.7.1. АМПУТАЦИИ И СОЗДАНИЕ I ПАЛЬЦА КИСТИ

- •27.7.2. МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ I ПАЛЬЦА КИСТИ

- •27.7.3. ИЗОЛИРОВАННЫЕ АМПУТАЦИИ ДЛИННЫХ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

- •27.7.4. МНОЖЕСТВЕННЫЕ АМПУТАЦИИ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

- •27.8.2. ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ НОГТЯ И ОКРУЖАЮЩИХ ЕГО ТКАНЕЙ

- •27.9. ПРИВОДЯЩИЕ КОНТРАКТУРЫ I ПАЛЬЦА КИСТИ

- •27.9.1. ЭТИОЛОГИЯ

- •27.10.1. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

- •27.10.2. ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ КОНТРАКТУР

- •27.10.3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ДЕСМОГЕННЫХ И ВТОРИЧНЫХ КОНТРАКТУР ПЯСТНО-ФАЛАНГОВЫХ СУСТАВОВ

- •27.11. КОНТРАКТУРА ДЮПЮИТРЕНА

- •27.11.1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- •27.11.2. КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА

- •27.11.3. ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

- •27.11.4. РЕЦИДИВЫ И НОВЫЕ ОЧАГИ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА

- •ХИРУРГИЯ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ ЛАДОННОЙ ГРУППЫ МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.1.1. ВАРИАНТЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- •28.1.2. ЗОНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ И УСЛОВИЯ ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

- •28.1.3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ В БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ

- •28.1.4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ В МЕНЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ

- •28.2.1. ПЕРВИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

- •28.2.2. ЗАСТАРЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ НА УРОВНЕ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.2.3. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ

- •28.3. ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.3.1. РАНЕНИЯ СРЕДИННОГО НЕРВА

- •28.3.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛОКТЕВОГО НЕРВА

- •28.3.4. ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛУЧЕВОГО НЕРВА

- •28.4. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.4.2. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОБШИРНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЛАДОННОЙ ГРУППЫ МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ И ТОТАЛЬНЫМИ (СУБТОТАЛЬНЫМИ) НАРУШЕНИЯМИ ИХ СПОСОБНОСТИ К СОКРАЩЕНИЮ

- •28.5. ДИАФИЗАРНЫЕ ДЕФЕКТЫ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.5.3. ДЕФЕКТЫ ОБЕИХ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.6. ПОВРЕЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.6.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.6.3. ИШЕМИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.6.5. ИШЕМИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ГРУПП МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.7. РЕПЛАНТАЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.7.1. ПОКАЗАНИЯ К СОХРАНЯЮЩИМ ОПЕРАЦИЯМ ПРИ ОТЧЛЕНЕНИИ КОНЕЧНОСТЕЙ

- •28.7.2. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •28.7.4. РЕЗУЛЬТАТЫ СОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ

- •28.7.5. АМПУТАЦИИ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА УРОВНЕ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •29.2. ОСНОВНЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТЯЖЕСТЬ КОНТРАКТУРЫ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

- •29.2.1. ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАПСУЛЫ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

- •29.2.2. РУБЦОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖНОГО ПОКРОВА

- •29.2.3. ЗАРАСТАНИЕ ЛОКТЕВЫХ ЯМОК

- •29.2.4. ОБРАЗОВАНИЕ ПАРАОССАЛЬНЫХ оссификатов

- •29.2.5. ДЕФОРМАЦИЯ СУСТАВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- •29.3. ПРИНЦИПЫ И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ОПЕРАЦИЙ ПРИ КОНТРАКТУРАХ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

- •29.3.1. ДОСТУПЫ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОВОДУ КОНТРАКТУР ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

- •29.3.2. ПЕРЕСАДКА КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫХ ЛОСКУТОВ ПРИ ОБШИРНЫХ РУБЦОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ КОЖИ

- •29.3.3. УДЛИНЕНИЕ (ПЛАСТИКА) СУХОЖИЛИЯ ТРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •29.3.4. УСТРАНЕНИЕ ВНУТРИСУСТАВНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕПЯТСТВИЙ

- •29.3.5. СОЗДАНИЕ ПОЛНОЦЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В ОКОЛОСУСТАВНЫХ ТКАНЯХ

- •ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛЕЧА

- •30.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •30.1.1. ОТРЫВЫ СУХОЖИЛИЯ ДЛИННОЙ ГОЛОВКИ ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •30.1.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ ДИСТАЛЬНОГО СУХОЖИЛИЯ ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •30.2.2. РАНЕНИЯ СРЕДИННОГО НЕРВА

- •30.2.3. РАНЕНИЯ ЛОКТЕВОГО НЕРВА

- •30.2.4. ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛУЧЕВОГО НЕРВА

- •30.3.2. ТРАНСПОЗИЦИЯ ШИРОЧАЙШЕЙ МЫШЦЫ СПИНЫ НА ПЕРЕДНЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПЛЕЧА

- •30.3.3. ТРАНСПОЗИЦИЯ СУХОЖИЛИЯ ТРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •30.3.4. ПЕРЕСАДКА БОЛЬШОЙ ГРУДНОЙ МЫШЦЫ

- •30.3.5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АКТИВНОГО СГИБАНИЯ В ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ

- •30.4. ДЕФЕКТЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПЛЕЧА

- •30.5. ДЕФЕКТЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- •30.5.1. ДИАФИЗАРНЫЕ ДЕФЕКТЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- •30.6. ПОВРЕЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ НА УРОВНЕ ПЛЕЧА РЕПЛАНТАЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ

- •30.6.1. НАРУШЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ

- •30.6.2. ТЕХНИКА НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ (ПЛАСТИКИ) НА ПЛЕЧЕВУЮ АРТЕРИЮ

- •30.6.4. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ СОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА УРОВНЕ ПЛЕЧА

- •30.6.5. РЕЗУЛЬТАТЫ СОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ

- •30.7. АМПУТАЦИИ ПЛЕЧА

- •30.7.2. УДЛИНЕНИЕ КОРОТКОЙ КУЛЬТИ ПЛЕЧА

- •30.8. ПРИВЫЧНЫЙ ВЫВИХ ПЛЕЧА

- •30.8.1. МЕХАНОГЕНЕЗ РАЗВИТИЯ ПРИВЫЧНОГО (ПЕРЕДНЕВНУТРЕННЕГО) ВЫВИХА ПЛЕЧА

- •30.8.2. ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ

- •ПОВРЕЖДЕНИЯ БЕДРА

- •31.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛЬНОГО РАСТЯЖЕНИЯ ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ БЕДРА

- •31.1.1. ОТРЫВЫ СУХОЖИЛЬНОГО РАСТЯЖЕНИЯ ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ БЕДРА ОТ ВЕРХНЕГО КРАЯ НАДКОЛЕННИКА

- •31.1.3. ОТРЫВЫ СУХОЖИЛИЯ ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ БЕДРА У НИЖНЕГО ПОЛЮСА НАДКОЛЕННИКА ЛИБО ОТ БУГРИСТОСТИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •31.1.4. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ

- •31.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ БЕДРА

- •31.2.1. РАНЕНИЯ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА

- •31.2.2. РАНЕНИЯ БЕДРЕННОГО НЕРВА

- •31.2.3. РАНЕНИЯ ЗАПИРАТЕЛЬНОГО НЕРВА

- •31.3. ДЕФЕКТЫ МЫШЦ БЕДРА

- •31.3.3. КОНТУРНЫЙ ДЕФЕКТ БЕДРА

- •31.4. ДЕФЕКТЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

- •31.4.1. ДЕФЕКТЫ СУСТАВНЫХ КОНЦОВ КОСТЕЙ

- •31.4.2. ДИАФИЗАРНЫЕ ДЕФЕКТЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

- •31.5.1. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

- •31.6.3. ПЕРЕСАДКА КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ ГОЛЕНИ И СТОПЫ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ И СОЗДАНИЯ ТОРЦЕВОЙ ОПОРОСПОСОБНОСТИ КУЛЬТИ БЕДРА

- •31.6.4. РЕКОНСТРУКТИВНАЯ АМПУТАЦИЯ БЕДРА ПО С. VAN NES

- •ПОВРЕЖДЕНИЯ И ДЕФЕКТЫ ТКАНЕЙ ГОЛЕНИ

- •32.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЯТОЧНОГО (АХИЛЛОВА) СУХОЖИЛИЯ

- •32.1.1. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПЯТОЧНОГО СУХОЖИЛИЯ

- •32.1.2. ЗАСТАРЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЯТОЧНОГО СУХОЖИЛИЯ

- •32.1.3. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ: ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

- •32.2.3. ВЫБОР МЕТОДА ПЛАСТИКИ И ДОНОРСКОГО ИСТОЧНИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕФЕКТА МЯГКИХ ТКАНЕЙ

- •32.3. ПОВРЕЖДЕНИЯ КРУПНЫХ МНОГОПУЧКОВЫХ НЕРВОВ НА УРОВНЕ ГОЛЕНИ

- •32.3.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОГО НЕРВА

- •32.3.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ МАЛОБЕРЦОВОГО НЕРВА

- •32.4. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ДЕФЕКТАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ*

- •32.4.1. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ГОЛЕНИ И ПАТОГЕНЕЗ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО ОСТЕОМИЕЛИТА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •32.4.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •32.4.3. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С КРАЕВЫМИ ДЕФЕКТАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО НАРУШЕНИЯ ЕЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ

- •32.4.4. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С КРАЕВЫМИ ДЕФЕКТАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОМ СНИЖЕНИИ ЕЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ

- •32.4.5. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ЦИРКУЛЯРНЫМИ ДЕФЕКТАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •32.4.9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ

- •32.4.11. ПЕРЕСАДКА КРОВОСНАБЖАЕМЫХ КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЛОЖНЫМИ СУСТАВАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •32.5. РЕПЛАНТАЦИЯ И АМПУТАЦИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА УРОВНЕ ГОЛЕНИ

- •ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ ТКАНЕЙ СТОПЫ

- •33.2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА МЕТОДА ПЛАСТИКИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ ТКАНЕЙ СТОПЫ

- •33.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕСАДКИ СЛОЖНЫХ ЛОСКУТОВ ПРИ ДЕФЕКТАХ ТКАНЕЙ СТОПЫ

- •33.4.2. ПЕРЕСАДКА ОСТРОВКОВЫХ ЛОСКУТОВ

- •33.4.3. ПЕРЕСАДКА СВОБОДНЫХ СЛОЖНЫХ ЛОСКУТОВ

- •ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

- •34.2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

- •34.3. РОЛЬ ВНЕШНОСТИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

- •34.7. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

- •ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕ*

- •35.1. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ ТКАНЕЙ ЛИЦА

- •35.1.1. КРОВОСНАБЖЕНИЕ

- •35.1.2. МЫШЦЫ

- •35.1.3. ИННЕРВАЦИЯ

- •35.2.1. СТАРЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА

- •35.2.2. СТАРЕНИЕ ЖИРОВОГО СЛОЯ

- •35.2.3. МЫШЦЫ ЛИЦА И СТАРЕНИЕ

- •35.2.4. КОСТИ

- •35.3. ПОДТЯЖКА КОЖИ ЛИЦА

- •35.3.1. ИСТОРИЯ

- •35.3.2. ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА

- •35.3.3. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •35.3.4. ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ПОВЕРХНОСТНОЙ МЫШЕЧНО-ФАСЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

- •35.3.5. СУБМЕНТАЛЬНАЯ ПЛАСТИКА

- •35.3.6. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

- •35.3.7. ОСЛОЖНЕНИЯ

- •35.3.8. ЯТРОГЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ

- •35.3.9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

- •35.4.1. ИСТОРИЯ И ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИИ

- •35.4.4. РЕЗУЛЬТАТЫ

- •35.5. БЛЕФАРОПЛАСТИКА

- •35.5.3. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

- •35.5.4. ОСЛОЖНЕНИЯ

- •РИНОПЛАСТИКА

- •36.1.2. ПОКРОВНЫЕ ТКАНИ

- •36.1.4. ОСНОВАНИЕ НОСА

- •36.1.5. КОСТНО-ХРЯЩЕВОЙ СВОД НОСА

- •36.1.6. НОСОВАЯ ПЕРЕГОРОДКА

- •36.1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •36.2. ПЛАНИРОВАНИЕ РИНОПЛАСТИКИ

- •36.2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПАЦИЕНТА

- •36.2.2. ЭСТЕТИЧЕСКИЙ И АНАТОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

- •36.3.1. ЗАКРЫТЫЕ ДОСТУПЫ

- •36.3.2. ОТКРЫТЫЕ ДОСТУПЫ

- •36.4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ РИНОПЛАСТИКИ

- •36.5. ХИРУРГИЯ КОНЧИКА НОСА

- •36.5.2. ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП РЕКОНСТРУКЦИИ КОНЧИКА НОСА И ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ

- •36.5.5. ИЗМЕНЕНИЕ РОТАЦИИ КОНЧИКА НОСА

- •36.6.1. ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СПИНКИ НОСА И ВЫБОР ДОСТУПА ПРИ КОРРИГИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЯХ

- •36.6.2. КОРРЕКЦИЯ ВЫСОКОЙ СПИНКИ НОСА

- •36.6.3. СПИНКА НОСА С ИЗМЕНЕННЫМ НАКЛОНОМ

- •36.6.4. НИЗКАЯ СПИНКА НОСА

- •36.6.5. ШИРОКАЯ СПИНКА НОСА

- •36.6.6. УЗКАЯ СПИНКА НОСА

- •36.6.7. БОКОВЫЕ ИСКРИВЛЕНИЯ СПИНКИ НОСА

- •36.6.8. ДРЕНИРОВАНИЕ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА СПИНКЕ НОСА

- •36.7. ХИРУРГИЯ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

- •36.7.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕФОРМАЦИЙ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

- •36.7.2. ДОСТУПЫ И ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ НА НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКЕ

- •36.7.3. КОРРЕКЦИЯ ДЕФОРМАЦИЙ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

- •36.7.4. ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ НА НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКЕ

- •36.8. ОСНОВАНИЕ НОСА

- •36.8.1. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВАНИЯ НОСА

- •36.8.2. КОЖНАЯ ЧАСТЬ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

- •36.8.3. КРЫЛЬЯ НОСА

- •36.10. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РИНОПЛАСТИКИ

- •ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ*

- •37.1. АНАТОМИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- •37.1.1. СТРОЕНИЕ

- •37.1.2. КРОВОСНАБЖЕНИЕ

- •37.1.3. ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- •37.1.4. ИННЕРВАЦИЯ

- •37.1.5. ФОРМА И РАЗМЕРЫ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.2. УВЕЛИЧИВАЮЩАЯ МАММОПЛАСТИКА

- •37.2.1.ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.2.2. ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

- •37.2.4. ВИДЫ ИМПЛАНТАТОВ

- •37.2.5. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •37.2.6. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

- •37.2.7. ОСЛОЖНЕНИЯ

- •37.2.8. КАПСУЛЯРНАЯ КОНТРАКТУРА

- •37.3. РЕДУКЦИОННАЯ МАММОПЛАСТИКА

- •37.3.1. ИСТОРИЯ

- •37.3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ГИПЕРТРОФИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.3.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

- •37.3.6. ОПЕРАЦИИ ПРИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ГИПЕРТРОФИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.3.7. ОПЕРАЦИИ ПРИ ВЫРАЖЕННОЙ ГИПЕРТРОФИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.3.8. ОПЕРАЦИИ ПРИ ГИГАНТОМАСТИИ

- •37.3.9. ДРУГИЕ ВИДЫ УМЕНЬШАЮЩЕЙ МАММОПЛАСТИКИ

- •37.3.10. ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ РЕДУКЦИОННОЙ МАММОПЛАСТИКИ

- •37.4. ПОДТЯЖКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ (МАСТОПЕКСИЯ)

- •37.4.1. ИСТОРИЯ

- •37.4.4. ОПЕРАЦИИ ПОДТЯЖКИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.5. ОПЕРАЦИИ ПРИ ДЕФОРМАЦИЯХ СОСКОВО-АРЕОЛЯРНОГО КОМПЛЕКСА

- •37.5.1. ВТЯНУТЫЙ СОСОК

- •37.5.2. ГИПЕРТРОФИРОВАННЫЙ СОСОК

- •37.5.3. ДЕФОРМАЦИЯ АРЕОЛЫ

- •ПЛАСТИКА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ (абдоминопластика) *

- •38.1. ИСТОРИЯ

- •38.2.1. ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

- •38.2.2. МЫШЕЧНО-АПОНЕВРОТИЧЕСКИЙ СЛОЙ

- •38.4. ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР ПАЦИЕНТОВ

- •38.5.4. ОПТИМАЛЬНЫЙ ДОСТУП

- •38.5.5. РАЦИОНАЛЬНАЯ ОТСЛОЙКА КОЖНО-ЖИРОВОГО ЛОСКУТА

- •38.5.6. ПЛАСТИКА МЫШЕЧНО-АПОНЕВРОТИЧЕСКОГО СЛОЯ

- •38.5.8. УДАЛЕНИЕ ИЗБЫТКА МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЛОСКУТА И УШИВАНИЕ РАНЫ

- •38.5.9. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ

- •38.6. КЛАССИЧЕСКАЯ АБДОМИНОПЛАСТИКА

- •38.6.1. РАЗМЕТКА ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

- •38.6.2. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •38.7. НАПРЯЖЕННО-БОКОВАЯ АБДОМИНОПЛАСТИКА

- •38.7.1. ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •38.7.2. ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИИ

- •38.7.3. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

- •38.8. ВЕРТИКАЛЬНАЯ АБДОМИНОПЛАСТИКА

- •38.8.2. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •38.9. ОСОБЕННОСТИ АБДОМИНОПЛАСТИКИ ПРИ НАЛИЧИИ РУБЦОВ НА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКЕ

- •38.10. СОЧЕТАНИЕ АБДОМИНОПЛАСТИКИ И ЛИПОСАКЦИИ

- •38.10.1. ВАРИАНТЫ ЛИПОСАКЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ АБДОМИНОПЛАСТИКИ

- •38.10.2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЛИПОСАКЦИЯ

- •38.10.3. ЛИПОСАКЦИЯ В ХОДЕ АБДОМИНОПЛАСТИКИ

- •38.10.4. ЛИПОСАКЦИЯ ПОСЛЕ АБДОМИНОПЛАСТИКИ

- •38.11.1. ОБЩИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

- •38.11.2. МЕСТНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

- •ЛИПОСАКЦИЯ*

- •39.1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДА

- •39.2. ТЕРМИНЫ

- •39.3.2. ВИДЫ И ФОРМЫ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

- •39.3.3. ЛОКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

- •39.4. ПОКАЗАНИЯ К ЛИПОСАКЦИИ

- •39.5. ТЕХНИКА ЛИПОСАКЦИИ

- •39.6. ОБЪЕМ ЛИПОСАКЦИИ

- •39.7. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

- •39.8. ОСЛОЖНЕНИЯ ЛИПОСАКЦИИ

- •39.9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИИ

- •КОРРЕКЦИЯ КОЖНЫХ РУБЦОВ*

- •40.1. КЛАССИФИКАЦИЯ РУБЦОВ

- •40.1.1. ТИПЫ КОЖНЫХ РУБЦОВ

- •40.1.2. ФОРМА КОЖНЫХ РУБЦОВ

- •40.1.3. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖНЫХ РУБЦОВ

- •40.1.4. ВЛИЯНИЕ КОЖНЫХ РУБЦОВ НА ФУНКЦИЮ

- •40.2.1. ПОДТЯЖКА КОЖИ ЛИЦА И ЛБА

- •40.2.2. ПЛАСТИКА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

- •40.2.3. ПОДТЯЖКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •40.2.4. ЛИПОСАКЦИЯ

- •40.3. КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВ

- •40.3.1. УДЛИНЕНИЕ РУБЦОВ

- •40.3.2. ИССЕЧЕНИЕ РУБЦОВ

- •40.4. КОРРЕКЦИЯ КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ

- •40.4.1. КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

- •АНЕСТЕЗИЯ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ*

- •41.1. МЕСТНАЯ ИНФИЛЬТРАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ

- •41.2. ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ СЕДАТИВНЫХ СРЕДСТВ

- •41.3. ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИЯ

- •41.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДРЕНАЛИНСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ

- •ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСИЯ ПАЦИЕНТА НА ОПЕРАЦИЮ

- •42.1.4. СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА ОПЕРАЦИЮ ПЛАСТИКИ УШНЫХ РАКОВИН

- •42.1.5. СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА ОПЕРАЦИЮ ПЛАСТИКИ НОСА

- •42.1.10. СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА ОПЕРАЦИЮ ЛИПОСАКЦИИ

КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ТАЗА И БЕДРА |

233 |

24.2.ПАХОВЫЕ ЛОСКУТЫ

24.2.1.ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ПОВЕРХНОСТНОЙ ОГИБАЮЩЕЙ ПОДВЗДОШНУЮ КОСТЬ АРТЕРИИ

Микрохирургическая анатомия. Артерии.

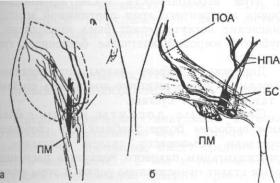

Поверхностная огибающая подвздошную кость артерия (ПОА) является прямой кожной артерией и в 48% случаев начинается от бедренной артерии общим стволом с нижней надчревной поверхностной артерией (НПА). Раздельное начало этих сосудов отмечено в 17% наблюдений, а у 35% людей НПА отсутствует [18] (рис. 24.2.1). Длина сосудистой ножки колеблется в пределах 2—4 см.

В 17% наблюдений обе артерии отходят от ветвей бедренной артерии.

Средний диаметр ПОА — 1,4 мм (от 0,8 до 3 мм). Он превышает 1 мм в 87% случаев, равен 1 мм в 11% и меньше 1 мм — в 2% наблюдений [18].

ПОА всегда начинается в пределах 5 см ниже паховой связки и почти сразу делится на две ветви: поверхностную и глубокую. Поверхностная ветвь существует в 86% случаев, имеет наружный диаметр около 0,8 мм и, проходя около 55 мм в глубоком слое, пенетрирует фасцию. Точка выхода ветви в поверхностный слой расположена в круге радиусом 15 мм, центр которого находится на 15 мм латеральнее и на 10 мм дистальнее места начала бедренной артерии [3]. Сектор, в котором проходит сосуд, распространяется на 10 мм выше и ниже передней верхней подвздошной ости от точки, расположенной на 15 мм ниже места начала бедренной артерии. Данный сосуд снабжает кожу латеральной части паховой области и уходит на 10 см выше передней верхней подвздошной ости [3].

Глубокая ветвь ПОА постоянна, ее диаметр — 1 мм. Сосуд идет под глубокой фасцией в пределах сектора, ось которого проходит па-

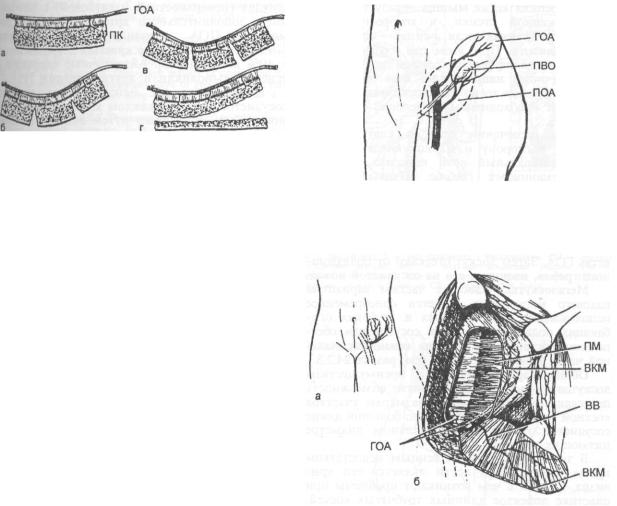

Рис. 24.2.1. Границы пахового лоскута (а) и схема его сосудистого снабжения при раздельном отхождении ПОА и НПА (б).

Пунктир — границы лоскута; ПОА — поверхностная огибающая подвздошную кость артерия; НПА — нижняя поверхностная надчревная артерия; БС — бедренные сосуды; ПМ — портняжная мышца.

раллельно и на 15 мм ниже паховой связки. Границы сектора расположены на 19 мм выше и ниже осевой линии. Место выхода артерии через глубокую фасцию лежит в пределах круга радиусом 15 мм, центр которого находится на 20 мм дистальнее передней верхней подвздошной ости. После пенетрации глубокой фасции артерия идет латерально и вниз к ягодичной области [3].

Конечные разветвления глубокой ветви ПОА анастомозируют с сосудами надкостницы подвздошного гребня и конечными ветвями глубокой огибающей подвздошную кость артерии. Это явилось основанием для использования кожно-костных паховых лоскутов, базирующихся на ПОА [17]. Несмотря на множество клинических доказательств такой возможности [2, 20 и др.], анатомические исследования свидетельствуют о том, что далеко не всегда ПОА способна обеспечить достаточное питание подвздошного гребня [4, 17]. Вот почему при пересадке значительных участков кости хирурги предпочитают использовать (изолированно или дополнительно) глубокие огибающие подвздошную кость сосуды, имеющие большие калибр и длину сосудистой ножки (см. раздел 24.2.2).

Вены. Венозный дренаж пахового лоскута осуществляется через анатомически постоянную поверхностную нижнюю надчревную подкожную вену, а также через более изменчивую поверхностную вену, огибающую подвздошную кость. Последняя у места впадения имеет наружный диаметр около 2 мм [18].

Иногда число вен может быть большим. Они могут соединяться в один общий ствол калибром 3—6 мм [18]. Сосуды впадают в луковицу большой подкожной вены. У пациентов с тонким слоем подкожной клетчатки подкожные вены могут быть хорошо видны и их легко разметить до операции.

Глубокая венозная система представлена парными сопутствующими артериям венами диаметром около 1 мм. Проходя параллельно артериям, они соединяются вместе и впадают в бедренную вену по ее глубокой поверхности.

Нервы. Кожа в бассейне пахового лоскута иннервируется из нескольких источников и не имеет кожного нерва, который можно было бы использовать для направленной реиннервации пересаженного комплекса тканей.

Общая характеристика. Центральная ось лоскута проходит от передней верхней подвздошной ости к точке, расположенной по ходу бедренной артерии на 2,5 см ниже паховой связки [9]. Медиальная граница комплекса тканей проходит над бедренными сосудами, и ей может быть придана S-образная форма, чтобы краниальный отдел трансплантата включал и нижние надчревные сосуды, а бедренный пучок остался защищенным [1, 18]. Нижний край лоскута должен располагаться по крайней мере на 5 см ниже паховой связки и парал-

234 |

МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ПЕРЕСАДКА КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ |

лельно ей. Размеры комплекса тканей могут колебаться от 8хб см до 25x40 см [7, 10].

К преимуществам лоскута относят его значительную величину, возможность включения в трансплантат подвздошного гребня, а также выгодное в косметическом плане расположение рубца в донорской области при зашивании раны «в линию». Последнее, как правило, возможно при ширине лоскута, не превышающей 15 см [16].

В то же время паховый лоскут, базирующийся на поверхностной системе огибающих подвздошную кость сосудов, имеет существенные недостатки. К ним прежде всего относятся малый диаметр питающих сосудов и сложность их топографии при минимальной длине сосудистой ножки (2—4 см). В связи с этим выделение пахового лоскута технически сложно.

Кроме того, у тучных пациентов лоскут имеет весьма неравномерную толщину. Внутренний край комплекса тканей всегда значительно толще, что весьма нежелательно при пересадке тканей на кисть или стопу. В последующем это может потребовать операции истончения пересаженных тканей. Наконец, возможна только спонтанная реиннервация пахового лоскута за счет врастания в него нервных волокон со стороны воспринимающего ложа.

Взятие и варианты пересадки лоскута.

Техника выделения пахового лоскута зависит |

|

от варианта его |

применения. |

Монолоскуты. |

Н е с в о б о д н а я п е р е с а д - |

ка. В связи с особенностями микрососудистой анатомии паховый лоскут на ПОА чаще всего применяют в несвободном варианте для пластики дефектов тканей кисти. Размеры лоскута должны быть такими, чтобы питающая ножка имела достаточную длину. При этом условии движения туловища и донорского сегмента (а это чаще всего кисть) не приводят к опасному натяжению тканей и нарушению кровоснабжения комплекса тканей.

Паховый лоскут на ножке также может быть использован для реконструкции влагалища, полового члена (в кожно-костном варианте) и пластики дефектов тканей промежности [14].

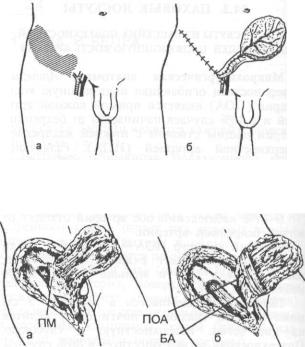

В самом простом случае ножка пахового лоскута остается открытой в течение всего периода, необходимого для его приживления в воспринимающем ложе. Для сокращения продолжительности этого периода может быть использован метод Y. Sumi и соавт. (1986) [15]. При этом питающая ножка должна быть достаточно длинной и иметь циркулярное кожное покрытие. Для этого при планировании формы ножки у ее основания должен быть создан дополнительный отрог кожи с клетчаткой, который после выделения комплекса тканей позволяет циркулярно закрыть основание ножки (рис. 24.2.2).

Ширина ножки должна определяться толщиной подкожной жировой клетчатки с таким

Рис. 24.2.2. Схема формирования (а) и выделения (б) пахового лоскута на ножке (на основе ПОА).

Рис. 24.2.3. Этапы формирования пахового лоскута (в бассейне ПОА).

а — рассечение передней стенки влагалища портняжной мышцы (ПМ); б — включение участка глубокой фасции в лоскут; БА — бедренная артерия.

расчетом, чтобы сформированный стебель не перетягивался кожными швами.

Выделение комплекса тканей начинают с периферии и заканчивают, не доходя 5—4 см до бедренного сосудистого пучка. Этому может предшествовать определение расположения артерий с помощью допплеровского флоуметра. Для сохранения питающих лоскут сосудов исключительно важно включить в него глубокую фасцию начиная с уровня наружного края портняжной мышцы, так как сосудистый пучок располагается сразу над фасцией (рис. 24.2.3, б). При необходимости после прохождения уровня внутреннего края портняжной мышцы выделение лоскута может быть продолжено в глубокой жировой клетчатке бедренного треугольника.

Донорский дефект закрывают первично. Иногда для этого нижнюю конечность сгибают

втазобедренном суставе.

Св о б о д н ы е лоскуты . В связи с большим выбором более удобных для свободной пересадки комплексов тканей показания к трансплантации пахового лоскута в настоящее время ставят относительно редко. В этом случае

вих основе чаще всего лежат косметические соображения (скрытый донорский дефект) при лечении молодых женщин и детей. При пересадке лоскута на кисть или предплечье его формируют на противоположной стороне тела для того, чтобы при неудачной пересадке можно

КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ТАЗА И БЕДРА

было перейти на несвободный паховый лоскут с интактной стороны.

Выделение свободного пахового лоскута начинают с ревизии из медиального доступа питающих лоскут сосудов. При этом в области овальной ямки выделяют бедренные сосуды, продвигаясь от периферии к паховой связке и сохраняя ветви, идущие к лоскуту. После идентификации сосудистой ножки лоскут выделяют от периферии к центру по тем же правилам. При пересадке кожно-костных лоскутов в них включают подвздошный гребень в его переднем отделе, сохраняя сосудистые связи между костью и кожным лоскутом и оставляя интактной переднюю верхнюю подвздошную ость.

После взятия крупных трансплантатов обнаженный бедренный сосудисто-нервный пучок может быть закрыт путем перемещения портняжной мышцы после ее отсечения от точки начала.

Полилоскуты. В 48% случаев, когда ПОА и НПА отходят от бедренной артерии одним стволом, на них могут быть выкроены отдельные кожно-фасциальные лоскуты. В то же время эта возможность является скорее теоретической, так как на практике данный вариант пересадки вряд ли может конкурировать по понятным причинам с пересадкой лоскутов из других анатомических областей.

Мегалоскуты. Описана пересадка грудоспин- но-пахового мегалоскута для закрытия обширных дефектов тканей верхней и нижней конечностей [5]. При сохранении его краниальной сосудистой ножки (грудоспинные сосуды) лоскут может быть ротирован на верхнюю конечность. При этом сосуды, питающие паховую часть лоскута, анастомозируют с сосудами реципиентного ложа. Комплекс тканей может быть ротирован и в каудальном направлении на паховой сосудистой ножке, а его дистальная часть ревасуляризована через грудоспинные сосуды (см. рис. 22.2.10 на стр. 214). Данный мегалоскут может быть и мостовидным и использован для пластики дефектов верхней конечности [8].

24.2.2. ПАХОВЫЕ ЛОСКУТЫ НА ГЛУБОКОЙ ОГИБАЮЩЕЙ ПОДВЗДОШНУЮ КОСТЬ АРТЕРИИ

Микрохирургическая анатомия. Глубокая огибающая подвздошную кость артерия (ГОА) анатомически постоянна, имеет средний диаметр в месте начала 2 мм и начинается от наружной подвздошной артерии примерно на 1 см выше паховой связки. Иногда она может начинаться и от бедренной артерии сразу ниже паховой связки. Артерия проходит через фиброзный тоннель, образованный поперечной фасцией, подвздошной фасцией и паховой связкой.

235

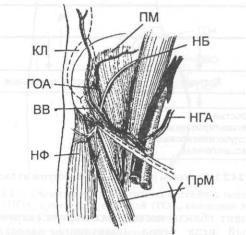

Рис. 24.2.4. Схема расположения глубокой огибающей подвздошную кость артерии и ее восходящей ветви.

КЛ — кожная часть лоскута (пунктир); ГОА — глубокая огибающая подвздошную кость артерия; ВВ — восходящая ветвь ГОА; НФ — напрягатель широкой фасции бедра; ПМ — подвздошная мышца; НБ — наружный кожный нерв бедра; НГА — нижняя глубокая надчревная артерия; ПрМ — портняжная мышца.

В 80% случаев ГОА отдает наиболее важную из своих ветвей — восходящую артерию. Последняя в 65% случаев отходит примерно в 1 см от передней верхней подвздошной ости, направляется к внутреннему краю подвздошного гребня и располагается между поперечной брюшной и внутренней косой мышцами, питая их (рис. 24.2.4). У 15% людей восходящая артерия начинается ближе к месту отхождения ГОА, иногда в самом начале сосудистой ножки. В этом случае ее ось и ось ГОА могут совпадать.

Восходящая артерия может быть использована для формирования дополнительных лоскутов из внутренней косой мышцы живота. При отсутствии этой артерии (20% случаев) питание внутренней косой мышцы может быть обеспечено ветвями ГОА, однако выделяемый мышечный лоскут является при этом неотъемлемой частью костно-мышечного монолоскута.

Сосудистая ножка проходит на протяжении 8—9 см по внутренней поверхности подвздошного гребня в пределах 2,5 см от его внутреннего края. Она располагается на покрывающей подвздошную мышцу фасции и отдает ряд ветвей к надкостнице, а также 3—4 перфорирующие ветви длиной до 2 см, которые восходят к поверхности кожи. Последние способны питать небольшие по размерам кожные лоскуты над гребнем, которые должны быть все же относительно велики, чтобы включать в себя достаточное количество питающих сосудов [16]. Сопутствующие артериям вены имеют диаметр около 3 мм в месте их впадения в наружную подвздошную вену (1 см выше уровня отхождения артерии).

Важно отметить, что вблизи передней верхней подвздошной ости ГОА пересекает или

236 |

МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ПЕРЕСАДКА КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ |

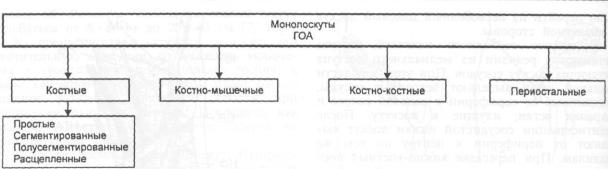

Схема 24.2.1. Варианты пересадки монолоскутов из бассейна ГОА.

проходит вблизи нескольких нервов (наружный |

соединяется с глубокой нижней надчревной |

||||||||||||||

кожный нерв бедра, подвздошно-паховый и |

веной. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

подвздошно-подчревный нервы), которые легко |

На уровне передней верхней подвздошной |

||||||||||||||

повредить |

при |

выделении лоскута. |

|

ости питающий сосудистый пучок пересекается |

|||||||||||

Виды, варианты пересадки и техника взятия |

с наружным кожным нервом бедра, который |

||||||||||||||

лоскутов. Основное предназначение лоскутов из |

может |

располагаться |

между |

комитантными |

|||||||||||

бассейна |

ГОА — пересадка |

фрагментов |

под- |

венами и должен быть сохранен. |

|

|

|||||||||

вздошной кости. Несмотря на другие источники |

Костную часть лоскута выделяют с по- |

||||||||||||||

питания переднего отдела крыла подвздошной |

мощью осциллирующей пилы и долота с |

||||||||||||||

кости (ветви латеральной огибающей бедро |

предварительным отделением мышц, прикреп- |

||||||||||||||

артерии, конечные разветвления переднелате- |

ляющихся к забираемому участку со стороны |

||||||||||||||

ральных ветвей верхней ягодичной артерии), |

наружной поверхности |

кости. |

|

|

|

||||||||||

ГОА |

является |

доминирующим |

источником |

При закрытии раны особое внимание |

|||||||||||

питания этого важного донорского источника |

уделяют ее послойному укреплению и пред- |

||||||||||||||

губчатой |

кости. |

|

|

|

|

упреждению ослабления места входа в пахо- |

|||||||||

Подвздошная кость является бикортикаль- |

вый канал. |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

ной костью с утолщенным гребнем и имеет |

В зависимости от целей операции костная |

||||||||||||||

искривленную форму. Длина участка между |

часть комплекса тканей может быть использо- |

||||||||||||||

передней верхней и задней верхней остями |

вана в нескольких модификациях (схема 24.2.1, |

||||||||||||||

составляет у взрослых мужчин |

около 14 |

см. |

рис. 24.2.5). |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

В зависимости от вида и варианта пересадки |

П р о с т ы е к о с т н ы е |

лоскуты. Вклю- |

|||||||||||||

лоскутов меняется и техника их выделения. |

чают участок подвздошного гребня (рис. 24.2.5, |

||||||||||||||

Монолоскуты. К о с т н ы е |

лоскуты . В за- |

а). В связи с тем, что |

взятие значительных |

||||||||||||

висимости от потребностей возможно приме- |

по величине фрагментов кости создает угрозу |

||||||||||||||

нение разнообразных вариантов формирования |

образования грыж в послеоперационном пери- |

||||||||||||||

костных лоскутов из бассейна ГОА. При их |

оде, возможно взятие фрагмента кости в виде |

||||||||||||||

взятии разрез осуществляют от лобкового |

«окна» в крыле с сохранением гребня. Размеры |

||||||||||||||

бугорка по ходу паховой связки и далее |

крыла |

позволяют формировать |

разнообразные |

||||||||||||

латерально вдоль подвздошного гребня. При |

по форме фрагменты кости, что может быть |

||||||||||||||

этом необходимо идентифицировать и отвести |

использовано при пластике дефектов угла |

||||||||||||||

кнутри семявыносящий проток или круглую |

нижней челюсти. |

|

|

|

|

|

|

||||||||

связку |

матки. |

|

|

|

|

П о л у с е г м е н т и р о в а н н ы е |

лоскуты |

||||||||

Поверхностную фасцию разделяют по ходу |

(рис. 24.2.5, б) отличаются от сегментирован- |

||||||||||||||

ее волокон. Следующий слой — наружную косую |

ных тем, что хирург рассекает только наружную |

||||||||||||||

мышцу — определяют в латеральной части раны |

кортикальную пластинку и губчатую кость. |

||||||||||||||

и рассекают на всем протяжении участка взятия |

Сохранение |

внутреннего |

кортикального |

слоя |

|||||||||||

костного |

фрагмента. |

|

|

|

значительно |

облегчает |

|

выполнение данного |

|||||||

Сразу кнутри от подвздошного гребня разрез |

этапа операции и повышает его безопасность, |

||||||||||||||

проводят через прилегающие к кости волокна |

а эластичность сохранившейся кости позволяет |

||||||||||||||

внутренней косой и поперечной мышц, остав- |

ее легко моделировать |

[13]. |

|

|

|

|

|||||||||

ляя около 1 см тканей между гребнем и линией |

С е г м е н т и р о в а н н ы е |

к о с т н ы е |

лос- |

||||||||||||

разреза. |

|

|

|

|

|

куты |

(рис. 24.2.5, в) |

формируют в |

интересах |

||||||

В рыхлой клетчатке сразу под паховой |

увеличения их кривизны при пластике нижней |

||||||||||||||

связкой находят глубокий огибающий под- |

челюсти. Для этого взятый костный фрагмент |

||||||||||||||

вздошную кость пучок и выделяют его до места |

пересекают в размеченных местах, сохраняя |

||||||||||||||

отхождения сосудов. Непосредственно вблизи |

надкостницу и непрерывность питающих сосу- |

||||||||||||||

места впадения в подвздошную вену вена пучка |

дов [6] |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ТАЗА И БЕДРА

Рис. 24.2.5. Схема вариантов формирования костных лоскутов в бассейне ГОА.

а — простые; 6 — полусегментированые; в — сегментированные; г

— расщепление; ГОА — глубокая огибающая подвздошную кость артерия; ПК — крыло подвздошной кости (поперечный срез).

Расщепленные л о с к у т ы (рис. 24.2.5, г) формируют путем включения в трансплантат только внутренней кортикальной пластинки крыла подвздошной кости вместе с губчатой костью. Сохранение наружного кортикального слоя предупреждает возникновение грыж и сохраняет место прикрепления мышц. Размеры такого лоскута могут достигать 10 * 5 см [13]

После взятия костных лоскутов при закрытии донорского дефекта особое внимание уделяют укреплению передней брюшной стенки для предотвращения образования послеоперационных грыж. Так, апоневроз поперечной и внутренней косой мышц живота подшивают к подвздошной мышце. Апоневроз наружной косой мышцы фиксируют нерассасывающимися швами к подвздошной кости, в которой для этого формируют специальные каналы [11]. Значительные по размерам дефекты кости могут быть замещены металлической сеткой (как при краниопластике) или сеткой из полимерных материалов.

Костно - мышечные м о н о л о с к у т ы формируют путем дополнительного включения в комплекс тканей участков прилегающих мышц, питающихся мелкими ветвями ГОА.

К о ж н о - к о с т н ы е м о н о л о с к у т ы . Многими хирургами доказано, что конечные ветви ГОА способны обеспечить достаточное питание кожного лоскута, покрывающего подвздошный гребень. Его топография отличается от бассейна ПОА, а осью является прямая линия между лобковым бугорком и углом лопатки (рис. 24.2.6). Медиальный край кожного лоскута должен располагаться вблизи передней верхней подвздошной ости, а латеральный край может распространяться в сторону на расстояние до 25 см [16]. Ширина лоскута определяется задачами операции и возможностью первичного закрытия донорского дефекта. Обычно она колеблется от 9 до 15 см.

После рассечения кожи и клетчатки по верхнему краю лоскута его выделяют до уровня на 2 см выше подвздошного гребня, где глубокую фасцию рассекают. Последующее выделение лоскута производят по описанным выше правилам.

237

Рис. 24.2.6. Схема примерных границ бассейнов поверхностной (ПОА, пунктир) и глубокой (ГОА, сплошная линия) огибающих подвздошную кость артерий.

ПВО — передняя верхняя подвздошная ость.

Рис. 24.2.7. Расположение (а) и момент выделения (б) кож- но-мышечного полилоскута в бассейне ГОА.

ГОА — глубокая огибающая подвздошную кость артерия; ПМ — поперечная мышца живота; ВКМ — внутренняя косая мышца живота;

ВВ— восходящая ветвь ГОА.

Пе р и о с т а л ь н ы е лоскуты . Описана пересадка лоскута надкостницы с его реваскуляризацией через ГОА при открытом раздробленном переломе большеберцовой кости [12]. Лоскут включал мышечную ткань и после пересадки был закрыт дерматомным трансплантатом. Образование костной мозоли было зарегистрировано уже через 6 нед. Техника взятия лоскута отличается от вышеописанной лишь отсутствием костного этапа. Вместо кости в лоскут включают участок надкостницы.

Полилоскуты могут быть сформированы в 80% случаев, когда имеется восходящая ветвь ГОА. На ней могут быть взяты мышечные лоскуты из внутренней косой мышцы живота, использование которых увеличивает возможности пластики сложных по форме дефектов тканей. В этих случаях восходящая ветвь ГОА становится осью мышечной части лоскута (рис. 24.2.7).