- •СОВРЕМЕННАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ И ЕЕ ИСТОРИЯ

- •1.3. СОВРЕМЕННАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

- •2.2. КРОВОСНАБЖЕНИЕ ПОКРОВНЫХ ТКАНЕЙ

- •2.2.1. СОСУДИСТЫЕ СПЛЕТЕНИЯ ПОКРОВНЫХ ТКАНЕЙ

- •2.3. КРОВОСНАБЖЕНИЕ МЫШЦ

- •2.3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •2.4. КРОВОСНАБЖЕНИЕ КОСТЕЙ

- •2.4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •2.5. КРОВОСНАБЖЕНИЕ НЕРВОВ

- •2.5.1. ВНЕШНЯЯ СОСУДИСТАЯ СЕТЬ НЕРВА

- •2.5.2. ВНУТРИСТВОЛЬНАЯ СОСУДИСТАЯ СЕТЬ

- •2.6. КРОВОСНАБЖЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ

- •2.6.1. КРОВОСНАБЖЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ ВНЕ СИНОВИАЛЬНЫХ КАНАЛОВ

- •2.6.2. КРОВОСНАБЖЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ В ПРЕДЕЛАХ СИНОВИАЛЬНЫХ КАНАЛОВ

- •КЛАССИФИКАЦИЯ ЛОСКУТОВ, МЕТОДЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ФУНКЦИЯ

- •3.1.1. ПРОСТЫЕ ЛОСКУТЫ

- •3.1.2. СЛОЖНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •3.2. ДЕЛЕНИЕ ЛОСКУТОВ ПО ТИПУ КРОВОСНАБЖЕНИЯ

- •3.7. ДЕЛЕНИЕ НЕСВОБОДНЫХ ЛОСКУТОВ ПО ФОРМЕ ИХ НОЖКИ

- •ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ В ЛОСКУТАХ

- •4.1. ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОСКУТОВ

- •4.1.1. ВЫБОР ДОНОРСКОЙ ЗОНЫ

- •4.2. ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОСКУТОВ

- •4.3. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОСКУТОВ

- •КРОВООБРАЩЕНИЕ В СЛОЖНЫХ ЛОСКУТАХ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

- •5.4. ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕОСЕВАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ ЛОСКУТОВ И МЕТОДЫ ЕЕ УСКОРЕНИЯ

- •КРОВООБРАЩЕНИЕ ПРИ АТИПИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ВКЛЮЧЕНИЯ ТКАНЕЙ В КРОВОТОК

- •6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- •6.4.2. АРТЕРИАЛИЗАЦИЯ ВЕНОЗНОГО РУСЛА СО СБРОСОМ КРОВИ В РЕЦИПИЕНТНУЮ АРТЕРИЮ

- •ОСТРАЯ ИШЕМИЯ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ ТКАНЕЙ

- •7.2.1. ПРЕДЕЛЫ ПЕРЕНОСИМОСТИ ГИПОКСИИ

- •7.4. ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКИХ РЕПЕРФУЗИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ТКАНЕЙ

- •7.4.1 ПРОФИЛАКТИКА

- •7.4.2. ЛЕЧЕНИЕ

- •РЕИННЕРВАЦИЯ ПЕРЕСАЖЕННЫХ ТКАНЕЙ

- •8.1. ПРОБЛЕМА РЕИННЕРВАЦИИ ТКАНЕЙ В ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

- •8.2.1. СПОНТАННАЯ РЕИННЕРВАЦИЯ ТКАНЕЙ

- •8.2.2. НАПРАВЛЕННАЯ РЕИННЕРВАЦИЯ ТКАНЕЙ

- •8.3. ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ НАПРАВЛЕННОЙ РЕИННЕРВАЦИИ ТКАНЕЙ

- •ОБЩАЯ И МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

- •9.2. ОБЩАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

- •9.3. МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

- •10.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА

- •10.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

- •10.2. ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИЯМ

- •10.4. ОБЩАЯ ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •10.5. ПРОБЛЕМА ПРОХОДИМОСТИ МИКРОСОСУДИСТЫХ АНАСТОМОЗОВ И АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ

- •10.5.1. КАЧЕСТВО СОСУДИСТОГО ШВА

- •10.5.2. НАРУШЕНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ В ЗОНЕ МИКРОСОСУДИСТОГО АНАСТОМОЗА

- •10.5.3. НАРУШЕНИЯ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ И АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ

- •10.6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИЙ

- •11.2. ПЕРЕСАДКА ОСТРОВКОВЫХ МОНОЛОСКУТОВ

- •11.3. ПЕРЕСАДКА ПОЛИКОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ

- •11.4. ПЕРЕСАДКА МЕГАКОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ

- •11.5. ДВОЙНЫЕ ПЕРЕСАДКИ КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ

- •11.6. ВРЕМЕННЫЕ ЭКТОПИЧЕСКИЕ ПЕРЕСАДКИ КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ

- •12.2.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАН

- •12.2.2. ТИПЫ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН

- •12.3.1. ОБЩИЕ ФАКТОРЫ

- •12.3.2. МЕСТНЫЕ ФАКТОРЫ

- •12.4. КАКИМ БУДЕТ ЗАЖИВЛЕНИЕ РАНЫ? ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСХОДНЫХ УСЛОВИЙ

- •12.4.1. ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН

- •12.5.1. ПРИНЦИПЫ ЗАКРЫТИЯ РАН

- •12.5.2. ЗАКРЫТИЕ РАН В ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

- •12.5.3. ЗАКРЫТИЕ РАН В БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ

- •12.6.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •12.6.2. СПОСОБЫ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ НА КОЖУ

- •13.7. КОСТНАЯ АЛЛОПЛАСТИКА

- •13.8. НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ВИДЫ КОСТНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

- •ПЛАСТИКА СУХОЖИЛИЙ

- •14.1. КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГЕНЕРАЦИИ СУХОЖИЛИЙ

- •14.2. ВИДЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА СУХОЖИЛИЯХ

- •14.4. ВИДЫ И СПОСОБЫ НАЛОЖЕНИЯ СУХОЖИЛЬНОГО ШВА

- •14.5. ИСТОЧНИКИ СУХОЖИЛЬНЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ

- •14.6. АУТОПЛАСТИКА СУХОЖИЛИЙ

- •ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ МЫШЦ

- •15.2. ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ДЕФЕКТАХ МЫШЦ

- •15.3. СВОБОДНАЯ ПЕРЕСАДКА МЫШЦ

- •ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ НЕРВОВ

- •16.4.2. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •16.4.3. ЧАСТИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ

- •16.4.4. МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЙ НЕВРОЛИЗ

- •16.5. ВИДЫ АУТОПЛАСТИКИ НЕРВОВ

- •16.7. ТЕХНИКА И ВАРИАНТЫ ПЕРЕСАДКИ КРОВОСНАБЖАЕМЫХ НЕВРАЛЬНЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ

- •16.8. ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНЕННЫХ НЕВРОМАХ

- •ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ СОСУДОВ

- •17.4. ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ СОСУДОВ

- •18.2. ПАЛЬЦЕВЫЕ ЛОСКУТЫ

- •18.2.1. МИКРОСОСУДИСТАЯ АНАТОМИЯ

- •18.2.2. ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПАЛЬЦЕВОЙ ЛОСКУТ

- •18.2.3. ОСТРОВКОВЫЙ ПАЛЬЦЕВОЙ ЛОСКУТ

- •18.2.4. СВОБОДНЫЙ ПАЛЬЦЕВОЙ ЛОСКУТ

- •18.2.5. НЕСВОБОДНЫЙ ТЫЛЬНЫЙ ПАЛЬЦЕВОЙ ЛОСКУТ

- •18.2.6. ОБЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПАЛЬЦЕВЫХ ЛОСКУТОВ

- •18.3. ТЫЛЬНЫЕ МЕТАКАРПАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •18.3.1. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА 1-й ТМА

- •18.3.2. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА 2-й ТМА

- •18.3.3. ТЫЛЬНЫЕ МЕТАКАРПАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ НА ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ СОСУДИСТОЙ НОЖКЕ

- •18.4. КОЖНЫЕ ЛОСКУТЫ ЛАДОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИСТИ

- •18.5. МЫШЕЧНЫЕ ЛОСКУТЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ЧЕРВЕОБРАЗНЫЕ МЫШЦЫ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •19.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •19.3. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ЛОКТЕВОЙ АРТЕРИИ

- •19.4. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ЗАДНЕЙ МЕЖКОСТНОЙ АРТЕРИИ

- •19.6. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ВОЗВРАТНОЙ ЛОКТЕВОЙ АРТЕРИИ

- •19.7. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ЗАДНЕЙ ВЕТВИ ПЕРЕДНЕЙ МЕЖКОСТНОЙ АРТЕРИИ

- •19.9. НЕОСЕВЫЕ ЛОСКУТЫ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ПЛЕЧА

- •20.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •20.5. ЗАДНИЙ ЛОСКУТ ПЛЕЧА

- •20.6. ВНУТРЕННИЙ ПРОКСИМАЛЬНЫЙ ЛОСКУТ ПЛЕЧА

- •ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ПОВЕРХНОСТНОЙ ВИСОЧНОЙ АРТЕРИИ

- •21.1. ОБЩАЯ И МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

- •21.2. ВЗЯТИЕ И ВАРИАНТЫ ПЕРЕСАДКИ

- •21.2.1. ФАСЦИАЛЬНЫЙ ВИСОЧНО-ТЕМЕННОЙ ЛОСКУТ

- •21.2.2. КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

- •22.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

- •22.3. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ОГИБАЮЩЕЙ ЛОПАТКУ АРТЕРИИ (ОКОЛОЛОПАТОЧНЫЕ)

- •22.4. НАРУЖНЫЙ ЛОСКУТ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

- •22.6. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ГРУДОАКРОМИАЛЬНОЙ АРТЕРИИ (ГРУДНЫЕ ЛОСКУТЫ)

- •22.7. ЛОСКУТ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПЕРЕДНЮЮ ЗУБЧАТУЮ МЫШЦУ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

- •23.2. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА НАДЧРЕВНОЙ ГЛУБОКОЙ ВЕРХНЕНИЖНЕЙ СОСУДИСТОЙ ОСИ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ТАЗА И БЕДРА

- •24.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •24.2. ПАХОВЫЕ ЛОСКУТЫ

- •24.2.1. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ПОВЕРХНОСТНОЙ ОГИБАЮЩЕЙ ПОДВЗДОШНУЮ КОСТЬ АРТЕРИИ

- •24.2.2. ПАХОВЫЕ ЛОСКУТЫ НА ГЛУБОКОЙ ОГИБАЮЩЕЙ ПОДВЗДОШНУЮ КОСТЬ АРТЕРИИ

- •24.2.3. ПАХОВЫЕ МЕГАЛОСКУТЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ОБЕ СОСУДИСТЫЕ СИСТЕМЫ (ПОА И ГОА)

- •24.3. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ВЕРХНЕЙ ЯГОДИЧНОЙ АРТЕРИИ

- •24.3.1. ЛОСКУТ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПОДВЗДОШНЫЙ ГРЕБЕНЬ

- •24.4. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА НИЖНЕЙ ЯГОДИЧНОЙ АРТЕРИИ

- •24.4.1. ЯГОДИЧНО-БЕДРЕННЫЙ КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЙ ЛОСКУТ

- •24.4.2. ЛОСКУТ ИЗ НИЖНЕЙ ПОРЦИИ БОЛЬШОЙ ЯГОДИЧНОЙ МЫШЦЫ

- •24.5. ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЕ КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •24.5.1 ВЗЯТИЕ ЛОСКУТОВ ИЗ БАССЕЙНА ЗАДНЕЙ ВЕТВИ 4-й ПОЯСНИЧНОЙ АРТЕРИИ

- •24.6. МЫШЕЧНЫЕ ЛОСКУТЫ БЕДРА

- •24.7.1. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА 1-й ПРОБОДАЮЩЕЙ АРТЕРИИ

- •24.7.2. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА 2-й, 3-й и 4-й ПРОБОДАЮЩИХ АРТЕРИЙ

- •25.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •25.3.1. МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

- •25.4. КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ИЗ БАССЕЙНА ЗАДНЕЙ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ АРТЕРИИ

- •25.4.1. КОЖНО-ФАСЦИАЛЫШЕ ЛОСКУТЫ

- •25.4.2. МЫШЕЧНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •25.5. КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ НА ПРЯМЫХ КОЖНЫХ ЗАДНИХ ВЕТВЯХ ПОДКОЛЕННЫХ СОСУДОВ И ИХ ВЕТВЕЙ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ СТОПЫ

- •26.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •26.2. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ПОДОШВЕННЫХ АРТЕРИЙ

- •26.2.1. СРЕДИННЫЙ КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЙ ПОДОШВЕННЫЙ ЛОСКУТ

- •26.2.2. МЕДИАЛЬНЫЙ КОЖНО-ФАСЦИАЛЫШЙ ЛОСКУТ

- •26.2.3. СРЕДИННЫЙ НАДАПОНЕВРОТИЧЕСКИЙ ЛОСКУТ НА ШИРОКОМ ОСНОВАНИИ

- •26.2.4. ЛОСКУТ ИЗ МЫШЦЫ, ОТВОДЯЩЕЙ I ПАЛЕЦ

- •26.2.5. ЛОСКУТЫ ИЗ ЛАТЕРАЛЬНОЙ ГРУППЫ МЫШЦ

- •26.2.6. ЛОСКУТ ИЗ КОРОТКОГО СГИБАТЕЛЯ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ

- •26.2.7. ОСТРОВКОВЫЕ НЕРВНО-СОСУДИСТЫЕ ЛОСКУТЫ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ

- •26.3. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ТЫЛЬНОЙ АРТЕРИИ СТОПЫ

- •26.3.1. ТЫЛЬНЫЙ ЛОСКУТ СТОПЫ

- •26.3.3. ЛОСКУТ ИЗ ПЕРВОГО МЕЖПАЛЬЦЕВОГО ПРОМЕЖУТКА СТОПЫ

- •26.4.1. МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

- •26.4.3. ОБЩАЯ ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •26.4.4. ПЕРЕСАДКА I ПАЛЬЦА СТОПЫ НА КИСТЬ

- •26.4.6. ПЕРЕСАДКА БЛОКА II-III И ДРУГИХ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ

- •26.4.7. ПЕРЕСАДКА СУСТАВОВ

- •26.5. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА КОНЕЧНЫХ ВЕТВЕЙ МАЛОБЕРЦОВОЙ АРТЕРИИ

- •2 6.5.1. НАРУЖНЫЙ ПЯТОЧНЫЙ ЛОСКУТ

- •ХИРУРГИЯ КИСТИ

- •27.1.1. ФУНКЦИЯ КИСТИ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

- •27.1.2. ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ КИСТИ

- •27.1.3. ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИИ КИСТИ

- •27.2. ХИРУРГИЯ СУХОЖИЛИЙ

- •27.2.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

- •27.2.2. ПЕРВИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ

- •27.2.7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИЙ НА СУХОЖИЛИЯХ СГИБАТЕЛЕЙ

- •27.2.8. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

- •27.2.9. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ДИСТАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ФАЛАНГ ПАЛЬЦА

- •27.2.10. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ НА УРОВНЕ ПРОКСИМАЛЬНОГО МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА И ОСНОВНОЙ ФАЛАНГИ

- •27.2.11. ТРАВМЫ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ НА УРОВНЕ ПЯСТНО-ФАЛАНГОВЫХ СУСТАВОВ

- •27.2.13. ТРАВМЫ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ НА УРОВНЕ ЗАПЯСТЬЯ

- •27.3. ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ КИСТИ

- •27.3.1. ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ НЕРВОВ КИСТИ

- •27.3.2. ПЕРВИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ КИСТИ

- •27.3.3. ЗАСТАРЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ КИСТИ

- •27.3.4. ПРОБЛЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПАЛЬЦЕВ В ОСОБО СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ

- •27.3.5. БОЛЕЗНЕННЫЕ НЕВРОМЫ НА КИСТИ

- •27.4.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ

- •27.4.3. ВНУТРИСУСТАВНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ

- •27.4.4. ОСЛОЖНЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕЛОМОВ

- •27.4.5. ПЕРЕЛОМЫ ДИСТАЛЬНЫХ ФАЛАНГ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

- •27.5.1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ДЕФЕКТЫ ТКАНЕЙ КИСТИ

- •27.5.2. ГЛУБОКИЕ ДЕФЕКТЫ ТКАНЕЙ КИСТИ

- •27.5.6. ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ ТКАНЕЙ КИСТИ ПРИ УСТРАНЕНИИ РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ И КОНТРАКТУР

- •27.6. ТРАВМЫ КИСТИ С НАРУШЕНИЕМ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ. РЕПЛАНТАЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ КИСТИ

- •27.6.3. ОБЩАЯ ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •27.6.4. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ РЕПЛАНТАЦИИ (РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ) ПАЛЬЦЕВ КИСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ТРАВМЫ

- •27.6.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИЙ

- •27.7. АМПУТАЦИИ ПАЛЬЦЕВ И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С БЕСПАЛОЙ КИСТЬЮ

- •27.7.1. АМПУТАЦИИ И СОЗДАНИЕ I ПАЛЬЦА КИСТИ

- •27.7.2. МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ I ПАЛЬЦА КИСТИ

- •27.7.3. ИЗОЛИРОВАННЫЕ АМПУТАЦИИ ДЛИННЫХ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

- •27.7.4. МНОЖЕСТВЕННЫЕ АМПУТАЦИИ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

- •27.8.2. ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ НОГТЯ И ОКРУЖАЮЩИХ ЕГО ТКАНЕЙ

- •27.9. ПРИВОДЯЩИЕ КОНТРАКТУРЫ I ПАЛЬЦА КИСТИ

- •27.9.1. ЭТИОЛОГИЯ

- •27.10.1. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

- •27.10.2. ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ КОНТРАКТУР

- •27.10.3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ДЕСМОГЕННЫХ И ВТОРИЧНЫХ КОНТРАКТУР ПЯСТНО-ФАЛАНГОВЫХ СУСТАВОВ

- •27.11. КОНТРАКТУРА ДЮПЮИТРЕНА

- •27.11.1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- •27.11.2. КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА

- •27.11.3. ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

- •27.11.4. РЕЦИДИВЫ И НОВЫЕ ОЧАГИ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА

- •ХИРУРГИЯ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ ЛАДОННОЙ ГРУППЫ МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.1.1. ВАРИАНТЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- •28.1.2. ЗОНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ И УСЛОВИЯ ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

- •28.1.3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ В БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ

- •28.1.4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ В МЕНЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ

- •28.2.1. ПЕРВИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

- •28.2.2. ЗАСТАРЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ НА УРОВНЕ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.2.3. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ

- •28.3. ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.3.1. РАНЕНИЯ СРЕДИННОГО НЕРВА

- •28.3.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛОКТЕВОГО НЕРВА

- •28.3.4. ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛУЧЕВОГО НЕРВА

- •28.4. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.4.2. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОБШИРНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЛАДОННОЙ ГРУППЫ МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ И ТОТАЛЬНЫМИ (СУБТОТАЛЬНЫМИ) НАРУШЕНИЯМИ ИХ СПОСОБНОСТИ К СОКРАЩЕНИЮ

- •28.5. ДИАФИЗАРНЫЕ ДЕФЕКТЫ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.5.3. ДЕФЕКТЫ ОБЕИХ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.6. ПОВРЕЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.6.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.6.3. ИШЕМИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.6.5. ИШЕМИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ГРУПП МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.7. РЕПЛАНТАЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.7.1. ПОКАЗАНИЯ К СОХРАНЯЮЩИМ ОПЕРАЦИЯМ ПРИ ОТЧЛЕНЕНИИ КОНЕЧНОСТЕЙ

- •28.7.2. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •28.7.4. РЕЗУЛЬТАТЫ СОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ

- •28.7.5. АМПУТАЦИИ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА УРОВНЕ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •29.2. ОСНОВНЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТЯЖЕСТЬ КОНТРАКТУРЫ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

- •29.2.1. ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАПСУЛЫ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

- •29.2.2. РУБЦОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖНОГО ПОКРОВА

- •29.2.3. ЗАРАСТАНИЕ ЛОКТЕВЫХ ЯМОК

- •29.2.4. ОБРАЗОВАНИЕ ПАРАОССАЛЬНЫХ оссификатов

- •29.2.5. ДЕФОРМАЦИЯ СУСТАВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- •29.3. ПРИНЦИПЫ И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ОПЕРАЦИЙ ПРИ КОНТРАКТУРАХ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

- •29.3.1. ДОСТУПЫ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОВОДУ КОНТРАКТУР ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

- •29.3.2. ПЕРЕСАДКА КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫХ ЛОСКУТОВ ПРИ ОБШИРНЫХ РУБЦОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ КОЖИ

- •29.3.3. УДЛИНЕНИЕ (ПЛАСТИКА) СУХОЖИЛИЯ ТРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •29.3.4. УСТРАНЕНИЕ ВНУТРИСУСТАВНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕПЯТСТВИЙ

- •29.3.5. СОЗДАНИЕ ПОЛНОЦЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В ОКОЛОСУСТАВНЫХ ТКАНЯХ

- •ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛЕЧА

- •30.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •30.1.1. ОТРЫВЫ СУХОЖИЛИЯ ДЛИННОЙ ГОЛОВКИ ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •30.1.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ ДИСТАЛЬНОГО СУХОЖИЛИЯ ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •30.2.2. РАНЕНИЯ СРЕДИННОГО НЕРВА

- •30.2.3. РАНЕНИЯ ЛОКТЕВОГО НЕРВА

- •30.2.4. ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛУЧЕВОГО НЕРВА

- •30.3.2. ТРАНСПОЗИЦИЯ ШИРОЧАЙШЕЙ МЫШЦЫ СПИНЫ НА ПЕРЕДНЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПЛЕЧА

- •30.3.3. ТРАНСПОЗИЦИЯ СУХОЖИЛИЯ ТРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •30.3.4. ПЕРЕСАДКА БОЛЬШОЙ ГРУДНОЙ МЫШЦЫ

- •30.3.5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АКТИВНОГО СГИБАНИЯ В ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ

- •30.4. ДЕФЕКТЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПЛЕЧА

- •30.5. ДЕФЕКТЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- •30.5.1. ДИАФИЗАРНЫЕ ДЕФЕКТЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- •30.6. ПОВРЕЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ НА УРОВНЕ ПЛЕЧА РЕПЛАНТАЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ

- •30.6.1. НАРУШЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ

- •30.6.2. ТЕХНИКА НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ (ПЛАСТИКИ) НА ПЛЕЧЕВУЮ АРТЕРИЮ

- •30.6.4. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ СОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА УРОВНЕ ПЛЕЧА

- •30.6.5. РЕЗУЛЬТАТЫ СОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ

- •30.7. АМПУТАЦИИ ПЛЕЧА

- •30.7.2. УДЛИНЕНИЕ КОРОТКОЙ КУЛЬТИ ПЛЕЧА

- •30.8. ПРИВЫЧНЫЙ ВЫВИХ ПЛЕЧА

- •30.8.1. МЕХАНОГЕНЕЗ РАЗВИТИЯ ПРИВЫЧНОГО (ПЕРЕДНЕВНУТРЕННЕГО) ВЫВИХА ПЛЕЧА

- •30.8.2. ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ

- •ПОВРЕЖДЕНИЯ БЕДРА

- •31.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛЬНОГО РАСТЯЖЕНИЯ ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ БЕДРА

- •31.1.1. ОТРЫВЫ СУХОЖИЛЬНОГО РАСТЯЖЕНИЯ ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ БЕДРА ОТ ВЕРХНЕГО КРАЯ НАДКОЛЕННИКА

- •31.1.3. ОТРЫВЫ СУХОЖИЛИЯ ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ БЕДРА У НИЖНЕГО ПОЛЮСА НАДКОЛЕННИКА ЛИБО ОТ БУГРИСТОСТИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •31.1.4. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ

- •31.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ БЕДРА

- •31.2.1. РАНЕНИЯ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА

- •31.2.2. РАНЕНИЯ БЕДРЕННОГО НЕРВА

- •31.2.3. РАНЕНИЯ ЗАПИРАТЕЛЬНОГО НЕРВА

- •31.3. ДЕФЕКТЫ МЫШЦ БЕДРА

- •31.3.3. КОНТУРНЫЙ ДЕФЕКТ БЕДРА

- •31.4. ДЕФЕКТЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

- •31.4.1. ДЕФЕКТЫ СУСТАВНЫХ КОНЦОВ КОСТЕЙ

- •31.4.2. ДИАФИЗАРНЫЕ ДЕФЕКТЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

- •31.5.1. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

- •31.6.3. ПЕРЕСАДКА КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ ГОЛЕНИ И СТОПЫ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ И СОЗДАНИЯ ТОРЦЕВОЙ ОПОРОСПОСОБНОСТИ КУЛЬТИ БЕДРА

- •31.6.4. РЕКОНСТРУКТИВНАЯ АМПУТАЦИЯ БЕДРА ПО С. VAN NES

- •ПОВРЕЖДЕНИЯ И ДЕФЕКТЫ ТКАНЕЙ ГОЛЕНИ

- •32.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЯТОЧНОГО (АХИЛЛОВА) СУХОЖИЛИЯ

- •32.1.1. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПЯТОЧНОГО СУХОЖИЛИЯ

- •32.1.2. ЗАСТАРЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЯТОЧНОГО СУХОЖИЛИЯ

- •32.1.3. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ: ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

- •32.2.3. ВЫБОР МЕТОДА ПЛАСТИКИ И ДОНОРСКОГО ИСТОЧНИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕФЕКТА МЯГКИХ ТКАНЕЙ

- •32.3. ПОВРЕЖДЕНИЯ КРУПНЫХ МНОГОПУЧКОВЫХ НЕРВОВ НА УРОВНЕ ГОЛЕНИ

- •32.3.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОГО НЕРВА

- •32.3.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ МАЛОБЕРЦОВОГО НЕРВА

- •32.4. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ДЕФЕКТАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ*

- •32.4.1. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ГОЛЕНИ И ПАТОГЕНЕЗ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО ОСТЕОМИЕЛИТА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •32.4.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •32.4.3. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С КРАЕВЫМИ ДЕФЕКТАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО НАРУШЕНИЯ ЕЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ

- •32.4.4. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С КРАЕВЫМИ ДЕФЕКТАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОМ СНИЖЕНИИ ЕЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ

- •32.4.5. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ЦИРКУЛЯРНЫМИ ДЕФЕКТАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •32.4.9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ

- •32.4.11. ПЕРЕСАДКА КРОВОСНАБЖАЕМЫХ КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЛОЖНЫМИ СУСТАВАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •32.5. РЕПЛАНТАЦИЯ И АМПУТАЦИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА УРОВНЕ ГОЛЕНИ

- •ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ ТКАНЕЙ СТОПЫ

- •33.2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА МЕТОДА ПЛАСТИКИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ ТКАНЕЙ СТОПЫ

- •33.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕСАДКИ СЛОЖНЫХ ЛОСКУТОВ ПРИ ДЕФЕКТАХ ТКАНЕЙ СТОПЫ

- •33.4.2. ПЕРЕСАДКА ОСТРОВКОВЫХ ЛОСКУТОВ

- •33.4.3. ПЕРЕСАДКА СВОБОДНЫХ СЛОЖНЫХ ЛОСКУТОВ

- •ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

- •34.2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

- •34.3. РОЛЬ ВНЕШНОСТИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

- •34.7. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

- •ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕ*

- •35.1. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ ТКАНЕЙ ЛИЦА

- •35.1.1. КРОВОСНАБЖЕНИЕ

- •35.1.2. МЫШЦЫ

- •35.1.3. ИННЕРВАЦИЯ

- •35.2.1. СТАРЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА

- •35.2.2. СТАРЕНИЕ ЖИРОВОГО СЛОЯ

- •35.2.3. МЫШЦЫ ЛИЦА И СТАРЕНИЕ

- •35.2.4. КОСТИ

- •35.3. ПОДТЯЖКА КОЖИ ЛИЦА

- •35.3.1. ИСТОРИЯ

- •35.3.2. ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА

- •35.3.3. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •35.3.4. ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ПОВЕРХНОСТНОЙ МЫШЕЧНО-ФАСЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

- •35.3.5. СУБМЕНТАЛЬНАЯ ПЛАСТИКА

- •35.3.6. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

- •35.3.7. ОСЛОЖНЕНИЯ

- •35.3.8. ЯТРОГЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ

- •35.3.9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

- •35.4.1. ИСТОРИЯ И ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИИ

- •35.4.4. РЕЗУЛЬТАТЫ

- •35.5. БЛЕФАРОПЛАСТИКА

- •35.5.3. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

- •35.5.4. ОСЛОЖНЕНИЯ

- •РИНОПЛАСТИКА

- •36.1.2. ПОКРОВНЫЕ ТКАНИ

- •36.1.4. ОСНОВАНИЕ НОСА

- •36.1.5. КОСТНО-ХРЯЩЕВОЙ СВОД НОСА

- •36.1.6. НОСОВАЯ ПЕРЕГОРОДКА

- •36.1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •36.2. ПЛАНИРОВАНИЕ РИНОПЛАСТИКИ

- •36.2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПАЦИЕНТА

- •36.2.2. ЭСТЕТИЧЕСКИЙ И АНАТОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

- •36.3.1. ЗАКРЫТЫЕ ДОСТУПЫ

- •36.3.2. ОТКРЫТЫЕ ДОСТУПЫ

- •36.4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ РИНОПЛАСТИКИ

- •36.5. ХИРУРГИЯ КОНЧИКА НОСА

- •36.5.2. ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП РЕКОНСТРУКЦИИ КОНЧИКА НОСА И ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ

- •36.5.5. ИЗМЕНЕНИЕ РОТАЦИИ КОНЧИКА НОСА

- •36.6.1. ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СПИНКИ НОСА И ВЫБОР ДОСТУПА ПРИ КОРРИГИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЯХ

- •36.6.2. КОРРЕКЦИЯ ВЫСОКОЙ СПИНКИ НОСА

- •36.6.3. СПИНКА НОСА С ИЗМЕНЕННЫМ НАКЛОНОМ

- •36.6.4. НИЗКАЯ СПИНКА НОСА

- •36.6.5. ШИРОКАЯ СПИНКА НОСА

- •36.6.6. УЗКАЯ СПИНКА НОСА

- •36.6.7. БОКОВЫЕ ИСКРИВЛЕНИЯ СПИНКИ НОСА

- •36.6.8. ДРЕНИРОВАНИЕ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА СПИНКЕ НОСА

- •36.7. ХИРУРГИЯ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

- •36.7.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕФОРМАЦИЙ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

- •36.7.2. ДОСТУПЫ И ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ НА НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКЕ

- •36.7.3. КОРРЕКЦИЯ ДЕФОРМАЦИЙ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

- •36.7.4. ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ НА НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКЕ

- •36.8. ОСНОВАНИЕ НОСА

- •36.8.1. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВАНИЯ НОСА

- •36.8.2. КОЖНАЯ ЧАСТЬ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

- •36.8.3. КРЫЛЬЯ НОСА

- •36.10. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РИНОПЛАСТИКИ

- •ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ*

- •37.1. АНАТОМИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- •37.1.1. СТРОЕНИЕ

- •37.1.2. КРОВОСНАБЖЕНИЕ

- •37.1.3. ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- •37.1.4. ИННЕРВАЦИЯ

- •37.1.5. ФОРМА И РАЗМЕРЫ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.2. УВЕЛИЧИВАЮЩАЯ МАММОПЛАСТИКА

- •37.2.1.ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.2.2. ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

- •37.2.4. ВИДЫ ИМПЛАНТАТОВ

- •37.2.5. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •37.2.6. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

- •37.2.7. ОСЛОЖНЕНИЯ

- •37.2.8. КАПСУЛЯРНАЯ КОНТРАКТУРА

- •37.3. РЕДУКЦИОННАЯ МАММОПЛАСТИКА

- •37.3.1. ИСТОРИЯ

- •37.3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ГИПЕРТРОФИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.3.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

- •37.3.6. ОПЕРАЦИИ ПРИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ГИПЕРТРОФИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.3.7. ОПЕРАЦИИ ПРИ ВЫРАЖЕННОЙ ГИПЕРТРОФИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.3.8. ОПЕРАЦИИ ПРИ ГИГАНТОМАСТИИ

- •37.3.9. ДРУГИЕ ВИДЫ УМЕНЬШАЮЩЕЙ МАММОПЛАСТИКИ

- •37.3.10. ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ РЕДУКЦИОННОЙ МАММОПЛАСТИКИ

- •37.4. ПОДТЯЖКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ (МАСТОПЕКСИЯ)

- •37.4.1. ИСТОРИЯ

- •37.4.4. ОПЕРАЦИИ ПОДТЯЖКИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.5. ОПЕРАЦИИ ПРИ ДЕФОРМАЦИЯХ СОСКОВО-АРЕОЛЯРНОГО КОМПЛЕКСА

- •37.5.1. ВТЯНУТЫЙ СОСОК

- •37.5.2. ГИПЕРТРОФИРОВАННЫЙ СОСОК

- •37.5.3. ДЕФОРМАЦИЯ АРЕОЛЫ

- •ПЛАСТИКА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ (абдоминопластика) *

- •38.1. ИСТОРИЯ

- •38.2.1. ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

- •38.2.2. МЫШЕЧНО-АПОНЕВРОТИЧЕСКИЙ СЛОЙ

- •38.4. ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР ПАЦИЕНТОВ

- •38.5.4. ОПТИМАЛЬНЫЙ ДОСТУП

- •38.5.5. РАЦИОНАЛЬНАЯ ОТСЛОЙКА КОЖНО-ЖИРОВОГО ЛОСКУТА

- •38.5.6. ПЛАСТИКА МЫШЕЧНО-АПОНЕВРОТИЧЕСКОГО СЛОЯ

- •38.5.8. УДАЛЕНИЕ ИЗБЫТКА МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЛОСКУТА И УШИВАНИЕ РАНЫ

- •38.5.9. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ

- •38.6. КЛАССИЧЕСКАЯ АБДОМИНОПЛАСТИКА

- •38.6.1. РАЗМЕТКА ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

- •38.6.2. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •38.7. НАПРЯЖЕННО-БОКОВАЯ АБДОМИНОПЛАСТИКА

- •38.7.1. ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •38.7.2. ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИИ

- •38.7.3. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

- •38.8. ВЕРТИКАЛЬНАЯ АБДОМИНОПЛАСТИКА

- •38.8.2. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •38.9. ОСОБЕННОСТИ АБДОМИНОПЛАСТИКИ ПРИ НАЛИЧИИ РУБЦОВ НА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКЕ

- •38.10. СОЧЕТАНИЕ АБДОМИНОПЛАСТИКИ И ЛИПОСАКЦИИ

- •38.10.1. ВАРИАНТЫ ЛИПОСАКЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ АБДОМИНОПЛАСТИКИ

- •38.10.2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЛИПОСАКЦИЯ

- •38.10.3. ЛИПОСАКЦИЯ В ХОДЕ АБДОМИНОПЛАСТИКИ

- •38.10.4. ЛИПОСАКЦИЯ ПОСЛЕ АБДОМИНОПЛАСТИКИ

- •38.11.1. ОБЩИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

- •38.11.2. МЕСТНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

- •ЛИПОСАКЦИЯ*

- •39.1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДА

- •39.2. ТЕРМИНЫ

- •39.3.2. ВИДЫ И ФОРМЫ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

- •39.3.3. ЛОКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

- •39.4. ПОКАЗАНИЯ К ЛИПОСАКЦИИ

- •39.5. ТЕХНИКА ЛИПОСАКЦИИ

- •39.6. ОБЪЕМ ЛИПОСАКЦИИ

- •39.7. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

- •39.8. ОСЛОЖНЕНИЯ ЛИПОСАКЦИИ

- •39.9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИИ

- •КОРРЕКЦИЯ КОЖНЫХ РУБЦОВ*

- •40.1. КЛАССИФИКАЦИЯ РУБЦОВ

- •40.1.1. ТИПЫ КОЖНЫХ РУБЦОВ

- •40.1.2. ФОРМА КОЖНЫХ РУБЦОВ

- •40.1.3. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖНЫХ РУБЦОВ

- •40.1.4. ВЛИЯНИЕ КОЖНЫХ РУБЦОВ НА ФУНКЦИЮ

- •40.2.1. ПОДТЯЖКА КОЖИ ЛИЦА И ЛБА

- •40.2.2. ПЛАСТИКА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

- •40.2.3. ПОДТЯЖКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •40.2.4. ЛИПОСАКЦИЯ

- •40.3. КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВ

- •40.3.1. УДЛИНЕНИЕ РУБЦОВ

- •40.3.2. ИССЕЧЕНИЕ РУБЦОВ

- •40.4. КОРРЕКЦИЯ КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ

- •40.4.1. КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

- •АНЕСТЕЗИЯ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ*

- •41.1. МЕСТНАЯ ИНФИЛЬТРАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ

- •41.2. ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ СЕДАТИВНЫХ СРЕДСТВ

- •41.3. ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИЯ

- •41.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДРЕНАЛИНСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ

- •ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСИЯ ПАЦИЕНТА НА ОПЕРАЦИЮ

- •42.1.4. СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА ОПЕРАЦИЮ ПЛАСТИКИ УШНЫХ РАКОВИН

- •42.1.5. СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА ОПЕРАЦИЮ ПЛАСТИКИ НОСА

- •42.1.10. СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА ОПЕРАЦИЮ ЛИПОСАКЦИИ

КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

Рис. 18.5.2. Схема взаимного расположения общих ладонных пальцевых артерии (А) и нерва (N) (объяснение в тексте).

М — червеобразная мышца.

него шва. При положительном ответе больной еще до операции должен быть проинформирован врачом о временном нарушении чувствительности на соответствующих поверхностях пальцев. При наличии проксимально расположенной ветви червеобразную мышцу можно переместить в проксимальном направлении на периферической ножке (рис. 18.5.1, г).

Показания к пересадке лоскута. Наиболее часто показания к использованию червеобразных мышц в качестве пластического материала возникают при повторных реконструктивных операциях на сухожилиях сгибателей, когда восстановленное сухожилие (или имплантированный полимерный стержень) ие может быть закрыто полноценной кожей из-за ее дефицита или выраженных рубцов. Наш опыт четырех успешных операций свидетельствует о том, что пересадка лоскута из червеобразной мышцы может быть наилучшим решением этой проблемы. Данный источник хорошо кровоснабжаемых тканей позволяет пересаживать их минимальные объемы, без которых, тем не менее, может закончиться неудачей сложное вмешательство.

187

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.Белоусов А.Е. Восстановление полноценного кожного покрова первого пальца кисти путем микрохирургической пересадки кожного лоскута // Клин, хир.— 1983,— № 1.— С. 64—65.

2.Cohen B.E., Cronin E.D. An innervated cross-finger flap for fingertip reconstruction // Plast. reconstr. Surg.— 1983.— Vol. 72, № 5 . - P. 688 - 695 .

3.Coleman 5.5., Anson B.J. Arterial patterns in the hand based upon a study of 650 specimens // Surg., Gynec, Obstet.— 1961.-Vol. 113, № 4 . - P . 409—424.

4.Del Bene M., Petrolati M., Raimondi P. et al. Reverse dorsal digital island flap // Plast. reconstr. Surg.— 1994.—Vol. 93, № 3 . - P. 552 - 557 .

5.Early M.J., MilnerR.H. Dorsal metacarpal flaps // Brit. J. Plast.

S u r g - 1987. - Vol. 40, № 4 . - P. 3 3 3 - 3 4 1 .

6.Edwards EA. Organization of the small arteries of the hand and digits // Aracr. J. Surg.— I960.— Vol. 99, № 6.— P. 837—845.

7.Kaplan E.B., Hunter J.M. Extrinsic muscles of the fingers // Kaplan's functional and surgical anatomy of the hand (third edition) / Ed. by M.Spinner.— Philadelphia: J.B.Lippincott Co., 1984 . - P . 93 - 112 .

8.Lai C.S., Lin S.-D., Yang C.-C. The reverse digital artery flap // Ann. Plast. Surg.- 1989.- Vol. 22, № 6 . - P. 495-500.

9.Littler J.W. Neurovascular pedicle transfer of tissue in reconstructive surgery of the hand // J. Bone Jt. Surg.— 1956.- Vol. 38-A, № 4 . - P. 9 1 7 - 9 2 3 .

10.Lucas G.L. The pattern of venous drainage of the digits // J. Hand Surg.- 1984,- Vol. 9-A, № 3.— P. 448 -450 .

11.Moss S.H., Schwartz K.S.. Grace von Drasek-Ascher et al. Digital venous anatomy // J. Hand. Surg.— 1985.—Vol. 10-A, № 4 . - P. 473 - 482 .

12.Quaba AA., Davison P.M. The distally-based dorsal hand flap // Brit. J. Plast. Surg.- 1990 . - Vol. 43, № 1 . - P. 28 - 39 .

13.Robbins Т.Н. The use of de-epithelialised cross-finger flaps for dorsal finger defects // Brit. J. Plast. Surg.— 1985.— Vol. 38, № 3 . - P. 407 - 409 .

14.Rose E.H. Local artcrialized island flap coverage of difficult hand defects preserving donor digit sensibility // Plast. reconstr. Surg.— 1983,— Vol. 72, № 6.— P. 848—857.

15.Small J.O., Brennen M.D. The first dorsal metacarpal artery neurovascular island flap // J. Hand Surg.— 1988,—Vol. 13- B, № 2 . - P . 136-145.

16.Small J.O., Brennen M.D. The second dorsal metacarpal artery neurovascular island flap // Brit. J. Plast. Surg.— 1990.— Vol. 43, № 1.— P. 17—23.

17.Strauch В., DeMoure W. Arterial system of the finger // J. Hand Surg.— 1990.— Vol. 15-A, № 1.— P. 148—154.

18.Wallace WA. The damaged digital nerve // Hand.— 1975.— Vol. 7, № 2.—P. 139-144.

Г л а в а 19

КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

19.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

Сосудистая система предплечья имеет ряд особенностей, которые делают этот сегмент исключительно важной донорской зоной для формирования лоскутов с осевым типом кровоснабжения.

В артериальной системе сегмента можно условно выделить два взаимосвязанных сосудистых круга — большой и малый, каждый из которых может быть разорван, как правило,

без значительного нарушения питания тканей на периферии конечности.

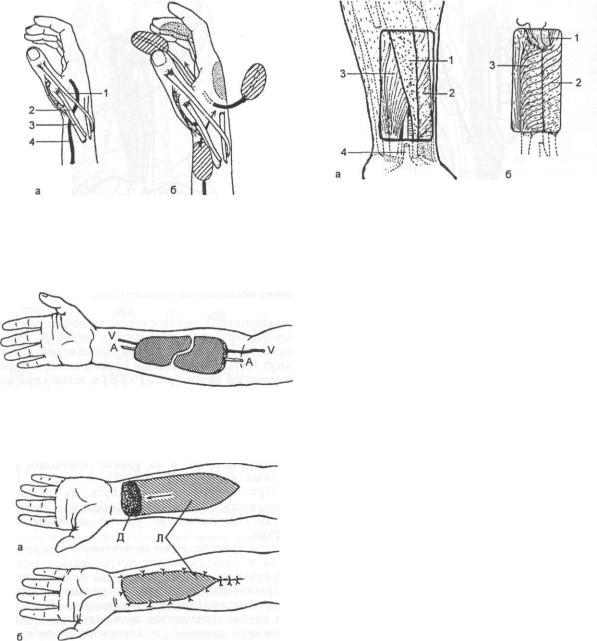

Большой сосудистый круг (рис. 19.1.1) образован лучевой и локтевой артериями, соединенными на уровне кисти артериальными дугами и многочисленными анастомозами. Относительная равноценность этих двух магистралей, их большая длина и значительный калибр сосудов с наличием многочисленных перегородочно-кожных ветвей позволяют формировать в их бассейне самые различные по составу лоскуты при исключительно разнообразных вариантах их пересадки.

188 |

МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ПЕРЕСАДКА КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ |

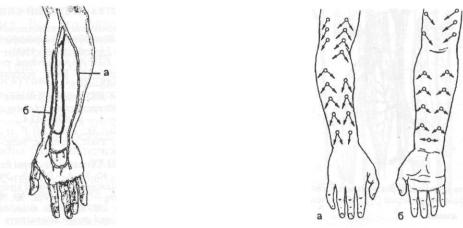

Рис. 19.1.1. Схематическое изображение большого (а) и малого (б) сосудистых кругов предплечья.

Малый сосудистый крут (см. рис. 19.1.1) сформирован передним и задним межкостными сосудистыми артериями, имеющими хорошо выраженные связи в дистальном отделе сегмента. Это делает бассейн задней межкостной артерии еще одним источником формирования островковых и свободных лоскутов, причем относительно независимым от сосудов большого крута предплечья.

Основными донорскими зонами предплечья являются бассейны лучевой, локтевой и задней межкостной артерий, перегородочно-кожные ветви которых обеспечивают кровоснабжение кожи предплечья. Места выхода перфорантных сосудов через фасцию располагаются по четырем продольным рядам (рис. 19.1.2) [24]. Передний локтевой ряд лежит вдоль сухожилия локтевого сгибателя кисти, передний лучевой ряд — вдоль локтевого края сухожилия плечелучевой мышцы, задний локтевой ряд — по лучевому краю локтевого разгибателя кисти, а задний лучевой (наименее постоянный) представлен в основном кожными ветвями мышечных артерий.

Перфорирующие артерии разветвляются в подкожной жировой клетчатке и на уровне фасции формируют богатую анастомотическую сеть, в которой продольные анастомозы выражены значительно лучше поперечных. Все это придает сформированным в этой зоне лоскутам близкий к осевому тип строения сосудистого русла.

Предплечье имеет хорошо развитую поверхностную венозную сеть, индивидуальные различия которой ограничены двумя крайними формами: сетевидной и магистральной [5]. При сетевидной форме глубокие вены хорошо развиты, при магистральной — имеют минимальные размеры. Наличие хорошо выраженных связей между поверхностными и глубокими венами позволяет использовать для обеспечения оттока от лоскутов как одну, так и другую, а также обе вены вместе. Вены имеют двустворчатые клапаны, которые в комитантных венах расположены через каждые 1—3 см, а в поверхностных — значительно реже.

Рис. 19.1.2. Схема выхода основных подкожных перфорирующих артерий предплечья.

а — задняя поверхность; б — передняя поверхность (объяснение в тексте).

19.2. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ЛУЧЕВОЙ АРТЕРИИ

Микрохирургическая анатомия. На протяжении предплечья лучевой сосудистый пучок проходит в лучевой борозде и отдает ряд перегоро- дочно-кожных ветвей. Последние располагаются между плечелучевой мышцей и лучевым сгибателем кисти и обеспечивают питание кожи переднелатеральной поверхности сегмента (рис. 19.2.1).

В4,1% наблюдений лучевая артерия отходит от плечевой на уровне 3—5 см ниже линии локтевого сустава и при этом проходит под круглым пронатором, что может существенно ограничить возможности формирования и перемещения лучевого лоскута [2]. В 12% случаев она имеет высокое начало на уровне плеча [17].

Вверхней половине предплечья в 65% наблюдений от лучевой артерии отходят три перегородочно-кожные ветви, в 26,7% — две ветви

и в 8,3% —только одна [5]. В 93,7% наблюдений в лоскут может быть включена постоянная кожная артерия передней локтевой области, которая в этих случаях отходит от лучевой либо возвратной лучевой, а последняя — от лучевой. В остальных 6,3% случаев кожная артерия отходит от возвратной лучевой, а последняя — от плечевой [2].

В нижней половине предплечья от лучевого сосудистого пучка постоянно отходят от 4 до 10 перегородочно-кожных ветвей (через каждые 1—2 см). Наиболее крупная из них расположена примерно на 7 см выше шиловидного отростка лучевой кости и может снабжать участок кожи размерами 8 * 16 см [16].

Венозный дренаж осуществляется через две вены, сопутствующие артерии, а также через подкожную венозную сеть.

Территория лоскута иннервируется латеральным и внутренним кожными нервами предплечья. Дискриминационная чувствитель-

КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

ность в его средней части составляет 25 мм, в дистальной — 15 мм [16].

Общая характеристика. Максимальные размеры кожно-фасциального лучевого лоскута значительны. Имеется сообщение о пересадке всей кожи с ампутированного предплечья на лучевом сосудистом пучке [36].

Лоскут имеет относительно равномерную толщину, которая возрастает в верхней трети сегмента. У женщин с выраженной подкожной клетчаткой эти различия могут быть выраженными.

К недостаткам данной донорской зоны относят возможность развития острой либо хронической ишемии кисти. Это требует целенаправленного предоперационного обследования больного и готовности выполнять в ходе операции пластику дефекта лучевой артерии. Вмешательство приводит к образованию косметического дефекта, что ограничивает использование лучевого лоскута, особенно у женщин. У некоторых больных лоскут имеет выраженный волосяной покров, а у полных субъектов — значительную толщину в верхней трети предплечья.

Взятие лоскута. Лучевой лоскут может включать кожу, клетчатку, фасцию, мышцы и кости в самых разнообразных сочетаниях. Независимо от варианта пересадки перед вмешательством у пациентов с помощью теста Аллена должно быть оценено состояние кровообращения в кисти при пережатой лучевой артерии (см. ч. I, гл. 4). При хорошо выраженных межартериальных анастомозах в дистальных отделах конечности лучевой лоскут может быть использован даже при повреждении обеих артериальных дуг кисти [29].

Операцию выполняют под наркозом (возможна блокада плечевого сплетения). При планировании границ лоскута желательно по возможности не включать в него головную вену.

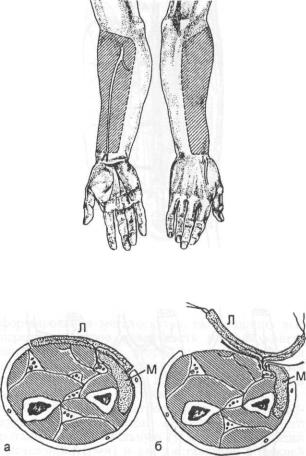

Кожно-фасциалъные лоскуты. Лоскуты выделяют на обескровленной конечности без полного отдавливания крови, что облегчает идентификацию мелких ветвей лучевой артерии. Комплекс тканей берут субфасциально от периферии к центру в направлении сосудистого пучка. Особая осторожность необходима при выделении латеральной части лоскута, так как в средней и верхней третях сегмента лучевой сосудистый пучок, как правило, прикрыт плечелучевой мышцей, которую огибают тончайшие перегородочно-кожные сосуды (рис. 19.2.2). Для того чтобы их сохранить, необходимо, достигнув края мышцы (сухожилия), отвести его кнаружи и продолжать разделение тканей, проходя по перимизию глубокой поверхности мышцы.

При снятии жгута лучевой пучок можно пережать микрозажимами в местах предполагаемого пересечения. Затем один из них снять, возобновляя кровоснабжение лоскута в том направлении, которое будет обеспечено после пересадки. Хорошее восстановление кровообра-

189

Рис. 19.2.1. Возможные границы лучевого лоскута предплечья (заштрихованы) (объяснение в тексте).

Рис. 19.2.2. Схема этапов формирования лучевого лоскута на поперечном срезе предплечья в средней трети.

Стрелки указывают направления выделения септокожных сосудов. Л — лучевой лоскут; М — плечелучевая мышца (объяснение в тексте).

щения в кисти и лоскуте свидетельствует о возможности безопасного пересечения лучевого сосудистого пучка.

Кожно-мышечные лоскуты. Значительное число ветвей, отходящих от лучевого сосудистого пучка к мышцам, определяет возможность их включения в лоскут. В качестве донорских могут быть использованы плечелучевая мышца, лучевой сгибатель кисти, поверхностный сгибатель I пальца.

В связи с тем, что каждая мышца, помимо основного питающего сосудистого пучка, имеет по ходу брюшка дополнительные ветви, мышечная часть комплекса тканей может быть взята на необходимом уровне по отношению к кож- но-фасциальной части лоскута (рис. 19.2.3).

При необходимости в лучевой лоскут можно включать плечелучевую мышцу с участком покрывающей ее кожи. Основная питающая артерия мышцы может отходить от лучевой артерии (39,4%), возвратной лучевой артерии (33,3%) и плечевой артерии (27,3%) (рис. 19.2.4) [30]. Ее диаметр колеблется от 0,8 до 1,3 мм.

790 |

МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ПЕРЕСАДКА КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ |

Рис. 19.2.3. Схема уровней (1—3) отхождения ветвей лучевой артерии (А), на которых вместе с лучевым лоскутом (Л) могут быть взяты участки мышцы (М) (объяснение в тексте).

Рис. 19.2.4. Схема отхождения основной артериальной ветви

к плечелучевой мышце.

а— от лучевой артерии; 6 — от возвратной лучевой артерии; в — от плечевой артерии (объяснение в тексте).

Кроме того, мышцу питают 4—6 дополнительных мышечных ветвей калибром от 0,4 до 1 мм. Все это позволяет формировать на основе лучевого сосудистого ручка сложные поликомплексы тканей с различной степенью свободы их частей (рис. 19.2.5) [30].

Кожно-костный (периостальный) лоскут.

Включение в лоскут периоста и(или) кортикального фрагмента наиболее целесообразно на участке лучевой кости, расположенном к периферии от места прикрепления сухожилия круглого пронатора (дистальная половина). При этом питание кости может осуществляться за счет прикрепляющейся к ней мышцы (рис. 19.2.6) либо через периостальные ветви, отходящие от артерии. По крайней мере, одну из них удается идентифицировать на границе средней и дистальной третей сегмента дистальнее места прикрепления круглого пронатора.

Для предупреждения возникновения патологических переломов забираемый костный

Рис. 19.2.5. Схематическое изображение лучевого поликомплекса тканей, включающего кожио-фасциальный лоскут

(Л) и плечелучевую мышцу (М) с участком покрывающей ее кожи (К).

ЛН — лучевой нерв; ПА — плечевая артерия; ЛоА — локтевая артерия; ЛуА — лучевая артерия; КН — кожный нерв; С — сухожилие; В —подкожная вена.

Рис. 19.2.6. Схема поперечного сечения предплечья дистальнее места прикрепления сухожилия круглого пронатора. Возможные границы лучевого кожно-костного лоскута.

Л — лучевой лоскут; М — мышца; К — лучевая кость (объяснение в тексте).

фрагмент должен составлять не более х/з площади поперечного сечения кости, так как даже в этом случае ее механическая прочность снижается на 76% [34]. В то же время в крайних ситуациях (например, при повторных операциях по поводу опухолей, где уже были использованы костные трансплантаты из других зон) могут быть использованы участки лучевой кости длиной до 12 см [28]. Отметим, что при пластике нижней челюсти для достижения необходимой кривизны костного остова трансплантат можно остеотомировать с сохранением источников питания его частей [28].

Другие лоскуты. В лучевой лоскут может быть включена поверхностная ветвь лучевого

КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ |

191 |

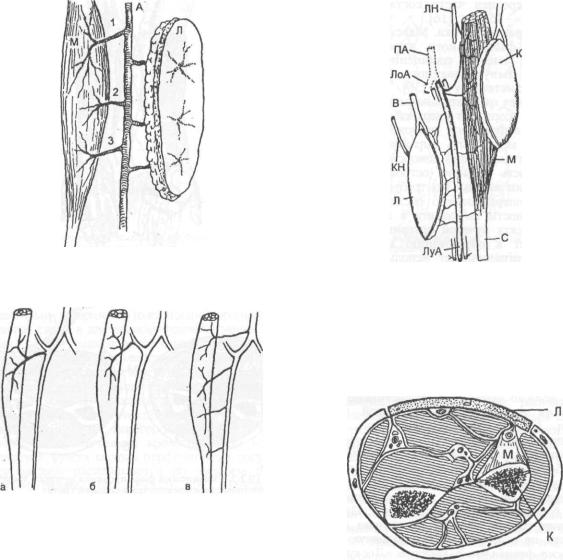

Рис. 19.2.7. Схема формирования двухостровкового кожнофасциального лучевого лоскута.

Рис. 19.2.8. Возможные границы дельтовидно-лучевого мегалоскута.

1 — дельтовидная часть лоскута; 2 — лучевая часть лоскута.

нерва, играющая роль кровоснабжаемои) неврального аутотрансплантата. Возможно использование в составе комплекса тканей сухожилия плечелучевой и длинной ладонной мышц. Описана пересадка фасциального и костно-фасциального лоскутов [22].

Варианты пересадки. Наиболее часто лучевой лоскут используют в виде кожно-фасци- ального монокомплекса. Однако при необходимости в бассейне лучевого сосудистого пучка могут быть выделены поликомплексы тканей: кожно-мышечный, кожно-костный и кожнокожный. Последние могут быть двойными (рис. 19.2.7) и даже тройными [2, 13].

Наличие хорошо выраженных анастомозов по ходу глубокой фасции и в подкожной жировой клетчатке определяет возможность

Рис. 19.2.9. Схема возможных перемещений лучевого лоскута на проксимальной сосудистой ножке (1) с выделением сосудов до уровня лучезапястного сустава (2) и до уровня первого межпальцевого промежутка (3).

формирования мегалоскутов, включающих всю передненаружную поверхность верхней конечности. В качестве второй сосудистой ножки могут быть использованы задний дельтовидный сосудистый пучок (рис. 19.2.8) и ветви глубокой артерии плеча в его нижней трети [3].

При пересадке островкового лучевого лоскута используют три основные точки его ротации: проксимальную (у места бифуркации плечевой артерии) и две дистальные: в нижней трети предплечья и на уровне основания I—II пястных костей (рис. 19.2.9).

При перемещении лоскута на ладонную поверхность кисти целесообразно выделять сосудистую ножку до уровня лучезапястного сустава.

При транспозиции на тыльную поверхность кисти и пальцев может потребоваться выделение лучевого сосудистого пучка на протяжении анатомической табакерки до уровня основания первого межпальцевого промежутка. В последнем случае приходится выделять ее из тканей сухожилия длинного и короткого разгибателей I пальца, а также длинной отводящей мышцы до тех пор, пока размеры образовавшегося канала не позволят вывести на кисть весь комплекс тканей (рис. 19.2.10). При этом необходимо предотвратить повреждение поверхностной ветви лучевого нерва.

Пересадка островковых лоскутов на периферической сосудистой ножке может включать

всебя следующие элементы:

—использование подкожных вен лоскута для замещения дефекта вен тыла кисти;

—наложение венозного анастомоза для обес-

печения ортоградного оттока |

венозной кро- |

ви [33]; |

|

— аутовенозную пластику |

дефекта лучевой |

артерии при острой ишемии кисти.

192 |

МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ПЕРЕСАДКА КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ |

Рис. 19.2.10. Взаимоотношения лучевой артерии и сухожилий в области «анатомической табакерки» (а) и схема перемещения лучевого лоскута (б).

1 — сухожилие длинного разгибателя I пальца; 2 — сухожилие короткого разгибателя I пальца; 3 — сухожилие длинной отводящей мышцы I пальца; 4 — лучевая артерия.

Рис. 19.2.11. Схема взятия двух раздельных лучевых лоскутов на одном сосудистом пучке.

А — лучевая артерия; V — головная вена.

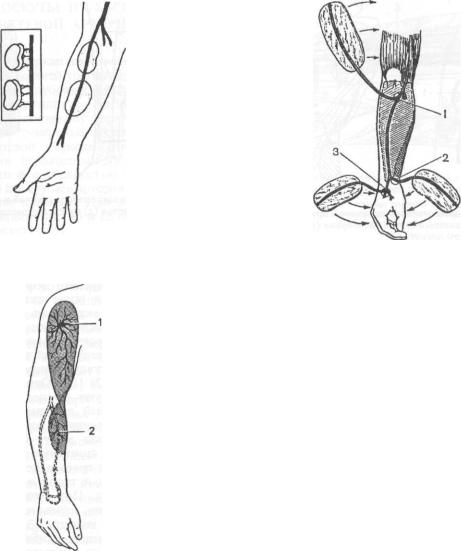

Рис. 19.2.12. Схема перемещения скользящего лучевого лоскута (Л) при закрытии донорского дефекта (Д).

а — границы лоскута; б — после перемещения лоскута. Стрелка указывает направление скольжения.

При свободной пересадке лучевого лоскута могут быть использованы:

—включение сосудов лоскута в виде вставки

вдефект сосудов воспринимающего ложа;

—подключение реципиентной артерии к периферическому концу артерии лоскута;

—подключение к дистальному концу сосудов лоскута сосудов еще одного трансплантата.

Значительная длина лучевого сосудистого пучка позволяет также выкраивать на нем сразу два трансплантата (рис. 19.2.11) [19].

Рис. 19.2.13. Схема закрытия сухожилий и области донорского дефекта предплечья (а) путем перемещения краев раны и мышц (б).

1 — лучевой сгибатель кисти; 2 — длинный сгибатель I пальца; 3 — поверхностный сгибатель пальцев; 4 — конец сухожилия длинной ладонной мышцы.

Закрытие донорского дефекта. Дефекты кожи, образовавшиеся после взятия небольших по величине лоскутов, могут быть закрыты местными тканями, в том числе с использованием скользящего лучевого лоскута, выкраиваемого на проксимальном отрезке лучевой артерии с сохранением соответствующих перегородочно-кожных ветвей (рис. 19.2.12) [14]. Однако наиболее часто для этого используют расщепленный дерматомный лоскут, который дополнительно фиксируют в ложе давящей марлевой повязкой.

Размеры дефекта могут быть существенно уменьшены путем сшивания острых углов раны и перемещения ее краев к центру с фиксацией за околосухожильные ткани и апоневротические растяжения мышц. При этом важно закрыть поверхностную ветвь лучевого нерва и сухожилие плечелучевой мышцы [32].

Сухожилие лучевого сгибателя кисти может быть дополнительно закрыто за счет перемещения мышц поверхностного сгибателя III пальца и длинного сгибателя I пальца. Это позволяет сформировать хорошо кровоснабжаемое мышечное ложе для расщепленного трансплантата (рис. 19.2.13) [32].

Осложнения. При использовании лучевого лоскута к наиболее частым осложнениям относятся:

—некроз кожного трансплантата в донорской зоне и обнажение сухожилий, для предотвращения которого при взятии лоскута необходимо сохранять хорошо кровоснабжаемый paratenon;

—нарушение иннервации в связи с травмой поверхностной ветви лучевого нерва;

—переломы лучевой кости при включении

вкомплекс тканей ее крупных фрагментов.

Часть больных бывают не удовлетворены косметическим дефектом, а также снижением силы кисти, иногда достигающим уровня 25% от должного [35]. В качестве редкого осложнения описано повреждение локтевой артерии, которая при ее высоком отхождении (8% случаев) может быть расположена поверхностно [15].