- •СОВРЕМЕННАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ И ЕЕ ИСТОРИЯ

- •1.3. СОВРЕМЕННАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

- •2.2. КРОВОСНАБЖЕНИЕ ПОКРОВНЫХ ТКАНЕЙ

- •2.2.1. СОСУДИСТЫЕ СПЛЕТЕНИЯ ПОКРОВНЫХ ТКАНЕЙ

- •2.3. КРОВОСНАБЖЕНИЕ МЫШЦ

- •2.3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •2.4. КРОВОСНАБЖЕНИЕ КОСТЕЙ

- •2.4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •2.5. КРОВОСНАБЖЕНИЕ НЕРВОВ

- •2.5.1. ВНЕШНЯЯ СОСУДИСТАЯ СЕТЬ НЕРВА

- •2.5.2. ВНУТРИСТВОЛЬНАЯ СОСУДИСТАЯ СЕТЬ

- •2.6. КРОВОСНАБЖЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ

- •2.6.1. КРОВОСНАБЖЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ ВНЕ СИНОВИАЛЬНЫХ КАНАЛОВ

- •2.6.2. КРОВОСНАБЖЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ В ПРЕДЕЛАХ СИНОВИАЛЬНЫХ КАНАЛОВ

- •КЛАССИФИКАЦИЯ ЛОСКУТОВ, МЕТОДЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ФУНКЦИЯ

- •3.1.1. ПРОСТЫЕ ЛОСКУТЫ

- •3.1.2. СЛОЖНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •3.2. ДЕЛЕНИЕ ЛОСКУТОВ ПО ТИПУ КРОВОСНАБЖЕНИЯ

- •3.7. ДЕЛЕНИЕ НЕСВОБОДНЫХ ЛОСКУТОВ ПО ФОРМЕ ИХ НОЖКИ

- •ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ В ЛОСКУТАХ

- •4.1. ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОСКУТОВ

- •4.1.1. ВЫБОР ДОНОРСКОЙ ЗОНЫ

- •4.2. ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОСКУТОВ

- •4.3. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОСКУТОВ

- •КРОВООБРАЩЕНИЕ В СЛОЖНЫХ ЛОСКУТАХ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

- •5.4. ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕОСЕВАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ ЛОСКУТОВ И МЕТОДЫ ЕЕ УСКОРЕНИЯ

- •КРОВООБРАЩЕНИЕ ПРИ АТИПИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ВКЛЮЧЕНИЯ ТКАНЕЙ В КРОВОТОК

- •6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- •6.4.2. АРТЕРИАЛИЗАЦИЯ ВЕНОЗНОГО РУСЛА СО СБРОСОМ КРОВИ В РЕЦИПИЕНТНУЮ АРТЕРИЮ

- •ОСТРАЯ ИШЕМИЯ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ ТКАНЕЙ

- •7.2.1. ПРЕДЕЛЫ ПЕРЕНОСИМОСТИ ГИПОКСИИ

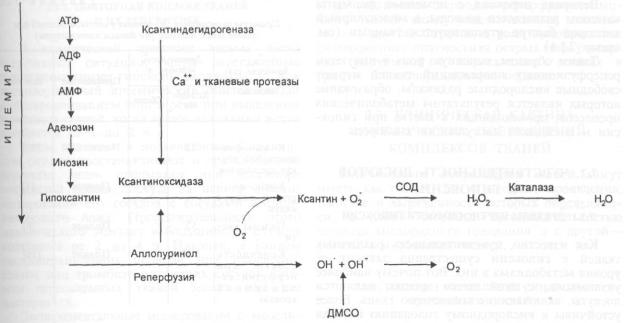

- •7.4. ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКИХ РЕПЕРФУЗИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ТКАНЕЙ

- •7.4.1 ПРОФИЛАКТИКА

- •7.4.2. ЛЕЧЕНИЕ

- •РЕИННЕРВАЦИЯ ПЕРЕСАЖЕННЫХ ТКАНЕЙ

- •8.1. ПРОБЛЕМА РЕИННЕРВАЦИИ ТКАНЕЙ В ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

- •8.2.1. СПОНТАННАЯ РЕИННЕРВАЦИЯ ТКАНЕЙ

- •8.2.2. НАПРАВЛЕННАЯ РЕИННЕРВАЦИЯ ТКАНЕЙ

- •8.3. ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ НАПРАВЛЕННОЙ РЕИННЕРВАЦИИ ТКАНЕЙ

- •ОБЩАЯ И МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

- •9.2. ОБЩАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

- •9.3. МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

- •10.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА

- •10.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

- •10.2. ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИЯМ

- •10.4. ОБЩАЯ ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •10.5. ПРОБЛЕМА ПРОХОДИМОСТИ МИКРОСОСУДИСТЫХ АНАСТОМОЗОВ И АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ

- •10.5.1. КАЧЕСТВО СОСУДИСТОГО ШВА

- •10.5.2. НАРУШЕНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ В ЗОНЕ МИКРОСОСУДИСТОГО АНАСТОМОЗА

- •10.5.3. НАРУШЕНИЯ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ И АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ

- •10.6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИЙ

- •11.2. ПЕРЕСАДКА ОСТРОВКОВЫХ МОНОЛОСКУТОВ

- •11.3. ПЕРЕСАДКА ПОЛИКОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ

- •11.4. ПЕРЕСАДКА МЕГАКОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ

- •11.5. ДВОЙНЫЕ ПЕРЕСАДКИ КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ

- •11.6. ВРЕМЕННЫЕ ЭКТОПИЧЕСКИЕ ПЕРЕСАДКИ КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ

- •12.2.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАН

- •12.2.2. ТИПЫ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН

- •12.3.1. ОБЩИЕ ФАКТОРЫ

- •12.3.2. МЕСТНЫЕ ФАКТОРЫ

- •12.4. КАКИМ БУДЕТ ЗАЖИВЛЕНИЕ РАНЫ? ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСХОДНЫХ УСЛОВИЙ

- •12.4.1. ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН

- •12.5.1. ПРИНЦИПЫ ЗАКРЫТИЯ РАН

- •12.5.2. ЗАКРЫТИЕ РАН В ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

- •12.5.3. ЗАКРЫТИЕ РАН В БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ

- •12.6.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •12.6.2. СПОСОБЫ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ НА КОЖУ

- •13.7. КОСТНАЯ АЛЛОПЛАСТИКА

- •13.8. НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ВИДЫ КОСТНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

- •ПЛАСТИКА СУХОЖИЛИЙ

- •14.1. КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГЕНЕРАЦИИ СУХОЖИЛИЙ

- •14.2. ВИДЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА СУХОЖИЛИЯХ

- •14.4. ВИДЫ И СПОСОБЫ НАЛОЖЕНИЯ СУХОЖИЛЬНОГО ШВА

- •14.5. ИСТОЧНИКИ СУХОЖИЛЬНЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ

- •14.6. АУТОПЛАСТИКА СУХОЖИЛИЙ

- •ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ МЫШЦ

- •15.2. ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ДЕФЕКТАХ МЫШЦ

- •15.3. СВОБОДНАЯ ПЕРЕСАДКА МЫШЦ

- •ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ НЕРВОВ

- •16.4.2. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •16.4.3. ЧАСТИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ

- •16.4.4. МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЙ НЕВРОЛИЗ

- •16.5. ВИДЫ АУТОПЛАСТИКИ НЕРВОВ

- •16.7. ТЕХНИКА И ВАРИАНТЫ ПЕРЕСАДКИ КРОВОСНАБЖАЕМЫХ НЕВРАЛЬНЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ

- •16.8. ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНЕННЫХ НЕВРОМАХ

- •ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ СОСУДОВ

- •17.4. ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ СОСУДОВ

- •18.2. ПАЛЬЦЕВЫЕ ЛОСКУТЫ

- •18.2.1. МИКРОСОСУДИСТАЯ АНАТОМИЯ

- •18.2.2. ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПАЛЬЦЕВОЙ ЛОСКУТ

- •18.2.3. ОСТРОВКОВЫЙ ПАЛЬЦЕВОЙ ЛОСКУТ

- •18.2.4. СВОБОДНЫЙ ПАЛЬЦЕВОЙ ЛОСКУТ

- •18.2.5. НЕСВОБОДНЫЙ ТЫЛЬНЫЙ ПАЛЬЦЕВОЙ ЛОСКУТ

- •18.2.6. ОБЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПАЛЬЦЕВЫХ ЛОСКУТОВ

- •18.3. ТЫЛЬНЫЕ МЕТАКАРПАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •18.3.1. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА 1-й ТМА

- •18.3.2. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА 2-й ТМА

- •18.3.3. ТЫЛЬНЫЕ МЕТАКАРПАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ НА ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ СОСУДИСТОЙ НОЖКЕ

- •18.4. КОЖНЫЕ ЛОСКУТЫ ЛАДОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИСТИ

- •18.5. МЫШЕЧНЫЕ ЛОСКУТЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ЧЕРВЕОБРАЗНЫЕ МЫШЦЫ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •19.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •19.3. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ЛОКТЕВОЙ АРТЕРИИ

- •19.4. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ЗАДНЕЙ МЕЖКОСТНОЙ АРТЕРИИ

- •19.6. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ВОЗВРАТНОЙ ЛОКТЕВОЙ АРТЕРИИ

- •19.7. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ЗАДНЕЙ ВЕТВИ ПЕРЕДНЕЙ МЕЖКОСТНОЙ АРТЕРИИ

- •19.9. НЕОСЕВЫЕ ЛОСКУТЫ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ПЛЕЧА

- •20.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •20.5. ЗАДНИЙ ЛОСКУТ ПЛЕЧА

- •20.6. ВНУТРЕННИЙ ПРОКСИМАЛЬНЫЙ ЛОСКУТ ПЛЕЧА

- •ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ПОВЕРХНОСТНОЙ ВИСОЧНОЙ АРТЕРИИ

- •21.1. ОБЩАЯ И МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

- •21.2. ВЗЯТИЕ И ВАРИАНТЫ ПЕРЕСАДКИ

- •21.2.1. ФАСЦИАЛЬНЫЙ ВИСОЧНО-ТЕМЕННОЙ ЛОСКУТ

- •21.2.2. КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

- •22.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

- •22.3. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ОГИБАЮЩЕЙ ЛОПАТКУ АРТЕРИИ (ОКОЛОЛОПАТОЧНЫЕ)

- •22.4. НАРУЖНЫЙ ЛОСКУТ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

- •22.6. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ГРУДОАКРОМИАЛЬНОЙ АРТЕРИИ (ГРУДНЫЕ ЛОСКУТЫ)

- •22.7. ЛОСКУТ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПЕРЕДНЮЮ ЗУБЧАТУЮ МЫШЦУ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

- •23.2. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА НАДЧРЕВНОЙ ГЛУБОКОЙ ВЕРХНЕНИЖНЕЙ СОСУДИСТОЙ ОСИ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ТАЗА И БЕДРА

- •24.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •24.2. ПАХОВЫЕ ЛОСКУТЫ

- •24.2.1. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ПОВЕРХНОСТНОЙ ОГИБАЮЩЕЙ ПОДВЗДОШНУЮ КОСТЬ АРТЕРИИ

- •24.2.2. ПАХОВЫЕ ЛОСКУТЫ НА ГЛУБОКОЙ ОГИБАЮЩЕЙ ПОДВЗДОШНУЮ КОСТЬ АРТЕРИИ

- •24.2.3. ПАХОВЫЕ МЕГАЛОСКУТЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ОБЕ СОСУДИСТЫЕ СИСТЕМЫ (ПОА И ГОА)

- •24.3. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ВЕРХНЕЙ ЯГОДИЧНОЙ АРТЕРИИ

- •24.3.1. ЛОСКУТ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПОДВЗДОШНЫЙ ГРЕБЕНЬ

- •24.4. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА НИЖНЕЙ ЯГОДИЧНОЙ АРТЕРИИ

- •24.4.1. ЯГОДИЧНО-БЕДРЕННЫЙ КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЙ ЛОСКУТ

- •24.4.2. ЛОСКУТ ИЗ НИЖНЕЙ ПОРЦИИ БОЛЬШОЙ ЯГОДИЧНОЙ МЫШЦЫ

- •24.5. ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЕ КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •24.5.1 ВЗЯТИЕ ЛОСКУТОВ ИЗ БАССЕЙНА ЗАДНЕЙ ВЕТВИ 4-й ПОЯСНИЧНОЙ АРТЕРИИ

- •24.6. МЫШЕЧНЫЕ ЛОСКУТЫ БЕДРА

- •24.7.1. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА 1-й ПРОБОДАЮЩЕЙ АРТЕРИИ

- •24.7.2. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА 2-й, 3-й и 4-й ПРОБОДАЮЩИХ АРТЕРИЙ

- •25.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •25.3.1. МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

- •25.4. КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ИЗ БАССЕЙНА ЗАДНЕЙ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ АРТЕРИИ

- •25.4.1. КОЖНО-ФАСЦИАЛЫШЕ ЛОСКУТЫ

- •25.4.2. МЫШЕЧНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •25.5. КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ НА ПРЯМЫХ КОЖНЫХ ЗАДНИХ ВЕТВЯХ ПОДКОЛЕННЫХ СОСУДОВ И ИХ ВЕТВЕЙ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ СТОПЫ

- •26.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •26.2. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ПОДОШВЕННЫХ АРТЕРИЙ

- •26.2.1. СРЕДИННЫЙ КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЙ ПОДОШВЕННЫЙ ЛОСКУТ

- •26.2.2. МЕДИАЛЬНЫЙ КОЖНО-ФАСЦИАЛЫШЙ ЛОСКУТ

- •26.2.3. СРЕДИННЫЙ НАДАПОНЕВРОТИЧЕСКИЙ ЛОСКУТ НА ШИРОКОМ ОСНОВАНИИ

- •26.2.4. ЛОСКУТ ИЗ МЫШЦЫ, ОТВОДЯЩЕЙ I ПАЛЕЦ

- •26.2.5. ЛОСКУТЫ ИЗ ЛАТЕРАЛЬНОЙ ГРУППЫ МЫШЦ

- •26.2.6. ЛОСКУТ ИЗ КОРОТКОГО СГИБАТЕЛЯ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ

- •26.2.7. ОСТРОВКОВЫЕ НЕРВНО-СОСУДИСТЫЕ ЛОСКУТЫ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ

- •26.3. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ТЫЛЬНОЙ АРТЕРИИ СТОПЫ

- •26.3.1. ТЫЛЬНЫЙ ЛОСКУТ СТОПЫ

- •26.3.3. ЛОСКУТ ИЗ ПЕРВОГО МЕЖПАЛЬЦЕВОГО ПРОМЕЖУТКА СТОПЫ

- •26.4.1. МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

- •26.4.3. ОБЩАЯ ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •26.4.4. ПЕРЕСАДКА I ПАЛЬЦА СТОПЫ НА КИСТЬ

- •26.4.6. ПЕРЕСАДКА БЛОКА II-III И ДРУГИХ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ

- •26.4.7. ПЕРЕСАДКА СУСТАВОВ

- •26.5. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА КОНЕЧНЫХ ВЕТВЕЙ МАЛОБЕРЦОВОЙ АРТЕРИИ

- •2 6.5.1. НАРУЖНЫЙ ПЯТОЧНЫЙ ЛОСКУТ

- •ХИРУРГИЯ КИСТИ

- •27.1.1. ФУНКЦИЯ КИСТИ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

- •27.1.2. ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ КИСТИ

- •27.1.3. ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИИ КИСТИ

- •27.2. ХИРУРГИЯ СУХОЖИЛИЙ

- •27.2.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

- •27.2.2. ПЕРВИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ

- •27.2.7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИЙ НА СУХОЖИЛИЯХ СГИБАТЕЛЕЙ

- •27.2.8. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

- •27.2.9. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ДИСТАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ФАЛАНГ ПАЛЬЦА

- •27.2.10. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ НА УРОВНЕ ПРОКСИМАЛЬНОГО МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА И ОСНОВНОЙ ФАЛАНГИ

- •27.2.11. ТРАВМЫ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ НА УРОВНЕ ПЯСТНО-ФАЛАНГОВЫХ СУСТАВОВ

- •27.2.13. ТРАВМЫ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ НА УРОВНЕ ЗАПЯСТЬЯ

- •27.3. ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ КИСТИ

- •27.3.1. ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ НЕРВОВ КИСТИ

- •27.3.2. ПЕРВИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ КИСТИ

- •27.3.3. ЗАСТАРЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ КИСТИ

- •27.3.4. ПРОБЛЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПАЛЬЦЕВ В ОСОБО СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ

- •27.3.5. БОЛЕЗНЕННЫЕ НЕВРОМЫ НА КИСТИ

- •27.4.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ

- •27.4.3. ВНУТРИСУСТАВНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ

- •27.4.4. ОСЛОЖНЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕЛОМОВ

- •27.4.5. ПЕРЕЛОМЫ ДИСТАЛЬНЫХ ФАЛАНГ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

- •27.5.1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ДЕФЕКТЫ ТКАНЕЙ КИСТИ

- •27.5.2. ГЛУБОКИЕ ДЕФЕКТЫ ТКАНЕЙ КИСТИ

- •27.5.6. ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ ТКАНЕЙ КИСТИ ПРИ УСТРАНЕНИИ РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ И КОНТРАКТУР

- •27.6. ТРАВМЫ КИСТИ С НАРУШЕНИЕМ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ. РЕПЛАНТАЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ КИСТИ

- •27.6.3. ОБЩАЯ ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •27.6.4. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ РЕПЛАНТАЦИИ (РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ) ПАЛЬЦЕВ КИСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ТРАВМЫ

- •27.6.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИЙ

- •27.7. АМПУТАЦИИ ПАЛЬЦЕВ И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С БЕСПАЛОЙ КИСТЬЮ

- •27.7.1. АМПУТАЦИИ И СОЗДАНИЕ I ПАЛЬЦА КИСТИ

- •27.7.2. МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ I ПАЛЬЦА КИСТИ

- •27.7.3. ИЗОЛИРОВАННЫЕ АМПУТАЦИИ ДЛИННЫХ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

- •27.7.4. МНОЖЕСТВЕННЫЕ АМПУТАЦИИ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

- •27.8.2. ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ НОГТЯ И ОКРУЖАЮЩИХ ЕГО ТКАНЕЙ

- •27.9. ПРИВОДЯЩИЕ КОНТРАКТУРЫ I ПАЛЬЦА КИСТИ

- •27.9.1. ЭТИОЛОГИЯ

- •27.10.1. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

- •27.10.2. ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ КОНТРАКТУР

- •27.10.3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ДЕСМОГЕННЫХ И ВТОРИЧНЫХ КОНТРАКТУР ПЯСТНО-ФАЛАНГОВЫХ СУСТАВОВ

- •27.11. КОНТРАКТУРА ДЮПЮИТРЕНА

- •27.11.1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- •27.11.2. КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА

- •27.11.3. ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

- •27.11.4. РЕЦИДИВЫ И НОВЫЕ ОЧАГИ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА

- •ХИРУРГИЯ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ ЛАДОННОЙ ГРУППЫ МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.1.1. ВАРИАНТЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- •28.1.2. ЗОНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ И УСЛОВИЯ ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

- •28.1.3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ В БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ

- •28.1.4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ В МЕНЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ

- •28.2.1. ПЕРВИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

- •28.2.2. ЗАСТАРЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ НА УРОВНЕ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.2.3. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ

- •28.3. ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.3.1. РАНЕНИЯ СРЕДИННОГО НЕРВА

- •28.3.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛОКТЕВОГО НЕРВА

- •28.3.4. ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛУЧЕВОГО НЕРВА

- •28.4. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.4.2. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОБШИРНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЛАДОННОЙ ГРУППЫ МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ И ТОТАЛЬНЫМИ (СУБТОТАЛЬНЫМИ) НАРУШЕНИЯМИ ИХ СПОСОБНОСТИ К СОКРАЩЕНИЮ

- •28.5. ДИАФИЗАРНЫЕ ДЕФЕКТЫ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.5.3. ДЕФЕКТЫ ОБЕИХ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.6. ПОВРЕЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.6.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.6.3. ИШЕМИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.6.5. ИШЕМИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ГРУПП МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.7. РЕПЛАНТАЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.7.1. ПОКАЗАНИЯ К СОХРАНЯЮЩИМ ОПЕРАЦИЯМ ПРИ ОТЧЛЕНЕНИИ КОНЕЧНОСТЕЙ

- •28.7.2. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •28.7.4. РЕЗУЛЬТАТЫ СОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ

- •28.7.5. АМПУТАЦИИ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА УРОВНЕ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •29.2. ОСНОВНЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТЯЖЕСТЬ КОНТРАКТУРЫ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

- •29.2.1. ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАПСУЛЫ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

- •29.2.2. РУБЦОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖНОГО ПОКРОВА

- •29.2.3. ЗАРАСТАНИЕ ЛОКТЕВЫХ ЯМОК

- •29.2.4. ОБРАЗОВАНИЕ ПАРАОССАЛЬНЫХ оссификатов

- •29.2.5. ДЕФОРМАЦИЯ СУСТАВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- •29.3. ПРИНЦИПЫ И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ОПЕРАЦИЙ ПРИ КОНТРАКТУРАХ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

- •29.3.1. ДОСТУПЫ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОВОДУ КОНТРАКТУР ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

- •29.3.2. ПЕРЕСАДКА КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫХ ЛОСКУТОВ ПРИ ОБШИРНЫХ РУБЦОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ КОЖИ

- •29.3.3. УДЛИНЕНИЕ (ПЛАСТИКА) СУХОЖИЛИЯ ТРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •29.3.4. УСТРАНЕНИЕ ВНУТРИСУСТАВНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕПЯТСТВИЙ

- •29.3.5. СОЗДАНИЕ ПОЛНОЦЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В ОКОЛОСУСТАВНЫХ ТКАНЯХ

- •ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛЕЧА

- •30.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •30.1.1. ОТРЫВЫ СУХОЖИЛИЯ ДЛИННОЙ ГОЛОВКИ ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •30.1.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ ДИСТАЛЬНОГО СУХОЖИЛИЯ ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •30.2.2. РАНЕНИЯ СРЕДИННОГО НЕРВА

- •30.2.3. РАНЕНИЯ ЛОКТЕВОГО НЕРВА

- •30.2.4. ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛУЧЕВОГО НЕРВА

- •30.3.2. ТРАНСПОЗИЦИЯ ШИРОЧАЙШЕЙ МЫШЦЫ СПИНЫ НА ПЕРЕДНЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПЛЕЧА

- •30.3.3. ТРАНСПОЗИЦИЯ СУХОЖИЛИЯ ТРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •30.3.4. ПЕРЕСАДКА БОЛЬШОЙ ГРУДНОЙ МЫШЦЫ

- •30.3.5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АКТИВНОГО СГИБАНИЯ В ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ

- •30.4. ДЕФЕКТЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПЛЕЧА

- •30.5. ДЕФЕКТЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- •30.5.1. ДИАФИЗАРНЫЕ ДЕФЕКТЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- •30.6. ПОВРЕЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ НА УРОВНЕ ПЛЕЧА РЕПЛАНТАЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ

- •30.6.1. НАРУШЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ

- •30.6.2. ТЕХНИКА НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ (ПЛАСТИКИ) НА ПЛЕЧЕВУЮ АРТЕРИЮ

- •30.6.4. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ СОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА УРОВНЕ ПЛЕЧА

- •30.6.5. РЕЗУЛЬТАТЫ СОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ

- •30.7. АМПУТАЦИИ ПЛЕЧА

- •30.7.2. УДЛИНЕНИЕ КОРОТКОЙ КУЛЬТИ ПЛЕЧА

- •30.8. ПРИВЫЧНЫЙ ВЫВИХ ПЛЕЧА

- •30.8.1. МЕХАНОГЕНЕЗ РАЗВИТИЯ ПРИВЫЧНОГО (ПЕРЕДНЕВНУТРЕННЕГО) ВЫВИХА ПЛЕЧА

- •30.8.2. ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ

- •ПОВРЕЖДЕНИЯ БЕДРА

- •31.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛЬНОГО РАСТЯЖЕНИЯ ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ БЕДРА

- •31.1.1. ОТРЫВЫ СУХОЖИЛЬНОГО РАСТЯЖЕНИЯ ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ БЕДРА ОТ ВЕРХНЕГО КРАЯ НАДКОЛЕННИКА

- •31.1.3. ОТРЫВЫ СУХОЖИЛИЯ ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ БЕДРА У НИЖНЕГО ПОЛЮСА НАДКОЛЕННИКА ЛИБО ОТ БУГРИСТОСТИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •31.1.4. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ

- •31.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ БЕДРА

- •31.2.1. РАНЕНИЯ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА

- •31.2.2. РАНЕНИЯ БЕДРЕННОГО НЕРВА

- •31.2.3. РАНЕНИЯ ЗАПИРАТЕЛЬНОГО НЕРВА

- •31.3. ДЕФЕКТЫ МЫШЦ БЕДРА

- •31.3.3. КОНТУРНЫЙ ДЕФЕКТ БЕДРА

- •31.4. ДЕФЕКТЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

- •31.4.1. ДЕФЕКТЫ СУСТАВНЫХ КОНЦОВ КОСТЕЙ

- •31.4.2. ДИАФИЗАРНЫЕ ДЕФЕКТЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

- •31.5.1. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

- •31.6.3. ПЕРЕСАДКА КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ ГОЛЕНИ И СТОПЫ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ И СОЗДАНИЯ ТОРЦЕВОЙ ОПОРОСПОСОБНОСТИ КУЛЬТИ БЕДРА

- •31.6.4. РЕКОНСТРУКТИВНАЯ АМПУТАЦИЯ БЕДРА ПО С. VAN NES

- •ПОВРЕЖДЕНИЯ И ДЕФЕКТЫ ТКАНЕЙ ГОЛЕНИ

- •32.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЯТОЧНОГО (АХИЛЛОВА) СУХОЖИЛИЯ

- •32.1.1. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПЯТОЧНОГО СУХОЖИЛИЯ

- •32.1.2. ЗАСТАРЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЯТОЧНОГО СУХОЖИЛИЯ

- •32.1.3. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ: ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

- •32.2.3. ВЫБОР МЕТОДА ПЛАСТИКИ И ДОНОРСКОГО ИСТОЧНИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕФЕКТА МЯГКИХ ТКАНЕЙ

- •32.3. ПОВРЕЖДЕНИЯ КРУПНЫХ МНОГОПУЧКОВЫХ НЕРВОВ НА УРОВНЕ ГОЛЕНИ

- •32.3.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОГО НЕРВА

- •32.3.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ МАЛОБЕРЦОВОГО НЕРВА

- •32.4. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ДЕФЕКТАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ*

- •32.4.1. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ГОЛЕНИ И ПАТОГЕНЕЗ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО ОСТЕОМИЕЛИТА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •32.4.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •32.4.3. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С КРАЕВЫМИ ДЕФЕКТАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО НАРУШЕНИЯ ЕЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ

- •32.4.4. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С КРАЕВЫМИ ДЕФЕКТАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОМ СНИЖЕНИИ ЕЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ

- •32.4.5. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ЦИРКУЛЯРНЫМИ ДЕФЕКТАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •32.4.9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ

- •32.4.11. ПЕРЕСАДКА КРОВОСНАБЖАЕМЫХ КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЛОЖНЫМИ СУСТАВАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •32.5. РЕПЛАНТАЦИЯ И АМПУТАЦИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА УРОВНЕ ГОЛЕНИ

- •ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ ТКАНЕЙ СТОПЫ

- •33.2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА МЕТОДА ПЛАСТИКИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ ТКАНЕЙ СТОПЫ

- •33.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕСАДКИ СЛОЖНЫХ ЛОСКУТОВ ПРИ ДЕФЕКТАХ ТКАНЕЙ СТОПЫ

- •33.4.2. ПЕРЕСАДКА ОСТРОВКОВЫХ ЛОСКУТОВ

- •33.4.3. ПЕРЕСАДКА СВОБОДНЫХ СЛОЖНЫХ ЛОСКУТОВ

- •ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

- •34.2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

- •34.3. РОЛЬ ВНЕШНОСТИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

- •34.7. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

- •ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕ*

- •35.1. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ ТКАНЕЙ ЛИЦА

- •35.1.1. КРОВОСНАБЖЕНИЕ

- •35.1.2. МЫШЦЫ

- •35.1.3. ИННЕРВАЦИЯ

- •35.2.1. СТАРЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА

- •35.2.2. СТАРЕНИЕ ЖИРОВОГО СЛОЯ

- •35.2.3. МЫШЦЫ ЛИЦА И СТАРЕНИЕ

- •35.2.4. КОСТИ

- •35.3. ПОДТЯЖКА КОЖИ ЛИЦА

- •35.3.1. ИСТОРИЯ

- •35.3.2. ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА

- •35.3.3. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •35.3.4. ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ПОВЕРХНОСТНОЙ МЫШЕЧНО-ФАСЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

- •35.3.5. СУБМЕНТАЛЬНАЯ ПЛАСТИКА

- •35.3.6. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

- •35.3.7. ОСЛОЖНЕНИЯ

- •35.3.8. ЯТРОГЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ

- •35.3.9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

- •35.4.1. ИСТОРИЯ И ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИИ

- •35.4.4. РЕЗУЛЬТАТЫ

- •35.5. БЛЕФАРОПЛАСТИКА

- •35.5.3. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

- •35.5.4. ОСЛОЖНЕНИЯ

- •РИНОПЛАСТИКА

- •36.1.2. ПОКРОВНЫЕ ТКАНИ

- •36.1.4. ОСНОВАНИЕ НОСА

- •36.1.5. КОСТНО-ХРЯЩЕВОЙ СВОД НОСА

- •36.1.6. НОСОВАЯ ПЕРЕГОРОДКА

- •36.1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •36.2. ПЛАНИРОВАНИЕ РИНОПЛАСТИКИ

- •36.2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПАЦИЕНТА

- •36.2.2. ЭСТЕТИЧЕСКИЙ И АНАТОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

- •36.3.1. ЗАКРЫТЫЕ ДОСТУПЫ

- •36.3.2. ОТКРЫТЫЕ ДОСТУПЫ

- •36.4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ РИНОПЛАСТИКИ

- •36.5. ХИРУРГИЯ КОНЧИКА НОСА

- •36.5.2. ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП РЕКОНСТРУКЦИИ КОНЧИКА НОСА И ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ

- •36.5.5. ИЗМЕНЕНИЕ РОТАЦИИ КОНЧИКА НОСА

- •36.6.1. ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СПИНКИ НОСА И ВЫБОР ДОСТУПА ПРИ КОРРИГИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЯХ

- •36.6.2. КОРРЕКЦИЯ ВЫСОКОЙ СПИНКИ НОСА

- •36.6.3. СПИНКА НОСА С ИЗМЕНЕННЫМ НАКЛОНОМ

- •36.6.4. НИЗКАЯ СПИНКА НОСА

- •36.6.5. ШИРОКАЯ СПИНКА НОСА

- •36.6.6. УЗКАЯ СПИНКА НОСА

- •36.6.7. БОКОВЫЕ ИСКРИВЛЕНИЯ СПИНКИ НОСА

- •36.6.8. ДРЕНИРОВАНИЕ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА СПИНКЕ НОСА

- •36.7. ХИРУРГИЯ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

- •36.7.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕФОРМАЦИЙ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

- •36.7.2. ДОСТУПЫ И ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ НА НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКЕ

- •36.7.3. КОРРЕКЦИЯ ДЕФОРМАЦИЙ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

- •36.7.4. ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ НА НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКЕ

- •36.8. ОСНОВАНИЕ НОСА

- •36.8.1. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВАНИЯ НОСА

- •36.8.2. КОЖНАЯ ЧАСТЬ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

- •36.8.3. КРЫЛЬЯ НОСА

- •36.10. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РИНОПЛАСТИКИ

- •ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ*

- •37.1. АНАТОМИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- •37.1.1. СТРОЕНИЕ

- •37.1.2. КРОВОСНАБЖЕНИЕ

- •37.1.3. ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- •37.1.4. ИННЕРВАЦИЯ

- •37.1.5. ФОРМА И РАЗМЕРЫ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.2. УВЕЛИЧИВАЮЩАЯ МАММОПЛАСТИКА

- •37.2.1.ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.2.2. ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

- •37.2.4. ВИДЫ ИМПЛАНТАТОВ

- •37.2.5. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •37.2.6. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

- •37.2.7. ОСЛОЖНЕНИЯ

- •37.2.8. КАПСУЛЯРНАЯ КОНТРАКТУРА

- •37.3. РЕДУКЦИОННАЯ МАММОПЛАСТИКА

- •37.3.1. ИСТОРИЯ

- •37.3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ГИПЕРТРОФИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.3.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

- •37.3.6. ОПЕРАЦИИ ПРИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ГИПЕРТРОФИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.3.7. ОПЕРАЦИИ ПРИ ВЫРАЖЕННОЙ ГИПЕРТРОФИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.3.8. ОПЕРАЦИИ ПРИ ГИГАНТОМАСТИИ

- •37.3.9. ДРУГИЕ ВИДЫ УМЕНЬШАЮЩЕЙ МАММОПЛАСТИКИ

- •37.3.10. ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ РЕДУКЦИОННОЙ МАММОПЛАСТИКИ

- •37.4. ПОДТЯЖКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ (МАСТОПЕКСИЯ)

- •37.4.1. ИСТОРИЯ

- •37.4.4. ОПЕРАЦИИ ПОДТЯЖКИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.5. ОПЕРАЦИИ ПРИ ДЕФОРМАЦИЯХ СОСКОВО-АРЕОЛЯРНОГО КОМПЛЕКСА

- •37.5.1. ВТЯНУТЫЙ СОСОК

- •37.5.2. ГИПЕРТРОФИРОВАННЫЙ СОСОК

- •37.5.3. ДЕФОРМАЦИЯ АРЕОЛЫ

- •ПЛАСТИКА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ (абдоминопластика) *

- •38.1. ИСТОРИЯ

- •38.2.1. ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

- •38.2.2. МЫШЕЧНО-АПОНЕВРОТИЧЕСКИЙ СЛОЙ

- •38.4. ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР ПАЦИЕНТОВ

- •38.5.4. ОПТИМАЛЬНЫЙ ДОСТУП

- •38.5.5. РАЦИОНАЛЬНАЯ ОТСЛОЙКА КОЖНО-ЖИРОВОГО ЛОСКУТА

- •38.5.6. ПЛАСТИКА МЫШЕЧНО-АПОНЕВРОТИЧЕСКОГО СЛОЯ

- •38.5.8. УДАЛЕНИЕ ИЗБЫТКА МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЛОСКУТА И УШИВАНИЕ РАНЫ

- •38.5.9. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ

- •38.6. КЛАССИЧЕСКАЯ АБДОМИНОПЛАСТИКА

- •38.6.1. РАЗМЕТКА ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

- •38.6.2. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •38.7. НАПРЯЖЕННО-БОКОВАЯ АБДОМИНОПЛАСТИКА

- •38.7.1. ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •38.7.2. ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИИ

- •38.7.3. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

- •38.8. ВЕРТИКАЛЬНАЯ АБДОМИНОПЛАСТИКА

- •38.8.2. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •38.9. ОСОБЕННОСТИ АБДОМИНОПЛАСТИКИ ПРИ НАЛИЧИИ РУБЦОВ НА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКЕ

- •38.10. СОЧЕТАНИЕ АБДОМИНОПЛАСТИКИ И ЛИПОСАКЦИИ

- •38.10.1. ВАРИАНТЫ ЛИПОСАКЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ АБДОМИНОПЛАСТИКИ

- •38.10.2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЛИПОСАКЦИЯ

- •38.10.3. ЛИПОСАКЦИЯ В ХОДЕ АБДОМИНОПЛАСТИКИ

- •38.10.4. ЛИПОСАКЦИЯ ПОСЛЕ АБДОМИНОПЛАСТИКИ

- •38.11.1. ОБЩИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

- •38.11.2. МЕСТНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

- •ЛИПОСАКЦИЯ*

- •39.1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДА

- •39.2. ТЕРМИНЫ

- •39.3.2. ВИДЫ И ФОРМЫ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

- •39.3.3. ЛОКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

- •39.4. ПОКАЗАНИЯ К ЛИПОСАКЦИИ

- •39.5. ТЕХНИКА ЛИПОСАКЦИИ

- •39.6. ОБЪЕМ ЛИПОСАКЦИИ

- •39.7. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

- •39.8. ОСЛОЖНЕНИЯ ЛИПОСАКЦИИ

- •39.9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИИ

- •КОРРЕКЦИЯ КОЖНЫХ РУБЦОВ*

- •40.1. КЛАССИФИКАЦИЯ РУБЦОВ

- •40.1.1. ТИПЫ КОЖНЫХ РУБЦОВ

- •40.1.2. ФОРМА КОЖНЫХ РУБЦОВ

- •40.1.3. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖНЫХ РУБЦОВ

- •40.1.4. ВЛИЯНИЕ КОЖНЫХ РУБЦОВ НА ФУНКЦИЮ

- •40.2.1. ПОДТЯЖКА КОЖИ ЛИЦА И ЛБА

- •40.2.2. ПЛАСТИКА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

- •40.2.3. ПОДТЯЖКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •40.2.4. ЛИПОСАКЦИЯ

- •40.3. КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВ

- •40.3.1. УДЛИНЕНИЕ РУБЦОВ

- •40.3.2. ИССЕЧЕНИЕ РУБЦОВ

- •40.4. КОРРЕКЦИЯ КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ

- •40.4.1. КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

- •АНЕСТЕЗИЯ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ*

- •41.1. МЕСТНАЯ ИНФИЛЬТРАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ

- •41.2. ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ СЕДАТИВНЫХ СРЕДСТВ

- •41.3. ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИЯ

- •41.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДРЕНАЛИНСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ

- •ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСИЯ ПАЦИЕНТА НА ОПЕРАЦИЮ

- •42.1.4. СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА ОПЕРАЦИЮ ПЛАСТИКИ УШНЫХ РАКОВИН

- •42.1.5. СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА ОПЕРАЦИЮ ПЛАСТИКИ НОСА

- •42.1.10. СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА ОПЕРАЦИЮ ЛИПОСАКЦИИ

74

21.Heimbeker Я, Thomas V., Blalock A. Experimental reversal of capillary blood flow// Circulation,— 1 9 5 1 - Vol. 4, № L- P. 116.

22.Inoue G., Maeda N.. Suzuki K. Resurfacing of skin defects of the hand using the arteriolised venous flap // Brit. J. Plast. Surgery,- 1990.- Vol. 43, № 2 . - P. 135-139.

23.Ingebrigtsen R, Krog J., Kerand S. Circulation distal to experimental arterio-venous fistulas of the extremities // Acta Chir. Scand.— 1963.— Vol. 125.— P. 308—317.

24.Kerrigan C.L Skin-flap failure: pathophysiology // Plast. reconstr. Surgery.- 1 9 8 3 . - Vol. 7 2 . - P. 766 - 772 .

25.Koshima I., Soeda S., Nakayama Y. et al. An arteriolised venous flap using the long saphenous vein // Brit. J. Plast. Surgery,—

19 9 1 , - Vol. 44, № 1. P. 23—26.

26.Lin S.-D., LaiC.-S., ChuiC.-C. Venous drainage in the reverse forearm flap // Plast reconstr. Surgery.- 1984,- VoL 74, № 4- P. 508-512.

27.Lai C.S., Lin S.-D., Yang C.-C. The reverse digital artery flap for fingertip reconstruction // Ann. Plast. Surgery— 1989.— Vol. 22, № 6 . - P. 495 - 500 .

28.Masguelet A.C., Beveridge J., Romana C, Gerber С The lateral supramalleolar flap // Plast. reconstr. Surgery.— 1988.— Vol.81. № l . - P . 74—81.

29.Mimoun M., Baux S., Kirsch J.M., Fahed I. Un lambeau de conception originate: le lambeau veineux arterialise // Ann. Chir. Plast. Esthet.- 1986 . - Vol. 31, № 3 , - P. 219-224.

30.Nichter L.S., Haines P.C. Arterialized venous perfusion of composite tissue // Amer. J. Surgery.— 1985.— Vol. 150, № 2 . - P . 191-196.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

31.SmithA.R., Sonneveld G.J.. van derMeulen J.C. AV anastomosis as a solution for absent venous drainage in replantation surgery // Plast. reconstr. Surgery.—1983.—Vol. 71., № 4- P. 525 - 530 .

32.SunJ.-M., Zhang P.-H. Revascularization of severely ischemic limbs by staged arteriovenous reversal // Vascular Surgery.— 1990 . - Vol. 24, № 2 , - P. 235 - 244 .

33.Szilagyi D.E., Jay G.D., Munnel E.D. Femoral arteriovenous anastomosis in the treatment of occlusive disease // Arch. Surgery.- 1951.— Vol. 6 8 . - P. 4 3 5 - 4 5 1 .

34.Thatte R.L. Thatte M.R. Chephalic venous flap // Brit. J. Plast. Surgery,— 1987,—Vol. 40, № 1.—P. 16—19.

.35. Thatte R.L, Thatte MR. A study of the saphenous venous island flap in the dog without arterial inflow using a nonbiological conduit across a part of the length of the vein // Brit.

J. Plast.Surgery.— 1987.—Vol. 40, № 1.—P. 11—15.

36.Thatte R.L, Thatte M.R. The saphenous venous flap // Brit. J. Plast, Surgery.— 1989.— Vol. 42, № 3.— P. 399—404.

37.Torii S., Namiki Y, Mori R, Rcvese-flow island flap: clinical report and venous drainage // Plast. reconstr. Surgery.— 1987.— Vol. 79, № 4.— P. 600—609.

38.Yoshimura M., Shimada Т., Imura S. et al. The venous skin graft method for rcparing skin defects of the fingers // Plast. reconstr. Surgery.— 1987.— Vol. 79, № 2.— P. 243—248.

39.Yu-dong G., Gao-meng Z., De-song С et al. Arteriolizcd free flap // Chinese Med. J . - 1989 . - Vol. 102, № 2 . - P. 140 - 144.

|

|

|

|

Г л а в а |

7 |

|

|

|

|

|

||

|

|

ОСТРАЯ ИШЕМИЯ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ ТКАНЕЙ |

|

|||||||||

Важную роль в разработке путей повышения |

|

При полном или частичном отсутствии |

||||||||||

выживаемости лоскутов при пластических опе- |

кровотока снабжение клетки кислородом ста- |

|||||||||||

рациях играет понимание механизма метабо- |

новится недостаточным и она переходит на |

|||||||||||

лических нарушений, возникающих в тканях |

анаэробный метаболизм, при котором из одной |

|||||||||||

при острой ишемии. |

|

|

молекулы глюкозы образуются только 2 моле- |

|||||||||

|

|

|

|

|

кулы АТФ. |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

В этих условиях жизнедеятельность клетки |

||||||

7.1. МЕХАНИЗМЫ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ |

может быть обеспечена лишь в течение |

|||||||||||

НАРУШЕНИЙ ПРИ ОСТРОЙ ИШЕМИИ. |

непродолжительного |

периода. |

Анаэробный |

|||||||||

гликолиз |

сопровождается образованием мо- |

|||||||||||

РЕПЕРФУЗИОННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ |

||||||||||||

лочной кислоты и снижением внутриклеточ- |

||||||||||||

|

|

ТКАНЕЙ |

|

|||||||||

|

|

|

ного рН |

[19, |

22]. |

|

|

|||||

Метаболизм в клетке при острой ишемии. |

|

При |

продолжении |

ишемии |

происходит |

|||||||

нарушение деятельности калий-натриевого на- |

||||||||||||

Известно, что в процессе нормальной жизнеде- |

соса, |

которое |

сопровождается |

увеличением |

||||||||

ятельности потребность клеток в энергии удов- |

поступления через клеточную мембрану на- |

|||||||||||

летворяется путем дефосфорилирования высоко- |

трия и кальция, повышающим внутриклеточ- |

|||||||||||

энергетичных |

молекул |

аденозинтрифосфата |

ное осмотическое давление и индуцирующим |

|||||||||

(АТФ). Основной реакцией при их образовании |

отек |

[17]. |

|

|

|

|

||||||

является окислительное фосфорилирование аде- |

|

Одновременно АДФ распадается до адено- |

||||||||||

нозиндифосфата (АДФ). В коже АТФ образуется |

зииа, далее до инозина, гипоксантина и |

|||||||||||

в первую очередь путем расщепления глюкозы |

ксантина. В присутствии избыточного количе- |

|||||||||||

до пирувата. И в этом случае нормальный |

ства ионов кальция и внутриклеточных нроте- |

|||||||||||

метаболизм пуриновых оснований |

дополняется |

олитических ферментов и происходит превра- |

||||||||||

катаболизмом |

некоторых |

нуклеиновых кислот. |

щение ксаитипдегидрогеназы в ксантиноксида- |

|||||||||

В норме данный процесс заканчивается образо- |

зу |

(схема |

7.1.1). |

|

|

|||||||

ванием мочевой кислоты с помощью фермента |

|

Механизм |

реперфузиошшго |

повреждения |

||||||||

ксантиндегидрогеназы. Во время ишемии по- |

клеток. Во время реперфузии, когда в ткани |

|||||||||||

следний |

трансформируется в ксантиноксидазу, |

поступает богатая кислородом кровь, ксантин- |

||||||||||

которая |

является катализатором |

образования |

оксидаза катализирует реакцию взаимодействия |

|||||||||

супероксидного аниона [11, 17]. |

|

гипоксантина и молекулы кислорода, в резуль- |

||||||||||

75

вития интерстициального отека [20]. В свою очередь, переход жидкости в интерстициальное

Гипоксантин + |

Н2О + 20 -» ксантин |

+ 2О~ + 2Н2 |

|

пространство ведет к сгущению крови, замедлению |

|||||||

+ |

кровотока и образованию тромбов [12, 18, 20]. |

||||||||||

|

|

|

|

|

|||||||

Ксантин + Н2О2 + 2О -» мочевая кислота + 2О~ + Н2 |

+ |

В нормальных условиях при аэробном |

|||||||||

Супероксидный анион, |

распространяясь |

в |

окислении 98% поступающего кислорода нахо- |

||||||||

дится в межклеточной жидкости, а 2% превра- |

|||||||||||

тканях, переходит в более токсичные формы — |

щается в супероксидный анион и ингибируется |

||||||||||

гидроксильные радикалы, окислительное дей- |

такими клеточными ферментами, как суперок- |

||||||||||

ствие которых значительно усиливается в |

сиддисмутаза |

(СОД), |

глутатионредуктаза и |

||||||||

присутствии водорода пероксида. |

|

|

каталаза. Кроме того, нормальное функциони- |

||||||||

Гипотетически допускается соединение двух |

рование нейтрофильных лейкоцитов постоянно |

||||||||||

молекул супероксидного аниона и двух молекул |

сопровождается |

образованием |

супероксидного |

||||||||

водорода пероксида, реактивность которого на- |

аниона [15]. При реперфузии нейтрофильные |

||||||||||

прямую зависит от количества супероксида. |

|

лейкоциты под действием большого количества |

|||||||||

В результате этого в присутствии металли- |

свободных радикалов переходят в активирован- |

||||||||||

ческого катализатора образуется более токсич- |

ное состояние и начинают играть активную |

||||||||||

ный для клеток гидроксильный свободный |

роль в поддержании воспаления в трансплан- |

||||||||||

радикал (ОН"). Образующиеся при реперфузии |

тате. Они устремляются к очагу поражения и |

||||||||||

тканей свободные кислородные радикалы спо- |

включаются в процесс «восстановления гомео- |

||||||||||

собны воздействовать на все биологические |

стаза». В очаге реперфузионного повреждения |

||||||||||

субстанции: белки, полисахариды, нуклеиновые |

нейтрофилы прилипают к стенкам сосудов, |

||||||||||

кислоты, коллаген. Особенно чувствительны к |

проникая под эндотелий, выходят в интерсти- |

||||||||||

ним сложные жирные кислоты, из которых |

циальное пространство и сами выделяют су- |

||||||||||

состоят мембраны клеток. Так, активация |

пероксид, тем самым повреждая эндотелий и |

||||||||||

свободными |

радикалами |

липидпероксидазы |

усугубляя нарушения микроциркуляции возни- |

||||||||

способствует запуску цепи реакций перекисного |

кающими на этой основе множественными |

||||||||||

окисления липидов и повреждению внутрикле- |

микротромбозами [15]. |

|

|

|

|||||||

точных структур. |

|

|

|

Экзогенная |

супероксиддисмутаза разрушает |

||||||

В микроциркуляторном русле действие су- |

|||||||||||

супероксидный анион, который находится в |

|||||||||||

пероксида способствует деградации гиалуроно- |

межклеточном пространстве, катализируя реак- |

||||||||||

вой кислоты |

эндотелиального |

коллагенового |

цию его соединения с |

двумя |

протонами: |

||||||

слоя и базальной мембраны, что ведет к |

|

|

|

|

|

|

|||||

микротромбозам и увеличению проницаемости |

|

|

|

сод |

|

||||||

сосудистой стенки и является причиной раз- |

о 2 - + о 2 - + 2Н+ |

|

|

• о2 + н 2 о 2 . |

|||||||

|

|

||||||||||

76

Водорода пероксид с помощью фермента каталазы разлагается до воды, а молекулярный кислород быстро утилизируется тканями (см. схему 7.1.1).

Таким образом, основную роль в индукции реперфузионных повреждений тканей играют свободные кислородные радикалы, образование которых является результатом метаболических процессов, происходящих в клетке при гипоксии и внезапном поступлении кислорода.

7.2.ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЛОСКУТОВ

КГИПОКСИИ

7.2.1.ПРЕДЕЛЫ ПЕРЕНОСИМОСТИ ГИПОКСИИ

Как известно, чувствительность различных тканей к гипоксии существенно зависит от уровня метаболизма в них. Вот почему наиболее уязвимыми, с этой точки зрения, являются лоскуты, включающие мышечную ткань. Более устойчивы к кислородному голоданию костная и сухожильная ткани.

Практика пластической и реплантационной микрохирургии богата примерами, иллюстрирующими пределы переносимости различными тканями ишемических повреждений (табл. 7.2.1).

Однако на практике необходимо весьма осторожно использовать приведенные в таблице данные в связи с влиянием на исходы сохраняющих и пластических операций большого числа различных факторов. Поэтому клинический опыт позволяет определить лишь примерные пределы переносимости различными тканями острой гипоксии (табл. 7.2.2).

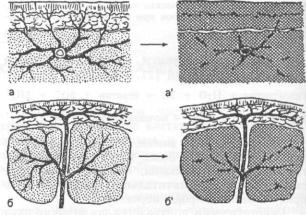

Возможные границы холодовой гипоксии пока окончательно не определены, хотя известно, что они значительно превышают сроки допустимой тепловой гипоксии. Следует отметить, что возможности выживания тканей после гипоксии настолько различаются, что в одном и том же сложном лоскуте более чувствительные к кислородному голоданию ткани (например, мышцы) могут погибнуть, а более выносливые (кожа и клетчатка) — сохранить жизнеспособность. Во многом это определяется строением сосудистой системы лоскута (сегмента конечности) (рис. 7.2.1).

Так, в кожно-мышечном лоскуте, питание кожи которого осуществляется через мелкие ветви мышечных артерий, гибель мышцы может приводить и к гибели кожно-жирового покрова (рис. 7.2.1, а и а'). Если же кожнофасциальное сплетение лоскута имеет самостоятельные источники питания за счет межмы- шечно-перегородочных сосудов, то покровные ткани могут сохраниться, несмотря на гибель мышц (рис. 7.2.1, б и б').

Вот почему при поздней реваскуляризации (реплантации крупных сегментов конечностей)

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Т а б л и ц а 7.2.1.

Примеры выживания различных участков тканей при длительной ишемии (по даным литературы)

|

|

Длительность |

|

|

|

Комплекс тка- |

ишемии, ч |

|

|

||

ней, перенесший |

|

|

Приживление |

Источник |

|

аноксию |

|

Холодо- |

Общая |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

•м |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Кожно-фас- |

55 |

|

Некроз 25% |

[21] |

|

циальный |

лос- |

|

|

|

|

кут предплечья |

|

|

|

|

|

Кожно-жи- |

|

12 |

Полное |

[1] |

|

ровой лоскут |

|

|

|

|

|

кисти |

|

|

|

|

|

Пальцы кис- |

53 |

|

Полное |

[6] |

|

ти |

|

|

|

|

|

Конечность |

108 |

|

Полное |

[16] |

|

собаки |

при |

|

|

|

|

перфузии |

ох- |

|

|

|

|

л а ж д е н н о й |

|

|

|

|

|

кровью |

|

|

|

|

|

Рис. 7.2.1. Схематическое изображение вариантов гибели тканей кожно-мышечных лоскутов (сегментов конечностей) (а, б) при ишемии (а', б') в зависимости от их микрососудистой анатомии (объяснение в тексте).

хорошее кровообращение в коже далеко не всегда свидетельствует о таком же уровне питания и мышечных тканей. Больше того: их некроз может потребовать выполнения некрэктомии и даже угрожать жизни больного в связи с развитием тяжелых осложнений.

Т а б л и ц а 7.2.2.

Примерные сроки предельной тепловой ишемии для различных видов лоскутов

Вид лоскута |

Сроки предельно допустимой |

|

ишемии, ч |

||

|

||

Кожно-фасциальные |

8 - 1 0 |

|

Кожно-Мышечные, мы- |

5—6 |

|

шечные |

|

|

Костные |

12 и более |

ОСТРАЯ ИШЕМИЯ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ ТКАНЕЙ |

77 |

7.2.2.ПОВТОРНАЯ ИШЕМИЯ ТКАНЕЙ

ИИХ РЕПЕРФУЗИЯ

и на увеличение периодов реперфузии комплекса тканей между ишемическими эпизодами — с другой. Огромную роль приобретает и

Вклинической практике весьма часто своевременная диагностика острых циркулятор-

встречаются |

ситуации, когда |

пересаженные |

ных нарушений в пересаженных тканях в |

||

ткани испытывают гипоксию неоднократно. Как |

раннем послеоперационном периоде. |

||||

правило, первый ишемический эпизод связан |

|

|

|||

с обескровливанием конечности при выделении |

7.3. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА |

||||

комплекса тканей, когда время наложения жгута |

|||||

колеблется от 1 до 2 ч. |

|

ИШЕМИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ |

|||

Затем кровоток в подавляющем большин- |

КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ |

||||

стве случаев восстанавливают и при свободной |

|

|

|||

пересадке вновь прерывают при отсечении |

Ишемические повреждения тканей могут |

||||

сосудистой ножки лоскута на период анасто- |

иметь как общие, так и местные проявления, |

||||

мозирования его сосудов с сосудами воспри- |

наличие и выраженность которых определяют- |

||||

нимающего |

ложа. |

Продолжительность этого |

ся, с одной стороны, продолжительностью |

||

ишемического эпизода в большинстве случаев |

периода кислородного голодания, а с другой — |

||||

колеблется от 2 до 4 ч. Наконец, в раннем |

составом и объемом |

тканей. |

|||

послеоперационном периоде |

при сдавлении, |

|

|

||

спазме или тромбозе питающих сосудов ише- |

|

|

|||

мия пересаженных тканей может еще раз |

7.3.1. МЕСТНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА |

||||

повториться. |

|

|

|

РЕПЕРФУЗИИ ТКАНЕЙ |

|

Экспериментальные исследования с модели- |

|

|

|||

рованием повторной гипоксии тканей показали, |

Клинические и экспериментальные наблю- |

||||

что в кожно-мышечном лоскуте свиньи 2-часовая |

дения за кровообращением в лоскутах позво- |

||||

гипоксия тканей с последующим 12-часовым |

лили выделить три степени ишемических |

||||

восстановлением кровотока не усиливает чувст- |

поражений тканей лоскута (при условии пол- |

||||

вительность комплекса тканей к повторному |

ноценного состояния его сосудистой сети): |

||||

ишемическому эпизоду [23]. Если же продолжи- |

компенсированную, |

субкомпенсированную и |

|||

тельность периода восстановления кровообраще- |

декомиенсированную |

(табл. 7.3.1). |

|||

ния между двумя ишемическими эпизодами |

Компенсированная ишемия тканей разви- |

||||

недостаточна |

для |

устранения |

метаболических |

вается при их относительно непродолжительной |

|

последствий первого, то чувствительность тканей |

гипоксии (до 2—3 ч), не приводит к развитию |

||||

кповторной ишемии резко повышается [9]. тяжелых изменений микроциркуляции, а поПо этим причинам при планировании и следствия метаболических сдвигов быстро лик-

выполнении пластической операции ее такти- |

видируются. Классическим симптомом |

такого |

ческое построение должно быть направлено на |

повреждения является гиперемия кожи, которая |

|

максимальное снижение продолжительности и |

быстро возникает на всей поверхности лоскута |

|

частоты ишемии лоскутов, с одной стороны, |

и через несколько минут (от 10 до 40) исчезает. |

|

|

Т а б л и ц а |

7.3.1. |

Характеристика клинических симптомов, возникающих при реперфузии тканевых комплексов, в зависимости от степени их ишемического поражения

Симптомы, возникающие при ре- |

Степень ишемического поражения тканей |

|

||

|

|

|||

перфузии |

|

|

|

|

Компенсация |

Субкомпенсация |

Декомпенсация |

||

|

||||

Гиперемия кожи |

От 10 до 30—40 мин |

Кратковременная |

(до |

1—2 |

Отсутствует либо |

кратко- |

||||

|

|

мин). Сразу сменяется дливременно возникает в месте |

||||||||

|

|

тельным |

сосудистым |

спазвхождения сосудистой ножки |

||||||

|

|

мом, который постепенно пе- |

|

|

||||||

|

|

реходит в гиперемию |

|

|

|

|

||||

Отек тканей |

Не выражен. Быстро возни- |

Выражен. Развивается быс- |

Отсутствует либо |

незначи- |

||||||

|

кает и быстро уменьшается, тро. Устраняется медленно |

в телен |

|

|||||||

|

как и гиперемия кожи |

течение |

нескольких |

часов |

и |

|

|

|||

|

|

даже суток |

|

|

|

|

|

|

||

Напряжение кислорода и |

Относительно высокие |

Резко |

снижены, |

медленно |

Не определяются |

|

||||

объемный кровоток в тканях |

|

возрастают |

|

|

|

|

|

|

||

Некрозы тканей |

Отсутствуют |

Преходящие |

некробиоти- |

Тотальный либо субтоталь- |

||||||

|

|

ческие |

изменения тканей |

на |

ный некроз лоскута |

|

||||

|

|

краях |

лоскута, |

незначитель- |

|

|

||||

|

|

ные краевые некрозы |

|

|

|

|

||||

78 |

|

|

|

|

|

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ |

|

Невыраженный отек тканей, возникающий сра- |

очередь развиваются в зоне вхождения сосуди- |

||||||

зу после включения кровотока, быстро умень- |

стой ножки и затем распространяются к |

||||||

шается наряду с исчезновением гиперемии |

периферии лоскута в соответствии с градиентом |

||||||

кожи. |

|

|

|

перфузионного давления |

в тканях. |

|

|

Субкомпенсированная ишемия тканей. Бо- |

Во-вторых, по этой же причине степень |

||||||

лее длительное кислородное голодание тканей |

ишемического поражения |

различных |

участков |

||||

лоскута (более 3 ч) приводит при включении |

комплекса тканей может существенно разли- |

||||||

кровотока к развитию более тяжелых метабо- |

чаться: она всегда более значительна на пери- |

||||||

лических нарушений, вызывающих после крат- |

ферии лоскута, где восстановительные процессы |

||||||

ковременного |

расширения артерий стойкий |

в тканях проходят значительно более медленно |

|||||

сосудистый спазм с временной частичной |

в связи с более низким уровнем кровообраще- |

||||||

блокадой микроциркуляторного русла преиму- |

ния. Вот почему выделение трех степеней |

||||||

щественно на периферии комплекса тканей. |

ишемических поражений тканей носит услов- |

||||||

Для ее устранения необходимо несколько часов |

ный характер. |

|

|

||||

достаточной по величине перфузии сосудистого |

Наконец, описанные выше симптомы ише- |

||||||

русла при благоприятном сочетании других |

мических |

реперфузионных поражений тканей |

|||||

факторов. |

|

|

|

могут быть четко прослежены далеко не во |

|||

Клинически это проявляется возникающей |

всех случаях. Наиболее наглядно они проявля- |

||||||

при реперфузии гиперемией кожи, которая |

ются в кожно-мышечных, а также кожно-жи- |

||||||

через несколько секунд сменяется распростра- |

ровых комплексах тканей, питающихся осевы- |

||||||

ненным сосудистым спазмом, когда клиниче- |

ми артериями (паховый лоскут, реберный |

||||||

ские признаки кровообращения тканей резко |

лоскут и др.). |

|

|

||||

ослаблены, а иногда практически не определя- |

|

|

|

|

|||

ются. |

|

|

|

|

|

|

|

Отек тканей лоскута развивается быстро, |

7.3.2. ОБЩИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА РЕПЕРФУЗИИ |

||||||

может быть выраженным и медленно ликви- |

|

ИШЕМИЗИРОВАННЫХ ТКАНЕЙ |

|

||||

дируется с улучшением микроциркуляции в |

Общие проявления реперфузионных пора- |

||||||

тканях. Эти изменения сопровождаются значи- |

|||||||

тельным падением исходных показателей на- |

жений тканей встречаются в пластической |

||||||

пряжения кислорода и объемного кровотока в |

хирургии редко в связи с использованием |

||||||

тканях. При тяжелой гипоксии могут наблю- |

относительно небольших по объему комплексов |

||||||

даться преходящие некробиотические измене- |

тканей, продукты метаболизма в которых |

||||||

ния тканей на краях лоскута и даже незначи- |

неспособны значительно повлиять на жизнеде- |

||||||

тельные краевые некрозы. |

|

ятельность всего организма. Однако личный |

|||||

Декомпенсированная ишемия тканей лоску- |

опыт автора свидетельствует о том, что у |

||||||

та. Проявляется их стойкой микроциркуляторной |

ослабленных пациентов, |

перенесших |

тяжелую |

||||

блокадой, которая приводит к субтоталыюму или |

операцию со значительной кровопотерей, порог |

||||||

тотальному некрозу комплекса тканей. При |

чувствительности к токсемии существенно сни- |

||||||

реперфузии кровоток в лоскуте не восстанавли- |

жается. На этом фоне даже небольшие участки |

||||||

вается. Исключение может составлять лишь его |

омертвевших тканей могут стать источником |

||||||

небольшая часть вблизи места вхождения пита- |

тяжелой и опасной для жизни интоксикации. |

||||||

ющих сосудов, где иногда возникает кратковре- |

Тем более важно иметь представление об |

||||||

менная гиперемия кожи, определяются симптом |

общих реакциях человеческого организма на |

||||||

исчезающего пятна и пульсация артерий. |

локальные |

ишемические |

поражения |

тканей, |

|||

Несмотря |

на |

проходимость |

артериальной |

информация о которых накапливается каждым |

|||

сети, что может четко определяться по пуль- |

хирургом лишь в ходе редких клинических |

||||||

сации артерий (в том числе при оценке с |

наблюдений. Всего могут быть выделены три |

||||||

помощью операционного микроскопа), веноз- |

формы общего синдрома реперфузии ишеми- |

||||||

ный возврат из-за полной блокады микроцир- |

зированных тканей: молниеносная, острая и |

||||||

куляторного русла от комплекса тканей отсут- |

хроническая. |

|

|

||||

ствует либо незначителен. Именно по этой |

Молниеносная форма синдрома реперфузии |

||||||

причине данный эффект описан как «no reflow |

тканей. Угрожающая жизни больного общая |

||||||

fenomenon» — эффект невозврата |

поступающей |

реакция, описанная как «синдром реплантиро- |

|||||

в лоскут крови [12, 18,20]. |

|

ванной конечности», «реплантационный токси- |

|||||

В целом, оценивая характеристики различ- |

коз», встречается лишь в реплантационной |

||||||

ных степеней ишемии тканей лоскутов, следует |

хирургии при поздней реплантации (реваску- |

||||||

подчеркнуть |

ряд |

существенных |

положений. |

ляризации) крупных сегментов конечностей, а |

|||

Прежде всего практически при любой степени |

также при синдроме их длительного сдавления. |

||||||

ишемического поражения тканей выраженность |

Гибель значительного количества мышечной и |

||||||

описанных выше симптомов имеет неравно- |

других тканей приводит с восстановлением |

||||||

мерный характер в различных участках лоскута. |

кровообращения к мощному токсическому воз- |

||||||

Так, и гиперемия кожи, и отек тканей в первую |

действию на организм, развитию токсического |

||||||

ОСТРАЯ ИШЕМИЯ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ ТКАНЕЙ |

79 |

шока и смерти больного в течение нескольких часов. Вот почему при явно критических сроках ишемии крупных (и в первую очередь — мышечных) массивов рекомендуется проведение ампутации конечности без восстановления кровотока.

Острая форма синдрома реперфузии тканей отличается тем, что последствия метаболической катастрофы развиваются в пораженных тканях в меньших масштабах, а нарушения общей гемодинамики кратковременны, не столь глубоки и их удается купировать путем интенсивной терапии. Однако образование и вымывание в общее сосудистое русло большого количества миоглобина приводит к блокаде почек, что, в свою очередь, может привести на фоне токсемии к гибели больного от анурии.

При этой форме реперфузии в течение нескольких часов на конечности появляются очаги некроза, истинные масштабы которых могут быть замаскированы хорошо кровоснабжаемым кожным покровом. В наиболее легких случаях использование гемодиализа в сочетании с местными некрэктомиями может сохранить и жизнь пациента, и конечность. В то же время высокий риск (для жизни больного) такой тактики, как правило, не оправдан из-за тяжелых последующих нарушений функции сохраненного сегмента.

В большинстве ситуаций спасти больного можно только путем срочной ампутации пострадавших участков тканей и интенсивного лечения с применением искусственной почки.

Хроническая форма синдрома реперфузии тканей возникает при гибели относительно небольшого массива тканей (преимущественно мышечной) при реплантации (реваскуляризации) на уровне голени или локтевого сустава. Важной особенностью хронической формы синдрома реперфузии тканей является то, что общая реакция на включение тканей в кровоток в большинстве случаев отсутствует либо не выражена. Кровоснабжение кожи дистальнее уровня повреждения сохраняется на нормальном или несколько сниженном уровне, несмотря на образование в некоторых случаях небольших участков некроза.

Вто же время значительная часть мышц погибает, что проявляется отеком конечности, наличием ишемических болей и явлениями общей интоксикации (гипертермия, тахикардия, нарастающая анемия, развитие иммунодефицита и др.), протекающей без значительного нарушения выделительной функции почек.

Втаких ситуациях стремление сохранить конечность (часто бесперспективную, с точки зрения восстановления функции) может в связи с резким ослаблением организма больного привести, несмотря на интенсивное лечение, к катастрофическим последствиям.

Вбольшинстве случаев выходом из положения являются ампутация пораженного сег-

мента либо иссечение нежизнеспособных тканей, проведенные в ранние сроки.

Больной К., 30 лет, переведен в клинику из городской больницы через 2 нед (!) после сквозного огнестрельного пулевого ранения левой голени в верхней трети с дырчатым переломом проксимального метаэпифиза большеберцовой кости. По материалам прилагаемой документации, при первичном поступлении в больницу кровообращение в конечности нарушено не было. Дежурными хирургами в ходе обработки раны были проведены ее рассечение и дренирование на задней поверхности сегмента. В последующем (через 7—10 сут) появились признаки нарушения периферического кровообращения.

При поступлении в клинику: температура конечности несколько снижена, но признаки удовлетворительного кровообращения в коже четко определяются во всех отделах голени и стопы за исключением участков локального некроза по задней поверхности пятки и в области IV—V пальцев. Пульсация магистральных сосудов отсутствует. Чувствительность кожи ниже середины голени утрачена. Активные движения стопы невозможны. Общее состояние больного удовлетворительное. Температура тела 38,2°С, пульс 104 уд/мин, АД 120/80 мм рт. ст. Болевой синдром не выражен. Ангиографию не выполняли.

Было начато интенсивное лечение (общая детоксикационная терапия, вазоплегические средства, ОБТ, гемотрансфузии), в результате которого состояние больного заметно ухудшилось. Размахи утренней и вечерней температуры возросли, боли усилились, увеличилась анемия. Еще через неделю (всего 3 нед после травмы) показатель напряжения кислорода в коже средней трети голени составлял 70—75% от нормального.

Все это позволило расценить ухудшение состояния пациента как результат усиления токсемии в ответ на возрастание коллатерального кровообращения. Это заключение стало основанием для операции. В ходе ее при ревизии костно-фасциальных футляров был обнаружен тотальный некроз всех мышц голени, в связи с чем была выполнена ампутация конечности. Исследование препарата выявило тромбоз подколенной артерии в зоне трифуркации.

После вмешательства состояние пациента быстро улучшилось.

Следует отметить, что при пересадке кож- но-мышечных лоскутов гибель значительных мышечных массивов может также привести к развитию хронического синдрома реперфузии ишемизированных тканей. В одном из наших наблюдений было выполнено одномоментное удлинение короткой культи предплечья путем пересадки двух комплексов тканей: малоберцовой кости с кожно-фасциальным лоскутом и торакодорсального лоскута. Развитие венозного тромбоза в 1-е сутки после операции и две неудавшиеся попытки восстановить венозный отток привели на протяжении еще одних суток к тому, что при наличии притока к обоим лоскутам венозный отток был нарушен.

Это привело к медленному умиранию пересаженных тканей и появлению признаков тяжелой интоксикации, которая не снижалась, несмотря на мощную терапию. В течение нескольких часов у больного развилось предсептическос состояние с реальной угрозой для жизни. Лишь удаление всех пересаженных тканей позволило улучшить состояние пациента, хотя при ретроспективной оценке это решение можно было признать запоздалым.