- •СОВРЕМЕННАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ И ЕЕ ИСТОРИЯ

- •1.3. СОВРЕМЕННАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

- •2.2. КРОВОСНАБЖЕНИЕ ПОКРОВНЫХ ТКАНЕЙ

- •2.2.1. СОСУДИСТЫЕ СПЛЕТЕНИЯ ПОКРОВНЫХ ТКАНЕЙ

- •2.3. КРОВОСНАБЖЕНИЕ МЫШЦ

- •2.3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •2.4. КРОВОСНАБЖЕНИЕ КОСТЕЙ

- •2.4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •2.5. КРОВОСНАБЖЕНИЕ НЕРВОВ

- •2.5.1. ВНЕШНЯЯ СОСУДИСТАЯ СЕТЬ НЕРВА

- •2.5.2. ВНУТРИСТВОЛЬНАЯ СОСУДИСТАЯ СЕТЬ

- •2.6. КРОВОСНАБЖЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ

- •2.6.1. КРОВОСНАБЖЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ ВНЕ СИНОВИАЛЬНЫХ КАНАЛОВ

- •2.6.2. КРОВОСНАБЖЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ В ПРЕДЕЛАХ СИНОВИАЛЬНЫХ КАНАЛОВ

- •КЛАССИФИКАЦИЯ ЛОСКУТОВ, МЕТОДЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ФУНКЦИЯ

- •3.1.1. ПРОСТЫЕ ЛОСКУТЫ

- •3.1.2. СЛОЖНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •3.2. ДЕЛЕНИЕ ЛОСКУТОВ ПО ТИПУ КРОВОСНАБЖЕНИЯ

- •3.7. ДЕЛЕНИЕ НЕСВОБОДНЫХ ЛОСКУТОВ ПО ФОРМЕ ИХ НОЖКИ

- •ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ В ЛОСКУТАХ

- •4.1. ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОСКУТОВ

- •4.1.1. ВЫБОР ДОНОРСКОЙ ЗОНЫ

- •4.2. ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОСКУТОВ

- •4.3. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОСКУТОВ

- •КРОВООБРАЩЕНИЕ В СЛОЖНЫХ ЛОСКУТАХ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

- •5.4. ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕОСЕВАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ ЛОСКУТОВ И МЕТОДЫ ЕЕ УСКОРЕНИЯ

- •КРОВООБРАЩЕНИЕ ПРИ АТИПИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ВКЛЮЧЕНИЯ ТКАНЕЙ В КРОВОТОК

- •6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- •6.4.2. АРТЕРИАЛИЗАЦИЯ ВЕНОЗНОГО РУСЛА СО СБРОСОМ КРОВИ В РЕЦИПИЕНТНУЮ АРТЕРИЮ

- •ОСТРАЯ ИШЕМИЯ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ ТКАНЕЙ

- •7.2.1. ПРЕДЕЛЫ ПЕРЕНОСИМОСТИ ГИПОКСИИ

- •7.4. ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКИХ РЕПЕРФУЗИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ТКАНЕЙ

- •7.4.1 ПРОФИЛАКТИКА

- •7.4.2. ЛЕЧЕНИЕ

- •РЕИННЕРВАЦИЯ ПЕРЕСАЖЕННЫХ ТКАНЕЙ

- •8.1. ПРОБЛЕМА РЕИННЕРВАЦИИ ТКАНЕЙ В ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

- •8.2.1. СПОНТАННАЯ РЕИННЕРВАЦИЯ ТКАНЕЙ

- •8.2.2. НАПРАВЛЕННАЯ РЕИННЕРВАЦИЯ ТКАНЕЙ

- •8.3. ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ НАПРАВЛЕННОЙ РЕИННЕРВАЦИИ ТКАНЕЙ

- •ОБЩАЯ И МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

- •9.2. ОБЩАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

- •9.3. МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

- •10.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА

- •10.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

- •10.2. ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИЯМ

- •10.4. ОБЩАЯ ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •10.5. ПРОБЛЕМА ПРОХОДИМОСТИ МИКРОСОСУДИСТЫХ АНАСТОМОЗОВ И АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ

- •10.5.1. КАЧЕСТВО СОСУДИСТОГО ШВА

- •10.5.2. НАРУШЕНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ В ЗОНЕ МИКРОСОСУДИСТОГО АНАСТОМОЗА

- •10.5.3. НАРУШЕНИЯ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ И АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ

- •10.6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИЙ

- •11.2. ПЕРЕСАДКА ОСТРОВКОВЫХ МОНОЛОСКУТОВ

- •11.3. ПЕРЕСАДКА ПОЛИКОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ

- •11.4. ПЕРЕСАДКА МЕГАКОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ

- •11.5. ДВОЙНЫЕ ПЕРЕСАДКИ КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ

- •11.6. ВРЕМЕННЫЕ ЭКТОПИЧЕСКИЕ ПЕРЕСАДКИ КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ

- •12.2.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАН

- •12.2.2. ТИПЫ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН

- •12.3.1. ОБЩИЕ ФАКТОРЫ

- •12.3.2. МЕСТНЫЕ ФАКТОРЫ

- •12.4. КАКИМ БУДЕТ ЗАЖИВЛЕНИЕ РАНЫ? ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСХОДНЫХ УСЛОВИЙ

- •12.4.1. ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН

- •12.5.1. ПРИНЦИПЫ ЗАКРЫТИЯ РАН

- •12.5.2. ЗАКРЫТИЕ РАН В ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

- •12.5.3. ЗАКРЫТИЕ РАН В БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ

- •12.6.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •12.6.2. СПОСОБЫ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ НА КОЖУ

- •13.7. КОСТНАЯ АЛЛОПЛАСТИКА

- •13.8. НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ВИДЫ КОСТНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

- •ПЛАСТИКА СУХОЖИЛИЙ

- •14.1. КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГЕНЕРАЦИИ СУХОЖИЛИЙ

- •14.2. ВИДЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА СУХОЖИЛИЯХ

- •14.4. ВИДЫ И СПОСОБЫ НАЛОЖЕНИЯ СУХОЖИЛЬНОГО ШВА

- •14.5. ИСТОЧНИКИ СУХОЖИЛЬНЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ

- •14.6. АУТОПЛАСТИКА СУХОЖИЛИЙ

- •ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ МЫШЦ

- •15.2. ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ДЕФЕКТАХ МЫШЦ

- •15.3. СВОБОДНАЯ ПЕРЕСАДКА МЫШЦ

- •ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ НЕРВОВ

- •16.4.2. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •16.4.3. ЧАСТИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ

- •16.4.4. МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЙ НЕВРОЛИЗ

- •16.5. ВИДЫ АУТОПЛАСТИКИ НЕРВОВ

- •16.7. ТЕХНИКА И ВАРИАНТЫ ПЕРЕСАДКИ КРОВОСНАБЖАЕМЫХ НЕВРАЛЬНЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ

- •16.8. ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНЕННЫХ НЕВРОМАХ

- •ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ СОСУДОВ

- •17.4. ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ СОСУДОВ

- •18.2. ПАЛЬЦЕВЫЕ ЛОСКУТЫ

- •18.2.1. МИКРОСОСУДИСТАЯ АНАТОМИЯ

- •18.2.2. ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПАЛЬЦЕВОЙ ЛОСКУТ

- •18.2.3. ОСТРОВКОВЫЙ ПАЛЬЦЕВОЙ ЛОСКУТ

- •18.2.4. СВОБОДНЫЙ ПАЛЬЦЕВОЙ ЛОСКУТ

- •18.2.5. НЕСВОБОДНЫЙ ТЫЛЬНЫЙ ПАЛЬЦЕВОЙ ЛОСКУТ

- •18.2.6. ОБЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПАЛЬЦЕВЫХ ЛОСКУТОВ

- •18.3. ТЫЛЬНЫЕ МЕТАКАРПАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •18.3.1. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА 1-й ТМА

- •18.3.2. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА 2-й ТМА

- •18.3.3. ТЫЛЬНЫЕ МЕТАКАРПАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ НА ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ СОСУДИСТОЙ НОЖКЕ

- •18.4. КОЖНЫЕ ЛОСКУТЫ ЛАДОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИСТИ

- •18.5. МЫШЕЧНЫЕ ЛОСКУТЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ЧЕРВЕОБРАЗНЫЕ МЫШЦЫ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •19.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •19.3. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ЛОКТЕВОЙ АРТЕРИИ

- •19.4. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ЗАДНЕЙ МЕЖКОСТНОЙ АРТЕРИИ

- •19.6. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ВОЗВРАТНОЙ ЛОКТЕВОЙ АРТЕРИИ

- •19.7. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ЗАДНЕЙ ВЕТВИ ПЕРЕДНЕЙ МЕЖКОСТНОЙ АРТЕРИИ

- •19.9. НЕОСЕВЫЕ ЛОСКУТЫ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ПЛЕЧА

- •20.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •20.5. ЗАДНИЙ ЛОСКУТ ПЛЕЧА

- •20.6. ВНУТРЕННИЙ ПРОКСИМАЛЬНЫЙ ЛОСКУТ ПЛЕЧА

- •ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ПОВЕРХНОСТНОЙ ВИСОЧНОЙ АРТЕРИИ

- •21.1. ОБЩАЯ И МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

- •21.2. ВЗЯТИЕ И ВАРИАНТЫ ПЕРЕСАДКИ

- •21.2.1. ФАСЦИАЛЬНЫЙ ВИСОЧНО-ТЕМЕННОЙ ЛОСКУТ

- •21.2.2. КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

- •22.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

- •22.3. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ОГИБАЮЩЕЙ ЛОПАТКУ АРТЕРИИ (ОКОЛОЛОПАТОЧНЫЕ)

- •22.4. НАРУЖНЫЙ ЛОСКУТ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

- •22.6. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ГРУДОАКРОМИАЛЬНОЙ АРТЕРИИ (ГРУДНЫЕ ЛОСКУТЫ)

- •22.7. ЛОСКУТ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПЕРЕДНЮЮ ЗУБЧАТУЮ МЫШЦУ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

- •23.2. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА НАДЧРЕВНОЙ ГЛУБОКОЙ ВЕРХНЕНИЖНЕЙ СОСУДИСТОЙ ОСИ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ТАЗА И БЕДРА

- •24.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •24.2. ПАХОВЫЕ ЛОСКУТЫ

- •24.2.1. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ПОВЕРХНОСТНОЙ ОГИБАЮЩЕЙ ПОДВЗДОШНУЮ КОСТЬ АРТЕРИИ

- •24.2.2. ПАХОВЫЕ ЛОСКУТЫ НА ГЛУБОКОЙ ОГИБАЮЩЕЙ ПОДВЗДОШНУЮ КОСТЬ АРТЕРИИ

- •24.2.3. ПАХОВЫЕ МЕГАЛОСКУТЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ОБЕ СОСУДИСТЫЕ СИСТЕМЫ (ПОА И ГОА)

- •24.3. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ВЕРХНЕЙ ЯГОДИЧНОЙ АРТЕРИИ

- •24.3.1. ЛОСКУТ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПОДВЗДОШНЫЙ ГРЕБЕНЬ

- •24.4. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА НИЖНЕЙ ЯГОДИЧНОЙ АРТЕРИИ

- •24.4.1. ЯГОДИЧНО-БЕДРЕННЫЙ КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЙ ЛОСКУТ

- •24.4.2. ЛОСКУТ ИЗ НИЖНЕЙ ПОРЦИИ БОЛЬШОЙ ЯГОДИЧНОЙ МЫШЦЫ

- •24.5. ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЕ КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •24.5.1 ВЗЯТИЕ ЛОСКУТОВ ИЗ БАССЕЙНА ЗАДНЕЙ ВЕТВИ 4-й ПОЯСНИЧНОЙ АРТЕРИИ

- •24.6. МЫШЕЧНЫЕ ЛОСКУТЫ БЕДРА

- •24.7.1. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА 1-й ПРОБОДАЮЩЕЙ АРТЕРИИ

- •24.7.2. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА 2-й, 3-й и 4-й ПРОБОДАЮЩИХ АРТЕРИЙ

- •25.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •25.3.1. МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

- •25.4. КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ИЗ БАССЕЙНА ЗАДНЕЙ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ АРТЕРИИ

- •25.4.1. КОЖНО-ФАСЦИАЛЫШЕ ЛОСКУТЫ

- •25.4.2. МЫШЕЧНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •25.5. КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ НА ПРЯМЫХ КОЖНЫХ ЗАДНИХ ВЕТВЯХ ПОДКОЛЕННЫХ СОСУДОВ И ИХ ВЕТВЕЙ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ СТОПЫ

- •26.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •26.2. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ПОДОШВЕННЫХ АРТЕРИЙ

- •26.2.1. СРЕДИННЫЙ КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЙ ПОДОШВЕННЫЙ ЛОСКУТ

- •26.2.2. МЕДИАЛЬНЫЙ КОЖНО-ФАСЦИАЛЫШЙ ЛОСКУТ

- •26.2.3. СРЕДИННЫЙ НАДАПОНЕВРОТИЧЕСКИЙ ЛОСКУТ НА ШИРОКОМ ОСНОВАНИИ

- •26.2.4. ЛОСКУТ ИЗ МЫШЦЫ, ОТВОДЯЩЕЙ I ПАЛЕЦ

- •26.2.5. ЛОСКУТЫ ИЗ ЛАТЕРАЛЬНОЙ ГРУППЫ МЫШЦ

- •26.2.6. ЛОСКУТ ИЗ КОРОТКОГО СГИБАТЕЛЯ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ

- •26.2.7. ОСТРОВКОВЫЕ НЕРВНО-СОСУДИСТЫЕ ЛОСКУТЫ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ

- •26.3. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ТЫЛЬНОЙ АРТЕРИИ СТОПЫ

- •26.3.1. ТЫЛЬНЫЙ ЛОСКУТ СТОПЫ

- •26.3.3. ЛОСКУТ ИЗ ПЕРВОГО МЕЖПАЛЬЦЕВОГО ПРОМЕЖУТКА СТОПЫ

- •26.4.1. МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

- •26.4.3. ОБЩАЯ ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •26.4.4. ПЕРЕСАДКА I ПАЛЬЦА СТОПЫ НА КИСТЬ

- •26.4.6. ПЕРЕСАДКА БЛОКА II-III И ДРУГИХ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ

- •26.4.7. ПЕРЕСАДКА СУСТАВОВ

- •26.5. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА КОНЕЧНЫХ ВЕТВЕЙ МАЛОБЕРЦОВОЙ АРТЕРИИ

- •2 6.5.1. НАРУЖНЫЙ ПЯТОЧНЫЙ ЛОСКУТ

- •ХИРУРГИЯ КИСТИ

- •27.1.1. ФУНКЦИЯ КИСТИ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

- •27.1.2. ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ КИСТИ

- •27.1.3. ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИИ КИСТИ

- •27.2. ХИРУРГИЯ СУХОЖИЛИЙ

- •27.2.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

- •27.2.2. ПЕРВИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ

- •27.2.7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИЙ НА СУХОЖИЛИЯХ СГИБАТЕЛЕЙ

- •27.2.8. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

- •27.2.9. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ДИСТАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ФАЛАНГ ПАЛЬЦА

- •27.2.10. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ НА УРОВНЕ ПРОКСИМАЛЬНОГО МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА И ОСНОВНОЙ ФАЛАНГИ

- •27.2.11. ТРАВМЫ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ НА УРОВНЕ ПЯСТНО-ФАЛАНГОВЫХ СУСТАВОВ

- •27.2.13. ТРАВМЫ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ НА УРОВНЕ ЗАПЯСТЬЯ

- •27.3. ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ КИСТИ

- •27.3.1. ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ НЕРВОВ КИСТИ

- •27.3.2. ПЕРВИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ КИСТИ

- •27.3.3. ЗАСТАРЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ КИСТИ

- •27.3.4. ПРОБЛЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПАЛЬЦЕВ В ОСОБО СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ

- •27.3.5. БОЛЕЗНЕННЫЕ НЕВРОМЫ НА КИСТИ

- •27.4.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ

- •27.4.3. ВНУТРИСУСТАВНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ

- •27.4.4. ОСЛОЖНЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕЛОМОВ

- •27.4.5. ПЕРЕЛОМЫ ДИСТАЛЬНЫХ ФАЛАНГ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

- •27.5.1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ДЕФЕКТЫ ТКАНЕЙ КИСТИ

- •27.5.2. ГЛУБОКИЕ ДЕФЕКТЫ ТКАНЕЙ КИСТИ

- •27.5.6. ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ ТКАНЕЙ КИСТИ ПРИ УСТРАНЕНИИ РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ И КОНТРАКТУР

- •27.6. ТРАВМЫ КИСТИ С НАРУШЕНИЕМ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ. РЕПЛАНТАЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ КИСТИ

- •27.6.3. ОБЩАЯ ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •27.6.4. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ РЕПЛАНТАЦИИ (РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ) ПАЛЬЦЕВ КИСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ТРАВМЫ

- •27.6.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИЙ

- •27.7. АМПУТАЦИИ ПАЛЬЦЕВ И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С БЕСПАЛОЙ КИСТЬЮ

- •27.7.1. АМПУТАЦИИ И СОЗДАНИЕ I ПАЛЬЦА КИСТИ

- •27.7.2. МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ I ПАЛЬЦА КИСТИ

- •27.7.3. ИЗОЛИРОВАННЫЕ АМПУТАЦИИ ДЛИННЫХ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

- •27.7.4. МНОЖЕСТВЕННЫЕ АМПУТАЦИИ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

- •27.8.2. ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ НОГТЯ И ОКРУЖАЮЩИХ ЕГО ТКАНЕЙ

- •27.9. ПРИВОДЯЩИЕ КОНТРАКТУРЫ I ПАЛЬЦА КИСТИ

- •27.9.1. ЭТИОЛОГИЯ

- •27.10.1. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

- •27.10.2. ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ КОНТРАКТУР

- •27.10.3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ДЕСМОГЕННЫХ И ВТОРИЧНЫХ КОНТРАКТУР ПЯСТНО-ФАЛАНГОВЫХ СУСТАВОВ

- •27.11. КОНТРАКТУРА ДЮПЮИТРЕНА

- •27.11.1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- •27.11.2. КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА

- •27.11.3. ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

- •27.11.4. РЕЦИДИВЫ И НОВЫЕ ОЧАГИ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА

- •ХИРУРГИЯ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ ЛАДОННОЙ ГРУППЫ МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.1.1. ВАРИАНТЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- •28.1.2. ЗОНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ И УСЛОВИЯ ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

- •28.1.3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ В БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ

- •28.1.4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ В МЕНЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ

- •28.2.1. ПЕРВИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

- •28.2.2. ЗАСТАРЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ НА УРОВНЕ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.2.3. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ

- •28.3. ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.3.1. РАНЕНИЯ СРЕДИННОГО НЕРВА

- •28.3.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛОКТЕВОГО НЕРВА

- •28.3.4. ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛУЧЕВОГО НЕРВА

- •28.4. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.4.2. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОБШИРНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЛАДОННОЙ ГРУППЫ МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ И ТОТАЛЬНЫМИ (СУБТОТАЛЬНЫМИ) НАРУШЕНИЯМИ ИХ СПОСОБНОСТИ К СОКРАЩЕНИЮ

- •28.5. ДИАФИЗАРНЫЕ ДЕФЕКТЫ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.5.3. ДЕФЕКТЫ ОБЕИХ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.6. ПОВРЕЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.6.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.6.3. ИШЕМИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.6.5. ИШЕМИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ГРУПП МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.7. РЕПЛАНТАЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.7.1. ПОКАЗАНИЯ К СОХРАНЯЮЩИМ ОПЕРАЦИЯМ ПРИ ОТЧЛЕНЕНИИ КОНЕЧНОСТЕЙ

- •28.7.2. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •28.7.4. РЕЗУЛЬТАТЫ СОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ

- •28.7.5. АМПУТАЦИИ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА УРОВНЕ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •29.2. ОСНОВНЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТЯЖЕСТЬ КОНТРАКТУРЫ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

- •29.2.1. ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАПСУЛЫ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

- •29.2.2. РУБЦОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖНОГО ПОКРОВА

- •29.2.3. ЗАРАСТАНИЕ ЛОКТЕВЫХ ЯМОК

- •29.2.4. ОБРАЗОВАНИЕ ПАРАОССАЛЬНЫХ оссификатов

- •29.2.5. ДЕФОРМАЦИЯ СУСТАВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- •29.3. ПРИНЦИПЫ И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ОПЕРАЦИЙ ПРИ КОНТРАКТУРАХ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

- •29.3.1. ДОСТУПЫ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОВОДУ КОНТРАКТУР ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

- •29.3.2. ПЕРЕСАДКА КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫХ ЛОСКУТОВ ПРИ ОБШИРНЫХ РУБЦОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ КОЖИ

- •29.3.3. УДЛИНЕНИЕ (ПЛАСТИКА) СУХОЖИЛИЯ ТРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •29.3.4. УСТРАНЕНИЕ ВНУТРИСУСТАВНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕПЯТСТВИЙ

- •29.3.5. СОЗДАНИЕ ПОЛНОЦЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В ОКОЛОСУСТАВНЫХ ТКАНЯХ

- •ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛЕЧА

- •30.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •30.1.1. ОТРЫВЫ СУХОЖИЛИЯ ДЛИННОЙ ГОЛОВКИ ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •30.1.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ ДИСТАЛЬНОГО СУХОЖИЛИЯ ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •30.2.2. РАНЕНИЯ СРЕДИННОГО НЕРВА

- •30.2.3. РАНЕНИЯ ЛОКТЕВОГО НЕРВА

- •30.2.4. ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛУЧЕВОГО НЕРВА

- •30.3.2. ТРАНСПОЗИЦИЯ ШИРОЧАЙШЕЙ МЫШЦЫ СПИНЫ НА ПЕРЕДНЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПЛЕЧА

- •30.3.3. ТРАНСПОЗИЦИЯ СУХОЖИЛИЯ ТРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •30.3.4. ПЕРЕСАДКА БОЛЬШОЙ ГРУДНОЙ МЫШЦЫ

- •30.3.5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АКТИВНОГО СГИБАНИЯ В ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ

- •30.4. ДЕФЕКТЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПЛЕЧА

- •30.5. ДЕФЕКТЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- •30.5.1. ДИАФИЗАРНЫЕ ДЕФЕКТЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- •30.6. ПОВРЕЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ НА УРОВНЕ ПЛЕЧА РЕПЛАНТАЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ

- •30.6.1. НАРУШЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ

- •30.6.2. ТЕХНИКА НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ (ПЛАСТИКИ) НА ПЛЕЧЕВУЮ АРТЕРИЮ

- •30.6.4. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ СОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА УРОВНЕ ПЛЕЧА

- •30.6.5. РЕЗУЛЬТАТЫ СОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ

- •30.7. АМПУТАЦИИ ПЛЕЧА

- •30.7.2. УДЛИНЕНИЕ КОРОТКОЙ КУЛЬТИ ПЛЕЧА

- •30.8. ПРИВЫЧНЫЙ ВЫВИХ ПЛЕЧА

- •30.8.1. МЕХАНОГЕНЕЗ РАЗВИТИЯ ПРИВЫЧНОГО (ПЕРЕДНЕВНУТРЕННЕГО) ВЫВИХА ПЛЕЧА

- •30.8.2. ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ

- •ПОВРЕЖДЕНИЯ БЕДРА

- •31.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛЬНОГО РАСТЯЖЕНИЯ ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ БЕДРА

- •31.1.1. ОТРЫВЫ СУХОЖИЛЬНОГО РАСТЯЖЕНИЯ ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ БЕДРА ОТ ВЕРХНЕГО КРАЯ НАДКОЛЕННИКА

- •31.1.3. ОТРЫВЫ СУХОЖИЛИЯ ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ БЕДРА У НИЖНЕГО ПОЛЮСА НАДКОЛЕННИКА ЛИБО ОТ БУГРИСТОСТИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •31.1.4. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ

- •31.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ БЕДРА

- •31.2.1. РАНЕНИЯ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА

- •31.2.2. РАНЕНИЯ БЕДРЕННОГО НЕРВА

- •31.2.3. РАНЕНИЯ ЗАПИРАТЕЛЬНОГО НЕРВА

- •31.3. ДЕФЕКТЫ МЫШЦ БЕДРА

- •31.3.3. КОНТУРНЫЙ ДЕФЕКТ БЕДРА

- •31.4. ДЕФЕКТЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

- •31.4.1. ДЕФЕКТЫ СУСТАВНЫХ КОНЦОВ КОСТЕЙ

- •31.4.2. ДИАФИЗАРНЫЕ ДЕФЕКТЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

- •31.5.1. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

- •31.6.3. ПЕРЕСАДКА КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ ГОЛЕНИ И СТОПЫ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ И СОЗДАНИЯ ТОРЦЕВОЙ ОПОРОСПОСОБНОСТИ КУЛЬТИ БЕДРА

- •31.6.4. РЕКОНСТРУКТИВНАЯ АМПУТАЦИЯ БЕДРА ПО С. VAN NES

- •ПОВРЕЖДЕНИЯ И ДЕФЕКТЫ ТКАНЕЙ ГОЛЕНИ

- •32.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЯТОЧНОГО (АХИЛЛОВА) СУХОЖИЛИЯ

- •32.1.1. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПЯТОЧНОГО СУХОЖИЛИЯ

- •32.1.2. ЗАСТАРЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЯТОЧНОГО СУХОЖИЛИЯ

- •32.1.3. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ: ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

- •32.2.3. ВЫБОР МЕТОДА ПЛАСТИКИ И ДОНОРСКОГО ИСТОЧНИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕФЕКТА МЯГКИХ ТКАНЕЙ

- •32.3. ПОВРЕЖДЕНИЯ КРУПНЫХ МНОГОПУЧКОВЫХ НЕРВОВ НА УРОВНЕ ГОЛЕНИ

- •32.3.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОГО НЕРВА

- •32.3.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ МАЛОБЕРЦОВОГО НЕРВА

- •32.4. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ДЕФЕКТАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ*

- •32.4.1. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ГОЛЕНИ И ПАТОГЕНЕЗ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО ОСТЕОМИЕЛИТА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •32.4.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •32.4.3. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С КРАЕВЫМИ ДЕФЕКТАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО НАРУШЕНИЯ ЕЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ

- •32.4.4. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С КРАЕВЫМИ ДЕФЕКТАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОМ СНИЖЕНИИ ЕЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ

- •32.4.5. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ЦИРКУЛЯРНЫМИ ДЕФЕКТАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •32.4.9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ

- •32.4.11. ПЕРЕСАДКА КРОВОСНАБЖАЕМЫХ КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЛОЖНЫМИ СУСТАВАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •32.5. РЕПЛАНТАЦИЯ И АМПУТАЦИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА УРОВНЕ ГОЛЕНИ

- •ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ ТКАНЕЙ СТОПЫ

- •33.2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА МЕТОДА ПЛАСТИКИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ ТКАНЕЙ СТОПЫ

- •33.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕСАДКИ СЛОЖНЫХ ЛОСКУТОВ ПРИ ДЕФЕКТАХ ТКАНЕЙ СТОПЫ

- •33.4.2. ПЕРЕСАДКА ОСТРОВКОВЫХ ЛОСКУТОВ

- •33.4.3. ПЕРЕСАДКА СВОБОДНЫХ СЛОЖНЫХ ЛОСКУТОВ

- •ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

- •34.2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

- •34.3. РОЛЬ ВНЕШНОСТИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

- •34.7. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

- •ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕ*

- •35.1. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ ТКАНЕЙ ЛИЦА

- •35.1.1. КРОВОСНАБЖЕНИЕ

- •35.1.2. МЫШЦЫ

- •35.1.3. ИННЕРВАЦИЯ

- •35.2.1. СТАРЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА

- •35.2.2. СТАРЕНИЕ ЖИРОВОГО СЛОЯ

- •35.2.3. МЫШЦЫ ЛИЦА И СТАРЕНИЕ

- •35.2.4. КОСТИ

- •35.3. ПОДТЯЖКА КОЖИ ЛИЦА

- •35.3.1. ИСТОРИЯ

- •35.3.2. ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА

- •35.3.3. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •35.3.4. ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ПОВЕРХНОСТНОЙ МЫШЕЧНО-ФАСЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

- •35.3.5. СУБМЕНТАЛЬНАЯ ПЛАСТИКА

- •35.3.6. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

- •35.3.7. ОСЛОЖНЕНИЯ

- •35.3.8. ЯТРОГЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ

- •35.3.9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

- •35.4.1. ИСТОРИЯ И ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИИ

- •35.4.4. РЕЗУЛЬТАТЫ

- •35.5. БЛЕФАРОПЛАСТИКА

- •35.5.3. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

- •35.5.4. ОСЛОЖНЕНИЯ

- •РИНОПЛАСТИКА

- •36.1.2. ПОКРОВНЫЕ ТКАНИ

- •36.1.4. ОСНОВАНИЕ НОСА

- •36.1.5. КОСТНО-ХРЯЩЕВОЙ СВОД НОСА

- •36.1.6. НОСОВАЯ ПЕРЕГОРОДКА

- •36.1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •36.2. ПЛАНИРОВАНИЕ РИНОПЛАСТИКИ

- •36.2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПАЦИЕНТА

- •36.2.2. ЭСТЕТИЧЕСКИЙ И АНАТОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

- •36.3.1. ЗАКРЫТЫЕ ДОСТУПЫ

- •36.3.2. ОТКРЫТЫЕ ДОСТУПЫ

- •36.4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ РИНОПЛАСТИКИ

- •36.5. ХИРУРГИЯ КОНЧИКА НОСА

- •36.5.2. ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП РЕКОНСТРУКЦИИ КОНЧИКА НОСА И ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ

- •36.5.5. ИЗМЕНЕНИЕ РОТАЦИИ КОНЧИКА НОСА

- •36.6.1. ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СПИНКИ НОСА И ВЫБОР ДОСТУПА ПРИ КОРРИГИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЯХ

- •36.6.2. КОРРЕКЦИЯ ВЫСОКОЙ СПИНКИ НОСА

- •36.6.3. СПИНКА НОСА С ИЗМЕНЕННЫМ НАКЛОНОМ

- •36.6.4. НИЗКАЯ СПИНКА НОСА

- •36.6.5. ШИРОКАЯ СПИНКА НОСА

- •36.6.6. УЗКАЯ СПИНКА НОСА

- •36.6.7. БОКОВЫЕ ИСКРИВЛЕНИЯ СПИНКИ НОСА

- •36.6.8. ДРЕНИРОВАНИЕ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА СПИНКЕ НОСА

- •36.7. ХИРУРГИЯ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

- •36.7.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕФОРМАЦИЙ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

- •36.7.2. ДОСТУПЫ И ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ НА НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКЕ

- •36.7.3. КОРРЕКЦИЯ ДЕФОРМАЦИЙ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

- •36.7.4. ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ НА НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКЕ

- •36.8. ОСНОВАНИЕ НОСА

- •36.8.1. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВАНИЯ НОСА

- •36.8.2. КОЖНАЯ ЧАСТЬ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

- •36.8.3. КРЫЛЬЯ НОСА

- •36.10. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РИНОПЛАСТИКИ

- •ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ*

- •37.1. АНАТОМИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- •37.1.1. СТРОЕНИЕ

- •37.1.2. КРОВОСНАБЖЕНИЕ

- •37.1.3. ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- •37.1.4. ИННЕРВАЦИЯ

- •37.1.5. ФОРМА И РАЗМЕРЫ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.2. УВЕЛИЧИВАЮЩАЯ МАММОПЛАСТИКА

- •37.2.1.ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.2.2. ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

- •37.2.4. ВИДЫ ИМПЛАНТАТОВ

- •37.2.5. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •37.2.6. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

- •37.2.7. ОСЛОЖНЕНИЯ

- •37.2.8. КАПСУЛЯРНАЯ КОНТРАКТУРА

- •37.3. РЕДУКЦИОННАЯ МАММОПЛАСТИКА

- •37.3.1. ИСТОРИЯ

- •37.3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ГИПЕРТРОФИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.3.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

- •37.3.6. ОПЕРАЦИИ ПРИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ГИПЕРТРОФИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.3.7. ОПЕРАЦИИ ПРИ ВЫРАЖЕННОЙ ГИПЕРТРОФИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.3.8. ОПЕРАЦИИ ПРИ ГИГАНТОМАСТИИ

- •37.3.9. ДРУГИЕ ВИДЫ УМЕНЬШАЮЩЕЙ МАММОПЛАСТИКИ

- •37.3.10. ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ РЕДУКЦИОННОЙ МАММОПЛАСТИКИ

- •37.4. ПОДТЯЖКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ (МАСТОПЕКСИЯ)

- •37.4.1. ИСТОРИЯ

- •37.4.4. ОПЕРАЦИИ ПОДТЯЖКИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.5. ОПЕРАЦИИ ПРИ ДЕФОРМАЦИЯХ СОСКОВО-АРЕОЛЯРНОГО КОМПЛЕКСА

- •37.5.1. ВТЯНУТЫЙ СОСОК

- •37.5.2. ГИПЕРТРОФИРОВАННЫЙ СОСОК

- •37.5.3. ДЕФОРМАЦИЯ АРЕОЛЫ

- •ПЛАСТИКА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ (абдоминопластика) *

- •38.1. ИСТОРИЯ

- •38.2.1. ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

- •38.2.2. МЫШЕЧНО-АПОНЕВРОТИЧЕСКИЙ СЛОЙ

- •38.4. ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР ПАЦИЕНТОВ

- •38.5.4. ОПТИМАЛЬНЫЙ ДОСТУП

- •38.5.5. РАЦИОНАЛЬНАЯ ОТСЛОЙКА КОЖНО-ЖИРОВОГО ЛОСКУТА

- •38.5.6. ПЛАСТИКА МЫШЕЧНО-АПОНЕВРОТИЧЕСКОГО СЛОЯ

- •38.5.8. УДАЛЕНИЕ ИЗБЫТКА МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЛОСКУТА И УШИВАНИЕ РАНЫ

- •38.5.9. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ

- •38.6. КЛАССИЧЕСКАЯ АБДОМИНОПЛАСТИКА

- •38.6.1. РАЗМЕТКА ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

- •38.6.2. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •38.7. НАПРЯЖЕННО-БОКОВАЯ АБДОМИНОПЛАСТИКА

- •38.7.1. ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •38.7.2. ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИИ

- •38.7.3. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

- •38.8. ВЕРТИКАЛЬНАЯ АБДОМИНОПЛАСТИКА

- •38.8.2. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •38.9. ОСОБЕННОСТИ АБДОМИНОПЛАСТИКИ ПРИ НАЛИЧИИ РУБЦОВ НА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКЕ

- •38.10. СОЧЕТАНИЕ АБДОМИНОПЛАСТИКИ И ЛИПОСАКЦИИ

- •38.10.1. ВАРИАНТЫ ЛИПОСАКЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ АБДОМИНОПЛАСТИКИ

- •38.10.2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЛИПОСАКЦИЯ

- •38.10.3. ЛИПОСАКЦИЯ В ХОДЕ АБДОМИНОПЛАСТИКИ

- •38.10.4. ЛИПОСАКЦИЯ ПОСЛЕ АБДОМИНОПЛАСТИКИ

- •38.11.1. ОБЩИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

- •38.11.2. МЕСТНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

- •ЛИПОСАКЦИЯ*

- •39.1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДА

- •39.2. ТЕРМИНЫ

- •39.3.2. ВИДЫ И ФОРМЫ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

- •39.3.3. ЛОКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

- •39.4. ПОКАЗАНИЯ К ЛИПОСАКЦИИ

- •39.5. ТЕХНИКА ЛИПОСАКЦИИ

- •39.6. ОБЪЕМ ЛИПОСАКЦИИ

- •39.7. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

- •39.8. ОСЛОЖНЕНИЯ ЛИПОСАКЦИИ

- •39.9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИИ

- •КОРРЕКЦИЯ КОЖНЫХ РУБЦОВ*

- •40.1. КЛАССИФИКАЦИЯ РУБЦОВ

- •40.1.1. ТИПЫ КОЖНЫХ РУБЦОВ

- •40.1.2. ФОРМА КОЖНЫХ РУБЦОВ

- •40.1.3. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖНЫХ РУБЦОВ

- •40.1.4. ВЛИЯНИЕ КОЖНЫХ РУБЦОВ НА ФУНКЦИЮ

- •40.2.1. ПОДТЯЖКА КОЖИ ЛИЦА И ЛБА

- •40.2.2. ПЛАСТИКА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

- •40.2.3. ПОДТЯЖКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •40.2.4. ЛИПОСАКЦИЯ

- •40.3. КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВ

- •40.3.1. УДЛИНЕНИЕ РУБЦОВ

- •40.3.2. ИССЕЧЕНИЕ РУБЦОВ

- •40.4. КОРРЕКЦИЯ КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ

- •40.4.1. КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

- •АНЕСТЕЗИЯ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ*

- •41.1. МЕСТНАЯ ИНФИЛЬТРАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ

- •41.2. ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ СЕДАТИВНЫХ СРЕДСТВ

- •41.3. ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИЯ

- •41.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДРЕНАЛИНСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ

- •ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСИЯ ПАЦИЕНТА НА ОПЕРАЦИЮ

- •42.1.4. СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА ОПЕРАЦИЮ ПЛАСТИКИ УШНЫХ РАКОВИН

- •42.1.5. СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА ОПЕРАЦИЮ ПЛАСТИКИ НОСА

- •42.1.10. СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА ОПЕРАЦИЮ ЛИПОСАКЦИИ

ПОВРЕЖДЕНИЯ БЕДРА

Показания к операции. Реплантация нижних конечностей показана:

— при удовлетворительном общем состоянии пациента и его относительно молодом возрасте;

—при сроках гипотермической ишемии менее 7—8 ч (до момента включения кровотока);

—при отсутствии множественных повреждений отчлененного сегмента и благоприятном характере отчленения без обширного разрушения раневых поверхностей;

—при правильном хранении и консервации отчлененного сегмента;

—при наличии реальных шансов получить полезную функцию конечности.

В связи с тем, что целью реплантации (реваскуляризации) нижней конечности является восстановление ее опороспособности, обеспечивающей больному возможность достаточно свободного передвижения (без костылей!), выделяют три основных показателя, определяющих функциональный прогноз: 1) величина анатомического укорочения конечности; 2) степень восстановления чувствительности подошвенной кожи и 3) функция крупных суставов конечности [1].

Считают, что при реплантации нижней конечности ее укорочение не должно превышать 8-10 см, тем более что удлинение бедренной кости является сложной задачей, решение которой возможно лишь в весьма ограниченных рамках. Сохраняющая операция не имеет смысла и без восстановления защитной чувствительности кожи подошвенной поверхности стопы. Поэтому состояние концов седалищного нерва и возможность эффективной реиннервации его дистального отрезка имеют важное значение. Наконец, функция коленного и го-

леностопного |

суставов |

также |

играет важную |

роль [1]. |

|

|

|

Нельзя не |

отметить |

и тот |

важный факт, |

что при ампутации конечности выше коленного сустава эффективность ее протезирования резко снижается. Протезирование дает более хорошие результаты при ампутации в нижней трети бедра, менее благоприятные — в средней трети и практически исключает эффективное использование протеза при ампутации в верхней трети сегмента.

В целом общей особенностью бедра является значительное ухудшение прогноза и для восстановления функции конечности, и для протезирования при более высоком уровне отчленения. Напротив, чем ниже уровень разделения тканей, в тем большей степени сохраняется мышечный аппарат бедра, а следовательно, и возможности восстановления активных движений в коленном суставе. Хотя, с другой стороны, вовлечение элементов коленного сустава (включая сухожилия мышц, воздействующих на голень) в процессы циркулярного

513

рубцевания может стать в последующем неразрешимой проблемой.

Таким образом, при комплексной оценке всего ряда факторов решение о реплантации конечности на уровне бедра является исключением. Другое дело — неполные отчленения конечности с сохранением достаточно большого массива мягких тканей, когда сохранение функции даже некоторых кинематических цепей дает больному более реальные шансы на восстановление функции ходьбы в последующем.

В последние десятилетия развитие реконструктивной микрохирургии позволяет по-но- вому взглянуть на тактику хирурга в тех случаях, когда реплантация отчлененной конечности заведомо нецелесообразна. Речь идет о выполнении операций, направленных на создание достаточной длинной, а следовательно, и более эффективной для последующего протезирования культи бедра путем реплантации отчлененных тканей.

31.6.2.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ АМПУТАЦИЙ НА УРОВНЕ БЕДРА

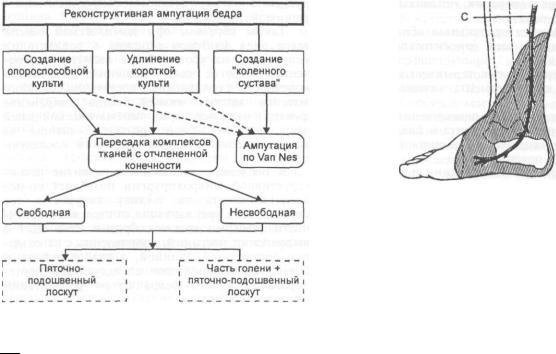

Как известно, наиболее эффективной является культя бедра на уровне ее нижней трети или после вычленения в коленном суставе. При ампутации в средней и особенно в верхней трети сегмента короткая культя конечности существенно затрудняет ее протезирование и делает использование протеза менее эффективным. Поэтому длина культи является очень важным фактором в сохранении достаточно высокого качества жизни пациента. С позиций современной пластической и реконструктивной хирургии, в решении этой проблемы можно выделить три основные задачи: 1) создание культи с опороспособной торцевой поверхностью, 2) удлинение культи и 3) создание «коленного сустава» из перемещенного голеностопного сустава. Все три задачи могут быть в той или иной степени решены при пересадке на культю комплексов тканей с ампутированной конечности (схема 31.6.1).

31.6.3. ПЕРЕСАДКА КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ ГОЛЕНИ И СТОПЫ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ И СОЗДАНИЯ ТОРЦЕВОЙ ОПОРОСПОСОБНОСТИ КУЛЬТИ БЕДРА

Как при травматическом отчленении конечности, так и при плановой ампутации по поводу опухоли или другого заболевания (например, остеомиелит бедренной кости при отсутствии реальных шансов на устранение гнойного очага и восстановление функции) в качестве донорской зоны могут быть использованы дистальные отделы голени и стопы. С учетом особенностей протезирования для удлинения культи

514 |

ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ И ДЕФЕКТАХ ТКАНЕЙ |

Схема 31.6.1. Варианты пересадки комплексов тканей с отчлененной конечности.

-«—более редкий вариант операции.

наиболее целесообразно использование двух комплексов тканей: 1) пяточной кости с пяточно-подошвенным кожным лоскутом и 2) дистальной части голени в сочетании с пяточ- но-подошвенным кожно-костным лоскутом. Использование последнего играет важную роль, так как покрывающие пяточную кость кожа и подкожная жировая клетчатка имеют особое строение и исключительно высокую устойчивость к нагрузке. Это открывает возможность создания культи не только большей длины, но и обладающей опороспособностью.

Пересадка пяточно-подошпенного кожнокостного комплекса тканей позволяет удлинить культю бедра на 6—7 см. Данное вмешательство может быть выполнено как в свободном, так и в несвободном вариантах. В последнем случае комплекс тканей выделяют на заднем большеберцовом сосудисто-нервном пучке, который после перемещения комплекса тканей на культю укладывают вокруг опила бедренной кости. Однако такой подход не всегда приемлем, а возможности реконструктивной микрохирургии позволяют выполнить свободную пересадку тканей периферических отделов конечности.

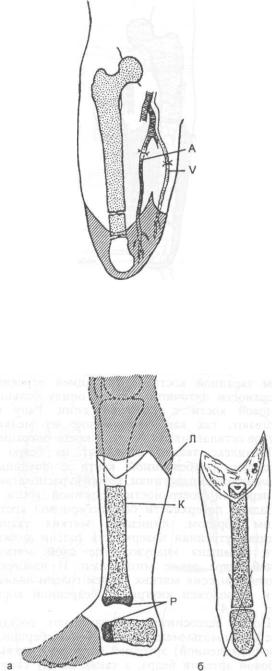

Техника операции. Операцию начинают две бригады хирургов. После разметки уровня ампутации на бедре, а также размеров и формы комплекса тканей конечность обескровливают. Первая бригада выполняет ампутацию конечности на выбранном уровне и подготавливает сосуды и нервы культи к анастомозированию с сосудами трансплантата. Вторая бригада начинает формирование комплекса тканей на ампутированной конечности. В трансплантат

Рис. 31.6.1. Возможные границы пяточно-подошвенного кожно-костного лоскута.

С — задний большеберцовый сосудистый пучок.

включают пяточную кость и окружающие ее мягкие ткани. Размеры лоскута, по сути, ограничены площадью стопы и нижней части голени (рис. 31.6.1).

В качестве питающих трансплантат сосудов используют задний большеберцовый сосудистый пучок. В качестве реиннервирующих источников — большеберцовый и икроножный нервы.

Взятие комплекса тканей начинают с выделения большеберцового сосудисто-нервного пучка в нижней трети голени. При этом линия разделения тканей проходит по его передневнутренней поверхности с сохранением сосудистых связей с будущим трансплантатом. После того как сосудисто-нервный пучок прослежен до уровня внутренней лодыжки, где его элементы делятся на ветви (латеральные и медиальные подошвенные сосуды), пяточную кость поэтапно вычленяют из таранно-пяточ- ного и пяточно-ладьевидного суставов. Сухожилия мышц задней группы иссекают до уровня внутренней лодыжки.

Все сосудистые образования и нервы (задний большеберцовый пучок, икроножный нерв, малую подкожную вену) выделяют в центральном направлении на большое расстояние, что облегчает в последующем наложение сосудистых и невральных анастомозов с удаленными источниками воспринимающего ложа. Исключением являются пациенты со злокачественными опухолями, у которых границы формирования комплекса тканей определяют, исходя из локализации и размеров опухоли.

После выделения комплекса тканей останавливают кровотечение и хирург обрабатывает дистальные концы подошвенных нервов (медиального и латерального) или их ветви для предупреждения образования в последующем болезненных невром в зоне кожного рубца.

Комплекс тканей переносят на культю бедра, и окончательно определяют его расположение с учетом хорошо видимых на срезе культи крупных сосудистых пучков, избираемых для

ПОВРЕЖДЕНИЯ БЕДРА |

515 |

анастомозирования. Ими могут быть крупные ветви глубокой артерии бедра с сопутствующими венами. Малая подкожная вена трансплантата может быть при необходимости анастомозирована с большой подкожной веной бедра или ее ветвями.

Фиксацию пяточной кости на культе бедра вначале провизорно осуществляют с помощью двух толстых спиц, введенных в костномозговой канал бедренной кости через пяточную кость. При этом последняя должна быть развернута пяточным бугром в дистальном направлении. Таким образом, зоной костного контакта становится передняя поверхность пяточной кости (суставная поверхность пяточно-ладьевидного сустава), которую предварительно обрабатывают костными инструментами.

После предварительной фиксации костей окончательно формируют культю бедра в соответствии с расположением пяточно-иодо- швешюго кожного лоскута. Эта процедура может сопровождаться иссечением тканей культи, поэтому ее лучше проводить под жгутом, наложенным на основание конечности. После снятия жгута и остановки кровотечения накладывают провизорные швы на кожу и выполняют сосудистый этап операции.

После остановки кровотечения из тканей трансплантата сшивают нервы, и в заключение вмешательства накладывают аппарат Илизарова, фиксируя пяточную кость к бедренной кости (рис. 31.6.2). Это гарантирует надежную фиксацию и компрессию костных фрагментов, а также защиту пересаженных тканей от внешних воздействий.

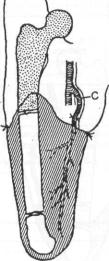

Пересадка дистального отдела голени с пяточно-подошвенным лоскутом показана при ампутациях бедра в верхней трети и позволяет удлинить культю бедра на 20—30 см, что радикально улучшает возможности последующего протезирования. Комплекс тканей состоит из неразрывно связанных частей: дистального отдела голени и пяточной кости с покрывающими ее тканями. Для достижения конической формы культи в трансплантат могут быть включены все мягкие ткани по окружности голени.

Комплекс тканей можно брать с одноэтанной и двухэтапной реконструкцией пересаживаемого комплекса.

Одноэтапная реконструкция. Вначале хирург обрабатывает лишь проксимальную раневую поверхность трансплантата. В связи с несоответствием площади поперечного сечения бедра в верхней трети и голени на последней формируют два мягкотканных лоскута, с помощью которых линия соединения мягких тканей может быть удлинена (рис. 31.6.3).

Элементы заднего большеберцового сосуди- сто-нервного пучка выделяют в проксимальном направлении с избытком для облегчения в последующем наложения сосудистых и невраль-

Рис. 31.6.2. Схема пересадки пяточно-подошвенного кожнокостпого трансплантата на культю бедра.

А — зона анастомоза большеберцовой артерии с ветвью глубокой артерии бедра; V — анастомоз большой скрытой вены бедра с малой скрытой веной трансплантата (объяснение в тексте).

Рис. 31.6.3. Возможные границы (а) и окончательный вид (б) подготовленного к пересадке на культю бедра комплекса тканей голени и стопы.

Л — линия пересечения мягких тканей; К — линия пересечения большеберцовой кости; Р — резецируемые участки большеберцовой и пяточной костей (заштрихованы).

ных анастомозов. Дополнительно выделяют и маркируют ветви подкожного нерва и другие кожные нервы голени. Если линия пересечения магистральных сосудов располагается дистальнее места деления подколенной артерии, то малоберцовые и передние большеберцовые сосуды перевязывают.

576 |

ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ И ДЕФЕКТАХ ТКА |

|

|

жгут, останавливают кровотечение в дисталь |

|

|

части трансплантата и выполняют окончате |

|

|

ный |

остеосинтез между большеберцовой |

|

пяточной костями. Для этого могут б; |

|

|

использованы перекрещивающиеся спи |

|

|

длинный винт, вводимый через пяточную кс |

|

|

в костномозговой канал большеберцовой кос |

|

|

и, наконец, простейший аппарат Илизарова |

|

|

двух |

колец. |

Двухэтапная реконструкция. Для coKpai ния продолжительности операции и onepai онной кровопотери вычленение стопы по Г рогову откладывают на 2-й этап. Последи выполняют через 2—3 мес после nepi операции.

|

Варианты выполнения реконструкции! |

|

ампутаций с удлинением культи бедра |

|

пациентов различных групп. В зависимости |

|

причины ампутации конечности и общ |

|

состояния больного содержание реконструюп |

Рис. 31.6.4. Схема пересадки комплекса тканей, включающе- |

ных ампутаций на уровне бедра может суй |

го часть голени с пяточно-подошвенным лоскутом на корот- |

ственно различаться. |

кую культю бедра (объяснение в тексте). |

Ампутации по поводу злокачественных о\ |

С —глубокие бедренные сосуды. |

холей. Основанием для реконструктивных а |

После этого выполняют костно-пластиче- |

путаций нижней конечности у больных |

злокачественными опухолями является зада |

|

скую ампутацию стопы по Пирогову с удале- |

повышения качества их жизни на период |

нием таранной кости и фиксацией передней |

летального исхода. Этот период может продс |

поверхности пяточной кости к опилу больше- |

жаться до нескольких лет, в течение котор] |

берцовой кости с помощью спиц. Рану не |

при успешном протезировании пациент смо* |

зашивают, так как кровотечение из мелких |

самостоятельно передвигаться без костылей. |

сосудов останавливают позже, в конце операции. |

Удлинение короткой культи бедра принц |

Комплекс тканей переносят на бедро и |

пиально возможно при расположении предп |

фиксируют к бедренной кости с помощью |

лагаемых границ злокачественной опухоли |

металлической пластинки, которую располагают |

уровня средней трети голени до средней тре' |

на передней поверхности бедренной кости и |

бедра. |

на задней поверхности большеберцовой кости. |

Основным отличием данных вмешательс |

Таким образом, лишенная мягких тканей |

являются ограничения в размерах выделяемо |

передневнутренняя поверхность голени должна |

комплекса тканей, связанные с особенностя\ |

быть обращена кнаружи, где слой мягких |

расположения опухоли. После ампутации i |

тканей бедра также минимален. И наоборот, |

уровне бедра содержащую опухоль промежуто1 |

основной массив мягких тканей голени должен |

ную часть конечности резецируют (в предел; |

быть расположен кнутри от бедренной кости |

здоровых тканей) и приступают к формиров; |

(рис. 31.6.4). |

нию трансплантата. |

После остеосинтеза накладывают сосуди- |

Травматические отчленения конечности ь |

стые анастомозы между задней большеберцовой |

уровне бедра. Основной проблемой при опер; |

(или подколенной) артерией и крупной ветвью |

ции удлинения культи является тяжелое состс |

глубокой артерии бедра, а также между сопут- |

яние больного, которое существенно огранич* |

ствующими им венами. Дополнительно ана- |

вает длительность вмешательства, связанного |

стомозируют крупную подкожную вену транс- |

дополнительной кровопотерей. |

плантата с большой подкожной веной бедра. |

С другой стороны, включение в трансшш |

Наконец, сшивают большеберцовый и кожные |

тат значительных массивов мышечной ткан |

нервы соответственно с седалищным и кожны- |

может при длительных сроках их ишеми |

ми нервами бедра. |

существенно ухудшить общее состояние паци |

Для уменьшения операционной кровопотери |

ента даже при отсутствии общей реакции н |

восстановление кровообращения в пересажен- |

включение тканей в кровоток (см. также ч. ! |

ном крупном комплексе тканей может быть |

раздел 7.1). Это требует внесения существенны |

осуществлено в два этапа. Вначале на среднюю |

изменений в план операции. |

часть трансплантата накладывают жгут и вос- |

Прежде всего пересадка комплекса ткане; |

станавливают кровоток, останавливая кровоте- |

должна быть отсрочена на весь период выве |

чение в проксимальной ране. Затем дренируют |

дения больного из шока и стабилизаци] |

ее и накладывают швы. После этого снимают |

показателей жизненно важных функций. |