- •СОВРЕМЕННАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ И ЕЕ ИСТОРИЯ

- •1.3. СОВРЕМЕННАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

- •2.2. КРОВОСНАБЖЕНИЕ ПОКРОВНЫХ ТКАНЕЙ

- •2.2.1. СОСУДИСТЫЕ СПЛЕТЕНИЯ ПОКРОВНЫХ ТКАНЕЙ

- •2.3. КРОВОСНАБЖЕНИЕ МЫШЦ

- •2.3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •2.4. КРОВОСНАБЖЕНИЕ КОСТЕЙ

- •2.4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •2.5. КРОВОСНАБЖЕНИЕ НЕРВОВ

- •2.5.1. ВНЕШНЯЯ СОСУДИСТАЯ СЕТЬ НЕРВА

- •2.5.2. ВНУТРИСТВОЛЬНАЯ СОСУДИСТАЯ СЕТЬ

- •2.6. КРОВОСНАБЖЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ

- •2.6.1. КРОВОСНАБЖЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ ВНЕ СИНОВИАЛЬНЫХ КАНАЛОВ

- •2.6.2. КРОВОСНАБЖЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ В ПРЕДЕЛАХ СИНОВИАЛЬНЫХ КАНАЛОВ

- •КЛАССИФИКАЦИЯ ЛОСКУТОВ, МЕТОДЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ФУНКЦИЯ

- •3.1.1. ПРОСТЫЕ ЛОСКУТЫ

- •3.1.2. СЛОЖНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •3.2. ДЕЛЕНИЕ ЛОСКУТОВ ПО ТИПУ КРОВОСНАБЖЕНИЯ

- •3.7. ДЕЛЕНИЕ НЕСВОБОДНЫХ ЛОСКУТОВ ПО ФОРМЕ ИХ НОЖКИ

- •ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ В ЛОСКУТАХ

- •4.1. ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОСКУТОВ

- •4.1.1. ВЫБОР ДОНОРСКОЙ ЗОНЫ

- •4.2. ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОСКУТОВ

- •4.3. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОСКУТОВ

- •КРОВООБРАЩЕНИЕ В СЛОЖНЫХ ЛОСКУТАХ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

- •5.4. ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕОСЕВАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ ЛОСКУТОВ И МЕТОДЫ ЕЕ УСКОРЕНИЯ

- •КРОВООБРАЩЕНИЕ ПРИ АТИПИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ВКЛЮЧЕНИЯ ТКАНЕЙ В КРОВОТОК

- •6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- •6.4.2. АРТЕРИАЛИЗАЦИЯ ВЕНОЗНОГО РУСЛА СО СБРОСОМ КРОВИ В РЕЦИПИЕНТНУЮ АРТЕРИЮ

- •ОСТРАЯ ИШЕМИЯ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ ТКАНЕЙ

- •7.2.1. ПРЕДЕЛЫ ПЕРЕНОСИМОСТИ ГИПОКСИИ

- •7.4. ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКИХ РЕПЕРФУЗИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ТКАНЕЙ

- •7.4.1 ПРОФИЛАКТИКА

- •7.4.2. ЛЕЧЕНИЕ

- •РЕИННЕРВАЦИЯ ПЕРЕСАЖЕННЫХ ТКАНЕЙ

- •8.1. ПРОБЛЕМА РЕИННЕРВАЦИИ ТКАНЕЙ В ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

- •8.2.1. СПОНТАННАЯ РЕИННЕРВАЦИЯ ТКАНЕЙ

- •8.2.2. НАПРАВЛЕННАЯ РЕИННЕРВАЦИЯ ТКАНЕЙ

- •8.3. ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ НАПРАВЛЕННОЙ РЕИННЕРВАЦИИ ТКАНЕЙ

- •ОБЩАЯ И МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

- •9.2. ОБЩАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

- •9.3. МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

- •10.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА

- •10.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

- •10.2. ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИЯМ

- •10.4. ОБЩАЯ ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •10.5. ПРОБЛЕМА ПРОХОДИМОСТИ МИКРОСОСУДИСТЫХ АНАСТОМОЗОВ И АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ

- •10.5.1. КАЧЕСТВО СОСУДИСТОГО ШВА

- •10.5.2. НАРУШЕНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ В ЗОНЕ МИКРОСОСУДИСТОГО АНАСТОМОЗА

- •10.5.3. НАРУШЕНИЯ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ И АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ

- •10.6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИЙ

- •11.2. ПЕРЕСАДКА ОСТРОВКОВЫХ МОНОЛОСКУТОВ

- •11.3. ПЕРЕСАДКА ПОЛИКОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ

- •11.4. ПЕРЕСАДКА МЕГАКОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ

- •11.5. ДВОЙНЫЕ ПЕРЕСАДКИ КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ

- •11.6. ВРЕМЕННЫЕ ЭКТОПИЧЕСКИЕ ПЕРЕСАДКИ КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ

- •12.2.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАН

- •12.2.2. ТИПЫ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН

- •12.3.1. ОБЩИЕ ФАКТОРЫ

- •12.3.2. МЕСТНЫЕ ФАКТОРЫ

- •12.4. КАКИМ БУДЕТ ЗАЖИВЛЕНИЕ РАНЫ? ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСХОДНЫХ УСЛОВИЙ

- •12.4.1. ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН

- •12.5.1. ПРИНЦИПЫ ЗАКРЫТИЯ РАН

- •12.5.2. ЗАКРЫТИЕ РАН В ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

- •12.5.3. ЗАКРЫТИЕ РАН В БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ

- •12.6.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •12.6.2. СПОСОБЫ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ НА КОЖУ

- •13.7. КОСТНАЯ АЛЛОПЛАСТИКА

- •13.8. НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ВИДЫ КОСТНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

- •ПЛАСТИКА СУХОЖИЛИЙ

- •14.1. КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГЕНЕРАЦИИ СУХОЖИЛИЙ

- •14.2. ВИДЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА СУХОЖИЛИЯХ

- •14.4. ВИДЫ И СПОСОБЫ НАЛОЖЕНИЯ СУХОЖИЛЬНОГО ШВА

- •14.5. ИСТОЧНИКИ СУХОЖИЛЬНЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ

- •14.6. АУТОПЛАСТИКА СУХОЖИЛИЙ

- •ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ МЫШЦ

- •15.2. ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ДЕФЕКТАХ МЫШЦ

- •15.3. СВОБОДНАЯ ПЕРЕСАДКА МЫШЦ

- •ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ НЕРВОВ

- •16.4.2. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •16.4.3. ЧАСТИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ

- •16.4.4. МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЙ НЕВРОЛИЗ

- •16.5. ВИДЫ АУТОПЛАСТИКИ НЕРВОВ

- •16.7. ТЕХНИКА И ВАРИАНТЫ ПЕРЕСАДКИ КРОВОСНАБЖАЕМЫХ НЕВРАЛЬНЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ

- •16.8. ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНЕННЫХ НЕВРОМАХ

- •ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ СОСУДОВ

- •17.4. ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ СОСУДОВ

- •18.2. ПАЛЬЦЕВЫЕ ЛОСКУТЫ

- •18.2.1. МИКРОСОСУДИСТАЯ АНАТОМИЯ

- •18.2.2. ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПАЛЬЦЕВОЙ ЛОСКУТ

- •18.2.3. ОСТРОВКОВЫЙ ПАЛЬЦЕВОЙ ЛОСКУТ

- •18.2.4. СВОБОДНЫЙ ПАЛЬЦЕВОЙ ЛОСКУТ

- •18.2.5. НЕСВОБОДНЫЙ ТЫЛЬНЫЙ ПАЛЬЦЕВОЙ ЛОСКУТ

- •18.2.6. ОБЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПАЛЬЦЕВЫХ ЛОСКУТОВ

- •18.3. ТЫЛЬНЫЕ МЕТАКАРПАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •18.3.1. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА 1-й ТМА

- •18.3.2. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА 2-й ТМА

- •18.3.3. ТЫЛЬНЫЕ МЕТАКАРПАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ НА ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ СОСУДИСТОЙ НОЖКЕ

- •18.4. КОЖНЫЕ ЛОСКУТЫ ЛАДОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИСТИ

- •18.5. МЫШЕЧНЫЕ ЛОСКУТЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ЧЕРВЕОБРАЗНЫЕ МЫШЦЫ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •19.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •19.3. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ЛОКТЕВОЙ АРТЕРИИ

- •19.4. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ЗАДНЕЙ МЕЖКОСТНОЙ АРТЕРИИ

- •19.6. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ВОЗВРАТНОЙ ЛОКТЕВОЙ АРТЕРИИ

- •19.7. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ЗАДНЕЙ ВЕТВИ ПЕРЕДНЕЙ МЕЖКОСТНОЙ АРТЕРИИ

- •19.9. НЕОСЕВЫЕ ЛОСКУТЫ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ПЛЕЧА

- •20.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •20.5. ЗАДНИЙ ЛОСКУТ ПЛЕЧА

- •20.6. ВНУТРЕННИЙ ПРОКСИМАЛЬНЫЙ ЛОСКУТ ПЛЕЧА

- •ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ПОВЕРХНОСТНОЙ ВИСОЧНОЙ АРТЕРИИ

- •21.1. ОБЩАЯ И МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

- •21.2. ВЗЯТИЕ И ВАРИАНТЫ ПЕРЕСАДКИ

- •21.2.1. ФАСЦИАЛЬНЫЙ ВИСОЧНО-ТЕМЕННОЙ ЛОСКУТ

- •21.2.2. КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

- •22.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

- •22.3. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ОГИБАЮЩЕЙ ЛОПАТКУ АРТЕРИИ (ОКОЛОЛОПАТОЧНЫЕ)

- •22.4. НАРУЖНЫЙ ЛОСКУТ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

- •22.6. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ГРУДОАКРОМИАЛЬНОЙ АРТЕРИИ (ГРУДНЫЕ ЛОСКУТЫ)

- •22.7. ЛОСКУТ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПЕРЕДНЮЮ ЗУБЧАТУЮ МЫШЦУ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

- •23.2. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА НАДЧРЕВНОЙ ГЛУБОКОЙ ВЕРХНЕНИЖНЕЙ СОСУДИСТОЙ ОСИ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ТАЗА И БЕДРА

- •24.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •24.2. ПАХОВЫЕ ЛОСКУТЫ

- •24.2.1. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ПОВЕРХНОСТНОЙ ОГИБАЮЩЕЙ ПОДВЗДОШНУЮ КОСТЬ АРТЕРИИ

- •24.2.2. ПАХОВЫЕ ЛОСКУТЫ НА ГЛУБОКОЙ ОГИБАЮЩЕЙ ПОДВЗДОШНУЮ КОСТЬ АРТЕРИИ

- •24.2.3. ПАХОВЫЕ МЕГАЛОСКУТЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ОБЕ СОСУДИСТЫЕ СИСТЕМЫ (ПОА И ГОА)

- •24.3. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ВЕРХНЕЙ ЯГОДИЧНОЙ АРТЕРИИ

- •24.3.1. ЛОСКУТ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПОДВЗДОШНЫЙ ГРЕБЕНЬ

- •24.4. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА НИЖНЕЙ ЯГОДИЧНОЙ АРТЕРИИ

- •24.4.1. ЯГОДИЧНО-БЕДРЕННЫЙ КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЙ ЛОСКУТ

- •24.4.2. ЛОСКУТ ИЗ НИЖНЕЙ ПОРЦИИ БОЛЬШОЙ ЯГОДИЧНОЙ МЫШЦЫ

- •24.5. ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЕ КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •24.5.1 ВЗЯТИЕ ЛОСКУТОВ ИЗ БАССЕЙНА ЗАДНЕЙ ВЕТВИ 4-й ПОЯСНИЧНОЙ АРТЕРИИ

- •24.6. МЫШЕЧНЫЕ ЛОСКУТЫ БЕДРА

- •24.7.1. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА 1-й ПРОБОДАЮЩЕЙ АРТЕРИИ

- •24.7.2. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА 2-й, 3-й и 4-й ПРОБОДАЮЩИХ АРТЕРИЙ

- •25.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •25.3.1. МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

- •25.4. КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ ИЗ БАССЕЙНА ЗАДНЕЙ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ АРТЕРИИ

- •25.4.1. КОЖНО-ФАСЦИАЛЫШЕ ЛОСКУТЫ

- •25.4.2. МЫШЕЧНЫЕ ЛОСКУТЫ

- •25.5. КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЕ ЛОСКУТЫ НА ПРЯМЫХ КОЖНЫХ ЗАДНИХ ВЕТВЯХ ПОДКОЛЕННЫХ СОСУДОВ И ИХ ВЕТВЕЙ

- •КОМПЛЕКСЫ ТКАНЕЙ СТОПЫ

- •26.1. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ

- •26.2. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ПОДОШВЕННЫХ АРТЕРИЙ

- •26.2.1. СРЕДИННЫЙ КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫЙ ПОДОШВЕННЫЙ ЛОСКУТ

- •26.2.2. МЕДИАЛЬНЫЙ КОЖНО-ФАСЦИАЛЫШЙ ЛОСКУТ

- •26.2.3. СРЕДИННЫЙ НАДАПОНЕВРОТИЧЕСКИЙ ЛОСКУТ НА ШИРОКОМ ОСНОВАНИИ

- •26.2.4. ЛОСКУТ ИЗ МЫШЦЫ, ОТВОДЯЩЕЙ I ПАЛЕЦ

- •26.2.5. ЛОСКУТЫ ИЗ ЛАТЕРАЛЬНОЙ ГРУППЫ МЫШЦ

- •26.2.6. ЛОСКУТ ИЗ КОРОТКОГО СГИБАТЕЛЯ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ

- •26.2.7. ОСТРОВКОВЫЕ НЕРВНО-СОСУДИСТЫЕ ЛОСКУТЫ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ

- •26.3. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА ТЫЛЬНОЙ АРТЕРИИ СТОПЫ

- •26.3.1. ТЫЛЬНЫЙ ЛОСКУТ СТОПЫ

- •26.3.3. ЛОСКУТ ИЗ ПЕРВОГО МЕЖПАЛЬЦЕВОГО ПРОМЕЖУТКА СТОПЫ

- •26.4.1. МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

- •26.4.3. ОБЩАЯ ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •26.4.4. ПЕРЕСАДКА I ПАЛЬЦА СТОПЫ НА КИСТЬ

- •26.4.6. ПЕРЕСАДКА БЛОКА II-III И ДРУГИХ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ

- •26.4.7. ПЕРЕСАДКА СУСТАВОВ

- •26.5. ЛОСКУТЫ ИЗ БАССЕЙНА КОНЕЧНЫХ ВЕТВЕЙ МАЛОБЕРЦОВОЙ АРТЕРИИ

- •2 6.5.1. НАРУЖНЫЙ ПЯТОЧНЫЙ ЛОСКУТ

- •ХИРУРГИЯ КИСТИ

- •27.1.1. ФУНКЦИЯ КИСТИ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

- •27.1.2. ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ КИСТИ

- •27.1.3. ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИИ КИСТИ

- •27.2. ХИРУРГИЯ СУХОЖИЛИЙ

- •27.2.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

- •27.2.2. ПЕРВИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ

- •27.2.7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИЙ НА СУХОЖИЛИЯХ СГИБАТЕЛЕЙ

- •27.2.8. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

- •27.2.9. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ДИСТАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ФАЛАНГ ПАЛЬЦА

- •27.2.10. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ НА УРОВНЕ ПРОКСИМАЛЬНОГО МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА И ОСНОВНОЙ ФАЛАНГИ

- •27.2.11. ТРАВМЫ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ НА УРОВНЕ ПЯСТНО-ФАЛАНГОВЫХ СУСТАВОВ

- •27.2.13. ТРАВМЫ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ НА УРОВНЕ ЗАПЯСТЬЯ

- •27.3. ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ КИСТИ

- •27.3.1. ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ НЕРВОВ КИСТИ

- •27.3.2. ПЕРВИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ КИСТИ

- •27.3.3. ЗАСТАРЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ КИСТИ

- •27.3.4. ПРОБЛЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПАЛЬЦЕВ В ОСОБО СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ

- •27.3.5. БОЛЕЗНЕННЫЕ НЕВРОМЫ НА КИСТИ

- •27.4.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ

- •27.4.3. ВНУТРИСУСТАВНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ

- •27.4.4. ОСЛОЖНЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕЛОМОВ

- •27.4.5. ПЕРЕЛОМЫ ДИСТАЛЬНЫХ ФАЛАНГ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

- •27.5.1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ДЕФЕКТЫ ТКАНЕЙ КИСТИ

- •27.5.2. ГЛУБОКИЕ ДЕФЕКТЫ ТКАНЕЙ КИСТИ

- •27.5.6. ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ ТКАНЕЙ КИСТИ ПРИ УСТРАНЕНИИ РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ И КОНТРАКТУР

- •27.6. ТРАВМЫ КИСТИ С НАРУШЕНИЕМ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ. РЕПЛАНТАЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ КИСТИ

- •27.6.3. ОБЩАЯ ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •27.6.4. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ РЕПЛАНТАЦИИ (РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ) ПАЛЬЦЕВ КИСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ТРАВМЫ

- •27.6.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИЙ

- •27.7. АМПУТАЦИИ ПАЛЬЦЕВ И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С БЕСПАЛОЙ КИСТЬЮ

- •27.7.1. АМПУТАЦИИ И СОЗДАНИЕ I ПАЛЬЦА КИСТИ

- •27.7.2. МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ I ПАЛЬЦА КИСТИ

- •27.7.3. ИЗОЛИРОВАННЫЕ АМПУТАЦИИ ДЛИННЫХ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

- •27.7.4. МНОЖЕСТВЕННЫЕ АМПУТАЦИИ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

- •27.8.2. ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ НОГТЯ И ОКРУЖАЮЩИХ ЕГО ТКАНЕЙ

- •27.9. ПРИВОДЯЩИЕ КОНТРАКТУРЫ I ПАЛЬЦА КИСТИ

- •27.9.1. ЭТИОЛОГИЯ

- •27.10.1. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

- •27.10.2. ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ КОНТРАКТУР

- •27.10.3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ДЕСМОГЕННЫХ И ВТОРИЧНЫХ КОНТРАКТУР ПЯСТНО-ФАЛАНГОВЫХ СУСТАВОВ

- •27.11. КОНТРАКТУРА ДЮПЮИТРЕНА

- •27.11.1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- •27.11.2. КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА

- •27.11.3. ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

- •27.11.4. РЕЦИДИВЫ И НОВЫЕ ОЧАГИ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА

- •ХИРУРГИЯ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ ЛАДОННОЙ ГРУППЫ МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.1.1. ВАРИАНТЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- •28.1.2. ЗОНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ И УСЛОВИЯ ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

- •28.1.3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ В БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ

- •28.1.4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ В МЕНЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ

- •28.2.1. ПЕРВИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

- •28.2.2. ЗАСТАРЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ НА УРОВНЕ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.2.3. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ

- •28.3. ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.3.1. РАНЕНИЯ СРЕДИННОГО НЕРВА

- •28.3.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛОКТЕВОГО НЕРВА

- •28.3.4. ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛУЧЕВОГО НЕРВА

- •28.4. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.4.2. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОБШИРНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЛАДОННОЙ ГРУППЫ МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ И ТОТАЛЬНЫМИ (СУБТОТАЛЬНЫМИ) НАРУШЕНИЯМИ ИХ СПОСОБНОСТИ К СОКРАЩЕНИЮ

- •28.5. ДИАФИЗАРНЫЕ ДЕФЕКТЫ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.5.3. ДЕФЕКТЫ ОБЕИХ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.6. ПОВРЕЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.6.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.6.3. ИШЕМИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.6.5. ИШЕМИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ГРУПП МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.7. РЕПЛАНТАЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •28.7.1. ПОКАЗАНИЯ К СОХРАНЯЮЩИМ ОПЕРАЦИЯМ ПРИ ОТЧЛЕНЕНИИ КОНЕЧНОСТЕЙ

- •28.7.2. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ

- •28.7.4. РЕЗУЛЬТАТЫ СОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ

- •28.7.5. АМПУТАЦИИ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА УРОВНЕ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •29.2. ОСНОВНЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТЯЖЕСТЬ КОНТРАКТУРЫ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

- •29.2.1. ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАПСУЛЫ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

- •29.2.2. РУБЦОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖНОГО ПОКРОВА

- •29.2.3. ЗАРАСТАНИЕ ЛОКТЕВЫХ ЯМОК

- •29.2.4. ОБРАЗОВАНИЕ ПАРАОССАЛЬНЫХ оссификатов

- •29.2.5. ДЕФОРМАЦИЯ СУСТАВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- •29.3. ПРИНЦИПЫ И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ОПЕРАЦИЙ ПРИ КОНТРАКТУРАХ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

- •29.3.1. ДОСТУПЫ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОВОДУ КОНТРАКТУР ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

- •29.3.2. ПЕРЕСАДКА КОЖНО-ФАСЦИАЛЬНЫХ ЛОСКУТОВ ПРИ ОБШИРНЫХ РУБЦОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ КОЖИ

- •29.3.3. УДЛИНЕНИЕ (ПЛАСТИКА) СУХОЖИЛИЯ ТРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •29.3.4. УСТРАНЕНИЕ ВНУТРИСУСТАВНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕПЯТСТВИЙ

- •29.3.5. СОЗДАНИЕ ПОЛНОЦЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В ОКОЛОСУСТАВНЫХ ТКАНЯХ

- •ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛЕЧА

- •30.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •30.1.1. ОТРЫВЫ СУХОЖИЛИЯ ДЛИННОЙ ГОЛОВКИ ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •30.1.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ ДИСТАЛЬНОГО СУХОЖИЛИЯ ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •30.2.2. РАНЕНИЯ СРЕДИННОГО НЕРВА

- •30.2.3. РАНЕНИЯ ЛОКТЕВОГО НЕРВА

- •30.2.4. ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛУЧЕВОГО НЕРВА

- •30.3.2. ТРАНСПОЗИЦИЯ ШИРОЧАЙШЕЙ МЫШЦЫ СПИНЫ НА ПЕРЕДНЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПЛЕЧА

- •30.3.3. ТРАНСПОЗИЦИЯ СУХОЖИЛИЯ ТРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА

- •30.3.4. ПЕРЕСАДКА БОЛЬШОЙ ГРУДНОЙ МЫШЦЫ

- •30.3.5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АКТИВНОГО СГИБАНИЯ В ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ

- •30.4. ДЕФЕКТЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПЛЕЧА

- •30.5. ДЕФЕКТЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- •30.5.1. ДИАФИЗАРНЫЕ ДЕФЕКТЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- •30.6. ПОВРЕЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ НА УРОВНЕ ПЛЕЧА РЕПЛАНТАЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ

- •30.6.1. НАРУШЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ

- •30.6.2. ТЕХНИКА НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ (ПЛАСТИКИ) НА ПЛЕЧЕВУЮ АРТЕРИЮ

- •30.6.4. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ СОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА УРОВНЕ ПЛЕЧА

- •30.6.5. РЕЗУЛЬТАТЫ СОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ

- •30.7. АМПУТАЦИИ ПЛЕЧА

- •30.7.2. УДЛИНЕНИЕ КОРОТКОЙ КУЛЬТИ ПЛЕЧА

- •30.8. ПРИВЫЧНЫЙ ВЫВИХ ПЛЕЧА

- •30.8.1. МЕХАНОГЕНЕЗ РАЗВИТИЯ ПРИВЫЧНОГО (ПЕРЕДНЕВНУТРЕННЕГО) ВЫВИХА ПЛЕЧА

- •30.8.2. ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ

- •ПОВРЕЖДЕНИЯ БЕДРА

- •31.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛЬНОГО РАСТЯЖЕНИЯ ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ БЕДРА

- •31.1.1. ОТРЫВЫ СУХОЖИЛЬНОГО РАСТЯЖЕНИЯ ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ БЕДРА ОТ ВЕРХНЕГО КРАЯ НАДКОЛЕННИКА

- •31.1.3. ОТРЫВЫ СУХОЖИЛИЯ ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ БЕДРА У НИЖНЕГО ПОЛЮСА НАДКОЛЕННИКА ЛИБО ОТ БУГРИСТОСТИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •31.1.4. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ

- •31.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ БЕДРА

- •31.2.1. РАНЕНИЯ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА

- •31.2.2. РАНЕНИЯ БЕДРЕННОГО НЕРВА

- •31.2.3. РАНЕНИЯ ЗАПИРАТЕЛЬНОГО НЕРВА

- •31.3. ДЕФЕКТЫ МЫШЦ БЕДРА

- •31.3.3. КОНТУРНЫЙ ДЕФЕКТ БЕДРА

- •31.4. ДЕФЕКТЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

- •31.4.1. ДЕФЕКТЫ СУСТАВНЫХ КОНЦОВ КОСТЕЙ

- •31.4.2. ДИАФИЗАРНЫЕ ДЕФЕКТЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

- •31.5.1. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

- •31.6.3. ПЕРЕСАДКА КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ ГОЛЕНИ И СТОПЫ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ И СОЗДАНИЯ ТОРЦЕВОЙ ОПОРОСПОСОБНОСТИ КУЛЬТИ БЕДРА

- •31.6.4. РЕКОНСТРУКТИВНАЯ АМПУТАЦИЯ БЕДРА ПО С. VAN NES

- •ПОВРЕЖДЕНИЯ И ДЕФЕКТЫ ТКАНЕЙ ГОЛЕНИ

- •32.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЯТОЧНОГО (АХИЛЛОВА) СУХОЖИЛИЯ

- •32.1.1. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПЯТОЧНОГО СУХОЖИЛИЯ

- •32.1.2. ЗАСТАРЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЯТОЧНОГО СУХОЖИЛИЯ

- •32.1.3. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ: ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

- •32.2.3. ВЫБОР МЕТОДА ПЛАСТИКИ И ДОНОРСКОГО ИСТОЧНИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕФЕКТА МЯГКИХ ТКАНЕЙ

- •32.3. ПОВРЕЖДЕНИЯ КРУПНЫХ МНОГОПУЧКОВЫХ НЕРВОВ НА УРОВНЕ ГОЛЕНИ

- •32.3.1. ПОВРЕЖДЕНИЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОГО НЕРВА

- •32.3.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ МАЛОБЕРЦОВОГО НЕРВА

- •32.4. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ДЕФЕКТАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ*

- •32.4.1. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ГОЛЕНИ И ПАТОГЕНЕЗ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО ОСТЕОМИЕЛИТА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •32.4.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •32.4.3. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С КРАЕВЫМИ ДЕФЕКТАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО НАРУШЕНИЯ ЕЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ

- •32.4.4. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С КРАЕВЫМИ ДЕФЕКТАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОМ СНИЖЕНИИ ЕЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ

- •32.4.5. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ЦИРКУЛЯРНЫМИ ДЕФЕКТАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •32.4.9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ

- •32.4.11. ПЕРЕСАДКА КРОВОСНАБЖАЕМЫХ КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЛОЖНЫМИ СУСТАВАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

- •32.5. РЕПЛАНТАЦИЯ И АМПУТАЦИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА УРОВНЕ ГОЛЕНИ

- •ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ ТКАНЕЙ СТОПЫ

- •33.2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА МЕТОДА ПЛАСТИКИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ ТКАНЕЙ СТОПЫ

- •33.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕСАДКИ СЛОЖНЫХ ЛОСКУТОВ ПРИ ДЕФЕКТАХ ТКАНЕЙ СТОПЫ

- •33.4.2. ПЕРЕСАДКА ОСТРОВКОВЫХ ЛОСКУТОВ

- •33.4.3. ПЕРЕСАДКА СВОБОДНЫХ СЛОЖНЫХ ЛОСКУТОВ

- •ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

- •34.2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

- •34.3. РОЛЬ ВНЕШНОСТИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

- •34.7. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

- •ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕ*

- •35.1. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ ТКАНЕЙ ЛИЦА

- •35.1.1. КРОВОСНАБЖЕНИЕ

- •35.1.2. МЫШЦЫ

- •35.1.3. ИННЕРВАЦИЯ

- •35.2.1. СТАРЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА

- •35.2.2. СТАРЕНИЕ ЖИРОВОГО СЛОЯ

- •35.2.3. МЫШЦЫ ЛИЦА И СТАРЕНИЕ

- •35.2.4. КОСТИ

- •35.3. ПОДТЯЖКА КОЖИ ЛИЦА

- •35.3.1. ИСТОРИЯ

- •35.3.2. ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА

- •35.3.3. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •35.3.4. ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ПОВЕРХНОСТНОЙ МЫШЕЧНО-ФАСЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

- •35.3.5. СУБМЕНТАЛЬНАЯ ПЛАСТИКА

- •35.3.6. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

- •35.3.7. ОСЛОЖНЕНИЯ

- •35.3.8. ЯТРОГЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ

- •35.3.9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

- •35.4.1. ИСТОРИЯ И ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИИ

- •35.4.4. РЕЗУЛЬТАТЫ

- •35.5. БЛЕФАРОПЛАСТИКА

- •35.5.3. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

- •35.5.4. ОСЛОЖНЕНИЯ

- •РИНОПЛАСТИКА

- •36.1.2. ПОКРОВНЫЕ ТКАНИ

- •36.1.4. ОСНОВАНИЕ НОСА

- •36.1.5. КОСТНО-ХРЯЩЕВОЙ СВОД НОСА

- •36.1.6. НОСОВАЯ ПЕРЕГОРОДКА

- •36.1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •36.2. ПЛАНИРОВАНИЕ РИНОПЛАСТИКИ

- •36.2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПАЦИЕНТА

- •36.2.2. ЭСТЕТИЧЕСКИЙ И АНАТОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

- •36.3.1. ЗАКРЫТЫЕ ДОСТУПЫ

- •36.3.2. ОТКРЫТЫЕ ДОСТУПЫ

- •36.4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ РИНОПЛАСТИКИ

- •36.5. ХИРУРГИЯ КОНЧИКА НОСА

- •36.5.2. ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП РЕКОНСТРУКЦИИ КОНЧИКА НОСА И ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ

- •36.5.5. ИЗМЕНЕНИЕ РОТАЦИИ КОНЧИКА НОСА

- •36.6.1. ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СПИНКИ НОСА И ВЫБОР ДОСТУПА ПРИ КОРРИГИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЯХ

- •36.6.2. КОРРЕКЦИЯ ВЫСОКОЙ СПИНКИ НОСА

- •36.6.3. СПИНКА НОСА С ИЗМЕНЕННЫМ НАКЛОНОМ

- •36.6.4. НИЗКАЯ СПИНКА НОСА

- •36.6.5. ШИРОКАЯ СПИНКА НОСА

- •36.6.6. УЗКАЯ СПИНКА НОСА

- •36.6.7. БОКОВЫЕ ИСКРИВЛЕНИЯ СПИНКИ НОСА

- •36.6.8. ДРЕНИРОВАНИЕ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА СПИНКЕ НОСА

- •36.7. ХИРУРГИЯ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

- •36.7.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕФОРМАЦИЙ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

- •36.7.2. ДОСТУПЫ И ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ НА НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКЕ

- •36.7.3. КОРРЕКЦИЯ ДЕФОРМАЦИЙ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

- •36.7.4. ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ НА НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКЕ

- •36.8. ОСНОВАНИЕ НОСА

- •36.8.1. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВАНИЯ НОСА

- •36.8.2. КОЖНАЯ ЧАСТЬ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

- •36.8.3. КРЫЛЬЯ НОСА

- •36.10. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РИНОПЛАСТИКИ

- •ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ*

- •37.1. АНАТОМИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- •37.1.1. СТРОЕНИЕ

- •37.1.2. КРОВОСНАБЖЕНИЕ

- •37.1.3. ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- •37.1.4. ИННЕРВАЦИЯ

- •37.1.5. ФОРМА И РАЗМЕРЫ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.2. УВЕЛИЧИВАЮЩАЯ МАММОПЛАСТИКА

- •37.2.1.ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.2.2. ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

- •37.2.4. ВИДЫ ИМПЛАНТАТОВ

- •37.2.5. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •37.2.6. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

- •37.2.7. ОСЛОЖНЕНИЯ

- •37.2.8. КАПСУЛЯРНАЯ КОНТРАКТУРА

- •37.3. РЕДУКЦИОННАЯ МАММОПЛАСТИКА

- •37.3.1. ИСТОРИЯ

- •37.3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ГИПЕРТРОФИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.3.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

- •37.3.6. ОПЕРАЦИИ ПРИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ГИПЕРТРОФИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.3.7. ОПЕРАЦИИ ПРИ ВЫРАЖЕННОЙ ГИПЕРТРОФИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.3.8. ОПЕРАЦИИ ПРИ ГИГАНТОМАСТИИ

- •37.3.9. ДРУГИЕ ВИДЫ УМЕНЬШАЮЩЕЙ МАММОПЛАСТИКИ

- •37.3.10. ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ РЕДУКЦИОННОЙ МАММОПЛАСТИКИ

- •37.4. ПОДТЯЖКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ (МАСТОПЕКСИЯ)

- •37.4.1. ИСТОРИЯ

- •37.4.4. ОПЕРАЦИИ ПОДТЯЖКИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •37.5. ОПЕРАЦИИ ПРИ ДЕФОРМАЦИЯХ СОСКОВО-АРЕОЛЯРНОГО КОМПЛЕКСА

- •37.5.1. ВТЯНУТЫЙ СОСОК

- •37.5.2. ГИПЕРТРОФИРОВАННЫЙ СОСОК

- •37.5.3. ДЕФОРМАЦИЯ АРЕОЛЫ

- •ПЛАСТИКА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ (абдоминопластика) *

- •38.1. ИСТОРИЯ

- •38.2.1. ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

- •38.2.2. МЫШЕЧНО-АПОНЕВРОТИЧЕСКИЙ СЛОЙ

- •38.4. ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР ПАЦИЕНТОВ

- •38.5.4. ОПТИМАЛЬНЫЙ ДОСТУП

- •38.5.5. РАЦИОНАЛЬНАЯ ОТСЛОЙКА КОЖНО-ЖИРОВОГО ЛОСКУТА

- •38.5.6. ПЛАСТИКА МЫШЕЧНО-АПОНЕВРОТИЧЕСКОГО СЛОЯ

- •38.5.8. УДАЛЕНИЕ ИЗБЫТКА МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЛОСКУТА И УШИВАНИЕ РАНЫ

- •38.5.9. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ

- •38.6. КЛАССИЧЕСКАЯ АБДОМИНОПЛАСТИКА

- •38.6.1. РАЗМЕТКА ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

- •38.6.2. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •38.7. НАПРЯЖЕННО-БОКОВАЯ АБДОМИНОПЛАСТИКА

- •38.7.1. ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •38.7.2. ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИИ

- •38.7.3. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

- •38.8. ВЕРТИКАЛЬНАЯ АБДОМИНОПЛАСТИКА

- •38.8.2. ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

- •38.9. ОСОБЕННОСТИ АБДОМИНОПЛАСТИКИ ПРИ НАЛИЧИИ РУБЦОВ НА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКЕ

- •38.10. СОЧЕТАНИЕ АБДОМИНОПЛАСТИКИ И ЛИПОСАКЦИИ

- •38.10.1. ВАРИАНТЫ ЛИПОСАКЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ АБДОМИНОПЛАСТИКИ

- •38.10.2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЛИПОСАКЦИЯ

- •38.10.3. ЛИПОСАКЦИЯ В ХОДЕ АБДОМИНОПЛАСТИКИ

- •38.10.4. ЛИПОСАКЦИЯ ПОСЛЕ АБДОМИНОПЛАСТИКИ

- •38.11.1. ОБЩИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

- •38.11.2. МЕСТНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

- •ЛИПОСАКЦИЯ*

- •39.1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДА

- •39.2. ТЕРМИНЫ

- •39.3.2. ВИДЫ И ФОРМЫ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

- •39.3.3. ЛОКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

- •39.4. ПОКАЗАНИЯ К ЛИПОСАКЦИИ

- •39.5. ТЕХНИКА ЛИПОСАКЦИИ

- •39.6. ОБЪЕМ ЛИПОСАКЦИИ

- •39.7. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

- •39.8. ОСЛОЖНЕНИЯ ЛИПОСАКЦИИ

- •39.9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИИ

- •КОРРЕКЦИЯ КОЖНЫХ РУБЦОВ*

- •40.1. КЛАССИФИКАЦИЯ РУБЦОВ

- •40.1.1. ТИПЫ КОЖНЫХ РУБЦОВ

- •40.1.2. ФОРМА КОЖНЫХ РУБЦОВ

- •40.1.3. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖНЫХ РУБЦОВ

- •40.1.4. ВЛИЯНИЕ КОЖНЫХ РУБЦОВ НА ФУНКЦИЮ

- •40.2.1. ПОДТЯЖКА КОЖИ ЛИЦА И ЛБА

- •40.2.2. ПЛАСТИКА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

- •40.2.3. ПОДТЯЖКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

- •40.2.4. ЛИПОСАКЦИЯ

- •40.3. КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВ

- •40.3.1. УДЛИНЕНИЕ РУБЦОВ

- •40.3.2. ИССЕЧЕНИЕ РУБЦОВ

- •40.4. КОРРЕКЦИЯ КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ

- •40.4.1. КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

- •АНЕСТЕЗИЯ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ*

- •41.1. МЕСТНАЯ ИНФИЛЬТРАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ

- •41.2. ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ СЕДАТИВНЫХ СРЕДСТВ

- •41.3. ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИЯ

- •41.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДРЕНАЛИНСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ

- •ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСИЯ ПАЦИЕНТА НА ОПЕРАЦИЮ

- •42.1.4. СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА ОПЕРАЦИЮ ПЛАСТИКИ УШНЫХ РАКОВИН

- •42.1.5. СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА ОПЕРАЦИЮ ПЛАСТИКИ НОСА

- •42.1.10. СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА ОПЕРАЦИЮ ЛИПОСАКЦИИ

А.Е. БЕЛОУСОВ

ПЛАСТИЧЕСКАЯ

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ

ХИРУРГИЯ

Санкт-Петербург издательство «ГИППОКРАТ» 1998

Г л а в а 1

СОВРЕМЕННАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ И ЕЕ ИСТОРИЯ

1.1.СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

ИТЕРМИНОЛОГИЯ

Пластическая и реконструктивная хирур- |

шой толщине, отделенный от тела оперативным |

||||||||||

гия — это область хирургии, разрабатывающая |

путем либо отделившийся вследствие ранения. |

||||||||||

оперативные методы лечения больных с дефек- |

Этот термин появился у истоков пластиче- |

||||||||||

тами тканей, деформациями и нарушениями |

ской хирургии, когда стали применять участки |

||||||||||

функции различных |

частей тела. |

тканей вытянутой формы на ножке. В последние |

|||||||||

По современным |

представлениям, термин |

годы его синонимом стало словосочетание |

|||||||||

«пластика» |

обобщает |

название |

хирургических |

«комплекс тканей», а оба термина стали |

|||||||

методов восстановления формы и(или) функ- |

применять более широко независимо от формы |

||||||||||

ции отдельных частей тела (органов или |

и размеров пересаживаемых участков тканей. |

||||||||||

анатомических |

структур) |

путем |

перемещения, |

Существенное |

отличие |

имеет |

|

термин |

|||

трансплантации или имплантации замещаю- |

«трансплантат» (от лат. transplantatio — пересад- |

||||||||||

щих их материалов. В данном случае имеются |

ка), которым стали называть участок собствен- |

||||||||||

в виду биологические ткани, так как исполь- |

ных либо взятых из другого организма тканей, |

||||||||||

зование небиологических |

материалов принято |

п о л н о с т ь ю |

(!) |

о т д е л е н н ы х |

от до- |

||||||

обозначать |

термином |

«эндопротезирование». |

н о р с к о г о |

ложа |

с ц е л ь ю пластики . |

||||||

Пластические операции проводят по поводу |

Соответственно лоскуты стали делить на сво- |

||||||||||

травм и последствий повреждений, а также при |

бодные (трансплантаты) и несвободные (лос- |

||||||||||

врожденных деформациях и уродствах, сопро- |

куты, не потерявшие связь с донорским ложем). |

||||||||||

вождающихся дефектом либо избытком тканей. |

Хирургическая |

операция, |

предусматриваю- |

||||||||

Термин «реконструкция», с одной стороны, |

щая использование лоскутов с пластической |

||||||||||

является |

синонимом |

термина «пластика». |

целью, получила название «пересадка». |

Это — |

|||||||

С другой — он |

может |

быть |

определен как |

наиболее общий термин (схема 1.1.2). |

|

||||||

изменение |

взаимоотношений |

анатомических |

Пересадку |

несвободных лоскутов |

в |

литера- |

|||||

структур сегмента для восстановления его туре обозначают термином «транспозиция»

нормальной функции и(или) формы, утрачен- |

(перемещение), а пересадку свободных комп- |

||

ных в результате травмы или заболевания. |

лексов тканей — «трансплантация». |

||

Именно поэтому сочетание этих терминов в |

|

||

понятии |

«пластическая и реконструктивная |

|

|

хирургия» широко используется в медицинской |

|

||

практике |

и литературе. |

|

|

Целесообразно уточнить и содержание тер- |

|

||

минов, используемых для обозначения переса- |

|

||

женных тканей. В специальной литературе по |

|

||

пластической хирургии применяют 3 основных |

|

||

термина: «лоскут», «комплекс тканей», «транс- |

|

||

плантат» (схема 1.1.1). |

|

||

Лоскут — это участок тканей, имеющий оп- |

Схема 1.1.1. Взаимоотношения терминов, применяемых для |

||

ределенную площадь при относительно неболь- |

|||

обозначения пересаженных тканей. |

|||

22 |

|

|

|

|

|

|

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ |

||

|

но |

и |

разработали |

методы |

борьбы |

с ними. |

|||

|

В сочетании с развитием способов общего и |

||||||||

|

местного обезболивания, а также анатомии и |

||||||||

|

гистологии тканей это создало объективную |

||||||||

|

основу для широкого внедрения методов пла- |

||||||||

|

стической хирургии в клиническую практику. |

||||||||

|

В этот период в пластической хирургии |

||||||||

|

возникают ряд направлений, которые в насто- |

||||||||

Схема 1.1.2. Взаимоотношения терминов, применяемых для |

ящее время считаются классическими. Прежде |

||||||||

обозначения операций по использованию лоскутов. |

всего |

получила |

широкое |

распространение не- |

|||||

свободная пластика дефектов тканей кожно-жи- |

|||||||||

|

|||||||||

|

ровыми лоскутами на питающей ножке (ин- |

||||||||

В связи с тем, что биологическая характе- |

дийская пластика, перекрестная пластика и др.), |

||||||||

ристика имеет первостепенное значение, обще- |

хотя эти операции и осуществлялись без |

||||||||

принято деление всех свободно пересаживаемых |

точного учета особенностей сосудистой анато- |

||||||||

тканей на ауто-, алло- и ксенотрансплантаты |

мии |

лоскутов. |

|

|

|

|

|

||

(соответственно взятые из организма пациента, |

Изобретение дерматома [Padgett E., 1930] |

||||||||

умершего человека или животного). |

привело к решению значительной части про- |

||||||||

|

блем, связанных с закрытием обширных ра- |

||||||||

1.2. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ |

невых поверхностей и оказало огромное вли- |

||||||||

яние на лечение пострадавших с термическими |

|||||||||

ХИРУРГИИ |

поражениями. Дерматомная |

кожная |

пластика |

||||||

История пластической хирургии уходит в |

образовала отдельное направление в пластиче- |

||||||||

ской |

хирургии. |

|

|

|

|

|

|||

глубину веков. В ней могут быть выделены 3 |

Значительные успехи были достигнуты в |

||||||||

условных периода: эмпирический, период фор- |

использовании |

методов |

замещения |

дефектов |

|||||

мирования основ пластической хирургии и |

местными тканями с математическим обосно- |

||||||||

современный. |

ванием размеров и формы пересаживаемых |

||||||||

Эмпирический период (I а. н. э.—середина |

лоскутов [Лимберг |

АА., |

1946]. |

|

|||||

XIX в.). Характеризуется выполнением еди- |

Исследование антигенных свойств тканей и |

||||||||

ничными хирургами пластических вмеша- |

применение разнообразных способов их кон- |

||||||||

тельств без истинного понимания сущности |

сервации привели в сочетании с антибиотико- |

||||||||

происходящих при этом процессов. |

терапией к развитию новой области пластиче- |

||||||||

Наиболее распространенными первыми опе- |

ской |

хирургии — трансплантологии. Особенно |

|||||||

рациями была пластика носа, век и ушной |

широкое применение получила пересадка не- |

||||||||

раковины тканями лба, лица и верхней конеч- |

кровоснабжаемых костных и сухожильных ауто- |

||||||||

ности. Сведения об этом получены из древних |

и аллотрансплантатоз, что значительно расши- |

||||||||

индийских энциклопедий, а затем изложены в |

рило |

возможности хирургии |

конечностей, |

||||||

трудах крупнейшего врача древнего Рима Celsus |

Вершиной пластической хирургии покров- |

||||||||

в I в. н. э. |

ных тканей в этот период стало широкое |

||||||||

В XVI в. пластические вмешательства вы- |

использование |

так |

называемого прыгающего |

||||||

полняли итальянские хирурги Fioravanti и |

лоскута, разработанного независимо друг от |

||||||||

J.Tagliacozzi. Перу последнего принадлежит пер- |

друга |

советским хирургом В. П. Филатовым и |

|||||||

вый трактат по пластической хирургии, издан- |

англичанином Н. Gillies в 1917 г. Это позволило |

||||||||

ный в 1597 г. В начале XIX в. пластические |

сделать первый значительный шаг к решению |

||||||||

операции начали выполнять в Западной Европе |

проблемы закрытия обширных глубоких де- |

||||||||

французские хирурги (Larrey, Velpeau, Labat, |

фектов тканей. |

|

|

|

|

|

|||

Nelaton), немецкие врачи (Graefe, Diffenbach, |

Большую роль в развитии пластической |

||||||||

Langenbeck). |

хирургии сыграло проведение I Международного |

||||||||

Вполне понятно, что в доантисептическуга |

конгресса пластических хирургов в Париже в |

||||||||

эру при отсутствии средств обезболивания и |

1933 г. и основание в Бельгии в 1934 г. первого |

||||||||

при упрощенных представлениях об анатомии |

международного журнала по пластической хи- |

||||||||

тканей и физиологии кровообращения пласти- |

рургии («Revue dc Chirurgie Plastique»). В 1946 г, |

||||||||

ческая хирургия не могла выйти за рамки |

вышел в свет первый номер журнала американ- |

||||||||

единичных вмешательств. |

ского общества пластических хирургов «Plastic |

||||||||

Период формирования основ пластической |

and reconstructive surgery» и было основано |

||||||||

хирургии (середина XIX в.—50-е годы XX в.). |

американское общество хирургии кисти. |

||||||||

Во второй половине XIX в., на основании работ |

Развитие пластической хирургии кисти в |

||||||||

И.Земмельвейса, Л.Пастера, а затем Н.И.Пи- |

значительное степени стимулировалось созда- |

||||||||

рогова, ДжЛистера и их последователей, хи- |

нием в 1952 г. в Англии Общества хирургии |

||||||||

рурги не только получили научные представ- |

кисти и выпуском специальных журналов («The |

||||||||

ления о природе инфекционных осложнений, |

Hand», «J. Hand Surgery»). |

|

|

||||||

СОВРЕМЕННАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ И ЕЕ ИСТОРИЯ |

23 |

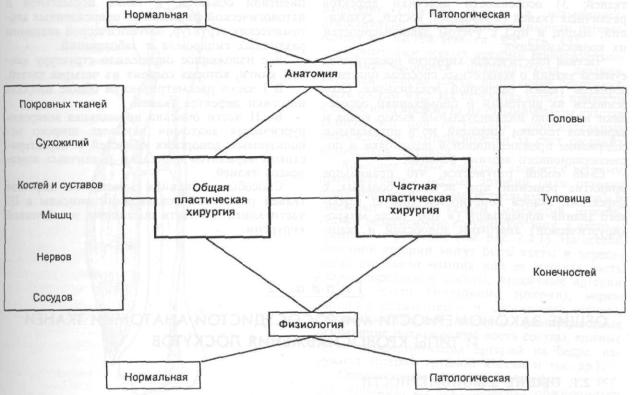

Схема 1.3.1. Структура пластической хирургии как хирургической дисциплины.

В первой половине XX в. начался быстрый рост популярности косметических операций, направленных на коррекцию изменений внешности человека, связанных с возрастом, перенесенной беременностью и т. д.

Современный период развития пластической хирургии (60-е годы XX в.— настоящее время) непосредственно связан с развитием микрохирургической техники, использование которой позволило во многих случаях отказаться от многоэтапных пластических операций и выполнить одномоментное замещение дефектов тканей самыми разнообразными аутотрансплантатами с восстановлением кровообращения в них путем наложения микрососудистых анастомозов.

Исследования микрохирургической анатомии человека, связанные с поиском новых донорских зон, стимулировали бурное развитие нового варианта несвободной пластики — пересадки островковых лоскутов на периферической сосудистой ножке. Его стали широко применять при дефектах тканей периферических отделов конечностей.

Многие страны в разное время пережили и переживают бум в развитии эстетической (косметической) хирургии. Количество выполняемых косметических вмешательств в некоторых государствах стало исчисляться сотнями тысяч в год, Этому способствовало и развитие

химии полимеров, продукцию которой стали широко использовать пластические хирурги. В первую очередь это касается новых видов шовного материала и, конечно, небиологических материалов для улучшения (восстановления) формы тела и замещения дефектов тканей (тканевые эспандеры, эндопротезы и пр.).

Можно не сомневаться в том, что в XXI в. бурное развитие хирургии будет продолжаться. Весьма вероятно преодоление барьера тканевой несовместимости, которое совершит еще одну революцию в пластической хирургии. Основным содержанием этой революции станет пересадка кровоснабжаемых тканей и органов, взятых от трупов человека или от животных. Нельзя исключить, что это станет еще одним толчком к продлению человеческой жизни, а хирургические искусство и ремесло достигнут небывалого расцвета.

1.3. СОВРЕМЕННАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Структура современной пластической и реконструктивной хирургии складывается из общего и частного разделов (схема 1.3.1.).

Общий раздел включает: 1) историю развития пластической хирургии; 2) общие принципы и технику различных видов пересадки

24

тканей; 3) особенности пластики дефектов различных тканей (покровных, костей, сухожилий, мышц и пр.) с учетом закономерностей их кровоснабжения.

Частная пластическая хирургия представлена суммой знаний о конкретных способах пластики дефектов тканей различной локализации. Особенности их анатомии и биомеханики определяют не только индивидуальный выбор видов и вариантов техники операций, но и оптимальное содержание предоперационной подготовки и послеоперационного ведения больных.

Само собой разумеется, что правильное принятие решений при лечении больных с дефектами тканей конечностей требует глубокого знания нормальной (в том числе микрохирургической) анатомии донорской и реци-

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

пиентной областей, а также нормальной и патологической физиологии поврежденных анатомических структур, патологической анатомии различных синдромов и заболеваний.

Все изложенное определило структуру данной книги, которая состоит из четырех частей.

В I части рассматриваются общие вопросы пластики дефектов тканей.

Во II части описана нормальная микрохирургическая анатомия наиболее широко используемых донорских областей с характеристикой вариантов пересадки различных комплексов тканей.

Способы и техника замещения дефектов тканей различной локализации описаны в III части книги. IV часть посвящена эстетической хирургии.

Г л а в а 2

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МИКЮСОСУДИСТОИ АНАТОМИИ ТКАНЕЙ

ИТИПЫ КРОВОСНАБЖЕНИЯ ЛОСКУТОВ

2.1.ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

КРОВОСНАБЖЕНИЯ ТКАНЕЙ

Основой успешного использования много- |

определяет принципиально различные возмож- |

||||||

численных |

методов пластической |

хирургии |

ности выделения и пересадки комплексов |

||||

являются четкие представления о кровоснабже- |

тканей, снабжаемых конкретными источника- |

||||||

нии тканей, что позволяет хирургу правильно |

ми. |

|

|

||||

выбрать способ замещения дефекта, состав |

Осевые артерии — это артериальные сосуды, |

||||||

лоскута и локализацию донорской зоны. На |

которые, располагаясь, как правило, в близком |

||||||

знании |

микрососудистой |

анатомии |

основаны |

к центробежному направлении, способны обес- |

|||

планирование формы и размеров комплекса |

печить кровоснабжение относительно крупного |

||||||

тканей, техника его выделения и пересадки и |

участка тканей, имеющего практическое значе- |

||||||

даже особенности послеоперационного лечения. |

ние с позиций пластической хирургии. |

||||||

Универсальным принципом строения сосу- |

В зависимости от расположения все осевые |

||||||

дистой системы человека и представителей |

артерии можно условно разделить на 3 основ- |

||||||

животного мира является наличие в каждом |

ные группы. |

|

|

||||

относительно крупном участке тканей опреде- |

Магистральные |

осевые артерии являются |

|||||

ленной сосудистой оси, что обеспечивает дви- |

крупными артериальными стволами, которые |

||||||

жение крови от центра (сердце) к периферии |

в большинстве случаев способны обеспечить |

||||||

с ее прохождением через капиллярное русло и |

питание всей конечности, либо ее крупного |

||||||

последующим возвращением в центр через |

сегмента (рис. 2.1.1). На верхней |

конечности |

|||||

венозные коллекторы. |

|

|

к магистральным осевым сосудам можно |

||||

В последнее десятилетие бурное развитие |

отнести подключичную, подмышечную, плече- |

||||||

пластической хирургии потребовало классифи- |

вую артерии, лучевую, локтевую и межкостные |

||||||

кации |

многочисленных |

вариантов |

строения |

артерии предплечья, глубокую и поверхностную |

|||

сосудистой системы органов и тканей человека. |

артериальные дуги кисти. На нижней конеч- |

||||||

Основным принципом такой систематизации, |

ности—поверхностный и глубокий бедренные |

||||||

с точки зрения пластического хирурга, может |

сосудистые пучки, большеберцовые и малобер- |

||||||

стать возможность выделения и пересадки |

цовый пучки голени, тыльный сосудистый |

||||||

участков |

|

тканей, сохраняющих достаточное |

пучок стопы, подошвенные артериальные дуги. |

||||

питание. Последнее является одной из страте- |

С использованием в качестве источника |

||||||

гических задач пластической операции. |

питания магистральной осевой артерии в |

||||||

В настоящее время в пластической хирургии |

большинстве случаев может быть осуществлена |

||||||

общепринято условное деление сосудов на два |

пересадка целого сегмента и даже всей конеч- |

||||||

основных |

типа: осевые |

и сегментарные. Это |

ности (например, |

перекрестная |

реплантация |

||

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МИКРОСОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ ТКАНЕЙ |

|

|

|

25 |

||||

|

|

|

имеющие сложную форму и возможность |

|||||

|

|

|

относительно независимого взаимного переме- |

|||||

|

|

|

щения их частей (см. гл. 3.5, стр. 45). |

|

||||

|

|

|

Примерами осевых артерий промежуточно- |

|||||

|

|

|

го типа являются подлопаточная артерия, |

|||||

|

|

|

глубокая артерия плеча, огибающие бедренную |

|||||

|

|

|

кость сосуды и др. Их перевязка может привести |

|||||

|

|

|

к снижению кровотока на ограниченном участке |

|||||

|

|

|

тканей, что при отсутствии дополнительных |

|||||

|

|

|

повреждений компенсируется за счет соседних |

|||||

|

|

|

источников питания. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Конечные осевые артерии являются ветвями |

|||||

|

|

|

промежуточных осевых артерий (или отходят |

|||||

|

|

|

непосредственно от магистральных стволов) и |

|||||

|

|

|

снабжают участок тканей, имеющий относи- |

|||||

|

|

|

тельно независимую сосудистую зону, а часто — |

|||||

|

|

|

границы и функцию (см. рис. 2.1.1). На осевой |

|||||

|

|

|

конечной артерии могут быть взяты и переса- |

|||||

|

|

|

жены отдельная мышца или ее крупная часть |

|||||

|

|

|

(торакодорсальные сосуды, ягодичные артерии |

|||||

|

|

|

и др.), кости (питающие артерии), нервы |

|||||

|

|

|

(артерии седалищного и срединного нервов), |

|||||

|

|

|

кожно-фасциальные лоскуты (поверхностные |

|||||

|

|

|

огибающие подвздошную кость сосуды, кожные |

|||||

|

|

|

ветви перфорирующих артерий на бедре, на- |

|||||

|

|

|

ружная артерия грудной клетки и мн. др.). |

|||||

|

|

|

Сегментарные артерии — отходят от |

осе- |

||||

|

|

|

вых артерий и, как правило, обеспечивают |

|||||

|

|

|

питание |

относительно небольших |

участков |

|||

|

|

|

тканей, которые, с позиций пластической |

|||||

Рис. 2.1.1. Схематическое изображение артериального сосу- |

хирургии, имеют меньшее практическое значение |

|||||||

дистого дерева. |

|

|

(рис. 2.1.2). |

|

|

|

|

|

Виды осевых артерий: 1 — магистральная; 2 — промежуточная; 3 — |

При отсутствии доминирующего артериаль- |

|||||||

|

|

|

ного источника питания лоскуты с сегментар- |

|||||

голени, временная гетеропическая реплантация |

ным типом питания снабжаются несколькими |

|||||||

мелкими |

(сегментарными) |

артериями, |

что |

|||||

конечности, закрытие участком |

отчлененной |

исключает их пересадку в свободном или |

||||||

конечности обширной раневой поверхности и |

островковом вариантах. |

|

|

|

||||

др.). При перевязке магистральной артерии |

Валено отметить (и это будет подчеркнуто |

|||||||

существенно уменьшается, а иногда даже пре- |

неоднократно), что деление сосудов (типов |

|||||||

кращается прохождение крови на периферию, |

кровоснабжения тканей) на осевые и сегмен- |

|||||||

что может привести к декомпенсированной |

тарные — весьма условно и имеет прежде всего |

|||||||

ишемии обширного участка тканей, а иногда |

прикладное значение. С теоретической же точки |

|||||||

и целой конечности. Тем не менее во многих |

зрения, артерия любого размера является |

|||||||

случаях некоторые из магистральных артерий |

сосудистой осью для соответствующего по |

|||||||

могут быть использованы в качестве сосудистой |

размерам и топографии участка тканей. По- |

|||||||

ножки, если их перевязка (по данным специ- |

этому любая артерия может быть признана |

|||||||

ального исследования) не сопровождается опас- |

осевой или сегментарной в зависимости от |

|||||||

ным снижением кровотока на периферии. |

варианта выделения комплекса тканей (см рис. |

|||||||

Наиболее часто — это |

сосудистые |

пучки пред- |

2.1.2, б). |

|

|

|

|

|

плечья, голени, стопы и кисти. |

|

Однако на практике хирурги используют |

||||||

Промежуточные осевые артерии являются |

лишь достаточно большие участки тканей, |

|||||||

крупными ветвями магистральных сосудов (см. |

причем на относительно крупных сосудах |

|||||||

рис. 2.1.1) и обеспечивают питание двух и |

(диаметр 0,8—1 мм и более), которые и |

|||||||

более сравнительно |

крупных анатомических |

являются осевыми для конкретного лоскута. |

||||||

структур (участков тканей), имеющих относи- |

Их сохранение (или наложение микрососуди- |

|||||||

тельно независимые сосудистые зоны, границы, |

стого шва) определяет успех пересадки. |

|

||||||

а часто и функцию (мышцы, кости, участки |

С другой стороны, любой участок тканей |

|||||||

покровных тканей). |

|

|

конечности, снабжаемый осевой артерией, име- |

|||||

На осевых артериях промежуточного типа, |

ет дополнительные |

сегментарные |

источники |

|||||

так же как и на магистральных сосудах, можно |

питания, и разделение этих понятий в каждом |

|||||||

выделить и пересадить поликомплексы тканей, |

конкретном случае |

имеет |

важное |

прикладное |

||||