Патологическая анатомия (А.И. Струков, В.В. Серов)

.pdf

760 |

Частная патологическая анатомия |

слизистой оболочки полости рта. Первичная карцинома челюстных костей возникает из эпителия дизонтогенетических одонтогенных кист. Рост опухоли быстрый, с выраженной деструкцией кости.

Опухоли, гистогенетически связанные с одонтогенной мезенхимой

Доброкачественные опухоли: дентинома, миксома, цементома. Дентинома — редкое новообразование. На рентгенограммах имеет вид хорошо ограниченного разрежения костной ткани. Гистологически состоит из тяжей одонтогенного эпителия, незрелой соединительной ткани и островков диспластического дентина (рис. 26-13).

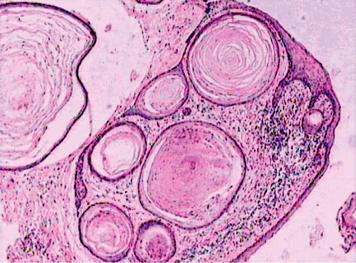

Миксома — одонтогенная опухоль, почти никогда не имеет капсулы, отличается местным деструирующим ростом, часто рецидивирует после удаления. В отличие от миксомы другой локализации содержит тяжи неактивного одонтогенного эпителия. Цементома (цементомы) — большая группа новообразований без нечетких признаков. Непременный морфологический признак — образование цементоподобного вещества с большей или меньшей степенью минерализации (рис. 26-14). Выделяют доброкачественную цементобластому, которую обнаруживают около корня премоляра или моляра обычно нижней челюсти. Ткань опухоли спаяна с корнями зуба.

Цементирующая фиброма — опухоль, в которой среди фиброзной ткани расположены округлые и дольчатые, интенсивно базофильные массы цементоподобной ткани. Редко встречается гигантская цементома, которая носит множественный характер и наследственное происхождение.

Рис. 26-13. Дентинома

Глава 26. Болезни орофациальной области |

761 |

Рис. 26-14. Цементома

Одонтогенные опухоли смешанного генеза

Амелобластическая фиброма состоит из островков пролиферирующего одонтогенного эпителия и рыхлой, напоминающей зубной сосочек соединительной ткани. Эта опухоль развивается в детском и молодом возрасте и расположена в области премоляров.

Одонтогенная фиброма в отличие от амелобластической построена из островков неактивного одонтогенного эпителия и зрелой соединительной ткани. Встречается у людей старшего возраста.

Одонтоамелобластома — очень редкое новообразование, имеющее в составе островки одонтогенного эпителия, как в амелобластоме, и островки эмали и дентина.

Амелобластическая фиброодонтома возникает в молодом возрасте. Гистологически имеет сходство с амелобластической фибромой, но содержит дентин и эмаль.

Злокачественные опухоли этой группы — одонтогенные саркомы (амелобластическая фибросаркома, амелобластическая одонтосаркома).

Амелобластическая саркома по строению напоминает амелобластическую фиброму, но соединительнотканный компонент представлен низкодифференцированной фибросаркомой.

Амелобластическая одонтосаркома — редкое новообразование. По гистологической картине напоминает амелобластическую саркому, но в ней обнаруживают немного диспластического дентина и эмали.

Ряд образований челюстных костей рассматривают как пороки развития — гамартомы, или одонтомы, которые возникают часто в области угла

762 |

Частная патологическая анатомия |

нижней челюсти в месте непрорезавшихся зубов. Одонтомы, как правило, имеют толстую фиброзную капсулу. Различают сложную и составную одонтому.

Сложная одонтома состоит из зубных тканей (эмали, дентина, пульпы), расположенных хаотично.

Составная одонтома — большое количество (иногда до 200) мелких зубоподобных образований, где эмаль, дентин и пульпа по топографии напоминают строение обычных зубов.

БОЛЕЗНИ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

Заболевания слюнных желез бывают врожденными и приобретенными. Врожденные заболевания: агенезия, гипоплазия, эктопия, гипертрофия желез и добавочные железы. Ряд заболеваний связан с изменениями протоков желез — атрезия протоков, сужение или эктазия, аномальные ветвления, дефекты стенок с образованием врожденных фистул.

Приобретенные заболевания воспаление слюнных желез (сиалоаденит), слюннокаменная болезнь, кисты желез, опухоли и опухолеподобные заболевания.

Сиалоаденит

Сиалоаденит — воспаление любой слюнной железы; паротит — воспаление околоушной железы. Сиалоаденит может быть первичным (самостоятельным заболеванием) или чаще вторичным (осложнением или проявлением другого заболевания). В воспаление вовлекается одна железа или одновременно обе симметрично расположенные железы; иногда поражение желез множественное. Сиалоаденит течет остро или хронически, нередко с обострениями.

Этиология и патогенез. Развитие сиалоаденита связано, как правило, с инфекцией. Первичный сиалоаденит связан с вирусной инфекцией — эпидемическим паротитом и цитомегалией. Вторичный сиалоаденит вызывают разнообразные бактерии, грибы. Пути проникновения инфекции в железу — стоматогенный (через протоки желез), гематогенный, лимфогенный и контактный. Сиалоаденит неинфекционной природы развивается при отравлении солями тяжелых металлов, при выведении их слюной.

Патологическая анатомия. Острый сиалоаденит может быть серозным, гнойным (очаговым или диффузным), редко — гангренозным. Хронический сиалоаденит, как правило, межуточный продуктивный. Особый вид хронического сиалоаденита с выраженной лимфоцитарной инфильтрацией стромы наблюдают при сухом синдроме Шегрена и болезни Микулича, при которой, в отличие от сухого синдрома, отсутствует артрит.

Осложнения и исходы. Острый сиалоаденит заканчивается выздоровлением или переходом в хронический. Исход хронического сиалоаденита — склероз (цирроз) железы с атрофией ацинарных отделов, липоматозом

Глава 26. Болезни орофациальной области |

763 |

стромы, со снижением или выпадением функции, что особенно опасно при системном поражении желез (синдроме Шегрена), так как приводит к ксеростомии.

Слюннокаменная болезнь

Слюннокаменная болезнь (сиалолитиаз) — заболевание, связанное с образованием в железе, чаще в ее протоках конкрементов (камней). Чаще других поражается подчелюстная железа, в околоушной железе камни образуются редко, почти никогда не поражается подъязычная железа. Болеют преимущественно мужчины среднего возраста.

Этиология и патогенез. Образование слюнных камней связывают с дискинезией протоков, воспалением, застоем и ощелачиванием (рН 7,1–7,4) слюны, увеличением ее вязкости, попаданием в протоки инородных тел. Эти факторы способствуют выпадению из слюны солей (фосфата и карбоната кальция) с кристаллизацией их на органической основе — матрице (слущенные эпителиальные клетки, муцин).

Патологическая анатомия. Величина камней — диаметром от песчинок до 2 см, форма овальная или продолговатая, цвет серый и желтоватый, консистенция мягкая или плотная. При обтурации протока в нем возникает или обостряется воспаление — сиалодохит. Развивается гнойный сиалоаденит. Со временем сиалоаденит становится хроническим с периодическими обострениями.

Осложнения и исходы. При хроническом течении развивается склероз (цирроз) железы.

Кисты желез

Кисты желез очень часто возникают в малых слюнных железах. Причина их — травма, воспаление протоков с последующим их склерозом и облитерацией. В связи с этим по своему генезу кисты слюнных желез следует отнести к ретенционным. Величина кист различна. Киста с мукоидным содержимым — мукоцеле.

Опухоли слюнных желез

Опухоли слюнных желез составляют около 6% всех опухолей человека, но в стоматологической онкологии они составляют большую долю. Опухоли развиваются в больших (околоушных, подчелюстных, подъязычных) и малых слюнных железах слизистой оболочки полости рта: области щек, мягкого и твердого нёба, ротоглотки, дна ротовой полости, языка, губ. Чаще всего встречаются опухоли слюнных желез эпителиального генеза.

Формы эпителиальных опухолей по Международной классификации опухолей слюнных желез (ВОЗ):

–аденомы: плеоморфная, мономорфная (оксифильная, аденолимфома, другие типы);

764 |

Частная патологическая анатомия |

–мукоэпидермоидная опухоль;

–ациноклеточная опухоль;

–карцинома: аденокистозная, аденокарцинома, эпидермоидная, недифференцированная, карцинома в полиморфной аденоме (злокачественная смешанная опухоль).

Плеоморфная аденома — самая частая эпителиальная опухоль слюнных желез, составляющая более 50% опухолей этой локализации. Почти 90% из них локализуются в околоушной железе. Опухоль встречается часто у людей старше 40 лет, у женщин — в 2 раза чаще. Растет опухоль медленно (10–15 лет). Опухоль — узел округлой или овальной формы, иногда бугристой, плотноватой или эластической консистенции, размером до 5–6 см, окружен тонкой капсулой. На разрезе ткань опухоли белесоватая, часто ослизненная, с мелкими кистами. Гистологически опухоль чрезвычайно разнообразна — плеоморфная аденома. Эпителиальные образования имеют структуру протоков, солидных полей, отдельных гнезд, анастомозирующих между собой тяжей, построенных из клеток округлой, полигональной, кубической, иногда цилиндрической формы. Часты скопления клеток миоэпителия вытянутой, веретенообразной формы со светлой цитоплазмой. Кроме эпителиальных структур, характерно наличие очагов и полей мукоидного, миксоидного и хондроидного веществ (рис. 26-15) — продуктов секреции миоэпителиальных клеток, подвергшихся опухолевой трансформации. В опухоли встречаются очаги гиалиноза стромы, в эпителиальных участках — ороговение.

Мономорфная аденома — редкая доброкачественная опухоль слюнной железы (1–3%). Локализуется часто в околоушной железе. Растет медленно,

Рис. 26-15. Плеоморфная аденома

Глава 26. Болезни орофациальной области |

765 |

имеет вид инкапсулированного узла округлой формы, диаметром 1–2 см, мягкой или плотноватой консистенции, беловато-розоватого и в некоторых случаях коричневатого цвета. Гистологически выделяют аденому тубулярного, трабекулярного строения, базально-клеточный и светлоклеточный типы, папиллярную цистаденому. В пределах одной опухоли строение их однотипно, строма развита слабо.

Оксифильная аденома (онкоцитома) построена из крупных эозинофильных клеток с мелкой зернистостью цитоплазмы.

Аденолимфома среди мономорфных аденом занимает особое место. Это относительно редкая опухоль, раположена почти исключительно в околоушных железах преимущественно у мужчин пожилого возраста. Она представляет собой четко отграниченный узел, диаметром до 5 см, сероватобелого цвета, дольчатого строения с множеством мелких или крупных кист. Гистологическое строение: призматический эпителий с эозинофильной цитоплазмой расположен в два ряда, формирует сосочковые выросты и выстилает образованные полости. Строма обильно инфильтрирована лимфоцитами, формирующими фолликулы.

Мукоэпидермоидная опухоль — новообразование, характеризуемое двойной дифференцировкой клеток: эпидермоидными и слизеобразующими клетками. Встречается в любом возрасте, несколько чаще у женщин, преимущественно в околоушной железе, реже — в других железах. Опухоль не всегда четко отграничена, иногда округлой или неправильной формы, может состоять из нескольких узлов. Цвет ее серовато-белый или сероваторозовый, консистенция плотная, довольно часто обнаруживают кисты со слизистым содержимым. Гистологически находят различное сочетание клеток эпидермоидного типа, образующих солидные структуры и тяжи из слизеобразующих клеток, которые могут выстилать полости, содержащие слизь. Ороговения не наблюдают, строма хорошо выражена. Иногда определяют мелкие и темные клетки промежуточного типа, способные дифференцироваться в разных направлениях, и поля светлых клеток. Преобладание клеток промежуточного типа, утрата способности к слизеобразованию — показатель низкой дифференцировки опухоли. Такая опухоль имеет выраженный инвазивный рост и метастазирование. Признаки злокачественности в виде гиперхромности ядер, полиморфизма и атипизма клеток встречаются редко. Такую опухоль некоторые исследователи называют

мукоэпидермоидным раком.

Ациноклеточная опухоль (ацинозно-клеточная) — довольно редкая опухоль, которая развивается в любом возрасте и в любом месте. Клетки опухоли напоминают серозные (ацинарные) клетки слюнных желез, в связи с чем эта опухоль и получила название. Цитоплазма их базофильная, мелкозернистая, иногда светлая. Ациноклеточные опухоли часто хорошо отграничены, но могут иметь и выраженный инвазивный рост. Характерно образование солидных полей. Особенность опухоли — способность к метастазированию при отсутствии морфологических признаков злокачественности.

Карцинома (рак) слюнных желез разнообразна. Первое место среди злокачественных эпителиальных опухолей слюнных желез принадлежит аденоки-

766 |

Частная патологическая анатомия |

стозной карциноме, которая составляет 10–20% эпителиальных новообразований слюнных желез. Опухоль встречается во всех железах, но особенно часто в малых железах твердого и мягкого нёба. Наблюдают часто в возрасте 40–60 лет у мужчин и у женщин. Опухоль состоит из плотного узла небольшого размера, сероватого цвета, без четкой границы. Гистологическая картина характерна: мелкие кубической формы с гиперхромным ядром клетки формируют альвеолы, анастомозирующие трабекулы, солидные и характерные решетчатые (криброзные) структуры. Между клетками накапливается базофильное или оксифильное вещество, образующее столбики и цилиндры, в связи с чем эту опухоль называли цилиндромой. Рост опухоли инвазивный, с характерным обрастанием нервных стволиков; метастазирует преимущественно гематогенным путем в легкие и кости.

Остальные виды карциномы встречаются в слюнных железах значительно реже. Гистологические варианты их разнообразны и аналогичны аденокарциноме других органов. Недифференцированная карцинома быстро растет, обладает лимфогенным и гематогенным метастазированием.

Опухолеподобные заболевания

Опухолеподобные заболевания слюнных желез — лимфоэпителиальные поражения, сиалоз и онкоцитоз у взрослых. Встречаются они редко.

БОЛЕЗНИ ГУБ, ЯЗЫКА, МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПОЛОСТИ РТА

Заболевания этих органов имеют разное происхождение: одни — врожденные, другие — приобретенные, иногда развивающиеся на фоне аномалий развития. Основа заболеваний — различные патологические процессы: дистрофия, воспаление, опухоли.

Хейлит

Хейлит — воспаление губ, чаще нижней губы. Хейлит может быть самостоятельным заболеванием или сочетаться с поражением языка и слизистой оболочки полости рта. По характеру течения различают острый, хронический и хронический хейлит с обострением. Выделяют клинико-морфоло- гические формы хейлита: эксфолиативный, гландулярный, контактный, метеорологический, актинический и хейлит Манганотти.

При эксфолиативном хейлите воспалена только красная кайма губ с повышенной десквамацией эпителия. Протекает хронически. Может присоединиться острое экссудативное воспаление: появляются гиперемия, отек губ, образуются наложения в виде корок.

Гландулярный хейлит характеризуется врожденной гипертрофией и гетеротопией мелких слюнных желез и их инфицированием.

Контактный (аллергический) хейлит возникает при контакте красной каймы губ с разнообразными веществами, выступающими в роли аллерге-

Глава 26. Болезни орофациальной области |

767 |

нов. Возникает иммунное воспаление, отражающее реакцию гиперчувствительности замедленного типа.

Метеорологический и актинический хейлит — воспалительная реакция на холод, повышенную влажность воздуха, ветер, ультрафиолетовые лучи.

Хейлит Манганотти — предраковое заболевание, заслуживает особого внимания. Он встречается у мужчин старше 50 лет, характеризуется поражением только нижней губы — эрозиями в центре губы на ярко гиперемированном фоне с образованием кровянистых корок. По внешнему виду хейлит Манганотти называют абразивным.

Глоссит

Глоссит — воспаление языка, возникает часто. Глоссит может быть самостоятельным заболеванием или сочетаться с поражением слизистой оболочки полости рта. По характеру течения он может быть острым, хроническим и хроническим с обострением. Клинико-анатомические формы глоссита: десквамативный, или эксфолиативный (географический язык), и ромбовидный.

Десквамативный (эксфолиативный) глоссит встречается часто, иногда он имеет семейный характер. Характерна выраженная десквамация эпителия со сменой очертаний очагов десквамации и восстановления эпителия — географический язык. Нередко сочетается со складчатым языком.

Ромбовидный глоссит — хронический, характеризуется частичным или полным отсутствием сосочков с папилломатозными разрастаниями на ограниченном участке языка, имеющем форму ромба или овала. При этом этот участок расположен по средней линии спинки языка впереди желобовидных сосочков — срединный индуративный глоссит. Причина возникновения неизвестна. Некоторые исследователи относят эту форму глоссита к аномалиям развития, не исключена роль различной микрофлоры полости рта.

Стоматит

Стоматит — воспаление слизистой оболочки полости рта, довольно частое заболевание. Слизистые оболочки щек, дна полости рта, мягкого и твердого нёба поражены изолированно и в сочетании с гингивитом, глосситом, реже — хейлитом.

Стоматит может быть самостоятельным заболеванием, а также проявлением или осложнением многих других болезней. Как самостоятельное заболевание стоматит имеет разные клинико-морфологические формы.

Согласно причине возникновения выделяют стоматит:

–травматический: механический, химический, в том числе медикаментозный, лучевой и др.;

–инфекционный: вирусный, бактериальный, в том числе туберкулезный и сифилитический, микотический и др.;

–аллергический;

768 |

Частная патологическая анатомия |

–при экзогенных отравлениях, в том числе профессиональных;

–при некоторых соматических заболеваниях, болезнях обмена веществ: эндокринных заболеваниях, болезнях желудочно-кишечного тракта

исердечно-сосудистой системы, ревматических заболеваниях, гипо-

иавитаминозах и др.;

–при дерматозах: пузырчатке, герпетиформном дерматите Дюринга, красном плоском лишае и др.

По характеру воспаления стоматит разделяют на катаральный, ката- рально-десквамативный, катарально-язвенный, гангренозный, стоматит с образованием везикул, пузырей, афт, очагов пара- и гиперкератоза.

Предопухолевые заболевания

Описанные хейлит, глоссит и стоматит при их хроническом течении — предопухолевые состояния, т.е. фон, на котором может развиться опухоль. К предопухолевым изменениям относят лейкоплакию, ограниченный гиперкератоз и кератоакантому губ, хейлит Манганотти. Наибольшее значение среди них имеет лейкоплакия.

Лейкоплакия (от греч. leucos — белый, франц. laque — пластина) — дистрофия эпителия слизистой оболочки с ороговением при ее хроническом раздражении. Течение хроническое, на слизистой оболочке появляются вначале белые пятна, а затем бляшки. Пятна и бляшки расположены часто на слизистой оболочке языка, реже — в других местах слизистой оболочки полости рта. Бляшки обычно выступают над поверхностью слизистой оболочки, поверхность их может быть шероховатой, покрытой трещинами. Лейкоплакия встречается обычно у людей 30–50 лет и во много раз чаще у мужчин. Она возникает часто на почве длительных раздражений при курении, жевании табака, длительной травматизации слизистой оболочки протезами и кариозными зубами (местные факторы), а также на почве хронических язв инфекционного происхождения (сифилис) или недостатка витамина А (общие факторы).

Выделяют две формы лейкоплакии: плоскую и бородавчатую. Гистологически при плоской форме отмечают утолщение многослойного плоского эпителия за счет расширения базального и зернистого слоев, паракератоза и акантоза. Акантотические тяжи эпителия глубоко погружены в дерму, где появляются круглоклеточные инфильтраты. При бородавчатой форме эпителий утолщается за счет пролиферации и расширения базального слоя, поэтому поверхность бляшек становится шероховатой. В дерме находят массивные лимфоплазмоцитарные инфильтраты.

Лейкоплакия продолжается многие годы и может закончиться развитием рака, особенно часто (до 50%) при бородавчатой форме. В связи с этим лейкоплакию рассматривают как предраковое заболевание.

Глава 26. Болезни орофациальной области |

769 |

Опухоли

Опухоли губ, языка, мягких тканей полости рта: эпителиальные, мезенхимальные, опухоли периферической нервной системы, из меланинобразующей ткани, тератомы. Они могут быть доброкачественными и злокачественными. Особенность их — возможность вызывать расстройства важных жизненных функций (жевания, глотания, дыхания) и косметические дефекты.

Контрольные вопросы и задания

1.Назовите основные изменения при кариесе.

2.Перечислите клинико-анатомические стадии кариеса.

3.Назовите основные виды острых пульпитов.

4.Перечислите виды хронических пульпитов.

5.Назовите основные изменения при пародонтите.

6.Назовите основные изменения при пародонтозе.

7.Назовите морфологические особенности фиброзной дисплазии.

8.Перечислите виды одонтогенных опухолей.

9.Охарактеризуйте структурные изменения в слюнной железе при сиалоадените.

10.Перечислите виды опухолей слюнных желез.