Патологическая анатомия (А.И. Струков, В.В. Серов)

.pdf

710 |

Частная патологическая анатомия |

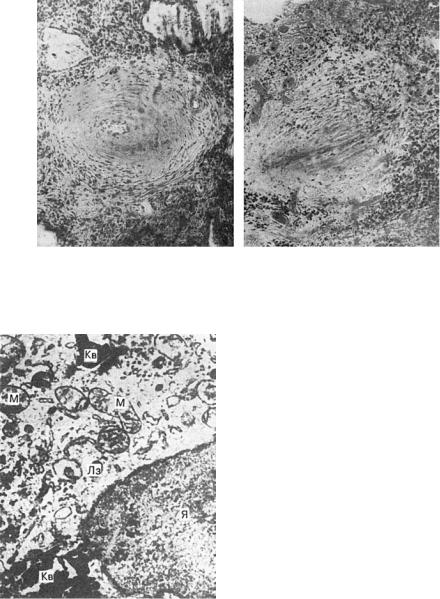

Рис. 24-43. Уринарный шистосомоз. Яйца паразита в шистосомной гранулеме

вповерхностных слоях слизистой оболочки мочевого пузыря развиваются воспаление, кровоизлияния, слущивание эпителиального покрова. Затем изменения распространяются на более глубокие слои стенки. В подслизистом слое вокруг яиц шистосом появляются лейкоцитарные инфильтраты, они охватывают всю толщину слизистой оболочки, в которой образуются язвы. Со временем экссудативная тканевая реакция сменяется продуктивной, вокруг яиц формируется грануляционная ткань с большим количеством эпителиоидных клеток, образуя шистосомную гранулему (рис. 24-43). Процесс приобретает хроническое течение, исход которого — склероз и деформация стенки пузыря. Погибшие яйца обызвествляются. Распространение паразита в венах малого таза ведет к очагам поражения

впредстательной железе, придатке яичка. При медленном заживлении язв мочевого пузыря возможно развитие рака.

При кишечном шистосомозе в толстой кишке развивается воспаление — шистосомозный колит, завершающийся склерозом стенки кишки. Встречаются случаи шистосомозного аппендицита.

Возможно гематогенное распространение паразитов, которые попадают в печень, легкие, головной мозг. На месте их внедрения образуются воспалительные инфильтраты, грануляционная ткань (гранулемы) с последующим склерозом.

Контрольные вопросы и задания

1.Перечислите виды сосуществования микроорганизма и организма человека.

2.Перечислите пути заражения инфекционными заболеваниями.

Глава 24. Инфекционные болезни |

711 |

3.Перечислите общие признаки для всех инфекционных заболеваний.

4.Как классифицируют инфекционные заболевания по биологическому признаку?

5.Как классифицируют инфекционные заболевания по механизму пере-

дачи?

6.Как классифицируют инфекционные заболевания по характеру течения?

7.Что такое первичный инфекционный комплекс?

8.Какое патогенетическое значение имеет цикличность развития инфекционных болезней?

9.Охарактеризуйте патогенез гриппа и назовите его виды.

10.Какова морфология гриппа средней тяжести?

11.Каковы особенности течения гриппа у детей?

12.Охарактеризуйте морфологические изменения при респираторносинцитиальной инфекции.

13.Охарактеризуйте течение аденовирусной инфекции и ее морфологические проявления.

14.Что такое ВИЧ-инфекция, и каков ее патогенез?

15.Какие опухоли могут развиваться при СПИДе?

16.Что объединяет все риккетсиозы?

17.Перечислите и охарактеризуйте формы сальмонеллеза.

18.Охарактеризуйте морфологию стадий колита при дизентерии.

19.Охарактеризуйте морфологию холерного энтерита.

20 Что такое карантинные инфекции, и какие болезни входят в эту группу?

21.Какие формы чумы принято выделять, и какова их морфология?

22.В чем заключаются морфологические особенности сибирской язвы?

23.Что такое туберкулез, и какие особенности отличают его от других инфекций?

24.Опишите морфологию первичного и гематогенного туберкулеза.

25.Каковы формы прогрессирования первичного туберкулеза?

26.Назовите формы гематогенного туберкулеза.

27.Что такое вторичный туберкулез? Перечислите его формы.

28.Перечислите и охарактеризуйте морфологию периодов сифилиса.

29.Охарактеризуйте формы малярии в зависимости от вида малярийного плазмодия.

Глава 25

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ

Профессиональные болезни — болезни в результате воздействия на организм патогенных факторов производственной среды в условиях трудовой деятельности человека.

Этиология, патогенез и классификация. Единой классификации профессиональных болезней не существует. Наиболее распространена классификация, в основу которой положен этиологический принцип. Выделяют 5 групп профессиональных заболеваний, вызываемых воздействием химических производственных факторов, промышленной пыли, физических факторов, перенапряжения, биологических факторов.

Среди механизмов развития профессиональных заболеваний наряду со специфическими, обусловленными особенностями действия профессионального фактора, существуют и неспецифические. Особенности патогенеза профессиональных заболеваний определяются комплексным воздействием разных факторов: химических, пылевых, вибраций, измененных микроклиматических условий и т.д. Многие профессиональные факторы обладают отдаленными эффектами действия. Онкогенный эффект существует при асбестозе, при котором нередко возникают мезотелиома плевры и рак легких, при бериллиозе — рак легких. Длительное воздействие никеля, хрома

ицинка вызывает в отдаленном периоде злокачественную опухоль в месте соприкосновения с ними и в разных органах. Некоторые профессиональные факторы обладают гонадотропным действием, вызывают атрофию яичек

ияичников — никель, сурьма, марганец, электромагнитные волны (ЭМВ) радиочастот, ионизирующие излучения. Многие профессиональные факторы в отдаленном периоде оказывают не только гонадотропное, но и мутагенное и эмбриотропное действия (выкидыши, пороки развития и др.).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ

Эта группа заболеваний широка и многообразна: острые и хронические отравления и их последствия, протекающие с поражением различных органов и систем, болезни кожи (контактный дерматит, онихии и паронихии, меланодермия), литейная или фторопластовая (тефлоновая) лихорадка.

Этиология профессиональных болезней разнообразна. Существует большое количество ядовитых веществ, которые применяют в промышленности и могут быть причиной острых и хронических отравлений и заболеваний. К таким веществам относят свинец, тетраэтилсвинец, марганец, нитрогазы,

714 |

Частная патологическая анатомия |

или окислы азота, мышьяк и его соединения, мышьяковистый водород, фосфор и его соединения, синильную кислоту, дихлорэтан, четыреххлористый углерод, бензол. В сельском хозяйстве широко используют инсектициды и пестициды — источники отравления. Особенно опасны для человека фосфорорганические инсектициды (тиофос).

Изменения органов и тканей при отравлениях химическими промышленными ядами разнообразны. Они подробно описаны в учебниках токсикологии, судебной медицины, дерматологии. Однако каждая группа химических веществ при выраженном отравлении имеет особенности в патолого-анатомической картине, характерные только для этого отравления, т.е. при воздействии каждой группы химических веществ существует преимущественная локализация поражения — органы-мишени. Так, при интоксикации хлорированными углеводородами поражается главным образом печень, при интоксикации веществами, имеющими в своей структуре бензольное кольцо, — кроветворные органы, при интоксикации наркотиками — нервная система и печень, при интоксикации ртутью и ее производными — нервная система и почки.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЫЛИ (ПНЕВМОКОНИОЗЫ)

Пневмокониозы (от др.-греч. pneumon — легкие и konia — пыль) — пылевые болезни легких. Термин «пневмокониоз» предложил в 1867 г. Ф. Ценкер.

Промышленная пыль — это образуемые при производственном процессе мельчайшие частицы твердого вещества, которые, поступая в воздух, находятся в нем во взвешенном состоянии в течение более или менее длительного времени.

Различают неорганическую и органическую пыль. Неорганическая пыль — кварцевая, на 97–99% состоящая из свободной двуокиси кремния — SiO2, силикатная, металлическая. Органическая пыль — растительная (мучная, древесная, хлопковая, табачная) и животная (шерстяная, меховая, волосяная) пыль. Встречается смешанная пыль, например, содержащая в различном соотношении каменноугольную, кварцевую и силикатную пыль, или пыль железной руды, состоящая из железной и кварцевой пыли. Частицы промышленной пыли разделяют на видимые (более 10 мкм в поперечнике), микроскопические (0,25–10 мкм) и ультрамикроскопические (менее 0,25 мкм), обнаруживаемые с помощью электронного микроскопа.

Наибольшую опасность представляют частицы размером менее 5 мкм, проникающие в глубокие отделы легочной паренхимы. Большое значение имеют форма, консистенция пылевых частиц и их растворимость в тканевых жидкостях. Пылевые частицы с острыми, зазубренными краями травмируют слизистую оболочку дыхательных путей. Волокнистые пылинки животного и растительного происхождения вызывают хронический ринит,

Глава 25. Профессиональные болезни |

715 |

ларингит, трахеит, бронхит, пневмонию, пневмонит. При растворении частиц пыли возникают химические соединения, оказывающие раздражающее, токсическое и гистопатогенное влияние и обладающие способностью вызывать в легких развитие соединительной ткани, т.е. пневмосклероз.

Классификация. Среди пневмокониозов различают силикоз, силикатоз, металлокониоз, карбокониоз, пневмокониоз от смешанной пыли, пневмокониоз от органической пыли.

Силикоз

Силикоз (от лат. silicium— кремний), или халикоз (от греч. chalix — известковый камень), вызывается длительным вдыханием пыли, содержащей свободную двуокись кремния — SiO2 (рис. 25-1).

Патогенез. Развитие силикоза связывают с химическими, физическими и иммунными процессами, возникающими при взаимодействии пылевой частицы с тканями. При этом не исключена роль механического фактора.

Согласно токсико-химической теории, кристаллическая двуокись кремния медленно растворяется в тканевых жидкостях с образованием коллоидного раствора кремниевой кислоты (H2SiO2), которая повреждает ткань и вызывает фиброз. Однако эта теория не объясняет сложный механизм развития соединительной ткани при силикозе. Физико-химические теории позволяют объяснить механизм действия частиц кварца нарушением строения его кристаллической решетки, вследствие чего создаются благоприятные условия для активной химической реакции между частицей кварца и окружающей тканью. При медленном растворении частиц кварца образуется кремниевая кислота высокой степени полимеризации, обладающая токсическими свойствами и вызывающая развитие соединительной ткани, причем эта

а |

|

б |

Рис. 25-1. Силикоз. Частицы кварцевой пыли. Электронограмма: а — ×10 000; б — ×20 000

716 Частная патологическая анатомия

кислота, подобно гликозаминогликанам, принимает участие в построении коллагеновых волокон. Согласно иммунологической теории, при воздействии двуокиси кремния на ткани и клетки при их распаде появляются аутоантигены, что ведет к аутоиммунизации. Возникающий при взаимодействии антигена и антител иммунный комплекс оказывает патогенное влияние на соединительную ткань легких, в результате образуется силикотический узелок. Однако специфических антител при силикозе не обнаружено.

Первичная реакция в патогенезе силикоза — повреждение кварцевой пылью легочных макрофагов (пылевых клеток, или кониофагов). Поглощенные частицы кварца повреждают мембраны фаголизосом, в которых они располагаются, нарушая их проницаемость. В результате повышенной проницаемости мембран из фаголизосом выходят в цитоплазму гидролитические ферменты макрофагов, что приводит к их аутолизу и гибели. Согласно этой теории, ведущая роль в патогенезе силикотического фиброза пренадлежит гибели кониофагов с последующей стимуляцией фибробластов продуктами распада макрофагов.

Патологическая анатомия. В слизистой оболочке и в подслизистом слое носовых раковин, гортани и трахеи обнаруживают атрофию и склероз. Легкие при силикозе увеличены в объеме, плотные вследствие распространенного склероза и резко повышенного содержания двуокиси кремния: в сухом остатке здоровых легких оно составляет 0,04–0,73%, при силико-

|

зе — 4,7–12,35%. В легких силикоз |

||

|

проявляется в виде двух основных |

||

|

форм: узелковой и диффузно-скле- |

||

|

ротической (или интерстициальной). |

||

|

При |

узелковой форме в лег- |

|

|

ких находят значительное коли- |

||

|

чество |

силикотических |

узелков |

|

и узлов (рис. 25-2), представляющих |

||

|

собой милиарные и более крупные |

||

|

склеротические участки |

округлой, |

|

|

овальной или неправильной формы, |

||

|

серого или серо-черного цвета. |

||

|

При тяжелом силикозе узелки сли- |

||

|

ваются в крупные силикотические |

||

|

узлы, занимающие большую часть |

||

|

доли или даже целую долю, — опу- |

||

|

холевидная форма силикоза легких |

||

|

(рис. 25-3). Узелковая форма воз- |

||

|

никает |

при высоком содержании |

|

|

в пыли свободной двуокиси кремния |

||

|

и длительном воздействии пыли. |

||

|

При |

диффузно-склеротической |

|

Рис. 25-2. Силикоз. Многочисленные |

форме |

типичные силикотические |

|

силикотические узелки и узлы в лег- |

узелки в легких отсутствуют или их |

||

ком |

очень мало, их часто обнаруживают |

||

Глава 25. Профессиональные болезни |

717 |

|

в бифуркационных |

лимфатиче- |

|

ских узлах. Эту форму наблюда- |

|

|

ют при вдыхании промышленной |

|

|

пыли с малым содержанием свобод- |

|

|

ной двуокиси кремния. В последние |

|

|

годы в связи с применением раз- |

|

|

личных мер профилактики сили- |

|

|

коза чаще встречается диффузно- |

|

|

склеротическая форма силикоза. |

|

|

При этой форме в легких видны |

|

|

многочисленные тонкие тяжи сое- |

|

|

динительной ткани и склероз вокруг |

|

|

бронхов и сосудов. Соединительная |

|

|

ткань разрастается в альвеоляр- |

|

|

ных перегородках перибронхиально |

|

|

и периваскулярно. Развиваются рас- |

|

|

пространенная эмфизема, деформа- |

|

|

ция бронхов, сужение и расширение |

|

|

их просвета (бронхоэктазы), различ- |

|

|

ные формы бронхиолита, бронхита |

|

|

(чаще катарально-десквамативного, |

|

|

реже — гнойного). Иногда находят |

|

|

смешанную форму силикоза легких. |

Рис. 25-3. Опухолевидная форма сили- |

|

Силикотические |

узелки могут |

коза легких |

быть типичными и нетипичными. Строение типичных силикотиче-

ских узелков двоякое: одни образованы из концентрически расположенных гиалинизированных пучков соединительной ткани и имеют округлую форму, другие не имеют округлой формы и состоят из пучков соединительной ткани, вихреобразно идущих в различных направлениях (рис. 25-4). Нетипичные силикотические узелки имеют неправильное очертание, в них отсутствует концентрическое и вихреобразное расположение пучков соединительной ткани. Во всех узелках много частиц пыли, лежащих свободно или в кониофагах (рис. 25-5).

Силикотические узелки образуются в просветах альвеол и альвеолярных ходов, а также на месте лимфатических сосудов. Альвеолярные гистиоциты фагоцитируют частицы пыли и превращаются в кониофаги. При длительном и сильном запылении не все пылевые клетки удаляются, поэтому в просветах альвеол и альвеолярных ходах образуются их скопления. Между клетками появляются коллагеновые волокна, образуется клеточ- но-фиброзный узелок. Постепенно пылевые клетки гибнут, количество же волокон увеличивается — образуется типичный фиброзный узелок. Аналогичным образом строится силикотический узелок и на месте лимфатического сосуда.

При силикозе в центре крупных силикотических узлов происходит распад соединительной ткани с образованием силикотических каверн вследствие

718 |

Частная патологическая анатомия |

а |

|

б |

Рис. 25-4. Типичные силикотические узелки: а — узелок с концентрическим расположением коллагеновых пучков; б — узелок с вихреобразным расположением пучков

|

|

изменений в кровеносных сосудах |

|

|

и нервном аппарате легких, а также |

|

|

в результате нестойкости соединитель- |

|

|

ной ткани силикотических узелков |

|

|

и узлов, по биохимическому составу |

|

|

отличающейся от нормальной соеди- |

|

|

нительной ткани. Силикотическая |

|

|

соединительная ткань менее устой- |

|

|

чива к воздействию коллагеназы по |

|

|

сравнению с нормальной соедини- |

|

|

тельной тканью. |

|

|

В лимфатических узлах (бифуркаци- |

|

|

онных, прикорневых, паратрахеаль- |

|

|

ных, шейных, надключичных) обна- |

|

|

руживают много кварцевой пыли, |

|

|

распространенный склероз и силико- |

|

|

тические узелки. Иногда силикотиче- |

|

|

ские узелки встречаются в селезенке, |

Рис. 25-5. Силикоз. |

Альвеолярный |

печени, костном мозге. Правая поло- |

макрофаг (кониофаг), |

конгломераты |

вина сердца часто гипертрофирована |

и отдельные частицы кристаллов |

вплоть до развития типичного легоч- |

|

кварца (Кв) в цитоплазме макрофага: |

ного сердца. |

|

Я — ядро; М — митохондрия; Лз — |

К силикозу часто присоединяется |

|

лизосома. Электронограмма, ×25 000 |

туберкулез, развивается силикотубер- |

|

(по Поликару) |

|

кулез, при котором, помимо силико- |

Глава 25. Профессиональные болезни |

719 |

тических узелков и туберкулезных изменений, находят силикотуберкулезные очаги.

Течение силикоза хроническое. Его разделяют на три стадии — I, II и III. Редко встречается острый силикоз, характеризуемый развитием заболевания и наступлением смерти через короткий срок (1–2 года). Он развивается при очень высоком содержании в пыли свободной двуокиси кремния. Поздний силикоз — заболевание, выявляемое у рабочих спустя несколько лет после оставления ими профессии, связанной с воздействием пыли.

Силикатозы

Силикатозы — пневмокониозы, вызываемые пылью, которая содержит не свободную двуокись кремния, а силикаты, в которых она находится в связанном состоянии с другими элементами: магнием, алюминием, железом. Силикаты широко распространены в природе и имеют разнообразное применение в промышленности.

Среди силикатозов выделяют асбестоз, талькоз, каолиноз, цементоз, слюдяной пневмокониоз и др. Наибольшее значение имеют асбестоз, талькоз и слюдяной пневмокониоз.

Асбестоз

Асбестоз — пневмокониоз, развивающийся при длительном контакте с асбестовой пылью. Течение заболевания хроническое, с прогрессирующей одышкой, кашлем, легочно-сердечной недостаточностью.

Асбест (горный лен) — минерал волокнистого строения. Химический состав — водный силикат магния (3Mg×2SiO2×2Н2О). Волокна асбеста имеют длину 2–5 мкм и даже 125–150 мкм, толщина их — 10–60 мкм. Асбест широко применяется в промышленности.

Патологическая анатомия. При вскрытии трупов людей, больных асбестозом, постоянная находка — катарально-десквамативный, реже — гнойный бронхит, бронхо- и бронхиолоэктазы с гиперплазией слизистых желез, дистрофией хрящей и их кальцинозом. Поражение бронхов при асбестозе, по-видимому, связано с формой частиц асбеста, длинные острые пылинки которого, застревая в просвете бронхов и бронхиол, постоянно травмируют и раздражают их слизистую оболочку. В грудной полости обнаруживают распространенные плевральные спайки, плевра значительно утолщена. Легкие уплотнены вследствие разрастания соединительной ткани в межальвеолярных перегородках, между дольками, вокруг бронхов и сосудов. В отличие от силикоза, при асбестозе не образуются четко очерченные склеротические узелки и узлы. В разросшейся соединительной ткани находят значительные скопления пыли и небольшие инфильтраты из гистиоцитов, лимфоидных клеток. Характерно наличие асбестовых телец — светлоили темно-жел- тых образований длиной 15–150 нм, толщиной 1–5 нм, с булавовидными концами, состоящих как бы из отдельных сегментов; форма и величина их различны (рис. 25-6). В тяжелых случаях межуточный склероз достигает резкой степени, просветы альвеол едва заметны или их совсем не видно.