- •Теоретическая лингвистика

- •Содержание

- •Введение

- •Глава ι. Общая характеристика судебной лингвистической экспертизы

- •Глава ιι. Общая характеристика экспертных задач, решаемых при производстве лингвистической экспертизы в рамках различных категорий дел

- •Глава ιιι. Решение экспертных задач в рамках различных категорий дел

- •От редактора: Взаимоотношения языка, права и истины в монографии к.И. Бринева

- •Введение Теоретическая лингвистика, теория истины и судебная лингвистическая экспертиза

- •А) Субъективистская теория истины в теоретической лингвистике

- •В) Принцип реализма в теоретической лингвистике и его прикладное значение. Истина как соответствие фактам

- •С) Истина как соответствие фактам и необходимость лингвистической экспертизы

- •Глава ι. Общая характеристика судебной лингвистической экспертизы

- •1.1 Судебная лингвистическая экспертиза как отрасль юридической лингвистики

- •1.2. Проблема разграничения лингвистического и юридического уровней в лингвистической экспертизе

- •1.3. Лингвистическая экспертиза в процессуально-юридическом аспекте

- •1.3.1. Субъект экспертизы. Типы экспертиз

- •1.3.2. Место лингвистической экспертизы в процессе установления фактов, имеющих значение для разрешения дела

- •1.3.3. Выводы эксперта. Оценка экспертизы следственным и судебным органом

- •1.4. Лингвистическая экспертиза как исследование продуктов речевой деятельности

- •1.4.1. Объект и предмет лингвистической экспертизы

- •1.4.2. Цели и задачи лингвистической экспертизы. Пределы компетенции лингвиста-эксперта

- •1.4.3. Проблема метода лингвистической экспертизы

- •1.4.3.1. Интроспективные методы. Метод субституции спорных смыслов

- •1. Верно ли, что размер Ваших официальных доходов на "Приводе" - 180000 рублей в месяц?

- •1.4.3.2. Экспериментальные методы

- •1.4.4. Исследовательский аспект выводов экспертного заключения

- •1.5. Проблема отнесения лингвистической экспертизы к определенному роду судебных экспертиз

- •Глава ιι. Общая характеристика экспертных задач, решаемых при производстве лингвистической экспертизы в рамках различных категорий дел

- •2.1. Судебная лингвистическая экспертиза по делам об оскорблении

- •2.1.1. Общая характеристика экспертных задач по делам об оскорблении

- •2.1.2. Оскорбление как феномен права

- •2.1.3 Феномен оскорбления в правосознании лингвиста

- •2.1.4. Решение проблемы оскорбления в лингвистической экспертологии

- •2.1.5. Оскорбление как форма речевого поведения (оскорбление как речевой акт)

- •2.1.6 Другие формы речевого поведения, способные вызывать перлокутивный эффект обиды (обвинение и понижение статуса)

- •2.1.7. Проблемы экспертной квалификации неприличной формы

- •2.2. Судебная лингвистическая экспертиза по делам о клевете и распространении не соответствующих действительности порочащих сведений

- •2.2.1. Общая характеристика экспертных задач

- •2.2.2. Фактитивные и оценочные утверждения как феномен права

- •2.2.3. Проблема разграничения категорий «событие», «оценка», «факт», мнение»

- •2.2.3.1 Проблема разграничения категорий «сведение» / «мнение», «оценка» / «факт»

- •2.2.3.2. Противопоставление определенных и неопределенных высказываний

- •2.2.3.3. Противопоставление оценочных и описательных (дескриптивных) высказываний

- •2.2.3.4. Проблема разграничения категорий «факт» и «событие»

- •2.3. Судебная лингвистическая экспертиза по делам о разжигании межнациональной, религиозной, социальной розни и призывам к экстремистской деятельности

- •2.3.1 Общая характеристика экспертных задач. Призывы как феномен права

- •2.4. Судебная лингвистическая экспертиза по делам, связанным с угрозой

- •2.4.1. Общая характеристика экспертных задач

- •2.4.2. Угроза как феномен права

- •2.4.3. Угроза как речевой акт

- •2.5. Некоторые задачи, решение которых, не требует привлечения специалиста, обладающего познаниями в области лингвистики

- •2.5.1. Установление наличия / отсутствия негативной информации о лице / группе лиц

- •2.5.2. Квалификация информации на предмет ее отношения к наркотическим и психотропным веществам

- •Глава ιιι. Решение экспертных задач в рамках различных категорий дел

- •3.1. Решение экспертных задач по делам об оскорблении

- •3.1.1. Экспертная ситуация 1 а) Формулировка экспертных задач

- •В) Решение поставленных экспертных задач

- •3.1.2. Экспертная ситуация 2 а) Постановка экспертных задач

- •В) Решение поставленных задач

- •С) Объекты исследования Текст 1 Еще таманда…

- •Текст 2

- •Вчетвером в одной постели

- •3.2. Решение экспертных задач по делам о распространении не соответствующих действительности порочащих сведений

- •3.2.1. Экспертная ситуация 1 а) Постановка экспертных задач

- •В) Решение поставленных задач

- •3.2.2. Экспертная ситуация 2 а) Постановка экспертных задач

- •Б) Решение экспертных задач

- •В) Объекты экспертного исследования текст спорной публикации х-ом по нацпроекту

- •С) Рисунок-иллюстрация к спорной публикации

- •3.3 Решение экспертных задач по делам о разжигании национальной, религиозной, социальной розни и призывам к экстремистским действиям

- •3.3.1. Экспертная ситуация 1 а) Постановка экспертных задач

- •В) Решение экспертных задач

- •С) Объекты экспертизы текст правил игры Правила уровня «Персонаж «Уличный боец»

- •Правила уровня «Персонаж – «Интернет-боец»

- •Сломай Систему играючи! текст комментариев команды игры Размышления Команды Игры о тактике действий, о возне критиканов, о грядущей Битве, о страхе трусов и о крахе Системы

- •3.3.2 Экспертная ситуация 2 а) Постановка экспертных задач

- •В) Решение экспертных задач

- •С) Объекты экспертного исследования

- •3.4. Решение экспертных задач по делам, связным с установлением угрозы

- •3.4.1. Экспертная ситуация 1 а) Постановка экспертных задач

- •В) Решение экспертных задач

- •Заключение

- •Приложение Типовые вопросы и пределы компетенции лингвиста-эксперта в рамках решения экспертных задач по различным категориям дел

- •4.1. Пределы компетенция лингвиста-эксперта и типовые вопросы по делам об оскорблении (ст.Ст. 130, 297, 319 ук рф)

- •4.1.1 Компетенция лингвиста.

- •4.1.2. Типовые вопросы к лингвисту-эксперту:

- •4.2. Пределы компетенции лингвиста-эксперта и типовые вопросы по делам о распространении не соответствующих действительности порочащих сведений (ст. 152 гк рф) и клевете (ст.Ст. 129, 298 ук рф)

- •4.2.2. Типовые вопросы

- •4.3.1. В компетенцию лингвиста входит:

- •4.4. Пределы компетенции лингвиста и типовые вопросы по делам, связанным с квалификацией угрозы

- •Список литературы

- •Нормативные акты и судебная практика:

- •Список условных сокращений

- •Константин Иванович Бринев Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза

2.2.3. Проблема разграничения категорий «событие», «оценка», «факт», мнение»

2.2.3.1 Проблема разграничения категорий «сведение» / «мнение», «оценка» / «факт»

Проблема разграничения категорий сведения и мнения, оценки и факта не является ясной: не совсем понятно, во-первых, к какой области лингвистических проблем относится данное противопоставление и, во-вторых, не совсем ясно, как понимается эта проблема в конкретных работах, посвященных проблемам юридической лингвистики и лингвистической экспертизы.

Поясним последовательно оба момента. Первый момент связан с отсутствием в юридической лингвистике ясной формулировки лингвистической проблемы разграничения фактов и мнения или фактов и оценки. Такие общие вопросы, как: «К какой области – семантике или прагматике – относится данная проблема (другими словами, это проблема семантическая, прагматическая или относится и к той и к другой области)?» пока остаются открытыми.

Второй момент заключается в следующем: в конкретных публикациях и экспертных заключениях, посвященных данному вопросу, остается неясным, из каких содержательных предпосылок исходит лингвист при решении вопроса о том, что отражено в тексте – утверждение о фактах или оценка (мнение). Это заключается в том, что в лингвистических экспертизах знание о том, что является фактом, а что – мнением, находится в большинстве случаев в части «дано», а не в части «требуется доказать», а при описании случаев разграничения отсутствует опора на условные высказывания формы «если Х, то У», а потому отсутствуют описания, которые построены по образцу: «Это утверждение о фактах, потому что… или так как…». Эти формулировки, очевидно, связаны между собой: знание условных высказываний влечет за собой возможность вывода.

Если перед нами есть явления Х, У, Z и т.п., то это утверждение о фактах.

Перед нами утверждение о фактах, потому что перед нами явления Х, У, Z .

Таким образом, большинство экспертных заключений выполняется по методу определений36, а именно по методу интуитивного решения о том, подходит ли данное утверждение под понятие (или в другом аспекте – под определение, а, может быть, под слово) «факт» или нет, а данный метод может быть признан субъективным. Объективным данный метод мог бы быть только в случае, если все люди или лингвисты знали обо всех утверждениях, факты они или мнения, но очевидно, что такого не наблюдается.

Случаи же когда в работах по разграничению факта и мнения применяются какие-то критерии можно свести к нескольким:

Модальный критерий. Мнение – это то, что маркируется модальными словами и конструкциями. Сведения – это то, что такими конструкциями не маркируется.

Гносеологический критерий. Факты – это то, что проверяется на предмет соответствия действительности, мнение – то, что не проверяется.

Онтологический критерий. Факты – это то, что принадлежит действительности, мнения – то, что не принадлежит действительности, но является частью картины мира говорящего.

Из трех представленных критериев, пожалуй, лишь один не может быть положен в основание противопоставления фактов и мнения, это гносеологический критерий. Во-первых, очевидно, что определение потенциальной проверяемости высказывания не входит в компетенцию лингвиста-эксперта, более того, в теории познания проблема верифицируемости не является решенной, так что обыденные представления лингвиста о том, что верифицируемо, а что – нет, вряд ли могут являться надежным источником решения вопроса о квалификации высказывания в аспекте его принадлежности к высказываниям о фактах или оценочным суждениям37. Так, например, с точки зрения теории познания оказываются принципиально непроверяемыми утверждения с кванторами «всякий», «каждый», другими словами, предложения, построенные по типу «Все лебеди белые»38, принципиально непроверяемы, сюда же относятся все утверждения, которые являются законами природы (например, любой закон физики принципиально непроверяем) [Поппер, 2004]. Думаем, нет необходимости говорить о том, что предложение «Все лебеди белые» – это фактическое предложение. Следует отметить, что описанное положение дел справедливо лишь для операций с бесконечными множествами, если множества конечны, то утверждения с квантором «каждый» проверяемы. Это значит, что мы можем проверить, что все столы в каком-то конкретном месте (например, в конкретной комнате) являются небелыми39.

Во-вторых, наличие у высказывания значения «истина» не означает наличия эффективного способа верификации этого высказывания. Иными словами, высказывание может быть истинным и при этом может не быть способа проверки высказывания на предмет истины / лжи [Поппер, 2004]. Таким образом, потенциальная непроверяемость (которая всегда может быть трансформирована в субъективно обоснованную проверяемость) высказывания не может являться критерием для его признания оценочным суждением (мнением).

Вторые два принципа, безусловно, могут быть при соответствующих модификациях рассмотрены в качестве содержательных оснований для решения проблемы разграничения фактов и мнений. Рассмотрим каждый из них.

Онтологический критерий. Противопоставление субъективного и объективного может мыслиться (и как мы полагаем, такое представление имеет место в некоторых работах40) как противопоставление исключительно принадлежащего субъекту высказывания, а потому не могущего быть истинным и ложным, с одной стороны, утверждению о мире, с другой. Относительно последнего типа утверждений полагается, что они могут находиться на шкале истинно и ложно. В общем, как мы уже отметили, такое понимание может быть признано в качестве презумпции, но со следующими уточнениями: как противопоставление утверждений о ментальных состояниях утверждениям о состоянии мира, которые не зависят от таких состояний. При этом утверждения о ментальных состояниях могут быть истинными и ложными, другими словами, мы не согласны с тем, что субъективные мнения не могут быть проверены на предмет их соответствия действительности, то есть не могут быть фактическими высказываниями. Приведем пример41, который иллюстрирует обозначенные положения.

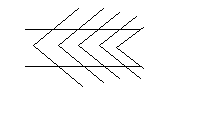

На рисунке изображены две линии, которые пересекаются углами.

Предположим, что кто-то утверждает: «Я вижу, что горизонтальные линии сужаются по направлению вправо». Очевидно, что утверждающий искренен, так как истинно, что он видит, как две горизонтальные линии сужаются по направлению вправо. Тогда как утверждение о самих линиях (а не о том, что видит говорящий) будет ложным, то есть будет ложным утверждение: «Линия А и линия В сужаются по направлению в право, то есть слева расстояние между этими линиями больше, чем справа». Это утверждение ложно, так как эти линии на самом деле параллельны.

Принципиально, что утверждения о ментальных состояниях – это тоже утверждения о фактах, фактах виденья, чувствования и т.п., вероятно, некоторые из этих утверждений могут быть проверены на предмет их истинности и ложности. В теории речевых актов данное свойство называется условием искренности речевого акта, знаменитый пример «Идет дождь, но я так не считаю» интерпретируется как высказывание, которое не является логическим противоречием

Действительно, предположим следующую ситуацию: существует человек, на которого не оказывают влияния углы в изображенных выше линиях, и он видит, что прямые параллельны, но по каким-то соображениям говорит то же, что и другие: «Эти прямые сужаются вправо», если он видит их параллельными, но утверждает об их непараллельности, то он утверждает ложь относительно своего виденья этих прямых.

Таким образом, если говорящий описывает свое ментальное состояние, утверждением, которое не соответствует этому состоянию (это является к тому же ложным высказыванием о таком состоянии), то он неискренен и наоборот.

Изложенное способно объяснить второй критерий противопоставления фактов и мнений, а именно модальный. Модальные слова служат смягчению иллокутивной силы утверждений: они делают из утверждений сообщения о ментальных состояниях субъекта, отправителя сообщений, отсюда и понятное требование, предъявляемое речевой этикой: «Не утверждай о фактах, если ты хоть в малейшей степени не уверен в том, что именно так обстоят дела». Употребляя вводные конструкции «по моему мнению», «вероятно», говорящий оставляет за собой право на ошибку, тем самым он не возлагает на себя ответственность за истинность высказывания, так как всего лишь утверждает о своих ментальных состояниях либо просто смягчает категоричность утверждаемого. Безусловно, при этом он может быть неискренним (говорящий может вводить «по-моему», тогда, как он считает, что «безусловно»)42.

Таким образом, первое противопоставление привело нас к решению проблемы разграничения с точки зрения прагматики: утверждение истинности или ложности пропозиции – это речевой акт, обладающий условиями искренности и т.п. Направленность утверждения на различные объекты (внутреннее состояние говорящего и состояние мира) порождает утверждение о фактах и событиях и утверждение о ментальных состояниях говорящего.

Семантический аспект проблемы выступает в качестве самостоятельного аспекта. Это аспект проблемы сводим к двум оппозициям:

Утверждения мнения связываются с неопределенностью речевых сообщений, тогда как утверждения фактов сводятся к более определенным сообщениям.

Утверждения о фактах или событиях противопоставлены оценочным высказываниям.

Далее рассмотрим более подробно каждую из названных оппозиций.