- •Повреждения таза Доступы к тазу

- •Лечение переломов таза

- •Лечение переломов крестцовой кости

- •Лечение крестцово-подвздошного синдесмолиза

- •Частичное удаление костей таза (гемипельвэктомия)

- •Вмешательства в области тазобедренного сустава Пункция тазобедренного сустава

- •Вскрытие тазобедренного сустава

- •Лечение переломов в области тазобедренного сустава

- •Лечение медиальных переломов шейки бедренной кости

- •Замещение головки бедренной кости эндопротезом

- •Вмешательства при осложнениях и отдаленных последствиях переломов в области тазобедренного сустава Псевдоартрозы шейки бедренной кости

- •Остеотомия в тазобедренном суставе

- •Лечение нагноений после операции на тазобедренном суставе

- •Экзартикуляция в тазобедренном суставе

- •Повреждения диафиза бедренной кости Доступ к диафизу бедренной кости

- •Лечение переломов диафиза бедренной кости

- •Консервативям лечение

- •Оперативное лечение

- •Шинирование костномозгового канала бедренной кости

- •Вмешательства при осложнениях и отдаленных последствиях переломов диафиза бедренной кости Лечение псевдоартрозов в области диафиза бедренной кости

- •Операция по поводу переломов бедренной кости, заживших в неправильной позиции

- •Лечение нагноения, возникшего после открытого перелома бедренной кости, и остеосинтеза

- •Лечение повреждений мышц и сухожилий

- •Ампутация в области бедра

- •Повреждения в области коленного сустава Пункция коленного сустава

- •Вскрытие коленного сустава

- •Переломы в области коленного сустава

- •Надмыщелковый перелом бедренной кости

- •Перелом головки большеберцовой кости

- •Перелом головки малоберцовой кости

- •Вывихи в области коленного сустава Травматический вывих коленного сустава

- •Вывих коленной чашечки

- •Удаление синовиальной оболочки коленного сустава

- •Ампутация в области колена

- •Пластинчатый остеосиитез большеберцовой кости

- •Введение винтов в большеберцовую кость

- •Костномозговое цитирование большеберцовой кости

- •Техника закрытого костномозгового цитирования

- •Шинкрование пучком проволоки по Hackethal

- •Вмешательства при осложнениях и отдаленных последствиях переломов костей голени Лечение псевдоартроза большеберцовой кости

- •10.После выздоровления больной в течение2лет находится под регулярным наблюдением. Коррекционные остеотомии в области голени

- •Оперативное лечение разрыва Ахиллова сухожилия

- •Техника проведения ампутации голени

- •Повреждения в области голеностопного сустава

- •Пункция голеностопного и тараино-пяточно-ладьевидного сустава

- •Обнажение голеностопного сустава

- •Лечение ушибов и дисторсий в области голеностопного сустава

- •Лечение переломов лодыжек

- •Консервативное лечение

- •Оперативное лечение

- •Лечение повреждения дистального эпифиза большеберцовой кости

- •Лечение вывихов в области голеностопного сустава

- •Вмешательства по поводу осложнений и отдаленных последствий повреждения лодыжек Лечение псевдоартрозов наружной и внутренней лодыжек

- •Операции по поводу застарелых или неправильно сросшихся переломов лодыжек

- •Ампутация в области лодыжек

- •Повреждения стопы

- •Переломы костей стопы

- •Лечение переломов таранной кости

- •Лечение переломов пяточной кости

- •Артродез тараино-пяточно-ладьебидного сустава

- •Лечение переломов остальных костей предплюсны

- •Лечение переломов костей плюсны

- •Лечение переломов пальцев стопы

- •Лечение вывихов на столе Вывих стопы под таранной костью

- •Вывих в суставе Шопара

- •Вывих в Лисфранковом суставе

- •Вывих фаланг пальцев стопы

- •Лечение поврокданий сухожилий

- •Основные принципы обработки раны на стопе

- •Ампутация в области стопы

- •Оперативное лечение вывернутого большого пальца стопы (hallux valgus)

- •Корригирующая остеотомия 1 плюсневой кости по Hohmann

- •Сдалбливаиме экзостоза с 1 плюсневой кости no Schede

- •Отделение мышцы, приводящей большой палец стопы, от основной фаланги (по Mac Bride, Eriacher и Da Vries)

- •Ре'зекцМ осиговаавя основвой фаланги по Brandee и KeUer

- •Оперативное лечение ригидности большого пальца стопы (hallux rigidtis)

- •Оперативное лечение вогнутого V пальца стопы

- •Операция молоткообразного пальца стопы по Holunann

рован. Если операция

пpяв.oдвд•cя

иа кости, то нерв вместе с двуглавой

мышцей оттягивается в латеральную

сторону. Обнажение крупных

сосудов бедра проводится в проксимальной

части по ходу портняжной мышцы. Кожный

разрез производится над медиальным

краем мышцы, брюшко мышцы оттягивается

в латеральную сторону. После этого

перед нами открываются бедренная

артерия и вена, а также и ветви проходящего

здесь одноименного нерва. За ходом

сосудов можно легко проследить до

достижения ими Гунтерова канала. Если

нужно обнажить и более дистальный

отрезок сосудов, то портняжная мышца

оттягивается в дорзаль-ную сторону.

Седалищный нерв

достигается доступом сзади. Так как он

сопровождается сосудами, нужно щадить

не только нервные ветви, но, по мере

возможности, и проходящие вместе с ними

артерии и вены.

Перелом диафиза

бедренной кости возникает под воздействием

значительной силы, главным образом в

связи с

транспортными травмами. Распознавание

повреждения нетрудное. Больной не в

состоянии ходить, бросается в глаза

ненормальная подвижность бедра в

области перелома. На основании

рентгеновских снимков решают, какое

лечение должно проводиться. Можно лечить

перелом бедренной кости и консервативно,

так как заживление сломанной кости

наступает и без операции. Если соблюдаются

все правила консервативного лечения

и больной может переносить длительное

лежание, то могут быть достигнуты

хорошие результаты методом консервативной

терапии по

BShler.

Принцип этого метода заключается в

репозиции и затем в лечении длительным

вытяжением и наложением гипсовой

повязки до наступления костного

заживления. Вслед за этим нужно для

восстановления подвижности в суставе

и мышечной силы проводить активную

лечебную физкультуру. В настоящее время

благодаря развитию оперативных методов

лечения переломов известны многочисленные

операции, которые пригодны и для лечения

переломов бедренной кости. Эти методы

не изменили принципов консервативного

лечения, а изменили только показания

к нему. В настоящее время перелом

бедренной кости лечится консервативно

вытяжением, если речь идет о ребенке

или если операцией не может быть

достигнута соответствующим образом

стабильная внутренняя фиксация кости

(многофрагментный перелом и

— главным

образом у пожилых пациентов

— сильно

остеопорозная кость, в которой материал,

применяемый для остсосинтеза, не мо-

жет быть фиксирован

соответствующим образом). В настоящее

время, однако, все меньше переломов

бедренной кости лечится консервативно,

теперь стремятся к проведению более

благоприятного для больного оперативного

лечения, и только в случаях, когда

имеются вышеуказанные противопоказания,

отказываются от операции. Методы консервативного

лечения, в том числе и вытяжение, уже

были описаны (см. стр.

840). Лечение

перелома бедренной кости вытяжением

показано на рис.

8-11. Наложение

гипсовой повязки на таз проводится

только у молодых пациентов или у лиц

среднего возраста, находящихся в хорошем

общем состоянии. Для того, чтобы гипсовая

повязка не допустила расхождения концов

отломков, фрагменты кости в области

перелома ко времени наложения гипсовой

повязки должны быть соединены, по

крайней мере, соединительной тканью.

Поэтому у взрослого гипсовая повязка

на таз накладывается только через

5—6 недель

после перелома бедренной кости. У

пожилых больных, которым нельзя

накладывать гипсовую повязку, на

протяжении

8—10 недель

накладывается экстензионная повязка,

причем проволочное вытяжение через

4 недели

переносится с мыщелка бедренной кости

на бугристость большеберцовой кости.

Силу вытяжения постепенно уменьшают

для предупреждения расхождения

фрагментов. Если на рентгеновском

снимке уже может быть распознана тень

мозоли и если на месте перелома уже нет

патологической подвижности, то

заканчивают экстензионное лечение, и

больной может начать ходьбу на костылях.

Полная нагрузка поврежденной конечности

допускается только после полной костной

консолидации. При консервативном

лечении нужно избегать двух часто

встречающихся ошибок. Одна ошибка —

это чрезмерное вытяжение. Для

предотвращения этого каждые

7—10 дней

у больного, лежащего на койке, во время

экстензионного лечения производится

рентгеновский снимок, чтобы соответственно

стоянию фрагментов уменьшить силу

растяжения. Другая ошибка заключается

в том, что осевая позиция фрагментов

точно не восстанавливается. В большинстве

случаев развивается деформация

— выворот

кнаружи

— кости,

вызывающая укорочение и нарушение

функции. Для достаточного отведения

дистального фрагмента конечности койку

больного нужно расширить досками, часто

с применением подпорки, потому что

только таким образом можно правильно

восстановить ось кости. Наложение

гипсовой повязки на таз нужно также

производить при соответственно

отведенной конечности. Для лечения

переломов бедренной кости можно

применять несколько оперативных

методов. Из них разработанное

Kuntscher

шинирование костномозгового канала

сменило консервативное ле-

Лечение переломов диафиза бедренной кости

Консервативям лечение

Оперативное лечение

чение. Со времени

введения этого метода в

1940 г. он

получил большое развитие. Применяемый

в настоящее время метод значительно

лучше удовлетворяет биологические и

биомеханические потребности, чем

старый. Наряду с шинированием

костномозгового канала применяются и

другие интрамедуллярные остеосинтезы,

значение которых для лечения перелома

бедренной кости по сравнению с

шинированием костномозгового канала,

однако, невелико. Секция травматологов

по изучению вопросов остеосинтеза (АО)

разработала для лечения переломов

бедренной кости остеосинтез металлическими

пластинками; металлическая пластинка,

однако, при переломах диафиза не может

конкурировать с шинированием

костномозгового канала. Для лечения

переломов в спонгиозной части кости,

т. с. в проксимальном или дистальном

сегменте, расположенном возле сустава,

автор считает наиболее приемлемым

применение изогнутой пластинки АО. Предпосылки и

принцип шинирования костномозгового

канала были описаны на стр.

849. Здесь

приводятся особенности, относящиеся

к бедренной кости. Показания.

Каждый поперечный перелом в средней

трети идеально пригоден для шинирования

костномозгового канала. Автор считает

также пригодными для шинирования и

такие много-фрагментные переломы, при

которых выломавшийся фрагмент маленький

и где шина костномозгового канала еще

в достаточной мере может быть фиксирована

в дистальной части бедренной кости.

Непригодны для шинирования длинные

спиральные переломы, при которых

костномозговой канал дистального

фрагмента уже настолько широк, что

после просверливания даже и толстая

шина не может быть должным образом

фиксирована. Такого рода переломы в

настоящее время лечатся т. п. запирательным

шинированием (см. стр.

852). Техника шинирования

костномозгового канала. Автор считает

закрытое

шинирование

костномозгового канала идеальным, так

как оно не нарушает периостальное

кровоснабжение фрагментов и не повреждает

мускулатуру бедра. Первичное шинирование

считается обоснованным только п

исключительных случаях. При этом следует

стремиться к раннему проведению

операции. Поэтому оперируют через

несколько дней после повреждения на

экстензионном столе пр» помощи

усилительного экрана.

Просверливание

костномозгового канала проводится

тогда, когда для внутренней фиксации

перелома требуется шина, которая толще

самого узкого места костномозгового

канала. Перелом,

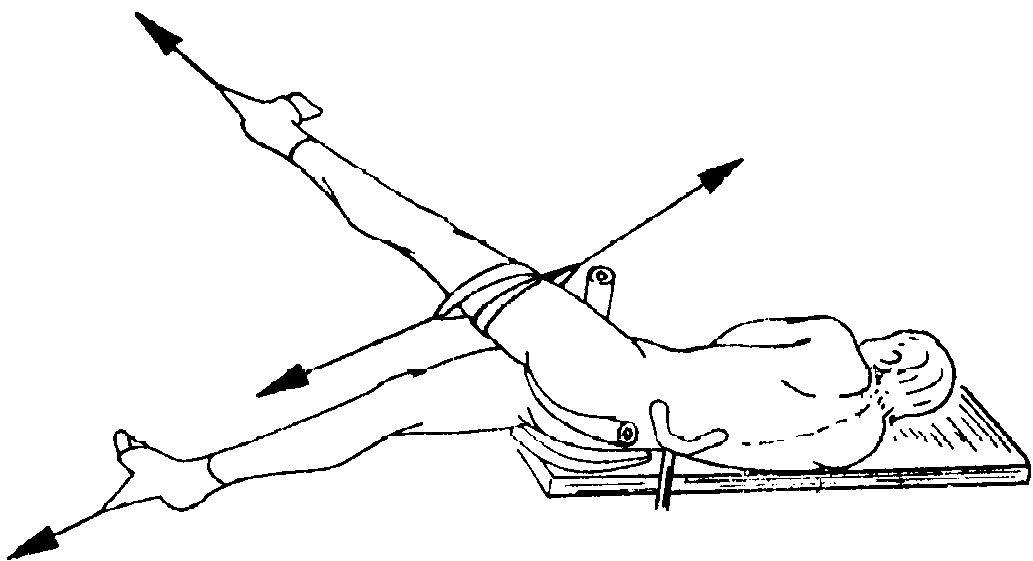

Рис.

8-141.

Закрытое шинирование костномозгового

канала бедренной кости. Положение для

проведения операции (схематически)

локализующийся

дистально от середины диафиза, после

просверливания шинируется. У женщин

костномозговой канал в проксимальной

части кости должен просверливаться до

12—13 мм,

а у мужчин или у пожилых пациентов еще

больше, чтобы толстая шина хорошо

прилегала и в дистальном фрагменте и

этим могла быть стабильно фиксирована.

Длина шины отмеряется после вставления

прута. Автор считает идеальным, если

шина высовывается максимально на 1

см

из верхушки вертела и если дистальный

конец ее доходит, по крайней мере, до

проекции на проксимальный край коленной

чашечки. Слишком тонкими или слишком

короткими шинами фрагменты не фиксируются,

так как после таких операций чаще

возникают осложнения при заживлении

кости. При закрытом

шинировании

переломов бедренной кости важно

правильное положение больного. Лежащий

на боку пациент прилегает своей

промежностью к специальной подпоре

экстензи-онного стола, в результате

чего подпирается и ось подвздошной

кости. Правильное положение изображено

на рис.

8-141.

Прежде всего перелом закрыто репонируется.

Только после этого обнажается место

вбивания шины в костномозговой канал

на верхушке вертела. Через сделанное

шилом отверстие вводится прут (см. стр.

850, рис.

8-37),

и костномозговой канал расширяется

проведенными в Него сверлами до

желательной степени (см. рис.

8-38).

Отдельные фазы шинирования изображены

на рис.

8-39—8-41.

Если репозиция

перелома не является безупречной и

если поэтому невозможно продвинуть

прут в костномозговой канал дистального

фрагмента, то бедро покрывается

стерильным бельем таким образом, чтобы

в случае необходимости можно было

произвести небольшой боковой разрез,

при помощи которого затем прут может

быть введен в костномозговой канал

дистального фрагмента. Открытое шинирование костномозгового

канала показано тогда, когда не удается

поставить

Шинирование костномозгового канала бедренной кости