- •27.2- Модели оказания

- •Шкала оценки структурных внутричерепных изменений

- •27.3. Травма мягких тканей головы

- •27.4. Повреждения черепа

- •27.4.1. Линейные переломы свода

- •27.4.2. Вдавленные переломы

- •27.5. Травма головного мозга

- •27.5.1. Диффузные повреждения

- •27.5.2. Очаговые повреждения

- •27.6. Внутричерепные кровоизлияния

- •27.6.1. Субарахноидальные кровоизлияния

- •27.6.4. Внутримозговые кровоизлияния

- •27.7. Проникающая

- •27.8. Принципы

- •Классификация шока у детей

27.4. Повреждения черепа

Одним из важнейших и часто встречающихся компонентов ЧМТ у детей являются переломы костей черепа. Их общая частота достигает 27% [1, 3, 23], причем 2/3 из них приходится на долю закрытой ЧМТ. В зависимости от локализации повреждения костей, различаются переломы свода, основания и комбинированные переломы (свода и основания). Причем, чаще всего повреждается теменная кость, затем, в порядке убывания, лобная, затылочная и височная кости.

Выделяются линейные, оскольчатые раздробленные, оскольчатые вдавленные (импрессионные, депрессионные), декомпрессионные, дырчатые (слепой, сквозной) переломы и их сочетания. Основное значение у детей имеют линейные, вдавленные переломы и переломы основания черепа.

27.4.1. Линейные переломы свода

Линейные переломы костей свода черепа характеризуются отсутствием смещения внутренней костной пластинки внутрь и являются наиболее частым видом повреждения черепа у детей. Они встречаются приблизительно у 20% детей с ЧМТ и составляют 75% от всех переломов черепа. Наиболее часто повреждается теменная кость, нередко с вовлечением затылочной и лобной. Пересечение линией перелома черепных швов указывает на значительное механическое воздействие на голову пострадавшего и высокий риск повреждения твердой мозговой оболочки.

Обычно над переломом имеются следы механического воздействия (ссадины, отек, гематомы).

Значение линейных переломов костей свода черепа у детей очень долго являлось предметом оживленных дискуссий. В настоящее время считается, что линейный перелом сам по себе не имеет большого клинического значения. Его наличие указывает лишь на достаточно значительную силу механического воздействия на череп в момент травмы, которая может быть причиной не только перелома, но и других, значительно более опасных внутричерепных повреждений (ушиба мозга, разрыва твердой мозговой оболочки, внутричерепных ге-миоррагий). Возможность именно этих повреждений должно являться причиной тревоги клинициста и определять необходимость дообследования ребен-

615

Клиническое руководство по черепно-мозговой травме

ка

(в том числе и визуализации внутричерепного

состояния).

Особое значение линейный перелом костей

свода черепа имеет у младенцев, поскольку

он

может быть единственным признаком,

позволяющим

отказаться от диагноза легкой травмы.

ка

(в том числе и визуализации внутричерепного

состояния).

Особое значение линейный перелом костей

свода черепа имеет у младенцев, поскольку

он

может быть единственным признаком,

позволяющим

отказаться от диагноза легкой травмы.

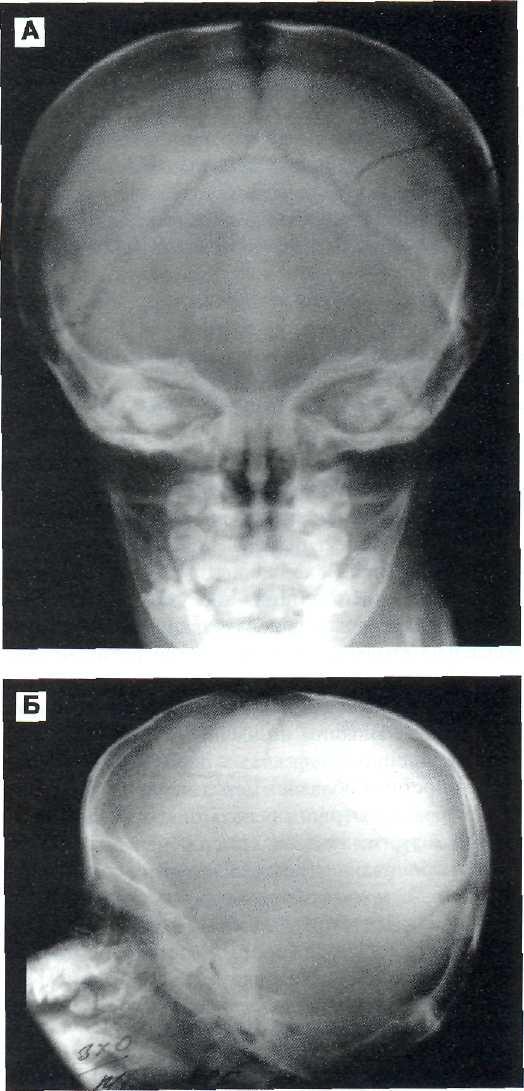

При подозрении на перелом костей черепа и наличии неврологических расстройств детям показана рентгенография черепа УС или КТ в тканевом и костном режимах. В остром периоде обычно проводят обзорную рентгенографию черепа в двух проекциях (прямой и боковой), в тяжелых случаях не меняя положения головы ребенка, а перемещая рентгеновскую трубку (рис. 27—4). При подозрении на перелом затылочной кости проводят рентгенгограм-мы в задней полуаксиальной проекции, а для исключения или определения глубины вдавления — рентгеновские снимки, касательные месту повреждения. Прицельные снимки (орбит по Резе, височных костей по Шюллеру, Майеру, Стенверсу) проводят дополнительно через несколько дней после стабилизации состояния ребенка. Необходимо помнить, что на краниограмме повреждения только наружной или внутренней костных пластин выявляются редко. Если нет возможности провести КТ или УС, осуществляют Эхо-ЭГ.

Наиболее информативной является КТ в тканевом и костном режимах с изучением целостности интересующих участков свода и основания черепа. При изолированных линейных переломах черепа и минимальных неврологических расстройствах у детей старшего возраста обычно проводится люм-бальная пункция с целью исключения субарахнои-дального кровоизлияния. Положение о необходимости люмбальной пункции детям младшего возраста при минимальной симптоматике является спорным. Если линейный перелом сочетается с ранами скальпа, хирургическая обработка последних может быть проведена в условиях перевязочной.

Особый вид линейных переломов представляют т.н. «зияющие» (диастатические) переломы. Для них характерно наличие диастаза между костями черепа. Эти переломы могут быть в виде разрыва швов или проходить через кость. Они характерны в основном для младенцев и возможность их возникновения объясняется незавершенной оссификаци-ей костей черепа и непрочностью швов.

Иногда на 2—5 сутки после травмы отмечается расхождение краев перелома, в связи с чем он более четко выявляется на отсроченных краниограм-мах. Такие переломы у младенцев чаще всего не требуют хирургического лечения.

Изолированные переломы костей основания черепа у детей до 3 лет встречаются крайне редко, но

переход линии перелома с костей свода на основание наблюдается в 10% случаев [15]. На этот факт необходимо обратить особое внимание, т.к. эти переломы могут иметь определенные последствия в отдаленном периоде ЧМТ и требуют своевременной диагностики и лечения.

У детей старше 3 лет выявление зияющего перелома обычно сопровождается значительными неврологическими расстройствами, которые определяют дальнейшую лечебную тактику.

Рис. 27—4. Рентгенография черепа в прямой (А) и боковой (Б) проекциях. Линейный перелом лобной и теменной костей справа (мальчик 1,5 лет).

616

Черепно-мозговая травма у детей

Хотя

большинство внутричерепных гематом

не сопровождается

линейными переломами черепа, их сочетание

является очень грозным. Наиболее часто

линейные

переломы сочетаются с эпидуральными

и

эпидурально-поднадкостничными

гематомами, особенно

когда линия перелома пересекает борозды

средней оболочечной артерии или венозных

синусов.

Причиной таких гематом может явиться

сам

перелом (геморрагия из области

поврежденной

кости). При линейных переломах черепа

и эпи-дуральных гематомах выявляются

более или менее выраженные

очаговые и общемозговые симптомы.

Однако следует учитывать, что около 5%

детей с линейными переломами могут

иметь «хирургически

значимые» по объему гематомы, протекающие

клинически

бессимптомно [3, 15]. Именно поэтому

дети с линейными переломами должны

относиться

к группе риска по возможности развития

внутричерепной

гематомы и всем им необходима

объективизация

структурного внутричерепного состояния

(КТ, УС, Эхо-ЭГ).

Хотя

большинство внутричерепных гематом

не сопровождается

линейными переломами черепа, их сочетание

является очень грозным. Наиболее часто

линейные

переломы сочетаются с эпидуральными

и

эпидурально-поднадкостничными

гематомами, особенно

когда линия перелома пересекает борозды

средней оболочечной артерии или венозных

синусов.

Причиной таких гематом может явиться

сам

перелом (геморрагия из области

поврежденной

кости). При линейных переломах черепа

и эпи-дуральных гематомах выявляются

более или менее выраженные

очаговые и общемозговые симптомы.

Однако следует учитывать, что около 5%

детей с линейными переломами могут

иметь «хирургически

значимые» по объему гематомы, протекающие

клинически

бессимптомно [3, 15]. Именно поэтому

дети с линейными переломами должны

относиться

к группе риска по возможности развития

внутричерепной

гематомы и всем им необходима

объективизация

структурного внутричерепного состояния

(КТ, УС, Эхо-ЭГ).

Своеобразным и редким осложнением линейных переломов у детей являются т.н. «растущие переломы» (синоним — «лептоменингеальные кисты»). Они возникают в тех случаях, когда при травме повреждаются не только кости черепа, но и плотно приращенная к их внутренней поверхности твердая мозговая оболочка (ТМО). Ее повреждение соответствует линии перелома. Сначала в дефект ТМ О выбухает арахноидальная оболочка, препятствуя заживлению этого дефекта. Далее в него начинает выбухать мозг, увеличивая дефект ТМО и оказывая локальное давление на тонкие кости черепа в области перелома. Это приводит к нарастанию диастаза костей в области перелома. Растущие переломы встречаются менее чем у 1 % детей с линейными переломами, и располагаются преимущественно в теменной области. Больше половины этих повреждений наблюдается у детей до 1 года и они почти не выявляются у детей старше 3 лет. При рентгенографии черепа и УС-краниографии выявляется прогрессивное расширение перелома. В большинстве случаев такие дети подлежат хирургическому лечению, которое заключается в пластике дефекта ТМО и черепа, а также иссечении излишних мягких тканей головы в области сформировавшегося выбухания. В качестве пластического материала целесообразно применять расщепленную твердую мозговую оболочку (у младенцев — надкостницу), а для краниопласти-ки — костный материал пациента (например, расщепленную кость или костную стружку, полученную при наложении фрезевых отверстий, которой пломбируются как область перелома, так и сами

фрезевые отверстия). В редких случаях наблюдается выбухание в полость лептоменингеальной кисты расширенного бокового желудочка, что требует проведения предварительного вентрикулоперито-неального шунтирования клапанной системой среднего давления.

Редкое осложнение линейного перелома черепа — травматические аневризмы, которые формируются в случаях разрыва ТМО и выбухания в ее дефект арахноидальной оболочки с участком расположенного в ней артериального сосуда. Такие аневризмы более характерны для переломов основания черепа или вдавленных переломов.

На рентгенограмме черепа линейный перелом у детей в возрасте до 5 лет выявляется в течение 4— 8 мес, а у детей более старших —- в среднем в течение 2 лет. Прогноз при линейных переломах обычно определяется динамикой сопутствующих перелому повреждений мозга.