Внутримозговые гематомы

12

ВНУТРИМОЗГОВЫЕ ГЕМАТОМЫ

АЛ. Потапов, Л.Б. Лихтерман, СЮ. Касумова, А.В. Лантух, Э.И. Гайтур

Внутримозговая гематома представляет обусловленное травмой объемное скопление крови, располагающееся в паренхиме головного мозга и вызывающее его местную и/или общую компрессию.

12.1. Эпидемиология

Травматические внутримозговвте гематомв1 ранее считалисв сравнителвно редкой патологией и им уделялось значительно меньше внимания, чем эпиду-ралвны и субдуральным, а также ВМГ нетравматической этиологии. В последние годы, в связи с внедрением в клиническую практику КТ, их встречаемость увеличилась. Если до недавнего времени удельный вес ВМГ в структуре ЧМТ составлял 0,3— 3,8% [35, Щ, 149, 160, 168, 177, 264, 279], а среди травматиче'ских внутричерепных гематом 8—20% [17, 144, 168, 177, 187, 198, 3231, то с использованием КТ он существенно вырос — соответственно до 1,1 — 13% [123, 125, 130, 138, 142, 201, 208, 210, 267 346] и до 9,5—31% [123, 130, 158, 192, 201] и даже 40% [137, 203]. При тяжелой ЧМТ с угнетением сознания у больных ниже 8 баллов по шкале комы Глазго ВМГ встречаются в 10,5—23% наблюдений [70, 107, 192, 304]. Среди погибших вследствие тяжелой ЧМТ внутримозговые гематомы обнаружены в 35% случаев [67, 68].

Возрастной пик при травматических внутримоз-говых гематомах приходится на 35—50 лет [120, 143, 200, 247, 304]. Однако пострадавшие с ВМГ в области базальных ганглиев значительно моложе. Их средний возраст 26 лет [72, 222]. ВМГ гораздо чаше встречаются у мужчин по сравнению с женщинами. По данным А.В. Лантуха, это соотношение составляет 9:1 [28], еще больше увеличиваясь при отсроченных травматических внутримозговых гематомах, частота которых достигает 15—20% у пострадавших с тяжелой Ч МТ [101].

12.2. Механизмы образования

Внутримозговые гематомы могут возникать при черепно-мозговых травмах различной интенсивности. При ударе по неподвижной голове травмирующим агентом, имеющим небольшую площадь приложения (импрессионная травма), внутримозговые гематомы чаще образуются в зоне ушиба мозга за счет разрыва корковых или подкорковых сосудов.

При ударе головы, находящейся в сравнительно быстром движении, о неподвижный предмет или ударе по нефиксированной голове массивным встречным предметом ВМГ чаще возникают в зоне противоудара за счет разрыва сосудов.

При импульсном механизме воздействия ускорение-замедление разрывы сосудов возникают вследствие разнонаправленного смещения тканевых структур мозга [69, 174, 215, 222, 238, 243, 285]. Прямоугольное отхождение л ентикул остри арных артерий от сфеноидального сегмента средней мозговой артерии способствует разрыву их при «shear» (стригущих) движениях между базальными ганглиями и примыкающим белым веществом, вызванных травмой ускорения [72, 167, 200, 263, 296].

Нередко ВМГ образуются при проникающей ЧМТ вследствие непосредственного повреждения сосудов мозга костными фрагментами, ранящим снарядом или другим травмирующим агентом.

В механизме возникновения ВМГ, наряду с первичным разрывом стенки сосуда, большое значение придается диапедезу, обусловленному вазомоторными расстройствами в очаге ушиба мозга [2, 10, 15, 16, 29, 40, 51, 129, 245, 324]. Классическая теория этого механизма образования ВМГ [136, 287] была подтверждена экспериментальными исследованиями ушиба мозга [72, 302], где определялась вазодилатация и экстравазация в капилляр о-веноз-

327

Клиническое руководство по черепно-мозговой травме

ных

соединениях, формирование микрогематом

и слияние их.

ных

соединениях, формирование микрогематом

и слияние их.

Одной из причин отсроченных ректических кровоизлияний при травме могут быть аррозивные (или ангионекротические) изменения стенок сосудов [10, 15, 16, 51, 63].

От 43% до 80% ВМГ формируются по механизму контрудара [143, 224, 279, 341]. Фронтальные гематомы чаще являются следствием затылочной травмы, темпоральные — латеральной травмы с одинаковой частотой формирования ипсилатераль-ных и контрлатеральных гематом [177]. Местами приложения силы при ВМГ зоны мозолистого тела являются участки лобной и затылочной областей [196, 297], находящиеся близко к средней линии [297] и выше уровня мозолистого тела [216, 297]. ВМГ в оперкулярной области формируются при повреждениях вещества и сосудов мозга костными отростками малого крыла основной кости и крыши орбиты [113, 136, 160, 214]. В основе образования центральных ВМГ лежит «shearing» (стригущий) механизм, описанный R. Lindenberg и W. Mosberg [215, 243]. Лобно-теменные и парасагиттальные ВМГ обусловлены локализованной деформацией свода черепа, которая «шлепает» по поверхности мозга во время удара [211]. Причиной ВМГ мозжечка чаще всего является прямая травма шейно-затылочной области с переломами затылочной кости.

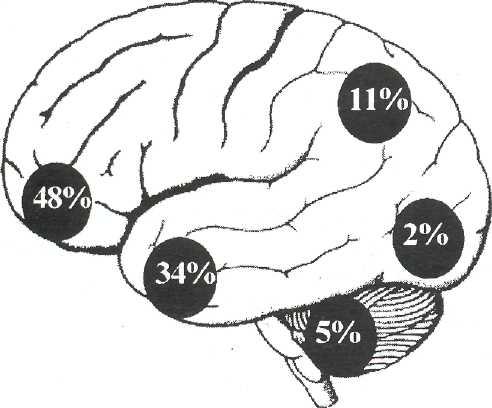

Рис. 12—1. Локализация внутримозговых гематом.

На основании анализа материала Института нейрохирургии по&КТ данным [6] получено следующее обобщенное распределение ВМГ по их локализации — лобные доли — 48%, височные — 34%, теменные — 21%, затылочные — 2%, мозжечок — 5% (рис. 12-1).

Концепции патогенеза отсроченных ВМГ многочисленны:

Травма — разрыв внутренних оболочек со суда и наступивший по истечении более или менее продолжительного времени разрыв на ружных оболочек сосуда — кровотечение.

Ишемическое размягчение мозга — некроз стенки сосуда — разрыв сосуда — кровоте чение [15, 16].

Ишемическое размягчение мозга — перивас- кулярные геморрагии — их слияние [15, 16].

Некротическое размягчение мозга — некроз артериальной стенки — разрыв сосуда [93].

Вазопаралич — снижение кровотока — анаэ робный гликолиз и метаболический ацидоз — гипоксия — нарушение питания сосудистой стенки — увеличение ее проницаемости — периваскулярные геморрагии [71, 122, 136, 165, 289, 324, 325]: а) гипоксия, гиперкап- ния, венозный застой — гиперемия мозга — диапедез — периваскулярные геморрагии — слияние [85, 341]; б) гипоксия, гиперкап- ния, венозный застой — ишемический ин фаркт — кровоизлияние [99]; в) гипоксия — нарушение питания стенки сосуда — увели чение ее проницаемости — периваскулярные геморрагии — слияние [136, 157]; г) локаль ная аккумуляция СО2 и гиперацидоз — ва- зодилатация — периваскулярные геморрагии — гематома [82, 85, 136, 241]; д) нарушение ауторегуляции — вазопаралич — периваску лярные геморрагии — гематома [157].

Вазоспазм — локальная ишемия мозговой ткани и некроз сосудистой стенки — разрыв сосуда — кровоизлияние [82, 119].

Побочные продукты ферментов в зоне ушиба мозга — деструкция или размягчение сосуди стой стенки — разрыв сосуда — кровоизлия ние [82, 119, 122]; свободные радикалы кис лорода, накопление перекисных липидов — разрушение сосуда — кровоизлияние [324, 322, 325].

Влияние декомпрессивной краниотомии и удаления эпи-субдуральных гематом на фор мирование отсроченных ВМГ: а) устранение тампонирующего фактора — кровотечение [129, 212, 279]; б) устранение тампонирую щего фактора — венозное кровотечение [171] или артериальное кровотечение [141, 143]; в) возможность экспансии — кровотечение [122]; г) быстрое снижение внутричерепно го давления — повышение интраваскуляр- ного давления — выталкивание тромба из по-

328

Внутримозговые гематомы

врежденного

сосуда [141,

221,

309]; д) быстрое

снижение ВЧД — снижение экстраваску-лярного

давления — выталкивание тромба из

поврежденного

сосуда [309]; е) повышение перфузионного

и внутри со суд истого давления

— ускорение кровотечения, вызванного

вазопараличем [309]; ж) быстрое изменение

интракраниального

содержимого — повреждение

внутримозговых сосудов [141,

189,

239];

з) снижение ВЧД — увеличение мозгового

кровотока — выталкивание тромбов из

мелких сосудов в ишемизированном до

этого

участке мозга [254, 325]; и) снижение ВЧД —

увеличение проницаемости стенки сосуда

— мелкие кровоизлияния — слияние

[165].

Повреждение vasa vasorum — некроз стенки сосуда — геморрагия [264].

Размягчение первоначально закупоривающе го сосуд тромба — кровотечение [264].

Венозный тромбоз — венозное кровотечение; контролируемая вентиляция — венозное кро вотечение после венозного тромбоза [98].

Интенсивная гигтерсмолярная терапия — снижение ВЧД — устранение тампонирую щего эффекта — кровотечение [221].

Инфузия маннитола — снижение ВЧД — ус транение тампонирующего эффекта — кро вотечение [95, 98, 184, 189, 341].

Инфузия маннитола — увеличение мозгово го кровотока — кровотечение [95, 184, 341].

Разрыв травмированной аневризмы [135, 189].

Травма — псевдоаневризма — разрыв [264, 195].

Диссеминированное или местное внутрисо- судистое свертывание и фибринолиз — ли зис тромба — кровотечение [189, 202, 275].

Предрасполагающими факторами в образовании отсроченных ВМГ могут быть предшествующие артериальная гипертензия [254], эпизоды гиперкап-нии [156], алкогольная интоксикация [221] и др. Сообщается о случае внутримозговой гематомы вследствие использования субдурального датчика для регистрации ВЧД [92].

Описано нередкое возникновение отсроченных ВМГ после краниотомии по поводу хронических субдуральных гематом [74, 115, 239, 240, 259, 298]. В патогенезе формирования отсроченных внутри-мозговых гематом при этом можно выделить следующие механизмы: 1) геморрагия в предварительно необнаруженные зоны контузии мозга [115, 239]; 2) быстрое интраоперационное перемещение па-

ренхимы мозга — внезапное увеличение мозгового кровотока, сочетающееся с фокальным нарушением ауторегуляции — повреждение сосуда [74, 115, 239, 240] или периваскулярные геморрагии — слияние [298]; 3) быстрое интраоперационное перемещение паренхимы мозга — внезапное увеличение мозгового кровотока, сочетающееся с фокальным нарушением ауторегуляции в недиагностированнои зоне контузии — повреждение сосуда [259]; 4) перемещение паренхимы — устранение височно-тен-ториального вклинения — реканализация задней мозговой артерии — кровотечение в зону ишемии [298].

Не имея возможности детально анализировать представленные механизмы образования отсроченных от момента травмы ВМГ, следует признать многофакторность их генеза.