3.6. Клиника хронических субдуральных гематом

3.6.1. Фазность клинического течения

Хроническим субдуральным гематомам присуща определенная фазность в их клиническом развитии.

Под фазностью течения нейрохирургической патологии понимается закономерная направленность изменения состояния больного, обусловливаемая патологическим процессом в тесной взаимосвязи от уровня компенсаторно-приспособительных возможностей головного мозга и организма в целом и проявляющаяся характерной динамикой симптоматики (общемозговой, стволовой, локальной, общеорганизменной), приобретающей ведущее значение для диагноза, тактики лечения и прогноза (20; 24; 25; 37;).

Понятие «фазность» охватывает все клинические проявления травмы или заболевания головного мозга (в частности, и ХСГ), являясь интегральным выражением их патофизиологической сущности.

Каждая клиническая фаза в течении ХСГ содержит совокупность разнообразных функциональных и структурных признаков, определяющих степень нарушения компенсаторных реакций в том или ином промежутке времени.

Переход (смена фаз) может быть либо постепенным, либо скачкообразным. Он происходит при ХСГ по 5 ведущим параметрам: общемозговому, стволовому, очаговому, соматическому и инструментальному.

Клиническая компенсация рассматривается как способность головного мозга и организма в целом восстановить собственными силами либо с помощью различных внешних факторов и воздействий (в том числе медикаментозных, хирургических и др.) те или иные функции, дефицит которых обусловлен ХСГ.

Клиническая декомпенсация рассматривается как частичная или полная утрата этой способности вследствие разрушения или истощения под влиянием ХСГ компенсаторных механизмов.

Основываясь на концепции фазности развития синдрома компрессии головного мозга, в клиническом течении хронической субдуральной гематомы нами прослежены и выделены 5 фаз, каждая

из которых характеризуется рядом свойственных ей особенностей:

— фаза клинической компенсации;

— фаза клинической субкомпенсации;

— фаза умеренной клинической декомпенса-

ции;

— фаза грубой клинической декомпенсации;

— терминальная.

Основой для определения клинической фазы ХСГ является то или иное сочетание неврологических, соматических и инструментальных признаков.

3.6.1.1. Фаза клинической компенсации (ФКК)

Бытовая и трудовая адаптация практически сохранена. Общее состояние больных хорошее или удовлетворительное. Сознание ясное. ФКК может протекать без каких-либо клинических проявлений или отмечаются утомляемость, снижение работоспособности, чувство дискомфорта, расстройство сна и т.д., укладывающиеся в картину астеноневротичес-кого синдрома. Головная боль и другая гипертензи-онная симптоматика отсутствуют; однако могут наблюдаться краткие эпизоды умеренной цефальгии, обычно относимые к преморбидной патологии.

Очаговая симптоматика, как правило, не выявляется, либо в редких наблюдениях односторонней пирамидной недостаточности, нарушений психики, подкорковых признаков не выходит за пределы, объясняемые возрастными изменениями. Стволовых неврологических симптомов нет. Жизненно важные функции спокойны. Разумеется, при наличии у пациентов различной органной патологии в фазе клинической компенсации ХСГ может обнаруживаться соответствующая симптоматика (со стороны внутренних органов, сосудов, позвоночника, конечностей и т.д.).

Электроэнцефалограмма в ФКК обычно укладывается в возрастные изменения. Порой регистрируется картина «плоской» ЭЭГ, характеризующейся преобладанием во всех отведениях высокочастотных бета-колебаний амплитудой не более 30 мкВ.

При функциональном благополучии пациентов в ФКК наличие ХСГ может быть установлено с помощью инструментальных методов исследования визуализирующих анатомо-топографические изменения в мозге.

Выявление смещения срединных структур головного мозга по данным одномерной эхоэнцефа-лографии один из объективных признаков, позволяющий предполагать с учетом, разумеется, клинических данных ХСГ.

62

Хронические субдуралъные гематомы

Диагноз

ХСГ однозначно подтверждается каро-тидной

ангиографией, если на прямых ангиограм-мах

в проекции гематомы обнаруживается

бессосудистая

зона, часто имеющая линзообразную форму

с

характерным оттеснением сосудов коры

мозга.

Диагноз

ХСГ однозначно подтверждается каро-тидной

ангиографией, если на прямых ангиограм-мах

в проекции гематомы обнаруживается

бессосудистая

зона, часто имеющая линзообразную форму

с

характерным оттеснением сосудов коры

мозга.

КТ дает развернутые представления о ХСГ, исключая лишь изоденсивньте гематомы. МРТ состоятельна при любых вариантах ХСГ.

Фаза клинической компенсации встречается нередко. Преимущественно ее длительность исчисляется от 1 —2 недель до 1 —2 мес. Реже она протекает до года и нескольких лет. ФКК характерна для больных с ХСГ при так называемом неизвестном анамнезе.

Зависимости длительности фазы клинической компенсации от возраста больных не установлено.

3.6.1.2. Фаза клинической

субкомпенсации (ФКС)

Общее состояние больных удовлетворительное. Социально-трудовая адаптация часто остается достаточной. Сознание обычно ясное, иногда выявляются лишь элементы оглушения. Среди общемозговых симптомов наиболее часто встречается головная боль. Она может в большинстве наблюдений иметь приступообразный характер, быть латерализованной, однако сравнительно редко становится интенсивной. Преобладает ощущение тяжести в голове. Порой присоединяется головокружение, тошнота и иные гипертензионные признаки. Могут выявляться и застойные изменения на глазном дне.

Очаговая неврологическая симптоматика встречается часто, приобретая постоянный характер, отличаясь многообразием и выходя за возрастные рамки. Преобладают двигательные нарушения, преимущественно в виде пирамидных знаков и слабо выраженного гемипареза или монопареза, а также центральной недостаточности лицевого нерва.

В ФКС могут выявляться мягкие речевые нарушения (в основном в виде сочетания элементов моторной и сенсорной афазии), расстройства чувствительности (главным образом гемигипальгезия), изменения полей зрения. Изредка встречаются эпилептические припадки, а также зрительные, слуховые, обонятельные галлюцинации.

Психические нарушения, преимущественно в виде снижения памяти, нарушения критики, нарушения ориентировки во времени, месте, хотя и выражены слабо или умеренно, в фазе субкомпенсации начинают играть заметную роль. Развитие изменений психики обычно медленное, но иногда может встречаться и их быстрая манифестация. Од-

нако их оценка как именно признаков ХСГ порой затруднительна, особенно у пожилых и стариков.

Подкорковая симптоматика часто не выходит за рамки возрастных изменений. Дислокационная стволовая симптоматика отсутствует. Жизненно важные функции существенно не нарушаются, однако порой отмечается относительная брадикар-дия (60—64 уд.в мин), или умеренная тахикардия (до 100 уд.в мин), а также неустойчивость артериального давления в виде умеренно выраженной гипо- или гипертонии.

Соматические изменения в ФКС проявляются лишь обострением хронически протекающих заболеваний (атеросклероза, гипертонической болезни, сердечной или легочной недостаточности, заболеваний органов брюшной полости, почек, мочевого пузыря и т.д.).

На электроэнцефалограммах в фазе клинической субкомпенсации выявляются два типа изменений:

I тип — малоизмененные ЭЭГ, включающие «пограничные», (некоторая нерегулярность основ ного ритма с преобладанием бета-волн и единич ные медленные колебания, больше в лобных обла стях), и «плоские» электроэнцефалограммы.

II тип — синхронизированные ЭЭГ. Синдром синхронизации характеризуется общемозговыми из менениями биопотенциалов различной степени выраженности.

В ЭЭГ нередко регистрируются локальные изменения в виде легкой межполушарной асимметрии или мягко выраженных непостоянных очаговых признаков.

Фаза клинической субкомпенсации ХСГ наблюдается часто как при переходе из фазы компенсации, так и при улучшении состояния больных, находившихся в фазах декомпенсации. ФКС встречается и при отсутствии в клиническом течении ХСГ фазы компенсации (например, при развитии хронической гематомы на фоне ушиба головного мозга средней степени тяжести). В случаях лавинообразного перехода больного из фазы компенсации непосредственно в фазы декомпенсации или при формировании гематомы на фоне тяжелого ушиба мозга фаза субкомпенсации не развивается.

Переход в фазу субкомпенсации происходит преимущественно в течение 2-10 суток, нередко дольше, особенно у пожилых и стариков. Быстрое проявление клинической картины ФКС обычно провоцируется заболеваниями простудного характера, употреблением алкоголя, повторной легкой черепно-мозговой травмой и т.п., чаще встречаясь у лиц молодого возраста.

63

Клиническое руководство по черепно-мозговой травме

Длительность

фазы субкомпенсации различна: от

нескольких суток до года и более; при

этом зависимости

от объема гематомы и возраста больных

не

установлено.

3.6.1.3. Фаза умеренной клинической декомпенсации (ФУКД)

Общее состояние больных преимущественно средней тяжести. Иногда может оставаться удовлетворительным. Становятся отчетливыми симптомы компрессии мозга и внутричерепной гипертензии. Часто встречается умеренное оглушение. Головная боль нередко интенсивная и носит постоянный характер. В трети наблюдений в ФУКД улавливается локальная цефалъгия. Могут выявляться застойные изменения на глазном дне.

Очаговая неврологическая симптоматика весьма вариабельна. По сравнению с ФКС, отмечается либо нарастание имевшихся двигательных, речевых, чувствительных нарушений, либо появление новых симптомов выпадения и раздражения. Доминируют двигательные нарушения, преимущественно в виде гемипареза на противоположной гематоме стороне и центральной недостаточности VII нерва (порой с периферическим оттенком), отчетливо выражены и речевые нарушения. Чаще встречается быстрый темп проявления симптомов выпадения двигательных функций.

Эпилептические припадки в ФУКД продолжают оставаться сравнительно редким клиническим признаком.

Психические нарушения (психомоторное возбуждение, снижение критики, нарушение ориентировки во времени и месте, расстройства памяти, неопрятность и др.) становятся довольно частым, а нередко и ведущим симптомом в клинической картине.

По сравнению с предыдущими фазами явно выходит за возрастные рамки симптоматика поражения подкорковых образований мозга в виде ги-помимии, гипокинезии, пластических изменений мышечного тонуса, рефлексов орального автоматизма; вместе с тем яркие гиперкинезы наблюдаются очень редко.

Впервые в ФУКД улавливаются отдельные дислокационные стволовые признаки, преимущественно тенториального уровня (небольшая анизокория. снижение реакции зрачков на свет, нарушения конвергенции и др). Ограничение взора вверх, спонтанный нистагм, парезы глазодвигательных нервов, угнетение роговичных рефлексов встречаются редко и обычно выражены мягко.

Патологические стопные рефлексы в ФУКД чаще односторонние и могут быть как контралате-ральными, так и гомолатеральными ХСГ. Порой

наблюдается диссоциация менингеальных симптомов и сухожильных рефлексов по оси тела.

Состояние жизненно важных функций, хотя и не является в ФУКД угрожающим, претерпевает заметные изменения. Возникает или нарастает брадикар-дия, чаще относительная или умеренная, иногда выраженная. Тахикардия, преимущественно до 120 ударов в мин, встречается гораздо реже. Систолическое артериальное давление порой достигает 180 мм рт.ст., а порой и выше. Иногда ХСГ в этой фазе протекает на фоне гипотонии. Может наблюдаться учащение дыхания до 24 в мин без нарушения ритма.

Соматические изменения встречаются чаще, по сравнению с предыдущей фазой, и проявляются обострением хронически протекающих заболеваний, бледностью кожных покровов, порой с цианозом слизистых, интоксикационным синдромом, падением веса.

Подчеркнем, что при нозологической оценке неврологической и соматической симптоматики всегда следует учитывать независимый «вклад» в нее возрастных и преморбидных факторов.

Среди различных категорий симптомов в фазе умеренной декомпенсации чаще преобладают общемозговые, реже- очаговые признаки, затем идут смешанные формы. Иногда ведущую роль в клиническом проявлении ХСГ могут играть соматические симптомы.

У больных, находящихся в ФУКД часто отмечается дизритмический тип изменений биоэлектрической активности мозга. Для него характерны плохо выраженный значительно деформированный, нерегулярный альфа-ритм, регистрация во всех отделах полушарий асинхронных, полиморфных медленных колебаний, заостренных волн, бета-активности.

Очаговые признаки на ЭЭГ в ФУКД встречаются чаще и выражены значительно ярче по сравнению с предыдущей фазой.

Фаза умеренной клинической декомпенсации встречается часто, являясь преимущественно закономерным продолжением предыдущих фаз течения ХСГ, или, реже, при улучшении состояния больных, находившихся в фазе грубой декомпенсации. Порой ФУКД развивается, минуя фазу субкомпенсации. В случаях лавинообразного перехода в фазу грубой декомпенсации из фазы компенсации или субкомпенсации ФУКД может отсутствовать.

Переход в фазу умеренной декомпенсации чаше происходит сравнительно быстро в течение нескольких часов. Более медленный темп развития ФУКД

64

Хронические субдуралъные гематомы

(до

недели и дольше) встречается реже.

Необходимо

отметить, что лавинообразный, а также

быстрый

«вход» в ФУКД преимущественно встречается

у

лиц старше 50 лет.

(до

недели и дольше) встречается реже.

Необходимо

отметить, что лавинообразный, а также

быстрый

«вход» в ФУКД преимущественно встречается

у

лиц старше 50 лет.

Применяя консервативную терапию, порой удается перевести больных из ФУКД в фазу субкомпенсации, а крайне редко даже в фазу клинической компенсации. Преобладает «выход» из ФУКД в течение нескольких суток, иногда быстрый «выход» в течение нескольких часов. Положительной обратимости клинических фаз в основном удается достигнуть среди лиц молодого возраста. Иногда наблюдается неоднократное чередование клинических фаз умеренной декомпенсации и субкомпенсации. В этих случаях «вход» в фазу и «выход» из нее быстрые.

Длительность ФУКД варьирует от нескольких суток до нескольких недель, иногда дольше. Проследить какую-либо зависимость сроков фазы умеренной клинической декомпенсации от возраста больных, объема гематомы и давности анамнеза не удается.

3.6.1.4. Фаза грубой клинической декомпенсации (ФГКД)

Общее состояние больных преимущественно тяжелое или крайне тяжелое, значительно реже — средней тяжести. Выражен синдром компрессии головного мозга. Ведущим в клинической картине становится выключение сознания от уровня глубокого оглушения до сопора или комы. Крайне редко наблюдается умеренное оглушение.

О наличии головной боли порой можно судить лишь по мимическим реакциям при перкуссии черепа. Больные, доступные хотя бы ограниченному контакту, жалуются на сильную головную боль. Нередко наблюдается рвота. Застойные явления на глазном дне довольно быстро усугубляются или остаются без существенной динамики по сравнению с предыдущей фазой.

Очаговые неврологические симптомы более грубы, по с сравнению с ФУКД, среди них доминируют двигательные нарушения обычно в виде контрлатерального гемипареза. Исключая случаи двухсторонних ХСГ, ипсилатеральный гемипарез обусловлен дислокационным воздействием. Постоянно встречается контрлатеральный парез лицевого нерва, нередко с периферическим оттенком. В ФГКД преобладает быстрое усугубление двигательных выпадений.

Чувствительные расстройства в качестве очаговых симптомов встречаются реже, главным образом в виде гемигипалгезии и гемианалгезии. Другие локальные неврологические симптомы часто

перекрываются общемозговой или вторичной стволовой симптоматикой.

О речевых расстройствах, а также нарушениях психики в фазе грубой клинической декомпенсации нередко трудно судить в связи с нарушениями сознания. Среди больных, доступных контакту, часто встречаются психопатологическая симптоматика и расстройства речи.

Подкорковая симптоматика в ФГКД., по сравнению с предыдущей фазой, отмечается значительно чаще и грубее выражена (амиостаз, ригидность, характерные мелкие гиперкинезы, хоботковый рефлекс и др).

В ФГКД на фоне нарушенного сознания может проявляться вся гамма вторичных стволовых симптомов, преимущественно тенториального уровня. У больных с ХСГ они имеют некоторые особенности. Среди дислокационных стволовых симптомов ведущее место занимают нарушения тонуса мышц конечностей, в основном двусторонние и с превалированием гипертонии. Иногда гипертонус приобретает характер периодических судорог конечностей, возникающих спонтанно или в ответ на внешние раздражители различного характера. На фоне билатерального изменения мышечного тонуса часто выявляется его асимметрия с преобладанием на противоположной гематоме стороне.

Далее следуют парез взора вверх, анизокория, нарушения реакции зрачков на свет и конвергенции. Реже встречаются птоз, расходящееся косоглазие, неравномерное стояние глаз по горизонтальной или вертикальной оси.

Двусторонние патологические знаки в ФГКД обычно достигают максимума с момента появления в течение суток.

Ригидность затылочных мышц, двусторонний симптом Кернига встречаются постоянно. Часто отмечается диссоциация менингеальных симптомов, обычно с преобладанием симптома Кернига над ригидностью затылочных мышц, а также диссоциация сухожильных рефлексов по оси тела.

Стволовые симптомы дислокации на уровне затылочного отверстия при ХСГ встречаются реже, проявляясь спонтанным нистагмом, парезами взора в стороны, угнетением роговичных рефлексов, иногда нарушением глотания.

В ФГКД могут наблюдаться характерные для вторичного поражения ствола мозга диссоциированные расстройства жизненно важных функций. Порой они становятся угрожающими с преобладанием нарушения дыхания.

Часто отмечается выраженная брадикардия (40— 50 ударов в мин), реже тахикардия.

65

Клиническое руководство по черепно-мозговой травме

Нарастание и появление новых стволовых симптомов, примерно, у половины больных происходит лавинообразно, у другой — в течение суток.

Соматическая патология в ФГКД преимущественно сопутствует больным старше 50 лет и характеризуется сухостью кожных покровов, понижением их тургора, бледностью, цианозом слизистых и т.п., что обусловлено воздействием гематомы на структуры, ответственные за обменные процессы, повышением внутричерепного давления, интоксикацией. Порой течение ХСГ в фазе грубой декомпенсации осложняется бурно развивающимися воспалительными процессами во внутренних органах (двусторонняя пневмония, пиелоцистит и т.д.).

При электроэнцефалографическом исследовании в ФГКД чаще регистрируется грубо нарушенная ЭЭГ, реже — дизритмичсская. Чаще по сравнению с предыдущими фазами, встречаются и очаговые изменения. Нередки и признаки, указывающие на страдание стволовых структур.

Ведущим в ЭЭГ является синдром грубой синхронизации. Реже встречается синдром выраженной синхронизации.

Фаза грубой клинической декомпенсации неизбежно развивается у больных с гематомами, если компрессия мозга не была ликвидирована оперативным путем в более ранних фазах. Обычно ей предшествует фаза умеренной декомпенсации, иногда — фаза субкомпенсации. Если ФГКД наступает, то переход в нее чаще происходит лавинообразно или быстро, реже может принимать и более медленный темп (иногда до 4-х суток).

Следует отметить, что при применении интенсивной терапии порой удается перевести больного из фазы грубой декомпенсации в фазу умеренной декомпенсации, а порой и в фазу субкомпенсации. «Выход» из ФГКД происходит в течение суток, встречаясь преимущественно у лиц до 45 лет.

Длительность ФГКД от нескольких часов до суток, реже дольше. Прямой зависимости продолжительности фазы грубой декомпенсации от объема гематомы и давности анамнеза проследить не удается.

3.6.1.5. Фаза терминальная

Кома с грубыми нарушениями жизненно важных функций. Ярко выражены глобальные изменения мышечного тонуса, вестибуло-глазодвигательные и

зрачковые расстройства, арефлексии и другие стволовые признаки. На этом фоне обычно невозможно вычленить первично очаговую симптоматику.

Развитие клинических проявлений терминальной фазы происходит лавинообразно. Порой она манифестирует внезапной остановкой дыхания. Длительность ее исчисляется минутами, редко — часами.

Терминальная фаза завершает процесс клинического течения ХСГ, если, разумеется, он своевременно не прерван хирургическим вмешательством.

Фазовый подход к клиническому течению ХСГ облегчает решение дифференциально-диагностических задач.

Представим распределение 248 больных с ХСГ по клиническим фазам при поступлении их в Институт нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко (рис. 3-3).

Рис. 3-3. Распределение наблюдений по клиническим фазам при поступлении (в % к общему числу наблюдений)

В фазе клинической компенсации находилось 21 (8,5 %) больных, в фазе субкомпенсации 117 (47,2%), в фазе умеренной декомпенсации 91 (36,7 %) и в фазе грубой клинической декомпенсации находилось 19 (7,6 %) больных.

Таким образом, при поступлении в стационар преобладали пациенты в фазах субкомпенсации и умеренной декомпенсации.

Надо отметить, что близкое количественное распределение больных по группам получено и при использовании стадий Т. Markwalder (137; 138;): 1 стадия (нет симптоматики) — 25 (10,1 %),

стадия (легкая симптоматика) — 126 (50,8 %),

стадия (умеренная симптоматика) — 80 (32,3 %),

стадия (грубая симптоматика) — 17 (6,8 %) больных. Это обстоятельство, как представляется, свидетельствует о достаточной объективности фаз ного подхода к анализу клинического течения ХСГ.

66

Хронические субдуральные гематомы

Рис. 3-4. Распределение наблюдений по возрастным группам (над столбцами указано число наблюдений)

фикации ВОЗ. Видно, что основное количество ХСГ приходится на средний и пожилой возраст.

В таблице 3-1 представлено сопряжение клинической фазы заболевания и возраста пациентов в абсолютных цифрах (рис. 3-5). При допустимом объединении клинических фаз компенсации и субкомпенсации и клинических фаз умеренной и грубой декомпенсации прослеживается тенденция увеличения количества фаз декомпенсации по мере увеличения возраста больных. Исключение составляют дети, что, однако, объясняется включением в эту небольшую возрастную группу (18 пациентов) 3 больных с ХСГ, находившихся в вегетативном статусе, у которых клиническая декомпенсация была обусловлена именно последним обстоятельством.

Таблица 3-1

Распределение наблюдений по клинической фазе и возрасту больных

|

Клиническая фаза |

Возраст (лет) | ||||||

|

0-14 |

15-29 |

30-44 |

45-59 |

60-74 |

75 и больше |

Всего | |

|

ФКК |

1 |

5 |

5 |

6 |

4 |

- |

21 |

|

ФСК |

8 |

14 |

19 |

40 |

30 |

6 |

117 |

|

ФУКД |

6 |

8 |

12 |

29 |

24 |

12 |

91 |

|

ФГКД |

3 |

2 |

- |

5 |

5 |

4 |

19 |

|

Всего |

18 |

29 |

49 |

67 |

63 |

22 |

248 |

Сравнивая репрезентативные группы больных с ХСГ, поступивших в Институт нейрохирургии им.Н.Н.Бурденко до и после распространения в стране компьютерной томографии, можно отметить положительную направленность в изменении фазного спектра ХСГ (см.табл. 3-2), что глобально указывает на их более раннюю диагностику.

I.Выборка: I07 больных с ХСГ, поступивших в Институт в 1970—1987 гг (16; 37; 50;).

2.Выборка: 248 больных с ХСГ, поступивших в Институт в 1988—2000 гг (20;).

Таблица 3-2

Распределение больных с ХСГ по клиническим фазам при поступлении в стационар

|

Клинические фазы |

1 выборка (%) |

2 выборка (%) |

|

Компенсации |

3 |

8,5 |

|

Субкомпенсации |

29 |

47,2 |

|

Умеренной декомпенсации |

35 |

36,7 |

|

Грубой декомпенсации |

33 |

7,6 |

Для ориентации в клинике ХСГ и построения адекватной по содержанию и срокам лечебной тактики весьма существенно знать, какими темпами происходит углубление декомпенсации и восстановление компенсации у больных с ХСГ. Выделяют следующие варианты углубления клинической декомпенсации при ХСГ; постепенный (недели, месяцы), быстрый (дни), лавинообразный (часы), а также ундулирующий.

67

Клиническое руководство по черепно-мозговой травме

По

данным Института нейрохирургии при

ХСГ преобладает постепенный темп

углубления клинической

декомпенсации (у 51,6%

больных); быстрый

темп отмечен у 25,1 % больных, лавинообразный

— у 3,2 %, ундулирующее течение у 6,4 %.

Последние

3 варианта чаще выявляются у пожилых и

стариков.

Клиническая фаза ХСГ была стабильна

на

протяжении многих месяцев и даже лет

у 4,6 % больных; у 9,1 % наблюдалась только

положительная

динамика в смене клинических фаз.

3.6.2. Повозрастные и пофазные особенности симптоматики

Общемозговые симптомы. Среди общемозговых симптомов ХСГ прежде всего важна оценка состояния сознания. Для этого использовали принятую в России единую классификацию ЧМТ (17;). В ней предусматриваются следующие градации состояния сознания: ясное, оглушение умеренное, оглушение глубокое, сопор, кома умеренная, кома глубокая, кома терминальная.

Более половины больных поступают в ясном сознании, треть — в умеренном оглушении, остальные с более грубыми нарушениями сознания. При повозрастном анализе отмечается закономерное уменьшение удельного веса ясного сознания по мере увеличения возраста больных. Соответственно возрастает удельный вес оглушения (умеренного и глубокого), достигая максимума у пожилых и у стариков. Что касается сопора, то он наблюдался лишь у больных пожилого и старческого возраста, развитие умеренной комы при ХСГ также тяготеет к старшим возрастным группам. Однако, укажем, что случаи выключения сознания до сопора и комы были единичны.

Вегетативный статус при ХСГ отмечен лишь у детей, являясь следствием не ХСГ, а перенесенного диффузного аксонального повреждения мозга. Это и обуславливает высокий удельный вес грубых нарушений сознания у детей.

Нарушения психики. Они отражают как общемозговые, так и локальные реакции мозга на ХСГ. При этом, естественно, необходимо учитывать влияние преморбидных и возрастных факторов. Рассмотрим такой важный показатель состояния психики, как ориентировка. При этом исходим из того, что выяснение ориентировки больного во времени, месте и собственной личности является одним из упрощенных и доступных способов определения состояния сознания от ясного до глубокого оглушения.

Понятно, что у больных в ясном сознании ориентировка была полной. У больных в умеренном

оглушении она также могла сохраняться полной, хотя отмечалась некоторая замедленность в ответах, а порой улавливалась и относительная дезориентировка во времени и месте. При глубоком оглушении сохранялась лишь ориентировка больного в собственной личности, но и здесь встречались серьезные отклонения вплоть до полной дезориентировки.

Синдромы психотического уровня в клинике ХСГ сравнительно редки. Однако по мере увеличения возраста пострадавших их отсутствие у детей и молодых и единичные случаи у лиц среднего возраста (с отягощенным анамнезом) сменяются все более заметной ролью психотических нарушений у пожилых и стариков, встречаясь у последних почти в половине наблюдений.

Центральное место в синдромах психотического уровня при ХСГ занимают следующие их различные варианты спутанного сознания.

Амнестическая спутанность, при которой определяющими являются нарушения памяти. Характерна дезориентировка больных во времени и месте. Больные не запоминают или слабо запоминают происходящие события. Неточно воспринимают реальную действительность, и в этом есть окраска прошлого в том смысле, что больные представляют себя в какой-либо из ситуаций, пережитых ими ранее. Возможны конфабуляции, повышенная ре-чедвигательная активность и смена таких состояний адинамией. Спутанность появляется или усиливается в вечерние часы.

Спутанность с психомоторным возбуждением, где на первый план выступает беспокойство, суетливость, многоречивость больных, они пытаются встать, куда-то идти, кого-то зовут. Выражена дезориентировка. Возможны ложные узнавания: из-за неспособности идентифицировать лица окружающих больные в медицинском персонале «узнают» своих близких. Эти состояния недлительны, сменяются адинамией, вялостью, сонливостью. Как правило, усиливаются в вечерние и ночные часы. При расспросах больных в моменты спутанности могут выявляться конфабуляции, в которых на вопросы о месте и времени их пребывания больные отвечают вымыслами, ( они находятся «на рыбалке», «на совещании», «дома» и т.п).

Спутанность с речевыми нарушениями наблюдается у больных с затруднениями осмысления обращенной речи, грубыми и частыми мнестическими западениями. Наблюдается, как правило, при преимущественном поражении левого полушария мозга. Больные дезориентированы. Могут быть тревожными, растерянными, суетливыми, мечущимися

68

Хронические субдуральные гематомы

в

постели. И здесь из-за крайней истощаемое™,

утомляемости

типичны перерывы в повышенной двигательной

активности, иногда больные становятся

вялыми, малоподвижными, сонливыми.

Характерная особенность такой

спутанности у больных

старческого возраста конфабуляции с

воспро-извдением в них каких-то прошлых

переживаний.

в

постели. И здесь из-за крайней истощаемое™,

утомляемости

типичны перерывы в повышенной двигательной

активности, иногда больные становятся

вялыми, малоподвижными, сонливыми.

Характерная особенность такой

спутанности у больных

старческого возраста конфабуляции с

воспро-извдением в них каких-то прошлых

переживаний.

Конфабуляторная спутанность характеризуется обилием конфабуляции — спонтанных или следующих в ответ на расспросы врача. Эту спутанность можно обозначить и как амнестически-конфабу-ляторную, так как здесь грубо снижена способность к запоминанию, адекватному воспроизведению прошлых знаний. При этом возможны периодические состояния двигательного или психомоторного возбуждения, особенно к вечеру или в ночные часы.

Все наблюдавшиеся у больных в пожилом и старческом возрасте варианты спутанности включают в себя так называемые продуктивные и дефици-тарные нарушения. Но и те, и другие отличаются от встречающихся у более молодых больных. Так, в продуктивных нарушениях наиболее часты явления конфабуляции, благодушно-эйфорический фон настроения, но прерываемый сонливостью, слабодушием; при этом редки галлюцинаторные или зрительные представления, ментизм. Среди дефи-цитарных — нарушения памяти, ориентировки, восприятия реальной действительности, резко выраженная астения с крайней истощаемостыо, неспособностью концентрации внимания в течение более или мене длительного времени. В целом для описанных состояний характерно преобладание дефицитарных явлений над продуктивными.

Одной из отличительных особенностей состояний спутанности больных, особенно в возрасте старше 70 лет, является феномен «ухода в прошлое»: нечетко воспринимая реальную действительность, больные представляли себя в какой-либо из прежних ситуаций;прошлыми переживаниями окрашивалось восприятие настоящей действительности. Этот феномен особо ярко проявляется в содержании конфабуляции больных.

Часто наблюдаются нарушения цикла сна и бодрствования, что выражается, в частности, в возникновении эпизодов спутанности в вечерние и ночные часы при меньшей их вероятности в утренние и дневные часы, когда больные могут быть вполне упорядоченными в поведении, ориентированными.

Наконец, можно отметить такое отличие состояний спутанности от помраченного сознания у больных молодого и среднего возраста, которое

заключается в независимости или меньшей зависимости структуры нарушения сознания от стороны преимущественного поражения мозга. Так, при левополушарном поражении могли быть не только нарушения вербальной памяти, речи, эпизоды тревоги, растерянности, но и конфабуляции, благодушный фон настроения, оптико-пространственные нарушения. У ряда больных с ХСГ преимущественно пожилого возраста выявляются эмоциональные нарушения субпсихотического уровня. К наиболее частым проявлениям эмоциональной патологии относятся такие крайние реакции, как слезливость и слабодушие, с одной стороны, и эйфория, благодушие, с другой. Отмечены состояния субдепрессии, главным образом, тревожной. Но наиболее примечательна для больных пожилого и старческого возраста изменчивость эмоционального состояния с переходом от благодушия к слабодушию, от эйфории к слезам. Иногда в рамках клинической картины ХСГ бредовая готовность с подозрительностью, недоверчивостью сказывалась на поведении больных.

Эпилептические припадки. Обычно рассматриваются в кругу общемозговой симптоматики, хотя с неменьшим основанием их можно отнести и к очаговым признакам. Встречаются сравнительно редко при ХСГ. Примерно, с одинаковой частотой встречались генерализованные припадки с клони-ческими судорогами, и фокальные-сенсорные и моторные без выключения сознания. В ряде случаев симптомы раздражения были обусловлены не ХСГ, а предшествующей ЧМТ. При возрастном анамнезе эпилептического синдрома отмечено, что он встречался в единичных наблюдениях во всех возрастных группах, исключая стариков.

Головная боль — одна из наиболее частых жалоб больных с ХСГ. При грубых нарушениях сознания о её наличии можно косвенно судить по мимическим реакциям при перкуссии головы. Однако при ХСГ может встречаться отсутствие головной боли либо та степень ее выраженности, которая игнорируется больным. При общей закономерности усугубления головной боли по мере нарастания клинической декомпенсации есть немало исключений. При возрастном анализе головной боли устанавливается, что она относительно чаще встречается у больных детского, молодого и младшего среднего возраста и реже — у лиц пожилого и старческого возраста. При этом в младших возрастных группах преобладает гипертензионная окраска головной боли, а в старших возрастных группах — более четко выступает ее сосудистый характер. Заметим также, что головная боль нередко имеет локальный

Клиническое руководство по черепно-мозговой травме

оттенок,

в основном соответствуя зоне расположения

ХСГ.

оттенок,

в основном соответствуя зоне расположения

ХСГ.

К нередким признакам ХСГ относится астения.

Оболочечные симптомы. Симптом Кернига и ригидность затылочных мышц отмечаются почти у половины больных с ХСГ, обычно умеренно выраженные. Естественно, при трактовке их генеза следует помнить о возрастных изменениях, о влиянии остеохондроза позвоночника, деформирующего остеоартроза коленных суставов и некоторых других внечерепных факторов.

Состояние глазного дна. К числу классических объективных симптомов повышения внутричерепного давления относятся гипертензионные изменения на глазном дне. Обычно чем глубже нарушена клиническая компенсация при ХСГ, тем чаще встречаются застойные явления на глазном дне но, конечно, при этом важен темп ее наступления.

При ХСГ выявляется закономерное уменьшение удельного веса застойных изменений в старших возрастных группах по сравнению с младшими. Очевидно этот факт отражает особенности возрастной реактивности головного мозга с постепенным снижением ее по мере старения организма и смену отека головного мозга и повышения внутричерепного давления у детей и молодых коллапсом мозга и понижением внутричерепного давления у пожилых и стариков.

Очаговая симптоматика. Двигательные нарушения являются ведущими среди локальных симптомов в клинической картине ХСГ. Выделяют следующие градации пирамидного синдрома: 0 — отсутствие пирамидных знаков; 1 — слабо выраженный пирамидный синдром (асимметрия пери остальных, сухожильных и кожных рефлексов, незначительное снижение мышечной силы с опусканием пораженной конечности при пробе Барре, небольшое повышение мышечного тонуса); 2 — умеренно выраженный пирамидный синдром (моно- или гемипарез со снижением силы в паретичной конечности в 1,5—2 раза по сравнению со здоровой, заметное повышение мышечного тонуса, некоторое уменьшение объема движений, особенно при повторном выполнении инструкции, негрубые патологические рефлексы); 3 — грубо выраженный пирамидный синдром (глубокий гемипарез или тет-рапарез со снижением мышечной силы в паретичной конечности в три и более раза, по сравнению со здоровой, неполный объем движений вплоть до их отсутствия, резкое повышение мышечного тонуса по типу «складного ножа», яркие патологические рефлексы). В спектр пирамидного синдрома

входят также центральные парезы VII и XII нервов и ряд других признаков.

При возрастном анализе пирамидного синдрома отмечается закономерное увеличение его частоты и выраженности в старших возрастных группах, по сравнению с младшими возрастными группами. Исключение составляют дети, у которых грубые двигательные нарушения были обусловлены не ХСГ, а перенесенной тяжелой ЧМТ.

При пофазном анализе пирамидного синдрома выявляется закономерное его учащение и утяжеление по мере углубления клинической фазы заболевания: в ФКК пирамидный синдром практически отсутствует, а в ФГКД — как правило, наблюдается у всех больных и к тому же обычно грубо выражен.

Речевые нарушения (включая моторные и сенсорные) наблюдаются у трети больных с ХСГ. Если брать только левосторонние ХСГ, то их удельный вес среди очаговой симптоматики существенно повышается.

При повозрастном анализе нарушений речи выявляется увеличение их частоты и выраженности параллельно старению больных. Исключение составляют дети с ХСГ, находившиеся в вегетативном статусе.

При пофазном анализе афатического синдрома устанавливается закономерное возрастание его частоты и выраженности по мере углубления клинической декомпенсации.

Подкорковый синдром при ХСГ проявляется обеднением произвольныхдвижений, скованностью, брадикинезией, гипомимией, тремором, пластическими изменениями мышечного тонуса, рефлексами орального автоматизма. Четко просматривается зависимость его частоты и полноты раз-вертываемости от возраста больного. Исключение составляли дети в связи с высоким удельным весом среди них больных в вегетативном статусе. При этом следует учитывать, что ХСГ может значительно усугублять преморбидный подкорковый синдром. Это положение иллюстрируется смягчением экстрапирамидной симптоматики после удаления ХСГ даже у лиц пожилого и старческого возраста.

Нарушения статики и координации выявляются у половины больных с ХСГ. Среди них преобладают умеренно выраженные расстройства походки с ее замедленностью, реже отшатыванием в стороны; неустойчивость в позе Ромберга, особенно при сенсибилизации; нечеткость в выполнении паль-це-носовой и пяточно-коленной проб. Разумеется, здесь всегда следует учитывать вклад преморбидной

70

Хронические субдуральные гематомы

отягощенности

и возрастного фактора. О роли последнего

свидетельствует нарастание частоты

ста-токоординационных

нарушений с увеличением возраста

пациентов.

Пофазный анализ расстройств походки, статики и координации показал их усугубление по мере утяжеления клинической декомпенсации.

Стволовые симптомы. В клинике ХСГ, в отличие от острой ЧМТ, они обычно являются вторичными или дислокационными (исключая, конечно, возрастные и преморбидные стволовые знаки). Следует также заметить, что дислокационные синдромы при ХСГ, часто имеют иную структуру, иную выраженность, иную локализацию, чем при острых внутричерепных гематомах.

Если при острых гематомах доминирует дислокационный стволовый синдром тенториального уровня, то при ХСГ часты синдромы вклинения поясной извилины под фалькс. Это находит свое отражение и в клинике и на КТ, где даже в ФГКД при резком смещении срединных структур мозга сравнительно мало выражена деформация базаль-ных цистерн.

Дислокационный стволовый синдром тенториального уровня при ХСГ часто развивается в весьма замедленном темпе, не содержа при этом всех своих неврологических слагаемых. Кроме того, если при ХСГ выявляется дислокационный стволовый синдром, то он, в отличие от острых внутричерепных гематом, обычно умеренно выражен.

Демонстративна, как и следовало ожидать, по-фазная зависимость дислокационного синдрома. Его не было у больных в ФКК. В ФКС отдельные нсгру-бые стволовые симптомы, которые принято расценивать как вторичные, имели сосудистый либо инволюционный генез. В ФУКД и ФГКД частота и степень выраженности средне мозгового и заднече-репного дислокационного синдрома нарастают, достигая максимума при грубой клинической декомпенсации.

Взор вверх. Среди вторичных стволовых симптомов рассмотрим такой классический признак ущемления ствола в отверстии мозжечкового намета, как парез взора вверх. В большинстве наблюдений ХСГ произвольный либо рефлекторный взор вверх был в полном объеме (то есть глаза при слежении за вертикально перемещаемым предметом отклонялись вверх на 45 и более градусов, либо в ответ на раздражение роговицы глаза отклонялись вверх настолько, что радужка полностью или почти полностью скрывалась под верхним веком). У трети больных взор вверх был ограничен умеренно (отклонение глаз вверх в пределах 20—40 градусов), и

лишь у отдельных больных отмечалось грубое ограничение взора вверх (объем движения глаз вверх не достигал 20 градусов).

При повозрастном анализе ограничение взора вверх выявляется чаще в старших возрастных группах, что, по-видимому, связано с нарушениями у них психики и снижением концентрации внимания, с возрастным угнетением корнеальных рефлексов, возрастными особенностями глазодвигательной иннервации, а также преморбидной отя-гошенностью. При пофазном анализе объема вверх он был полным у больных в ФКК и ФКС (за отдельными исключениями, обусловленными возрастными факторами). В ФУКД умеренное ограничение взора вверх отмечается у трети больных, а в ФГКД у 2/3 больных с ХСГ.

Спонтанный нистагм, преимущественно горизонтальный, в качестве стволового симптома выявляется у трети больных с ХСГ. При этом в большинстве наблюдений он клонический, редко кло-нотонический. При пофазном рассмотрении спонтанного нистагма он отсутствует у всех больных в ФКК и определяется, примерно, в трети наблюдений с небольшими колебаниями во всех остальных клинических фазах заболевания.

Роговичныерефлексы. Снижение роговичных рефлексов отмеча-лось более чем в трети наблюдений; порой оно было односторонним, указывая на по-лушарный генез их асимметрии.

При повозрастном анализе роговичных рефлексов выявляется более частое их снижение у лиц пожилого и старческого возраста, что связано с инволюционными изменениями.

Пофазный анализ роговичных рефлексов выявляет нарастание частоты их снижения по мере углубления клинической фазы заболевания.

Патологические стопные знаки (прежде всего — рефлекс Бабинского) часто встречаются в клинике в составе латерализованного полушарного пирамидного синдрома. Они преимущественно односторонние, реже — двухсторонние; в последнем случае патологические рефлексы имеют дислокационный стволовый, либо биполушарный генез (при двусторонних ХСГ).

Резюме. При повозрастном анализе вариабельной клиники ХСГ установлены следующие основные закономерности:

частое преобладание общемозговой симпто матики над очаговой во всех возрастных группах;

по мере увеличения возраста больных изме няется структура общемозговых симптомов — от гипертензионных в детском, молодом и среднем возрасте до гипотензионных в пожилом и стар-

71

Клиническое руководство по черепно-мозговой травме

ческом

возрасте, что связано с преобладанием

в младших

возрастных группах отека мозга и

внутричерепной

гипертензии, а в старших возрастных

группах коллапса мозга и внутричерепной

гипертензии;

ческом

возрасте, что связано с преобладанием

в младших

возрастных группах отека мозга и

внутричерепной

гипертензии, а в старших возрастных

группах коллапса мозга и внутричерепной

гипертензии;

повышение с возрастом больных роли сосу дистого слагаемого в генезе симптоматики при ХСГ, что вместе с инволюционными факторами обусловливает большую частоту нарушений пси хики у лиц старческого и пожилого возраста по сравнению с младшими возрастными группами;

при доминировании среди очаговой симпто матики двигательных нарушений степень их выра женности и устойчивости обычно усугубляется с возрастом;

наблюдается повозрастное смещение соотно шения клинических фаз заболевания в сторону их утяжеления или, иными словами чем старше боль ной с ХСГ, тем чаще у него выявляется грубая декомпенсация. Это связано как с истощающими ся с возрастом компенсаторными возможностями, так и с нарастанием инволюционной и приобре тенной патологии;

фазовые переходы многообразны и во мно гом связаны с возрастными анатомо -физиологи ческими особенностями черепа, головного мозга и организма в целом. Если наступает клиническая декомпенсация, то наиболее быстро в фазу грубой декомпенсации входят больные пожилого и стар ческого возраста, что объясняется тем, что у этой категории больных компримирующее воздействие ХСГ на мозг сопровождается выраженными сосу дистыми нарушениями;

7) декомпенсация при ХСГ развивается по пяти ведущим параметрам: общемозговому, стволово му, очаговому, соматическому и инструменталь ному. При этом для ХСГ во всех возрастных груп пах характерны диссоциации между различными показателями, что необходимо учитывать при ус тановлении клинической фазы заболевания. Со матический статус играет особую роль в оценке клинической фазы ХСГ у пожилых и стариков. При ХСГ, в отличие от острых гематом, во всех возра стных группах могут не срабатывать привычные критические инструментальные показатели, имея в виду как параллелизм в развертывании обще мозговой, очаговой и стволовой симптоматики, так и прогноз.

Как показали исследования, возрастной и фазовый подходы весьма перспективны для оценки состояния больного, анализа данных инструментальных методов диагностики и выбора адекватной тактики лечения ХСГ.

3.7. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

3.7.1. Рентгенологические методы 3.7.1.1. Краниография

При хронических субдуральных гематомах, развившихся после черепно-мозговой травмы или сосудистых заболеваний, обзорные рентгенограммы черепа чаще не обнаруживают каких либо изменений. Гипертензионные признаки на краниограммах (порозность спинки турецкого седла, усиление пальцевых вдавлений и сосудистого рисунка) встречаются менее, чем у 1/5 больных, при этом обычно они мягко выражены. Исключение составляют дети, особенно раннего возраста, у которых внутричерепная гипертензия может обусловливать увеличение размеров головы, незаращение родничков, расхождение швов, истончение костей черепа.

В качестве симптома объемного характера поражения мозга и его латерализации при ХСГ может выявляться смещение в противоположную сторону обызвествленной шишковидной железы.

У детей могут встречаться четкие локальные признаки ХСГ на краниограммах в виде выпячивания и истончения костей свода над гематомой.

У ряда больных с ХСГ обнаруживаются трещины костей черепа, свидетельствующие о перенесенной травме.

Рис. 3-6. Краниография (прямая и боковая проекции) — каль-цифицированная ХСГ у больного 17 лет.

Прямая рентгенографическая диагностика ХСГ возможна лишь в редких случаях их обызвествления. В зоне типичной парасагиттально-конвекситальной локализации ХСГ (обычно в лобно-теменной области) обнаруживаются петрификаты различной плотности и структуры, либо тесно прилегающие к внутренней поверхности кости, либо очерчивающие капсулу ХСГ, либо находящиеся в полости гематомы. Наиболее информативны краниограммы при полной оссификации ХСГ (рис 3-6).

72

Хронические субдуральные гематомы

3.7.1.2.

Ангиография

КТ и МРТ серьезно потеснили КАГ как ведущий метод диагностики ХСГ. В настоящее время КАГ при ХСГ применяется редко, преимущественно в тех наблюдениях, где необходима дифференциальная диагностика с другой очаговой патологией, либо предполагается возможность сосудистого ге-неза гематомы (вследствие артериовенозной маль-формации, артериальной аневризмы и т.д.). Однако, если в нейрохирургических учреждениях КТ и МРТ отсутствуют, ангиография остается надежным методом диагностики ХСГ.

Ангиографический синдром ХСГ складывается из характерной бессосудистой зоны между внутренней поверхностью костей свода черепа и оттесненной корой мозга, а также дислокационных изменений в пробеге магистральных сосудов соответственно топике ХСГ (при этом наиболее демонстративны прямые ангиограммы, где бессосудистая зона имеет линзообразную либо серповидную форму, особенно четко контурируясь в капиллярной и венозной фазах — (рис. 3-7).

Рис. 3-7. Каротидная ангиграфия (прямая проекция) — ХСГ лобно-теменно-височной области.

Высокая надежность КАГ в диагностике ХСГ не вызывает сомнений. И хотя этот инвазивный метод закономерно уступает свое лидерство неин-вазивным и более информативным способам прямой визуализации внутричерепного содержимого, его не следует уподоблять исторически изжившей себя пневмоэнцефаловентрикулографии. Ангиография остается в арсенале современных методов диагностики ХСГ.

3.7.1.3. Компьютерная томография

Представим следующее компьютерно-томографическое определение ХСГ: хроническая субдураль-ная гематома представляет собой зону измененной

плотности между костями черепа и веществом мозга, обычно серповидной формы с многодолевым распространением и преимущественно парасагитально-кон-векситальной локализацией; при этом наружная граница повторяет очертания внутренней поверхности костей черепа, а внутренняя граница- очертания полушария мозга (рис. 3-8).

Рис. 3-8. Типичная КТ картина ХСГ (1,2). Трехмерная КТ реконструкция этой ХСГ {3, 4).

Естественно, что приведенная формулировка не распространяется на изоденсивные ХСГ, а также на ХСГ атипичной локализации (базальные, медиальные и т.д.)

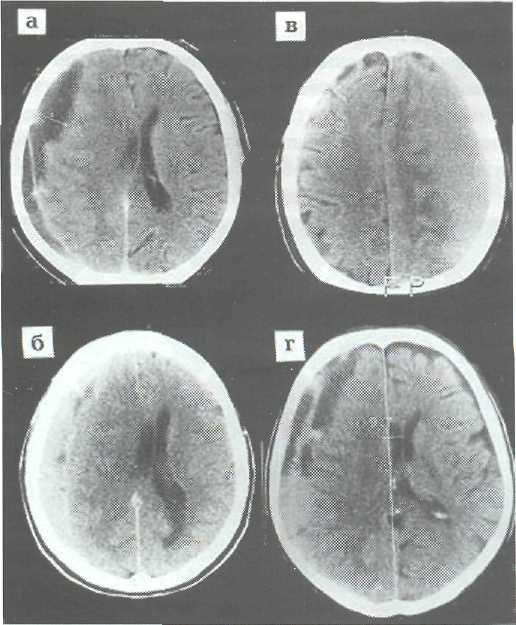

Семиотика. По плотности в единицах Haunsfild ХСГ делятся на гиподенсивные (28 и менее Ед. Н), изоденсивные (29—45 Ед. Н), гиперденсивные (более 45 Ед. Н) а также гетероденсивные (рис. 3-9).

Гиподенсивные ХСГ встречаются наиболее часто. Снижение плотности содержимого гематомы колеблется от выраженного до незначительного (17—28 Ед. Н), однако всегда превышает плотность ликвора. Чаще гиподенсивная зона гомогенна (рис. 3-9 а), но порой улавливаются и разные по интенсивности участки снижения плотности. На этом фоне могут выявляться линейные повышения плотности за счет визулизации наружного или внутреннего листка капсулы либо перегородок при многокамерной ХСГ (см. рис. 3-8).

Сопоставление данных КТс операционными находками показывают, что у большинства больных с гиподенсивными ХСГ в полости гематомы содержится ксантохромная либо зеленовато-коричневатая мутная жидкость, у некоторых — изменен-

73

Клиническое руководство по черепно-мозговой травме

Рис. 3-9. КТ варианты плотностных характеристик ХСГ: а) ги-подеисивыая; б) гипердепсивная; в) изоденсивная; г) гетеро-дснсивная;

ная разжиженная кровь, а также мелкие свертки крови.

При гиподенсивных ХСГ длительность анамнеза колеблется в широких пределах — от 25 суток до 5 лет, иногда от 14 суток. Феномен снижения плотности содержимого ХСГ преимущественно связан с деградацией фибрина в свертках крови.

Изоденсивные ХСГ встречаются редко. Плотность содержимого гематомы практически не отличается от таковой вещества мозга. Вместе с тем на КТ обычно выражены признаки объемного процесса (рис. 3-9 б).

Сопоставление данных КТ с операционными находками показывает, что у половины больных с изоденсивными ХСГ в полости гематом содержится коричневато-зеленоватая жидкость, у других разжиженная кровь и ее свертки.

Изоденсивные ХСГ отмечены при длительности анамнеза от 18 суток до 1 года. Феномен изоп-лотности может появляться и раньше: порой спустя 10—14 суток после ЧМТ. Он определяется главным образом соотношением в полости ХСГ разжиженной крови и ее дериватов.

Гиперденсивные ХСГ встречаются еще более реже. Повышение плотности содержимого гематом

значительно либо нерезко выраженно (рис. 3-9 в). При сопоставлении данных КТ при высокоплотных ХСГ с операционными находками в большинстве наблюдений в полости гематомы содержатся, наряду с разжиженной кровью, ее свертки. Отметим, что чем больше в содержимом гематомы преобладают свертки крови, тем выше была ее плотность. Феномен повышения плотности связан с повторными кровоизлияниями в полость гематомы, которые могут наблюдаться спустя любое время после формирования ХСГ.

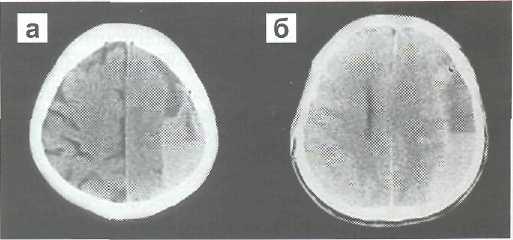

Гетероденсивные ХСГ встречаются часто. Представлены на КТ мозаичными картинами: в полости гематомы о различных соотношениях сочетаются участки повышенной и пониженной плотности, реже пониженной плотности и плотности, равной таковой мозговой плотности, а в отдельных случаях наблюдаются все три варианта изменений плотности ХСГ (рис. 3-9 г). Для гетерогенных ХСГ характерен феномен седиментации в виде четкого разграничения содержимого гематомы на низкоплотную верхнюю часть и высокоплотную нижную часть (при положении больного на спине) (рис. 3-10). При сопоставлении данных КТ с операционными находками установлено, что у 2/3 больных полость гематомы содержит свертки крови в смеси с зеленовато-коричневатой жидкостью, у остальных — темную жидкую кровь и мелкие сгустки фибрина.

Рис. 3-10. КТ варианты феномена «седиментации» при ХСГ (а, б).

В структуре ХСГ на КТ могут также прослеживаться уплотненные листки капсулы, тяжи, межкамерные перегородки и некоторые другие обра-

Длительность анамнеза при гетероденсивных ХСГ колеблется от 16 суток до 5 лет. Неоднородная плотность связана как с повторными микрокровоизлияниями в полость гематомы, так и с деградацией ранее излившейся крови. Оседание высокоплотных ещё не распавшихся форменных элементов крови обусловливает появление КТ феномена седиментации (рис. 3-10).

74

Хронические субдуралъные гематомы

зования

(см. рис. 3-8, рис. 3-11). Капсула ХСГ выявляется

при КТ, примерно в десятой части

наблюдений,

хотя на операциях наружную и внутреннюю

мембрану

(выраженных в различной степени) находят

практически всегда. Эта диссоциация

может быть

объяснена малой контрастируемостью

капсулы,

нередко ее тонкостью, прилежанием к

костям черепа

и веществу мозга с повторением их

очертаний.

Возможно, также, что в ряде случаев не

выявление

существующей капсулы ХСГ на КТ было

обусловлено

тем, что не всегда используют контрастное

усиление.

зования

(см. рис. 3-8, рис. 3-11). Капсула ХСГ выявляется

при КТ, примерно в десятой части

наблюдений,

хотя на операциях наружную и внутреннюю

мембрану

(выраженных в различной степени) находят

практически всегда. Эта диссоциация

может быть

объяснена малой контрастируемостью

капсулы,

нередко ее тонкостью, прилежанием к

костям черепа

и веществу мозга с повторением их

очертаний.

Возможно, также, что в ряде случаев не

выявление

существующей капсулы ХСГ на КТ было

обусловлено

тем, что не всегда используют контрастное

усиление.

Рис. 3-11. Кт визуализация внутренней капсулы ХСГ.

Компьютерно-томографическая характеристика воздействия ХСГ на головной мозг

Отдельного внимания заслуживают компьютерно-томографические признаки «масс-эффекта», оказываемого ХСГ на мозг. Надо сказать, что, с одной стороны, в них нет ничего специфического, а, с другой, определенное сочетание в значительной мере свойственно именно ХСГ.

Имеется сравнительно высокая корреляция между клинической фазой заболевания и дислокационным воздействием ХСГ на мозг и ликворную систему. Смещение срединных структур мозга при ХСГ колеблется от 0 до 22 мм. При пофазном рассмотрении этого важнейшего показателя объемного полушарного процесса на уровне прозрачной перегородки вырисовывается следующая картина. В фазе клинической компенсации смещение срединных структур мозга либо отсутствует, либо находится в пределах 3—4 мм. В фазе клинической субкомпенсации смещение срединных структур обыч-

но не превышает 6—7 мм, в фазе умеренной клинической декомпенсации оно чаще составляет 7— 9 мм, в фазе грубой клинической декомпенсации это смешение достигает 10 и более мм (максимально до 22 мм) (рис. 3-12).

Рис. 3-12. КТ. Выраженное смешение срединных структур и желудочковой системы при ХСГ.

При общих закономерностях имеется, однако, много исключений. Одни из них обусловлены наличием двухсторонней (хотя и при этом может встречатся смещение срединных структур мозга со стороны большей по объему гематомы), либо ме-диобазальной ХСГ. Другие — могут быть связаны с возрастными факторами, когда наличие значительных резервных пространств вследствие атрофии мозга влияет на степень смещения срединных структур. Аналогичные инверсии могут быть и при изменении краниоцеребральных соотношений как пре-морбидных, так и связанных с шунтирующими операциями. Наконец свой вклад вносит характер реакций вещества мозга (отек, коллапс, нарушения мозгового кровообращения и т.п.) на ХСГ.

Наряду со смещением срединных структур ХСГ вызывает сдавление желудочков мозга, Обычно страдает гомолатеральный боковой желудочек. Здесь также устанавливается определенная пофазная корреляция. В фазе клинической компенсации и фазе клинической субкомпенсации при гомолатераль-ной гематоме боковой желудочек чаще умеренно сдавлен по сравнению с контралатеральным боковым желудочком. Ill и IV желудочки, как правило, не изменены. В фазах умеренной и грубой клинической декомпенсации при ХСГ гомолатеральный боковой желудочек обычно резко сдавлен, деформирован, вплоть до полного отсутствия его на КТ

75

Клиническое руководство по черепно-мозговой травме

(рис.

3-12); противоположный боковой желудочек

может

быть резко смещен в другую сторону, а

также

расширен в результате как преморбида,

так и гидроцефалии

вследствие дислокационной окклюзии

на уровне межжелудочкового отверстия.

При этом нередко оказывается

компримирован-ным

и III

желудочек, вплоть до отсутствия его

визуализации

на КТ. IV

желудочек при полушар-ных

ХСГ, как правило, не подвергается грубым

изменениям.

(рис.

3-12); противоположный боковой желудочек

может

быть резко смещен в другую сторону, а

также

расширен в результате как преморбида,

так и гидроцефалии

вследствие дислокационной окклюзии

на уровне межжелудочкового отверстия.

При этом нередко оказывается

компримирован-ным

и III

желудочек, вплоть до отсутствия его

визуализации

на КТ. IV

желудочек при полушар-ных

ХСГ, как правило, не подвергается грубым

изменениям.

Состояние базальных цистерн при ХСГ при по-фазном анализе нельзя оценить однозначно. Так, в детском, молодом и младшем среднем возрастах степень их деформации в какой-то мере отражает клиническую фазу заболевания и размеры гематомы. У лиц же пожилого и старческого возраста часто наблюдается инверсия, когда при резком смещении срединных структур и деформации боковых желудочков в фазе грубой клинической декомпенсации охватывающая цистерна хорошо визуализируется или деформирована незначительно. Вероятно, эта диссоциация связана с инволюционными изменениями реакций мозга на длительное комп-римируюшее воздействие ХСГ.

Состояние конвекситалъных субарахноидаль-ных пространств совершенно иное. Практически во всех клинических фазах они резко сдавлены на стороне гематомы и обычно не визуализируются на компьютерных томограммах даже у лиц пожилого и старческого возраста. Это объясняется особенностями анатомо-топографического расположения ХСГ, «выжимающих» ликвор в первую очередь из кон веке итальных субарахноидальных пространств.

Что касается их визуализации на противоположной стороне, то у детей, лиц молодого и младшего среднего возраста по мере углубления клинической фазы заболевания они исчезают вплоть до полного отсутствия в фазе грубой клинической декомпенсации. Вместе с тем в старшем среднем и особенно пожилом и старческом возрасте даже в фазе грубой клинической декомпенсации конвекситаль-ные субарахноидальные щели на противоположной гематоме стороне обычно хорошо визуализируются, при этом они могут быть даже расширены, что объясняется возрастными атрофическими изменениями мозга (рис. 3-13). Аналогичная картина иногда может наблюдаться и у молодых пациентов при выраженной атрофии мозга либо аномалии крани-оцеребральных соотношений.

Реакция мозговой ткани на ХСГ характеризуется, особенно при длительном существовании гематомы у пожилых и стариков, коллапсом мозга в

Рис. 3-13. КТ больного с ХСГ 78 лет, в фазе грубой клинической декомпенсации. На стороне гематомы конвекситальные субарахноидальные щели отсутствуют, на противоположной стороне расширение вследствие возрастной атрофии мозга.

зоне ее расположения. Вместе с тем у детей и молодых часто отмечается отек мозга-локальный, полушарный или даже диффузный. Однако в силу именно длительности и сравнительной мягкости воздействия ХСГ он почти никогда не достигает той степени выраженности, какая наблюдается при острых субдуральных гематомах.

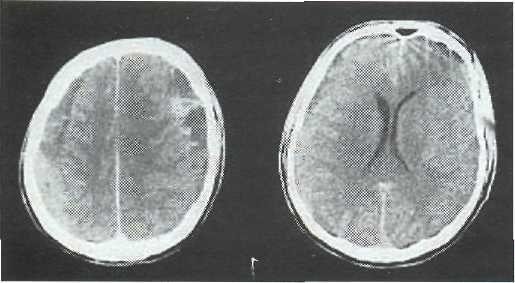

Описанные компьютерно-томографические признаки односторонних ХСГ во многом характерны и для двухсторонних ХСГ. Однако необходимо отметить некоторые особенности их воздействия, которые весьма существенны для диагностики изо-денсивных двухсторонних ХСГ, а также в тех случаях, когда лишь одна из гематом имеет одинаковую с мозгом плотность. На нашем материале подтверждается так называемый феномен «заячьих ушей», который заключается в более или менее равномерном сдавлении обоих боковых желудочков и сближении их передних рогов. При этом одновременно изменяется контур талии боковых желудочков, а при ХСГ, занимающих оба полушария целиком, одновременно может наблюдатся и сближение задних рогов (рис. 3-14).

Важным и легко доступным признаком для обнаружения именно билатеральных ХСГ является отсутствие субарахноидальных щелей с обеих сторон (рис. 3-14). Этот факт особенно значим улиц пожилого и старческого возраста, у которых, как правило, субарахноидальные щели в противоположном полушарии при односторонней ХСГ расширены.

76

Хронические субдуральные гематомы

Рис. 3-14. Кт при двухсторонней ХСГ. Сближение передних и задних рогов боковых желудочков, сужение их талии; отсутствие конвекситальных субарахноидальных щелей с обоих сторон.

Резюме. Итак, КТ в большинстве наблюдений является адекватным методом окончательного распознавания ХСГ, позволяющим с исчерпывающей полнотой судить о расположении и объеме гематомы, о ее структуре и консистенции содержимого, о ее воздействии на вещество мозга и ликворные пути с регистрацией степени смещения срединных структур, сдавления желудочковой системы, состояния конвекситальных субарахноидальных щелей и базальных цистерн, о реакциях мозга в ответ на ХСГ ( в виде его отека, коллапса, дисгемии). При этом устанавливаются также краниоцеребральные соотношения и преморбидные изменения мозга и ликворных пространств.

При изоденсивных гематомах КТ выявляет лишь признаки полушарного объемного процесса (кроме случаев, когда визуализируется капсула ХСГ). В такой ситуации для уточнения диагноза необходимо применение магнитно-резонансной томографии либо каротидной ангиографии.

Таким образом, КТ является методом выбора при подозрении на ХСГ. Она позволяет определить оптимальную тактику лечения ХСГ:

ЗНД через 1 фрезевое отверстие при одно сторонних и однокамерных ХСГ;

ЗНД через 2 фрезевых отверстия при много камерных или двухсторонних ХСГ;

костно-пластическая трепанация при каль- цифицированных ХСГ;

консервативное лечение при плоскостных ХСГ в фазах клинической компенсации и субком пенсации.

В заключение представим выделенный компьютерно-томографический синдром ХСГ. Наиболее часто он характеризуется:

— зоной измененной плотности (гиподенсив- ной, гиперденсивной, гетероденсивной) между костями черепа и веществом мозга, чаще серпо-

видной формы и обычно имеющей многодолевое или плащевое распространение (одно- или двухстороннее) с преимущественно парасагитально-конвекситальной локализацией;

повторением очертаний внутренней поверх ности костей черепа наружной границей патоло гической зоны измененной плотности и очертаний поверхности полушария головного мозга — ее внут ренней границей;

значительным преобладанием площади па тологической зоны над ее толщиной;

отсутствием субарахноидальных щелей на сто роне расположения гематомы;

При ХСГ редкой атипичной локализации (ба-зальная, межполушарная, заднечерепная и др.) КТ синдромы, наряду с общими чертами, имеют много существенных различий от выделенного КТ-синд-рома наиболее распространенной типичной полу-шарной локализации ХСГ.

При двухсторонней ХСГ важными дополнительными компьютерно-томографическими признаками являются отсутствие изображения конвекситальных субарахноидальных щелей с обеих сторон и феномен сближения передних и задних рогов боковых желудочков, а также изменение их талии.

КТ-синдром ХСГ может дополняться и другими прямыми их признаками: феноменом седиментации, визуализацией наружного или внутреннего листков капсулы, многокамерного строения или интрагематомных трабекул (их выявлению часто может способствовать контрастное усиление).

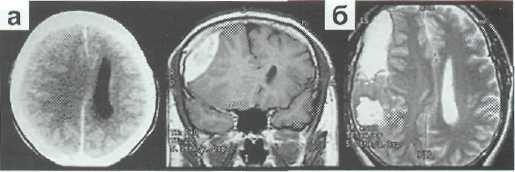

3.7.2. Магнитно-резонансная томография

Наряду с КТ, ведущим методом неинвазивного распознавания ХСГ стала магнитно-резонансная томография. Ее преимущества особенно очевидны при изоденсивных гематомах. Для МРТ не существует рентгеновского барьера изоденсивных тканей и вместе с тем исключительно широки пределы разграничения структур с различным содержанием воды и различными магнитными свойствами.

Семиотика. Для ХСГ характерна высокая контрастность изображения на МР-томограммах по сравнению с прилежащим веществом мозга. Зоны повышенного сигнала, соответствовавшие расположению и размерам ХСГ, имеют серповидную либо линзообразную форму с четкими контурами и примыкали к костям свода черепа (рис. 3-15). При этом определяются также выраженные в разной степени вторичные признаки объемного процесса деформация и смещение желудочковой системы,

77

Клиническое руководство по черепно-мозговой травме

Рис. 3-15. Характерная МРТ картина двухсторонней ХСГ в режиме 12: а) аксиальный срез; б) фронтальный срез;

сдавление конвекситальных субарахноидальных щелей на стороне поражения и др.

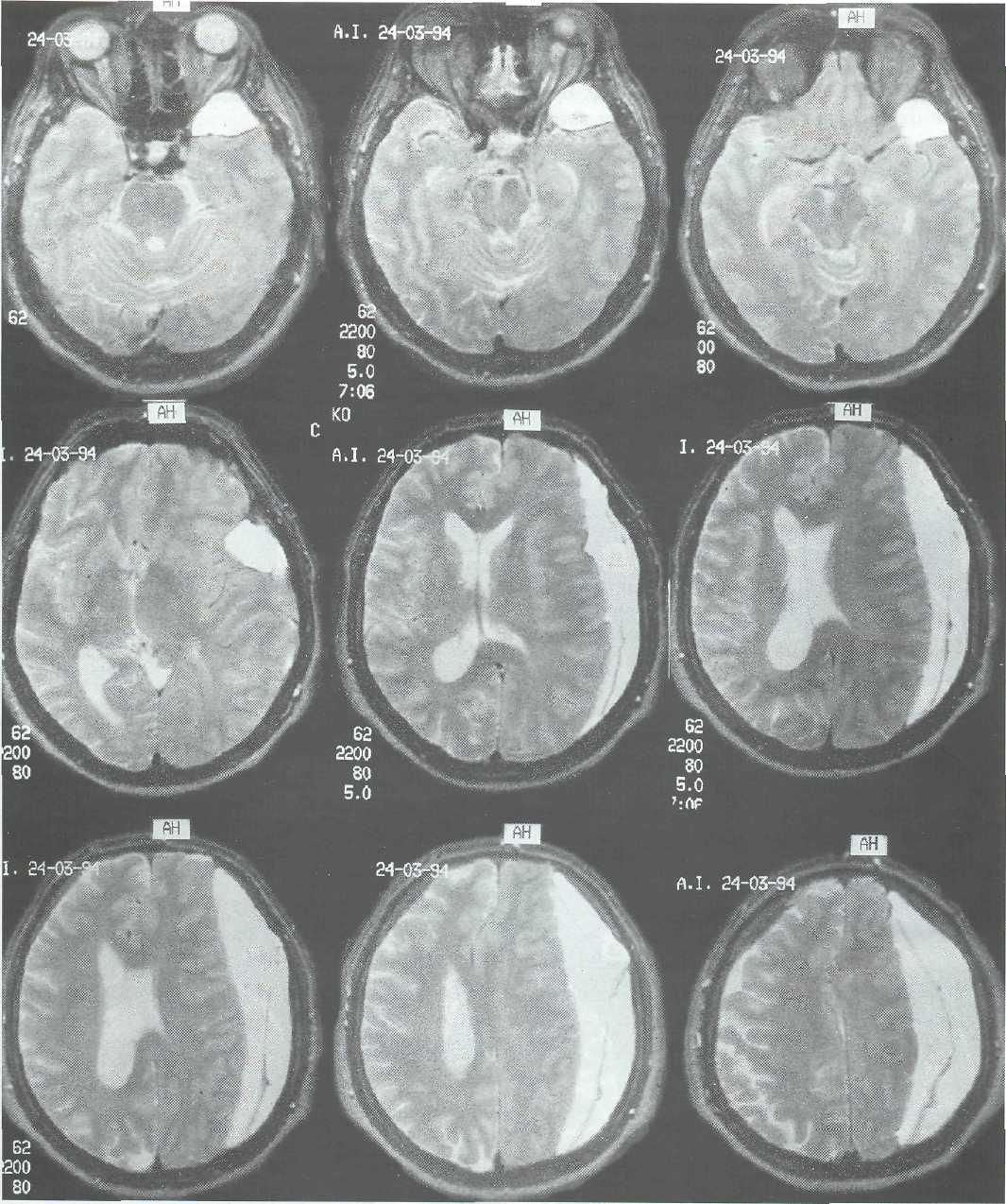

Сопоставление КТ и различных режимов МРТ при распознавании ХСГ представлено на рис. 3-16.

Высокая интенсивность изображения ХСГ на МР-томограммах особенно существенна при изо-денсивных гематомах (рис. 3-17), а также при распространенных плоскостных оболочечных гемато-

Рис. 3-16. Сопоставления Кт и различных режимов МРТ при ХСГ: а) компьютерная томография; б) магнитно-резонансная томография в режиме Т1; в) магнитно-резонансная томография в режиме Т2; г) магнитно-резонансная томография в режиме «протонной плотности».

Рис. 3-17. Изоденсивная ХСГ: а) КТ; б) МРТ;

мах толщиной до 10 мм (рис. 3-18), которые плохо определяются, как при КТ, так и при КАГ. МРТ способна выявлять структуру гематомы, ее капсулу и другие особенности ХСГ (рис. 3-19). Четко визуализируются сопровождающая ХСГ различная очаговая патология мозга (рис. 3-20).

Рис. 3-18. Серия фронтхтьных и аксиальных срезов плоскостной ХСГ справа при МРТ исследовании в режиме Т2,

Рис. 3-19. Состояние в н утр и гематом но го содердимого ХСГ по данным МРТ, в режиме Т1 — слева, в режиме Т2 тот же срез справа.

Хронические субдуральные гематомы

Высокая информативность МРТ при ХСГ объясняется изменением валентности железа при обра-

зовании метгемоглобина, приобретением им гидрофильных и парамагнитных свойств.

79

Клиническое руководство по черепно-мозговой травме

Прикладным

итогом проведенных нами исследований

является выделение магнитно-резонансно

-томографического

синдрома хронических субдураль-ных

гематом (рис. 3-21). Он характеризуется:

а) наличием гомогенной зоны повышенной контрастности над веществом головного мозга, имеющей многодолевое или плащевое распространение (одно-или двухстороннее) с конвекситальной или

Рис. 3-21. МРТ отображение ХСГ в 3 плоскостях: а, б, в — фронтальные срезы; г, д, е — сагитальные срезы; ж, з, и — аксиальные срезы.

80

Хронические субдурапьные гематомы

парасагиттальнои

локализацией и наружными контурами,

повторяющими рельеф костей свода

черепа,

четкими внутренними контурами, ровными

или

повторяющими очертания борозд и извилин

мозга;

парасагиттальнои

локализацией и наружными контурами,

повторяющими рельеф костей свода

черепа,

четкими внутренними контурами, ровными

или

повторяющими очертания борозд и извилин

мозга;

б) значительным преобладанием площади пато логической зоны над ее толщиной при преимуще ственно серповидной форме на аксиальных срезах и преимущественно линзообразной — на фронталь ных срезах;

в) удлинением времени спин-спиновой Т2 при укорочении времени спин-решеточной (Т1) ре лаксации (не наблюдаемым при подавляющем большинстве других объемных внутричерепных об разований), что выражается в высокой контраст ности изображения на томограммах, полученных как в импульсной последовательности SE с силь ной зависимостью от Т2 релаксационного време ни, так и положительной контрастности на томог раммах, полученных в импульсном режиме IR.

Итак, магнитно-резонансная томография является наиболее надежным полипроекционным методом неинвазивного распознавания хронических внутричерепных гематом независимо от их расположения, объема и характера содержимого.

3.7.3. Ультразвуковые методы 3.7.3.1. Одномерная эхоэнцефалография

Одномерная эхоэнцефалография относится к скрининг-методам, в том числе и при ХСГ. Выявление смещения срединных структур указывает на наличие и латерализацию объемного поражения головного мозга, а степень дислокации М-эхо позволяет косвенно судить о размерах патологического процесса и/или реакциях мозга на него, а также клинической фазе заболевания (рис. 3-22).

Рис. Ж-22. Одномерная эхоэнцсфалограмма больного 42 лет с ХСГ в левой лобио-теменно-височной области. Смешение М-эхо на 15 мм. а) Эхо-ЭГ при исследовании справа; б) Эхо-ЭГ при исследовании слева; 1. импульс генератора и начальный комплекс отраженных сигналов. 2. М-Эхо. 3. Конечный комплекс отраженных сигналов.

Смешение срединных структур мозга — один из важнейших объективных признаков, позволяющих предполагать с учетом, разумеется, клинических данных ХСГ, Порой при эхоэнцефалоскопии улавливается и гематомное эхо от внутреннего листка капсулы ХСГ.

Роль ЭхоЭГ особенно велика при обследовании больных в поликлиниках, участковых и районных больницах. В специализированных нейрохирургических и неврологических стационарах применение ЭхоЭГ, хотя она и уступает ведущую диагностическую роль КТ, МРТ и КАГ, также целесообразно. Простота методики и возможность ее ничем неограниченного использования у постели больного, позволяет получать ценную экспресс информацию о динамике компрессионного синдрома при ХСГ, с успехом заменяя на определенных этапах более дорогие и сложные КТ и М РТ-исследова-иия.

Однако необходимо помнить, что при двухсторонних ХСГ возможны ложноположительные результаты ЭхоЭГ.

Надо сказать, что КТ подтверждает данные ЭхЭГ о смещении срединных структур в противоположную ХСГ сторону. Однако нередко дислокация прозрачной перегородки на КТ бывает существенно большей, чем при ЭхЭГ.

Полного соответствия между степенью смещения срединных структур и клинической фазой заболевания не устанавлено. Хотя по мере усугубления декомпенсации показатели дислокации срединных структур возрастают, однако нередки и диссоциации между значительным смещением М-эхо и состоянием больного. Это вполне объяснимо, ибо ЭхоЭГ отражает анатомо-топографические сдвиги, а клиническая фаза включает и функциональное состояние мозга.

3.7.3.2. Ультразвуковая томография (нейросонография)

Метод широко применяется для диагностики нейрохирургических заболеваний, в том числе и хронических субдуральных гематом, у новорожденных и детей раннего возраста (до заращения родничков, являющихся ультразвуковыми окнами).

Исследования А.С.Иовы (10;), разработавшего с использованием серийной аппаратуры методики секторной и линейной нейросонографии через закрытый череп (транскраниальная ультразвуковая томография), позволили поднять ее возрастной «потолок». Привлекательны безопасность, быстрота, простота и информативность ультразвуковой

81

Клиническое руководство по черепно-мозговой травме

локации,

возможность мониторинга, реализация

принципа «аппарат к больному»,

экономическая доступность

и т.д. Однако увеличивающееся с возрастом

акустическое сопротивление костей

черепа резко суживает диагностические

возможности этого

неинвазивного метода прямой визуализации

внутричерепного

содержимого у детей старше 10 лет.

локации,

возможность мониторинга, реализация

принципа «аппарат к больному»,

экономическая доступность

и т.д. Однако увеличивающееся с возрастом

акустическое сопротивление костей

черепа резко суживает диагностические

возможности этого

неинвазивного метода прямой визуализации

внутричерепного

содержимого у детей старше 10 лет.

Для распознавания объемных оболочечньгх патологических процессов, и прежде всего, внутричерепных гематом у взрослых была разработана методика линейной ультразвуковой томографии (23;). Принципиально доказана возможность получения через закрытый череп у взрослых двухмерного изображения эпидуральных и субдуральных гематом, инородных тел, опухолей, кист и иной очаговой патологии мозга на глубину до 5 см (на частотах 1,76 и 2,5 МГц).

Типичными нейросонографическими признаками ХСГ при секторном сканировании являются: зона измененной эхогенности (чаше в сторону ги-поэхогенности), линзообразная либо серповидная по форме и прилежащая к костям свода черепа;ги-перэхогенная полоска на границе внутреннего листка капсулы гематомы и прилежащих мягких мозговых оболочек и вещества мозга (рис. 3-23).

рованных в линию эхо-импульсов, отраженных от внутреннего листка капсулы и оттесненных гематомой паутинной и мягкой оболочек, коры мозга. Содержимое ХСГ чаще анэхогенно. Расстояние между начальным комплексом и сигналами от границы гематома-мозг составляет ее толщину (рис. 3-24).

Рис. 3-23. Ультрозвуковая томограмма при секторной сканировании ХСГ у ребенка 1,5 лет. Слева в зоне расположения гематомы отсутствие эхо сигналов.

При линейном сканировании на ультразвуковых томограммах вырисовывается довольно характерная картина ХСГ: на определенном расстоянии от начального комплекса эхо-сигналов, формируемых мягкими покровами головы, костями черепа, твердой мозговой оболочкой и наружным листком капсулы, появляется ряд ориенти-

Рис. 3-24. Ультрозвуковая томограмма у больного 52 лет с ХСГ в левой лобно-теменно-височной области: 1. Отраженные сигналы от мягких покровов головы, костей черепа, твердой мозговой оболочки и капсулы гематомы. 2. Отраженные сигналы от мягких мозговых оболочек, поверхности мозга и капсулы гематомы. 3. Содержимое гематомы. 4. Вещество головного мозга.

Необходима дальнейшая разработка аппаратуры и методик ультразвуковой томографии головного мозга через закрытый череп с тем, чтобы она с учетом ее достоинств прежде всего могла стать распространенным скрининг-методом в неврологии и нейрохирургии.

3.8. ЛЕЧЕНИЕ

3.8.1. Хирургия хронических субдуральных гематом

3.8.1.1. Исторический экскурс

История хирургического лечения ХСГ насчитывает более века. Первое упоминание об удачной операции при ХСГ с использованием краниотомии, по сообщению T.J. Putnam и Н. Cushing (161;), относится к 1881 году и принадлежит Hulko.

Последующее развитие хирургии ХСГ продемонстрировало возможности использования различных способов лечения — от простого опорожнения

82

Хронические субдуральные гематомы

гематомы

через фрезевые отверстия до краниотомии

для ее удаления.

гематомы

через фрезевые отверстия до краниотомии

для ее удаления.

Несмотря на многообразие оперативных методов, приоритет основного и ведущего среди них в течении десятилетий был отдан краниотомии, представлявшейся наиболее радикальным и рациональным подходом для удаления гематомы и ее капсулы (J; 3; 12; 26; 38; 45; 84; 122; 141; 153; 161; 165; 167; 185; 189; 191;).

Преимущества краниотомии казались очевидными: возможность визуально контролируемого полного опорожнения содержимого гематомы с ликвидацией сдавления мозга, ревизия субдураль-ного пространства и максимальное удаление капсулы гематомы. Последнее многими авторами считалось одним из обязательных условий хирургии ХСГ.

Не исключалась возможность использования в хирургическом лечении и краниоэктомии, которая представлялась оправданной у больных при отеке мозга с угрожающими нарушениями витальных функций, а также в случаях репидивирования гематомы (13; 26; 29; 185;).

Как показал опыт, стремление к максимальному радикализму в хирургическом лечении ХСГ, кроме положительных результатов, сопровождалось и рядом негативных моментов, в первую очередь, связанных с большим количеством послеоперационных осложнений. Частые рецидивы гематом от 2 % до 37 % (25; 27; 37; 38 112; 207;) повторные операции и как следствие неблагоприятные исходы и высокая летальность, особенно у больных пожилого и старческого возраста — от 6 до 25 % (13; 127;) заставляли со временем пересматривать тактику оперативного лечения с позиций разумного радикализма и вновь возвращаться к более простым методам лечения ХСГ (8; 30; 141; 168; 178;). Улучшение исходов при этом связывалось со снижением травматичности хирургии ХСГ: ограничение объема операции (лишь частичное удаление капсулы в пределах трепанационного окна) или простое опорожнение гематомы через фрезевые отверстия без удаления капсулы.

Наибольшее распространение получил метод удаления ХСГ через фрезевое отверстие или маленькую трефинацию. что обеспечивало опорожнение жидкого содержимого гематомы (8; 141; 167;). При наличии свертков крови дополнительные фрезевые отверстия с промыванием полости гематомы обычно были достаточны для их устранения (30; 113; 122;). Наложение фрезевого отверстия при ХСГ часто раематривалось и как неотложное малотравматичное вмешательство у тяжелых больных. При