- •Исследования памяти в истории психологии

- •Психологический уровень изучения механизмов памяти

- •Физиологические теории памяти

- •2. Классические методы исследования памяти

- •3. Память в структуре психических процессов

- •4. Метафора, модель, теория, парадигма. Компьютерная метафора в психологии памяти

- •5. Забывание как процесс памяти. Кривые забывания Эббингауза и Пьерона. Различие в забывании бесмысленного и осмысленного материала.

- •6. Воспроизведение как активный творческий процесс. Классификация форм воспроизведения. Узнавание.

- •Запоминание и его виды

- •Влияние материала на продуктивность памяти.

- •9. Произвольная память как высшая психическая функция

- •10. Структурная (блочная) модель организации памяти Аткинсона-Шифрина

- •11. Сенсорный регистр как структурный компонент памяти.

- •12. Рабочая память как структурный компонент мемической системы.

- •13. Долговременная память как структурный компонент мнемической системы.

- •14. Процедурная память

- •15. Автобиографическая память

- •16. Уровневая модель памяти (Крейк и Локхарт) См. Вопрос 4

- •17. Память и мотивация. Феномен воспроизведения незавершенных действий.

- •18. Память и эмоции

- •19. Принцип зависимости запоминания от места запоминаемого в структуре деятельности.

- •20. Развитие памяти в онтогенезе.

- •21. Амнезии типа а и типа в

- •22. Увеличение продуктивности памяти. Мемотехнические приемы.

5. Забывание как процесс памяти. Кривые забывания Эббингауза и Пьерона. Различие в забывании бесмысленного и осмысленного материала.

Забывание — процесс, полностью противоположный запоминанию; потеря человеком возможности воспроизведения и опознания ранее известной ему информации.

Забывание бывает полным либо частичным, длительным или временным.

При полном забывании человек не узнает информацию. Частичное характеризуется возможностью воспроизвести не всю информацию, или всю с многочисленными ошибками.

При длительном забывании человек не может в течение долгого времени вспомнить что-нибудь. Самым распространенным является временное забывание — невозможность человеком воспроизвести материал на протяжении небольшого промежутка времени.

Забывание проявляется в двух основных формах:

1) невозможность припомнить или узнать;

2) неверное припоминание или узнавание.

Теории забывания:

Теория затухания (распада) результат угасания или ослабления следа памяти.

Теория интерференции = забывание происходит в результате наложения более поздней информации на предыдущую, что делает менее возможным извлечение прошлого следа памяти

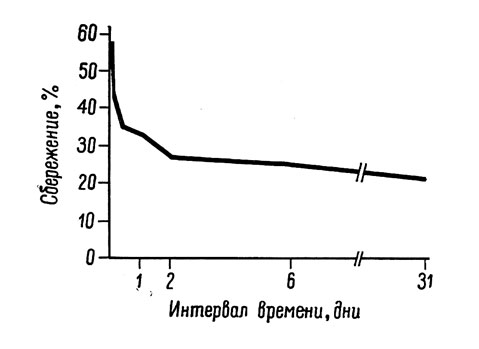

КРИВАЯ ЗАБЫВАНИЯ ЭББИНГАУЗА

Эббингауз (кон.XIXв.) был первым психологом, изучавшим изменения памяти во времени. - составил бессмысленные слоги (2300 слогов) для заучивания и, выбирая их наугад и образуя из них ряды, использовал их в своих опытах. Для того чтобы установить кривую забывания, он заучил около 1200 рядов по 13 слогов в каждом; он прочитывал каждый ряд в ритме метронома (скорость: 2,5 сек. на каждый слог до тех пор, пока не мог дважды быстро и без запинки воспроизвести его по памяти), затем, после 15-секундного перерыва, он приступал к заучиванию следующего ряда и т. д. Таким образом, в течение каждого сеанса он заучивал 8 рядов слогов. Главной целью Эббингауза было нахождение “чистых” законов памяти, которые не зависели бы от индивидуальных различий, установок испытуемых и экспериментаторов, т.е. носили бы всеобщий характер. Именно поэтому изобретение бессмысленных слогов обеспечило ему успех, поскольку категория значения слова была устранена и отпала необходимость пользоваться методом интроспекции.

Н а

кривой представлены полученные им

изменения величины сбережения: видно,

что эффективность

сохранения быстро уменьшается в течение

первого часа после окончания заучивания;

затем

это быстрое падение сменяется сильно

выраженной фазой замедления, во время

которой наклон кривой постепенно

становится все слабее и наконец совсем

незначительным.

а

кривой представлены полученные им

изменения величины сбережения: видно,

что эффективность

сохранения быстро уменьшается в течение

первого часа после окончания заучивания;

затем

это быстрое падение сменяется сильно

выраженной фазой замедления, во время

которой наклон кривой постепенно

становится все слабее и наконец совсем

незначительным.

Опыты Эббингауза дали следующие результаты: после 20 минут сохранилось 59,2% запоминавшегося материала, после 1 часа - 44,2%, после 9 часов - 35,8%, после 1 дня - 33,7%, после 2 дней - 27,8%, после 3 дней - 25,4%, после 31 дня - 21,1%.

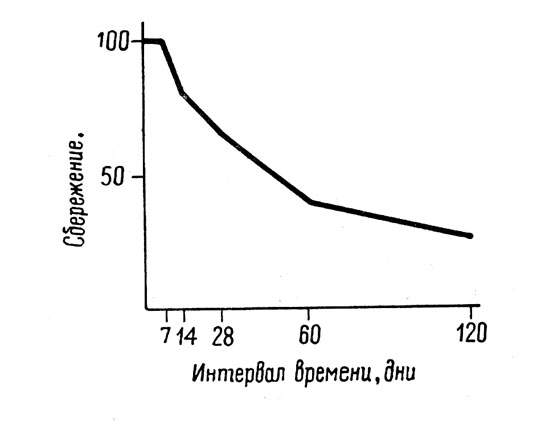

КРИВАЯ ЗАБЫВАНИЯ ПЬЕРОНА

Наиболее обоснованное возражение было сформулировано в адрес исследований Эббингауза Пьероном в 1913 году. Это возражение, помимо использованного метода, касается изменений памяти в период, следующий непосредственно за окончанием заучивания. Эббингауз заучивал за каждый сеанс 8 рядов по 13 слогов. По существу, каждый из этих рядов подвергался воздействию многочисленных интерференций, вызываемых заучиванием других рядов; этим объясняется тот факт, что после окончания заучивания восьмого ряда элементы первых рядов уже не могли быть припомнены. Причиной быстрого и значительного спада кривой, начинающегося непосредственно после заучивания, может быть тормозящее действие этих интерференций, возникающих при последовательном заучивании однотипного материала.

Для подтверждения этого положения Пьерон поставил эксперимент, в котором заучивались 5 различных рядов, составленных из 50 цифр (10 цифр от 0 до 9, повторенных 5 раз и расположенных в разном порядке). Повторное заучивание осуществлялось через 7, 14, 28, 60 и 120 дней, причем для каждого интервала заучивался один и тот же ряд.

В

эксперименте участвовал только один

испытуемый, он заучивал материал

посредством последовательных чтений

ряда с 2-минутными интервалами, во время

которых испытуемый пытался частично

воспроизвести запомненное. Эксперимент

продолжался до достижения критерия

первого безошибочного воспроизведения

(50 цифр, воспроизведенных в заданном

порядке). Затем, по истечении соответствующего

времени, испытуемый точно таким же

образом вновь заучивал данный ряд,

предварительно воспроизведя еще

сохранившиеся в памяти цифры.

В

эксперименте участвовал только один

испытуемый, он заучивал материал

посредством последовательных чтений

ряда с 2-минутными интервалами, во время

которых испытуемый пытался частично

воспроизвести запомненное. Эксперимент

продолжался до достижения критерия

первого безошибочного воспроизведения

(50 цифр, воспроизведенных в заданном

порядке). Затем, по истечении соответствующего

времени, испытуемый точно таким же

образом вновь заучивал данный ряд,

предварительно воспроизведя еще

сохранившиеся в памяти цифры.

Результаты Пьерона являются более приемлемыми, поскольку они лучше согласуются с феноменами реминисценции и с теми исследованиями, в которых было показано, что для весьма различных задач при широком диапазоне экспериментальных условий снижение сохранения не начинается сразу же после заучивания, как это утверждал Эббингауз.

Полученные Пьероном результаты лучше согласуются с другими данными опыта и с феноменом реминисценции. Реминисценция представляет собой количественное улучшение сохранения при последующих воспроизведениях без дополнительных упражнений и повторений заученного. Это явление противоречит предположениям Г. Эббингауза, что сохранение ухудшается сразу после заучивания

Факторы, влияющие на забывание, совершенно различны (с одной стороны они зависят от качества, объема информации, с другой — от действий самого запоминающего):

1. характер и содержание полученной информации (кривая забывания показывает, что бессмыслица забывается почти мгновенно);

2. объем;

3. частота использования полученной информации (чем чаще нам нужны определенные данные, тем лучше мы запоминаем);

4. эмоциональность (отрицательные события, факты обычно более весомы и важны, чем положительные).

Механически заученная информация забывается в течение первого дня (человек теряет около 50 процентов материала), потом процесс этот замедляется. Спустя неделю он практически прекращается. К концу месяца у человека в памяти, согласно теории забывания, остается только пятая часть полученного месяц назад материала.

В работах отечественных авторов показано, что материал, который в процессе заучивания подвергается смысловой переработке и включается в системы ранее усвоенных знаний, меньше поддается забыванию. Поэтому характер забывания осмысленного материала значительно отличается от кривой Г. Эббингауза, полученной в опытах с бессмысленным материалом (А.А. Смирнов, 1966).

В опытах В.Я. Ляудис (1976) контрольная и экспериментальная группы испытуемых заучивали ряды многомерных стимулов с использованием приёма классификации. Экспериментальная группа была обучена рациональной стратегии запоминания с ориентацией на предстоящее воспроизведение, что приводило к формированию обобщенной схемы построения оперативного образа воспроизводимого ряда. Экспериментальная группа проявила высокие показатели объема и времени отсроченного воспроизведения стимулов. Эти данные убедительно показывают зависимость объема забываемой и воспроизводимой информации от условий организации мнемических действий.