13090

.pdfЛЕКЦИЯ 29

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА

1.ПОНЯТИЕ О СИСТЕМЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКОГО

НАДЗОРА

В процессе эволюционного развития организм выработал систему защиты от появления в нем чужеродных (антигенных) веществ и соединений, которая получила название системы иммунобиологиче-

ского надзора (ИБН) или иммунной системы (ИС). Механизмы защи-

ты бывают специфическими и неспецифическими.

К факторам неспецифической резистентности организма относятся система комплемента, пропердин, натуральные киллеры, фагоциты, интерферон и другие цитокины (лимфокины и монокины), белки острой фазы, лизоцим, защитные факторы слизистых и кожи.

Специфическая резистентность представлена иммунными реакциями. Совокупность иммунных реакций организма, направленных на подержание генетического постоянства внутренней среды, составляют иммунологическую реактивность. К иммунным реакциям относятся клональная активация лимфоцитов, антителообразование, гиперчувствительность, иммунологическая память, иммунологическая толерантность, идиотип-антиидиотипическое взаимодействие.

Основная функция системы ИБН состоит в определении носителей чужеродно генетической информации и запуске реакций, направленных на их уничтожение. Носитель чужеродной генетической информации называется антигеном (АГ).

2. СТРУКТУРА И КЛЕТКИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

2.1. Структура иммунной системы

Иммунная система представлена лимфоидной тканью, в которой выделяют центральные и периферические органы.

В центральных органах (костный мозг, тимус) происходит лимфопоэз и антигеннезависимое созревание лимфоцитов. В костном мозге находятся ранние предшественницы Т- и В-лимфоцитов (преТ- и преВ-клетки). ПреВ-клетки созревают в В-лимфобласты, которые

4

размножаются и дифференцируются в В-лимфоциты в костном мозге. Т-лимфобласты размножаются и дифференцируются в Т-лимфоциты в тимусе под влиянием биологически активных тимических факторов.

Тимус (вилочковая железа) к моменту рождения человека весит около 11 грамм, окончательно созревает к пяти годам и достигает максимального размера (30-40 грамм) к двенадцати годам жизни. После полового созревания тимус подвергается инволюции и замещается жировой и соединительной тканью.

Т-лимфоциты в тимусе «учатся» распознавать чужеродные АГ. «Обучение» состоит из двух этапов и включает «положительную» и «отрицательную селекцию.

«Положительную» селекцию осуществляют эпителиоциты тимуса, которые «предъявляют» Т-лимфоцитам различные молекулы в комплексе с собственными молекулами главного комплекса гистосовместимости (МНС).

Т-лимфоциты, рецепторы которых эффективно связались с экспрессированными на эпителиальных клетках молекулами МНС, активируются и получают от эпителиоцитов сигнал на выживание и размножение, а нежизнеспособные или ареактивные Т-лимфоциты погибают.

«Отрицательную» селекцию проводят дендритные клетки тимуса, которые удаляют аутореактивные клоны Т-лимфоцитов путем индукции у них апоптоза.

Более 99 % Т-лимфоцитов погибает в тимусе при селекции, а 1 % клеток превращается в зрелые лимфоциты, распознающие чужеродные биополимеры.

К периферическим органам иммунной системы относятся:

1)лимфатические узлы, лимфатические протоки и селезенка;

2)скопления лимфоидной ткани слизистых оболочек (MucousAssociated Lymphoid Tissue – MALT): евстахиева труба; носоглотка и миндалины; бронхи и грудные железы (у женщин); лимфоидная ткань желудка и пейеровы бляшки тонкого кишечника; аппендикс, солитарные фолликулы толстого кишечника и лимфоидная ткань мочеполовой системы.

3)лимфоидная ткань, ассоциированная с кожей (Skin-Associated Lymphoid Tissue – SALT).

5

В периферических органах Т- и В-лимфоциты контактируют с антигеном, в результате чего образуется клон специфических лимфоцитов или антител (представляющий антигензависимый этап созревания лимфоцитов), которые осуществляют реакции по уничтожению конкретного АГ.

2.2.Клетки иммунной системы

1.Антигенпрезентирующие клетки (АПК): макрофаги,

дендритные клетки, В-лимфоциты; взаимодействуют с АГ неспецифично.

2.Регуляторные клетки: T-индукторы, Т-хелперы, естественные регуляторные Т-клетки; регулируют иммунный ответ, выделяя медиаторы (цитокины) и лиганды.

3.Эффекторные клетки: плазматические клетки (образуются из В-лимфоцитов), цитотоксические Т-клетки (T-киллеры); эффекторные Т-клетки воспаления с фенотипом CD4+ (Т-лимфоциты, ответственные за гиперчувствительность замедленного типа); нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, тучные клетки, натуральные киллеры (NK), макрофаги; являются непосредственными исполнителями иммунного ответа.

4.Клетки памяти: Т-клетки памяти с фенотипом CD8+; Т- клетки памяти с фенотипом CD4+; долгоживущие плазматические клетки; В-клетки памяти; живут долго, сохраняя информацию об АГ многие годы (10 и более лет).

5.Нулевые лимфоциты (ни Т-, ни В-), составляющие около 50 % всех лимфоцитов костного мозга и 5 % лимфоцитов крови (функция их до сих пор не ясна).

Иммуноциты обеспечивают специфическое распознавание АГ, развитие клеточного и гуморального иммунного ответов, иммунологической памяти, гиперчувствительности немедленного и замедленного типов, формирование иммунологической толерантности.

Неиммунные Т-лимфоциты живут несколько месяцев или лет, а В-лимфоциты – несколько недель или месяцев. Активированные лимфоциты живут всего несколько суток.

Для распознавания АГ лимфоциты имеют на своей поверхности специальные рецепторы. Рецепторы В-лимфоцита (ВСR – от англ. B- cell receptor) и особого γδТ-лимфоцита (происходящего из автоном-

6

ного ростка стволовых клеток, мигрировавших в покровные ткани на ранних этапах эмбриогенеза; в созревании минуют тимус) отличают чужеродные АГ, а рецепторы Т-лимфоцита (TCR – от англ. Т-cell receptor) распознают «измененные свои клетки».

На поверхности лимфоцитов также есть специальные молекулы, которые служат их маркѐрами и называются CD-антигены (Cluster of Differentiation, или Definition).

T-лимфоциты обеспечивают развитие клеточного иммунного ответа, но также запускают гуморальный иммунный ответ. Они циркулируют в крови, составляют 60-70 % от числа периферических лимфоцитов и находятся в паракортикальных зонах лифмоузлов и периартериолярных пространствах селезенки.

Каждый Т-лимфоцит экспрессирует TCR, состоящий из двух цепей – α и β, и имеет один из корецепторов – CD4 или CD8, необходимые для распознавания антигенов гистосовместимости II и I классов соответственно (HLA II и HLA I). Общим маркѐром Т-лимфоцитов является молекула CD3, которая ассоциирована c TCR и служит для проведения сигнала внутрь клетки. Образование и выделение TCR на мембране Т-лимфоцитов происходят в антигеннезависимом периоде. Каждый Т-лимфоцит распознает только один АГ, т.к. экспрессирует только один вариант TCR.

Приблизительно 60 % зрелых Т-лимфоцитов экспрессируют молекулу CD4, а 30 % имеют CD8 рецептор. Таким образом в норме соотношение CD4+ клеток к CD8+ лимфоцитам составляет 2 : 1.

CD4+ и CD8+ T-лимфоциты выполняют различные функции: CD4+ – являются иммунорегуляторами, а CD8+ – эффекторами.

CD4+ T-лимфоциты называются «хелперы» (от англ. to help – помогать) или «помощники»: выделяя цитокины, они влияют на все клетки, участвующие в иммунном ответе. В зависимости от вида продуцируемых цитокинов Т-хелперы делятся на два типа.

Т-хелперы 1 типа (Th1) синтезируют интерлейкины-2 и 3 (IL-2, 3), γ-интерферон (IFN- ) и индуцируют развитие клеточного иммунного ответа.

Т-хелперы 2 типа (Th2) продуцируют IL-4, 5, 6, 9, 10, 13 и обеспечивают гуморальный иммунный ответ.

CD8+ T-лимфоциты являются эффекторными клетками (Т- киллеры), которые обладают секреторной активностью и прямой цитотоксичностью. Они анализируют клетки собственного организма в

7

поисках измененной структуры комплекса АГ – HLA I класса. Мишенями Т-киллера являются мутантные клетки, клетки, пора-

женные вирусом или внутриклеточно паразитирующей бактерией, клетки аллогенного трансплантата. Эффекторную функцию Т- киллера стимулирует Тh1.

Выделяют также Т-супрессоры и Т-антисупрессоры, существование которых оспаривается до сих пор.

В организме Т-лимфоциты обеспечивают развитие гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ), трансплантационный, противоопухолевый и противобактериальный иммунитет (туберкулез, сифилис и др.), определяют силу и продолжительность иммунной реакции.

B-лимфоциты составляют 10-20 % от количества циркулирующих в крови лимфоцитов. Они также присутствуют в костном мозге, в периферической лимфоидной ткани (лимфоузлы, селезенка, скопления лимфоидной ткани слизистых и кожи) и отвечают за развитие гуморальных иммунных реакций.

Каждый В-лимфоцит имеет BCR, который состоит из мономерных Ig M и Ig D. Под действием антигенного стимула B-клетки дедиференцируются (бласттрансформируются) и превращаются в клеткиантителопродуценты – плазмоциты, секретирующие иммуноглобулины (Ig). Дифференцировка и созревание В-лимфоцитов начинается в костном мозге, а затем происходят в периферических органах иммунной системы, куда они отселяются на стадии предшественников.

Эффекторными молекулами гуморального иммунного ответа являются иммуноглобулины – антитела (АТ).

Ig M (5-10 % от всех сывороточных иммуноглобулинов) продуцируется первым и в наивысших концентрациях при первичном иммунном ответе; появляется в крови в начале иммунного ответа и затем замещается Ig G. Ig M являются основными рецепторами для распознавания АГ на поверхности зрелых В-лимфоцитов. В сыворотке крови существуют в виде пентамеров (имеют 5 мономерных субъединиц). Не проникают через плаценту. Связывают комплемент и активируют его по классическому пути. Вызывают агглютинацию корпускулярных и преципитацию растворимых АГ.

Ig G составляет 75-80 % от всех сывороточных иммуноглобулинов. Вырабатываются и при первичном, и при вторичном иммунном ответе вслед за Ig M; способны проникать в ткани, а также через плаценту; связывают и активируют комплемент по альтернативному пу-

8

ти.

Ig A составляют 7-15 % общего количества сывороточных иммуноглобулинов, но также определяется в секретах (в слюне, вагинальном секрете, сперме, бронхиальном секрете, в пищеварительном тракте) и грудном молоке. Ig A содержит «секреторный» компонент, который защищает молекулу от разрушения протеолитическими ферментами. Ig A осуществляет свое действие чаще местно, чем в системной циркуляции.

Ig E определяются в плазме еще в меньших количествах и составляют от 0,05 до 0,003 %. Ig E представляют собой цитофильные АТ, которые фиксируются на мембранах тучных клеток тканей и базофилах крови. Ig E ответственен за развитие анафилактических реакций: при связывании АГ с Ig E, фиксированых на мембранах клеток, происходит их дегрануляция и выброс биологически активных веществ.

Ig D (1 %) присутствует в плазме в низкой концентрации. Его роль в иммунном ответе не совсем ясна. Предполагается, что он необходим для созревания и дифференцировки В-лимфоцитов: Ig D экспрессируется на мембране В-лимфоцитов, формируя рецептор

(BCR).

Макрофаги (А-клетки) в иммунном ответе осуществляют процессинг АГ и его презентацию иммунокомпетентным клеткам; продуцируют цитокины, влияющие на функции лимфоцитов, эндотелиоцитов, фибробластов, а также участвуют в удалении из организма АГ.

3. ИММУННЫЙ ОТВЕТ

Иммунный ответ – процесс взаимодействия клеток иммунной системы, индуцируемый антигеном и приводящий к образованию эффекторных клеток и / или молекул для элиминации данного антигена.

Иммунный ответ всегда специфичен, хотя и сопровождается различными неспецифическими реакциями (фагоцитоз, активация комплемента, натуральных киллеров и др.).

Основу межклеточной кооперации в иммунном ответе составляет взаимодействие нескольких видов иммуноцитов и других клеток организма с участием цитокинов. Иммунная реакция начинается после распознавания АГ, которое осуществляют лимфоциты при помощи

9

TCR и BCR рецепторов. Если чужеродность АГ установлена, запускается пролиферация клона специфичных к данному АГ лимфоцитовэффекторов, способных уничтожить АГ. Это приводит к накоплению Т- и В-клеток иммунологической памяти. Иммунный ответ продолжается в среднем около трех недель. Как уже было сказано, выделяют клеточный и гуморальный иммунный ответ.

Bп |

|

АГ+АТ |

АТ |

|

|

|

АГ |

|

|

|

|

|

ПК |

|

B |

MHC II |

|

|

|

АПК |

IL-4

Ts

IL-1

Th2

Рис. 1. Кооперация клеток в гуморальном иммунном отве-

те: Bп – B клетка памяти; AТ – антитело; AГ – антиген; АПК – антиген презентующая клетка; Th2 – T хелпер (CD4+); B – B лимфоцит; Ts – T супрессор (CD8+); ПК– плазмоцит; IL – интерлейкин

Tп

АГ

Tk

T |

MHC II |

|

|

|

|

|

|

|

AПК

IL-2

Ts

IL-1

Th1

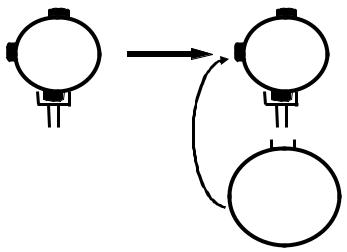

Рис. 2. Кооперация клеток в клеточном иммунном ответе: Tп – T

клетки памяти; АГ – АГ; AПК – АГпрезентующая клетка; Th1 – T хелпер (CD4+); T – T-лимфоцит; Ts – T супрессор (CD8+); Tk – T-киллер; IL – интерлейкин; MHC II – молекула гистосоместимости II класса)

10

Гуморальный (В-клеточный) иммунный ответ регулируется Т- хелперами типа 2 (Th2) и заканчивается образованием плазматических клеток, продуцирующих АТ и В-лимфоцитов памяти (рис. 1).

Клеточный (Т-клеточный) иммунный ответ регулируется Т- хелперами типа 1 (Th1) и приводит к формированию эффекторных CD4+ T-клеток воспаления и цитотоксических CD8+ T-лимфоцитов, а также соответствующих им Т-клеток памяти (рис. 2).

3.1.Стадии иммунного ответа

1.Эндоцитоз АГ, его процессинг и загрузка на молекулы HLA I или HLA II для презентации лимфоцитам.

2.Распознавание комплекса антигенный пептид / HLA I или антигенный пептид / HLA II и других антигенных стимулов.

3.Сигнальная трансдукция и активация лимфоцитов.

4.Клональная экспансия (пролиферация) лимфоцитов.

5.Созревание эффекторных лимфоцитов и клеток памяти.

6.Эффекторная активность иммуноцитов (приводящая к деструкции АГ).

3.2.Эндоцитоз, процессинг и презентация антигена

АПК (макрофаг, дендритная клетка или В-лимфоцит обнаруживает, поглощает АГ с помощью процесса эндоцитоза и расщепляет их с помощь ферментов (процессинг), в результате чего высвобождается антигенная детерминанта, которая загружается на молекулы HLA I или HLA II и выводится на мембрану АПК для представления (презентации) лимфоцитам, которые распознают АГ.

3.3. Распознавание антигена

Распознавание антигена длится нескольких часов. Некоторые АГ (T-независимые) распознаются с помощью BCR B-клеток и не требуют помощи со стороны Т-хелперов. Большинство нативных АГ являются T-зависимыми и распознаются CD4+ Th1 и CD8+ T-клетками (для активации клеточного ответа), а также CD4+ Th2 (для включения гуморального ответа).

11

3.4. Сигнальная трансдукция и активация лимфоцитов

Во время распознавания АГ лимфоциты воспринимают три типа обязательных сигналов: один специфический и два неспецифических. Специфическим сигналом является комплекс антигенный пептид / HLA I или антигенный пептид / HLA II. В качестве неспецифических сигналов выступают цитокины и костимулирующие молеку-

лы. Th1 выделяют IL-2, IL-12, IL-18, IFN-γ, TNF-α/β (для пути Т h1), а

Th2 продуцируют IL-4, IL-13 (для пути Т h2).

Активация иммуноцитов приводит к транскрипции генов IL-2 и генов структурных белков, необходимых для осуществления митозов лимфоцитов.

3.5. Клональная экспансия лимфоцитов и созревание эффекторных лимфоцитов и клеток памяти

Активированные лимфоциты делятся и созревают в периферических органах иммунной системы. Пролиферирующие В-лимфоциты образуют вторичные фолликулы в лимфатических узлах, при этом размножение клеток регулируется IL-2, 4, 5, 6, 10, 13, 14, IFN-γ, TNF и другими цитокинами. В процессе созревания В-клетки претерпевают морфологические изменения (плазмобласт → проплазмоцит → плазмоцит) и мигрируют в костный мозг и MALT для синтеза антител. Уже к концу первых суток начинается синтез Ig M, а на 5-7 сутки

– Ig G.

Клональная экспансия и созревание Т-клеток протекают в паракортикальных зонах лимфатических узлов и периартериолярных пространствах селезенки. Лимфоциты, распознавшие АГ, начинают пролиферировать и превращаются в лимфобласты. Процесс регулируется цитокинами (IL-2, 7, 9, 12, 15, IFN-γ, TNF и др.) и адгезивными молекулами.

В процессе иммунного ответа наряду с эффекторными клетками формируются Т- и В-клетки памяти, которые остаются жизнеспособными в течение длительного времени (вплоть до пожизненного) и обеспечивают развитие иммунологической памяти, т.е. способности иммунной системы реагировать ускоренно и усиленно (по вторичному типу) при повторном контакте с АГ.

12

3.6. Эффекторная активность иммуноцитов

Эффекторная активность иммуноцитов приводит к уничтожению

АГ.

При гуморальном иммунном ответе деструкция АГ осуществляется следующими механизмами:

1)нейтрализация АГ антителами при образовании иммунных комплексов «антиген + антитело» (АГ + АТ);

2)комплементзависимый лизис АГ: комплексы АГ + АТ связы-

вают и активируют комплемент по классическому пути;

3)фагоцитоз растворимых комплексов АГ + АТ (АТ своим Fab

фрагментом связывается с АГ, а через Fc фрагмент – с Fc рецептором макрофага, что приводит к его активации и поглощению АГ (рис. 3).

AГ

Fab |

Fab |

Fc

Fc-рецептор

Макрофаг

Рис. 3. Элиминация антигена путем активации фагоцитоза

4)антителозависимая клеточная цитотоксичность реализует-

ся клетками-киллерами (К-клетками), которые разрушают чужеродные клетки, покрытые антителами (Ig G), через присоединение к Fcфрагменту Ig G. К-киллерами могут быть гранулоциты, макрофаги, тромбоциты и особенно натуральные киллеры (NK);

5)активация NK. Она происходит тогда, когда АТ связывается специфическим Fab фрагментом с АГ, а неспецифическим Fc фрагментом – c Fc рецептором NK. Для уничтожения АГ активированные NK выделяют агрессивные субстанции.

13