Учебники / Иваницкий 14-е издание

.pdf

В О З Р А С Т Н А Я М О Р Ф О Л О Г И Я

на внутренней и средней оболочек по сравнению с новорожденным увеличивается в 8–9 раз и относительно равномерно, то внутренняя оболочка подключичной артерии за тот же период времени утолща ется более чем в 10 раз, а средняя – менее чем в 2 раза. По мере старе ния внутренняя оболочка артерий продолжает утолщаться. Емкость артериального русла нарастает за счет большей извилистости сосу дов.Старение вен сопровождается уплотнениемоколососудистойсо единительной ткани, утолщением внутренней оболочки (преимуще ственно в местах расположения клапанов и слияния вен), деформа цией стенки с образованием вздутий – варикозных расширений, ко торые особенно заметны в подкожных венах нижних конечностей.

Лимфатические капилляры в детстве имеют большую всасываю щую поверхность, чем в годы зрелости. В процессе старения эта по верхность еще больше уменьшается. Размеры лимфатических узлов с годами увеличиваются при уменьшении их численности. В присте ночных узлах содержание соединительной ткани повышается, а во внутренностных снижается. И в тех и в других узлах происходит жи ровая инфильтрация тканей.

Возрастные особенности нервной системы. После рождения проис ходит миелинизация нервных волокон, механизмы и функциональ ное значение которой уже были рассмотрены (см. стр. 37). Если в нервах нижней косой мышцы головы у 4 месячного плода насчиты вается 818 мякотных (окруженных миелиновой оболочкой) воло кон, то у новорожденного их становится вдвое, а в 1–2 года втрое больше. По мере старения число мякотных волокон вновь уменьша ется, миелиновая оболочка разрушается, периферические нервы склерозируются. Число волокон в их составе уменьшается, прежде всего за счет волокон большого диаметра. Это связано с уменьшени ем в процессе старения числа нервных клеток, в основном за счет гибели клеток, имеющих толстые отростки.

Возрастные особенности органов внутренней секреции. Гормоны эндокринных желез регулируют процессы роста и развития (гипо физ, щитовидная, половые), участвуют в неспецифической защит ной реакции организма – стрессе (надпочечник), влияют на обмен веществ (паращитовидные, эндокринная часть поджелудочной же лезы) и на многие другие процессы, совершающиеся в организме. В силу высокой функциональной значимости многие железы рано со зревают и остаются относительно неизменными морфологически почти на всем протяжении онтогенеза. Однако некоторые железы, уровень функциональной активности которых снижается в процессе старения, изменяются и структурно. Сохранение с возрастом относи

440

Б И О Л О Г И Ч Е С К И Й В О З Р А С Т

тельной морфологической стабильности характерно для гипофиза и надпочечника, нарастающая перестройка структур – для половых, щитовидной и паращитовидной желез.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ, ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ И ДВИГАТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА

Существуют представления не только о биологическом возрасте, но и о двигательном возрасте как степени совершенства в выполне нии человеком естественных движений тела и той их сумме, которой он обладает на момент времени, оцениваемый хронологическим или паспортным возрастом.

Наиболее отчетливо смена одного двигательного возраста другим прослеживаетсяна1 мгодужизниребенка,когдаонпоследовательно овладевает умением держатьголову,садитьсяс поддержкойи без под держки, стоять, ходить и т.д. В период раннего, первого и второго дет ствадвигательныйвозрастопределяетсясовершенствоместественных видов движений, степень которого зависит от двигательных качеств (скоростных, силовых и др.), развивающихся на основе анатомо фи зиологических задатков в условиях двигательной деятельности.

В пожилом и старческом периоде двигательный возраст зависит от изменений двигательной функции, опорно двигательного аппа рата, а также от систем регуляции и обеспечения движений в связи с процессами старения. Использование средств физической культуры позволяет и в этот период жизни сохранять двигательный возраст мало измененным по сравнению с периодом зрелости.

Движения человека имеют не только качественные, но и количе ственныехарактеристики.Организмдлясвоегонормальногофункцио нированиянуждаетсявопределенномобъеме(количестве)движений. Недостаточныйобъемдвиженийведеткдвигательномуголоду.Вкрай нихслучаяхвозникаеткомплексморфофункциональныхнарушений– гипокинезийныйсиндромилидажегипокинезийнаяболезнь.

Объем движений оценивается обычно количеством шагов (метод шагометрии). Это объясняется тем, что, во первых, ходьба – универ сальный и наиболее распространенный вид локомоции, а во вторых, что в этом двигательном акте участвует вся мускулатура тела, т.е. он имеетгенерализованныепроявления.Нормированиедвигательнойак тивностипроводитсясучетомвозрастно биологическихособенностей детейисоциально экологическихусловийихжизни.Так,дляподрост коввпериодполовогосозревания(какодинизнаиболееответственных вбиологииразвития)необходимы20–30тысячшаговвсутки.Однако

441

В О З Р А С Т Н А Я М О Р Ф О Л О Г И Я

дети общеобразовательной школы проходят нередко лишь 13,6 тыс. шагов, музыкальной – 12,2 тыс., художественной – 10,1 тыс., матема тической–17,2тыс.шагов.Компенсироватьнедостатокдвиженийре бенка следует как на уроках физической культуры, так и в процессе внешкольнойфизкультурно оздоровительнойработысдетьми.

Потребность организма в движениях и двигательные качества как воспитываются, так и наследуются. Установлена определенная этап ность развития двигательных качеств. Кроме того, существуют кри тическиепериодывихразвитии,напротяжениикоторыхсредстваиз бирательно направленного физического воспитания могут дать мак симальный эффект. Приуроченность критических периодов к хроно логическому возрасту связана с половыми особенностями детей; она неодинакова для разных двигательных качеств. Если рассматривать школьный период жизни (7–17 лет), то у девочек критические перио дыразвитиясмещенывосновномкболеераннемувозрасту(9–12лет), а у мальчиков распределяются довольно равномерно. Критический период для развития скоростных качеств у детей обоего пола прихо дится на более ранний период жизни, чем для выносливости и силы.

Активный прирост двигательных качеств отмечается в период, предшествующий половому созреванию. Например, максимальный прирост мышечной силы (по разным группам мышц) у девочек про исходит между 10–12 годами, а у мальчиков между 13 и 14 годами. Половые различия объясняются тем, что у девочек половое созрева ние наступает раньше, чем у мальчиков.

Двигательнаяактивностьидвигательныекачествадетейиподрост ковнаходятсявсвязисбиологическимвозрастом.Характерэтойсвязи зависитотвозрастногопериода,двигательногокачестваистепенибио логической зрелости. Скоростные качества находятся, как правило, в обратнойсвязиспоказателямибиологическоговозраста,асиловыека честваивыносливость–впрямой.Впериодростаиразвитияорганизма взаимосвязь показателей двигательного и биологического возраста обусловленадействиемобщихфакторов онтогенеза–наследственнос тиисреды.Позавершенииподростковоговозрастаэтавзаимосвязьос лабевает и приобретает выборочный характер. Например, длина тела юношинеобнаруживаетсвязисразвитиемегосиловыхкачестввотли чиеотмассытела,всоставкоторойвходитмышечныйкомпонент.

Гармоничность и дисгармоничность развития характерны не только для размеров тела (см. стр. 435), но и для выраженности двига тельных качеств. Мальчики характеризуются большей уравнове шенностью в их состоянии, большей гармонией двигательного раз вития, чем девочки.

442

П Р О Г Н О З И Р О В А Н И Е С Р О К О В П О Л О В О Г О С О З Р Е В А Н И Я

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СРОКОВ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ, ДЕФИНИТИВНЫХ РАЗМЕРОВ ТЕЛА И РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ

Возможности прогнозирования основываются на генетической запрограммированности роста и развития и сопряженности этих процессов с наследственно устойчивыми признаками (генетически ми маркерами). К числу последних условно можно отнести сомато тип ребенка (определенный набор морфологических признаков), хотя он менее устойчив, чем такие маркерные признаки, как группа крови или рисунок кожных узоров кисти и стопы. Учитывая сомато типологическую классификацию В. Г. Штефко и А. Д. Островского (см. стр. 455), можно считать, что половое созревание у детей дигес тивного и мышечного соматотипов наступает на 2–3 года раньше, чем у детей астеноидного и торакального соматотипов. Менее выра жены различия между детьми двух последних соматотипов. Однако в

«чистом» опыте (наблю |

|

|||

дения |

на |

дизиготных |

|

|

близнецах) |

выявляется, |

|

||

что принадлежность к то |

|

|||

ракальному |

соматотипу |

|

||

сопутствует более ранне |

|

|||

му половому созреванию, |

|

|||

чем при астеноидном со |

|

|||

матотипе (рис. 151). Эти |

|

|||

данные следует учитывать |

|

|||

при спортивном отборе в |

|

|||

такие |

«молодеющие» |

|

||

виды спорта, как фигур |

|

|||

ное катание на коньках, |

|

|||

плавание, |

спортивная |

|

||

гимнастика. Ориентиру |

|

|||

ясь на соматотип 5–6 лет |

|

|||

него ребенка и некоторые |

|

|||

другие данные (например, |

|

|||

результаты опроса роди |

Рис. 151. Девушки из дизиготной пары, |

|||

телей), можно достаточно |

||||

точно предсказать сроки |

14 лет: |

|||

справа – торакального соматотипа, слева – асте |

||||

его полового созревания. |

ноидного. Признаки полового созревания (развитие |

|||

Известно, |

что физи |

|||

молочных желез, характер телосложении) у первой |

||||

ческие нагрузки задержи |

выражены лучше |

|||

443

В О З Р А С Т Н А Я М О Р Ф О Л О Г И Я

Рис 152. Кривые роста тела в длину у мальчиков (пунктирная линия) и девочек (сплошная линия).

Уравнения регрессии длины тела (УТ) по возрасту (X) в уcл. ед. (ниже по оси абсцисс даны значения абсолютного возраста в годах). По оси ординат – длина тела в см. В каждой паре уравнений – верхнее для девочек, нижнее для мальчиков (по В.М. Волкову и В. П. Филину, 1983)

вают половое созревание. Чтобы избежать влияния нагрузок на есте ственныйходразвитияребенка,лучшепривлекатькзанятиямуказан ными видами спорта детей с поздними сроками полового развития.

Предсказания дефинитивной длины тела юного спортсмена важ ны, например, для игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, ганд бол), где предпочтительнее быть высокорослым, или для спортивной гимнастики, где лучше быть средне или низкорослым. Индивидуа лизирующий метод наблюдения за ростом детей показал, что длина тела каждого из них изменяется с возрастом соответственно генети ческой программе. Это позволяет по формулам определить дефини тивную длину тела с учетом ее значения на год обследования. Напри мер, в момент обследования, мальчик 11 лет 2 мес. имеет длину тела 166 см. Необходимо прогнозировать длину его тела в 19 лет.

С этой целью определяется средний рост его сверстников по фор муле для лиц мужского пола 11–20 лет (рис. 152): log У = 2,08 + 0,2 log 1. Так как log 1 = 0, то log У = 2,08. По таблице антилогарифмов находим, что У = 148. Определяем отклонение длины тела обследуе мого от среднегруппового значения длины тела в долях сигмы (δ):

444

П Р О Г Н О З И Р О В А Н И Е С Р О К О В П О Л О В О Г О С О З Р Е В А Н И Я

Табл. 5.

Значения среднего квадратического отклонения для длины тела по возрастно половым группам:

Длина тела обследуемого – средняя длина тела |

= |

166–148 |

= 3,3 |

Среднее квадратическое отклонение |

|

5,5 |

|

Обследуемый превышает среднюю длину тела 11 летних мальчи ков на 3,3 δ, т.е. является очень высоким.

Определяем ожидаемую длину тела обследуемого в 19 лет (X = 9): log У = 2,08 + 0,2 log 9; log У – 2,26. По таблице антилогарифмов У = 175. Зная, что обследуемый превосходит по длине тела сверстников на 3,3 δ, определяем предполагаемое его превосходство в 19 лет; 6,5 см X 3,3 = 21,45 см. Следовательно, длина его тела в 19 лет будет равна 175 см + 21,4 см = 196,4 см. Ошибка от истинного значения превы шает 0,5%.

Прогноз развития двигательных качеств основан на использова нии маркерных признаков: соматотипа (см. стр. 388) и др. Так, де вочки подростки астеноидного и дигестивного соматотипов отстают от своих сверстниц мышечного и торакального соматотипов в разви тии скоростно силовых качеств и выносливости. Отсюда следует важный педагогический вывод: дифференцированный подход в фи зическом воспитании должен учитывать и связанные с соматотипом двигательные возможности детей.

445

К О Н С Т И Т У Ц И О Н А Л Ь Н А Я М О Р Ф О Л О Г И Я И П О Л О В О Й Д И М О Р Ф И З М

Глава десятая

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ И ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ

Конституциональная морфология изучает особенности телосло жения человека по данным размеров тела, его пропорций, состава массы тела.

Термин конституциональная морфология– производный от слова конституция. Конституция (от лат. соnstitutio – установление, орга низация) – целостность морфологических и функциональных при знаков организма, унаследованных и приобретенных под влиянием окружающей среды, которые определяют темп онтогенеза и реактив ность организма на внешние воздействия. Конституция относитель но устойчивая характеристика организма.

Морфологическимотражениемконституцииявляетсясоматотип. Среди размеров тела выделяют тотальные (от фр. total – целиком)

и парциальные (от лат. pars – часть).

Тотальные размеры тела – основные показатели физического развития человека. К ним относятся длина и вес (масса) тела, а также окружность (обхват) грудной клетки.

Парциальные размеры тела –слагаемыетотальныхразмеров,харак теризующиевеличинуотдельныхчастейтела.Онимогутбытьпродоль ными,поперечными,переднезадними,т.е.линейными(например,дли наиширинасегментовтела),толстотными(толщинакожно жировых складок),обхватными(обхватбедра,голени,плеча,предплечья).Поло жениеоднойчастителапоотношениюкдругойоцениваетсяугловыми характеристиками.Например,описаниеформыпозвоночногостолба требует измерения его изгибов, форма нижней челюсти определяется угломнаклонаееветвикгоризонтальнойплоскости.

С конституциальной морфологией связано учение о физичес ком развитии.

Физическое развитие показывает соответствие телесных призна ков человека среднему уровню, характерному для людей его пола, возраста, национальной, территориальной и соматотипической при надлежности. Обычно оно оценивается тотальными размерами тела,

446

К О Н С Т И Т У Ц И О Н А Л Ь Н А Я М О Р Ф О Л О Г И Я

иногда с учетом и некоторых физиометрических признаков: жиз ненной емкости легких (ЖЕЛ), силы кисти.

Пропорции тела – соотношения его размеров: продольных, попе речных, переднезадних, обхватных, характеризующих геометричес кую форму тела, его вытянутость или коренастость.

Состав массы тела – соотношение ее компонентов: жировой, мы шечной и костной массы или жирового и безжирового компонентов.

Конституциально морфологический подход учитывает индиви дуальные вариации размеров, пропорций, состава массы тела и сома тотипов человека.

Размеры тела

Размеры тела определяются при антропометрических обследова ниях различных контингентов населения: детей, призывников, спортсменов и др. Техника измерений и измерительные приборы – антропометр (ростомер), сантиметровая лента, весы (см. приложение 1) – должны быть унифицированы. По данным института антропо логии им. Д. Н. Анучина МГУ, длина тела среднестатистического

взрослого жителя СССР составляет:

Табл. 6.

Приведенные данные не отличаются от среднемирового стандар та. По измерениям 1960–1970 гг. наиболее высокорослы коренные жители Прибалтийских республик (рост мужчин 170,9–172,6 см), наиболее низкорослы коренные жители Дальнего Востока и северо востока Сибири (рост мужчин 158,5–164,9 см). Мужчины более вы сокорослы, чем женщины.

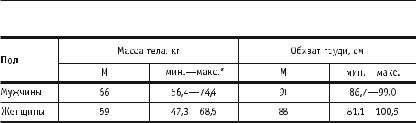

Среднестатистический гражданин СССР имеет следующую ха рактеристику по двум другим тотальным размерам тела – массе тела и обхвату груди (данные НИИ антропологии МГУ) (табл. 7).

Экстерриториальные различия массы тела и обхвата груди соот ветствуют отмеченным для длины тела. Увеличение признаков про исходит с юго востока на северо запад нашей страны, хотя существу ют отклонения от этого правила. Так, наибольшие масса тела и об

447

К О Н С Т И Т У Ц И О Н А Л Ь Н А Я М О Р Ф О Л О Г И Я И П О Л О В О Й Д И М О Р Ф И З М |

Табл. 7. |

* Мин. – минимальное, макс. – максимальное значение признака для различных этни- |

ческих групп СССР при возрасте обследованных 20–59 лет. |

хват груди у женщин характерны для жительниц Украины, тогда как длина тела большая у женского населения Прибалтики.

В каждой этнотерриториальной группе имеются люди с высоки ми средними и низкими (по масштабам этой группы) значениями тотальных размеров тела. Внутри группы частота повторения от дельных значений подчиняется правилу нормального распределения. Графически это имеет вид одновершинной симметричной кривой с подъемом и спадом. Наибольшее число случаев приходится на сред нее значение признака («вершина» кривой распределения). Плав ное понижение кривой по сторонам от вершины означает постепен ное убывание числа людей по мере уменьшения, (левая часть кри вой) или нарастания (правая часть кривой) величины признака.

Когда надо оценить размеры тела человека в масштабах его груп пы, используют условное деление всего размаха изменчивости при знака на три категории: высокое, среднее и низкое значения. Среднее значение отличается от средней арифметической величины не более чем на одно среднее квадратическое отклонение. Высокое значение превосходит среднюю арифметическую более чем на 1δ, низкое– меньше средней арифметической величины на 1δ и более.

Пропорции тела

Пропорции тела характеризуют гармоничность телосложения. Учение о пропорциях тела возникло и развивалось под влиянием

запросов искусства. Скульпторы и художники еще со времен антич ности устанавливали определенные соотношения (модули) в разме рах тела человека и использовали эти данные в своем творчестве. На пример, Поликлет считал, что длина тела взрослого человека в 8 раз превосходит высоту головы и в 10 раз высоту лица; тело человека с отведенными руками и разведенными ногами вписывается в окруж ность, центр которой соответствует положению пупка.

448

К О Н С Т И Т У Ц И О Н А Л Ь Н А Я М О Р Ф О Л О Г И Я

Рис. 153. Изменения пропорций тела от рождения до зрелости (по Штрацу)

Однако гармоничность пропорций тела имеет отношение и к со стоянию здоровья человека. По диспропорциональности строения тела можно судить о нарушениях ростовых процессов и обусловив ших его причинах: эндокринных, изменениях набора хромосом и др.

Согласно В.В. Бунаку, выделяют 9 вариантов пропорций тела:

арростоидный – узкие плечи, короткие ноги;

гипогармоноидный – узкие плечи, ноги средней длины;

тейноидный – узкие плечи, длинные ноги;

гипостифроидный – средние по ширине плечи, короткие ноги;

гармоноидный – средние по ширине плечи и средние ноги;

паратейноидный – средние по ширине плечи, длинные ноги;

стифроидный – широкие плечи, короткие ноги;

парагармоноидный – широкие плечи, ноги средней длины;

гигантоидный – широкие плечи, длинные ноги.

На практике чаще используется более упрощенная схема, с трех мерным делением:

долихоморфия – тело узкое и вытянутое, плечи узкие, туловище короткое, конечности длинные;

449