2836.Труды IX Международной (XX Всероссийской) конференции по автоматизирова

..pdfУЖД участвует в формировании желаемых динамиче- |

|

a(t, x) = − |

Rя |

ω(1) |

|

Rя |

Mc − |

(сФн ) |

2 |

|

ω− |

1 |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

– |

|

|

|

Mc |

(1) ; |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ских свойств системы управления. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

JLя |

|

|

|

|

J |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

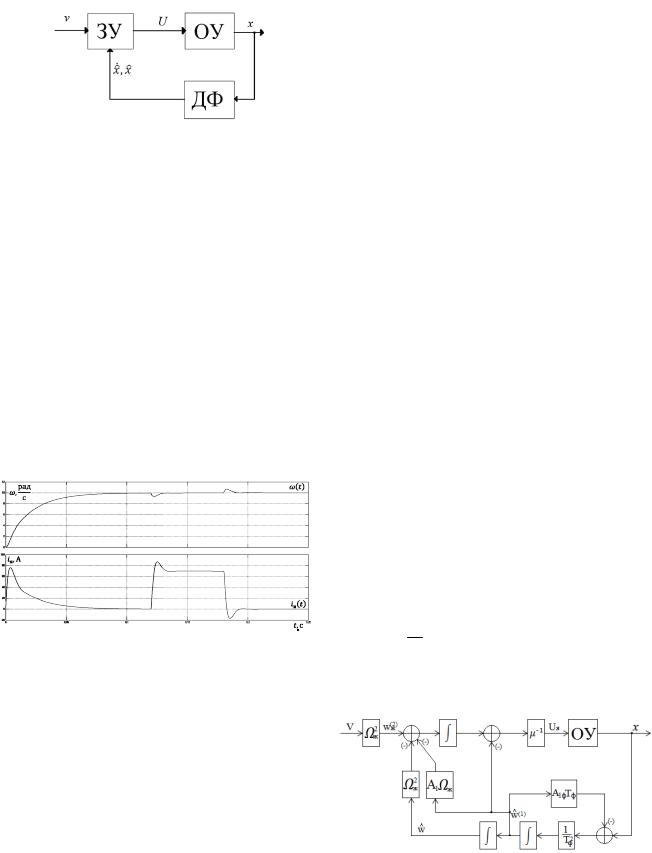

Эффективность стабилизации нестационарных ОУ |

|

|

Lя |

|

|

|

|

|

|

|

|

JLя |

|

|

|

|

|

(3) |

||||||||||||||||||||||||||||

с обеспечением желаемых статических и динамиче- |

|

|

|

|

|

|

b(t,x)= |

сФн |

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

ских свойств подтверждается путем применения мето- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

дов больших коэффициентов и локализации для син- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

JLя |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

теза систем управления электроприводами постоянно- |

|

II. МЕТОД БОЛЬШИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

го тока [1]. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В основе метода лежит принцип «глубокой» обрат- |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

I. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ |

|

ной связи, посредством которого замкнутая система де- |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ |

|

|

|

лится как минимум на две подсистемы с различными |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

темпами – быстрыми и медленными. Подсистема с бы- |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Общие положения рассматриваемых методов будут |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

стрыми движениями называется контуром быстрых |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

относиться к одноканальным непрерывным ОУ, мате- |

движений (КБД), которая подавляет (локализует) нели- |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

матическое описание которых должно быть представ- |

нейность и нестационарность ОУ вместе с внешними |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

лено в канонической форме записи: |

|

|

|

возмущениями. Подсистема с медленными движениями |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

называется контуром медленных движений (КМД), ко- |

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

x(n) = a(t, x) + b(t, x)u , |

|

(1) |

торая близка к желаемым процессам и обладает малой |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

чувствительностью к изменениям параметров объекта |

||||||||||||||||||||||||

|

|

d |

n |

x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

управления. Самым оптимальным вариантом является |

||||||||||||||||||||||||

где |

x(n) = |

|

– |

старшая |

|

производная |

регулируемой |

система автоматического управления (САУ) с тремя |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

dtn |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

темпами движения – быстрыми, медленными и сверхбы- |

||||||||||||||||||||||||||||

переменной; |

x = |

|

|

(1) |

, x |

(2) |

, , x |

(n |

−1) T |

– |

вектор |

кано- |

стрыми. Подсистема со сверхбыстрым темпом называет- |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

x, x |

|

|

|

|

|

|

ся дифференцирующим фильтром (ДФ) и применяется |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

нических для методов управления движениями на ин- |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

для вычисления оценок неизмеряемых производных вы- |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

вариантных |

|

многообразиях |

координат состояния; |

ходной регулируемой переменной и обеспечения необ- |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

a(t, x) – функция-множитель, которая учитывает как |

ходимой помехозащищенности [1]. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

параметрические, |

так |

и |

возмущающие |

воздействия; |

Исходя из желаемых показателей качества переход- |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

b(t, x) – функция-множитель, которая учитывает толь- |

ных процессов по задающему воздействию v(t) |

выбира- |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ко |

параметрические |

воздействия; |

u |

– |

управляющее |

ем УЖД (n–1)-го порядка, котороеимеетследующийвид: |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

воздействие. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

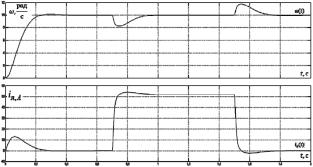

В качестве ОУ были выбраны двигатель постоянно- |

|

|

|

|

|

|

F(v, x) = 0, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(4) |

||||||||||||||||||||||||||||

го тока (ДПТ) серии 2П. Было принято, что сопротив- |

|

|

|

|

|

ω(1) = (v – ω) |

Ω |

|

, |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

ление якоря изменяется под действием температурного |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ж |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

дрейфа, следовательно, ДПТ можно считать нестацио- |

где Ωж – среднегеометрический корень характеристи- |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

нарным объектом управления, математическое описа- |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ние которого представлено в следующем виде: |

|

ческого полинома УЖД; v – некоторое задающее воз- |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

diя = |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

действие. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

1 |

|

(U |

|

− i |

R |

− e |

), |

|

|

Составляем |

|

пропорциональный |

закон |

управления |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Lя |

|

|

я |

я |

|

я |

я |

|

|

|

(ЗУ), выражение которого имеет вид |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

dt |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(2) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

dω |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

u = μ |

−1 |

|

|

|

μ |

−1 |

(F |

0 |

(v, |

) |

(1) |

), |

(5) |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

= |

|

(M − Mc ), |

|

|

|

|

|

|

F(v, ω) = |

|

|

|

ω |

|

− ω |

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

J |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

dt |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где μ – малый параметр; |

μ−1 – большой коэффициент, |

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

= cФнω, |

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

eя |

|

|

|

|

|

|

который обеспечивает разделение темпов движения |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

M = cФнiя , |

|

|

|

|

|

процессов КБД и КМД. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рассчитываем дифференцирующий фильтр n-го по- |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

где |

iя – ток якорной цепи двигателя; |

Uя |

– напряжение |

рядка, дифференциальное уравнение которого имеет |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

следующий вид: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

якорной цепи двигателя; eя |

– ЭДС якорной цепи двигате- |

|

|

|

2 |

ˆ (2) |

|

|

|

|

ˆ (1) |

+ |

ˆ |

|

= ω, |

|

|

(6) |

|||||||||||||||||||||||||||||

ля; |

L – индуктивность якорной цепи двигателя; J |

– мо- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Tф |

ω |

+ A1фTфω |

ω |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

я |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

мент инерции двигателя; ω – скорость двигателя; |

M – |

где |

A1ф – коэффициент характеристического полинома |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

динамический момент двигателя; Mc – статический мо- |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

мент двигателя; c – конструктивная постоянная; Фн |

– но- |

при |

стандартной |

линейной |

форме |

Баттерворта; Tф – |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

минальныймагнитныйпотокдвигателя[2]. |

|

|

постоянная времени ДФ, которую находят из условия |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

После некоторых преобразований математической |

разделения темпов быстрых и сверхбыстрых движений. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

модели ДПТ можно выделить функции-множители |

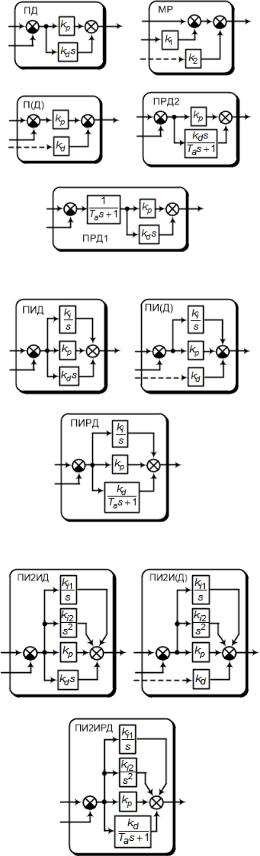

Укрупненная структурная схема системы управле- |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

a(t, x) и b(t, x) : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ния представлена на рис. 1. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

____________________________________________________________________________________________________________________________

IX Международная (XX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2016

- 171 -

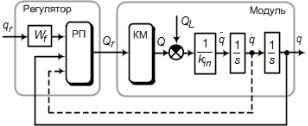

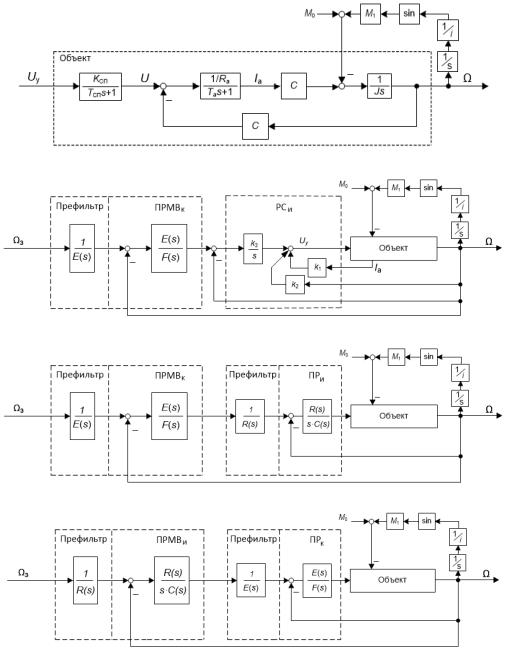

системы регулирования скорости с РСи и ПРи в структу- |

Применение принципа последовательной коррекции |

рах на рисунке, б, в может обеспечить снижение чувст- |

при использовании РСи в составе внутреннего контура |

вительности ЭМС к воздействию помех и влиянию запаз- |

управления незначительно повышает степень сложно- |

дывания сигналов СП. В этом случае при синтезе внешне- |

сти регуляторов, но сопровождается погрешностями |

го ПР с МВк по уравнению (5) умеренно (в 2–2,5 раза) |

аппроксимации внутренней подсистемы звеном низкого |

ускоренная внутренняя подсистема аппроксимируется |

порядка. Снизить погрешности аппроксимация позво- |

апериодическим звеном 1-го порядка. |

ляет представление внутренней подсистемы апериоди- |

Полученные значения коэффициентов ОС, выраже- |

ческим звеном 2-го порядка. Полученные значения ко- |

ния и параметры полиномов ПФ регуляторов для П |

эффициентов ОС, выражения и параметры полиномов |

(ПРМВк-РСи), приведены в третьей строке табл. 1. |

ПФ регуляторов для данной ЭМС, обозначенной как П2 |

При синтезе внутренней подсистемы с использовани- |

(ПРМВк-РСи), приведены в четвертой строке табл. 1. |

ем ПРи общий порядок звеньев регуляторов возрастает |

Из их анализа следует, что степень сложности регуля- |

до 8, что делает синтез такой ЭМС нецелесообразным. |

торов в этом случае существенно возрастает. |

а

б

в

г

Рис. Структурные схемы объекта управления и различных вариантов ЭМС

____________________________________________________________________________________________________________________________

IX Международная (XX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2016

- 176 -