- •Физико-химия и технология полимеров, полимерных композитов

- •Введение

- •ГлаВа 1. Основные определения и понятия высокомолекулярных соединений

- •Номенклатура полимеров

- •Классификация вмс

- •Сополимеры

- •Основные отличия вмс от низкомолекулярных соединений

- •Значение вмс в природе, технике, технологии

- •Вопросы для самоподготовки

- •Глава 2. Методы получения полимеров

- •Синтез полимеров реакцией цепной полимеризации

- •Мономеры реакции полимеризации

- •Радикальная полимеризация

- •Кинетические закономерности

- •Регуляторы и ингибиторы

- •Влияние различных факторов на процесс радикальной полимеризации

- •Ионная полимеризация

- •Катионная полимеризация (кп)

- •Катализаторы катионной полимеризации. Сокатализаторы

- •Механизм и кинетика катионной полимеризации

- •Факторы, влияющие на процесс катионной полимеризации

- •Анионная полимеризация

- •Механизм и кинетика анионной полимеризации

- •Анионно-координационная полимеризация

- •Полимеризация полиеновых соединений

- •Полимеризация с раскрытием цикла

- •Ступенчатая полимеризация

- •Поликонденсация

- •Факторы, влияющие на процесс поликонденсации

- •Способы проведения полимеризации и поликонденсации

- •Вопросы для самоподготовки

- •Глава 3. Физико-Механические свойства полимеров

- •Гибкость цепи полимеров

- •Термодинамическая и кинетическая гибкость

- •Параметры, определяющие гибкость цепи

- •Факторы, влияющие на термодинамическую гибкость цепи

- •Факторы, влияющие на кинетическую гибкость цепи

- •Физические состояния полимеров

- •Вопросы для самоподготовки

- •Глава 4. Растворы высокомолекулярных соединений

- •Сравнительные особенности золей и растворов высокомолекулярных соединений

- •Термодинамика растворения вмс

- •Набухание вмс

- •Свойства растворов вмс

- •Вязкость растворов вмс

- •Изоэлектрическая точка полиамфолитов

- •Мембранное равновесие

- •Устойчивость растворов вмс

- •Коллоидная защита

- •Пластификация и применение растворов вмс

- •Вопросы для самоподготовки

- •Глава 5. Химические превращения полимеров

- •Особенности химических реакций полимеров

- •Полимераналогичные превращения

- •Макромолекулярные реакции

- •Реакции концевых групп

- •Реакции деструкции

- •Химическая деструкция полимеров

- •Физическая деструкция полимеров

- •Добавки, снижающие скорость старения полимеров

- •Вопросы для самоподготовки

- •Глава 6. Композиционные материалы

- •Факторы, влияющие на процессы образования и свойства композиционных материалов

- •Совместимость компонентов композита

- •Переработка полимерных материалов

- •Некоторые представители композиционных материалов, применяемых в строительстве

- •Понятие адгезии, работа адгезии

- •Теории адгезии

- •Пленкообразующие и лакокрасочные материалы

- •Вопросы для самоподготовки

- •Лабораторные работы

- •Синтез высокомолекулярных соединений

- •Экспериментальная часть Получение полимеров методом полимеризации

- •Получение полимеров методом поликонденсации

- •Контрольные вопросы и упражнения

- •Физико-механические свойства полимеров

- •Массы полимеров

- •Экспериментальная часть

- •Контрольные вопросы и упражнения

- •Экспериментальная часть

- •Контрольные вопросы и упражнения

- •Экспериментальная часть

- •Контрольные вопросы и упражнения

- •Химические превращения полимеров

- •Экспериментальная часть Полимераналогичные превращения или реакции звеньев цепи

- •Макрореакции полимеров

- •Контрольные вопросы и упражнения

- •Научно-исследовательская работа

- •Темы рефератов

- •План и порядок оформления рефератов

- •Темы нир по полимерным композиционным материалам

- •Примерный развернутый план проведения исследований

- •Итоговое тестирование

- •Словарь терминов (глоссарий)

- •Библиографический список рекомендуемой литературы Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Оглавление

- •3 94006 Воронеж, ул. 20-лет Октября, 84

Полимеризация с раскрытием цикла

П роцесс

превращения циклов в линейные полимеры

описывается общим уравнением процесса

полимеризации: n

A

[A]n

роцесс

превращения циклов в линейные полимеры

описывается общим уравнением процесса

полимеризации: n

A

[A]n

Полимеризация циклов сопровождается изменением только порядка расположения связей, но характер связей в образовавшейся линейной молекуле остается таким же, как в исходном циклическом соединении:

n R

Z

R

Z

[-R-Z-]n

.

[-R-Z-]n

.

Реакция обратима. Простейшим примером превращения цикла в линейный полимер является полимеризация окиси этилена:

n

CH2-CH2

…-CH2-CH2-O-CH2-CH2-O-

…,

CH2-CH2

…-CH2-CH2-O-CH2-CH2-O-

…,

О

О

при этом разрывается связь С-О в цикле и образуется такая же связь в линейном полимере.

Ступенчатая полимеризация

Ступенчатая полимеризация – реакция соединения молекул мономера друг с другом, протекающая за счет миграции (перемещения) какого-либо подвижного атома (большей частью атома водорода) от одной молекулы к другой.

Примером ступенчатой полимеризации может служить образование полиуретана при взаимодействии двухатомных спиртов с диизоцианатами:

При ступенчатой полимеризации промежуточные продукты имеют такую же реакционную способность, как и исходный мономер, поэтому на всех стадиях роста цепи присоединение молекул мономера происходит с одинаковой скоростью.

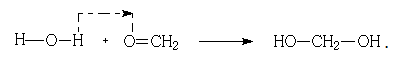

Другим примером миграционной полимеризации является гидролитическая полимеризация под действием воды, кислот, спиртов и др. соединений, содержащих подвижный атом водорода (активаторов). Примером может служить полимеризация формальдегида в присутствии воды:

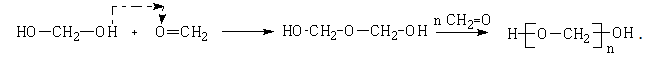

Дальнейший рост цепи протекает с миграцией атома водорода и образованием полиоксиметилена:

Гидролитическая полимеризация используется также при полимеризации циклических окисей. Методом ступенчатой полимеризации получают сравнительно ограниченное число ВМС (полиформальдегид, полиуретан, эпоксидные смолы и некоторые др.).

Поликонденсация

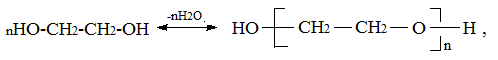

Поликонденсацией называется реакция соединения большого числа молекул за счет активных функциональных групп, сопровождающаяся отщеплением низкомолекулярных веществ: воды, аммиака, хлористого водорода, спирта и др.

По характеру функциональных групп, взаимодействующих между собой при поликонденсации, мономеры делятся:

1) на мономеры с взаимодействующими однородными функциональными группами:

2) мономеры с взаимодействующими разнородными функциональными группами:

![]()

3) мономеры с невзаимодействующими однородными функциональными группами:

![]()

4) мономеры с невзаимодействующими разнородными функциональными группами:

![]()

Как и всякий процесс образования полимеров, поликонденсация также протекает в три стадии:

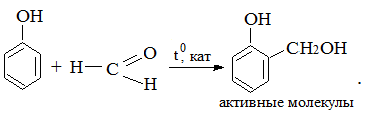

1. Образование активных центров в мономере – должно происходить заранее, до начала реакции поликонденсации или представлять собой активизацию имеющихся в мономере функциональных групп под влиянием условий процесса. Например, при синтезе фенолоформальдегидного полимера:

2. Рост цепи – это та стадия, при которой происходит отщепление малых молекул. Это приводит к тому, что состав элементарных звеньев полимера не соответствует составу исходных мономеров. В этом заключается одно из основных отличий реакции поликонденсации от реакции полимеризации

В результате каждой элементарной реакции конденсации образуются вполне устойчивые соединения, которые могут быть выделены из сферы реакции. Но эти соединения содержат реакционно способные функциональные группы, которые при постоянной активации могут участвовать в дальнейшей конденсации. Таким образом, может возникнуть представление, что реакция будет идти бесконечно и весь мономер превратится в одну макромолекулу. В действительности получаются полимеры с ограниченной молекулярной массой. Это объясняется тем, что все реакции поликонденсации являются обратимыми, как и все реакции конденсации.

При достижении состояния равновесия скорость образования полимера равна скорости его разложения. Смещение равновесия путем удаления из сферы реакции выделяющихся при конденсации малых молекул будет способствовать получению полимера с большей молекулярной массой. Для этого повышают температуру реакционной среды или ведут процесс при пониженном давлении. Повышение температуры необходимо также для активации функциональных групп и понижения вязкости среды (для поддержания постоянства скорости процесса), а понижение давления способствует устойчивости полимера при высокой температуре.

3. Обрыв цепи. Процесс поликонденсации может прекратиться по многим причинам: установившегося равновесия, увеличения вязкости среды и снижения при этом подвижности молекул, нарушения эквивалентности функциональных групп (например, при введении специальных веществ).