- •Введение

- •1. Лабораторный практикум

- •1.1. Лабораторная работа №1. Исследование вязкости жидкости

- •1.1.1. Теоретические основы

- •1.1.2. Методика проведения эксперимента

- •1.1.3. Порядок выполнения работы

- •1.1.4. Содержание отчета и его форма

- •1.2. Лабораторная работа №2. Исследование гидростатического давления Цель работы – изучение свойств гидростатического давления в замкнутой области.

- •1.2.1. Теоретические основы

- •1.2.2. Методика проведения эксперимента

- •1.2.3. Порядок выполнения работы

- •1.2.4. Содержание отчета и его форма

- •1.3. Лабораторная работа №3. Относительный покой жидкости

- •1.3.1. Теоретические основы

- •1.3.2. Математическая обработка наблюдений

- •1.3.3. Методика выполнения эксперимента

- •1.3.4. Порядок выполнения работы

- •1.3.5. Содержание отчета и его форма

- •1.4. Лабораторная работа №4. Изучение режимов течения жидкости

- •1.4.1. Теоретические основы

- •1.4.2. Методика выполнения эксперимента

- •1.4.3. Порядок выполнения работы

- •1.4.4. Содержание отчета и его форма

- •1.5. Лабораторная работа №5. Определение коэффициента вязкости жидкости методом пуазейля

- •1.5.1. Теоретические основы

- •1.5.2. Порядок выполнения работы

- •1.5.3. Содержание отчета и его форма

- •1.6. Лабораторная работа №6. Определение зависимости потерь на трение в трубе от режима течения жидкости

- •1.6.1. Теоретические основы

- •Течении

- •1.6.2. Порядок выполнения работы

- •1.6.3. Содержание отчета и его форма

- •1.7.2. Методика выполнения эксперимента

- •1.7.3. Порядок выполнения работы

- •1.7.4. Содержание отчета и его форма

- •1.8.2. Методика выполнения эксперимента

- •1.8.3. Порядок выполнения работы

- •1.8.4. Содержание отчета и его форма

- •1.9.2. Методика выполнения эксперимента

- •1.9.3. Порядок выполнения работы

- •1.9.4. Содержание отчета и его форма

- •1.10. Лабораторная работа №10. Определение коэффициента местных сопротивлений

- •1.10.1. Теоретические основы

- •1.10.2. Методика выполнения эксперимента

- •1.10.3. Порядок выполнения работы

- •1.10.4. Содержание отчета и его форма

- •1.11. Лабораторная работа №11. Тарирование расходной шайбы

- •1.11.1. Теоретические основы

- •1.11.2. Методика выполнения эксперимента

- •1.11.3. Порядок выполнения работы

- •1.11.4. Содержание отчета и его форма

- •1.12. Тестовые вопросы и задания

- •2. Контрольные работы

- •2.1. Динамика рабочих сред в регулирующих устройствах гидравлических и пневматических систем

- •2.1.1. Пример решения задачи

- •2.1.2. Задача № 1 для самостоятельного решения

- •2.1.3. Задача № 2 для самостоятельного решения

- •2.2. Ламинарное движение жидкости в специальных технических системах

- •2.2.1. Примеры решения типовых задач

- •При одновременном учете влияния давления и температуры

- •2.2.2. Задача № 3 для самостоятельного решения

- •2.2.3. Задача № 4 для самостоятельного решения

- •2.3. Гидропневматические приводы технических систем

- •2.3.1. Пример решения задачи

- •2.3.2. Задача № 5 для самостоятельного решения

- •2.3.3. Задача № 6 для самостоятельного решения

- •3. Курсовая работа

- •3.1. Тематика и содержание курсовой работы

- •3.2. Общие правила оформления курсовой работы

- •3.3. Методика гидравлического расчета сложных трубопроводных систем

- •3.4.2 Гидравлический расчет приводов главного движения протяжных станков

- •3.5.1. Структура и принцип действия гидравлического привода протяжного станка 7534

- •3.5.3. Расчет гидродинамических параметров протяжного станка при выполнении операции протягивания (рабочего хода)

- •3.5.4. Расчет гидродинамических параметров протяжного станка при выполнении операции холостого хода протяжки

- •3.5.5. Расчет гидродинамических параметров протяжного станка при выполнении операции отвода протяжки из рабочей зоны

- •3.5.6. Расчет теплообменника

- •Заключение

- •Библиографический список

- •12. Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам: учеб. Пособие/ под ред. Б.Б. Некрасова.- м.:Высш. Шк., 1989. - 245 с.

- •13. Бутаев д.А. И др. Сборник задач по машиностроительной гидравлике: учеб. Пособие/под ред. И.И. Куколевского и л.Г. Подвивза.- м.: Машиностроение, 1981. - 484 с.

- •20. Киселев п.Г. И др. Справочник по гидравлическим расчетам: учебное пособие. - м.: Энергия, 1972. – 312 с.

- •Оглавление

- •Гоувпо «Воронежский государственный технический университет»

- •394026 Воронеж, Московский просп., 14

1.3. Лабораторная работа №3. Относительный покой жидкости

Цель работы – экспериментальное установление формы свободной поверхности жидкости в круглом цилиндрическом сосуде, вращающемся с постоянной угловой скоростью вокруг собственной вертикальной оси, и аппроксимация (приближение) формы свободной поверхности, полученной из опыта, теоретическим параболоидом вращения.

Содержание работы – изучение поведения тяжелой капельной жидкости, находящейся во вращающемся сосуде, с сопоставлением расчетных и экспериментальных результатов.

1.3.1. Теоретические основы

Состояние, когда жидкость в покое относительно стенок сосудов, вращающихся с ускорением, называют обычно относительным покоем. В соответствии с известным принципом механики при пользовании уравнениями равновесия в системе координат, которая движется с ускорением, мы должны в число действующих массовых сил включить также силы инерции переносного движения, направленные в сторону, противоположную направлению движения.

Пусть открытый

вертикальный прямой круглый цилиндрический

сосуд с жидкостью вращается вокруг

своей оси с постоянной угловой скоростью

![]() .

Жидкость, постепенно увлекаясь во

вращение вследствие вязкости, в

установленном режиме вращается вместе

с сосудом, как единое целое с той же

угловой скоростью

,

т.е. находится в состоянии покоя

относительно стенок сосуда. Это состояние

поддерживается равновесием сил

гидростатического давления (Р),

тяжести (g)

и центробежной силы инерции (

.

Жидкость, постепенно увлекаясь во

вращение вследствие вязкости, в

установленном режиме вращается вместе

с сосудом, как единое целое с той же

угловой скоростью

,

т.е. находится в состоянии покоя

относительно стенок сосуда. Это состояние

поддерживается равновесием сил

гидростатического давления (Р),

тяжести (g)

и центробежной силы инерции (![]() ),

действующих на каждую частицу жидкости

(сила вязкого трения в установившемся

состоянии относительного покоя

отсутствует). Из уравнения равновесия

Эйлера получается следующее распределение

давлений в жидкости

),

действующих на каждую частицу жидкости

(сила вязкого трения в установившемся

состоянии относительного покоя

отсутствует). Из уравнения равновесия

Эйлера получается следующее распределение

давлений в жидкости

![]() ,

( 3.1 )

,

( 3.1 )

где z – ордината жидкой частицы, отсчитанная по вертикали вверх от самой нижней точки свободной поверхности;

r – расстояние до частицы по горизонтали от оси вращения;

- угловая скорость вращения; - плотность жидкости;

g

– ускорение силы тяжести (g

= 9,81

![]() );

);

Р – давление в жидкой частице с координатами z и r.

Из выражения (3.1)

при Р

= const (dP = 0)

получаются уравнения поверхностей

равного давления, образующих семейство

осесимметричных параболоидов вращения

с общей осью z.

В частности, при

![]() получается уравнение свободной

поверхности, любое меридиональное

сечение которой представляет собой

параболу с вертикальной осью симметрии

получается уравнение свободной

поверхности, любое меридиональное

сечение которой представляет собой

параболу с вертикальной осью симметрии

![]() .

( 3.2 )

.

( 3.2 )

Как видно из последнего уравнения, форма свободной поверхности определяется только параметрами и r и не зависит от рода используемой жидкости.

1.3.2. Математическая обработка наблюдений

Вычисляются

расстояния

![]() от оси вращения до симметрично

расположенных левых и правых точек с

номером i

от оси вращения до симметрично

расположенных левых и правых точек с

номером i

![]() .

.

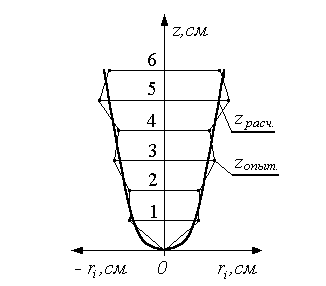

Опытные значения

координат

![]() наносятся на график симметрично

относительно оси z

и соединяются ломаной кривой (рис.3).

Форма этой кривой напоминает параболу,

поэтому опытную кривую аппроксимируют

уравнением

наносятся на график симметрично

относительно оси z

и соединяются ломаной кривой (рис.3).

Форма этой кривой напоминает параболу,

поэтому опытную кривую аппроксимируют

уравнением

![]() .

( 3.3 )

.

( 3.3 )

Из уравнения (3.3) для неизвестного коэффициента А получается соотношение

![]() .

( 3.4 )

.

( 3.4 )

Подставляя в

уравнение (3.4) вместо r

и z

их опытные значения

![]() (i

= 1, 2…N,

где N

– число наблюдений), вычисляют опытные

значения коэффициента

(i

= 1, 2…N,

где N

– число наблюдений), вычисляют опытные

значения коэффициента

![]() по формуле

по формуле

Рис.3. Согласование опытных и расчетных данных

![]() ,

( i

= 1, 2…N)

,

( i

= 1, 2…N)

и заносят их в

табл.3. Легко видеть, что в разных

наблюдениях значения

![]() отличаются друг от друга. В качестве

оценки истинного значения коэффициента

А

принимают среднее арифметическое

отличаются друг от друга. В качестве

оценки истинного значения коэффициента

А

принимают среднее арифметическое

![]() .

( 3.5 )

.

( 3.5 )

Используя найденную

величину коэффициента

![]() по уравнению (3.5) и придавая r

значения

по уравнению (3.5) и придавая r

значения

![]() (i

= 1, 2,…N),

вычисляем по формуле (3.3) и заносим в

таблицу 3 теоретические значения. Точки

(

(i

= 1, 2,…N),

вычисляем по формуле (3.3) и заносим в

таблицу 3 теоретические значения. Точки

(![]() )

наносим на график (см. рис.3) и соединяем

их плавной кривой. Это и есть наблюдаемая

форма свободной поверхности жидкости

в сосуде, вращающемся с постоянной

угловой скоростью.

)

наносим на график (см. рис.3) и соединяем

их плавной кривой. Это и есть наблюдаемая

форма свободной поверхности жидкости

в сосуде, вращающемся с постоянной

угловой скоростью.

Для определения угловой скорости из уравнений (3.2) и (3.5) получаем соотношение

![]() .

( 3.6 )

.

( 3.6 )

Найденную угловую скорость пересчитываем в число оборотов в минуту по формуле

![]() .

( 3.7 )

.

( 3.7 )

Следует сравнить

рассчитанное число оборотов

![]() с опытным

с опытным

![]() ,

отмеченным на приборе (или замеренным

механическим тахометром) и объяснить

расхождение.

,

отмеченным на приборе (или замеренным

механическим тахометром) и объяснить

расхождение.