- •Введение

- •1. Лабораторный практикум

- •1.1. Лабораторная работа №1. Исследование вязкости жидкости

- •1.1.1. Теоретические основы

- •1.1.2. Методика проведения эксперимента

- •1.1.3. Порядок выполнения работы

- •1.1.4. Содержание отчета и его форма

- •1.2. Лабораторная работа №2. Исследование гидростатического давления Цель работы – изучение свойств гидростатического давления в замкнутой области.

- •1.2.1. Теоретические основы

- •1.2.2. Методика проведения эксперимента

- •1.2.3. Порядок выполнения работы

- •1.2.4. Содержание отчета и его форма

- •1.3. Лабораторная работа №3. Относительный покой жидкости

- •1.3.1. Теоретические основы

- •1.3.2. Математическая обработка наблюдений

- •1.3.3. Методика выполнения эксперимента

- •1.3.4. Порядок выполнения работы

- •1.3.5. Содержание отчета и его форма

- •1.4. Лабораторная работа №4. Изучение режимов течения жидкости

- •1.4.1. Теоретические основы

- •1.4.2. Методика выполнения эксперимента

- •1.4.3. Порядок выполнения работы

- •1.4.4. Содержание отчета и его форма

- •1.5. Лабораторная работа №5. Определение коэффициента вязкости жидкости методом пуазейля

- •1.5.1. Теоретические основы

- •1.5.2. Порядок выполнения работы

- •1.5.3. Содержание отчета и его форма

- •1.6. Лабораторная работа №6. Определение зависимости потерь на трение в трубе от режима течения жидкости

- •1.6.1. Теоретические основы

- •Течении

- •1.6.2. Порядок выполнения работы

- •1.6.3. Содержание отчета и его форма

- •1.7.2. Методика выполнения эксперимента

- •1.7.3. Порядок выполнения работы

- •1.7.4. Содержание отчета и его форма

- •1.8.2. Методика выполнения эксперимента

- •1.8.3. Порядок выполнения работы

- •1.8.4. Содержание отчета и его форма

- •1.9.2. Методика выполнения эксперимента

- •1.9.3. Порядок выполнения работы

- •1.9.4. Содержание отчета и его форма

- •1.10. Лабораторная работа №10. Определение коэффициента местных сопротивлений

- •1.10.1. Теоретические основы

- •1.10.2. Методика выполнения эксперимента

- •1.10.3. Порядок выполнения работы

- •1.10.4. Содержание отчета и его форма

- •1.11. Лабораторная работа №11. Тарирование расходной шайбы

- •1.11.1. Теоретические основы

- •1.11.2. Методика выполнения эксперимента

- •1.11.3. Порядок выполнения работы

- •1.11.4. Содержание отчета и его форма

- •1.12. Тестовые вопросы и задания

- •2. Контрольные работы

- •2.1. Динамика рабочих сред в регулирующих устройствах гидравлических и пневматических систем

- •2.1.1. Пример решения задачи

- •2.1.2. Задача № 1 для самостоятельного решения

- •2.1.3. Задача № 2 для самостоятельного решения

- •2.2. Ламинарное движение жидкости в специальных технических системах

- •2.2.1. Примеры решения типовых задач

- •При одновременном учете влияния давления и температуры

- •2.2.2. Задача № 3 для самостоятельного решения

- •2.2.3. Задача № 4 для самостоятельного решения

- •2.3. Гидропневматические приводы технических систем

- •2.3.1. Пример решения задачи

- •2.3.2. Задача № 5 для самостоятельного решения

- •2.3.3. Задача № 6 для самостоятельного решения

- •3. Курсовая работа

- •3.1. Тематика и содержание курсовой работы

- •3.2. Общие правила оформления курсовой работы

- •3.3. Методика гидравлического расчета сложных трубопроводных систем

- •3.4.2 Гидравлический расчет приводов главного движения протяжных станков

- •3.5.1. Структура и принцип действия гидравлического привода протяжного станка 7534

- •3.5.3. Расчет гидродинамических параметров протяжного станка при выполнении операции протягивания (рабочего хода)

- •3.5.4. Расчет гидродинамических параметров протяжного станка при выполнении операции холостого хода протяжки

- •3.5.5. Расчет гидродинамических параметров протяжного станка при выполнении операции отвода протяжки из рабочей зоны

- •3.5.6. Расчет теплообменника

- •Заключение

- •Библиографический список

- •12. Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам: учеб. Пособие/ под ред. Б.Б. Некрасова.- м.:Высш. Шк., 1989. - 245 с.

- •13. Бутаев д.А. И др. Сборник задач по машиностроительной гидравлике: учеб. Пособие/под ред. И.И. Куколевского и л.Г. Подвивза.- м.: Машиностроение, 1981. - 484 с.

- •20. Киселев п.Г. И др. Справочник по гидравлическим расчетам: учебное пособие. - м.: Энергия, 1972. – 312 с.

- •Оглавление

- •Гоувпо «Воронежский государственный технический университет»

- •394026 Воронеж, Московский просп., 14

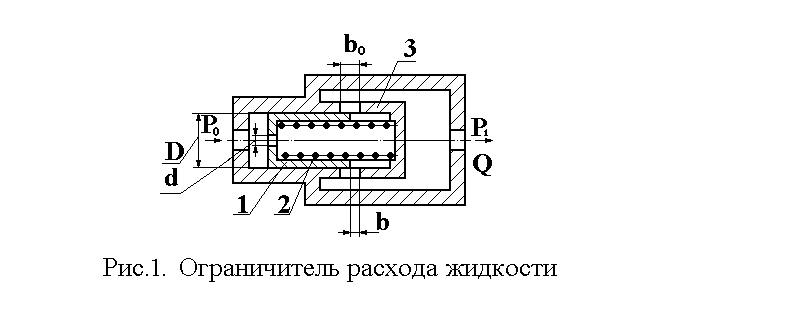

2.1.1. Пример решения задачи

Ограничитель

расхода жидкости, конструктивная схема

которого приведена на рис. 20, служит для

автоматического поддержания постоянного

расхода в системе при постоянном входном

давлении

![]() и переменном противодавлении

и переменном противодавлении

![]() ,

состоит из подвижного поршня 1 диаметром

D,

имеющего отверстие d

и нагруженного пружиной 2. При изменении

противодавления

поршень 1 перемещается,

изменяя открытие b

окон в

корпусе 3 таким образом, что расход

жидкости через ограничитель остается

постоянным. Считая усилие пружины R

постоянным, определить для входного

давления жидкости, равного

:

,

состоит из подвижного поршня 1 диаметром

D,

имеющего отверстие d

и нагруженного пружиной 2. При изменении

противодавления

поршень 1 перемещается,

изменяя открытие b

окон в

корпусе 3 таким образом, что расход

жидкости через ограничитель остается

постоянным. Считая усилие пружины R

постоянным, определить для входного

давления жидкости, равного

:

1. Величину расхода Q, поддерживаемого ограничителем расхода жидкости.

2. Зависимость

открытия b

окон от противодавления

и величину открытия при

![]() .

.

3.

Максимальное значение противодавления

![]() ,

начиная с которого расход через

ограничитель будет уменьшаться.

,

начиная с которого расход через

ограничитель будет уменьшаться.

Коэффициенты

расхода отверстия в поршне и окон в

корпусе принять

= 0,6.

Плотность рабочей жидкости

![]() .

Суммарная площадь прямоугольных окон

в корпусе

.

Суммарная площадь прямоугольных окон

в корпусе

![]() .

Другие исходные параметры для расчета:

R

= 550 Н,

=

12

МПа, D=

50 мм,

d

=

12

мм,

.

Другие исходные параметры для расчета:

R

= 550 Н,

=

12

МПа, D=

50 мм,

d

=

12

мм,

![]() =

5 мм.

=

5 мм.

Рис.20. Ограничитель расхода жидкости

Обозначим: - давление в дросселирующей камере поршня. Тогда

![]() ,

(2.4)

,

(2.4)

где f

= ![]() /4.

/4.

Из уравнения равновесия поршня

![]() ,

,

где F

= /4

(![]() -

-

![]() ),

находим

),

находим

![]() .

(2.5)

.

(2.5)

Решая совместно уравнения (2.4) и (2.5), получаем

![]() .

(2.6)

.

(2.6)

Расход жидкости, протекающей через прямоугольные окна, определяется уравнением

![]() ,

(2.7)

,

(2.7)

где S

=

![]() .

.

Из уравнения (2.5) имеем

![]() .

(2.8)

.

(2.8)

Решая совместно уравнения (2.6), (2.7) и (2.8), находим

![]() ,

(2.9)

,

(2.9)

откуда с учетом

условия задачи

![]() после преобразований, получаем

после преобразований, получаем

![]() .

(2.10)

.

(2.10)

Решая уравнение

(2.9)

при условии

![]() ,

находим

,

находим

![]() .

(2.11)

.

(2.11)

Подставив исходные числовые данные в уравнения (2.6), (2.10) и (2.11), будем иметь

.

.

Аналогично решаются и другие задачи, представленные в разделе 2.1. Варианты исходных данных для самостоятельного решения задач данного раздела приведены в таблицах 13 и 14.

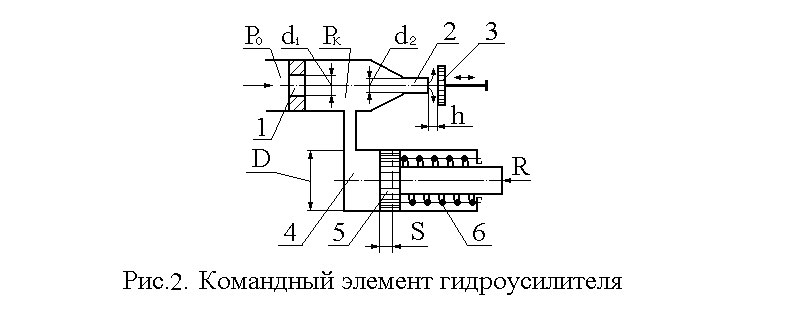

2.1.2. Задача № 1 для самостоятельного решения

Рабочая

жидкость подается к гидроусилителю

типа сопло - заслонка под постоянным

давлением

.

Командный элемент гидроусилителя (рис.

21) включает в себя постоянный дроссель

1 в виде жиклера диаметром

![]() и регулируемый дроссель 2 в виде сопла

диаметром

и регулируемый дроссель 2 в виде сопла

диаметром

![]() =

2 мм

с подвижной заслонкой 3 на выходе.

=

2 мм

с подвижной заслонкой 3 на выходе.

Рис.21. Командный элемент гидроусилителя

Давление

![]() в камере между дросселями передается

в рабочую полость исполнительного

гидроцилиндра 4 с диаметром D,

поршень

5 которого опирается на пружину 6

жесткостью Спр.

и нагружен силой R.

При

изменении зазора h

между соплом и заслонкой изменяется

давление

,

вызывая следящее перемещение поршня.

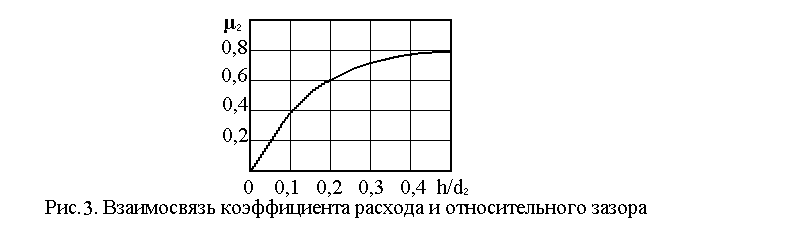

Коэффициент расхода рабочей среды через

сопло изменяется в соответствии с

функциональной зависимостью, приведенной

на рис. 22.

в камере между дросселями передается

в рабочую полость исполнительного

гидроцилиндра 4 с диаметром D,

поршень

5 которого опирается на пружину 6

жесткостью Спр.

и нагружен силой R.

При

изменении зазора h

между соплом и заслонкой изменяется

давление

,

вызывая следящее перемещение поршня.

Коэффициент расхода рабочей среды через

сопло изменяется в соответствии с

функциональной зависимостью, приведенной

на рис. 22.

Построить

график зависимости между зазором h

и смещением s

поршня

из крайнего положения, отвечающего

условию h

= 1 мм.

Построить график зависимости коэффициента

расхода

через сопло-заслонку от отношения зазора

h

к диаметру сопла

.

При расчете принять коэффициент расхода

через жиклер

![]() =

0,8. Другие

исходные данные для самостоятельного

решения по вариантам приведены в таблице

13.

=

0,8. Другие

исходные данные для самостоятельного

решения по вариантам приведены в таблице

13.

Рис. 22. Взаимосвязь коэффициента расхода

и относительного зазора

Таблица 13

Варианты исходных данных для расчета к задаче № 1

№№ |

П а р а м е т р ы |

|||

вар. |

R, кН |

D, мм |

Спр., Н/см |

Ро, МПа |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

1. |

|

|

|

8 |

2. |

|

|

200 |

10 |

3. |

|

30 |

|

12 |

4. |

|

|

|

8 |

5. |

|

|

350 |

10 |

6. |

5,0 |

|

|

12 |

7. |

|

|

|

8 |

8. |

|

|

200 |

10 |

9. |

|

40 |

|

12 |

10. |

|

|

|

8 |

11. |

|

|

350 |

10 |

12. |

|

|

|

12 |

13. |

|

|

|

8 |

14. |

|

|

200 |

10 |

15. |

|

30 |

|

12 |

16. |

|

|

|

8 |

17. |

|

|

350 |

10 |

18. |

7,5 |

|

|

12 |

Окончание табл. 13

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

19. |

7,5 |

|

|

8 |

20. |

|

|

200 |

10 |

21. |

|

40 |

|

12 |

22. |

|

|

|

8 |

23. |

|

|

350 |

10 |

24. |

|

|

|

12 |