учебник -5-575

.pdf

Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе, |

3 2 5 |

Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

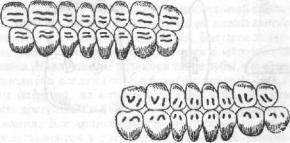

Рис. 365. Фарфоровые зубы:

а—крампонные;б—диаторические;в~сизогнутымикрампонами.

собой металлические (золотые, платиновые, сталь- |

В функциональном отношении съемные проте- |

|

ные) цилиндрические или пуговчатые (оканчиваю- |

зы с фарфоровыми зубами более долговечны и |

|

щиеся пуговчатым утолщением) штифты, при по- |

эффективны, чем с пластмассовыми. Жевательная |

|

мощи которых они укрепляются в базисе протеза |

поверхность таких зубов практически не стирается. |

|

(рис. 365). |

Недостатком и наиболее уязвимым местом этих |

|

После лришлифовки искусственных зубов крам- |

зубов является их хрупкость. Нередко при невыве- |

|

поны цилиндрической формы загибают крампон- |

ренных окклюзионных контактах возможны раско- |

|

ными щипцами следующим образом: захватив щеч- |

лы фарфоровых зубов, особенно крампонных (по |

|

ками щипцов концы крампонов, расплющивают их, |

основанию крампона). В связи с риском растрески- |

|

затем отгибают крампоны вниз и в сторону под |

вания фарфоровых искусственных зубов при абра- |

|

прямым углом с большой осторожностью, чтобы |

зивной обработке следует очень тщательно подби- |

|

не вывернуть. |

рать их, в точном соответствии с клинической |

|

Коренные фарфоровые зубы могут быть диато- |

ситуацией, а сошлифовывание проводить с обяза- |

|

ринескими, имея на десневой поверхности верти- |

тельным охлаждением. |

|

кальное круглое отверстие колбовидной формы, |

При глубоком прикусе и других аномалиях эубо- |

|

переходящее в вертикальный несквозной и в два |

челюстной системы иногда невозможно установить |

|

поперечныхсквозных канала, пронизывающие кон- |

в протезе фарфоровый искусственный зуб из-за |

|

тактные поверхности зуба, в которые попадает, |

недостатка окклюзионного пространства для на- |

|

будучи в пластичном состоянии пластмасса и, зат- |

дежного укрепления крампонов в пластмассовом |

|

вердевая п них, надежно соединяет с базисом. |

||

базисе. В таких случаях возможна комбинирован- |

||

Дырчатые (трубчатые} фарфоровые зубы рань- |

||

ная постановка: в боковых отделах — фарфоровые |

||

ше применялись в мостовидных и бюгельных про- |

зубы, в переднем — пластмассовые. |

|

тезах (или с металлическим базисом). В этих зубах |

Выбирая искусственные зубы, учитывают вели- |

|

создавались сквозные отверстия от придесневой |

чину, форму и цвет сохранившихся зубов, а также |

|

части до окклюзионной и, входящие в них от базиса |

форму лица, вид прикуса. Постановку искусствен- |

|

металлические штифты (рис. 366) расклепывали |

ных зубов следует проводить строго по' гребню |

|

специальными щипцами со стороны жевательной |

||

альвеолярного отростка для предотвращения опро- |

||

поверхности, тем самым фиксируя. |

||

кидывания протеза, исключения локальной пере- |

||

|

||

|

грузки слизистой оболочки протезного ложа. |

|

|

Наблюдающаяся тенденция к полному вытесне- |

|

|

нию фарфоровыми зубами пластмассовых не со- |

|

|

всем оправдана. На практике к применению как |

|

|

пластмассовых, так и фарфоровых зубов имеются |

|

|

определенные показания. В частности, в полных |

|

|

съемных протезах коренные зубы лучше ставить |

|

|

фарфоровые, чтобы предупредить быстрое стира- |

|

|

ние бугров жевательных зубов. Кроме того, возмож- |

|

|

но сочетание фарфора и пластмассы, как это сдела- |

|

|

но, например, в зубах «Сазур». |

|

|

Зубы «Сазур» (самозатачивающиеся Рубинова) |

|

|

разработаны автором в 1956 году. Зубы только |

|

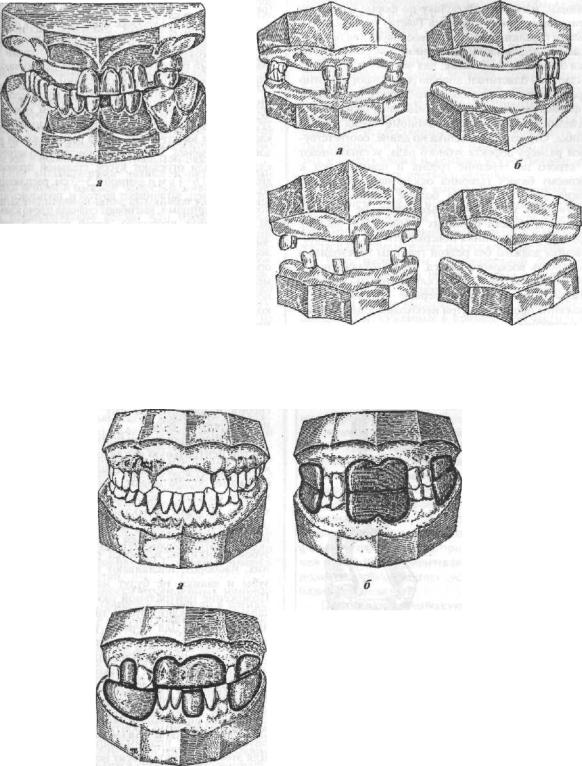

Рис. 366. Металлический каркас протеза со |

коренные — премоляры и моляры состоят из пусто- |

|

телого фарфорового корпуса с внутренними, выхо- |

||

штифтами для дырчатых (трубчатых) |

||

дящими на жевательную поверхность криволиней- |

||

фарфоровых зубов. |

||

ными перемычками. Наружная поверхность корпуса |

||

|

334 Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

|

Более подробно об этом изложено в разделе «Пла- |

|

|

стмассы». |

|

|

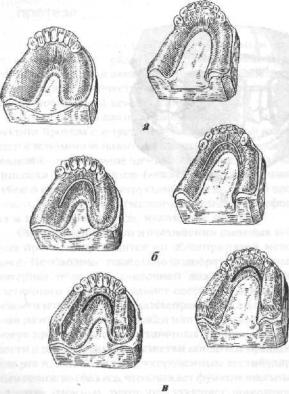

Выемка протеза из кюветы. После завершения |

|

|

процесса полимеризации пластмассы и полного |

|

|

охлаждения кюветы приступают к освобождению ее |

|

|

от металлической рамы. |

|

|

Выемку протеза из кюветы производят очень |

|

|

осторожно. Сначала удаляют крышку и дно кюветы |

|

|

и, если есть опасения поломки протеза при разъе- |

|

|

динении половин кювет, выдавливают прессом весь |

|

|

гипсовый блок, а затем осторожно освобождают |

|

|

протез от гипса (рис. 376). |

|

|

Можно вначале разъединить обе половины кюве- |

|

|

ты, снять крышку с той части ее, где находится протез |

|

|

и, надрезав края, осторожно выдавить гипсовый блок |

|

|

из кюветы. Освобождение протеза от гипса не пред- |

|

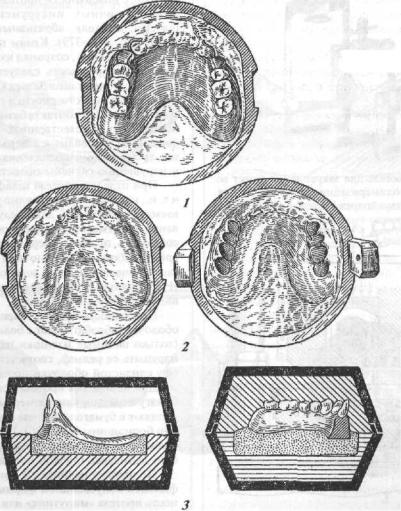

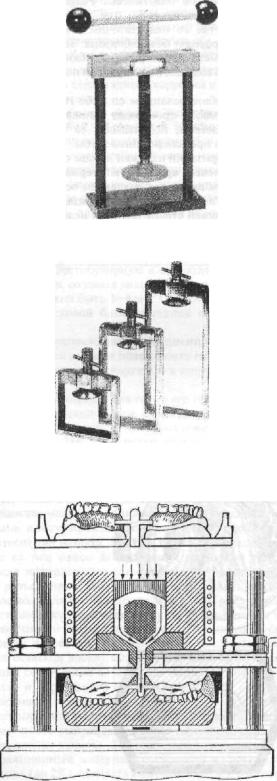

Рис. 373. Пресс для плотного соединения частей |

ставляет больших затруднений, если была создана |

|

хорошая изоляция на поверхности гипсовой модели. |

||

кюветы перед полимеризацией. |

||

Отделка, шлифовка и полировка протеза. Устра- |

||

|

||

|

нение шероховатостей, неровностей, излишков пла- |

|

|

стмассы с поверхности протеза производят с помо- |

|

|

щью различных инструментов (напильники, |

|

|

шаберы, штихели, абразивные материалы, фрезы, |

|

|

боры; рис. 377—379). Краям протеза придают зак- |

|

|

ругленную форму, сохраняя их толщину и границы. |

|

|

Особую осторожность следует проявлять при от- |

|

|

делке мест прилегания базиса к естественным зубам, |

|

|

не нарушая четкого рисунка поверхности каждого |

|

|

зуба. Нарушение контакта базиса протеза с оральной |

|

|

поверхностью естественных зубов ухудшает его |

|

|

фиксацию, приводит к задержке пищи в этих мес- |

|

|

тах, хроническому воспалению слизистой оболочки |

|

Рис. 374. Рамка-бюгель для закрепления кювет во |

и нарушению гигиены полости рта. |

|

При отделке протеза шлифовальными кругами |

||

время полимеризации (снизу-вверх: для |

||

и т. п., необходимо постоянно увлажнять обрабаты- |

||

одной, двух и трех кювет). |

||

ваемую поверхность для предупреждения перегре- |

||

|

||

|

вания пластмассы и ее деформации. Очень важно |

|

|

соблюдать правила удержания протеза в руке во |

|

|

время работы, особенно при отделке протеза на |

|

|

нижней челюсти. Рука должна опираться о стол, а |

|

|

II и III пальцы кисти подкладывают под обрабаты- |

|

|

ваемую поверхность протеза. |

|

|

Поверхность протеза, обращенную к слизистой |

|

|

оболочке, обрабатывают с большой осторожностью |

|

|

(только видимые излишки пластмассы), чтобы не |

|

|

нарушать ее рельеф, соответствующий микрорель- |

|

|

ефу слизистой оболочки протезного ложа. |

|

|

Для шлифовки протеза используют наждачную |

|

|

бумагу с различным размером зерен, которую ук- |

|

|

репляют в бумагодержателе шлифовального мотора |

|

|

или бормашины (рис. 380). Шлифование начинают |

|

|

сначала грубой бумагой и заканчивают более тон-| |

|

|

кой, добиваясь гладкой поверхности |

|

|

Полировку начинают с применения войлочных |

|

|

фильцев конусовидной формы, нанося на поверх- |

|

|

ность протеза «минутник» или пемзу, смешанную с |

|

Рис. 375. Схема литьевой формы для изготовления |

водой. После появления гладкой поверхности фильц |

|

заменяютжесткой щеткой, которая позволяет отпо- |

||

протезов из термопластических масс. |

||

лировать труднодоступные места (рис. 381-382). |

||

|