учебник -5-575

.pdf

Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. |

345 |

Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

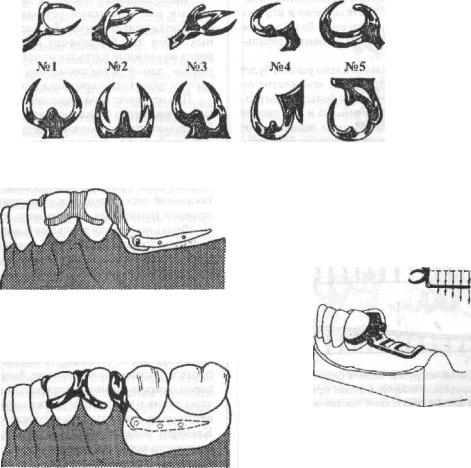

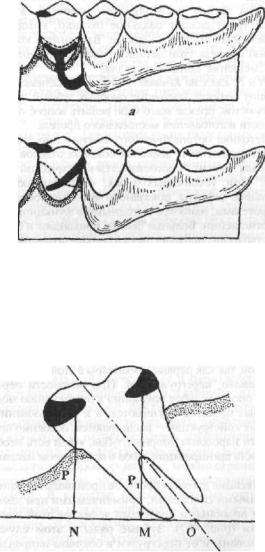

В клинической практике очень важным являетсяаспектсоединения фиксирующихэлементовсъемных зубных протезов с дугой. Чем длиннее плечо, соединяющее фйксируюший элемент с дугой, тем большая доля жевательного давления передается на костную ткань и слизистую оболочку челюстей и тем меньше нагружается пародонт опорных зубов. Это можно отнести к полулабильному типу соединения. Примером может служить кламмер Роуча или он же как составная часть кламмера №2 по системе Нея (рис. 397). И наоборот, чем короче, жестче соединение фиксирующих элементов с дугой, тем больше нагружается пародонт опорных зубов и меньше — слизистая оболочка и подлежащие ткани беззубого альвеолярного отростка. Примером такого соединения является кламмер Аккера или №1 по системе Нея (рис. 397). Соединение фиксирующих и опорных элементов с дугой подразделяют на лабильное, полулабильное и жесткое. К лабильному относится применение шарнироввсъемныхзубныхпротсзах (рис. 398). Разными авторами были предложены и многими фирмами в настоящее время запатентованы и выпускается

шарниры различной степени жесткости. Такой вид соединения применяется в съемных протезах, используемых для лечения больных при I классе дефектов Кеннеди, осложненных заболеванием пародонта опорных зубов.

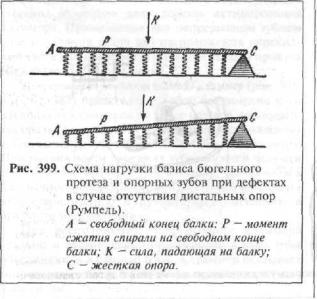

При одностороннем концевом дефекте базис опирается на зуб только в переднем отделе, поэтому беззубый участок альвеолярного отростка должен нести часть вертикальной жевательной нагрузки. Влияние вертикальной нагрузки на опорный зуб и ткани протезного ложа находится в зависимости от податливости последних. Базис протеза, фиксированного одним концом на опорном зубе кламмером (замком), а другим, свободно опирающимся на податливые ткани, при вертикальной нагрузке можно рассматривать как своеобразную консоль.

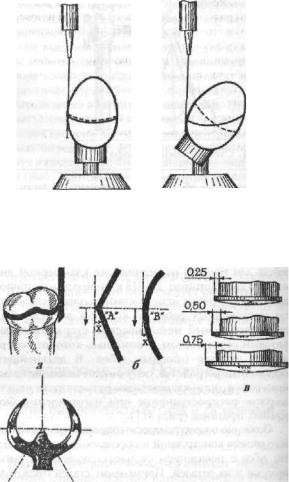

Rumpel для рассмотрения такого случая предлагает схему, где протез представляет собой балку, опирающуюся одним концом на жесткую поверхность, а другим — на систему спиральных пружин (рис. 399). При этом нагружаемая балка в разных участках будет давить на спирали по-разному. Наибольшее сжатие спиралей произойдет на свободном

Рис. 397. Виды литых опорно-удерживаюших кламмеров системы Нея.

Рнс. 398. Различные виды шарнирного соединения опорно-удерживающих элементов с дугой съемного протеза.

3 4 6 Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

конце балки в точке А, сжатие спиралей постепенно будет снижаться по направлению к жесткой опоре — точке С. Если это сопоставить с действием базиса протеза на челюсти в случае отсутствия дисгальной опоры, то будет видно, что альвеолярный отросток вблизи опорного зуба почти совсем не нагружен, он больше нагружен в области свободного конца протеза. Эти нагрузки отражаются на состоянии тканей пародонта и альвеолярного отростка, покрытого базисом протеза: происходит атрофия его и исчезает подслизистый слой. Следует отметить, что чем больше нагрузка на альвеолярный отросток, передающаяся через базис протеза, тем больше он атрофируется, что увеличивает действие рычага. Так образуется порочный круг.

Определенную нагрузку испытывает и опорный зуб. При вертикальной нагрузке, как отмечалось, базис протеза представляет собой своеобразную консоль и на опорный зуб в это время действует наклоняющий момент. Такую нагрузку на опорный зуб передает окклюзионная накладка. При действии наклоняющего момента на опорный зуб напряжение возникает в дистальном крае лунки, у верхушки корня с мезиальной стороны.

Горизонтальные компоненты жевательного давления будут смещать базис протеза влево и вправо. При жесткой фиксации перемещения базиса влево и вправо образуют вращательный момент, в результате чего зуб расшатывается.

Естественно,"что чем больше плечо рычага будет представлять собой базис протеза и чем жестче он будет связан с опорным зубом, тем большая нагрузка будет приходиться на опорный зуб и тем скорее наступит его расшатывание. Многое зависит и от состояния зубов-антагонистов, то есть от нагрузки, приходящейся на консоль; чем сильнее зубы-анта- гонисты, тем больше будет нагрузка и тем скорее наступит расшатывание опорных зубов. Влияние

зубов-антагонистов снижается при поражении их пародонта, малом количестве или при искусственных зубах в съемном протезе.

Отрицательное действие протеза зависит и от состояния тканей альвеолярного отростка в области отсутствующих зубов и податливости мягких тканей. Чем больше атрофия и податливость мягких тканей альвеолярного отростка, лишенного зубов, тем больше нагрузка, приходящаяся на опорные зубы.

Принципы разгрузки опорных зубов при концевых дефектах. При конструировании опирающихся протезов в случае отсутствия дистальных опор вредные нагрузки, приходящиеся на опорные зубы, следует исключить или ослабить. Этого можно достигнуть путем образования выносливого блока, расчленением силы (дробителями) нагрузки или подвижным соединением базиса протеза с опорными зубами.

Блокирование опорных зубов производят многозвеньевыми кламмерами (рис. 387, 395) или спаянными коронками. При правильно выбранном блоке зубов удается освободить опорные зубы от вертикальной, боковой и консольной (рычажной) перегрузок, а также исключить возникновение вращательного момента.

Число опорных зубов для блокирования кламмерами или коронками устанавливают на основе одонтопародонтограммы. Выносливость всех опорных зубов для бюгельного протеза должна быть равна возможной нагрузке от четырех зубов-антаго- нистов одной функционально ориентированной группы зубов (откусывающая или размалывающая).

При недостаточной выносливости пародонтаопорных зубов вместо блокирования зубов в конструкции бюгельного протеза можно предусмотреть применение дробителей нагрузок, что также предохранит опорные зубы от перегрузок. Дробители нагрузок по принципу действия можно разделить на четыре основных вида, предохраняющих опорный зуб от: вертикальной перегрузки, наклона, горизонтальной перегрузки (вращение), смешанного действия.

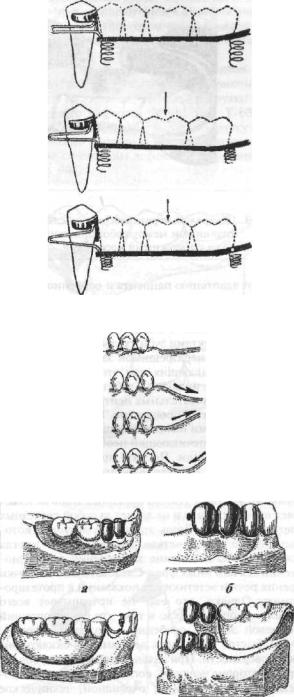

Функциональнаязначимостьвертикальногодробителя нагрузки (рис. 400) состоит в том, что удлиненная часть кламмера, соединенная с бюгелем, получает нагрузку от базиса через бюгель, амортизирует ее, в значительной мере ослабляет давление и уже потом передает его опорным зубам.

При применении указанной конструкции дробителя нагрузки силы давления, возникающие во время жевания, будут распределяться между опорными зубами и тканями, лежащими под базисом протеза. Правильное решение будет найдено при хорошорассчитанном распределении нагрузки. При этом длина и толщина тела кламмера должны соответствовать правильному распределению нагрузки. Кламмер должен быть изготовлен из материала, имеющего хорошую выносливость, иначе действие его будет кратковременным. Но вести расчеты в каждом отдельном случае весьма трудно, а часто и ] невозможно, поэтому при применении вертикаль-

Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. |

347 |

Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

ных дробителей нагрузок необходимо постоянное клиническое наблюдение за реакцией пародонта опорных зубов и лежащих под базисом протеза тканей. В случае появления где-либо нарушений от перегрузки в протез должны быть внесены коррективы - укорочение или утолщение якорной части кламмера, а возможно и увеличение площади базиса протезов.

При применении шарнирного дробителя нагрузки исключается дистальный наклон опорного зуба. Наличие шарнира способствует дистальному отклонению базиса протеза настолько, насколько податливы лежащие под базисом ткани. Причем возможный дистальный наклон базиса будет регулироваться характером нагрузки, приходящейся на базис и последующей атрофией альвеолярного отростка от действия на него протеза.

При замещении односторонних концевых дефектов удобно пользоваться классификацией беззубых альвеолярных отростков по Elbrecht (1950). Он выделяет 4 типа. Для первого типа характерна равномерная горизонтальная атрофия. Второй - характеризуется убылью альвеолярного отростка в дистальном отделе вследствие более ранней потери моляров. В третьем, наоборот, альвеолярный отросток листально более сохранился, чем вблизи зубов, ограничивающих дефект. При четвертом типе альвеолярный гребень имеет выемку (рис. 401).

При первом типе альвеолярного отростка сагиттальными силами можно пренебречь. При втором типе протез будет иметь тенденцию скользить назад, увлекая за собой опорные зубы. Для того чтобы предотвратить вредное действие сагиттальных сил, при этой форме альвеолярного отростка желательно крайние зубы блокировать с соседними или непрерывный кламмер поместить на вестибулярной поверхности зубов. Поскольку это не совсем приемлемо с эстетической стороны, лучше воспользоваться первым вариантом.

При третьем типе альвеолярного отростка протез будет смещаться вперед. В этом случае кламмер должен располагаться по язычной или небной поверхности зубов. При четвертом типе Elbrecht рекомендует поступать так же, как и при втором, что не совсем обоснованно. Нам кажется, что при наличии выемки сагиттальные силы будут нейтрализоваться самой формой альвеолярного отростка.

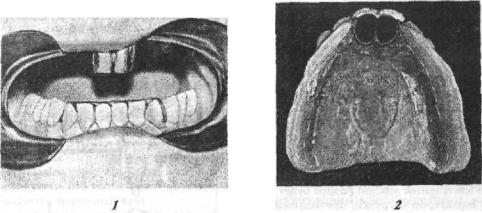

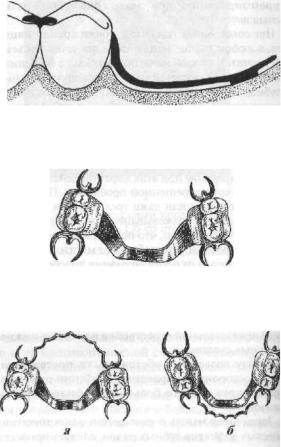

Надежной фиксации протеза при одностороннем концевом дефекте можно добиться и с помощью телескопических коронок (рис. 402, 403). Особенно часто они применяется в малых седловидных протезах, которые показаны при одностороннем отсутствии моляров, устойчивых опорных зубах, хорошо выраженном альвеолярном отростке, нормальной слизистой оболочке протезного ложа. Назначаются такие протезы преимущественно при односторонних концевых дефектах зубного ряда нижней1!'- :ки.,м "»I и протезы,обладая таким положительным качесшом, как малый размер базиса,

Рис. 400. Принцип действия вертикального дробителя нагрузки.

Рис. 401. Типы альвеолярных отростков (Elbrecht, 1950).

в г

Рис. 402. Различные конструкции малых седловидных протезов при односторонних концевых дефектах:

а,6—малыйседловидныйпротезсшарнир- нымсоединениембазисапротезасопорны- мизубами,в—малыйседловидныйпротез сжесткимкламмернымкреплением(по С.Д.Майорчику);г—малыйседловидный протезсжесткимсоединениемтелескопическихкороноксегобазисом.

3 4 8 |

Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстнои__систе_ме. _ |

|

дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечений |

Рис. 403. Центральные резиы верхней челюсти (/) с внутренними телескопическими коронками, спаянными между собой; пластиночный протез на верхнюю челюсть (2) со стороны протезного ложа с наружными коронками.

облегчают адаптацию пациента и особенно приемлемы для лиц, психологически настроенных против обычных пластиночных протезов.

Протезирование больных с односторонними концевыми дефектами зубных рядов является трудной, а иногда и неразрешимой задачей. Своеобразие задач, возникающих при этом заключается в следующем. При интактных зубных рядах у человека имеется два жевательных центра. Разжевывание пиши производится поочередно. В каждый данный момент в действии находится лишь один жевательный центр, обеспечивающий необходимую степень разжевывания пищи. По этой причине появление одностороннего дефекта зубного ряда до определенного времени не сопровождается нарушением функции жевания. Потеря коренных зубов не изменяет внешнего вида и не влечет за собой серьезных нарушений речи. Лишь артисты и лекторы, которым нужна особо четкая дикция, могут иногда жаловаться на появление затруднений в произношении тех или иных фраз. Следовательно и с точки зрения речи и эстетики нет показаний к протезированию. Однако, это еше не исчерпывает всего существа вопроса. Дело в том, что односторонний концевой дефект, особенно в молодом возрасте, очень быстро приводит к деформации окклюзионной поверхности. При дальнейшей потере зубов, на другой стороне челюсти, когда необходимость протезирования становится очевидной, техническое выполнение его чрезвычайно осложняется. Возникает необходимость в специальной предварительной подготовке с целью устранения деформации окклюзионной поверхности. Частичная потеря зубов отражается не только на форме и взаимоотношении зубных дуг, но и на височно-нижнечелюст- ном суставе. Потеря зубов вызывает изменение характера пережевывания пищи, то есть движений нижней челюсти, функции мышц и височно-ниж- нечелюстного сустава.

Исчезновение жевательного центра на одной стороне приводит к асимметрии жевания, перестройке функции жевательной мускулатуры и новой модели жевания. Жевательная эффективность снижается но только на стороне отсутствия зубов, но и на противоположной стороне челюсти.

Деформации, развивающиеся после появления дефектов зубных рядов, имеют возрастную характеристику. Наиболее быстро они развиваются в детском возрасте. Это связано с большой пластичностью кости альвеолярного отростка и высокой реактивностью организма ребенка. Так, у детей после удаления постоянных зубов, чаще всего первых моляров, быстро возникают окклюзионные нарушения в области дефекта, а возможно нарушение и развития челюсти. При этом трудно исключить влияние окклюзионных нарушений на функцию мышц и височно-нижнечелюстного сустава. Такой вывод очень важен для планирования профилактики деформации. Совершенно очевидно, что не нужно торопиться с удалением постоянных зубов, а принять все меры к их сохранению. Если же это не удается, то показания к протезированию являются абсолютными.

По мере уменьшения пластичности челюстных костей вероятность развития деформации падает, хотя и остается у подростков еще весьма значительной. Профилактическая направленность должна сохраняться, но в несколько иной форме. Аименно, больной после удаления первых постоянных моляров подлежит диспансерному наблюдению с обязательным осмотром 1 раз в год. При появлении первых же признаков смещения зубов и нарушений окклюзии необходимо немедленное протезирование. При удалении двух и более зубов или даже одного резца, клыка, протезирование также проводится безотлагательно. Подобной тактики следует придерживаться и в других возрастных группах (примерно до 30—35 лет). После этого опасность

Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. |

3 4 9 |

Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения,

возникновения деформаций снижается и показания к протезированию при малых дефектах резко уменьшаются.

Нет сомнений в том, что с точки зрения пациента, в любом случае наилучшим является несъемный протез. К сожалению, подавляющее большинство практических врачей «идут на поводу» у больных и зубных техников, делая любой протяженности мостовидные протезы, часто даже в ущерб здоровью пациента, не задумываясь о более отдаленном прогнозе такого, с позволения сказать, лечения. Особенно это касается односторонних концевых дефектов, то есть 2 класса по Кеннеди.

Протезирование при этих дефектах действительно является не совсем решенной проблемой. При отсутствии одного, двух или даже трех моляров на одной стороне челюсти разжевывание пиши происходит достаточно полноценно, что подтверждено функциональными пробами. Это побуждает многих клиницистов отказываться от протезирования подобных больных.Однако,наличиедефектасвязаносперемещением зубов, лишенных антагонистов и деформациями окклюзионной плоскости. А это в свою очередь изменяет характер движений нижней челюсти и является причиной нежелательной перестройки в височно-нижне- челюстных суставах.

В силу названных обстоятельств протезирование односторонне укороченного зубного ряда приобретает прежде всего большое профилактическое значение.

Заканчивая мысль о замещении односторонних концевых дефектов зубных рядов, следует привести некоторые рекомендации. Односторонний концевой дефект можно вообще не устранять: у лиц пожилого возраста; у лиц старше 40 лет, если односторонние концевые дефекты расположены на одной стороне обеих челюстей; если антагонистами на стороне дефекта являются мостовидный протез или съемный; при отсутствии лишь седьмого зуба на верхней челюсти, поскольку перемещение нижних коренных зубов при потере антагонистов наблюдается реже и происходит медленнее; при потере седьмых нижних зубов протезирование с целью замещения дефекта нецелесообразно. Для предупреждения феномена Попова-Го дон а можно наложить на оба верхних моляра спаянные вместе коронки, если эти зубы поражены кариесом. Такое решение правомочно и при патологической подвижности верхних моляров.

Протезирование больных с односторонними концевыми дефектами абсолютно показано при протяженности в 3 и более зубов. При меньшей протяженности дефекта протезирование должно быть предпринято при первых признаках искривления окклюзионной плоскости и других нарушениях, как профилактическое мероприятие.

Односторонние концевые дефекты, как правило, должны замещаться бюгельными протезами. При протяженности одностороннего концевого де-

фекта в 5—6 и более зубов, выраженном заболевании пародонта и значительной атрофии альвеолярного отростка односторонний концевой дефект следует замешать пластиночными протезами, в том числе и с металлическим базисом.

При замещении концевых дефектов зубного ряда протезом с металлическим базисом можно применять в качестве дробителей нагрузки кламмеры обратного действия (4тип) или Т-образный. Следует отметить, что уменьшить нагрузку опорного зуба можно расположением окклюзионной накладки не со стороны дефекта, а с противоположной (рис. 404),

б

Рис. 404. Варианты наиболее выгодного расположения кламмсров в протезе с металлическим базисом при замещении концевых дефектов зубного ряда:

а—Т-образныйкламмер;б—кламмер ^•обратногодействия.

\

Рис. 405. Направление сил при мезиальном наклоне моляра в зависимости от расположения окклюзионной накладки; Р и Р,, - проекция силы, ON и ОМ - плечо сил соответственно.

350 Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

Расположение окклюзионной накладки зависит еще от наклона моляра .Так, при мезиальном наклоне (рис, 405) лучше ее располагать на дистальной поверхности, так как при мезиальном расположении сила Р будет значительно больше силы Р,, ибо рычаг ON (точка О) до вертикальной проекции этой силы больше, чем плечо ОМ.

При концевых дефектах большой протяженности, со значительной атрофией альвеолярного отростка, в целях профилактики оседания металлического каркаса при замене воскового базиса на пластмассовый делается выступ, касающийся гребня альвеолярного отростка (рис. 406). Для того, чтобы получить такую опору при подготовке гипсовой модели к дублированию, в изоляционном слое воска на гребне альвеолярного отростка, в его задней трети делают овальное окошко, которому соответствует выступ в каркасе. Введение в конструкцию протеза этой детали позволяет предотвратить смещение концевого седла.

/// и IVкласс по Кеннеди. Учитывая локализацию и величину дефекта, состояние опорных зубов и зубовантагонистов, прежде всего надо решить вопрос о возможности изготовления мостовидного протеза.

Методика ортопедического лечения при двусторонних включенных дефектах боковых отделов зубного ряда зависит от особенностей клинической картины. При устойчивых зубах, ограничивающих небольшие дефекты, показано лечение мостовидными протезами, наиболее выгодными в функциональном отношении. Больные быстро привыкают и большинство из них психологически больше подготовлено к пользованию такими протезами. Включенные дефекты не всегда являются показанием к несъемному протезу. Например, отсутствие клыка, двух премоляров и моляра на одной или двух сторонах челюсти также считается включенным дефектом. Однако, применение мостонидного протеза при столь протяженных дефектах противопоказано. Недопустимо использование мостовидных протезов при потере резцов и клыков, так как первые премоляры в этой ситуации, как правило, перегружаются. При опасности перегрузки опорных зубов показания к применению мостовидных протезов суживаются, а к использованию съемных конструкций — расширяются, особенно при слабости пародонта опорных зубов, когда есть необходимость шинирования зубов в поперечном направлении.

Фиксация дуговых протезов производится ранее описанными способами, применяемыми при замещении подобными протезами дефектов этой локализации (рис. 407). Зубные ряды в этом случае застрахованы и от перегрузки в боковом направлении, поскольку луга протеза объединяет все опорные зубы в один блок, что позволяет им противостоять трансверзальной нагрузке, возникающей при боковых сдвигах протеза. При ослаблении пародонта опорных зубов количество их может быть увеличено дополнительным объединением в блок с со-

Рис. 406. Предупреждение оседания металлического каркаса при замене воскового базиса на пластмассовый.

Рис. 407. Дуговой протез верхней челюсти при включенных двусторонних дефектах

Рис. 408. Дуговые протезы с непрерывным кламмером:

а — для верхней челюсти; 6 — для нижнейчелюсти.

седними простыми шинами (спаянными вместе коронками и т. д.) или введением в конструкцию протеза непрерывного кламмера (рис. 408). Непрерывный кламмер также показан при расширении дефекта в связи с потерей остальных боковых зубов.

Показания к применению при двусторонних включенных дефектах дуговых протезов суживаются, если они дополняются дефектом в переднем отделе зубного ряда. В этом случае показано применение пластиночных протезов.

Клиника частичной потери зубов в переднем отделе характеризуется серьезными нарушениями функции речи и эстетических норм. Отсутствие передних зубов влияет на чистоту речи, особенно при произношении таких согласных, как «з», <*л», «с» и др. Откусывание пищи при потере передних зубов переносится на коренные зубы, функция которых становится смешанной. Эстетические нарушения при этих дефектах наиболее выражены и отрицательно влияют на психику больных, особенно в молодом возрасте. С этой точки зрения при

Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубрчелюстной системе. |

3 5 1 |

Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

дефектах переднего отдела зубного ряда имеются абсолютные показания к протезированию.

При отсутствии резцов их замещение обычно производится мостовидными протезами. Однако, какой бы совершенной ни была их конструкция, она всегда связана с наличием металла, видимого хотя бы по режущему краю искусственных зубов. Применение пластмассовых или фарфоровых протезов требует значительной обработки зубов, то есть эстетический эффект достигается ценой большой убыли твердых тканей интактных зубов. Недостатки мостоиидных протезов заставляют некоторых больных соглашаться на замещение даже небольших дефектов в переднем отделе зубной дуги съемным протезом. Особенно это показано у детей. В отдельных случаях возможно замещение отсутствующих резцов небольшими пластиночными протезами с очень малым базисом. Такие протезы могут быть и бескламмерными или иметь кламмеры, смещенные вглубь зубной дуги. Очень удобны для этих целей различные системы перекидных кламмеров или кламмеров по Кемени (рис. 409).

Противопоказания к лечению бюгельными протезами:

1. Высокое прикрепление уздечки языка на нижней челюсти, она должна находиться на I см ниже шеек зубов, чтобы было достаточно места для расположения дуги. В противном случае она будет травмировать уздечку и пациент не сможет пользоваться протезом.

2.Низкие клинические коронки, если их нельзя увеличить искусственными, не могут служить опорой.

3.Значительно наклоненные в разные стороны опорные зубы являются относительным противопоказанием, так как можно искусственно придать им параллельность или провести изучение диагностических моделей в параллелометре, выбрав путь введения и выведения протеза.

4.Наличие глубокого прикуса, особенно глубокою травмирующего без предварительной перестройки миостатического рефлекса. В противном случае в результате смещения антагонистов нет места для размещения седловидной части.

5.Резко выраженный торус на верхней челюсти является относительным противопоказанием, так как его можно обойти и расположить дугу впереди.

6.Большая атрофия альвеолярною отростка и плоское небо.

Рис. 409. Малый седловидный протез с дентоальвеолярными кламмерами, применяемый при протезировании отсутствующих передних зубов.

Врачебная тактика при лечении больных с дефектами зубныхрядовбюгельными протезами включает ряд последовательных этапов: получение слепков и моделей, определение центральной окклюзии или центрального соотношения челюстей, параллелометрию, проверку каркаса бюгельного протеза, припасовку и наложение.

Снятие слепков при изготовлении протезов проводится по общепринятой методике. Необходимо тщательно подобрать слепочный материал и размер ложки. На выбор слепочного материала влияет состояние слизистой оболочки протезного ложа {подробнее смотри в разделе протезирования беззубых челюстей). Неправильно подобранный размер слепочной ложки или слепочной массы могут приводить к ряду типичных ошибок, в частности к растягиванию слизистой оболочки преддверия рта и, как следствие, укороченным вестибулярным границам базисов съемных протезов, что снижает их функциональные качества и ухудшает фиксацию.

Получение оттисков. Для каждого вида протеза существуют определенные требования, предъявляемые к оттискам. Прежде всего выбор того или иного оттиска зависит от топографии дефектов зубных рядов. Для изготовления бюгельных протезов оттиски имеют свои особенности. Так, при дефектах зубных рядов, ограниченных дистальной опорой (III или IV класс по Кеннеди), можно обойтись анатомическими оттисками, полученными с помощью хорошо подобранных стандартных ложек. В то время, как при дефектах без дистальной опоры необходимо получить функциональные оттиски для того, чтобы иметь точный отпечаток беззубой области, особенно дистального участка. Такой оттиск снимают индивидуальной ложкой.

Для изготовления каркаса бюгельного протеза по огнеупорной модели рекомендуют получать два рабочих оттиска и один вспомогательный, а если бюгельные протезы делают на обе челюсти, то получают четыре рабочих оттиска, по два с каждой. Это нужно для того, чтобы одну рабочую модель использовать для изучения ее в параллелометре с последующим дублированием, а вторую —для определения центральной окклюзии (с применением восковых шаблонов или без них), загипсовки ее в окклюдатор и окончательного изготовления бюгельного протеза. При использовании силиконовой массы типа «Сиэласт» или др., можно ограничиться одним оттиском, по которому возможно отлить две модели. В качестве вспомогательных оттискных материалов можно применять «Алыеласт», «Новальгин», «Стомальгин», «Упин» и другие. Они не используются для получения рабочих оттисков при бюгельном протезировании, так как дают усадку свыше 1,5% в течение часа.

Модели для изготовления бюгельных протезов должны быть отлиты из высокопрочного гипса, чтобы они не стирались при манипуляциях на них. Для изготовления одного бюгельного протеза необ-

3 5 2 Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

ходимо отлить две рабочие модели и одну вспомогательную, для изготовления двух протезов — четыре рабочих модели. Рабочую модель, предназначенную для изучения в параллелометре и дублирования, отливают из высокопрочного гипса с обязательным использованием вибростолика. Существенным недостатком медицинского гипса является его пористость, недостаточная прочность и шероховатость поверхности. При изучении модели в параллелометре и подготовке ее к дублированию такая модель легко стирается. Для этого се лучше отлипать из высокопрочного (мраморного) гипса , который входит н комплект материалов для бюгельного протезирования. Вторую модель и вспомогательную отливают из медицинского гипса, они необходимы для фиксации их в окклюдаторе в положении центральной окклюзии, постановки искусствешшх зубов и полимеризации пластмассы. При замешивании высокопрочного гипса никаких ускорителей для затвердевания не добавляют, консистенция его сметанообразная.

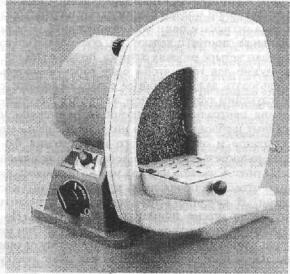

Для того, чтобы окклюзионная поверхность зубов на модели была параллельна ее основанию, необходимо, чтобы дно ложки было параллельно плоскости стола, на котором производится отливка модели. В этом случае дно ложки является как бы плоскостью окклюзионной поверхности зубов. Высота модели должна быть не менее 4—5 см. Время затвердевания высокопрочного гипса — 8-10 минут. До полного затвердевания модель нужно предварительно подрезать ножом, лучше это делать (можно и после затвердевания) на специальном шлифмоторе {рис. 410). Боковые поверхности моделей обрезают таким образом, чтобы они были перпендикуляр-

Рис. 410. Специальный шлифмотор с меняющимися дисками и водяным орошением для обрезания гипсовых моделей.

ны плоскости ее основания. Такая обработка модели необходима для последующего изучения ее в параллелометре и дублирования.

Если высокопрочного гипса нет, то для упрочнения медицинского гипса его замешивают на 10% растворе хлористого кальция или кипятят модель в 25% растворе буры в течение получаса.

Определение центральной окклюзии. При наличии достаточного количества зубов-антагонистов и благоприятном их расположении центральную окклюзию определяют без прикусных валиков, используя в качестве ориентира антагонирующие пары зубон (рис. 368). Модели, склеенные в положении центральной окклюзии, фиксируют в окклюдаторе (артикуляторе), после чего приступают к определению конструкции протеза.

На моделях в окклюдаторе особое внимание обращают на места расположения дуги, будущих окклюзионных накладок, многозвеньевого кламмера, ответвлений и других деталей бюгельного каркаса. В этот клинический этап следует подобрать цвет искуственных зубов. Окончательную конструкцию протеза определяют после изучения модели из супергипса в параллелометре.

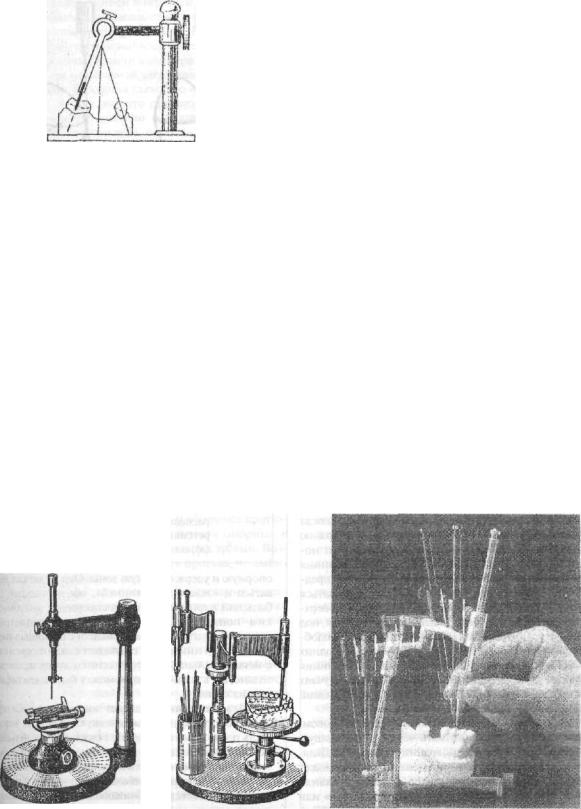

Параллелометрия. Понятие, краткая историческая справка. Типы параллелометров и основные правила параллелометрии

Параллслометром называется аппарат, предназначенный для определения параллельности стенок опорных зубов, нанесения на них межевой линии, определения вида и места расположения элементов кламмеров, что обеспечивает надежную фиксацию протеза, свободное введение и выведение его из полости рта.

Применение первых устройств для параллелометрии относят к концу XIX — началу XX века. В этот период широкое распространение получили различные конструкции мостовидных протезов на завинчивающихся и съемных коронках, съемных штифтовых зубах, кольцах на коронках с пружинящими выступами, замковых соединениях и других опорах. Для изготовления этих конструкций требовалась высокая точность и параллельность опорных частей, что способствовало созданию устройств для параллелометрии.

В этотже период получили распространениеопор- но-удерживающие кламмеры для фиксации съемных мостовидных протезов (Аккера и др.), а также съемные мостовидные протезы с бюгелем, одновременно замещающие несколько дефектов зубного ряда. Это послужило толчком к дальнейшему совершенствованию параллелометров и расширению показаний к их применению. В частности, для точного расположения кламмеров требовались определение наибольшего

Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. |

353 |

Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

Рис. 411. Схема кламмерографа.

периметра зуба и обозначение кламмерной линии на каждом из опорных зубов. Результатом явилось введение в конструкцию параллслометров, применяющихся при изготовлении мостовидных протезов, графитового штифта. Первым специалистом, оценившим целесообразность использования технических устройств для точного расчерчивания кламмерной линии был врач ForUmati. В 1918 г. он продемонстрировал в Бостоне метод использования параллелометра для мостовидных работ, в котором впервые был установлен полый металлический стержень с графитовым сердечником, с помощью которого очерчивался экватор опорных зубов. В дальнейшем аналогичные устройства, пол учившие название кламмерографов, или кламмериых разметчиков нашли широкое распространение при изготовлении бюгельных протезов (рис. 411).

Особенно возрос интерес к вопросам предварительного расчета конструкций и определения параллельности зубов с появлением стальных сплавов для литья протезов и их дегалей. Применение сталей открывало перспективу для массового и сравнительно недорогого

протезирования. Однако применение этих сплавов для изготовления цельнолитых бюгельных протезов длительное время сдерживалось из-за отсутствия эффективных источников для расплавления тушплавких сталей и значительной усадки отлитых каркасов. В неменьшей степени этому способствовали имногочисленные неудачи, связанные с неточным изготовлением конструкций. Так, произвольное моделирование бюгельных каркасов, без специальных измерений и расчетов на опорных зубах, неизбежно требовало сложной и трудоемкой припасовки отливок как на модели, так и в полости рта. Необоснованный выбори неточноерасположениеопорных и удерживающих элементов бюгельных каркасов также приводили к многочисленным ошибкам. Совершенствование технологии литья, разработка высокопрочных стальных сплавов и способов уменьшения их усадки послужили основанием для дальнейшего совершенствования параллеламетров и разработке методов, позволяющих производить предварительные расчеты, а также тщательный анализ и оценку оставшихся на челюсти зубов с учетом их пространственного перемещения и наклонов, увеличивающих непараллельность.

В настоящее время известно множество конструкций параллелометров, с помощью которых в основном решаются однотипные задачи, связанные главным образом с расчетом и конструированием бюгельных и шинирующих протезов. Единой классификации типов параллелометров не существует. Некоторые авторы предлагают различать две группы параллелометров, основываясь на конструктивных особенностях горизонтального кронштейна и наличии съемного или несъемного столика.

Все параллелометры условно можно разделить на три группы: I. Стандартные параллелометры, предназначенные для выполнения общих клинических и

Рис. 412. Различные типы параллелометров.

12Зак.202

3 5 4 Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в эубочелюстной системе. Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

лабораторных работ. 2. Специальные устройства, предназначенные для выполнения строго определенных операций, например, внутриротовые микропараллелометры, обеспечивающие параллельность при препарировании зубов. 3. Универсальные параллелометры, имеющие многофункциональное назначение за счет включения в их конструкцию специальных блоков, например, фрезерное устройство или цангу для установки наконечника бормашины, координатное или угломерное приспособление.

Как правило, параллелометр состоит из основания, на котором укреплена стойка, вокруг оси ее вращается кронштейн с подвижными звеньями, приспособленными для укрепления в них сменных инструментов, с помощью которых определяют параллельность контуров опорных зубов и срезают воск. В одних конструкциях шарнирный столик для фиксации модели неподвижно соединен со станиной, в других — кронштейн со стойкой соединен неподвижно, а подвижным в вертикальном направлении является фиксатор. В этих конструкциях модели укрепляют на шарнирном подвижном столике. В третьих вообще нет столика (рис. 412).

Прежде чем приступить к разбору различных методов параллелометрии, необходимо уяснить такие понятия, как «экватор зуба», «межевая линия» (разделительная линия, линия обзора), «опорная» и «ретенционная» поверхности зуба. Это наглядно можно проследить на примере предмета яйцевидной формы, укрепленного на столике параллелометра (рис. 413). При вертикальном положении этого предмета на столике, когда продольная ось и вертикальный стержень параллелометра параллельны друг другу, графитовый стержень очертит на поверхности этого предмета наибольший периметр - экватор (на рисунке очерчен пунктирной линией). Наклоняя столик параллелометра вместе с яйцевидным предметом, когда его вертикальная ось не будет параллельна стержню параллсломсгра, графитовый стержень вычертит новую линию , не совпадающую с экватором. Эта линия будет соответствовать наибольшему периметру предмета при данном его наклоне и будет называться межевой линией, по отношению к которой поверхность делится на две зоны (надлинией - опорная, иод линией — удерживающая или рстснционная). Подобная картина наблюдается и на зубах, которые в одних случаях не имеют наклона и тогда экваторная линия совпадает с межевой линией зуба, в других случаях (при наклоне зуба) экваторная линия и наибольший периметр зуба имеют различные очертания.

Слово «межа» является исконно русским словом, подчшторым следует понимать черту, разделяющую две плоскости, рубеж, грань, границу (словарь В. Даля, 1995, том 2, стр. 314). Термин «межевая линия» может иметь и синоним"ы, например, «разделительная линия*. Но ее нельзя называть «линией обзора» или «направляющей линией», искажающими подлинный смысл рассматриваемого явления, поскольку речь идет лишь о разграничении поверхности зуба на

Рис. 413. Изменение положения линии обзора (межевая линия) при изменении положения яйцевидного предмета по отношению к диагностическому стержню.

Рис. 414. Нанесение межевой линии зуба (а), расположение (6) и измерение ретенционной зоны с помощью калибров (<?), опорно-удерживающий кламмер (г).

опорную и удерживающую зоны. Она не может называться и «экваторной линией», обозначающей наибольший периметр зуба и являющейся анатомическим понятием. Межевая линия определяется на гипсовой диагностической модели с помощью параллелометра и никогда не совпадает с экватором в связи с непараллельным расположением зубов и, следовательно, ни в коем случае не может быть идентифицирована с ним.

Межевая линия разделяет поверхность зуба на две части: опорную и удерживающую. Жесткая верхняя часть плеча кламмера вместе с окклюзионной накладкой должна находиться выше межевой линии, а более эластичная нижняя часть опускается под нее в сторону десневого края. Наиболее важной для фиксации протеза считается удерживающая зона, располагающаяся между межевой линией и десневым краем. Одним из главных ее качеств является поднутрение, под которым понимают пространство, расположен-