учебник -5-575

.pdf

3 6 0 |

Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. |

|

|||||

|

Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения. |

|

|||||

|

|

|

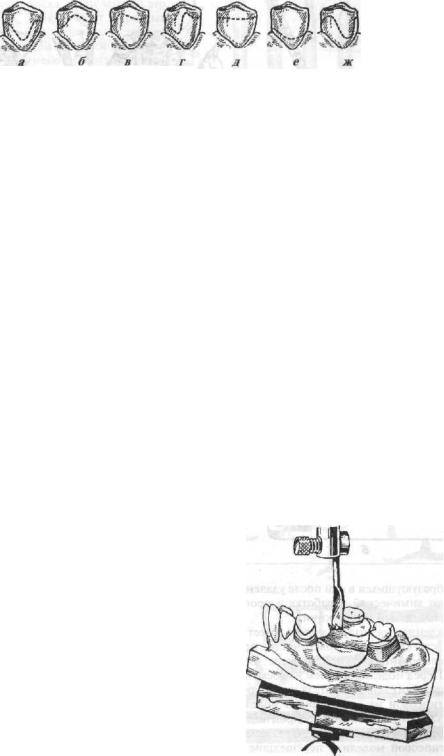

стенках даже при нулевом наклоне модели. Особен- |

||||

|

|

|

но это заметно на передних зубах. |

|

|||

|

|

|

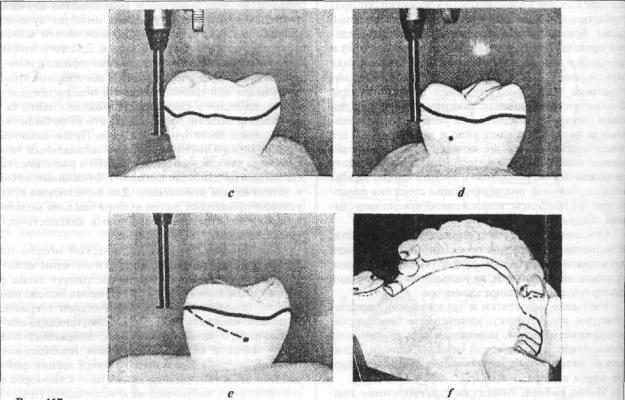

Е. И. Гаврилов и Е. Н. Жулев предлагают выде- |

||||

|

|

|

лять семь основных видов атипичного направления |

||||

|

|

|

межевой линии (рис. 422); в виде петли, обращенной |

||||

|

|

|

выпуклостью к десневому краю (а), к окклюзион- |

||||

|

|

|

ной поверхности (б), в виде широкой петли, вер- |

||||

|

|

|

шина которой смещена к одной из контактных |

||||

|

|

|

поверхностей (в), с петлей в виде ступени (г), |

||||

|

|

|

высокое расположение межевой линии без |

||||

|

|

|

изгиба(д), |

низкое расположение |

межевой |

||

|

|

|

линии (е), в виде волны (ж). |

|

|||

г |

д |

е |

Применение типичных форм литых кламмеров |

||||

Нея при необычном расположении межевой линии |

|||||||

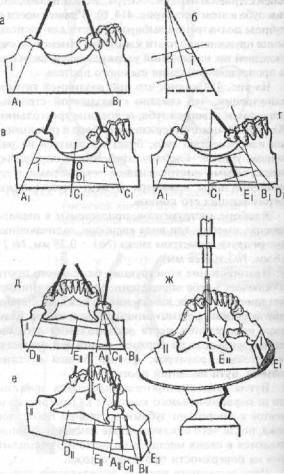

Рис. 421. Варианты линии обзора: а — срединная |

|||||||

не всегда себя оправдывает и следует искать другие |

|||||||

линия; б, в — диагональные;г — высокая; |

|||||||

виды спорно-удерживающих кламмеров, которые |

|||||||

д — низкая; е — ближняя и дальняя зоны |

|||||||

(разделенывертикальнойлинией). |

позволили бы добиться хорошей фиксации и стаби- |

||||||

|

|

|

лизации бюгельного протеза. Авторы разработали и |

||||

|

|

|

предложили различные варианты конструкций опор- |

||||

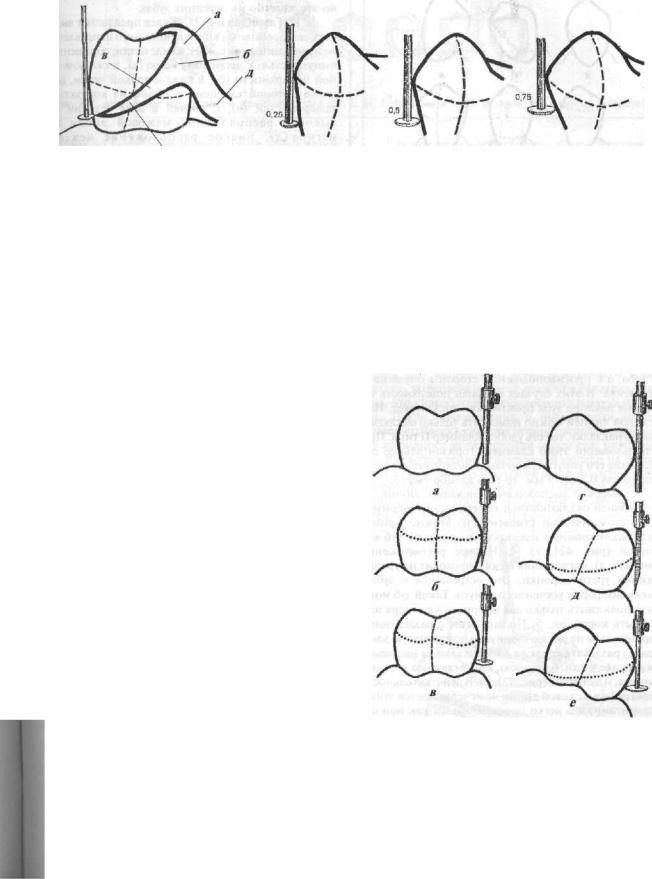

Аккера). Нахождение ретснционной точки можно |

но-удерживающих кламмеров и их индивидуальное |

||||||

произвести с помощью калибра №1 или №2. |

применение в зависимости от вида и направления |

||||||

2. Диагональное (рис. 421 б, в): 1-й класс когда |

межевой линии, размеров площадей опорной и |

||||||

на стороне дефекта межевая линия опущена к |

фиксирующей зон. |

|

|

||||

шейке зуба, а с противоположной стороны припод- |

После изучения модели в параллелометре нано- |

||||||

нята к его окклюзионной поверхности, и 2-й класс, |

сят чертеж каркаса бюгельного протеза (рис. 417), |

||||||

если межевая линия со стороны дефекта располо- |

моделируют его и восковую репродукцию заменяют |

||||||

жена близко к окклюзионпой поверхности опорно- |

металлом. Известны три варианта этой процедуры: |

||||||

го зуба, а с противоположной стороны опушена к |

моделировка и отливка отдельных деталей каркаса |

||||||

его шейке. В этих случаях опорная поверхность на |

(дуга, седловидная часть и кламмера) и получение |

||||||

стороне наклона зуба практически отсутствует. Над |

паяного каркаса. Моделировка и изготовление цель- |

||||||

межевой линией можно поместить только окклюзи- |

нолитого каркаса со снятием восковой репродук- |

||||||

онную накладку, то есть удобен кламмер 11 типа. При |

ции с модели, этот вариант более точный по срав- |

||||||

использовании этого кламмера горизонтальное от- |

нению с первым, но также имеет недостатки. Снятие |

||||||

клонение его упругих окончаний может варьировать |

восковой репродукции каркаса с модели неизбежно |

||||||

в пределах 0,5—0,75 мм, то есть калибр №2-3. |

приводит к деформации отдельных его частей, дли- |

||||||

3. Высокое |

расположение |

межевой линии, то |

тельной припасовки готового каркаса, а иногда к |

||||

полной его непригодности. И наконец, третий наи- |

|||||||

есть вблизи окклюзионной поверхности, например |

|||||||

более современный и точный метод. |

|

||||||

при патологической стираемости. Можно приме- |

|

||||||

|

|

|

|

||||

нить окклюзионную накладку или покрыть зуб ко- |

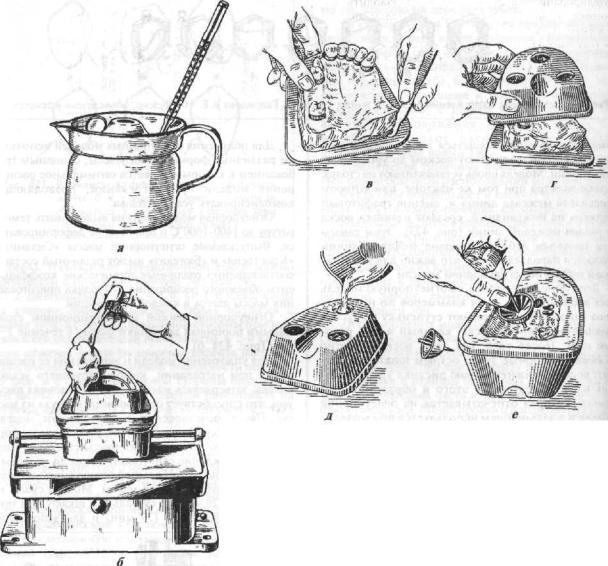

Технология |

изготовления |

цельнолитого |

каркаса |

|||

ронкой (рис. 421, г). 4. Низкое расположение |

при отливке на огнеупорной |

модели. Внедрение в |

|||||

(рис. 421, д), когда линия обзора проходит на уровне |

практикулитейного производства огнеупорных масс |

||||||

нижней трети коронки. Это встречается в зубах, |

позволило производить отливки сложных конст- |

||||||

имеющих форму усеченного конуса. Такой зуб мож- |

рукций протезов на керамических моделях без сня- |

||||||

но использовать только для опорного кламмера или |

тия восковой репродукции. При этом огнеупорная |

||||||

покрыть коронкой. 5. По аналогии с разделением |

модель служит основной частью формы с отмодели- |

||||||

коронки зубанаокклюзионнуюипридесневуюзоны |

рованным на ней восковым каркасом протеза. Сущ- |

||||||

можно разделять ее также в вертикальном направле- |

ность этого метода заключается в том, что при |

||||||

нии на две части: ближнюю, прилегающую к базису |

термической обработке керамическая модель рас- |

||||||

протеза, и дальнюю (рис. 421, е). В действительности |

ширяется на величину, равную коэффициенту усад- |

||||||

топография межевойлинии не исчерпывается этими |

ки сплава металла на основе кобальта и хрома. |

||||||

вариантами, что легко прослеживается как при ос- |

Огнеупорная модель обладает достаточной прочно- |

||||||

новных, так и особенно при комбинированных на- |

стью, точно воспроизводит исходную гипсовую |

||||||

клонах модели в двух взаимно перпендикулярных |

модель и при качественном изготовлении гаранти- |

||||||

плоскостях (вперед и вправо, назад и вправо, вперед |

рует получение каркасов бюгельных протезов лю- |

||||||

и влево, назад и влево). Здесь возможны различные |

бой сложности и высокой точности. |

|

|||||

промежуточные варианты в зависимости от величи- |

Рабочую модель из высокопрочного гипса после |

||||||

ны угла наклона модели как в сагиттальной, так и в |

|||||||

трансверсальной плоскости. Межевая линия имеет |

изучения в параллелометре одним из описанных |

||||||

разную топографию на вестибулярной и оральной |

выше методов подготавливают к дублированию, доя |

||||||

|

|

|

чего участки опорных зубов, имеющих ниши и в |

||||

Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. |

3 6 3 |

|

Классификация дефектов. ДиагностикаТВрачебная тактика и методы лечения. |

|

|

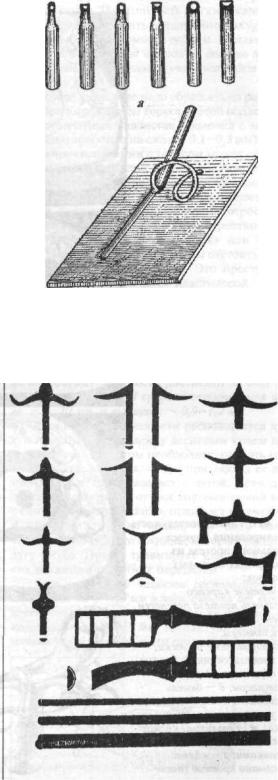

Моделирование каркаса можно производить из |

|

|

заготовок, а также из куска воска шпателем, но это |

|

|

трудоемко и, кроме того, каркас будет в разных |

|

|

участках иметь разную толщину и наиболее гонкие |

|

|

места в каркасе будут причиной поломки протеза. |

|

|

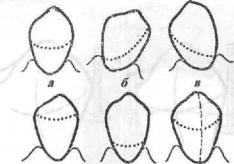

Для моделирования кламмеров используют вос- |

|

|

ковые нити толщиной 0,8-1 мм или заготовки |

|

|

матрицы, которые укладывают на босковое основа- |

|

|

ние опорного зуба согласно отмеченным границам |

|

|

и прикрепляют к базисной пластинке упругим мо- |

|

|

делировочным воском. |

|

|

Часть кламмера, расположенная в опорной зоне |

|

|

зуба, должна быть толще и иметь в профиле полу- |

|

|

круглое сечение, в ретенционной части зуба — |

|

|

тоньше и круглое сечение. Затем моделируют тело |

|

|

кламмера с окклюзионной накладкой и отростком, |

|

|

направленным к дуге. |

|

|

Дугу верхнего протеза моделируют из восковой |

|

|

полоски полуовального сечения шириной 4—5 мм с |

|

|

последующим ее расширением до 6-8 мм за счет |

|

|

прибавления упругого моделировочного воска к |

|

|

воскоюй базисной пластинке. Седловидные части |

|

|

каркасабюгельногопротезадолжныиметьприспо- |

Рис. 425. Ножи для стандартных восковых |

|

собления в виде петель или решетки для надежной |

|

|

фиксации в пластмассовом базисе. |

заготовок:а—формыножей;б—момент |

|

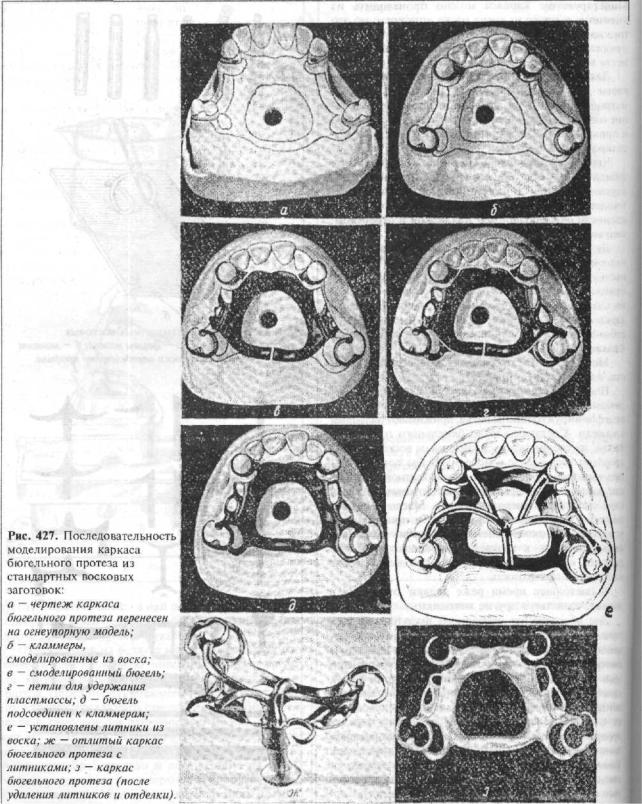

Моделирование производят в последовательно- |

получениявоскаопределенногопрофиля. |

|

|

|

|

сти, показанной на рис. 427. |

|

|

Подобрав стандартные детали для бюгеля, их |

|

|

укладываютнамодельсогласночертежуиосторожно, |

|

|

недеформируятолшины воска, прижимаютпальцами |

|

|

к модели. Составив каркас бюгельного протеза из |

|

|

частей, их соединяю! расплавленным воском и при- |

|

|

крепляют весь каркас к модели. Чтобы лучше загла- |

|

|

дить восковой каркас, его с помощью ватного тампона |

|

|

или кисточкой покрывают эвкалиптовым маслом; |

|

|

(оно олаживает шероховатости). Масло смывают |

|

|

тампоном с ацетоном или эфиром и приступают к |

|

|

установке литниковой системы. Закончив моделиро- |

|

|

вание из воска, к каркасу прикрепляют восковые |

|

|

литники, которые через отверстие в модели выводят |

|

|

на тыльную поверхность. |

|

|

В настоящее время реже делают отверстие в |

|

|

модели, используя другие методики. |

|

|

Для обеспечения свободного поступления рас- |

|

|

плавленного металла в выплавляемые формы необхо- |

|

|

димо правильно изготовить литниково-питающую |

|

|

систему. Заполниввоском отверстиелитниковой чаши |

|

|

(рис. 427, е) в основании модели (диаметр 6—8 мм), |

|

|

приступают к изготовлению и установке моделей |

|

|

литников, которые соединяют главный восковой сто- |

|

|

як с более толстыми частями воскового каркаса |

|

|

протеза. Это обеспечивает хороший доступ расплав- |

|

|

ленногометаллактонкимчастямконструкциикаркаса. |

|

|

Количество литников, форма и толщина зависят от |

|

|

сечения отливаемых деталей, их расстояния от основ- |

|

|

ного стояка, способа плавки и заливки металла. |

|

|

Форма литниковпрямоугольная или цилинд- |

Рис. 426. Восковые модели кламмеров, дуг и |

|

рическая, толщина — в 3—4 раза больше восковой |

каркасов базисов. |

|

заготовки.Этонеобходимодля получения гомоген-

364 Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. Классификация дефектов, диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.