учебник -5-575

.pdfГлава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. |

3 1 5 |

Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

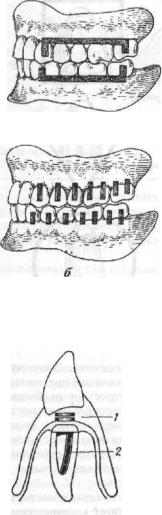

Интересный метод укрепления протезов на корнях дает Арнольд (1962). Фиксация протеза по его методу осуществляется путем укрепления над корнем зуба шарообразной кнопки, отлитой из металла

ицементированной в корень.

В1952-1961 гг. «.смени предложил укреплять частичные съемные протезы при помощи дентоальвеолярных кламмеров (рис. 357,409). Такой кламмер изготавливается из базисной пластмассы, а во фронтальном участке — из прозрачной пластмассы. Протезы стакими фиксирующими элементами Кемени называл ретенционными. Дополнительный охват вестибулярной поверхности альвеолярного отростка обеспечивает хорошую стабилизацию протеза, способствуетуменьшению вертикальной нагрузки и амортизации горизонтальных толчков. При выборе конструкции частичного съемного протеза перед врачом прежде всего встает вопрос о способе его укрепления

вполости рта. Эффективный способ крепления является одним из условий, обеспечивающих хорошие функциональные качества протеза. Для фиксации частичных съемных протезов прибегают к помощи адгезии,анатомическойретенции,искусственныхмеханических приспособлений: кламмеров, пелотов, телескопических коронок и др.

Б.Е. Лемберк, в 1940 г. описал изготовление протеза, занимающего среднее положение между бюгельным и пластиночным протезом. Подобную конструкцию частичных съемных протезовдля верхней челюсти, обладающих преимуществами дуговых, предложил в 1951 г. И. В. Итигин. Эти протезы имеют все основные детали дугового, кроме дуги. Она заменена пластмассовой перемычкой, соединяющей части протезов и располагающейся на границе средней и задней трети неба.

Таким образом, принципиальными составными элементами частичного съемного пластиночного протеза являются базис (пластмассовый или металлический), искусственные зубы из разных материалов и всевозможные механические приспособления для фиксации.

Базис протеза. Базисом (основой) съемного пластиночного протеза является пластинка из пластмассы или металла, на которой крепятся искусственные зубы и приспособления для удержания его во рту. Базис протеза располагается на альвеолярном отростке нижней челюсти, а на верхней, кроме того, еще и на небе. Жевательное давление от искусственных зубов передается через него на слизистую оболочку протезного ложа.

С базисом протеза связан ряд отрицательных яа1ений. Покрывая твердое небо, он вызывает нарушение тактильной, вкусовой, температурной чувствительности. Одновременно может наблюдаться нарушение речи, самоочищения слизистой оболочки полости рта, ее раздражение, иногда появление рвотного рефлекса. В местах прилегания протеза к естестве '••-•• \"\IM может возникать гингивит с образованием патологических карманов.

Для равномерного распределения жевательного давления на подлежащие ткани базис съемного зубного протеза должен обладать достаточной прочностью, упругостью и минимальной пластичностью. Из гигиенических соображений базис должен быть изготовлен из материала, который мало адсорбирует компоненты ротовой жидкости и пищевых продуктов, легко поддается чистке обычными средствами, предназначенными для ухода за зубами. Наибольшее распространение получили специальные базисные пластмассы. Их основой являются полимеры акриловой группы, отличающиеся введенными сополимерами и наполнителями, К отечественным базисным пластмассам относятся этакрил, фторакс, фторакс со сшивагентом, бакрил, акрел, акронил, бесцветная пластмасса.

Однако имеющийся арсенал базисных пластмасс не всегда позволяет изготовить съемные протезы достаточной прочности, особенно в сложных клинических случаях. Используют также сплавы металлов: нержавеющая сталь для изготовления базиса съемных зубных протезов методом штамповки и кобальтохромовый сплав (КХС) — для литого базиса. Сплавы благородных металлов, в частности на основе золота, с этой целью не используют, так как по прочности они значительно уступают сплавам неблагородных металлов, весьма дороги, а главное изготовленные из них съемные зубные протезы очень тяжелые, что неприемлемо, особенно при лечении больных с дефектами зубного ряда верхней челюсти.

Толщина пластмассового базиса в среднем около 2 мм, т. е. равна толщине пластинки базисного воска. Металлический базис при большей прочности имеет меньшую толщину — от 0,2 до 0,6 мм. По этой причине, а также из-за лучшей теплопроводности больные легче переносят металлические базисы, быстрее адаптируются к ним при условии точного соответствия внутреннего рельефа базиса рельефу слизистой оболочки, чтодостигается прецизионным литьем кобальтохромового сплава на огнеупорных моделях и очень сложно при получении металлического базиса штамповкой. Отечественная промышленность не поставляет ни заготовок из листовой нержавеющей стали, ни прессов для изготовления штампованных металлических базисов, поэтому в настоящее время их практически не применяют. Повсеместное внедрение высокочастотной плавки сплавов и прецизионного литья на компенсационных огнеупорных моделях позволяет шире использовать эти более прогрессивные конструкции.

Пластмассовые базисы съемных зубных протезов имеют различные оттенки розового цвета, который определяется цветом исходного порошка (этакрил, акрел, фторакс) или количеством вводимого красителя (акронил). Выпускается также бесцветная базисная пластмасса, которую используют у лиц с аллергией на краситель, для изготовления дснтоальвеолярных кламмеров с целью получения эстетического эффекта.

3 1 6 Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

Величина протезного базиса зависит от числа сохранившихся зубов, степени атрофии альвеолярного отростка, выраженности свода твердого неба, наличия торуса на нем, податливости слизистой оболочки и др. Чем меньше сохранилось зубов, тем больше базис. Хорошие условия для фиксации протеза (высокий альвеолярный отросток, выраженный свод твердого неба или увеличение количества кламмеров) позволяют уменьшить базис протеза.

Базис протеза имеет следующие максимальные границы на верхней челюсти. На щечной и губной сторонах беззубого участка альвеолярного отростка граница протеза проходит на 0,5—1 мм ниже переходной складки, обходя подвижные щечно-альвеоляр- ные тяжи слизистой оболочки и уздечку губы. Дистальный край протеза немного не доходит до линии «А», то есть до границы между твердым и мягким небом, которая отчетливо видна при произношении звука «А», Бугор верхней челюсти должен обязательно перекрываться протезом, что является важнейшим условием его фиксации и стабилизации.

По отношению к сохранившимся зубам расположение базиса различное в переднем и боковом отделах. Передние зубы при ортогнатическом прикусе перекрываются базисом протеза на толщину восковой базисной пластинки (1,8 мм), а при глубоком прикусе этот участок полностью освобождается от базиса для предупреждения повышения межальвеолярной высоты и чрезмерного давления на межзубные сосочки зубов-антагонистов.

Боковые зубы перекрываются базисом протеза на 2/3 высоты их коронки, что предупреждает погружение в подлежащие ткани и отслаивание десневого края в пришеечной области естественных зубов, способствует стабилизации протезам передаче давления на зубы.

При выраженном торусе твердого неба необходимо исключить контакт базиса протеза со слизистой оболочкой этого образования для предупреждения ее травмирования и возникновения балансирования протеза. Для этого на внутренней поверхности базиса протеза в области торуса создается изоляция (камера) глубиной 0,5 мм.

Базисная пластинка при обшей толщине в 1,8 мм, несколько увеличивается в местах прилегания к естественным зубам в расчете на последующую коррекцию во время припасовки готового протеза в полости рта пациента.

Края базиса должны иметь закругленную форму

идостаточную толщину, что зависит от выраженности щечных карманов в боковых отделах, степени атрофии альвеолярного отростка в переднем отделе

иположения верхней губы.

Границы базиса протеза на нижней челюсти.

Вестибулярно границы базиса протеза на нижней челюсти в области беззубых альвеолярных частей проходят на 0,5-1 мм выше переходной складки (наиболее глубокого места свода), имея выемки против мест прикрепления уздечки нижней губы и

щечно-альвеолярных тяжей. В местах прилегания базиса к естественным зубам (передним и боковым) степень перекрытия последних соответствует 2/3 высоты коронки при ортогнатическом прикусе. Этим самым увеличивается площадь протезного базиса, улучшается фиксация за счет плотного охвата каждого зуба, предупреждаются его оседание в подлежащую слизистую оболочку и травмирование межзубных сосочков. Нижняя граница базиса протеза с оральной стороны перекрывает внутреннюю косую линию и проходит несколько выше переходной складки с освобождением участков, соответствующих месту прикрепления уздечки языка. При концевых дефектах зубного ряда большой протяженности дистальную границу рекомендуется располагать в области слизистых бугорков, представляющих собой дупликатуру слизистой оболочки, перекрывая их частично или полностью в зависимости от степени их подвижности и места прикрепления крылочелюстной складки.

При выполнении жевательной, речевой и других функций нижняя челюсть начинает двигаться в результате сокращения мускулатуры и вместе с тем сдвигается протез, приходящий в соприкосновение с подвижными тканями полости рта. Поэтому весьма желательно расширить границы нижнего протеза за счет ретроальвеолярной и подъязычной областей. На нижней челюсти прикрепляется в области linea mylohyoidea одноименная мышца, в области угла нижней челюсти — внутренняя крыловидная мышца, в области crista buccinatoria trigonum - щечная мышца.

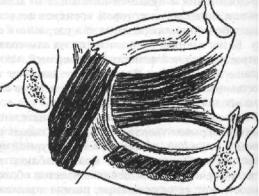

Между этими тремя мышцами имеется участок костной ткани, к которому не прикрепляется мышечная ткань. Это место остается почти неподвижным при движениях нижней челюсти и служит благоприятным пунктом для фиксации протеза (рис. 354), особенно при беззубой нижней челюсти.

В некоторых случаях с оральной стороны против расположения премоляров можно встретить симметрично расположенные выступы округлой

Рис. 354. Безмышечный участок ретроальвеолярной области показан стрелкой.

Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в эубочелюстной системе. |

3 1 7 |

Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

формы (экзостозы), мешающие свободному наложению и выведению съемного протеза. В зависимости от степени выраженности и согласия пациента иногда их удаляют хирургическим путем.

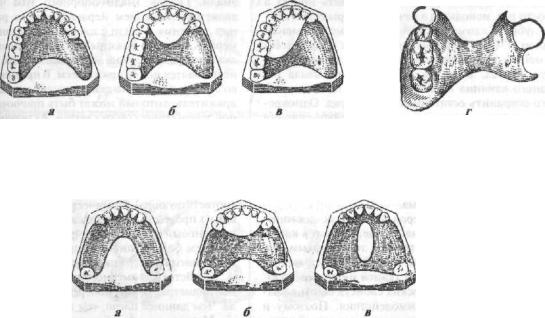

Недостатки базиса пластиночного протеза вызвали естественное желание уменьшить его размеры, причем на нижней челюсти эти возможности ограничены. На верхней челюсти базис уменьшали прежде всего в задней трети твердого неба, где он мог быть причиной позывов на рвоту. При наличии небного торуса и невозможности его изоляции в базисе вырезают «окно» в середине неба. Это позволяет освободить участок, всегда покрытый истонченной слизистой оболочкой, очень чувствительный к давлению (рис. 355, 356).

По некоторым данным уменьшение площади базиса протеза на верхнюю челюсть до 20% после овального выреза в средней или задней трети твердого неба не влечет повышения жевательного давления. В тоже время такое укорочение базиса в передней трети неба приводит к увеличению давления на 7— 17%, при этом, чем податливее слизистая оболочка, тем больше возрастает давление под базисом.

Введение в конструкцию съемных зубных протезов опорно-удерживающих кламмеров, штанговых, рельсовых, кнопочных, телескопических и других фиксирующих и опорных элементов позволяет уменьшить площадь базиса и, что особенно важно, освободить пришеечную область сохранившихся зубов от прилегания базиса. Это имеет первостепенное значение для профилактики поражения пародонта оставшихся зубов при лечении съемными протезами.

При неравномерной податливости мягких тканей протезного ложа для исключения балансирования базиса протеза или перегрузки наименее податливых участков рекомендуется использование так называемых двуслойных базисов. При этом участки базиса, прилегающие к малоподатливой слизистой оболочке, готовятся из эластичной пластмассы, а расположенные в зоне хорошо податливых тканей — из обычной твердой пластмассы. В результате дифференцированный базис будет погружаться в подлежащие ткани, не вызывая их перегрузки.

Конструируя границы базиса, необходимо принимать во внимание, что он может обеспечивать хорошую фиксацию и стабилизацию протеза и без всяких механических приспособлений, в частности за счет анатомической ретенции.

Анатомическая ретенция. Анатомическая ретенция создается естественными анатомическими образованиями на верхней и нижней челюстях, которые формой и положением могут ограничивать свободу движений протеза во время разговора, или еды. Так, хорошо сохранившиеся альвеолярные гребни верхней и нижней челюстей, высокий свод твердого неба препятствуют горизонтальным движениям протеза, ослабляющим силу адгезии. Альвеолярные бугры верхней челюсти мешают скольжению протеза вперед. В этом отношении они действуют в содружестве с передним отделом небного свода. Лучшие условия для фиксации протеза складываются при умеренно выраженном своде твердого неба, позволяющем проявляться как силам адгези и, так и действию узлов сопроти в-

Я |

0 В |

Рис. 355. Различные варианты сокращения базиса пластиночного протеза, при односторонних концевых дефектах:

а - сукорочением базиса в области линии А; б — с открытым участком в области передних зубов;

в- с открытымучастком в области передних и частично боковыхзубов (на стороне, противоположнойдефекту);г—протезсперекиднымпроволочнымкламмером.

В б В

Рнс. 356. Варианты сокращения границ протезного базиса при включенных двусторонних дефектах:

а - базисукорочен в заднем отделе; б — базис укорочен и в переднем и в заднем отделах; в — базис имеетмаксимальнуювеличину,ноосвобожденторус.

3 1 8 Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

ления, ограничивающих боковые и передние сдвиги протеза.

Использование прилипаемости (адгезии) и анатомических особенностей протезного ложа не решает всей проблемы фиксации, хотя бы и потому, что при малом базисе протеза силы прилипаемости (адгезии) ничтожны, а анатомические условия могут быть неблагоприятными. Однако последние являются большим подспорьем в системе крепления протеза и их нельзя не учитывать. Решающую роль при фиксации съемных протезов играют механические приспособления (фиксаторы). Фиксаторы разделяют на прямые и непрямые. Прямые фиксаторы располагаются на зубе и предотвращают вертикальное смещение протеза. К ним относятся кламмеры, всех систем аттачмены (замковые соединения). По месту расположения фиксаторы делятся на внутрикоронковые (интракоронарные) и внекоронковые (экстракоронарные). К первым относятся некоторые виды аттачменов, ко вторым

— кламмеры.

Непрямые фиксаторы предупреждают вращение (опрокидывание) протеза. Их роль могут выполнять непрерывные кламмеры, отростки, накладки др.

Кламмерная фиксация протезов. Фиксация частичног о съемного протеза может представиться чисто технической задачей, если ее рассматривать только с точки зрения крепления протеза и тех приспособлений и материалов, которые применяются для этой цели, На самом деле это сложнейшая техникобиологическая проблема, для окончательного решения которой необходимы усилия многих исследователей.

В настоящее время ортопеды располагают различными конструкциями кламмеров, позволяющими даже в трудных условиях укреплять протез в полости рта, используя в качестве опоры естественные зубы. Кламмер (крючок) впервые применил Mouton (1764). Проблема заключается в том, чтобы применить такую систему кламмеров, которая фиксируя протез, в то же время не оказывала бы вредного влияния на опорные зубы, позволяя надолго сохранить остаточный зубной ряд. Одновременно должен решаться вопрос предупреждения быстрой атрофии альвеолярного отростка путем правильного распределения усилий, падающих на протез между опорными зубами и тканями протезного ложа. С этой точки зрения фиксация частичного съемного протеза представляется как сложная биомеханическая проблема.

Большинство кламмеров имеет как достоинства, так и недостатки. Знание где, когда и в каком порядке располагаются те или иные кламмеры, является искусством. Оно постигается изучением клинических особенностей тканей и органов полости рта, а также механических свойств самих кламмеров и способа их взаимодействия. Поэтому и существует множество различи ых конструкций кламмеров (рис. 357), применяемых по соответствующим показаниям.

Прежде, чем говорить о назначении кламмера, следует расшифровать такие понятия как опорная, стабилизирующая и фиксирующая функции. Под первой функцией понимают передачу жевательного давления через опорные элементы кламмера на зубы, предотвращающие оседание протеза и перегрузку тканей протезного ложа. Под второй — понимают предотвращение боковых сдвигов и, наконец, под удерживающей (фиксирующей) функцией имеют в виду предупреждение соскальзывания протеза с протезного ложа.

Наиболее совершенные типы кламмеров осуществляют одновременно все три функции, например, опорио-удерживающий кламмер (трехплечий, комбинированный). У других кламмеров преобладает та или иная функция, например удерживающая. Таким кламмером является обычный проволочный удерживающий кламмер.

Удерживающие кламмеры. В конструкции любого удерживающего металлического кламмера выделяют три основных элемента, а именно плечо, тело и отросток (рис. 357, 358).

В частичных пластиночных пластмассовых протезах наиболее широкое применение получили круглые проволочные гнутые удерживающие кламмеры (рис. 357, 358). Плечом кламмера называется его пружинящая часть, охватывающая коронку зуба и располагающаяся непосредственно в зоне между экватором и шейкой. Оно должно плотно прилегать на всем протяжении к поверхности опорного зуба, повторять его конфигурацию и обладать высокими эластическими свойствами. Прилегание лишь в одной точке веде! к резкому повышению удельного давления при движении протеза и вызывает некроз эмали. Гибель эмали опорного зуба чаще всего является следствием неравномерного распределения давления в связи с плохим прилеганием кланмера. Кламмеры должны быть пассивными, т. е. не оказывать давления на охватываемый зуб, когда они не находятся под напряжением. В противном случае возникает постоянно действующий необычный раздражитель, который может быть причиной первичной травматической окклюзии. Активное давление кламмера является, кроме того, причиной некроза эмали, если зуб не покрыт металлической коронкой. Поэтому важно, чтобы кламмеры делались из материала, обладающего хорошей упругой деформацией и могли бы приобретать это качество при соответствующей термической обработке. Их готовят из проволоки (нержавеющая сталь или золотоплатиновый сплав) различного диаметра: 0,4-1,0 мм. Чем больше диаметр проволочного кламмера, тем выше его удерживающее усилие.

Свойства кламмерного плеча зависят от его длины, диаметра, формы поперечного сечения, материала. Чем длиннее плечо, тем оно более упруго.

Материал и способ изготовления кламмера также имеет значение для его упругости. Менее упруги пластмассовые кламмеры, затем по степени возра-

Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. |

3 1 9 |

Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

11 |

12 |

13 14 15

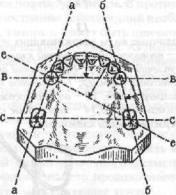

Рис. 357. Рамичныс виды удерживающих и спорно-удерживающих кламмеров: /-проволочныйодноплечийкламмер;2—проволочныйдвуплечийкламмер;3—проволочныйпетлевидный двуплечийкламмер;4-одноплечийапроксимальныйкламмер;5-двуплечийапроксимальныйкламмер;6— ленточныйкламмер;7—деснееоикламмер;8~денто-альвеолярныйкламмер;9—опорно-удерживающий кламмерлитой;10—опорно-удерживающийкламмерпроволочный;II—кламмерБонвиля;12-кламмер Рейкельмана;13,14-перекидныекламмеры;15-непрерывныйкламмер,соединенныйнаконцахсопорпо- удерживающимикламмерами.

Рис. 358. Выгибание одноплечего проволочного удерживающего кламмера:

1,2—плечо; 3 - тело и отросток кламмера.

3 2 0 Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

стания упругих свойств идут литые золотые, литые стальные или хромо-кобальтовые сплавы, но наибольшей упругостью обладают проволочные кламмеры.

Тело кламмера. Телом кламмера называется часть, соединяющая плечо и отросток, располагающаяся над экватором опорного зуба, на его контактной поверхности со стороны дефекта. Его не следует располагать у шейки зуба. В этом случае кламмер будет препятствовать наложению протеза, Необходимо, чтобы место изгиба при переходе плечан тело кламмера отстояло от поверхности зуба на 0,5 мм, что дает возможность врачу сошлифовать пластмассу во время припасовки протеза. В противном случае контакт металла кламмера с поверхностью зуба затруднит наложение протеза и исключит возможность коррекции. Тело кламмера переходит в отросток, который уходит в пластмассовый базис или спаивается с металлическим каркасом протеза.

Отросток предназначен для крепления кламмера в протезе. Лежит он по ходу беззубого альвеолярного гребня, отступя от него на 1 — 1,5 мм, под искусственными зубами. Не рекомендуется располагать отросток на небной или язычной стороне базиса, так как это будет способствовать перелому протеза. Для лучшего крепления в пластмассе базиса конец отростка у круглых проволочных кламмеров расплющивают, а у плоских раздваи вают, создают насечки или напаивают сетку.

Описанные детали являются обязательной принадлежностьюлюбогоудерживающего кламмера. Эти кламмеры, как это видно из названия, предназначены для удерживания протеза на естественных зубах. При движении протеза кламмер скользит по его поверхности, поэтому давление от протеза передается главным образом на слизистую оболочку, а через нее и на кость. Концентрация жевательного давления на небольшом участке альвеолярного отростка усиливает в нем явления атрофии. Лишь при боковых сдвигах протеза удерживающие кламмеры принимают участие в распределении жевательной нагрузки, передавая ее на зуб, а через него на периодонт, в менее выгодном (трансверсальном) для него направлении. При этом в периодонте возникает две зоны натяжения и две зоны сдавливания.

Для фиксации протеза большое значение имеют количество опорных зубов, их расположение.

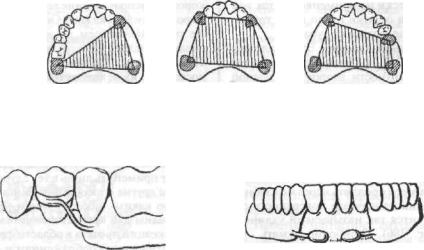

Кламмерная линия. Линия, соединяющая опорные зубы, на которых располагаются кламмеры, называется кламмерной линией. Ее направление зависит от положения опорных зубов. Если опорные зубы расположены на одной стороне челюсти, то кламмерная линия имеет сагиттальное направление, а при расположении опорных зубов на противоположных сторонах челюсти — трансверзальное или диагональное (рис. 359).

При использовании в качестве опоры одного зуба крепление протеза называется точечным, двух зубов — линейным, трех и более зубов -плоскостным. Наименее

выгодным видом крепления является точечное, когда все толчки, воспринимаемые протезом при функциональной нагрузке, передаются на пародонт одного зуба, приводя к его перегрузке.

Вредное действие кламмеров на пародонт опорных зубов можно значительно уменьшить путем использования для фиксации протеза пунктов анатомической ретенции { альвеолярные отростки или части, верхнечелюстные бугры, небный свод, внутренние косые линии).

Линейное крепление с точки зрения статики целесообразнее точечного. Только при отсутствии возможности выбора приходится создавать сагиттальную кламмерную линию, невыгодную с точки зрения устойчивости опорных зубов и самого протеза. Например, на верхней челюсти осталось два зуба на одной стороне — первый моляр и первый премоляр. Кламмерная линия в этом случае будет сагиттальной. Иными словами, при построении кламмерной линии необходимо стремиться к тому, чтобы части протеза находились по обеим сторонам ее, то есть кламмерная линия должна быть воображаемой осью вращения протеза ( на нижней челюсти — трансверзальная, на верхней —диагональная) Однако, даже наиболее целесообразное линейное укрепление имеет весьма существенные недостатки в отношении влияния на устойчивость зуба. При жевательном давлении протез движется рычагообразно в различных направлениях. Сила этого движения измеряется длиной плеча рычага. Плечо равно перпендикуляру, восстановленному из середины кламмерной линии, то есть линии, соединяющей середины опорных зубов. Чем больше плечо рычага, то есть чем больше сила жевательного давления, тем больше опрокидывающее действие на опорные зубы.

Рис. 359. Виды направления кламмерных линий:

а-а и 6-6 — сагиттальное, e-вис-с трансверзальное,е-е—диагональное.

Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. |

3 2 1 |

Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

а |

б |

я |

Рис. 360. Плоскостная система кламмерного крепления.

Линии,соединяющиекламмеры,образуютгеометрическиефигуры;а—треугольник;б,в

неправильныйчетырехугольник.

a |

6 |

Рис.361. а) Видчастичногосъемногопротезасостороныщеки, пружинящийкламмерфиксируетпротезв придесневоичастизуба;б)фиксациясъемногопротезапосредствомпелота.

Плоскостное крепление. Для предохранения зуба силе ротации должна быть противопоставлена другая сила - центр противодействия, чему и служит плоскостное крепление, когда образуется система рычагов, имеющих центры сопротивления. В зависимости от числа центров бывают системы треугольные, четырехугольные и т. д. (рис. 360). Для устойчивости протезанеобходимо, чтобысопротивлениебылобол fame силы ротации во время жевания. Поэтому для центра сопротивления выбирают в качестве опорных крепкие многокорневые зубы. Использованием их устойчивости в качестве положител ьного фактора для протезирования и вовлечением большого количества зубов для передачи жевател ьного давления достигается равновесие протеза.

Кламмерная система может быть признана удовлетворительной, если она отвечает следующим требованиям.

1.Осуществляет фиксацию в одинаковой степени на всех опорных зубах;

2.Исключает опрокидывание или вращение протеза;

3.Не повышает высоту прикуса (межальвеолярную) на окклюзионных накладках;

4.Минимально нарушает эстетические нормы.

5.Кламмерная система не должна создавать травматогенную окклюзию. Для предупреждения этого одно плечо должно фиксировать протез, а другое - противодействовать ему, то есть предотвращать сдвиг его в ту или иную сторону (реципрокноедействие).

Виды кламмсров. Кламмеры подразделяют по различным признакам: по способу изготовления (гнутые, литые); по форме профильного сечения (круглые, полукруглые и ленточные); по степени охвата зуба и их количества (одноплечие, двупле-

чие, перекидные, двойные, многозвеньевые); по функции (удерживающие, опорные и опорно-удср- живающие); по способу соединения с базисом протеза (жесткое, полужесткое или пружинящее, шарнирное). Все эти виды кламмеров представлены на рисунках 357—361.

Проволочный петлевидный кламмер. Проволочный петлевидный кламмер возник в результате усовершенствования проволочного одноплечего кламмера. Материалом для него служит проволока из нержавеющей стали диаметром 0,6—0,8 мм. Плечо кламмера изгибают в виде петли так, чтобы одна нитка петли проходила над экватором, а другая под ним, параллельно первой. Для удержания кламмера в пластмассе на его отросток можно напаять сетку. Петлевидный кламмер не может быть применен на резцах. На верхних резцах это невыгодно по эстетическим соображениям, а на нижних — ввиду небольшой площади губной поверхности. Петлевидный кламмер противопоказан при низких клинических коронках. Кроме одноплечего петлевидного кламмера, существует и двуплечий (рис. 357,3).

Апроксимальный одноплечий кламмер. Апроксимальный одноплечий кламмер является разновидностью удерживающего и применяется лишь на передних зубах. Более усовершенствованной конструкцией является двуплечий апроксимальный кламмер (рис. 357,5). Разновидностью этого кламмера является перекидной кламмер, часто называемый джексоновским. Сюда же следует отнести и кольцевидные кламмеры.

Ленточный одноплечий кламмер. Ленточный одноплечий кламмер (рис. 357,6) изготовляется из листовой нержавеющей стали толщиной 0,5 мм. Плечо ленточного кламмера выгибают специальными контурными щипцами, которые позволяют

3 2 2 Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методылечения.

придать ему нужную форму. В настоящее время этот кламмер практически не применяется, так как под ним скапливаются остатки пищи и его трудно точно припасовать к поверхности зуба.

Двуплечий проволочный кламмер. Этот кламмер имеет два плеча (рис. 357,2). Первое располагается на вестибулярной поверхности, второе - с язычной или небной, оказывая противодействие первому. Двуплечий кламмер применяется в двух распространенных формах. В первой оба плеча кламмсра имеют общее тело и отросток, во второй форме плечи кламмераитело изолированы друг от друга и лишь отростки их объединены обшей петлей. Такой кламмер можно было бы назвать расщепленным.

Если плечо кламмера продлить через межзубной промежуток, наложив на щечную поверхность соседнего зуба, получится так называемый удлиненный кламмер (рис. 386). Ошибочно думать, что удлинение кламмера улучшает его фиксирующие свойства. Эластичным в этих кламмерах остается только одно крайнее плечо. Другие же звенья по существу являются телом кламмера. Удлиненный или двухзвеньевой кламмер показан при малой устойчивости крайнего опорного зуба.

Непрерывныйкламмер(многозвеньевой)представляет собой разновидность продленного, но отличается от него тем, что образует замкнутую систему (рис, 357, 15) Этот кламмер может располагаться как с вестибулярной, так и язычно-небной поверхности зубного ряда. Его можно выгибать из проволоки, но лучший результат получается при отливке непрерывных многозвеньевых кламмеров. Непрерывный кламмер служит различным целям. Он может применяться как удерживающий, шинирующий элемент и как опирающийся кламмер.

Денто-альвеолярные кламмеры. Отростки базиса протеза с вестибулярной стороны, направленные к естественным зубам, называются денто-альвеоляр- ными кламмерами (рис. 357). Обладая известной долей эластичности, они свободно проходят через экватор зуба и устанавливаются под ним. Таким способом эти кламмеры и обеспечивают фиксацию протеза.

Пластмассовые кламмеры иногда изготовляют армированными, то есть содержащими внутри себя металлическую проволоку. Полагают, что это делает их более прочными. Вряд ли это правильно. Мы считаем, что введение проволоки в толщу пластмассы ослабляет ее механические свойства вследствие разницы коэффициентов объемного расширения.

Для лучшей фиксации протез снабжается несколькими кламмерами. Но это вызывает известные неудобства. Так, на верхней челюсти они выпячивают губу вперед и видны при улыбке. Этот недостаток можно несколько смягчить изготовлением кламмсра из белой пластмассы.

Денто-альвеолярные кламмеры применяются при высоких коронках опорных зубов, причем в тех случаях, когда зубы, ограничивающие дефект, па-

раллельны друг другу. При низких клинических коронках использование денто-альвеолярныхклам- меров противопоказано. Они противопоказаны также при нависающем альвеолярном отростке, поскольку последний затрудняет вставление протеза. Пластмассовые кламмеры обладают еще одним недостатком, их нельзя активировать. Этот вид кламмеров разработан венгерским стоматологом Кегпепу.

Десневой кламмер является отростком базиса, располагающимся почти у самой переходной складки (рис. 357,7). Его фиксирующие свойства небольшие, так как пластмасса, из которой он сделан, обладает малой эластичностью. Десневой кламмер следует применять лишь в тех случаях, когда неприемлемы другие способы фиксации и когда опорные зубы по каким-либо причинам не могут быть использованы для крепления протеза. Они показаны для фиксации протеза в области фронтальных зубов по эстетическим соображениям и при заболевании пародонта.

Чаще всего десневые кламмеры применяют в полных протезах, когда передние зубы стоят на приточке, а также при значительных костных выступах, сгладить которые по каким-либо причинам не представляется возможным. К этому классу можно отнести кламмер с пелотами, то есть десневой кламмер соединяют с базисом проволочным стержнем, но активация последнего может вызвать пролежни на слизистой оболочке (рис. 361,6).

Опорно-удерживающийкламмер— наиболееэффективная массовая конструкция, широко применяющаяся в настоящее время. Более подробно об этих кламмерах приведены сведения при описании бюгельных протезов.

Магнитные фиксирующие элементы съемных зубных протезов. Применение магнитов для фиксации съемных протезов известно давно. Все магнитные фиксаторы можно разделить на три большие группы: межчелюстные отталкивающие магниты внутрилротезного расположения; одночелюстные притягивающие магнитные имплантаты; внутрикорневые магнитные притягивающие фиксаторы.

Впервые магниты в ортопедической стоматологии были предложены для улучшения фиксации съемных протезов при полном отсутствии зубов и изготовлении пострезекционных замещающих челюстных протезов. В боковые отделы базиса укрепляют четыре ( по два с каждой стороны) П - образных магнита таким образом, чтобы при смыкании зубов происходил контакт одноименных полюсов магнитов (рис. 362, а). Сила их отталкивания удерживает протезы от вертикального смещения. Недостатком такой конструкции является исчезновение отталкивающего действия при боковых движениях нижней челюсти и при открывании рта. Вместо четырех было предложено использовать мелкие прутообразиые магниты, помещенные в базис в области боковых зубов перпендикулярно окклюзионной поверхности (рис. 362, б). Магнит-

Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. |

3 2 3 |

Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

Рис. 362, Фиксация протезов магнитами.

а-в базис протеза включен П-образный магнит, б-в базнс протеза включено несколько мелких магнитов.

Рис, 363. Схема фиксации частичного съемного протеза с помощью магнита.

Магнит(1)находитсявбазисепротеза

и соприкасается с плоской вершиной культевойштифтовойвкладки(2), укрепленной в корне зуба.

ные фиксаторы подобного рода в частичных съемных протезах практически не применяются.

Одночелюстные притягивающие магнитные имплантаты также не получили широкого применения при лечении больных с дефектами зубных рядов из-за травматичное™ операции. Поднадкостнично или внутрикостно хирургическим способом вводят намагниченный или магнитный имплантатв виде пластины или бруска, а в прилежащий базис съемного зубного протеза заполимеризовывают сильный магнит (рис. 345). Съемные протезы надежно фиксируются притягивающими магнитами при любых жевательных движениях, широкомоткрывании рта, кашле, чихании. Эти фиксаторы более показаны при изготовлении протезов при полном отсутствии зубов.

Недостатком этого метода следует признать необходимость хирургического вмешательства для имплантации магнитов, а также постоянное сдавление мягких тканей под базисом протеза, что неизбежно влечет за собой стойкое нарушение гемодинамики в слизистой оболочке протезного ложа и, следовательно, развитие в ней патологических процессов воспалительно-деструктивного характера.

Для фиксации частичных съемных протезов большое распространение получили магнитные штифтовые культевые вкладки (рис. 363).

В запломбированных корнях зубов укрепляют штифтовую вкладку из ферромагнитного сплава (Fe-Ni-N-Co) с легированием Si , Sn , Nb , Ti, Zr), а в базисе протеза, укрепляют ответную магнитную покрывающую часть.

Простые магнитные внутрикорневые фиксаторы съемных зубных протезов удерживают протез только силой магнитного притяжения фиксаторов (100—250 г/смг). Они отличаются друг от друга составом магнитного сплава, формой внутрикорневой и покрывающей частей, толщиной, материалом амортизирующей прокладки или ее отсутствием. Магнитные вну!рикорневые фиксаторы показаны для фиксации частичных съемных зубных протезов, когда во рту имеются хорошо вылеченные корни, особенно при малом числе сохранившихся зубов. Внутрикорневые магнитные фиксаторы готовят лабораторным путем, отливая индивидуальные штифтовые культевые вкладки из специальных сплавов. Сложные магнитные фиксаторы изготавливают заводским путем.

Противопоказанием к фиксации съемных протезов с помощью магнитов являются те же случаи, что и при протезировании штифтовыми зубами.

Искусственные зубы

Для замещения утраченных зубов в базисе съемных протезов укрепляют искусственные зубы, которые и являются их третьей принципиальной составной частью. Все искусственные зубы, применяемые в современном протезировании, различаются по материалу, из которого они сделаны, способу крепления в базисе протеза и месту расположения в зубном ряду. Искусственные зубы изготавливают из фарфора, пластмассы и металла (нержавеющая сталь, платина, сплавы золота).

Искусственные зубы, применяемые для замещения дефектов зубных рядов, должны отвечать определенным требованиям. Они должны быть изготовлены из материала, не обладающего раздражающим или вредным действием. Это обще клинические требования. Кроме того, зубы должны иметь правильную анатомическую форму, красивую и разнообразную окраску, чтобы восполнить как недостаток функции жевания, так и эстетические нарушения. По цвету искусственные зубы имитируют естественный переход более светлой окраски

3 2 4 Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

полупрозрачного режущего края к более интенсивному и темному окрашиванию пришеечной области, Зубы не должны разрушаться от жевательного давления и должны мало стираться. Большое значение имеет способ соединения зубов с материалом базиса. Наилучшими являются такие зубы, которые монолитно соединяются с базисом протеза. Наконец материал, из которого сделаны зубы, должен быть доступным и дешевым. Это специальные требования. Все разновидности выпускаемых зубов представляются в специальных альбомах. Приводим образец инструкции по применению пластмассовых зубов.

ИНСТРУКЦИЯпоприменениюпластмассовыхзубов,

В целях улучшения качества протезирования разработан альбом фасонов и типов пластмассовых зубов. В основу альбома положена рациональная система, позволяющая стоматологу подобрать оптимальный по размеру и типу гарнитур зубов для протеза. Альбом дает возможность составить полные гарнитуры по 28 зубов к 5 средним размерам зубных дуг при анатомической постановке. Альбом имеет 14 размеров фронтальных зубов (верхних и нижних) и 5 коренных. 13 фронтальных фасонов (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14) являются основными и сочетаются с 1,2,3,4,5 фасонами жевательных зубов. 1-й фасон фронтальных зубов является дополнительным и предназначен для изготовления частичных протезов.

Все фасоны фронтальных зубов имеют три типа — прямоугольный, клиновидный и овальный, что обозначено в схеме соответствующими геометрическими знаками (рис. 364). Гарнитуры фронтальных зубов овального типа выпускаются только верхние, но они хорошо артикулируются с нижними прямоугольными и клиновидными зубами того же размера. 1,2 и 3 фасоны жевательных зубов имеют каждый по 2 гарнитура, отличающихся по высоте. Фасоны гарнитуров обозначаются номерами; большему номеру соответствует больший гарнитур. Гарнитуры фронтальных зубов от 2 до 14 номера и гарнитуры жевательных от 1 до 5 постепенно увеличиваются по высоте и ширине.

Для различия зубов и удобства работы стоматолога на прикорневом срезе каждого зуба имеется номер фасона и значок, обозначающий тип зуба, причем на верхних зубах значок вверху, а цифра внизу, на нижних зубах значок внизу, а цифра вверху.

Выпускаются также пластмассовые искусственные зубы в кассетах, в отдельных ячейках которых расфасованы зубы одного цвета, размера и формы. Такая расфасовка искусственных зубов удобна для их экономного расходования при изготовлении небольших съемных зубных протезов.

Необходимо учитывать, что отечественная промышленность выпускает искусственные зубы толь-

Рис. 364. Типы передних зубов.

ко одного типа — для ортогнатического прикуса. В связи с этим при наличии прогенического соотношения беззубых отростков необходимо проводить так называемую перекрестную постановку: жевательные зубы верхней челюсти справа устанавливать в протез на нижнюю челюсть слева и наоборот. В то же время ведущие зарубежные фирмы уже много лет выпускают специальные наборы и для других видов прикуса.

Износостойкость (стираемость) пластмассовых зубов не соответствует клиническим требованиям, поэтому сроки пользования съемными зубными протезами с пластмассовыми зубами не должны превышать 3-4 лет, В противном случае возможно возникновение функциональной перегрузки сохранившихся естественных зубов, поскольку последние стираются гораздо медленнее.

Пластмассовые зубы изготавливают из полимеров с объемной сетчатой и привитой структурой с введением люминофора (Эстедент-2). Они легко поддаются шлифовке, монолитно соединяются с пластмассой базиса протеза, поскольку имеют с ней общую химическую природу.

Фарфоровые зубы поступают в стоматологические кабинеты также гарнитурами, состоящими из передних и боковых групп, определенных типоразмеров и расцветки. Фарфоровые зубы не соединяются монолитно с пластмассой базиса, поэтому для их крепления разработаны специальные приспособления. По способу крепления различают кромпонные, диаторические и трубчатые зубы. Крампонами снабжены главным образом передние зубы, но их могут иметь и моляры. Крампоны представляют