учебник -5-575

.pdf

Глава 5. Этиология, патогенез, классификация дефектов зубов, методы лечения... 225

gЗак,202

226 Глава 5. Этиология, патогенез, классификация дефектов зубов, методы лечения...

Особенно популярно в таком случае применение литой культовой штифтовой вкладки. Эти проблемы не являются чисто ортопедическими и постепенно роль терапевта-стоматолога здесь будет возрастать.

Поэтому при начале препарирования корня с запломбированным каналом (оптимальногуттаперчевыми штифтами, гуттаперчевым штифтом с бакелитом, или интрадонтом; или апекситом — Вивадент, диакетом или одним из этих материалов) следует предусмотреть создание по периметру корня уступа под искусственную коронку ниже десневого края. Подготовка поверхности корня сводится не только к тщательной некротомии, но и выравниванию ее с помощью специального бора-фрезы корневого фейсера. В фабричных системах они используются, как правило, для создания на поверхности корня круглой площадки, углубляющейся в корень на 1—2 мм. Это углубление по форме и размеру (диаметру) соответствует головке штифта.

Фабричные штифты могут быть использованы во всех ситуациях как альтернатива литой штифтовой вкладке. Наиболее выгодно применение штифтов после эндодонтического лечения травматических повреждений пульпы и верхушечного периодонтита у молодых лиц.

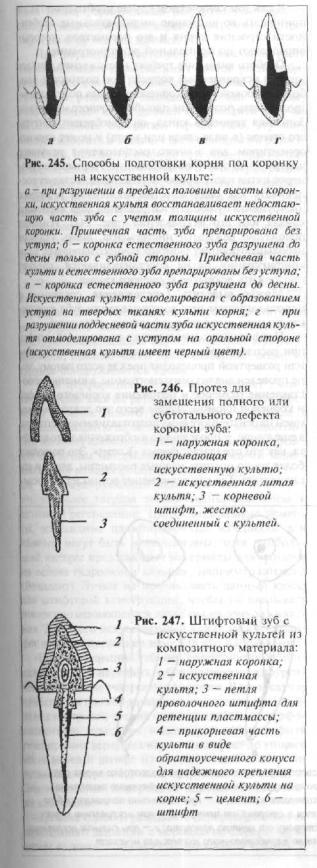

Протезирование штифтовым зубом с искусственной культей. Штифтовый зубе искусственной культей состоит из трех частей; штифта, жестко соединенной с ним искусственной культи и наружной коронки (металлической штампованной, фарфоровой или металлокерамической), изготавливаемой отдельно (рис. 246). В настоящее время этот вид протеза справедливо считается одной из самых эффективных конструкций. Применение его возможно даже в самых трудных клинических условиях, когда, например, культя корня разрушена под десной (применение искусственной культи позволяет одновременно решить задачу восстановления разрушенной части корня и коронки).

Преимущества этого вида протеза заключается в следующем. Во-первых, искусственную коронку, покрывающую культю, в случае необходимости (изменение цвета, дефекты коронки и др.) легко снять и заменить.

Во-вторых, при замене наружной коронки можно, не дожидаясь изготовления постоянной, в первое же посещение пациента изготовить провизорную коронку. Это благоприятно отражается на психическом состоянии больных, а людям, профессия которых связана с лекторской или артистической деятельностью, помогает сохранить трудоспособность.

В-третьих, при удалении рядом стоящего зуба наружную коронку можно снять, а культю вновь использовать, но уже для опоры мостовидного протеза.

В-пятых, возможно использование корней, поверхность которых частично или полностью закрыта десной, без предварительной гингивотомии.

В-шестых, возможно изготовление штифта, точно повторяющего форму подготовленного канала корня. Это делает соединение штифта и корня монолитным, обеспечивает надежную фиксацию протеза.

В-седьмых, открываются большие возможности в выборе вида искусственной коронки.

Искусственная культя со штифтом может быть изготовлена из серебряно-палдадиевого сплава, нержавеющей стали марок 1Х18Н9Т, 2XI8H9 и т. п., хромокобальтового сплава, акриловых пласт- \ масс холодного отвердения (норакрил-65) и композитных материалов (норакрил-100, акрилоксид, эвикрол, консайз и др.) в сочетании со штифтом из ортодонтической или кламмерной проволоки диаметром от 0,8—1,0 до 1,2—1,5 мм.

Наилучшие результаты достигаются в том случае, если искусственная культя изготавливается из сплава металлов и покрывается фарфоровой или металлокерамической коронкой. Протезирование осуществляется в следующем порядке.

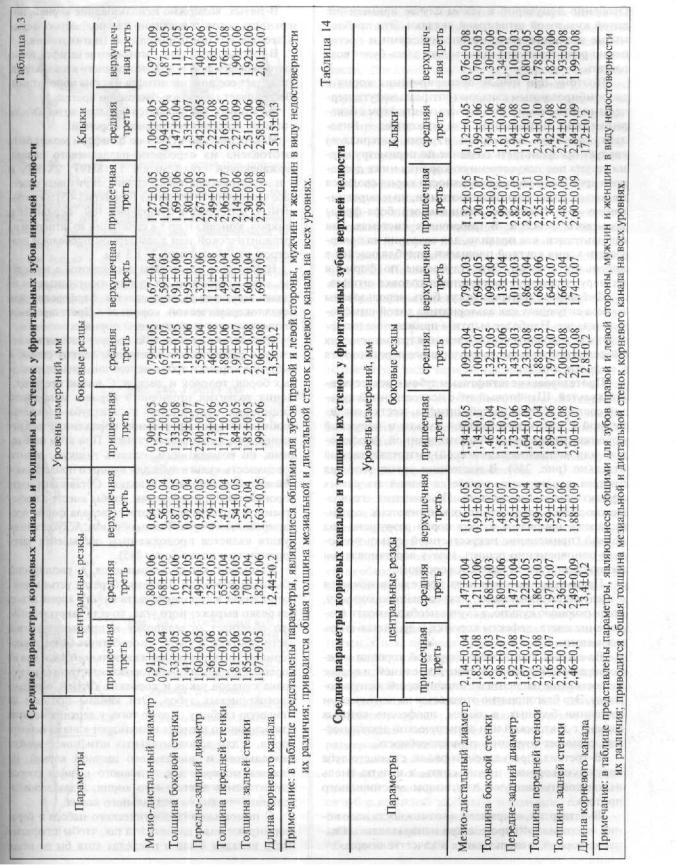

Подготовку культи зуба следует начинать с иссечения размягченного дентина, тонких стенок и выступов коронки зуба с использованием шаровидных боров, головок и дисков. С целью предотвращения развития вторичного кариеса и прочного соединения поверхности культи зуба и вкладки необходимо сошлифовывание пораженных твердых тканей зуба до здоровых тканей. При этом необходимо, по возможности, создать гладкую, ровную поверхность культи зуба для лучшего прилегания к ней литой штифтовой вкладки. Оставшаяся часть коронки препарируется так, чтобы вместе с искусственной культей она соответствовала форме препарированного зуба. Таким образом, искусственная культя является продолжением оставшейся части коронки или корня (рис. 245).

Корневой канал вскрывается и расширяется обычным способом. Полезно переход устья корневого канала в торцевую часть культи корня делать без резко выраженного угла, то есть закругленным. Это облегчает моделировку и припасовку лтой части протеза, а также способствует более равномерному распределению жевательного давления на корень. Повышенной осторожности требует подготовка каналов узких и коротких корней, особенно многокорневых зубов. Эти каналы проходят на меньшую глубину. Кроме того, у верхних моляров для основного штифта используют каналы небного корня, а для дополнительных штифтов - каналы мезиального и дистального щечных корней. На нижних молярах для основного штифта опорой служит канал дистального корня, а для дополнительного — каналы мезиального корня.

В-четвертых, открывается возможность наложения мостовидного протеза при непараллельных каналах корней, используемых в качестве опоры.

С помощью эндодонтическо! о набора и боров формируют ложе для штифта так, чтобы штифтовая часть вкладки была в пределах хотя бы не менее

Глава 5. Этиология, патогенез, классификация дефектов зубов, методы лечения... 227

1/2 длины корня. При коротком штифте менее 1/2 длины корня после укрепления литой культевой штифтовой вкладки возможно развитие осложнения — поломка корня или откол его пришеечной части. Доказано, как уже указывалось, что оптимальной является длина штифта, равная 2/3 длины корня. При таких размерах штифта сводится до минимума опасность поломки корня зуба и расцементирование вкладки, достигается наибольшая устойчивость ее во время функционирования системы: корень зуба — литая культовая штифтовая вкладка - покрывная конструкция (рис. 246).

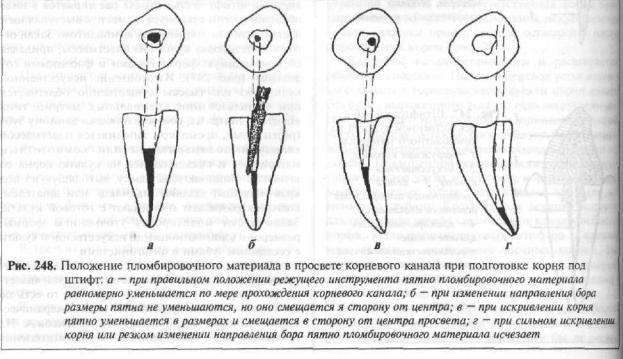

В последнее время искусственную культю для последующей коронки можно делать следующим образом. К подготовленному каналу корня припасовывается проволочный штифт, выступающая часть которого (в форме петли, насечки или расплющенная) должна способствовать удержанию пластмассы (рис. 236). После припасовки штифта можно применить два способа изготовления культи.

При первом способе канал и культя корня смазываются тонким слоем вазелинового масла, приготавливается пластмасса и в виде теста наносится на предварительно обезжиренный штифт. Штифте пластмассой вводится в корневой канал и извлекается. На непокрытую часть штифта наслаивают пластмассу и опять получают отпечаток. Это делают до тех пор, пока не будет получено точное отображение корневого канада. Затем пластмасса наслаивается на внекорневую часть штифта с избытком. После ее затвердевания культе придают вид препарированного под искусственную коронку зуба. Изготовленная культя со штифтом укрепляется цементом.

При втором способе в подготовленном канале корня цементом фиксируют проволочный или стандартный шгифт. Устье канала расширяется в виде обратноусеченного конуса и вместе с выступающей частью штифта закрывается композитом. Заканчивают моделировку культи из пластмассы, придавая ей необходимую форму борами и фасонными головками (рис. 247). Изготовление искусственной культи из пластмассы существенно облегчается при использовании специальных матриц типа «Evicrol». Матрица, соответствующая данному зубу (резец, клык, премоляр), заполняется пластмассой холодной полимеризации или композитным материалом и накладывается на культю корня со штифтом. Лишнюю пластмассу, выходящую из-под края матрицы, уддляют гладилкой или шпателем, колпачок разрезают и снимают с готовой культи. Заканчивают моделировку уточнением формы, размерови взаимоотношений искусственной культи с соседними зубами и антагонистами.

Наряду с общеизвестными штифтовыми конструкциями, из которых наиболее оптимальной является зуб с корневой защиткой и кольцом, то есть по Ричмонду, успешно применяется металл окерам и ческий с некоторой модификацией (Кузьменков А. Н., Аболмасов Н. Г., 1988). Технология его изготовления

228 Глава 5. Этиология, патогенез, классификация дефектов зубов, методы лечения...

заключается в следующем. Подготовку канала корня осуществляют по общепринятой методике с учетом его формы, толщины стенок и данных рентгенограммы. Для лучшего обзора и оперативного доступа применяют оттесняющую десну нитяную или ватную туранду, а у некоторых больных при необходимости можно иссечь нависающую слизистую оболочку.

Восковую композицию протеза получают прямым способом из моделировочного воска «Лавакс», при этом анатомическую форму будущего зуба следует восстанавливать с учетом последующего керамического покрытия толщиной 1,0—1,2 мм. Полученный и смоделированный оттиск-культя по обычным правилам отливается из кобальтохромового сплава, обрабатывается и припасовывается, после чего получают слепки силиконовыми массами. Затем по полученным оттискам готовят модели, причем рабочую — из высокопрочного гипса и на металлическую культю наносят керамический слой по способу, аналогичному с другими протезами. Необходимо отметить, что металлическая часть штифтового зуба, расположенная ниже десневого края, также облицовывается фарфором. Последнее имеет существенное значение, так как со слизистой контактирует только керамическая часть, к которой мягкие ткани индифферентны, и с течением времени не происходит изменения облицовки в цвете. Данная конструкция позволяет не делать покрывную коронку, и пригодна в тех случаях, когда оставшийся корень выстоит на уровне десны или даже несколько ниже. После нанесения всех слоев керамической массы, припасовки и глазуровки протез укрепляется в корневом канале цементом по обычной методике.

В каждом конкретном случае необходимо также принимать во внимание индивидуальные особенности строения корня и его параметров, которые определяют по прицельной рентгенограмме.

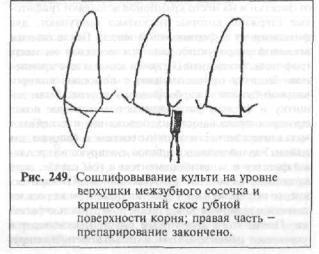

Особого внимания требует прохождение каналов узких и искривленных корней. При подготовке наиболее глубокой части корневого канала полезно контролировать положение пломбировочного материала. Заполняя корневой канал, он приобретает контуры его стенок (в виде овала или круга) и может служить ориентиром для точного расположения режущего инструмента при препарировании. Уменьшение размеров пятна пломбировочного материала следует расценивать как свидетельство отклонения режущего инструмента от общего направления хода корневого канала или его искривления (рис. 248). Изменив положение режущего инструмента, вновь удаляют небольшую порцию пломбировочного материала. Если конфигурация пятна восстанавливается, следует продолжить вскрытие корневого канала.

Можно выделить 2 осложнения, связанных с использованием при восстановлении зуба внутриканального штифта: перфорация и трещина.

Перфорация корня в связи с постановкой штифта при распломбировке и расширении канала сверлом или разверткой происходит прежде всего потому, что | не проведен анализ рентгенограммы, а именно, сопоставление размеров и положения корневого штифта и корневой пломбы. Лучше всего это делать наложением на рентгеннограмму подготавливаемого штифта, а еще лучше -прозрачного изображения этого штифта, как это предлагает фирма «Komet». Это позволяет более точно оценить нужные параметры, длину и его ! положение. Так как осложнение возникает на после-

Глава 5. Этиология, патогенез, классификация дефектов зубов, методы лечения... |

229 |

дних этапах формирования искусственного канала, следует чаще обращаться к рентгенограмме, контролируя по ходу все эти данные.

При формировании канала в апикальной трети корня возникает опасность случайной распломбировки всего канала. В этом случае вновь созданная проблема решается эндодонтически. Поэтому искусственный канал должен не доходить на 3 мм до апикального отверстия. Кроме того, эту зону следует избегать и в связи с дельтовидными разветвлениями, резкими изгибами естественного канала

икорня, способными привести к его перфорации. Перфорации чаще всего происходят при форми-

ровании канала, где корневая пломба выполнена из цинк-фосфатного цемента. При этом следует строго следовать принципам распломбировки канала. Начав при этом создание канала шаровидным бором, можно перейти на сверло (но не развертку), по диаметру превосходящее естественный канал.

При резком истончении стенки корня возникает болевая реакция со стороны периодонта. Если перфорации не произошло, то боль разлитая и зондирование стенок канала эндодонтическими инструментами, зондом безболезненное. При перфорации, помимо четко локализованной боли, на турунде обнаруживается кровь.

Если перфорация установлена, следует попытаться, полагаясь на репаративные процессы, провести лечение нового искусственного выхода в периодонтальную щель по принципам эндодонтии. Это означает пломбирование этого канала в пределах его длины материалами, обладающими минимальными раздражающими свойствами, а еще лучше - стимулирующими цементогенез. Цемент - это наиболее твердая зубная ткань, способная к активной регенерации. Цинк-эвгенольные цементы, эпоксидные пломбировочные материалы для каналов могут быть использованы, хотя наибольший интерес представляют материалы для каналов на основе гидроокиси кальция, например апексид (Вивадент). Лучше не использовать данный канал для штифтовой конструкции, чтобы не оказывать постоянно меняющегося давления на зону заживления. Для этого искусственный канал можно модифицировать, несколько изменив его направление.

При перфорации губной поверхности и апикальной части передних зубов возможно хирургическое вскрытие участка перфорации. В этом случае прибегают к пломбированию искусственного канала под контролем зрения цементом и самого перфорационного отверстия амальгамой. Может быть резецирована верхушка корня и в дефект до упора в кость выведен штифт из нержавеющей стали или титана диаметром 1,2 мм с закругленным концом. Долговременный контроль за пациентом здесь такженеобходим.

Трещинакорня.Врезультатеперераспределения жевательного давления с коронки на корень через штифт возникает опасность образования трещин и

раскола корня. Этому способствуют следующие моменты; большой диаметр штифта, ввинчивание штифта (диаметр штифта больше диаметра канала), конусообразный тип штифта, отдаленный срок депульпации (2-3 и более года назад), пожилой возраст пациента, метод пломбирования канала (вертикальная или латеральная конденсация).

Клиническая картина полной трещины заключается в боли при накусывании на зуб, подвижности и выпадении штифтовой конструкции. При осмотре выявляются подвижные стенки корня.

Лечение трещины корня - хирургическое удаление зуба.

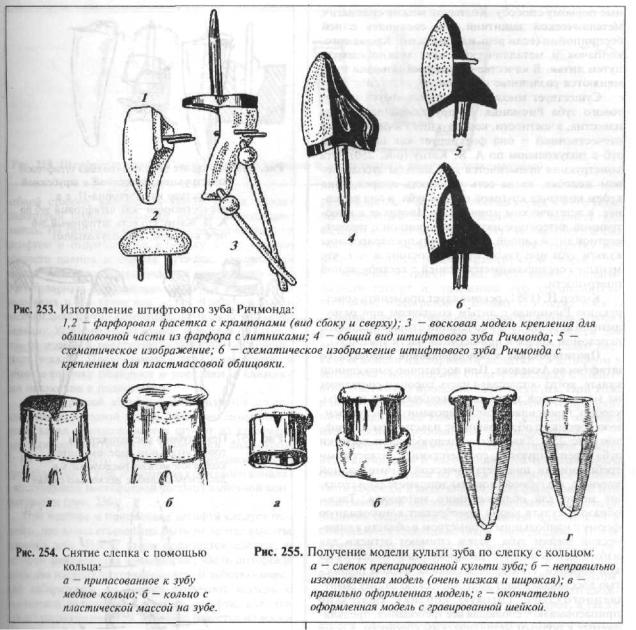

Из всех имеющихся общеизвестных штифтовых зубов наиболее оптимальной считается конструкция по Ричмонду, то есть с корневой зашиткой и кольцом. Мы сочли необходимым подробно описать последовательность изготовления этой классической оригинальной конструкции, состоящей из колпачка, штифта, металлического ложа (все это делают из сплава золота), спаянных в единое целое. В ложе располагается фарфоровая фасетка.

Надкорневую часть препарируют следующим образом (рис. 249). С вестибулярной стороны корень сошлифовывают до уровня десны настолько, чтобы соответствующая часть кольца, не травмируя круглую связку и не слишком выступая из десневой бороздки, имела в этом месте достаточно надежную опору. Высота надкорневой части с вестибулярной стороны зависит от глубины десневой бороздки. Если бороздка настолько глубока, что в нее можно спрятать видимую часть кольца, то надкорневую часть зуба с вестибулярной стороны можно сошлифовать до уровня десны. Это даст хороший эстетический эффект. Однако насильственное проталкивание кольца в неглубокую бороздку повлечет за собой разрыв круговой связки с последующей ретракцией десны. С оральной стороны над десной оставляют 1,5—2 мм высоты корня.

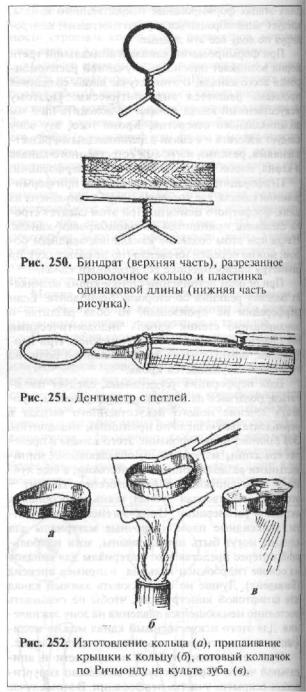

Колпачок можно изготовить двумя способами. Измеряют диаметр подготовленной культи корня

230 Глава 5. Этиология, патогенез, классификация дефектов зубов, методы лечения...

при помощи тонкой проволоки ~ биндрвга (рис. 250). Можно это сделать дентиметром. Дентиметр с петлей представлен на рис. 251. Он представляет собой ручку, к конце которой имеются два отверстия; в них продевается проволока, в виде петли накладывается на корень и закручивается до плотного прилегания к его стенкам. Затем проволоку разрезают в одном месте и соответственно ее длине вырезают пластинку, а затем (см, рис. 252) изготавливают кольцо толщиной 0,25— 0,28 мм, высотой 4—4,5 мм из золотого сплава 900 пробы (можно золотойлатиновыи сплав). Кольцотщательно припасовывают к культе зуба в соответствии с топографией зубодесневого желобка. К кольцу припаивают из однородного сплава пластинку в виде крышки (с небной стороны желательно оставить небольшой выступающий кончик, как видно на рис. 252, это облегчит получение оттиска при необходимости). Затем в крышке делают бором отверстие соответственно проекции устья корневого канала (чтобы не ошибиться - можно заполнить полученный колпачок размягченным воском, наложить на культю, и на воске отпечатается вход в корневой канал, что и будет ориентиром места сверления отверстия). После этого колпачок вновь накладывается на культю и через сделанное отверстие вводится золотоплатиновый штифт, предварительно припасованный к корневому каналу. Снимается слепок, получается модель, на которой штифт золотым припоем соединяется с колпачком, и вновь его накладывают на культю). Получают полные слепки зубных рядов обеих челюстей, модели которых в положении центральной окклюзии загипсовывают в окклюдатор. Затем приступают к припасовке фарфоровой фасетки к вестибулярной поверхности колпачка и моделируют из воска будущее металлическое ложе для фасетки.

Для предупреждения смещения искусственного зуба со своего места смазывают его вестибулярную поверхность маслом, покрывают i ипсом для создания ложа, захватывая и стоящие рядом зубы. После этого моделируют защитку для фасетки с учетом положения зубов-антагонистов. Затем удаляют гипсовое ложе, осторожно отделяют восковую репродукцию защитки от фасетки и на место крампонов вставляют графитовые стержни, которые несколько выступают, для фиксации их в формовочной массе. После замены восковой репродукции защитки металлом на месте графитовых стержней остаются каналы для крампонов. Защитку припасовывают с помощью копировальной бумаги и карборундовых кругов. Затем защитку и фасетку устанавливают в гипсовое ложе, проверяя правильность их положения и склеивают металлические части липким носком и гипсуют для пайки. Удалив излишки припоя, полируют и укрепляют фасетку в защитке цементом в том случае, если крампоны пуговчатые. Если крампоны цилиндрические, то после фиксации фасетки цементом их расклепывают и шлифуют заподлицо с поверхностью фасетки. После этого щтифтовый зуб припасовывают и укрепляют цементом. С этой целью корень изолиру-

стен от попадания на него слюны ватным тампоном, канал, культя и штифтовой зуб дезинфицируются спиртом, обезжириваются и высушиваются эфиром или теплым воздухом. Цемент замешивается такой же консистенции, как для пломбирования канала, и вносится небольшими порциями, покрывая канал тонким слоем. Оставшуюся часть цемента используют для обмазки штифта и колпачка. Штифт вводят • канал корня, проверяют точность установления кол-; пачка и удерживают протез до затвердения цемента.

Глава 5. Этиология, патогенез, классификация дефектов зубов, методы лечения... 23 1

При удалении остатков цемента следует соблюдать осторожность, движения инструмента (крючок, экскаватор) должны быть направлены от режущего края кдесне. Усилия, приложенные в обратном направлении, могут привести к смещению штифтового зуба.

Колпачок, плотно охватывающий культю корня, дает конструкции штифтового зуба Ричмонда неоспоримое преимущество перед другими конструкциями штифтовых зубов. Он способствует укреплению придесневой части корня, усиливает фиксацию штифтового зуба, защищает цемент в корнеотелюны. Втоже время покрытие колпачком имеет и недостатки. Приходится максимально укорачивать губной край культи, а для обеспечения надежной фиксации колпачок продвигается глубо-

ко в десневой желобок. Это вызывает повреждение краевого пародонта и способствует развитию его хронического воспаления. Применение этой конструкции может быть рекомендовано на устойчивых корнях с достаточно хорошо сохранившейся культей и выраженным десневым карманом.

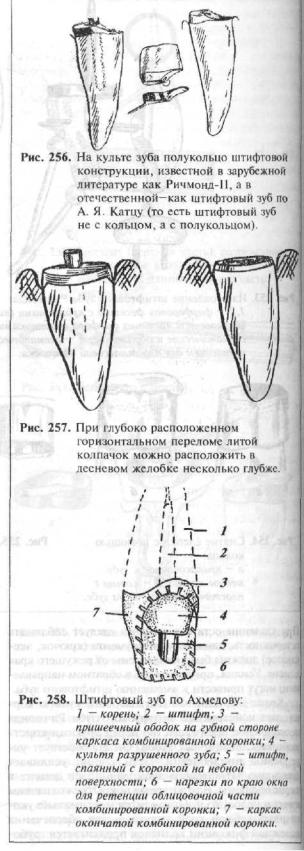

При втором способе, который можно считать модифицированным, с подготовленной культи корня снимают оттиск (лучше двойной, по кольцу (рис. 254, 255), или п крайнем случае густым гипсом). Далее по обычной методике одного из видов штамповки получают колпачок (он может быть из золотого сплава, серебряно-палладиевого, нержавеющей стали). Полученный колпачок припасовывают, выполняя манипуляции, аналогич-

2 32 Глава 5. Этиология, патогенез, классификация дефектов зубов, методы лечения...

ные первому способуКолпачок можно спаивать с металлической зашиткой или соединять с ней бесприпойно (если речь идет о стали). Кроме того, колпачок и металлическое ложе можно сделать путем литья. В качестве облицовочного слоя применяются различные пластмассы.

Существует множество разновидностей штифтового зуба Ричмонда. В зарубежной литературе известна, в частности, конструкция Ричмонд-II, а в отечественной — она фигурирует как штифтовой зуб с полукольцом по А. Я. Катцу (рис. 256). Эта конструкция применяется при мелком зубодесневом желобке, когда есть опасность повреждения краем колпачка круговой связки зуба, и она выгоднее, в эстетическом отношении. Иногда ее в иностранной литературе называют коронкой с трехчетвертной литой каппой. Особенность препарирования культи зуба при таком протезе состоит в том, что меньше сошлифовывается тканей с вестибулярной поверхности.

Kirsten H. (1981) рекомендует применять конструкцию Ричмонда с литым колпачком при разрушенной коронке зуба в сочетании с горизонтальным переломом корня в пришеечной части (рис. 257).

Протезирование комбинированной коронкой со штифтом по Ахмедову. При достаточно выраженной культе, когда оставшаяся часть коронки составляет не менее одной трети ее первоначальной высоты, удобно применять комбинированную искуственную коронку с облицовкой из пластмассы и штифтом (рис. 258). Для этого оставшуюся часть коронки зуба препарируют в соответствии с известными требованиями при металлической штампованной коронке, а с губной стороны дополнительно создают место для облицовочного материала. Таким образом, культя корня приобретает конусовидную форму с наибольшим периметром в области клинической шейки зуба. Затем снимают оттиски для изготовления полной штампованной металлической коронки. При ее моделировке воском полностью восстанавливают анатомическую форму разрушенного зуба. Готовую коронку тщательно припасовывают, соблюдая все требования, предъявляемые к полным металлическим коронкам. Кроме того, необходимо иметь в виду, что при неточной подготовке культи корня правильно установить штампованную коронку по отношению к антагонистам и рядом стоящим зубам не удается. Даже небольшое отклонение затрудняет создание эстетически приемлемой облицовки и препятствует привычным окклюзионным взаимоотношениям искусственной коронки с антагонистами.

После проверки коронки подготавливают корневой канал, и припасовывают штифт. Коронку заполняют воском и накладывают на культю. Ориентируясь проекцией устья корневого канала на небной стороне коронки делают отверстие для штифта. Коронку вновь заполняют расплавленным воском, накладывают на культю, через отверстие на

Глава 5. Этиология, патогенез, классификация дефектов зубов, методы лечения... 233

небной стороне коронки в канал корня вводят подогретый штифт, снимают оттиск и получают модель. На гипсовой модели коронку спаивают со штифтом и отправляют в клинику для проверки точности паяния и снятия оттиска. На рабочей модели заканчивают изготовление штифтового зуба. Вестибулярную поверхность коронки вырезают в виде окна и по краю его делают ретенционные насечки аналогично комбинированной коронке по Белкину. Устанавливают каркас коронки со штифтом на модель и восстанавливают губную поверхность воском. После замены его на пластмассу готовую коронку полируют и передают в клинику для наложения в полости рта.

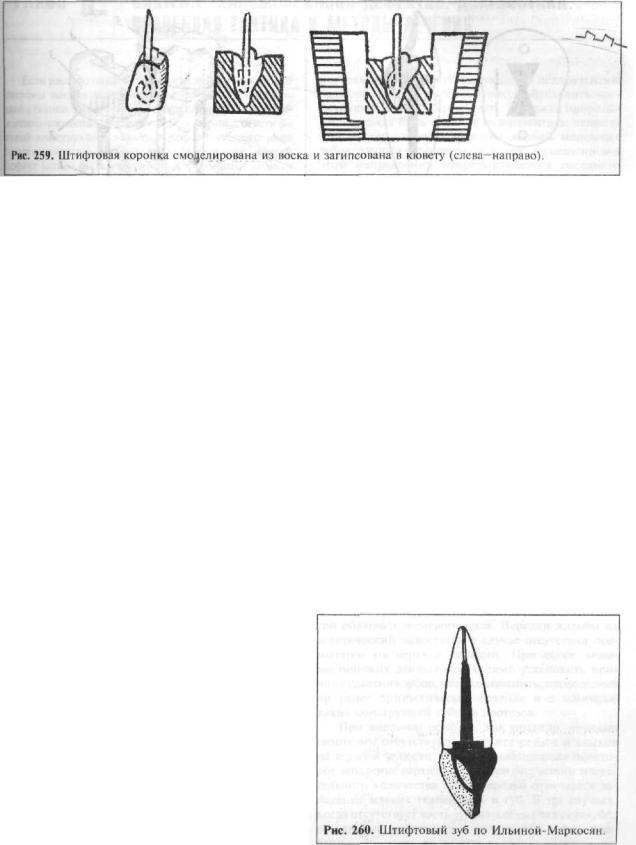

Самой простой конструкцией является пластмассовый штифтовой зуб. В подготовленный корневой канал припасовывается штифт из кламмерной или ортодонтической проволоки диаметром 1-1,8 мм (диаметр зависит от функциональной принадлежности зуба и размеров корневого канала) с выступающей внекорневой частью различной конфигурации (рис. 236).

При подборе и припасовке штифта следует помнить, что длина его должна быть не менее высоты коронки зуба. После этого получается слепок, в котором фиксирована внекорневая часть штифта и свободно выстоит внутрикорневая. В зуботехнической лаборатории по слепку получают модель с выстоящей внекорневой частью штифта, как это представлено на рис. 259. Зуб моделируется из воска и последний по общепринятым правилам, описанным вовсех учебниках и представленным на рис. 259, заменяется на избранную пластмассу. Готовый зуб припасовывают в полости рта, шлифуют, полируют и фиксируют в корневом канале.

Ильина-Маркосян Л. В. предложила замену надкорневой пластинки (см. описание зуба по Ричмонду) вкладкой с поперечным сечением 2—3 мм. По ее мнению, вкладка должна плотно прилегать к стенкам полости, подготовленной в культе корня. Это приспособление в сочетании с круглым проволочным корневым штифтом автор назвала «амортизатором» или «фиксатором». Методика изготовления такой конструкции (рис. 260) следующая.

После решенил-ащщоса о пригодности корня к протезированию сошлифовывают его культю до

уровня десны. Расширяют канал корня и в его устье по известным правилам формируют полость для вклалки кубической формы. Из специального воска моделируют вкладку и надкорневую защитку непосредственно в полости рта (прямой способ).

Обрезав излишки воска, берут ранее припасованный штифт и, удерживая его крампонными щипцами, подогревают. Вводят его через воск и охладив водой, штифт извлекают из канала, проверяют точность отображения на воске полости для вкладки и устья корневого канала и передают восковую модель надкорневой защитки со штифтом и литейную лабораторию. Отлитую вкладку с защитной пластинкой проверяют в полости рта. При этом в первую очередь контролируют точность прилегания к корню всей конструкции. Если она отвечает необходимым требованиям, снимают оттиск.

Искусственная коронка на надкорневой защитке моделируется и изготавливается традиционным способом. Сначала из воска моделируется небная часть коронки в виде защитки для фарфоровой или пластмассовой облицовки и заменяется на металл. Защитка спаивается с надкорневой пластинкой и покрывается облицовочным материалом. После изготовления всей конструкции она вновь проверяется в полости рта и после тщательной коррекции и полировки укрепляется на опорном зубе цементом.

Многие клиницисты справедливо отмечают сложность изготовления этого штифтового зуба, а также

234 Глава 5. Этиология, патогенез, классификация дефектов зубов, методы лечения...

то, что при этом еще больше ослабляются стенки |

же разрушение коронки шестых и седьмых зубов |

корня, увеличивается возможность их поломки. |

захватывает уровень бифуркации, то корни прак- |

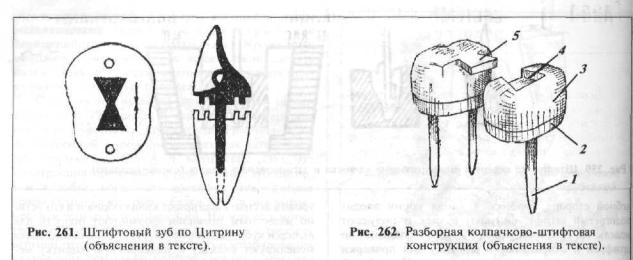

Цитрин Д. Н. предложил вместо кубической |

тически всегда удаляются. Вместе с тем их также |

формы вкладку в виде двух встречных треугольни- |

можно использовать для укрепления штифтовых |

ков, соединенных вершинами (рис. 261). Он считает |

зубов. Применяется так называемая разборная кол- |

их более устойчивыми в передне-заднем направле- |

пачково-штифтовая конструкция, представляющая |

нии и при этом требуется меньшее препарирование |

два литых колпачка (2) со штифтами (!) на каждый |

боковых стенок канала. Кроме того, дополнительно |

корень в отдельности и соединяющихся между |

предлагается в корневую покрышку впаивать 2—3 |

собой литыми элементами (3) по типу «ласточки- |

штифтика; а в оральной и вестибулярной стенках |

ного хвоста» (4; 5) (рис. 262). Эта конструкция |

корня делать соответствующие им каналы. |

особенно показана при отсутствии параллельности |

Клинические наблюдения показывают, что |

корней. |

штифтовые конструкции при разрушении много- |

|

корневых зубов применяются все-таки редко. Если |

|