учебник -5-575

.pdf

Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в эубочелюстной системе. |

335 |

"Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

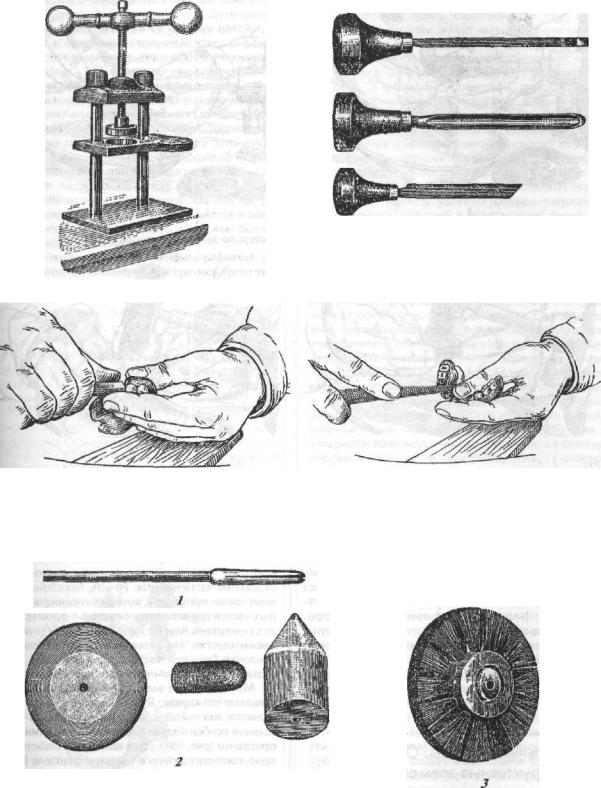

Рис. 377. Штихели.

Рис 376. Пресс для выдавливания гипса из кювет

Рис. 378. Правильное положение штихеля. |

Рис. 379. Положение напильника и обрабатываемого |

- - |

протеза во время отделки. |

|

Рис. 380. Инструменты для шлифовки:

1 - бумагодержатель; 2 - фильцы; 3 — щетка.

336 Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. Классификация дефектов. /Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

а |

6 |

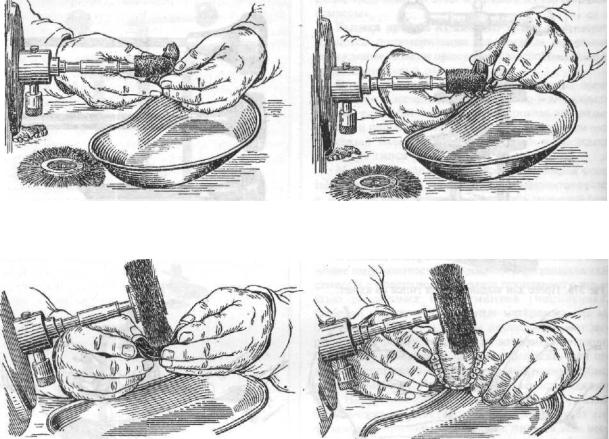

Рис. 381. Правильная (о) и неправильная (б) фиксация протеза во время полировки фильцем.

а |

6 |

Рис. 382. Правильное (а) и неправильное (б) положение протеза во время полировки щеткой.

Для придания поверхности протеза зеркального блеска используют мягкие нитяные щетки и мел. замешанный на воде или минеральном масле, Поверхность протеза, обращенную к слизистой оболочке протезного ложа и искусственные пластмассовые зубы полируют мягкими щетками, без сильною давления во избежание страния пластмассы и нарушения формы и рельефа. Металлические части протеза (кламмеры, металлические зубы), полируют крокусом или пастой ГО И.

Для предупреждения поломки протеза при полировке в ниболее тонких участках создают гипсовое ложе.

Бюгельные протезы. Основные конструктивные элементы

Среди съемных конструкций, применяемых для восстановления частичной потери зубов, особое место занимают бюгельные протезы.

Основными элементами дугового протеза являются: дуга, опорные приспособления (кламмера, замковые крепления, телескопические коронки, балочные системы и др.), седловидная часть с искусственными зубами. Дуга соединяет в единое целое отдельные части протеза. То есть, бюгельными называют такие протезы, в которых соединение отдельных частей производится бюгелем — дугой (в переводе с немецкого Biigel — дуга). Они имеют то основное преимущество, что оставляют свободной слизистую оболочку большей части протезного ложа. Еще ил называют скелетными или скелетированными.

Металлические элементы бюгельного протеза составляют его каркас. Дуга (бюгель) съемного протеза является важнейшим элементом и главной отличительной особенностью в сравнении с пластиночными протезами (рис. 353). Дуга выполняет стабилизирующую, соединительную и опорную функции. Размеры и положение бюгеля зависят от челюсти, на которой он расположен, вида и локализации дефектов зубного ряда, формы и глубины небного свода, формы орального ската альвеолярной части, степени выраженности пунктов анатомической ретенции. При этом учи-

Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в эубочелюстной системе. |

337 |

Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

тывают рефлексогенные зоны языка, степень податливости слизистой оболочки и др. Дуга должна отстоять от слизистой оболочки челюсти на 0,7—1 мм во избежание образования пролежней, что зависит от податливости тканей протезного ложа и подвижности опорных зубов. Она не должна препятствовать свободным движениям уздечки языка и вызывать неприятные ощущения. Дугу желательно делать симметричной, при этом она должна повторять конфигурацию твердого неба или альвеолярной части (отростка).

На верхней челюсти дуга имеет ширину 5— 10мм, толщину 1,5—2 мм, полуовальную форму с закругленными краями. Наиболее рационально располагать ее на границе между средней и задней третями неба на 10—12 мм впереди «линии А». При этом в большинстве случаев исключаются изменение фонетики, позывы на рвоту и больные быстрее адаптируются к протезу.

При резко выраженном рвотном рефлексе дугу можно расположить поперечно в средней трети твер-

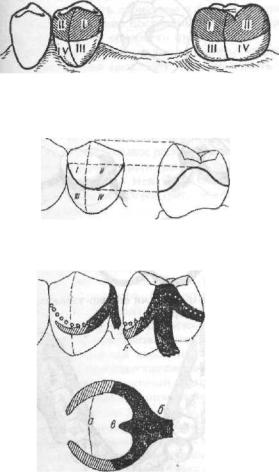

Окклюзионная (заштрихована) и гингивальная части коронки зуба.

Рис. 383. Коронка зуба с нанесенным экватором и четырьмя квадрантами.

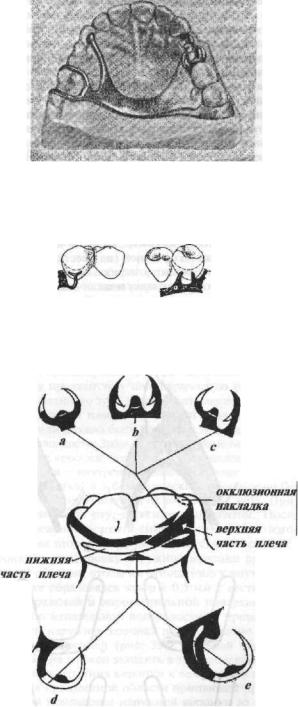

Рис. 384. Опорно-удерживающнй кламмер:

а - плечи; б — тело; в — окклюзионная накладка.

дого неба или в переднем отделе (при выступай и и торуса твердого неба). Расположение дуги против торуса твердого неба может вызвать ее внедрение н истонченную слизистую оболочку, покрывающую это образование и привести к декубитальной язве.

При переднем расположении дугу делают шире и тоньше, в виде металлической пластинки для уменьшения ее влияния на фонетику. В редких случаях дугу протеза располагают с вестибулярной стороны.

Характерной особенностью бюгельных протезов является комбинированный способ передачи жевательной нагрузки через иериодонт опорных зубов и мягкие ткани, покрывающие беззубые альвеолярные отростки. Одной из составных частей бюгельного протеза является опорно-удерживаю- щий кламмер, который и обеспечивает такой способ распределения жевательного давления.

Для правильного понимания распределения давления на опорный зуб следует объяснить топографию различных частей его клинической коронки. Клиническая коронка имеет 5 изогнутых поверхностей: окклюзионную (жевательная поверхность или режущий край), вестибулярную, оральную и две контактные. Вертикальная линия, проведенная по направлепию длинной оси зуба, делит его на мезиальную и дистальную половины. Линия, проведенная через наиболее выступающие точки зуба, является его экватором. Вертикальная осевая линия на вестибулярной и оральной поверхностях, пересекаясь с экватором зуба, образует четыре квадранта, нумерация которых начинается со стороны дефекта (рис. 383). I и II квадранты называются окклюзионными, а в функциональном отношении опорными; III и IV соответственно гингивальными и ретенционными.

Та часть, которая находится между экватором и шейкой зуба, называется ретенционной или удерживающей. Плечо кламмера, расположенное на этой поверхности, удерживается экватором зуба. Такие кламмера называются удерживающими. Часть зуба между экватором и окклюзионнй поверхностью называется опорной. Кламмера или их детали, расположенные в этой области, не смещаются по напраапению к десне, так как этому препятствуют выступающие участки зуба. Кламмера, детали которых располагаются на обеих частях коронки зуба (опорной и ретенционной), называются комбинированными или опор- но-удерживаюшими. Литой опорно-удерживающий кламмер. который широко применяется в бюгельных протезах, был предложен Acker в 1926 году.

Основная задача опорного кламмера — передавать жевательное давление на периодонт опорного зуба с помощью окклюзионной накладки или других деталей, расположенных на опорной части зуба. Зуб, на который падает жевательное давление, находится в состоянии перегрузки. Задача врача - выбрать такую конструкцию кламмеров, чтобы они не перегружали опорные зубы, а рационально распределяли жевательное давление между ними и слизистой оболочкой протезного ложа.

3 3 8 Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

Спорно-удерживающие кламмеры являются более совершенными в функциональном отношении, чем обычные удерживающие. В конструкции опорноудерживающих кламмеров выделяют опорную окклюзионную накладку, плечо (как правило, два — вестибулярное и оральное) и тело (рис. 384). В плече кламмера выделяют опорную и удерживающие части. Опорная часть плеча неупругая и так же, как и окклюзионная накладка, выполняет функцию опоры и стабилизации. Ретенционную функцию выполняет окончание плеча кламмера, которой свойственны высокие упругопрочностные характеристики (зависящие от профиля, длины и вида сплава).

Окклюзионная накладка опорно-удерживаю- шего кламмера располагается в межбугорковой бороздке премоляров и моляров или на зубном бугорке клыка и предназначена для передачи вертикальной компоненты жевательного давления на пародонт опорных зубов и удерживания протезов от погружения в слизистую оболочку. Для выполнения своей функции окклюзионная накладка должна быть достаточно жесткой, что достигается чаще всего за счет ее толщины (не менее 1,5—2 мм). Следует особенно обращать внимание на недопустимость истончения области перехода окклюзионной накладки в тело кламмера, так как это может привести к быстрой поломке или прогибу кламмера, погружению протеза и травме подлежащих тканей. Если межбугорковая фиссура недостаточно глубока для расположения полноценной окклюзионной накладки, можно провести искусственное ее «углубление» путем сошлифовывания жевательных опорных зубов. В тех случаях, когда жевательные бугры опорных зубов плохо выражены, искусственную выемку создают за счет препарирования зуба и изготовления коронки. Естественно, что препарирование выемки должно осуществляться с учетом толщины будущей металлической коронки. Возможно также формирование полости для окклюзионной накладки во вкладке типа «инлей» (рис. 385).

Опорные части кламмера располагаются с оральной и вестибулярной сторон зуба и в силу своей жесткости препятствуют смешению протеза в горизонтальном направлении при боковых движениях. Удерживающая часть плеча, обладая пружинящими свойствами, легко проходит через экватор и, плотно охватывая зуб, препятствует вертикальному смешению протеза.

Спорно-удерживающие кламмеры можно изготавливать гнутыми из специальных заготовок, но более точными являются литые. Однако, у литых кламмеров значительно уменьшаются пружинящие свойства. Эта проблема до настоящего времени полностью не решена. Попытки подвергнуть литые опорно-удерживаюшие кламмеры специальной обработке (термической, высокочастотной и пр.), чтобы увеличить их упругие свойства, не дали существенных результатов.

Кроме при веденного типичного расположения окклюзионных накладок на опорном зубе, возможны и другие варианты. При одиночно стоящих зубах, особенно молярах, для правильной передачи жевательной нагрузки по оси зуба целесообразно располагать накладки с двух контактных сторон.

Если опорный зуб имеет наклон в сторону дефекта, лучше окклюзионную накладку расположить с противоположной стороны, а при возможности удвоить ее, захватив соседний зуб.

При патологической подвижности зубов для придания протезу большей устойчивости кламмер можно сделать двойным (рис. 386).

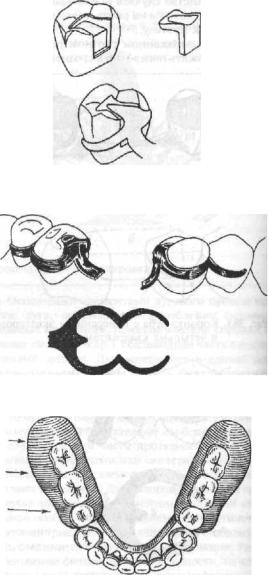

Рис. 385. Вкладка в зубе для окклюзионной накладки.

Рис. 386. Двойные плечи спорно-удерживающего кламмсра.

Рис. 387. Непрерывный оральный кламмер и схема его действия на опорные зубы.

Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения а зубочелюстной системе. |

3 3 9 |

Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

К опорным кламмерам относится также орально |

|

|

расположенный непрерывный или многозвеньевой |

|

|

кламмер, который является одновременно и ши- |

|

|

нирующим приспособлением (рис. 387). |

|

|

Наиболее часто такой кламмер применяют при |

|

|

дефектах зубного ряда, в случае отсутствия дисталь- |

|

|

ных опор. Действие кламмера проявляется в том, |

|

|

что он несколько амортизирует вертикальную на- |

|

|

грузку, падающую на протез — препятствует осадке |

|

|

протеза, если звенья кламмера расположены над |

|

|

оральными бугорками фронтальных зубов. Клам- |

|

|

мер упрочняет протез, поэтому при его применении |

|

|

бюгель можно делать более тонким и узким. |

|

|

Миогозвеньсвые кламмеры п ряде случаев ис- |

|

|

ключают необходимость применения пальцевид- |

Рис. 388. Стабилизатор п бюгельном протезе для |

|

ных отростков(кипмайдеров или стабилизаторов), |

||

верхней челюсти. |

||

предохраняющих протез от опускания дистальной |

||

|

||

его части, особенно на верхней челюсти (рис. 388). |

|

|

Наряду с положительным, следует отметить и |

|

|

отрицательное значение стабилизаторов. Они ус- |

|

|

ложняют конструкцию протеза, делают его более |

|

|

громоздким, менее удобным для больного и, кроме |

|

|

того, могут смешать лабиально зубы, на которые |

|

|

опираются, вследствие постоянных толчков, обра- |

|

|

зующихся по время обработки пищи. |

|

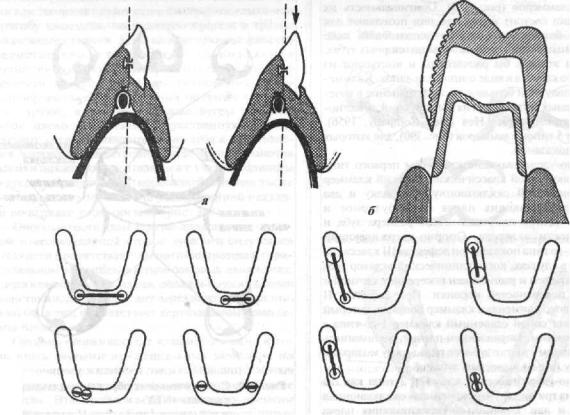

В 1930г. Роуч предложил варианты литых удерживающих кламмеров (рис. 389). Оригинальность их конструкции состоит в том, что они позволяют для фиксации бюгельных протезов использовать даже минимальные ретенционные зоны на опорных зубах. Кламмеры эти как бы расчленены и выступают из Бюгельного каркаса в виде типов или лапок. Кламмеры Роуча получили большое распространение в качестве составных деталей других конструкций, в частности в системе фирмы Нея (Ney Company, I956). Различают 5 типов кламмеров (рис. 390), для которых имеются показания.

Опорно-удерживающие кламмеры первого типа представляют собой классический жесткий кламмер Аккера, имеющий окклюзионную накладку и два спорно-удерживающих плеча (вестибулярное и оральное), Длина плеч зависит от размера зуба и выраженности экватора. Спорно-удерживающий кламмер 1-го типа показан при дефектах III класса (по Кеннеди) в случаях, когда клинический экватор зуба хорошо выражен и расположен посередине щечной и оральной поверхностей коронки. При дефектах II классаширокоприменяюткламмер Бонвили, который представляет собой сдвоенный кламмер 1-го типа с разносторонним направлением плечей, располагаясь в непрерывном участке зубного ряда между молярами или между пятым и шестым зубами.

Опорно-удерживаюший кламмер 2 типа как бы разделен натри части — «независимая» окклюзионная накладка и дна Т-образных удерживающих плеча (шммера Роуча), соединенных с телом удлиненным основанием. Т-образные плечи этого опорно-удержи- шюшего кламмера отличаются повышенной эластичностью, поэтому его применяют на зубах с резко

Рис. 389. Кламмеры Роуча.

Рис. 390. Схематическое изображение кламмеров системы «NEY»:

a — кламмер I muna; b — П типа; с — IIIтипа иликомбинированный; d ~ одноплечийкламмер;в—кольцевой кламмер.

340 Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

выраженным экватором, независимо от уровня расположения или зуб наклонен так, что экватор проходит по контактной поверхности со стороны дефекта и кламмер Аккера нельзя применить. Стабилизирующее действие этого опорно-удерживающего кламмера незначительное, он выполняет в основном опорную и удерживающую функции.

Опорно-удерживаюший кламмер 3 типа (одноплечий) представляет собой комбинацию первых двух типов кламмеров и показан при оральном или вестибулярном наклоне зуба, когда на одной стороне (поверхности) зуба показан кламмер классического первого типа, а на другой -второго. Например, при вестибулярном наклоне премоляра — на оральной стороне моделируют жесткое плечо, а на вестибулярной - полулабильное.

Опорно-удерживаюший кламмер 4 типа —клам- мер заднего или обратного действия — представляет собой полукруговой кламмер, который начинается опорным плечом на оральной (или вестибулярной) поверхности, переходит в мезиально расположенную окклюзионную накладку и заканчивается опор- но-удерживаюшим плечом на вестибулярной (оральной) поверхности. Этот опорно-удерживающий

кламмер отличается хорошими стабилизирующими и удерживающими свойствами. Показан при дефектах I и II класса по Кеннеди с расположением на премолярах и клыках. Длинное плечо обеспечивает упругость кламмера.

Опорно-удерживаюший кламмер 5 типа является круговым одноплечим кламмером, который используется на одиночно стоящих молярах. Кламмер начинается намезиальной (или дистальной) поверхности окклюзионной накладкой, затем переходит в сдвоенное опорное оральное (или вестибулярное) плечо, переходящее в окклюзионную накладку на дистальной (или мезиальной) поверхности и заканчивается опорно-удерживающим плечом на щечной (или оральной) поверхности. Кламмер 5 типа показан при дефектах III класса по Кеннеди. Расположенные с противоположных сторон окклюзионные накладки обеспечивают равномерную передачу жевательного давления по оси зуба.

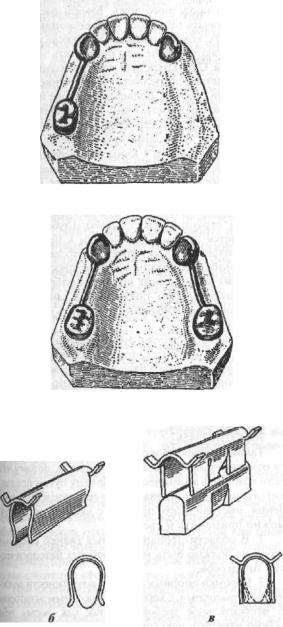

К опорно-фиксирующим приспособлениям съемных протезов, в том числе и бюгельных, относятся всевозможные телескопические системы, включающие различные конструкции коронок (рис. 391, 402, 403), опорных балок (рис. 391, 392,

Рис. 391. Телескопические системы фиксирующих элементов съемных протезов:

а—соотношениевнутреннейивнешнейчастейбалочнойфиксацииРумпеля—Дольдера;б—литые

телескопическиекоронки(наружнаясоблицовкой);в—вариантырасположениябалок.

Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в эубочелюстной системе. |

3 41 |

Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактикёГйметодылечения,

Рис. 392, Балочная система крепления.

Рис. 393. Схема штанг и контрштанг Румпеля (б) и Дольдера (в).

393). Эта система характеризуется наличием двух конструктивных элементов —опорной (несъемной), фиксированной на зубах и съемного протеза.

Протезы с фиксацией телескопическими коронками показаны при дефектах!, Пили IIIклассов по Кеннеди. Опорные зубы, на которых крепятся телескопические коронки, должны быть устойчивыми, без патологических изменений в тканях пародонта, оси опорных зубов параллельны. В актагонирующем зубном ряду не должно быть выраженного феномена Попова. Применение теле-

скопических коронок считается наиболее показанным при дефектах с одиночно стоящими зубами, сохранившими нормальную высоту.

Изготовление телескопических коронок противопоказано в следующих случаях: 1) наличие выраженных патологических изменений в пародонте опорных зубов; 2) значительный наклон опорных зубов, не позволяющий создать параллельность между ними путем препарирования; 3) наличие сердечнососудистых заболеваний в анамнезе, не допускающих препарирования зубов; 4) патологическая стираемость твердых тканей зубов II и III степени.

Изготовление съемных протезов с телескопической системой фиксации включает следующее клинические и лабораторные этапы: 1) препарирование опорных зубов под внутренние коронки; 2) снятие слепков, получение рабочих моделей; 3) лабораторное изготовление внутренних коронок; 4) припасовка и фиксация внутренних коронок во рту больного; 5) получение рабочих слепков для наружных коронок; 6) лабораторное изготовление наружных коронок; 7) припасовка наружных коронок во рту больного; 8) снятие слепков для изготовления съемных протезов; 9) определение центральной окклюзии; 10) проверка восковой композиции съемных зубных протезов с искусственными зубами; 11) припасовка и наложение готового протеза.

При препарировании зубов под телескопическую коронку придают зубу цилиндрическую форму. Ось подготовленного зуба должна быть перпендикулярна окклюзионной плоскости. Высота отпрепарированной культи должна быть ниже на 1,5—2 мм окклюзионной плоскости. Зубы, подготовленные под телескопические коронки, должны быть параллельны.

Первая — внутренняя коронка готовится в форме «наперстка» в зуботехнической лаборатории без восстановления анатомической формы зуба. Припасовывают во рту, фиксируют цементом. После затвердевания цемента снимают слепок для изготовления второй — наружной телескопической коронки. Моделировку наружной коронки проводят таким образом, чтобы по отношению к внутренней коронке образовался зазор в 0,5 мм с вестибулярной, оральной и апроксимальной поверхностей и 1 мм по жевательной поверхности. В пришеечной области наружная коронка должна плотно прилегать к внутренней (рис. 391, б). Край наружной коронки не должен заходить в зубодесневую борозду. Для укрепления коронки к ее оральной поверхности в пришеечной области припаивает проволоку. При припасовке наружной коронки во рту для обеспечения зазора с внутренней коронкой по окклюзионной поверхности в 1 мм на дно наружной коронки прокладывают кусочек писчей бумаги. Припасовав наружную коронку, снимают рабочий слепок для изготовления съемных протезов.

К телескопическим системам следует отнести и балочную или штанговую фиксацию съемных протезов (рис. 392, 393). Такая фиксация наиболее целесо-

3 4 2 Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения взубрчелюстной системе. Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

образна при больших дефектах III класса. Наопорные зубы изготавливают коронки, к которым припаивают штанги. Впервые такую конструкцию предложил Вайсер (1911). Затем таким протезом стали широко пользоваться Schroder и Rumpel, под именем которых балочная система и стала известной.

Эта конструкция включает в себя опорную несъемную часть в виде коронок или надкорневых колпачков, между которыми имеется штанга или балка (патрица); соответственно в базисе располагается металлическая контрштанга (матрица), точно повторяющая форму штанги (рис. 393). Лучше такую конструкцию изготавливать цельнолитой из кобальто-хромового сплава, Штанга должна иметь высоту не менее 3 мм и ширину около 2 мм, при этом она должна отстоять от десны не менее 1 мм (толщину основания зубоврачебного зонда). В съемных протезах укрепляют ответную — покрывную часть штанги, представляющую собой продольную пластину, плотно прилегающую к придесневой части штанги и имеющую зазор по вертикали 1 мм.

Для укрепления в пластмассе к покрывной пластинке припаивают проволочные ответвления. Зарубежные фирмы выпускают пластмассовые и металлические заготовки телескопических штанг (Румпеля-Дольдера) с квадратным (Румпель), элипсовидным и каплевидным (Дольдер) сечением (рис.391, а). Такие штанги хорошо фиксируют протез при всех жевательных движениях и, кроме того, осуществляют надежную стабилизацию опорных зубов. Благодаря балке зубы объединяются в единый блок, что делает их более устойчивыми к жевательному давлению.

Наилучшее применение этих штанг - включенные дефекты в боковых отделах при высокой коронковой части опорных зубов. При низкой коронке не хватает места для штанги и базиса.

Однако такая система фиксации протезов имеет ряд недостатков: во-первых, такая конструкция сложна по своему выполнению, так как вместо одного — съемного протеза — необходимо изготовить два, то есть несъемный и съемный. Во-вторых, она связана всегда с изготовлением несъемного протеза, показания к которому должны быть весьма ограничены из-за неизбежности препарирования твердых тканей зубов.

Поэтому штанговое крепление показано преимущественно при дефектах, осложненных заболеванием пародонта, когда необходимо стабилизировать (иммобилизировать) опорные зубы. Соединение возможно в различных направлениях: сагиттальном, фронтальном, и даже в круговом (рис. 391, в).

Показания и противопоказания к бюгелышм протезам. После тщательной оценки и сопоставления данных обследования в первую очередь необходимо решить вопрос о показаниях к применению бюгельных протезов. Эти протезы показаны при дефектах зубных рядов и достаточном количестве естественных зубов, чтобы можно было рационально распре-

делить жевательное давление между ними и мягкими тканями протезного ложа. Бюгельные протезы можно назначать при одно- и двусторонних концевых дефектах, комбинированных, а также включенных дефектах, когда нельзя применить мостовилные протезы. Однако следует учесть, что тип дефекта еще не является определяющим фактором в выборе конструкции протеза. Большое значение имеют его форма и протяженность. Опыт показывает, что при сочетании концевых дефектов с множественными включенными, последние лучше замешать мостовидными, а оставшиеся концевые дефекты -дуго- вым протезом. Это значительно упрощает конструкцию бюгельного протеза и создает больному больше удобств при жевании.

Наличие включенных дефектов большой протяженности, ограниченных клыками и зубами мудрости, является прямым показанием к применению съемных пластиночных протезов. Это же относится к включенным дефектам средней протяженности при низких клинических коронках опорных зубов.

При определении показаний к данному виду протезирования необходимо учитывать нижеследующие факторы.

1. Количество зубов в зубном ряду должно быть не менее 6—8 или более, то есть необходимы условия для рационального распределения жевательного давления. Однако, при этом важно не только количество зубов, но и их расположение. Например, если у пациента зубная формула

OQQ43QOI0034000

7654321 1234567 Такое количество и расположение зубов являет-

ся относительным противопоказанием, потому что если изменить клиническую картину путем предварительного протезирования, то есть после изготовления мостовидного протеза с опорой на 43|34. можно применить и съемный.

2.В области периапикальных тканей опорных зубов не должно быть невылеченных патологических процессов.

3.Коронки опорных зубов по возможности должны быть высокими, с хорошо выраженным экватором

—относительное требование, так как форму зуба можно изменить искусственной коронкой.

4.Фиссура на опорных зубах должна быть выраженной — относительное требование, так как ее можно создать путем препарирования.

5.Необходимо учитывать характер прикуса. Так, при глубоком и глубоком травмирующем прикусев конструкцию протеза нельзя включать многозвеньевой кламмер с шинирующими элементами, которые будут мешать смыканию зубов и нарушать межальвеолярную высоту. У этой группы больных необходимо выяснить возможность увеличения межальвеолярной высоты, и лишь после этого, при наличии показаний, лучше применить съемный протез с металлическим базисом, восстанавливающим режуще-бугорковый контакт. Этот вариант

Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. |

343 |

Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

конструкции протеза приемлем и у лиц с прогеническим соотношением зубных рядов.

Деформации окклюзионных поверхностей зубных рядов, вызванные зубоальвеолярным удлинением при отсутствии свободного межокклюзионного пространства, осложняют выбор конструкции дугового протеза. Дело в том, что сместившиеся зубы уменьшают пространство, необходимое для размещения каркаса протеза, искусственных зубов и опорных элементов кламмеров. В этих случаях после изучения диагностических моделей и рентгенологического обследования пародонта необходимо решить вопрос о возможности и целесообразности специальной подготовки полости рта к протезированию (ортодонтическим, аппаратурнохирургическим, мротетическим или хирургическим методами). Деформации окклюзионных поверхностей зубных рядов, вызванные повышенной стираемостью функционирующей группы зубов и сопровождающиеся уменьшением высоты нижней трети лица, можно устранить более удобными в эстетическом отношении цельнолитыми несъемными протезами. Увеличившееся же в боковых отделах челюстей межальвеолярное пространство следует использовать для бюгельных протезов.

6.Состояние и податливость слизистой оболочки беззубых участков альвеолярного отростка.

7.На нижней челюсти должно быть глубокое расположение дна полости рта.

•8. Отсутствие торуса и других экзостозов на челюстях - относительное требование, так как на нижней челюсти, например, дугу можно расположить с вестибулярной стороны.

9.Величина и характер атрофии альвеолярных отростков.

10.Особое значениедля определения показаний к применению луговых (бюгельных) протезов имеет и общее состояние организма, которое в той или иной степени может влиять на функцию опорных тканей. Например, при диабете снижается стойкость капилляров слизистой оболочки протезного ложа.

При планировании конструкции бюгельногопротеза необходимо прежде всего определить метод его фиксации и стабилизации. Кроме этого, нужно добиться еще и рационального распределения жевательного давления между оставшимися зубами и слизистой оболочкой протезного ложа. Таким образом, фиксация протеза встает перед врачом как сложнейшая биомеханическая задача. Решение ее во многом обеспечивается грамотным конструированием кламмерногокрепления, предопределяющегоблагоприятный исход ортопедического лечения.

Применение различных систем крепления в зависимости от вида дефекта зубного ряда. Поскольку основным показанием кбюгельным протезам является величина и топография дефектов зубного ряда, предложены различные классификации. Наиболее распространенной и удобной является классификацияКеннеди.

Самыми сложными для лечения бюгельными протезами являются дефекты I и II классов. Трудности конструирования связаны с фиксацией и правильностью распределения жевательной нагрузки между зубами и слизистой протезного ложа. Важным условием при этом является способ соединения кламмеров с базисом, который зависит от степени податливости слизистой и состояния пародонта опорных зубов.

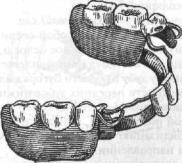

/ класс по Кеннеди: двусторонний концевой дефект. Отсутствует большинство жевательных зубов. Поэтому, чтобы не вызвать перегрузки оставшихся зубов, целесообразно жевательное давление распределить между ними при помощи многозвеньевого непрерывного кламмера. Последний улучшает фиксацию протеза, делает более прочной его конструкцию, предотвращает отставание дистальной части, что особенно важно при приеме вязкой пиши. Кроме того, при отсутствии еще 1—2 передних зубов их можно возместить искусственными зубами с укреплением на непрерывном литом кламмере (рис. 394).

В связи с тем, что при I классе по Кеннеди нет дистальных опор, а на искусственные зубы падает большое жевательное давление, способ соединения кламмеров с базисом протеза имеет особое значение. При двухсторонних концевых дефектах и большой атрофии альвеолярных отростков в дистальных отделах применять кламмера первого и второго типа нецелесообразно.

При стабильном (жестком) соединении, даже при наличии непрерывного кламмера оставшиеся естественные зубы испытывают значительную нагрузку. Поэтому в этих случаях показано лабильное, то есть подвижное соединение кламмеров с базисом или полулабильное.

// класс по Кеннеди: односторонний концевой дефект зубного ряда. Замещение таких дефектов бюгельными протезами сравнительно сложно. К сожалению, многие стоматологи идут по линии наименьшего сопротивления и делают консольный протез с мезиальной опорой, а через весьма корот-

Рис. 394. Дуговой протез, замещающий

двусторонние концевые дефекты зубных рядов и включенный дефект в области передних зубов.

344 Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

а |

6 |

в |

Рис. 395. Кламмсры Бонвиля (а), Рсйхсльмана (б) и непрерывный (многозвеньевой) (в).

кий промежуток времени приходится решать вопрос о применении съемной конструкции, но в более сложных условиях.

При наличии такого дефекта лучше всего применить бюгельный протез с одио-двухзвеньевым опорно-удерживаюшим кламмером на зубы, прилежащие к дефекту или перекидные кламмеры Джексона, Бонвиля, Рсйхельмана (рис. 395) на зубной ряд противоположной стороны.

Кломмер Бонвиля (рис. 395, а) представляет собой двуплечий кламмер с окклюзионными накладками в фиссурах контактирующих зубов и применяется при односторонних концевых дефектах с расположением в непрерывном зубном ряду между молярами.

Кламмер Рейхельмана — поперечный, с окклюзионной накладкой в виде перекладины над всей жевательной поверхностью, соединяющей два плеча (вестибулярное и оральное). Показания те же, что и для кламмера Бонвиля, потребуется покрытие опорного зуба металлической коронкой.

Кламмер Джексона - перекидной, проволочный, гнутый (рис. 357, 13, 14), состоит из плеч, расположенных в межзубных контактных участках смежных зубов и со щечной стороны образующих кольцо, охватывающее вестибулярную поверхность опорного зуба. Часто это кольцо с вестибулярной стороны разрезают для удобства активирования кламмера. Применяется при непрерывном зубном ряде и наличии места для расположения перекидной части кламмера без увеличения высоты прикуса (межальвеолярной высоты).

Непрерывный (многозвеньевой) кламмер (рис. 395, в и рис. 387) представляет собой соединение плеч нескольких кламмеров вединое целое и, располагаясь орально или вестибулярно, прилсгастк каждому естественному зубу в области бугорка или экватора. При подвижности передних зубов нижней челюсти и их наклоне орально этот кламмер, располагаясь на язычной поверхности, придает зубам фронтальную стабилизацию и препятствует смещению в оральном направлении.

При расположении непрерывного кламмера орально и вестибулярно включенные в него зубы объединяются в единый блок, а кламмер оказывает сопротивление действующим на него горизонтальным силам.

Амбразурныекяаммеры.Амбразурнымикламмсрами называют приспособления, располагающиеся между двумя передними зубами в специально подготовленных углублениях на их режущих краях и частично на их вестибулярных поверхностях. Они никогда не располагаются за экватором зуба, поэтому не принимают непосредственного участия в ретенции протеза (рис. 396), Поскольку амбразурные кламмеры располагаются на окклюзионных поверхностях или режущих краях зубов, их используют, когда желательно расширить опору протеза на большее число зубов. Плечи амбразурных кламмеров, выходящих на вестибулярную поверхность зубов, передают на эти зубы боковую нагрузку, препятствуя боковым смещениям протеза. Они включаются в конструкцию протеза, если показано более широкое распределение боковой нагрузки при небольшом количестве естественных зубов или при недостаточно устойчивых зубах, чтобы улучшить стабилизацию протеза и иммобилизовать зубы с нарушенным пародонтом. Амбразурные кламмеры используют также для устранения дистального сдвига нижних протезов, например при дефектах зубного ряда I класса, когда кламмеры, фиксированные наклыках,необеспечиваютретенциипротезавгоризонтальном направлении.

Амбразурные кламмеры, как и другие части опирающихся протезов, делают из хромокобалътового сплава, который благодаря своим высоким механическим свойствам позволяет значительно уменьшить размеры кламмера. Толщина кламмера должна быть около 1 мм, ширина - 1,5-2 мм. Для уменьшения эстетического недостатка можно делать ложе для кламмера трапециевидной формы. Тогда отпадает необходимость в вестибулярных захватах и опорная лапка получает вид вкладки.

Рис. 396. Виды амбразурных кламмеров (объяснение в тексте).