учебник -5-575

.pdf

2 8 8 |

Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения_в зубочелюстной системе. |

||

|

Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения. |

||

|

|

ка с полостью, предназначенной для создания но- |

|

|

|

вой вкладки, как части тела мостовидного протеза. |

|

|

|

Технология мостовидных протезов с опорой на |

|

|

|

вкладках определяется прежде всего конструкцией |

|

|

|

протеза. Использование высокоэстетичных матери- |

|

|

|

алов — фарфора, гелиокомпозитов, специальных |

|

|

|

пластмасс — позволяет облицовывать и наружные |

|

|

|

поверхности вкладок, обращенные в полость рта. |

|

|

|

Наилучшие результаты дают цельнолитые конст- |

|

|

|

рукции с фарфоровой облицовкой. |

|

|

|

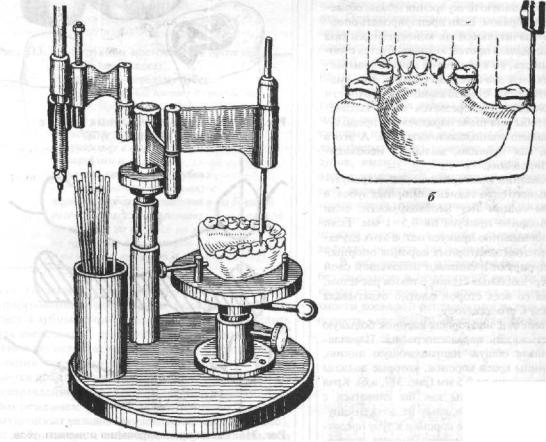

Протезирование осуществляется в следующей |

|

|

|

последовательности. После составления плана ор- |

|

|

|

топедического лечения проводится подготовка опор- |

|

|

|

ных зубов под вкладки и другие виды опорных |

|

|

|

элементов, предусмотренные конструкцией мосто- |

|

|

|

видного протеза. Затем снимают двойные оттиски и |

|

|

|

готовят разборную комбинированную модель, при |

|

|

|

необходимости определяют центральное соотноше- |

|

|

|

ние челюстей и после этого производят моделиров- |

|

|

|

ку каркаса мостовидного протеза. Различия R тех- |

|

|

|

нологии, как уже было отмечено, определяются |

|

|

|

конструкцией опорных элементов. Отлитый каркас |

|

|

|

по известным правилам сначала припасовывается |

|

|

|

на рабочей модели, а затем проверяется в полости |

|

|

|

рта. При соответствии его предъявляемым требова- |

|

|

Ж II |

ниям он передается в лабораторию для нанесения |

|

|

покрытия и полировки свободных от облииовки |

||

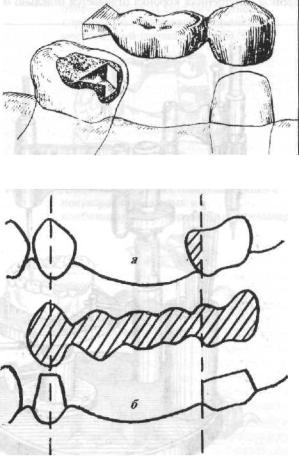

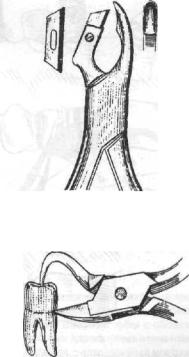

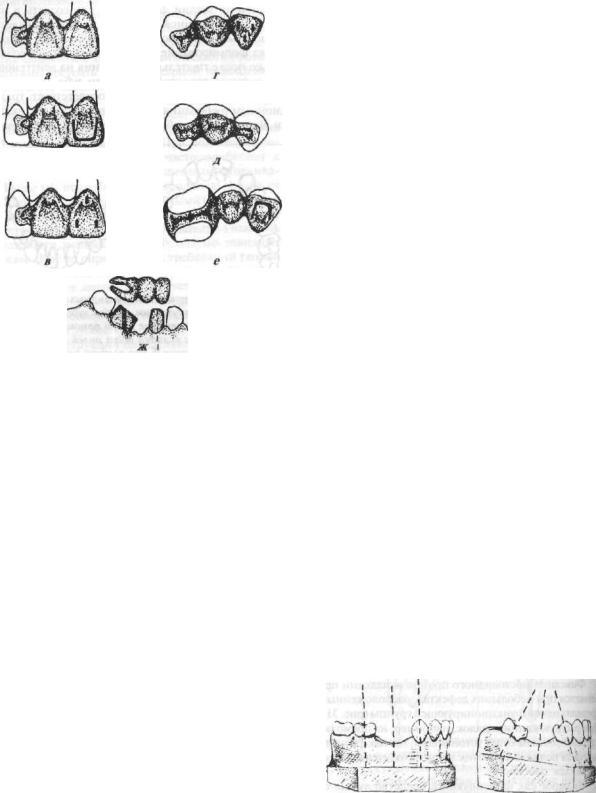

Рис. 313. Конструкции мостовидных протезов с |

частей каркаса. После проверки в полости рта |

||

опорой на вкладках. |

протез укрепляют на опорных зубах цементом. |

||

|

|||

Протезы для передних зубов: |

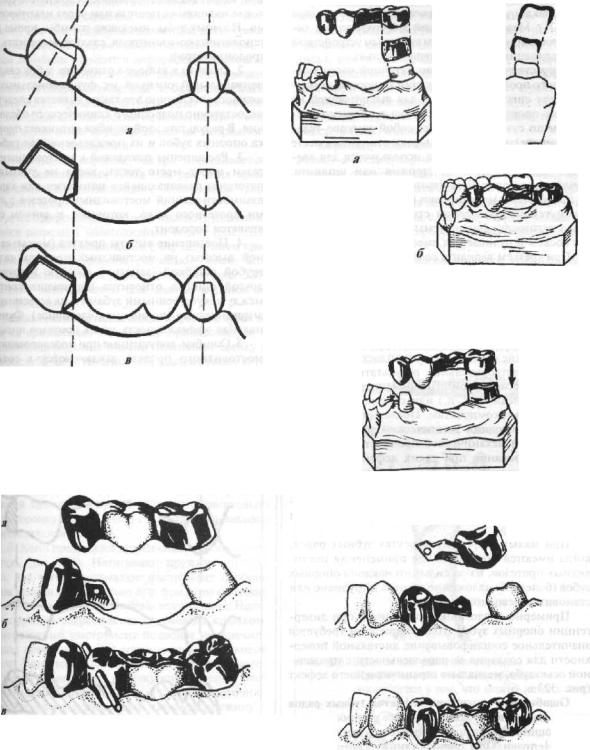

Мостовидлые протезы при конвергенции и дивер- |

||

а—мостовидныйпротезс.опоройна |

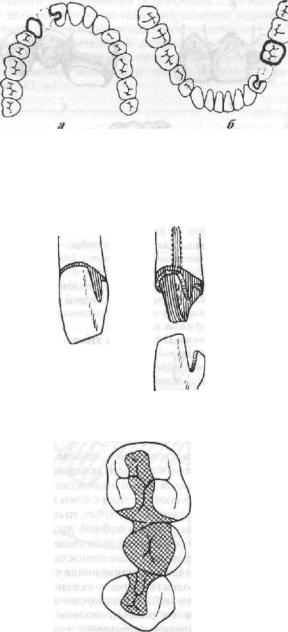

генции опорных зубов. Вкладки как опорные эле- |

||

полную коронку и вкладку; б — протез с |

менты могут применяться также и тем пациентам, у |

||

опоройнаполукоронкуспазами и |

которых при малом дефекте зубного ряда произош- |

||

вкладку; е — протез с опорой на |

|||

ла деформация из-за мезио-дистального смешения |

|||

полукоронкуспарапульпарными |

|||

зубов, именуемая конвергенцией (рис, 314). При |

|||

штифтамиивкладку. |

|||

этом применяется мостовидный протез с экватор- |

|||

Протезы для боковых зубов: |

|||

ной коронкой или с вкладкой во вкладке. Для |

|||

г — с опорой на полукоронку с |

|||

изготовления такой конструкции в клинике препа- |

|||

парапульпарнымиштифтаминабоковой |

|||

рируют зуб, не имеющий смещения, под металли- |

|||

резец и вкладку на премоляр; д — с опорой |

|||

ческую коронку, а в зубе, смещенном в сторону |

|||

на вкладку во вкладке на клык и вкладку |

|||

дефекта, полость для вкладки (рис. 315). |

|||

напремоляр;е —сопоройнаполукоронку |

|||

|

|||

с пазами на премоляр ч вкладку (МОД) |

В лаборатории изготавливают коронку на зуб |

||

|

|

без смещения и моделируют вкладку на зубе, име- |

|

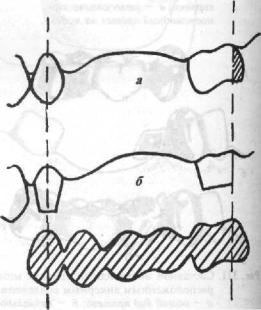

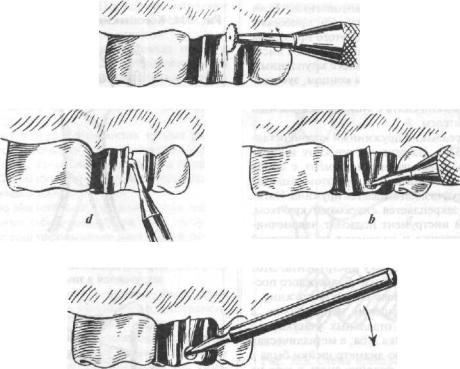

пути введения |

мостовидного протеза. Есл и при |

ющем смешение. При этом на жевательной повер- |

|

формировании полостей под вкладки в боковых |

хности восковой репродукции вкладки формируют |

||

отделах зубных рядов достаточно легко определить |

полость «ласточкин хвост» для второй вкладки от |

||

путь введения и в соответствии с этим подготовить |

|

|

стенки полостей на опорных зубах, то при пр'отези- |

|

|

ровании переднего отдела зубной дуги не всегда |

|

|

удается добиться совпадения пути введения протеза |

|

|

с направлением формируемых стенок полости. Луч- |

|

|

шим решением является применение так называе- |

|

|

мых двои ных вкладок (вкладка во вкладке, рис. 313), |

|

|

когда на опорном зубе препарируют полость под |

|

|

вкладку, а затем на рабочей модели в восковой |

|

|

репродукции вкладки формируют еще одну по- |

|

|

лость, чаще всего в виде «ласточкиного хвоста». |

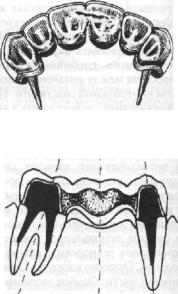

Рис. 314. Дефект зубного ряда до деформации |

|

Готовую вкладку припасовывают на опорном зубе и |

||

(слева) и конвергенция зубов (справа). |

||

снимают новый оттиск, в который переходит вклад- |

||

|