Халпахчьян О., Архитектура крымских армян, 2019

.pdf

Для улучшения освещения интерьера в южном и северном фасадах были устроены большие оконные проёмы, с внешней стороны оформленные стрельчатыми обрамлениями на узких пилястрах. Западная часть интерьера была перекрыта крестовым сводом, а цен- тральная – поставленным на мощные пристенные устои восьмигранным куполом, архи- тектурная форма которого, как и оформление восстановленной части молитвенного зала, выполнены под влиянием русского зодчества XIX века. Прорезанные высокими стрельча- тыми окнами грани барабана купола в местах стыка украшены спаренными полуколон- нами, завершёнными единой прямоугольной капителью. Карниз купола выполнен в соот- ветствии с карнизом основного объёма – из дентикулов. Зонтичной формы остроконечный 16-гранный шатёр1* внизу завершён треугольными кокошниками.

Одновременно с куполом на восточном фасаде появился семигранный выступ, равный по ширине алтарной апсиде2*. Он выполнен в виде полукруглого цилиндра, перекрытого зонтичной кровлей наподобие куполов армянских церквей XI–XIV веков, что в определён- ной степени связывает его с декоративным убранством купола. Кровля над западной по- ловиной здания осуществлена с помощью двух пологих скатов, а над восточной половиной она почти ровная.

К середине XIХ века следует отнести и появление с северной стороны церкви неболь- шого подсобного помещения, служившего просфирней. По высоте оно ниже молитвенного зала и перекрыто односкатной по деревянным стропилам кровлей. Для придания един- ства восточным фасадам основного здания и северной пристройки, последняя завершена высоким парапетом, аналогичным тому, что устроен над восточным фасадом основного здания.

Ущерб, нанесённый зданию войной 1941–1945 годов, как то – порча кровельного по- крытия, разрушение северной пристройки и изъяны в стенах, восстановлены. Исключе- ние составляют заложенные проёмы на южном и северном фасадах.

В. Комплексы с купольной церковью

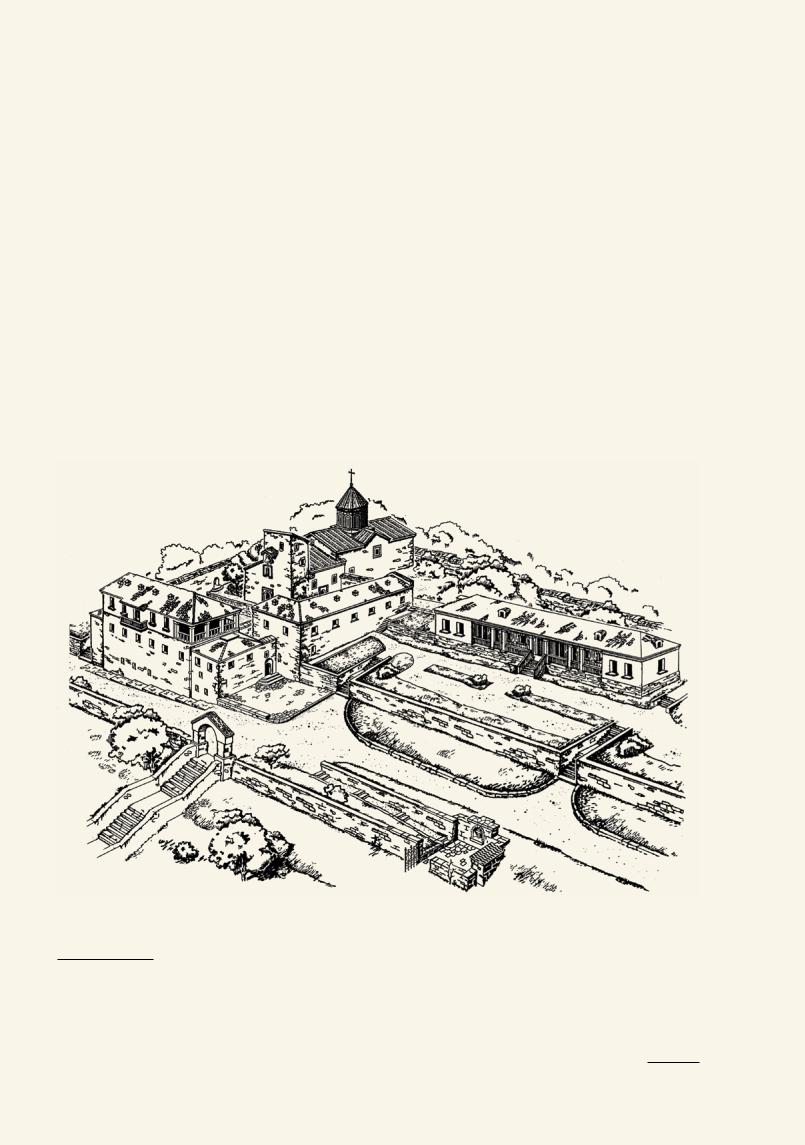

Армянский монастырь в Кафе (Феодосии)

Армянский монастырь в Кафе (Феодосии) не сохранился. Отсутствуют также его гра- фические изображения. Тем не менее изыскания последних десятилетий, выявившие но- вые материалы, особенно археографические, позволяют составить представление об этом памятнике. К подобным относится обнаруженный нами в ЦГВИА «Чертёж... Армянского монастыря в городе Кафе». Он выполнен на бумаге (60х90 см) тушью и красной краской, кондуктором 1-го класса Николаем Евсеевым и утверждён инженер-майором Новгородце- вым3. На чертеже слева показан генеральный план монастыря. Справа наверху имеется надпись: «План полковому обозному сараю под № 60, исправленному починкою в 1800 году в городе Кафе». Ниже представлены разрезы и фасады имевшихся в монастыре стро- ений светского характера. Номер чертежа в правом верхнем углу над рамкой «лист 11» и указанные на плане буквенные обозначения помещений дают основание полагать о существовании и других чертежей, разыскать которые не удалось. Надо думать, что тако-

1 * Ныне он восьмигранный. 2 * Он и есть выступающая апсида, вернее, внешнее её оформление.

3 ЦГВИА. – Ф. 349. – Оп. 40. – Ед. хр. 4644, 1880 г.

301

вые содержали не только выкопировку из генерального плана Феодосии с указанием мес тонахождения монастыря, подробную экспликацию, фасады и разрезы самой церковной постройки, но и иных сохранявшихся в городе сооружений, приспособленных для нужд военной части1*.

Рассматриваемый чертёж ценен тем, что констатирует наличие в городе армянского монастыря, сооружения которого на рубеже XVIII–XIX веков находились в хорошем сос тоянии. Генеральный план даёт представление о планировке этого комплекса, составе и назначении его сооружений, равно как и их композиционных особенностях.

В Кафе, где в период наивысшего расцвета армянской колонии действовало около 45 армянских церквей и монастырей, к моменту присоединения Крыма к России насчитыва- лось только 24 церкви2. Судя по экспликации снятого русскими военными инженерами в 1784 году генерального плана Кафы, большинство этих строений лежало в руинах3. На- чавшееся же в конце XVIII века развитие города сопровождалось разбором не только раз- рушенных, но и находившихся в запустении и неиспользуемых армянских культовых зда- ний Феодосии, в связи с чем сейчас здесь их сохранилось только семь.

Надпись на чертеже «План полковому лазарету под № 1, переделанному из армянского монастыря в 1800 году в городе Кафе» не отмечает, какому святому был посвящён мона- стырь. Сравнение планов изображённого на анализируемом чертеже и сохранившихся в городе армянских церквей – Святого Саркиса, Святого Иоанна Богослова, Святого Гевор- ка, Святого Стефана, Святого Иоанна Крестителя, Святых Архангелов Габриела и Мика- ела – показывает их существенное различие и, увы, подтверждает факт полного исчезно- вения рассматриваемого произведения средневекового зодчества.

Незнание названия монастыря лишает возможности определить его точное местона- хождение в городе по дошедшим до нас более десяти старым генеральным планам, со- ставленным русскими военным инженерами, начиная с 1771 года4. Эти планы выполне- ны в мелком масштабе, с условным обозначением всех христианских и мусульманских культовых сооружений в виде прямоугольника с крестом или полумесяцем внутри, не позволяющим хотя бы условно определить конфигурацию церквей с пристроенными к ним зданиями5.

1 * Рассматриваемой теме О. Халпахчьян посвятил отдельную статью, в которой изображённый на чертежах монастырь идентифицировал с «монастырём Святого Ованнеса», или Святого Иоанна (см.: Халпахчьян О. Х. Данные о неизвестном армянском монастыре в Кафе // ИФЖ. – № 2. – Ере- ван, 1978. – С. 175–181). В Кафе существовало три армянских церкви, посвящённых Святому Иоан- ну – Святого Иоанна Предтечи (или Крестителя), Святого Иоанна Богослова (или Евангелиста) и ещё одна, конкретное название которой не известно. Но армянского монастыря с таким названием в Кафе не было. Что касается комплекта чертежей, то эта ценнейшая находка О. Халпахчьяна изо- бражает армянский монастырь Святой Богородицы (Святоуспенский) в Кафе, в котором восседал ар- хиепископ. Его духовной власти подчинялись армяне-григориане, проживавшие в южных и юго-вос- точных прибрежных землях Крыма, находившихся под непосредственным контролем османов. Мо- настырь располагался вне городских укреплений, восточнее монастыря Святого Геворка, церковь которого сохранилась по адресу: ул. Нахимова, 32. Примечательно, что отдельной статьёй импера- торской грамоты от 28 октября 1799 года армянам Феодосии были возвращены старые приходские церкви Святого Саркиса со старым гостиным двором Аджам-хан, Святых Архангелов, «загородный монастырь» Святого Геворка, а также Святоуспенский монастырь с землёй. Возвращалось и «селение древнее Армянское» в окружении указанных церквей, «именуя селение то слободою Армянскою» (см.: Городские поселения в Российской империи. – Т. 4. – СПб., 1864. – С. 743). Однако, как свиде- тельствует обнаруженный О. Халпахчьяном чертёж, в следующем же году монастырь был отобран у армян.

2 Кушнерян Хр. История армянских переселенцев Крыма. – С. 139–141; Кёппен П. Крымский сборник. О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических. – С. 29.

3 ЦГВИА. – Ф. ВУА. – Д. 22008; ЗООИД. – Т. VIII. – Табл. IV.

4 ЦГВИА. – Ф. ВУА. – Д. 22006, 22007, 22008, 22727, 22723, 22731 и др.

5 Генеральные планы Феодосии см.: Халпахчьян О. Х. Этапы планировки и застройки Феодо- сии. – С. 35–49.

302

В конце XVIII века, после переселения армянского населения Кафы в Подонье, их церк- ви и монастыри были заброшены, что и дало возможность новым властям использовать их здания по своему усмотрению, в данном случае – перестроить в полковой лазарет. Выбор Армянского монастыря был не случайным, поскольку он имел удобный для въезда са- нитарных повозок большой двор (2700 м2), вместительные подсобные сооружения (общей площадью около 1300 м2), которые при небольших затратах можно было быстро переоб- рудовать под больничные и иного назначения палаты. Отмеченные на чертеже красным цветом незначительные перестройки (открытие новых окон на дворовых фасадах, пере- делка плоских кровель в двускатные) и частичные подновления внешней ограды свиде- тельствуют о достаточно хорошем состоянии монастыря в конце XVIII века. Церковь и примыкавшие к ней сооружения, по-видимому, остались без изменений.

Своеобразно изломанный периметр территории монастыря даёт основание предпола- гать о его нахождении среди характерной для средневековых городов плотной застрой- ки. Видимо, такая форма двора образовалась в итоге нескольких расширений, связанных с повышением значения монастыря, а отсюда и ростом его благосостояния, подтверждае- мым вместительными дворовыми корпусами жилого и хозяйственного назначения.

Анализ конфигурации двора позволяет установить три строительных периода форми- рования комплекса. Первоначально существовала западная половина двора площадью примерно 1400 м2 и въездными воротами в северной стене каменной ограды. В центре двора возвышалась небольшая церковь, к западу от которой, в 10 м, располагался хо- зяйственный, частично двухэтажный корпус. Его нижний этаж занимали хлев на четы- ре стойла и перекрытый сводом на подпружных арках склад продуктов (или хранилище имущества). Верхний этаж, на который поднимались по наружной лестнице, был занят продолговатой, возможно, жилой комнатой площадью в 21 м2.

Расширение монастыря произошло в восточную сторону, где, как полагаем, была менее плотная, чем на южной и западной сторонах городская застройка. На новой территории был организован вытянутый с севера на юг просторный двор площадью около 1150 м2, вмещавший многочисленный колёсный транспорт богомольцев. Двор имел также хозяй- ственное назначение, поскольку его с востока, юга и запада окружали корпуса, имевшие со стороны соседних владений глухие стены.

Восточный корпус – единое помещение с протяжённостью 43 м служил хлевом, в ко- тором хранился также корм для скота. Кроме обозначенного на плане входа с южного конца дворового фасада, вероятно, было ещё два других, в северном конце и посредине здания. Южный корпус каменными стенами делился на четыре части. Большое среднее помещение со входом на поперечной оси было трапезной, к которой с востока примыкала слабо освещаемая кладовая, а с запада – служебная комната. Западный корпус был жи- лым. Он подразделялся на большую комнату площадью в 105 м2, с просторными сенями для ночлега паломников, и комнату поменьше, около 30 м2, с прихожей, для более высо- копоставленных персон.

Новые строения появились и около церкви. Северная пристройка предназначалась для хранения церковного имущества, а западная служила притвором. Последняя занимала весь промежуток между церковью и расположенным здесь ранним хозяйственным корпу- сом, почему ведшая на её второй этаж наружная лестница была заключена в каменные стены.

Последним расширением монастыря надо считать появление у южного угла хозяй- ственного двора, с его юго-западной стороны, нового изолированного участка, площадью 130 м2, со зданием, состоящим из комнаты, входных сеней и чулана. Для кого предназна- чалось это сооружение, трудно определить. Возможно, здесь пребывал настоятель обите- ли, наслаждавшийся покоем в окружавшем его жилище саду.

Корпуса северо-западнее церкви, надо полагать, появились после приспособления мо- настыря под лазарет. Примыкавшее к ограде здание под четырёхскатной кровлей, судя

303

по указанному на плане и на поперечном разрезе оборудованию, служило госпитальной баней, что, видимо, и определило устройство перед ней обособленного дворика. А построй- ка, находившаяся в удалении, за пределами ограды, видимо, служила помещением для проживания руководящего медицинского персонала.

Демонтаж строений монастыря и отсутствие сведений лишают возможности установить время его строительства. Тем не менее, эту дату приблизительно можно определить. От- правным пунктом в этом вопросе послужат композиционные особенности культового соо- ружения.

Чёткость объёма прямоугольной в плане церкви характерна для многих сохранив- шихся на территории Крыма однозальных построек. Соотношение внешних размеров здания, то есть ширины к длине как 3:4, можно видеть в феодосийских церквях Святого Иоанна Крестителя и Святого Иоанна Богослова. Что касается внешне полуциркуль- ной апсиды, выступающей за пределы основного прямоугольного объёма здания, то она характерна для большинства церквей крымских армян. Обозначенные пунктиром две подпружные арки поддерживали каменный свод, взятый, очевидно, под двускатную че- репичную кровлю.

Вход в церковь был устроен с западной стороны, на продольной оси здания. Ещё один был открыт в северной стене, напротив широких (около 3,5 м) монастырских ворот, устро- енных в каменной ограде. Интерьер освещался одиночными окнами, открытыми в алтаре и в южной стене, а также двумя окнами на западной стороне.

Перечисленные особенности композиции здания, показательные для ряда церквей крымских армян, позволяют датировать его концом XIV – началом XV века. В это время монастырь имел небольшой двор и ограниченное число строений.

Расцвет монастыря пришёлся на середину XV века, когда армянское население города имело большую численность. Этим временем следует датировать расширение его терри- тории к востоку, возведение хозяйственного двора со служебными корпусами, пристройку к церкви северного помещения и притвора. Из сооружений второго периода определён- ный интерес представляет притвор. Он, как и притворы феодосийских церквей Святого Иоанна Крестителя, Святого Иоанна Богослова, а также старокрымского монастыря Сурб Хач, шире и по площади больше церкви. Ввиду наличия небольшого хозяйственного кор- пуса вход в притвор устроен не с западной, а с северной стороны, обращённой в сторону главных ворот монастыря. В зависимости от этого интерьер притвора при входе воспри- нимался не симметрично относительно продольной оси, а с середины северной стороны, показывая многообразие сочетания вертикальных членений помещения с арочными и сводчатыми поверхностями. Форма плана притвора не квадратная или близкая к ней, а прямоугольная, вытянутая с запада на восток, с соотношением сторон 2:3 и вырезом для лестницы в северо-западном углу.

Заслуживает внимания оригинальное расположение оконных проёмов на продольных стенах притвора, что, по нашему предположению, сделано не случайно, а с учётом кон- структивных особенностей перекрытия. Вначале, до натурного ознакомления с памятни- ками крымских армян, в опубликованной нами в 1978 году статье, написанной только на основании архивного чертежа генерального плана Армянского монастыря, мы предпо- лагали, что притвор имел деревянное перекрытие1. Однако это не нашло подтверждения в наших изысканиях последних лет по строительной технике армянских сооружений в Крыму. Сопоставление размеров данного притвора с сохранившимися подобными здани- ями даёт основание утверждать о наличии в нём каменного перекрытия. Оно состояло их трёх, параллельно расположенных сводов (среднего несколько шире и выше боковых), поддерживавшихся посредством подпружных арок на четырёх свободно стоявших усто- ях. Их местоположение, как и подпружных арок, точно согласовывается с указанными на

1 ХалпахчьянО. Х. ДанныеонеизвестномармянскоммонастыревКафе//ИФЖ. – №2. – Ереван, 1978. – С. 175–181.

304

архивном чертеже оконными и дверными проёмами, что свидетельствует о правильности определения конструктивной формы перекрытия притвора церкви1*.

Изучение «плана Армянского монастыря в Кафе» даёт сведения о многовековом суще- ствовании в городе значительного культового комплекса крымских армян. Так же, как и аналогичные комплексы Армении, он имел несколько строительных периодов. Расширя- лась территория, возводились новые здания, в подавляющем большинстве своём хозяй- ственного значения. Переселение армян Крыма в конце XVIII века в низовья реки Дон привело к запустению монастыря, переоборудованию его в военный госпиталь, а после ликвидации последнего – к постепенному сносу всех его строений.

Монастырь Сурб Хач (Святого Креста) близ города Старый Крым

Монастырский комплекс Сурб Хач – крупнейший культурно-просветительный центр крымских армян – расположен в 4 км к юго-западу от города Старый Крым. И хотя на про- тяжении нескольких столетий его постройки подвергались различным бедствиям – зем- летрясения, разорения, переоборудования, «набеги» кладоискателей, тем не менее, вос- становительными работами были сохранены основные строения комплекса в их почти первозданном облике.

Монастырь Сурб Хач (реконструкция – М. В. Петросяна и Ю. С. Воронина).

1 * Указанная конструкция предполагает наличие устоев и соответствующих им пилястр, чего здесь не видим. Кроме того, она даже при двух устоях прочна и долговечна и при наличии пользо- вателя без особых проблем выдерживает «историческую нагрузку» в шесть-семь веков. Между тем, здесь по материалу 1800 года её уже давно нет. Поэтому, предыдущее заключение автора о деревян- ном перекрытии притвора представляется более вероятным.

305

Благодаря архитектурно-художественным достоинствам и своей значимости в культур- ной жизни крымских армян Сурб Хач, начиная со дня своего основания, неоднократно упоминается в исторических документах – литографиях, вставленных в стены различных строений комплекса, колофонах и летописях, а также описаниях и исследованиях авторов последних двух столетий.

Эпиграфика монастыря Сурб Хач содержит ценные для его истории данные, подтверж- дающие время строительства и восстановления основных построек, сведения о возводив- шихихктиторах,хранитперечислениегородовиселенийКрыма,подчинённыхцерковной власти постоянно пребывавшего в монастыре епархиального епископа крымских армян, сведения о различных подношениях и интересных случаях, связанных с жизнью обители.

◄ Монастырь Сурб Хач. Купол церкви Святого Знамения (фото И. С. Липунова, 1997 год).

Заслуживает внимания художественное выполнение надписей, в частности, на бараба- не купола церкви в стиле «цахкагир». Другая надпись, помещённая в профилированной рамке слева от входа, ведущего из парадного двора в малый с кельями, становится уже важным элементом декоративного убранства комплекса.

Начиная с 30-х годов XIX века и по сей день надписи полностью или частично публико- вались и уточнялись как на армянском языке, так и в переводе на русский язык1*. В этом направлении известны работы М. Бжишкяна, О. Тер-Абраамяна, Хорена Степанэ, Хр. Ку- чук-Иоаннесова, Гр. Григоряна, С. Сагумяна и А. Енгояна2. Сведения о монастыре Сурб Хач приведены в колофонах армянских рукописей, написанных в Крыму – в 1368 году Степаносом, сыном Натера3*, в 1375 году фра Акобом4*, в конце XVII века настоятелем монастыря Акобом5. Краткие, обзорного и справочного характера сведения о монастыре Сурб Хач имеются в работах П. Кёппена, Н. А. Головкинского, Ю. С. Асеева и Г. А. Лебе- дева, П. К. Тыглиянца6.

Кроме указанных работ следует отметить более подробные исследования памятника,

вкоторых описываются его основные постройки и их декоративное убранство, характе-

1 * Последняя по времени публикация корпуса надписей монастыря Сурб Хач (оригина- лов и их перевода на русский язык) осуществлена нами в 2017 году (см.: Саргсян Т. Э., Петросян М. В. Крым. Монастырь Сурб Хач. – С. 243–278).

2 Бжишкян М. Путешествие в Польшу. – С. 324–326; Тер-Абраамян О. История Крыма

(часть 2). – С. 151–157; Хорен Степанэ. Монастырь Сурб Хач в Крыму; Кучук-Иоаннесов Хр. Ста- ринные армянские надписи и старинные рукописи в пределах Юго-западной Руси и в Кры- му. – С. 40–42; Григорян Гр. Новые данные об армянских эпиграфических надписях Крыма и Се- верного Кавказа. – С. 298–299; Сагумян С. Г., Енгоян А. М. Эпиграфические уточнения памятни- ков Сурб Хача Крыма и Феодосии // «Лрабер» (ВОН). – № 11. – Ереван: Изд. АН Армянской ССР, 1973. – С. 74–75 (на арм. яз.).

3 * Речь идёт о важнейшем для истории монастыря Сурб Хач колофоне писца Степаноса, помещённом в рукописную Библию, которая хранится в Матенадаране им. Месропа Маштоца в Ереване под номером 2705 (см.: Свод армянских памятных записей, относящихся к Крыму и сопредельным регионам (XIV–XV вв.). – С. 161–163). Примечательно, что упоминая этот источник, О. Халпахчьян при этом никак не использует его.

4 * Фра (брат) Акоб служил в армяно-католическом монастыре Святого Николаеса в Кафе. Он не имел отношения к монастырю Сурб Хач, и оставленный им колофон 1377 года упоминает не монас тырь, а сентябрьский праздник Сурб Хач – день Воздвижения Святого Креста (см.: Свод армянских памятных записей, относящихся к Крыму и сопредельным регионам (XIV–XV вв.). – С. 76–77).

5 Памятные записи армянских рукописей XIV века. – С. 485–487, 517; Тыглиянц П. К. Армянс кие церкви и монастыри Крыма (рукопись). – Л. 10;

6 Кёппен П. Крымский сборник. О древностях южного берега Крыма и гор Таврических. – С. 79– 80; [Головкинский Н. А.] Путеводитель по Крыму Н. Головкинского (издание 6-е). – Одесса: В. А. Иванов, тип. Спиро, 1894. – С. 416; Асеев Ю. С., Лебедев Г. А. Архитектура Крыма. – С. 20– 21; Тыглиянц П. К. Армянские церкви и монастыри Крыма (рукопись). – С. 10.

307

ризуются композиционные приёмы, приводятся даты возведения, размеры, надписи, рассказывающие о произведённых строительных и восстановительных работах. Такие исследования опубликованы А. Л. Якобсоном, О. И. Домбровским и В. А. Сидоренко, Ю. А. Таманяном, авторами двухтомника «Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР», Х. А. Поркшеяном, а также нами1. Фрески монастыря Сурб Хач рассмо- трены в работах О. И. Домбровского и Э. М. Корхмазян2.

Монастырь Сурб Хач. Армянская надпись 1694 года о построении обители.

Историческая жизнь монастыря Сурб Хач относительно известна. Построенный в пер- вой половине XIV века как резиденция архиепископа армян «григорианского вероиспове- дания», о чём упомянуто в надписи 1751 года, благоустроенный и обеспеченный, он слу-

1 Якобсон А. Л. Армянская средневековая архитектура в Крыму. – С. 173–181; Якобсон А. Л., Таманян Ю. А. Армянская архитектура в Крыму. – С. 12–19; Домбровский О., Сидоренко В. Солхат и Сурб Хач. – С 53–108; Таманян Ю. А. Монастырь Сурб Хач в Крыму // «Эчмиад- зин». – № 7–8. – Эчмиадзин: Изд. Первопрестольного Святого Эчмиадзина, 1969. – С. 59–65 (на арм. яз.); Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. – Т. 2. – С. 381–383; Поркшеян Х. А. Памятники братья (Сурб Хач Крыма и Нахичевани) // «Литературная Арме- ния». – № 1. – Ереван, 1971. – С. 73–76; Халпахчьян О. Х. Армяно-русские культурные отношения и их отражение в архитектуре. – С. 21–22; Халпахчьян О. Х. Архитектурный ансамбль Сурб-Хач в Крыму // «Сурб-Хач» (журнал Крымского армянского общества). – № 1. – Симферополь: Изд. КАО, 1996. – С. 5–12 и 38–44. Продолжение: Сурб-Хач. – № 2. – Симферополь, 1996. – С. 11–16.

2 Домбровский О. И. Фрески средневекового Крыма. – С. 74–77 и 95–96; Корхмазян Э. М. Ар- мянская миниатюра Крыма. – С. 107.

308

жил одним из основных духовных очагов армянских поселенцев полуострова1* и сыграл важную роль в их общественно-культурной жизни.

Этому немало способствовала деятельность открытой в монастыре школы, в которой преподавали известные учёные своего времени, в том числе знаменитые поэты XVII века Акоб Кафаеци и Степанос Тохатеци2. После переселения крымских армян в Азовскую гу- бернию в 1778 году, монастырь пришёл в запустение, что и заставило архиепископа рос- сийских армян Овсэпа Аргутяна (Иосиф Аргутинский) предпринять действенные меры по его возрождению. Примечательно, что в некоторых русскоязычных документах и описани- ях XVIII–XIX веков монастырь фигурирует под названием Святого Георгия.

Монастырь Сурб Хач. Вид с юго-востока (фото 2007 года).

СурбХачрасположеннапокрытомдевственным буково-дубовымлесомверховьевосточ- ного склона «монастырского оврага»3, спускающегося к северу с поворотом на юг, в направ- лении к городу Старый Крым. Постройки комплекса размещены в середине принадлежа- щей ему основной территории, площадь которой, «По всемилостивейшему пожалованию»

1 * В золотоордынский период крымским архиепископам подчинялись как армяне полуострова, так и Приазовья. В период же Крымского ханства духовному правлению владык монастыря Сурб Хач подчинялись армяне, проживавшие на территории всего ханства, вплоть до Южной Бессарабии. АрмянеКрыма,проживавшиевприбрежнойзоне,находившейсяподнепосредственным контролемосманов,какужеговорилось,имелисвоегоархиепископа,резиденциякоторогонаходилась в Кафе, в монастыре Святой Богородицы.

2 Микаелян В. А. История армянской колонии в Крыму. – С. 293–294.

3 Армянские древности Таврического полуострова. – С. 447; Тыглиянц П. К. Армянские церкви и монастыри Крыма (рукопись). – С. 10.

309

от 1795 года, определялась в 2288 десятин. Утверждённый российским правительством огромный земельный надел, которым, по нашему мнению, монастырь владел ещё в XIV– XVIII веках, свидетельствует о его материальной обеспеченности и возможностях местных правителей не только возводить различные строения, но и возделывать эти земли.

Монастырь Сурб Хач в начале ХХ века.

Окружавшие комплекс крутые склоны оврага с его западной стороны были спланирова- ны террасами, укреплёнными подпорными стенами из бута (сохранились частично). Сооб- щение между террасами, занятыми фруктовыми деревьями и огородами, осуществлялось с помощью каменных лестниц. Расположенная с южной стороны комплекса площадка с относительно небольшим наклоном предназначалась для размещения гужевого транспор- та богомольцев и паломников.

Полотно подъездной дороги, ведущей в Сурб Хач, было выровнено и уплотнено, а в пределах от въездных ворот до сооружений комплекса – вымощено с применением мел- кой щебёнки и булыжного камня. В необходимых местах, по обеим сторонам дороги, были проложены водоотводные канавы. Водоснабжение монастыря Сурб Хач, как и было при- нято у крымских армян, осуществлялось гончарным трубопроводом, и в настоящее время подающим воду с горной вершины, расположенной с юго-восточной стороны монастыря.

Образующие компактную группу основные постройки монастыря Сурб Хач возведены на протяжении второй половины XIV века. Они сконцентрированы вокруг двух внутрен- них дворов. Высокие глухие периметральные стены придают общему облику комплекса вид мощного укрепления, рассчитанного на долговременную оборону. Несомненно, по этим же соображениям, единственный вход устроен в юго-западном углу внешнего пери- метра монастыря, видимого только при непосредственном к нему приближении. Впечат- ление неприступности усиливает возвышающаяся почти в центре построек башня типа сторожевой.

Церковь с притвором поставлены на продольной оси комплекса и замыкают парадный двор с востока. С западной стороны его ограничивает двухзальная трапезная, а север- ной – высокая каменная стена, различные подсобные помещения, ныне разрушенные. В

310