Азербайджанцы (Народы и культуры) - 2017

.pdf

Тип жилого дома

Азербайджанская ССР, НКАО, с. Малыбейли, 1971 г. Экспедиция А.Г. Трофимовой Научный архив отдела Кавказа ИЭА РАН

очередь были двух форм: двускатными – саляны (теджаван, чартанбел, ики чатылы, шилверли) и четырехскатными (дёрдчатылы, чахаргюл, хелфе).

IV. По этажности и по отношению к поверхности земли: 1. подземные

(естественные и искусственные пещеры, землянки пайя, карадам, кухул, полуземлянки); 2. наземные одноэтажные жилища с кюрси, с верандой – эйваном, с цоколем, двухэтажные и трехэтажные. Наземные жилища отличались также формой расположения комнат (однорядные и двурядные), количеством комнат (однокомнатные, двухкомнатные и многокомнатные).

V. По планировочной структуре: 1. келлайы (тенеби) или келлезал (госте-

вая); 2. гоша келлайы (парная); 3. рядовая (дуздеме); 4. круглоовальная. Наиболее древними типами жилищ были землянки и полуземлянки или,

как их называли в областях Малого Кавказа, Гянджабасаре и на Западе Азербайджана, жилища пейе с плоской кровлей (Каракашлы, 1929; Халилов, 1991. С. 124–125; Велиев, 1996. С. 34–35). Данная категория жилищ строилась в плане квадратными, а их размер зависел от материального достатка хозяина. Вплоть до недавнего времени в горных местностях Азербайджана жилища типа землянки пейе, в силу простоты их сооружения, каждый мог построить самостоятельно. Для этого на солнечной стороне горного склона рыли котлован. Задней и двумя боковыми стенами жилища служили вертикально вырубленные земляные стены горного склона; фасад закрывался каменной кладкой, в которой оставлялся проход. При сооружении данного

260

типа жилища в равнинных местностях все четыре стены делали земляными. После завершения выкапывания котлована землянки пейе начиналось сооружение перекрытия жилища. Для этого вдоль длины жилища на расстоянии до 1,5–1,7 м укреплялись столбы, на которые накладывались бревна керан, а вдоль земляных стен клали плоские бревна пасна, хярма. Пристенные балки предотвращали разрушение земляных стен под тяжестью свода. Одним концом на центральный, другим – на пристенные балки накладывались балки перекрытия. После их крепления крышу засыпали землей и утрамбовывали. Обычно жилища данного типа имели плоскую кровлю, поэтому айрумы называли их ясты ой (плоский дом) (Каракашлы, 1929).

Следующими стадиями развития землянок стали жилища пейебашы, шеше ойлюк или Карадам. Переходным этапом в развитии от землянки до Карадама являлся такой тип жилища, как пейебашы, характерной особенностью которого являлось объединение под единым сводом жилой части и помещения для скота; жилая часть сооружалась на 20–30 см выше хлева. Карадамы можно считать усовершенствованной формой пещер и землянок. Археолог Я.И. Гуммель по результатам археологических раскопок в Ханларском районе и в долине Люлели определил, что найденные там жилища Карадам относились к эпохе бронзы (Гуммель, 1940. С. 120–121). В свою очередь М.И. Ильина считает, что жилища этого типа относятся ко II в. до н.э. (Ильина, 1946. С. 20). В Куро-Араксском регионе Карадамы со ступенчато-пи- рамидальными перекрытиями найдены и в Грузии и отнесены к III в. до н.э. (Чиковани, 1971); подобные находки на территории Азербайджана в Кюльтепе и Мингечауре, в особенности в западных регионах, относятся к VI–IV вв. до н.э. Найденные в последнее время в поселениях Тюйретепе и Шомутепе круглые в плане жилища с конусообразными крышами доказывают существование жилищ типа Карадам и в более древние времена.

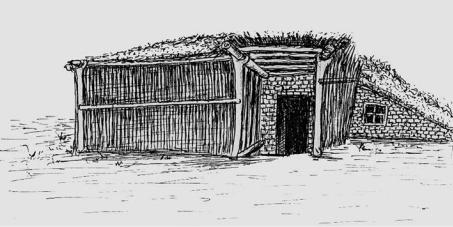

Жилище типа газма

Азербайджанская ССР, Ханларский район Рисунок Ф. Велиева, 1983 г.

Архив Института археологии и этнографии НАНА

261

Землянка газма

Азербайджанская ССР, Агдамский район, с. Ходжалы, 1926 г. Ходжалинская экспедиция Архив Института археологии и этнографии НАНА

Данные о жилищах Карадам можно встретить во многих источниках (Дубровин, 1871. С. 354), а также в путевых заметках путешественников, по-

бывавших в Азербайджане (Шарден, 1994. С. 66; Герзи, 1889; Зубарев, 1836).

Ж. Шарден, побывавший в XVII в. в Джульфе (Нахичеванский регион), отмечал, что жилища здесь в основном были в пещерах, а также выбиты в скалах (Шарден 1994.С. 66). Скореевсегожилища,накоторыеуказывалавтор,были Карадамами, вырытыми в склонах гор. В целом же в Нахичеванском регионе не было жилищ типа Карадам в классическом его понимании. Здешние Карадамы строились на земле и с балконами, а местное население называло их четырехопорными домами (дёрддирек ев). Стены таких домов строились из глины. В 1830-е годы итальянский путешественник Г. Герзи, побывавший вКазахскомрайоне,писал,чтодлятого,чтобыпопастьв Карадам,надобыло спуститься на 10–12 ступенек вниз. Из-за того, что дверной проем был низким, пройти внутрь, не пригнувшись, было невозможно. Осматривая село, он отметил, что по возвышенностям – своего рода холмикам – можно было определить, что здесь все дома были типа Карадам (Герзи, 1889). Собиравший этнографические материалы приблизительно через 100 лет после итальянского путешественника, А.К. Алекперов писал: «При входе в село сразу невозможно понять, что здесь кто-то живет. Только благодаря дыму, который выходил через дымоходы в виде небольшого выступа, можно было понять, что здесь село» (Алекперов, 1929. С. 42–43). Эти факты показывают, что еще до середины ХХ в. Карадамы не утратили своей актуальности.

Жилища типа Карадам в Ханларском районе назывались ойлук, шеше ой-

лук, пейебаши, в Нахичевани – гара ев, дёрддирек ев, хачкеренли ев, евда-

262

мы, гыш дамы, гыш еви, в Кельбаджаре – евдамы, в Кубатлы – дам (Кара-

кашлы, 1964. С. 72, 79; Мехтиев, 1987. С. 6). Азербайджанцы, проживающие в Борчалы, называли такие жилища чардахлыдам, бешикдам, ойдамы, дам

(Набиев, 1981. С. 20).

Жилища типа Карадам могли быть наземными, подземными и полуподземными, а также различались по числу комнат: однокомнатные, двухкомнатные и в форме комплекса. В XVIII–XX вв. ареал распространения жилищ этого типа охватывал горные и предгорные районы Малого Кавказа, частично Нагорный Карабах и Нахичевань. Согласно Т.А. Чиковани, жилища типа Карадам в Азербайджане были характерны не только для Нагорного Карабаха, но получили широкое распространение в XIX в. от Казаха до границ с Ираном (Казах, Кедабек, Дашкесан, Шамкир, Кельбаджар, Лачин, Кубатлы, Зангилан и Джабраил) (Чиковани, 1971). А.М. Мехтиев расширил ареал распространения жилищ Карадам и добавил сюда регионы Шеки-Закаталы, Ку-

ба-Хачмас и Ленкорань (Мехтиев, 2001. С. 94; Мехтиев, 1987. С. 14).

В регионе Малого Кавказа встречались жилища Карадам в комплексной форме. К.Т. Каракашлы, дав описание комплексов, принадлежащих Оруджу Исмаил оглу в Кельбаджаре и Джафару Исмаил оглу в с. Зод магала (региона) Гёйче, еще раз доказал наличие в Азербайджане сложных по конструкции Карадамов (Каракашлы, 1964. С. 85–87). В XIX – начале ХХ в. в Нахичевани широкое распространение получил новый вариант Карадамов – Карадамы с верандой – эйваном. Обе стороны эйвана оставались открытыми или же его боковые части закладывали камнем, оставляя открытой переднюю часть

(Насирли, 1959. С. 94).

В селах, расположенных на равнинах, преобладали наземные дома легкой конструкции, строительные материалы для которых были легкодоступны, и строительство которых не требовало большого времени. В XIX– XX вв. в Азербайджане были известны различные наименования жилищ легкой конструкции (из тростника и камыша) в зависимости от их локализации: в Нахичевани, Карабахе и Южном Азербайджане – човустан, в Куба-Хачмас- ском регионе – чубуг ев, дарбенд, в Мугани – гом ев, хёрме ев, в Шеки-Зака-

тальской зоне – чубугхёрме, чепере ев, читеме, в Ширване – гаргы ев, гамыш ев, тапан ев, в западном регионе и Гянджабасаре – дурма.

Широкое распространение получили также жилища с глинобитными стенами типа мёхре; они строились на фундаменте из речного камня высотой 30–40 см или непосредственно на земле. Возведение стен таких домов называлось мёхре вурмаг. Для этих целей использовался треугольный инструмент с длинной рукоятью (соколок) – мёхрекеш и шете. С их помощью нарезалась глина, которую затем мазали на стену и выравнивали. Этот процесс осуществлялся с перерывами. Каждый слой назывался кюрсю. На каждый такой слой в целях сейсмобезопасности накладывался деревянный обруч. Таким способом стена поднималась до высоты 1,8–2,2 м. Для установки кровли по краям стен ставились несущие балки, а поверх их, на боковые стены, парные балки. Для увеличения устойчивости несущих балок под ними также устанавливали Т-образные опоры. Затем на парные балки клали настил из тростника и засыпали землей. В Нахичеванском регионе при изготовлении кровли в жилищах типа мёхре на установленные в центре дома на расстоянии 2 м

263

между собой четыре опоры клались поперечные балки в центре дома, затем устилали растением хавар (солянка) и сверху засыпали землей.

В Азербайджане в горных и предгорных селах основной жилищный фонд состоял из домов из камня типа дахал с плоскими крышами и относительно низкими потолками. До 1940 г. в Нагорном Ширване, Карабахе и Шеки-Зака- тальской зоне преобладали дома типа дахал. В Шеки-Закатальской зоне стены таких домов возводились из речного и горного камня. Такие дома были одноили двухэтажными, иногда возводились без окон. В Нагорном Ширване с учетом местного климата дома типа дахал были одноэтажными. Для защиты от атмосферных осадков толщина земляного покрытия крыш достигала 70–90 см, поэтому поперечные потолочные балки были толстыми, укладывались плотно друг к другу и изготавливались из деревьев прочных пород.

В низменностях Ширвана большая часть жилищного фонда состояла из домов сальяны. Эти жилища отличались оригинальной кровлей и наличием веранд. Крыша дома сальяны отличалась большой крутизной. Веранда находилась в юго-восточной части строения, что можно объяснить желанием защититься от солнечных лучей. В таких домах двери выходили на веранду, а окна во двор. Отличительной чертой было и отсутствие потолка (Мустафа-

ев, 1977. С. 34).

Жилища типа ширвани, которые возводились из камня и сырцового кирпича, были характерны для Ширванской зоны, а также получили широкое распространение в Гянджебасаре. Крыша таких жилищ была очень низкой и называлась балыгбели, поскольку напоминала рыбий хребет. При строительстве на несущие стены сначала устанавливали матицу (ана керен), на которую с обеих сторон укладывали балки (перди). При отделке чердаков использовали иву; веранды (эйван) устраивали по всей длине дома. Иногда на боковых стенах дома устанавливали дополнительную пару бревен – гоша керен. В таких домах – гоша керенли ев – покрытия крыш устанавливали не только по бокам, но и на верхней части крыши, между парой бревен (Муста-

фаев, 1977. С. 34–35).

Дальнейшее общественное развитие и овладение более сложными способами строительной техники привели к появлению жилищ нового типа, в том числе годжлу. Оно было более целесообразным как в бытовом, так и архитектурном отношениях; одной из его особенностей являлась кровля с крутыми скатами. Стены, поставленные на каменном основании, доводили до высоты 2,2–2,4 м, после чего по центру строения вкапывали на расстоянии 1,8–2 м один от другого столбы с развилками. Их число зависело от длины жилища, и они выступали над стенами на 50–60 см. На развилки столбов укладывали основную балку (атмаагаджы), а на стены – доски (харма), и на нихнарасстоянии60–70 см один отдругого –поперечные балки гож (отсюда название дома годжлу ев): одним концом на основную балку, другим – на стену, причем этот второй конец несколько выступал за нее в качестве козырька от непогоды (ягмурлуг). Дальнейший процесс возведения жилища был идентичен строительству кирпичного дома. По периметру готового сооружения устраивали эйван. Из-за наличия галерей по всему периметру дома жилища типа годжлу можно считать одним из вариантов жилищ типа ширвани.

ВначалеXXв.врегионахАзербайджана,богатыхлесами,отдавалипредпочтение строительству деревянных домов различных типов. Срубное жили-

264

ще кертме получило широкое распространение на Малом Кавказе, в ШекиЗакатальской, Куба-Хачмасской, Ленкорань-Астаринской и Ярдымлинской зонах; подобные же дома, с незначительными архитектурно-композиционны- ми отличиями, в Куба-Хачмасской зоне были известны под названиями дербенди, в Ярдымлы – тахта ев (деревянный дом), а в Ленкорани – енджинека

(Мехтиев, 1987. С. 33; Мехтиев, 2001. С. 143; Измайлова, 1977).

В срубных домах было одно или два жилых помещения. Они были одноэтажными (в редких случаях двухэтажными), с плоскими или скатными крышами. В домах с плоскими крышами кровля изготавливалась путем установки обструганных квадратных брусьев, на которые клали толстые доски. Затем это все заливалось глиной и штукатурилось. Кровля срубных домов джелинека была иногда двухскатной (чартанбел), а иногда четырехскатной (джахаргюль). Для покрытия крыш использовали особый раствор (лыг) или камыш, керамит, или же изготовленный из железного дерева гонт (тахтапуш, латпуш, дран). Обычно перед срубными домами возводили веранду.

Фундамент срубных домов делали из деревьев или камней. Затем в фундаменте крепились специальные колья и приступали к возведению стен. На расстоянии 20–25 см от концов бревен вырезались выемки, благодаря которым они плотно крепились друг с другом. В Ленкорань-Астаринской зоне эту процедуру называли «прививкой» (эбыр). Строительство таких домов производилось без использования гвоздей. При возведении стен оставляли места для окон и дверей; по верхнему краю устанавливали специальные доски дерасер. Стены изнутри и снаружи оштукатуривались глиной. Штукатурка

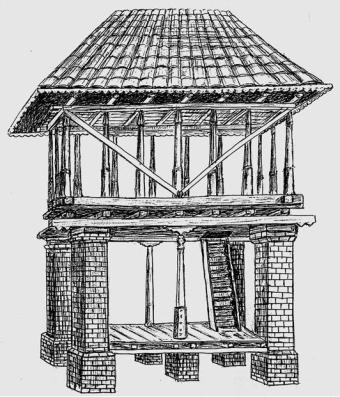

Жилище типа кертме

Азербайджанская ССР, Шекинский район Рисунок А. Мехтиева, 1971 г.

Архив Института археологии и этнографии НАНА

265

иногда наносилась так аккуратно, что определить, что дом деревянный, можно было только по выступам бревен по углам.

Более сложные по планировке двухэтажные срубные дома в конце XIX – начале XX в. встречались в Шеки-Закатальской и Ленкорань-Астарин-

ской зонах (Мехтиев, 2001. С. 144–145; Надеждин, 1901. С. 54).

Другим типом деревянных домов были джымга (джыг). Срубные дома джымга были известны в разных регионах Азербайджана; в Шеки-Закаталь-

скомрегионеониименовались джыгев,агаджев,ажанев,дейе,дирекарасы

(Насирли, 1975. С. 48), в Ленкорань-Астаринском регионе – сюннеке, сюндю-

неке, пушталы ев, гоймеке, джарджив ев (Измайлова, 1977), в Ширване – багдады ев (Мустафаев, 1977. С. 36), в Западных регионах – мерек, дирека-

расы и арадолдурма. Жилища джымга были одно- и двухэтажными, с одним или двумя жилыми помещениями, с верандами и без. Простые по конструкции, эти дома обычно были в плане квадратными. При строительстве таких домов по периметру фундамента на расстоянии 1 м друг от друга вкапывали квадратные деревянные столбы; на расстоянии 25-30 см от них устанавливался второй ряд столбов. После того, как внутренний и внешний ряд столбов обшивали рейками (джымга), пространство между ними заполняли камнями, щебнем, сеном, землей, остатками досок. В Ленкорань-Астаринском регионе для этих целей пользовались так называемой пышдой, изготовленной из голубой глины, взятой в речных месторождениях, поэтому дома этого типа именовалисьздесь пышданака. Пристроительстведомов багдады вШирване столбы вкапывались в один ряд, и по обе стороны столбов крепились деревянные доски. Подобные дома имели множество разновидностей, которые

всвою очередь имели свои названия. Основной причиной этого была нехватка необходимых строительных материалов, таких как столбы, доски, опоры. Вследствие этого мастера отдавали предпочтение тем материалам, которые имелись в наличии. Стены таких домов облицовывались толстым слоем штукатурки, изготовленной из глины и сена.

На установленные столбы клали поперечные деревянные брусья, которые накрывали тростником и камышом, засыпали землей и штукатурили. Для предотвращения попадания дождевой воды в дом кровлю иногда делали

вформе балыгбели. В Шеки-Закатальском регионе такие дома в большинст-

ве случаев строились с чердаками, что также делалось для предотвращения попадания атмосферных осадков в помещение. Дверные и оконные проемы в жилищах джымга были небольшими и обычно выходили на веранду.

Особое место среди деревянных домов занимает жилище под названием лям, которое строилось на деревянных опорах и напоминало башню. Считающийся летним домом лям был характерен для жарких и влажных регионов Азербайджана (в особенности для Ленкорани). В равнинных районах его именовали талвар, в Нахичевани – тахт, на Апшероне – балахана, кю-

лефиренги, в Кахе – алтыачыг, в Закаталах – гулача (Мехтиев, 1987. С. 43).

Лям в основном возводился на столбах и был двухили трехэтажным. Его кровля была двухили четырехскатной, накрывалась досками, камышом и керамитом. Одноэтажный лям был высотой 4–5 м, двухэтажный – 7–8 м, трехэтажный достигал высоты 10–12 м и более. На первый этаж лестница устанавливалась непосредственно с земли, а второй и третий этажи соединялись внутренними лестницами. По обеим сторонам лестницы устанавли-

266

вались перила высотой около 1 м. Характерные для Ленкорани лямы отличались своеобразной архитектурой и являлись основным местом летнего отдыха населения. Усовершенствованную форму лямов возводили из обожженного кирпича на столбах. Как правило, лям возводился во дворе недале-

ко от основного дома (Измайлова, 1977; Усейнов, Бретаницкий, Саламзаде, 1963. С. 357–358).

Для Шеки-Закатальского региона была характерна гулача, которая возводилась из досок, с чердаком, на четырех толстых пнях или столбах высотой 0,8–1 м. Иногда пни заменяли каменными плитами. Напомним, что в селах долин рек Кура и Аракс, где возможны наводнения, жилища возводили на высоте 50–60 см от земли на деревянных опорах.

В конце XIX – начале XX в. наиболее усовершенствованные жилища назывались аг ев (белый дом) отаглы ев (дом с комнатами), ишиглы ев (светлый дом). Такие дома были трех разных форм: без антов (голсуз эйванлы); с одним антом (текголлу эйванлы) и с парными антами (гошаголлу эйванлы). Следует отметить, что дом без антов (голсуз эйванлы) и с парными антами (гошаголлу эйванлы) считались большим достижением строительной культуры.

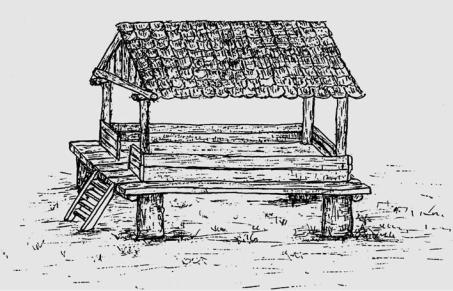

Жилище типа лям

Азербайджанская ССР, Астара-Ленкоранский регион Рисунок Ф. Велиева, 1986 г.

Архив Института археологии и этнографии НАНА

267

Жилище типа гулача

Азербайджан (Azərbaycan), Шеки-Закатальский регион Рисунок Ф. Велиева, 2005 г.

Архив Института археологии и этнографии НАНА

Следует отметить, что в научной литературе дома с верандами (эйван)

также называются антлы ев. (Саламзаде, Садыгзаде, 1961. С. 52–53; Усейнов, Бретаницкий, Саламзаде, 1963. С. 329). Боковые стены таких домов имели выступы (ант), обрамляющие балконы по бокам (в Мугани – гулабан, в Астаре – пйясе). Стены ант защищали дома от сильных ветров, дождей, солнечных лучей и создавали благоприятный микроклимат. «Дома с антами» (гошаголлу эйванлы) использовались как для отдыха во время жары, так и длявыполнениянекоторыхдомашнихработидажекаккухня.Влетнее время семья почти все свободное время проводила здесь. Однокомнатные дома с балконами до сих пор сооружаются при индивидуальном строительстве.

ВНахичеванскомрегионе,ШушеичастичновШирваневдвухкомнатных и многокомнатных домах функцию балкона выполняло особое помещение внутри дома, своего рода внутренний коридор (гяфяхана, говхана, гавхана), в котором, как правило, устанавливали тендир. Коридор был четырех-, шести- или восьмиугольным; вокруг него по периметру располагались комнаты. Из него открывались двери в гостевую и спальню. Входная дверь со двора также вела в этот коридор. Летом, до наступления темноты, члены семьи проводили время в гавхане (Усейнов, Бретаницкий, Саламзаде, 1963. С. 330;

Насирли, 1959. С. 97–98; Саламзаде, Садыгзаде, 1961. С. 53–54).

С конца XIX в. с ростом благосостояния и технических возможностей стали появляться новые типы жилищ с более сложными архитектурными конструкциями. Такие дома в народе именовались тенеби ев, айнабенд ев (застекленный дом), имарет (дворец), маликане (имение), мюлк, геср (замок)

268

ипринадлежали,восновном,обеспеченнымлюдям.Обычнотакиедомабыли окружены каменным забором, имели арочный вход, отличались богатством внешней и внутренней отделки, двери и окна украшались узорными шебеке, стены и потолки – художественными росписями. Подобные дома можно было встретить в городах Баку, Куба, Шеки, Шуша, Гянджа, Шемаха, Ордубад. В селах дома такого типа были редкостью.

ВНУТРЕННЯЯ ПЛАНИРОВКА ДОМОВ

В XIX – начале XX в. большая часть традиционных жилищ Азербайджана представляла собой одноэтажные дома квадратных четырехугольных форм (пейебашы, карадам) и прямоугольных конструкций (однокамерные наземные дома). Однако с середины XIX в. усилились тенденции отделения жилой части от хозяйственной, появились дома новой планировки. К ним от- носитсявариантдома,гдежилыепомещения(два-трииболее)располагались в ряд, по продольной оси, и объединялись находившейся перед ними общей верандой или коридором гавхана (Нахичевань). В этом случае при функциональной дифференциации помещений одно выделялось для кухни, другие же – под гостевую комнату и спальню (их еще называли «зимняя комната» и «летняя комната»). Например, в Нахичевани, в с. Джалилкенд, был зафиксирован жилой комплекс большой патриархальной семьи, состоящий из семи комнат и двух хозяйственных помещений (Насирли, 1959. С. 103). Дома тако-

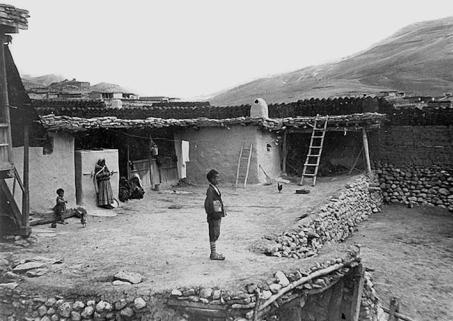

Общий вид двора

Азербайджанская ССР, Конахкендский район, с. Сегуб, 1936 г. Архив Института археологии и этнографии НАНА

269