Азербайджанцы (Народы и культуры) - 2017

.pdf

Орнаментика медной посуды

Архив Института археологии и этнографии НАНА

370

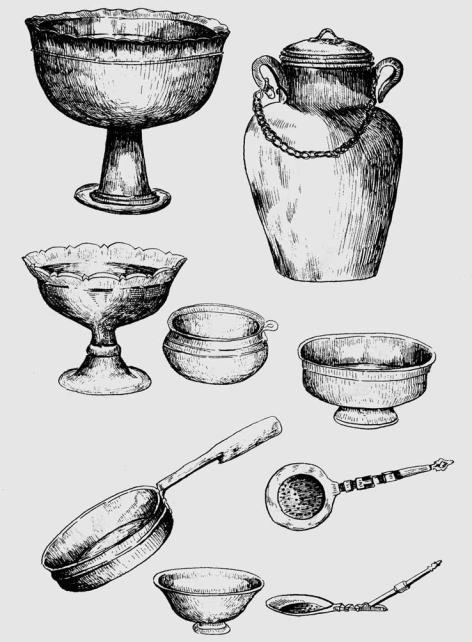

Медная кухонная утварь

Архив Института археологии и этнографии НАНА

371

ленной под ним жаровней, для приготовления шашлыков – различные шомпола. Первые блюда подавали в глубоких фаянсовых чашах (каса), для тушения мяса использовали небольшие кастрюли, первоначально керамические, впоследствии медные. И сегодня во многих сельских местностях Азербайджана при готовке блюд, особенно для больших застолий, используют медную утварь. Медная традиционная утварь азербайджанской национальной кухни представлена кастрюлями (газан), дуршлагами (ашсюзян), черпаками (абгярдян), медными колпаками для сохранения тепла и аромата плова (сярпуш), тазами (тешт), подносами (мяджмяйи), шумовками

(кяфкир).

Согласно традиции, стол накрывался только после того, как собиралась вся семья. Во главе стола рассаживались родители, старшие, вокруг – домочадцы. Нельзя было притрагиваться к еде, а также вставать из-за стола, пока глава семьи не сделает этого. За столом следовало говорить как можно меньше и только о хорошем. Каждый участник трапезы должен был доесть предложенную еду, следить за опрятностью посуды.

В режиме питания обычно придерживались трехразового приема пищи: завтрак (сяхяр йемяйи), обед (нахар), ужин (шам йемяйи). При всех различиях повседневной и праздничной кухни, календарные, сезонные (Новруз байрам), религиозные (Курбан и Рамазан байрам), ритуальные и диетические традиционные блюда оставались неизменными. Самые большие застолья организовывались по случаю свадеб (той) и поминок (эхсан), однако последние были значительно скромнее.

ГЛАВА 6

ТРАДИЦИОННОЕ РЕМЕСЛО

ГОНЧАРСТВО

Гончарство всегда занимало большое место в производстве и быту азербайджанцев. Древнейшая известная на сегодняшний день керамика на территории Азербайджана представлена на поселениях, относимых од-

ними археологами к эпохе неолита, другими – к эпохе энеолита (Нариманов, 1987). Керамика носителей неолитических традиций, населявших равнины Карабаха, Нахичевани, Муганскую равнину, формована из глины с растительной, главным образом соломенной примесью. Несмотря на такое принципиальное единство, каждый из трех указанных регионов выделяется определенным своеобразием, отражающим их этнокультурные основы. В конце эпохи неолита на рубеже V–IV тыс. до н.э. в верхних горизонтах многих неолитических поселений появляется серая, серо-бурая и розоватая керамика, формованная из грубой глины, часто с подпалинами на поверхности, которая сплошь обработана расчесами гребенки. Она никак не связана с предшествующими традициями.

К середине IV тыс. до н.э. на территориях Южного Кавказа, ранее занимаемых носителями неолитических традиций, расселяются носители новой для Кавказа традиции, названной И.Г. Наримановым лейлатепинской. С этим новым явлением, имевшим генетические корни в среде урукской традиции Месопотамии, в Азербайджан попадают и высокоразвитые переднеазиатские технологии гончарства – гончарный круг и гончарные печи с высокотемпературным, хорошо регулируемым режимом обжига керамики. Остатки этих печей выявлены при исследовании поселения Лейлатепе. Они были наземной двухъярусной конструкции, круглого плана (Нариманов, Ахундов,

Алиев, 2007).

Следующий шаг в развитии керамической культуры в Азербайджане связан с куро-араксской традицией. С появлением этой традиции Азербайджан вступает в эпоху бронзы. В первую очередь бросается в глаза отсутствие в поселениях гончарных печей и сосудов, формованных на гончарном круге. Керамика куро-араксской традиции изготовлялась из глины с примесью песка, формовалась от руки, но довольно качественно.

На ранних этапах среднебронзовой эпохи в керамическом производстве еще чувствовалась некоторая генетическая связь с куро-араксской традицией. Но в дальнейшем их сменили совершенно новые традиции. В керамиче-

373

ском производстве продолжали применяться глина с песком, формовка производилась от руки.

Керамическое производство составляло одну из важнейших отраслей ремесла феодального Азербайджана. Анализ археологических материалов показывает, что до VII–VIII вв. в Азербайджане и сопредельных странах наблюдался определенный спад в гончарстве. В дальнейшем вновь широкое распространение получил гончарный круг, намного улучшилось качество изделий, возникли новые центры гончарного производства. Ремесло сосредоточивалось в таких городах как Барда, Гянджа, Бейлаган, Нахичевань, Ардебиль, Тебриз, Марага, Шемаха, Баку и др. (История Азербайджана, 1958.

С. 126, 133).

Врезультате монгольского нашествия в начале XIII в. ремесла и торговля пришли в упадок, который был вызван разрушениями, налоговым гнетом, откупной системой (Ализаде, 1966. С. 205–209, 371). Однако уже в XVI в.

времесленном производстве Азербайджана наблюдалось определенное оживление. Значительно выросли города Тебриз, Шемаха, Баку, Ардебиль, Джульфа и другие, как центры ремесла и торговли. В ремесленном производстве возрастала роль свободных ремесленников, которые объединялись по специальностям в амкарства (История Азербайджана, 1958. С. 242–243).

Впериод ханств в XVIII в. (Левиатов, 1948. С. 52) городские ремесла

Шемахи, Кубы, Шеки, Гянджи, Нахичевани всегда сосуществовали с сельскими ремесленными центрами, сохранявшими традиционные ремесла, включая гончарное. Естественными предпосылками развития в перечисленных местностях гончарства были залежи глины, наличие недорогого топлива. Гончарство в этих центрах продолжало существовать еще и потому, что ему был обеспечен сбыт на местных базарах, постоянный спрос у населения. Хрупкие керамические изделия были неудобны при транспортировке, в связи с чем обычно сбывались недалеко от мест их производства. К числу причин сохранения гончарного ремесла, помимо потребностей населения, следует отнести традиции как в ремесле, так и в потреблении.

Азербайджанские традиционные керамические изделия отличаются большим многообразием . По функциональному назначению выделяются: 1) сосуды для воды; 2) изделия для приготовления, хранения, обработки

иприема пищи; 3) сосуды для молочного хозяйства; 4) предметы отопления

иосвещения; 5) прочие бытовые предметы; 6) гончарные изделия для водоснабжения.

Сосуды для воды предназначены главным образом для ее переноски

ихранения, они имели в основном одну форму, но были различных объемов. Кувшины, вмещающие 18–20 л и предназначенные для переноски воды и ее хранения, чаще всего называют сехенг. Это кувшин без слива, с одной верти-

кальной ручкой, удлиненным корпусом и узкой горловиной. Такую же форму имеют кувшины меньших размеров, на 6–8 л, именуемые в разных регионах по-разному – джурдек, полусехенг, сехенгдже.

Кувшины для воды небольших размеров, емкостью до 3–4 л, называемые во многих этнографических зонах Азербайджана бардаг, предназначены для использования во время полевых работ. Только в таких кувшинах в сильную жару вода долго сохраняется прохладной из-за сравнительно малой теплопроводности керамики. Нередко такие кувшины вместо воды наполняют

374

пахтаньем – айран, хорошо утоляющим жажду. Население предгорных районов Азербайджана употребляет бардаг также для хранения патоки – бекмез. В местах, отдаленных от источников воды, особенно в зонах с жарким летом, остаютсянезаменимымизакопанныевземлюдогорловиныбольшиесосуды– кюпы для хранения запасов питьевой воды. Как правило, такие кюпы изготовлялись без ручек. Сосуды для воды закрывались сшитой из ткани, нередко многоцветной пробкой тыхадж. Иногда для этой цели служила продолговатая двухконусная керамическая пробка. Из сосуда, оставленного открытым,

воду не пили (Гулиев, 1961. С. 1105–1106).

Значительноеместовжизнинаселениязанималикувшиныдляомовений– афтафа с одной ручкой и длинным трубчатым носиком. Для религиозных омовений – дестенамаз использовался керамический тазик фашир, в центре которого имеется цилиндрический выступ на уровне венчика. На этот выступ ставили омываемую ногу, чтобы она не касалась загрязненной воды. Азербайджанские гончары изготавливали также кружки – долча, парч, лейки – сусепен, чилейен с цилиндрическим корпусом, одной ручкой и длинным носиком.

В состав кухонной посуды входят котлы – чёлмек, газанча разных размеров с крышками – дуваг, гапаг. В юго-западном Азербайджане само гончарство называлось чёлмекчилик в силу того, что эти котлы составляли большую часть продукции. В таких сосудах обычно варили рис; медленное нагревание его толстых стенок придавало рису особый вкус. Чёлмек имеет полушаровидную форму, загнутый наружу венчик. Емкость котлов разная, начиная от маленьких (на 1–2 человека) до больших меджлис газаны. Аналогичные котлы найдены в слоях X–XI вв. в Оренкала (Ахмедов, 1959. С. 188).

Специальные кувшины кювеч использовались для варки в тендирах фасоли. Изготовляли их женщины. Кювеч – одноручный кувшин с небольшим сливом и плоской крышкой. Особенностью таких кувшинов была сравнительно большая (до 2 см) толщина стенок, благодаря чему пища в них парилась.

Одним из видов кухонной посуды является широко распространенный

вАзербайджане пити габы, который представляет собой кувшин с широким горлом емкостью несколько менее литра для приготовления жидкого мясного блюда – пити. Пити, как правило, готовят в отдельном кувшинчике на одно- го-двух человек или на целую семью. В зависимости от этого используются пити габы разных размеров. Причина того, что массовое изготовление кувшинов для пити сохранилось до сегодняшнего дня, – широкое распространение этого блюда в азербайджанской кулинарии и изменение его вкусовых качеств при приготовлении в некерамической посуде.

Широко распространенным в Азербайджане керамическим изделием кухонного предназначения является керамический дуршлаг – ашсюзен, который использовался для приготовления плова. Форма дуршлагов всех этнографическихзонсходна:ониполусферическиесотверстиямиповсейнижней части, с отступом в несколько сантиметров от краев. В тех местах, где перед пловом подают сцеженный рисовый отвар хелим, его сливают из дуршлага

вспециальные керамические сосуды хелим габы. Хелим габы – кувшин с широким горлом типа подойника с двумя ручками на плечиках. К керамической столовой посуде в Азербайджане относились столовые миски кяса, нередко

375

Гончарная утварь

Архив Института археологии и этнографии НАНА

376

покрытые поливой, кружки сахсы стакян, масленки багга, солонки денкене, заварные чайники дем чайники, блюдца нелбеки, сахарницы гянд габы.

Большое значение гончарных сосудов в молочном хозяйстве определялось удельным весом скотоводства в традиционном хозяйстве азербайджанцев. Необходима была специальная керамическая посуда для хранения и обработки молока и молочных изделий. Широко распространенными сосудами являются различные керамические подойники – сярнич. Как правило, это сосуды с широким горлом и двумя ручками. Наиболее распространены подойники четырех- и пятилитровые. Керамические подойники часто используются для заквашивания молока, предназначенного для сбивания масла. Для заквашивания небольшого количества молока используется специальный сосуд – бадья с высокими бортами.

Распространенным сосудом является маслобойка – нехре. По сведениям гончаров, особенно большая потребность в них была в период перекочевок на летние пастбища. Преобладают маслобойки высотой 80–100 см. Однако в зависимости от количества молока в одном и том же хозяйстве используются и маслобойки меньших размеров. Азербайджанские маслобойки представляют собой кувшин с невысокой горловиной. На передней части нехре, на плечике, имеется ручка. Обычно диаметр устья равен диаметру дна. Под ручкой или слева от нее имеется небольшое отверстие диаметром около 2 см для выхода газов, образующихся в процессе сбивания. Камышовая трубочка, вставляемая в это отверстие, в процессе сбивания периодически извлекается и по следам на ней судят о готовности масла. При изготовлении маслобоек к внутренним стенкам их и ко дну после предварительной сушки (обычно через день) прилепляют глиняные комочки – дуйюн. Такие комочки в основном характерны для современного гончарства Ленкорань-Астаринской зоны. В других гончарных центрах вместо комков специальным гребнем дараг по внутренним стенкам сосуда в процессе формовки гончар делает глубокие желобки, создавая тем самым шероховатость. Эти комочки и желобки ускоряют отделение масла от пахтанья.

Гончарные сосуды для хранения запасов топленого масла, а также сыра во многих зонах Азербайджана подобны кюпам, но несколько меньше их по объему. В различных частях страны они имели различные названия – химча, багга – кувшин с двумя ручками или без ручек с широким горлом, кури, йаг кюпеси или чялляк. Последний изготовливают в форме кувшина для воды, но несколько большего размера и с более широкой горловиной.

В целях экономного использования топлива, особенно в городах, для варки пищи и обогрева жилья использовали керамическую жаровню – кюре. В отличие от открытого очага и камина бухары, керамические кюре на угле создавали лучшие условия для приготовления пищи, поэтому считались одним из важных элементов городской кухни. В такой печи не только расходовалось меньше топлива, но и дольше сохранялось тепло, было меньше копоти.

Для бытового отопления широко использовали керамический кюрсю мангалы. Его изготавливали вручную, без гончарного круга. Изготавливались разнообразные светильники чираг с горлышком и носиком для фитиля. Их очень много среди археологических материалов из различных памятников Азербайджана (Джафарзаде, 1949; Левиатов, 1949; Ахмедов, 1959; Ваидов, 1961; Геюшев, 1961 и др.). Среди прочих бытовых предметов можно назвать

377

повсеместно изготавливаемые цветочные горшки дибчек, копилки дахыл разнообразных форм. Широко были распространены курительные трубки – ка-

льяны. Изготавливали два вида кальянов: сулу кальян и чубуг кальян (Муста-

фаев, 1977. С. 74).

До недавнего времени многие азербайджанские гончары изготавливали водопроводные трубы – гюнг. Линия обычно состояла из прямых и кривых – тапанча люле водоводов; большого диаметра начальных труб ана люле

ипромежуточных орта люле меньшего размера, а также вводных труб – бечя люле. На водопроводных линиях устанавливались керамические отстойники

ираспределители – булаг сярничи, су гёзю с крышками. В современном гон-

чарстве их недавнее изготовление отмечено в Шеки-Закатальской зоне. Способ изготовления их сходен с изготовлением тендиров, в отличие от которых они округлые и имеют дно.

Традиционные ручные гончарные круги в Азербайджане обычно состоят из двух частей – верхней плоскости и подставки – отурачаг, на которой она вращается. Работая на круге, вращая его рукой, гончар не должен касаться подставки. Круг этот толщиной 5 см представляет собой восьмигранную в плане плоскость диаметром 25–30 см. Шип обеспечивает его свободное и устойчивое вращение в лунке подставки. Размеры и форма лунки соответствуют шипу. Круг на подставке стоит на полу, и его медленно вращает рукой

Мастер-гончар А. Алиев за работой

Азербайджанская ССР, Кубинский район, с. Еникенд, 1972 г. Экспедиция А.Г. Трофимовой Научный архив отдела Кавказа ИЭА РАН

378

Внук мастера-гончара Бейкеза Тонаг оглы Гусейнова разминает глину

Азербайджанская ССР, Кубинский район, с. Еникенд, 1972 г.

Экспедиция А.Г. Трофимовой Научный архив отдела Кавказа ИЭА РАН

сидящий на полу гончар, реже пальцами ног, освобождая руки для формовки сосудов.

Ножные гончарные круги Азербайджана состоят из двух деревянных дисков, соединенных вертикальной осью – ox. Верхний диск юст чархы меньше нижнего алт чархы. Большой диаметр и вызывающая инерцию массивность нижнего диска позволяют, действуя стопами ног, развивать значительную скорость вращения верхнего диска, на котором идет формовка. Ножные гончарные круги устанавливаются либо на земляном полу мастерской, либо

в яме глубиной около метра, диаметром несколько большим диаметра нижнего диска. Таким образом, верхний диск находится чуть выше уровня пола мастерской. Такое различное расположение кругов связано со специализацией. На кругах в ямах изготовляют главным образом круглые сосуды (кюпы, маслобойки, сехенги и др.), так как для формовки большого изделия мастер должен работать стоя.

При утопленном в яме круге мастер работает, сидя на деревянной раме отурачаг, установленной по краям устья ямы. Для удержания оси в строго вертикальном положении на середину рамы набита поперечная доска – тутачаг шириной 8–10 см, толщиной 4–5 см, с боковой выемкой, в которой вращается ось круга. На выемку – кярт наложена деревянная или металлическая накладка, которая удерживает ось гончарного круга в выемке, но не мешает вращению.

Наземные гончарные круги, так же как вкопанные в землю, имеют поперечную перекладину с выемкой для оси, которую располагают в центре или с левой стороны. Вертикальная ось в выемке удерживается описанными выше накладками. К двум доскам рамы чуть выше нижнего диска по диагонали прибита планка.

Большое значение в гончарстве имеет выбор, добыча гончарной глины, а также подготовка ее к производству. Специальная глина – гил, как гончарное сырье, обладающее специфическими свойствами, богато представлена

379