Азербайджанцы (Народы и культуры) - 2017

.pdfные образцы оружия, изготовленного и декорированного азербайджанскими мастерами, хранятся в музеях различных стран и дают представление о творчестве ювелиров, поскольку сабли, кинжалы, щиты, шлемы выполняли не только практическую роль, но являлись и предметами искусства. Посланные в 1589 г. из Шемахи в дар царю Борису Годунову 10 серебряных шлемов – дебилге, которые ныне хранятся в Оружейной палате Московского Кремля, были украшены лагичскими ювелирами инкрустацией из золота, рубинов и бирюзы (Сулейманов, 1994. С. 147).

Зачастую мастера-ремесленники работали в тесном контакте с крупными миниатюристами своего времени. Для украшения оружия миниатюристы создавали различные композиции, соответствующие размерам и форме изделий, некоторые художники вместе с мастерами наносили узоры на металл. В этом отношении большой интерес представляет щит из коллекции Оружейной палаты Московского Кремля, который не только свидетельствует о связи масте- ра-оружейника с художниками, но и представляет собой великолепный образец художественного металла Азербайджана XVI в. Русские архивные документы свидетельствуют о передаче в 1594 г. азербайджанским купцом богато украшенного щита русскому царю Федору Иоанновичу. Позднее щит перешел к русскому полководцу И. Мстиславскому, а с апреля 1622 г., после его смерти, передан на вечное хранение в казну русских царей. Щит этот, диаметром 50,8 см, выполнен из цельного листа красного булата, поверхность инкрустирована золотом. Лейтмотив убранства составляет система из 42 спиралевидных полос, расширяющихся от центра к внешнему ободу. В 9 из них имеются фигуры 71 животного 25 видов, в трех различных композициях, 18 человеческих фигур и другие изображения. Интерес представляет тот факт, что среди этих рисунков мы можем рассмотреть композицию, идентичную хранящейся в Санкт-Петербургской государственной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина миниатюре Султана Мухаммеда «Сцена охоты». Видимо, это свидетельствует об участии Султана Мухаммеда в работе над данным произведением, выполненным в XVI в. в Тебризе знаменитым мастером Мухаммедом Момином (Эфендиев, 1980. С. 9).

Через Шемаху во второй половине XVI в. в большом количестве шли в Россию сабли в богатой оправе, булатные кинжалы – хянджар, окованные золотом с лалами и яхонтами – ягут и с бирюзой – фируза, роскошные седла

ипопоны. Азербайджанское огнестрельное оружие отличалось также богатством и разнообразием украшений. Стволы обрабатывались золотой насечкой, кремневые замки – гравировкой и насечкой, ложи – прямые и узкие – изготавливались из чинара или орехового дерева, инкрустировались костью, серебром или деревом различных пород. Все серебряные детали украшались растительным и геометрическим орнаментом. Надписи с именем мастера

ивладельца оружия, заключенные в декоративные картуши, служили изящным дополнением к художественному убранству изделий (Ибрагимов, 2013.

С. 48, 67).

ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО

Одной из отраслей металлообработки в Азербайджане с древнейших времен было ювелирное дело – зяргярлик, развитие которого характеризовалось

420

особой устойчивостью канонов орнаментального и композиционного построения на протяжении многих веков. За тысячелетия своего существования ювелирное искусство Азербайджана прошло большой путь развития от простейших способов изготовления изделий до самых сложных. Многочисленныеархеологическиеартефактыразныхисторическихпериодов,выявленные

вразличных районах страны, свидетельствуют о разнообразии и изяществе золотых и серебряных изделий азербайджанских ювелиров. Диадемы, серьги, кольца, подвески, фибулы, ожерелья, цепи, браслеты, пояса, бляшки, булавки, пуговицы, найденные при раскопках в Мингечауре (в грунтовых погребениях), Баку (Ичери-шехер), Кабале, Торпагкале (Кахский район),

вс. Галагях (Исмаиллинский район), Хархар (Гедабейский район), Шавго (Астаринский район), Хыныслы (Шемахинский район), Шахтахты (Шахбузский район), Багбан-Баргюшад (Уджарский район), а также в Шуше, Огузе и др. (XI в. до н.э. – XVII в.) свидетельствуют о том, что ювелирные изделия имели довольно широкий ареал и значение в быту.

Изделия из мингечаурских погребений (ручные и ножные браслеты, перстни простые и с печатками, ушные и височные кольца, пряжки, шейные гривны, колокольчики, фигурки животных, пуговички и т.д.) были изготовлены из бронзы, железа, серебра и золота. Среди них особо выделяются браслеты, изготовленные из круглого в сечении прута, иногда украшенные изображениями змеиных головок (Нонешвили, 1992. С. 101).

Водном из многочисленных курганов в с. Керимли Огузского района выявлено множество рудиментов материальной культуры эпохи бронзы (середина II тыс. до н.э.). Здесь найдены бусы разной формы из бронзы, агата и стекла, напоминающие пшеничные и ячменные зерна, изделия из золота: статуэтка – голова вола, майский жук, дощечка с изображением древнего правителя, булавка и пуговица.

Ювелирное дело было развито и в других регионах Азербайджана,

вчастности в Бейлагане до разрушения его монголами, о чем свидетельствуют найденные здесь во время археологических раскопок массивные браслеты, витые из проволоки, перстни с металлическим щитком и гнездами для драгоценных камней, серьги, подвески, украшения для поясных ремней и т.д. (Ахмедов, 1972. С. 94–95). На мемориальных памятниках XVI–XVII вв.,

вчастности на надгробии неизвестного ювелира с. Шихягеран Ленкоранского района, сохранились изображения колец, серег, браслетов и других ювелирных изделий, наковален и инструментов (Нейматова, 1962. С. 21).

Обнаруженные при археологических раскопках артефакты свидетельствуют о том, что азербайджанские мастера и в древности, и в средние века искусно украшали изделия из золота, серебра и бронзы драгоценными камнями, владели многими способами обработки и шлифовки камня (Асланов,

Голубкина, Садыгзаде, 1966. С. 11).

В XVI–XVII вв. ювелирные изделия, различные украшения продолжали занимать важное место в быту азербайджанцев (главным образом знати и богатых купцов), что и обусловливало существование специальных базарных рядов в крупных городах. В тебризском и ардебильском кайсериях имелось немало ювелирных лавок. Подобные лавки были и в Шемахе (Гейдаров, 1982. С. 220). Ювелиры работали во многих городах Азербайджана, но в основном они были сосредоточены в Тебризе, Ардебиле, Баку, Шемахе, Шуше,

421

Шеки, Гяндже, Ордубаде и Нахичевани, где объединялись в цеховые организации, возглавляемые устабаши (старшиной). Основными видами ювелирных работ были различные технические приемы: чеканка – зярб етме, штамповка – гелибкярлыг, филигрань – шебеке, чернь – гарасавад, эмалирование – минасазлыг. Кроме того, в ювелирном ремесле существовали и такие способы как гравировка – хеккаклыг, ковка – дёйме, резьба – ойма, инкруста-

ция – чахма, хатемкарлыг.

В Баку мастера золотых и серебряных дел работали на определенных улицах. Одной из таких улиц была улица Зяргярпалан. В 1898 г. по сведениям Бакинской пробирной палаты в Баку числилось 1036 ювелиров – золотых и серебряных дел мастеров. На базарах или в одном из городских кварталов размещались маленькие мастерские ювелиров – зяргярхана.

Известными ювелирами в Баку в конце XIX – начале XX в. были Мамед Шефа, Мир Дадаш сын Мир Ахмеда, Уста Асадулла, Уста Наги, Муталлиб Таиров, Зяргяр Али Аббас (один из ведущих мастеров филиграни), Мешади Абдулазиз, Уста Аслан, Мешади Абдулхалыг, Ичли Молла Фарадж (один из лучших в технике эмали). Широко известный ювелир из г. Баку Гусейнали Ахундов по заказу Бакинского пробирного управления изготовил медальон, миниатюрный башмачок и кувшинчик для демонстрации на Всемирной выставке в Париже, за что получил золотую медаль (Згленицкий, 1902. С. 60). В 1852 г. кабалинский ювелир Рагим Сафароглу участвовал во Всероссийской выставке сельского хозяйства и промышленности в Москве и за искусные узоры на ножнах был удостоен Почетной грамоты выставки (Из материалов Кабалинского историко-краеведческого музея). В 1863 г. в Тифлисе в отделе промышленности сельскохозяйственной выставки демонстрировался револьвер, изготовленный мастером Фараджем из Ордубада, за который он был удостоен награды (Гугушвили, 1957. С. 51).

Далеко за пределами Азербайджана были известны имена таких азербайджанских ювелиров как Рустам Алиев, Бехбуд, Эмил Исмаилов, Кербалаи Юсуф оглы Мухтар, Солтан оглы Абдурахман (клеймо «А.С.» – работал в Ханкенди), Сейидали, филигранщик Алиш, работавший в Шуше в конце XIX–началеXXв.(Джангирова,2014.С. 21–22). Опираясьналучшиетрадиции азербайджанского ювелирного искусства, шушинские умельцы развили и внесли в него неоценимый вклад, создав высокохудожественные шедевры, остающиеся до сих пор образцами для подражания. В целом слава ювелиров Шуши была настолько велика, что местным мастерам делали заказы жители из окрестных районов, в том числе из Карабаха, районов юго-восточной части Малого Кавказа (нынешний Лачинский, Кубатлинский, Зангеланский, Кельбаджарский, Джебраильский, Физулинский), Зангезура. Жители этих регионов были главными заказчиками и покупателями изделий шушинских ювелиров (Магеррамова, 2012. С. 162).

В отличие от других центров ювелирного дела в Шуше изготавливали не толькозолотыеизделия;здесьбылаширокоразвитасамостоятельнаяотрасль– производство украшений из серебра – гюмюшкарлыг и драгоценных камней – джавахирсазлыг. Поэтому, наряду с многочисленными золотых дел мастерами, получили широкую известность и умельцы, работавшие с серебром и драгоценными камнями. Еще одной локальной особенностью ювелирного

422

дела Шуши было изготовление штампованных изделий с позолотой – ренгкарлыг. В связи с этим большинство украшений полировали.

Если в 1800 г. в Шуше было всего семь ювелиров, то через 50 лет их число удвоилось, через 100 лет их число достигло 78, а число ювелирных мастерских выросло до 20 (Каджар, 2007. С. 210). В конце XIX в. в Гяндже работали 33 ювелира, в Шемахе – 25, в Шеки – 22, в Сальяне – 13 (Згленицкий, 1902. С. 60, 64).

Ювелирные изделия различались по назначению и способам ношения, отличались по форме и декору деталей, особенностями орнамента. Многообразие вариантов форм и украшений одного и того же изделия подтверждают художественные традиции, сложившиеся в различных городах Азербайджана. Существовали специфические для каждого региона виды украшений, отличающиеся различной техникой, а не только разными названиями. Помимо узкой специализации, в ювелирном деле можно выделить общие локальные черты, присущие определенным зонам в связи с природными условиями, жизненным укладом, способами хозяйствования и этнокультурными традициями (Пазычева, 2014. С. 30). В Баку, Шемахе, Гяндже, Нахичевани, Шуше, Ленкорани и других центрах ювелирного искусства веками складывалась своеобразная манера работы и традиционная форма украшений. Так, ожерелье, изготовленное в Ленкорани, отличалось от нахичеванского, серьги Куба-Хачмасской зоны – от карабахских, головные украшения типа налобника имели свои особенности в Ширване – джютгабагы, в Нахичевани и Орду-

баде – гарабатдаг, арашгын.

Изделия бакинских ювелиров, работавших в технике штампа, отличались тонкостью и рельефностью рисунка, изяществом отделки, умелым сочетанием геометрического орнамента с растительным. Мастера Гянджи использовали

вдекоре изделий растительный орнамент и узор, часто имитирующий жемчуг. Ювелиры Нахичевани также украшали свои изделия растительным тисненым орнаментом либо рельефным геометрическим рисунком. Однако ювелиры Гянджи наряду с этим прибегали и к плоскорельефному решению рисунка.

Присозданииформювелирныхукрашениймастераштампаиспользовали зооморфные, растительные, геометрические, астральные мотивы (в Гяндже), геометрические, растительные, реже зооморфные (в Баку), астральные, геометрические, растительные (в Нахичевани). Изделия шемахинских ювелиров были близки бакинским, но в них преобладал растительный орнамент (Асадова, Абдуллаева, 1983. С. 31). Богатством отличались вариативность стиля

ворнаментации ювелирных изделий, монументальность и декор шекинских пряжек и филигранная узорчатость женских пряжек Шуши, «кудреватость» бакинских браслетов (Садыхова, 2009. С. 173–174).

По художественно-техническим особенностям наиболее древним способом изготовления ювелирных изделий в Азербайджане является штамповка, которая тесно связана с другими техническими приемами. Украшения, выполненные техникой штампования, по разнообразию видов, художественных форм и используемому материалу богаче остальных (Асадова, Абдуллаева, 1983. С. 28). Штампованные бляшки с точечным и растительным орнаментом нашивались на женскую главным образом свадебную одежду. По форме бляшки были самых разнообразных конфигураций – круглые, квадратные, прямоугольные, восьмигранные, в форме лепестков, рыбок, цветков. Такие

423

бляшки широко использовались и для украшения различных бытовых предметов (футляры для часов, расчески), Корана, молитвенной печатки и др. Среди изделий, изготовляемых методом штамповки, отличились дутые серьги в виде широко распространенного на Востоке бута с алмазной деталью.

Чеканка как один из наиболее древних видов обработки металлов была распространена среди ювелиров Шемахи, Гянджи, Нахичевани, Лагича. Этот прием использовался для получения рельефного орнаментального мотива на поверхности изделия. Штамп-чеканка была трех видов: точечная (пуансон), плоскорельефная и высокорельефная. При создании форм ювелирных украшений мастера штампа использовали зооморфные, растительные, геометрические, астральные мотивы. К такому типу изделий относятся различные виды украшений для одежды, браслеты, бляшки, пуговицы, головные, шейные и нагрудные украшения, мужские пояса.

Ювелирноеискусствополучилодальнейшееусовершенствованиесразвитием филиграни. В филиграни использовалось золото только высокой пробы, хотя иногда работали также с серебром и бронзой. Филигранные изделия выполнялисьизтончайшихгибкихзолотыхнитей,создаваяфилигранныесетки– шебеке из разрозненных полосок, пропущенных через отверстия стальных редукторов – хедде, определенного диаметра в зависимости от намеченного рисунка. Нити для смягчения раскаливались на ювелирных горелках, затем закручивались, переплетались и, сжимаясь тисками, осторожно и бережно подравнивались. Оформление завершалось декоративными гвоздиками, фрагменты припаивались друг к другу. Филигранные изделия были чрезвычайно разнообразны по форме, с множеством различных вставок и подвесками из жемчуга, например, браслеты, состоящие из двух спаянных пластин с пуансонным орнаментом, отдельные детали которых нанизывались на нить в сложной композиции. Излюбленные мотивы их узоров выражались растительным и геометрическим орнаментами. Филигрань использовалась при отделке обложек Корана, браслетов, футляров для расчесок, ожерелий, брошек, различных бус, пряжек, пуговиц, запонок из золота и серебра. Филигранная техника применялась на таких аксессуарах как ожерелья с резными рисунками, пояски, серьги, диадемы. Отдельные фрагменты филигранных изделий (рыбка, солярный знак и др.) в прошлом служили амулетами, талисманами и заклинательными знаками. В течение последующих веков они потеряли первоначальное значение и дошли до наших дней как декоративные детали. Филигрань и эмаль были популярны в Тебризе, Баку, Шуше и Нахичевани.

Чернь – вид техники при изготовлении изделий массового потребления, как художественно-технический прием, позволял экономными средствами добиваться больших декоративных эффектов. Техника черни применялась для более яркой, контрастной выразительности изделий из металла. Чернью заполнялся узор или фон украшения. Узоры на фоне черни создавали четкий визуальный эффект. Чернение производилось на серебряной пластине, обработанной и скрепленной в соответствующей форме, затем тиснением на ней вырезались узоры, бороздки чернились, пластина прокаливалась на огне для закрепления черни, полировалась, после чего изделие считалось готовым. При изготовлении изделий с чернью использовались также штамповка, филигрань, гравировка, ковка, резьба и другие приемы. По виду чернь напоминала эмаль, однако последняя отличалась полихромностью. Технику чер-

424

ни использовали при изготовлении серебряных поясов, пряжек, браслетов. Основными мотивами узоров изделий с чернью были цветы, стебли и листья. Говоря о составе черни, следует отметить, что у каждого мастера имелся свой рецепт ее приготовления. Ювелиры Лагича изготавливали чернь из семи частей – бронзы, серебра, олова, крупинок золота, сплава, флюса и сажи. Изделия после нанесения черни чистились желтым порошком – гум, который привозилсяизИрана.Впоследствииювелирызаменилиэтотпорошокнаждачной бумагой. Лагичские ювелиры при изготовлении украшений, помимо золота, серебра и других металлов, использовали также их сплавами.

Лучшие образцы ювелирных изделий из черни создавались мастерами Баку, Кубы, Закатал и Шеки. Творческие приемы работы бакинских и шекинских мастеров черни несколько отличались друг от друга. Если бакинские ювелиры тяготели к изящным, мелким растительным формам, то работы шекинцев украшались крупным, преимущественно цветочным, орнаментом

(Асадова, Абдуллаева, 1983. С. 37).

Одним из видов художественной обработки металла является минасазлыг – художественное эмалирование. Эмаль вырабатывалась, как правило, из щелочей оксидов огнеупорных металлов и имела широкий спектр окраски – белая, зеленая, золотистая, розовая, оранжевая и пр. Эмалирование как технический прием в ювелирном ремесле Азербайджана имело различные способы исполнения (штамп, филигрань, резьба и пр.), вследствие чего зародились и различные виды эмалировки: перегородчатый, расписной, выемчатый и др. Выемчатая эмаль выполнялась следующим образом: прежде чем покрыть эмалью изделие, его поверхность стальным резцом делили на сектора, в которых затем углубляли контуры узоров. Потом в эти углубления

ина фон с помощью кисти из стальных нитей наносили эмаль разного цвета. Для закрепления эмали изделия прокаливали на огне.

Перегородчатая эмаль непосредственно была связана с филигранной техникой. Здесь также на поверхность изделия припаивали тончайшие жгути- ки-перегородки, создавая рисунок орнамента, после чего соответствующие места узора с помощью специальной кисточки заполняли эмалью. Украшения из цветной эмали и золота до 1930-х годов были широко распространены в г. Баку. По заказу состоятельных и знатных особ из эмали изготавливались изысканные аксессуары: пиалозвонные серьги, серьги-корзиночки – себет сырга, серьги-перлины – мирвари сырга, а также перстни, пуговицы, пояса

идругие предметы. Изделия украшались также драгоценными и полудрагоценными камнями, помещенными в выступающий каркас – юва. Излюбленными камнями были рубины, изумруды и бирюза, использовали также поделочные камни.

Помимо функции собственно украшений, на протяжении тысячелетий ювелирные изделия выполняли и ритуально-культовую функцию. Они служилиразличнымисимволами, использовались вомногихобрядах.Камниили магическое значение: по поверью, бирюза оберегала от недугов, сглаза, яхонт сулил удачу, триумф, победу. На золотых, серебряных цепочках, надеваемые на руку, шею, шарообразные черные бусины с белыми точками – глазками – гёз мунджугу – выполняли роль оберега. Были украшения-амулеты, которые

женщины носили в период беременности, родов. Со временем они утратили эти функции, превратившись в предмет искусства.

425

Производствохудожественнооформленныхзолотых,серебряных,медных и других изделий предполагало существование большого числа инкрустаторов – хатемкаров, граверов – гелемязма и мастеров других вспомогательных отраслей. Искусные инкрустаторы и граверы умели делать прекрасный золотой чекан и инкрустацию на медных сосудах, оружии, доспехах и других предметах (Гейдаров, 1982. С. 221). Материалом инкрустации служили перламутр – седеф, кость – сюмюк, драгоценные самоцветы – гийметли гаш-даш.

Азербайджанские мастера владели многими известными техническими приемами декорирования своих изделий. Наиболее распространенными из них были украшения оружия окантовками, полосами и эмблемами, исполненными способом травления. Различались поверхностное и глубокое травление, в зависимости от того, являлось ли изображение выпуклым, а фон, соответственно, углубленным, или наоборот. В первом случае изображение представляло собой очень плоский рельеф, во втором – приближалось к технике гравюры по меди; по цвету различались травление с чернением и травление с золочением. При травлении с чернением в углубления втиралась чернь и едкое минеральное масло, после чего изделие прокаливалось, чтобы масло испарилось и чернь соединилась с основой. При травлении с золочением, нередко сочетаемым с чернением, способ тот же, что и при гравировании с золочением (Ибрагимов, 2013. С. 53).

Способ травления состоял в том, что на поверхность железа или стали наносилась в нагретом состоянии паста, основными ингредиентами которой были воск, битум и древесная смола. Потом деревянной, костяной или стальной палочкой, либо иглой дикобраза выполнялся рисунок, переведенный с кальки незаметными линиями, причем слой воска процарапывался до металла. После этого вокруг рисунка делали утолщенную рамку из воска

ив получившуюся ванночку наливали травитель. Травитель представлял собой смесь уксусной и азотной кислот и спирта. Другой способ – украшение золотым расплавом, в противоположность своему названию, представлял собой разновидность плакировки золотой фольгой. Украшаемое изделие изготавливали из металла высокой чистоты и нагревали до температуры, когда он начинал менять цвет. Тогда накладывали на поверхность листок фольги

ипроглаживали полировочным инструментом, благодаря чему фольга прочно сцеплялась с основой (Ибрагимов, 2013. С. 52–53).

Изготовлением разных сувениров также занимались златокузнецы. Они изготавливали бокалы, чаши, отдельные виды оружия и декоративные предметы, небольшие сундучки, медные украшенные резьбой банные сундуки с замками – хамам сандыгы, табакерки – тютюн габы, серебряные чайники и столовые ложки, богато орнаментированные пороховницы – барыт габы для кремневых ружей из рога или металла (медь, серебро и пр.).

Ювелиры Лагича из серебра, бронзы, меди изготавливали также четки – тесбех. Парные бусы, которые они набирали, назывались джют. С большим искусством выделывали также изящные серебряные оправы, так называемые ширази гальян, на деревянные курительные трубки – гальян. Головка такого гальяна оправлялась в золото или серебро и орнаментировалась резьбой и чернью. Мундштуки также делали наполовину золотыми или серебряными. В узорах оправы гармонично сочетался растительный и геометрический

426

орнаменты. Такой гальян стоил очень дорого и был доступен только состоятельной части населения (Ализаде, 2010. С. 237–238).

Инструментарий азербайджанских ювелиров в основном составляли металлические приспособления: наковальня – зиндан, молоток – чякич, клещи –

кялбятин,щипцы–маша,ножницы–гайчы,тиски–менгене,пинцет–маггаш, линейки – хяткеш, линза – бёюдючю шуше, перо – гелем, нож – бычаг, бурав – матгаб, терка – сюртгеч, весы – терези, гирьки – чяки дашлары, пробный камень – мехек дашы, стамеска – искене, каменные и глиняные шаблоны –

даш, гил гелиблер.

Особую роль в работе играли ювелирные печи, круглые устройства из желтой глины, с мехами из хорошо обработанной козьей шкуры. Мехи крепились парой досок, а горловина соединялась внизу с железным дульцем. Мехи приводились в движение раскачкой деревянных скреп, тем самым обеспечивалась продувка и обжиг заготовки.

В конце XIX – начале XX в. проработавший долгие годы в Азербайджане в пробирной палате видный специалист в области ювелирного искусства В.К. Згленицкий писал: «Эти полуграмотные ювелиры, в совершенстве овладевшие секретами своей профессии, значительно превзошли своих европейскихколлег.Изготовленныеимиукрашениясвоимхудожественныморнаментом, изысканным декором и изяществом восхищают людей. Эти мастера не имеют тех разнообразных инструментов и приспособлений, что используются в Европе при массовом производстве однообразных ювелирных изделий. Изготовленные ими украшения – это результат труда, требующего терпения и искусных рук» (Згленицкий, 1902. С. 60).

Сравнение художественных изделий периода поздней бронзы с металлическими украшениями, бытующими в Азербайджане до сегодняшнего дня, свидетельствуют о преемственности и сохранении традиций в развитии ювелирного искусства азербайджанского народа на протяжении более двух тысячелетий. Многие древние украшения дошли до нашего времени, сохранив своиформыилиполностью,иливотдельныхэлементах,частичноутерявших свое первоначальное значение. Произведения азербайджанских мастеров на фоне массовой промышленной продукции по сей день выделяются самобытностью отделки и сохраняют свою ценность. Многочисленные шедевры ювелирного искусства, созданные азербайджанскими народными мастерами, бережно хранятся в крупнейших музеях и частных собраниях различных стран Европы, Азии и Америки: бронзовая фигурка из Карабаха (эпоха бронзы), бронзовый водолей с пометкой «Али сын Мухаммеда» (Ширван, 1206 г.) –

вГосударственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге; бронзовая астролябия с пометкой мастера Шюкруллаха Мухлиса Ширвани (Ширван, 1486) – в частной коллекции Харари в Нью-Йорке; бронзовый кувшин (XII–XIII вв., Нахичевань) – в частной коллекции Моргана в Нью-Йорке; бронзовый кувшин с пометкой мастера Османа сын Салмана Нахчывани (Нахичевань, 1190 г.) –

вмузее Лувр в Париже; кинжал с пометкой мастера Мухаммеди и с именем владельца Гасым хана, серебряная пороховница с пометкой мастера Сеидзаде и упоминанием г. Шемаха и др. (Эфендиев, 1980. С. 155, 157–159).

ГЛАВА 7

СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЙ БЫТ

СТРУКТУРА СЕМЬИ

Уазербайджанцев, как и у большинства народов мира, в процессе исторического развития существовали две формы семьи, определяемые своей численностью и структурой: большая и малая. Большая

семья представляла собой одну из форм семейной общины, которая состояла из представителей трех, четырех, а иногда и пяти поколений. Несколько брачных пар (отца, сыновей, внуков, правнуков), а также братьев составляли единую хозяйственную единицу. Характерной чертой семейной общины было совместное использование всеми ее членами земельных участков, орудий труда, домашних животных, другого имущества и недвижимости. В XIX – начале XX в. они были широко распространены во многих регионах, в частности, в Эривани, Борчалы, Нахичевани, Казахе, Гяндже, Карабахе, Баку и Ленкорани.

Вбольших семьях отношения регулировались обычаями. Члены семьи

взависимости от возрастной принадлежности руководствовались в поведении определенными правилами. Глава семьи считался аксакалом, как правило, им являлся самый старший по возрасту – отец. Аксакал располагал

большими полномочиями: распределял обязанности между членами семьи, управлял всеми хозяйственными работами, контролировал накопление и распределение доходов. В то же время, несмотря на столь большие полномочия, его власть не была безграничной. Согласно традиционным нормам, глава семейной общины при решении важных вопросов, касающихся хозяйства или семейного быта, советовался со взрослыми членами семьи и нередко прибегал к советам пожилых женщин. Авторитет аксакала и степень уважения к нему в семье зависели от того, как он решает важные вопросы. Всеми работамиподомувсемейнойобщине,какправило,руководилаженаглавысемьи– агбирчек. Примечательно, что после смерти главы общины наследство, как правило, оставалось в общем пользовании. Раздел имущества происходил в очень редких случаях.

При распаде семейной общины принадлежавшая ей земля должна была делиться на несколько участков, что, в свою очередь, могло привести к распаду общего хозяйства. Поэтому семьи, образовавшиеся в результате распада семейной общины, продолжали поддерживать между собой тесные хозяйственные отношения. Так, часто дома выделенных из семейной общины семей

428

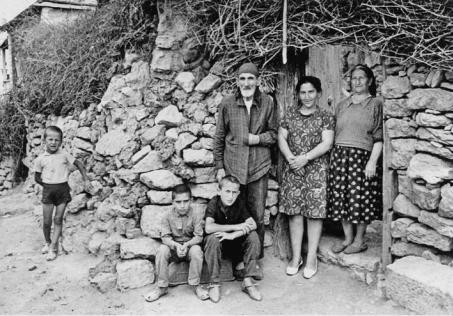

Семья Шириновых

АзербайджанскаяССР,НКАО,Ходжалинскийрайон,с.Малыбейли,1971г. Экспедиция А.Г. Трофимовой Научный архив отдела Кавказа ИЭА РАН

располагались близко друг к другу, в одном квартале. При этом используемая ими земля не делилась на отдельные участки, совместно обрабатывалась и тем самым сохранялось единство в хозяйственных связях и общественных отношениях.

В XIX – начале XX в. в Азербайджане наряду с сохранявшимися семейными общинами широко были распространены и малые семьи. К концу XIX в. малая семья в Азербайджане стала преобладающей формой (Гейбуллаев, 1994. С. 84, 87). Разница между большой и малой семьей заключалась не только в численности. Помимо количественных различий между ними существовало еще два качественных отличия. Во-первых, в отличие от семейной общины, где имущество принадлежало всем членам семьи, т. е. общине, в малой семье владельцем всего имущества считался глава семьи. Второе принципиальное отличие было обусловлено поколенной структурой этих образований. Как правило, большая семья состояла из 3–4 поколений, где дед, отец, сын и внуки составляли вертикальную иерархию, а семьи братьев располагались в горизонтальном направлении. Для малых же семей характерным было вертикальное иерархическое расположение двух или трех поколений.

Малые семьи образовывались двумя путями – в результате распада семейной общины или женитьбы сына с последующим созданием отдельной семьи. В свою очередь, малые семьи также делились на два типа – простые и сложные. Простая семья состояла из двух поколений – отец-мать и их

429