Азербайджанцы (Народы и культуры) - 2017

.pdfнавать растения-красители, только после этого – способам их использования исложнымпроцессамкрашения.Такимобразом,средиткачейтехнологиякрашения, секреты их рецептуры передавались от матери к детям, от бабушек – внукам» (Мустафаева, 1981. С. 90).

Наряду с хозяйственными навыками родители знакомили детей с правиламиповедениявприсутствиистаршихипосторонних,наулице,привстрече с родными, беспрекословному подчинению старшим. Девочкам, кроме того, сызмала прививали сознание того, что ей на каждом шагу необходимо уступать братьям и другим родственникам-мужчинам.

Определенное внимание уделялось религиозному воспитанию молодежи, которым обычно занимались священнослужители («моллы и сеиды»). По данным 1880-х годов, в каждом квартале при мечетях были школы, где обучали «чтению, письму и молитвам за весьма умеренную плату». Девочек учили чтению Корана реже; происходило это обычно дома, «под руководством отца», или в доме у жены муллы, которая обучала их также рукоделию и шитью (Ткешелов, 1888. С. 108).

Эстетическоевоспитаниевомногомбылооснованоназнакомствесфольклорными произведениями, которое начиналось с самого рождения: исследователи отмечают многообразие жанров произведений детского фольклора: колыбельные (лайлай, нинни, бешик махнысы), пестушки, потешки, прибаутки, считалки, дразнилки и т.д. (Керимова, 1986).

Роль общества в воспитании детей выражалась в неотступном контроле за поведением молодежи. Пожилые односельчане, увидев на улице, что кто-то из детей ведет себя неподобающим образом, считали своим долгом сообщить о проступке его родственникам, чтобы те приняли надлежащие меры. Общественному мнению, особенно в сельских сообществах, придавалось большое значение, поэтому каждая семья, где имелись дети, стремилась к тому, чтобы дети заслужили похвалу общества.

ПОХОРОННО-ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ

Согласно традиционным представлениям азербайджанцев, жизненный путь человека предначертан Аллахом и развивается по заранее определенному пути. Человек рождается, вырастает, создает семью и в один из дней волею судеб уходит в мир иной. В народе считается, что судьба предопределена, начертана на лбу (алын йазысы) с момента, когда человек еще находится в утробе матери. В народе безвременную смерть связывали именно с алын йазысы.

С принятием азербайджанцами ислама для них, как и других мусульманских народов, были характерны правила и церемонии похорон: омовение умершего, гусл, заворачивание в саван, совершение намаза, вслед за чем тело умершего дженазе опускалось в могилу. Наряду с этими обязательными для мусульман обрядами в Азербайджане соблюдались и некоторые местные погребальные обряды и обычаи. Хотя эти обряды обязательными не считались, тем не менее они соблюдались и во многих случаях сохранились и дошли до наших дней.

460

Во всех азербайджанских семьях при наличии дома больного, находящегося при смерти, независимо от его возраста, проводились определенные подготовительные работы. Дом и двор приводились в порядок. Умирающим оказывалась особая забота. При этом придавали огромное значение его последним словам, завещанию. Если умирающий делал завещание, это вносило ясность в отношения между членами семьи. Согласно народному поверью, если умирающий сделал завещание, то и ему самому становилось легче. Видя, что больной находится на смертном одре, согласно канонам ислама, его клали на спину, ногами в сторону Каабы. Затем звали моллу или человека, умеющего читать Коран. Над головой умирающего начинали громко читать суру «Ясин» так, чтобы он слышал. После смерти ему закрывали глаза, подвязывали челюсть, вытягивали руки и ноги и накрывали лицо. После этого в доме начинался плач, называемый в народе шивен. Обычно громко плакали

ипричитали женщины, мужчины же, отойдя в сторону, скорбели беззвучно. Шивен в зависимости от возраста усопшего, его статуса в семье и обществе носил различный характер и продолжался до тех пор, пока тело не уносили со двора.

Тело усопшего ставили в центре. Вокруг него собирались женщины из близких родственников, причитали, били себя по груди и коленям, рвали волосы и царапали себе лицо. Молла, читая Салават, оповещал всех соседей

иодносельчан о смерти. Услышав Салават, все сельчане, жители квартала,

соседи, родственники приходили в дом усопшего со словами «Аллах ряхмят елясин», выражали свои соболезнования членам его семьи и помогали семье усопшего в организации похорон. Таким образом, похороны и поминки были делом не только семьи усопшего, но и всего села или местности, где он проживал. Каждый помогал, чем мог, в зависимости от своих материальных возможностей. Помощь оказывалась добровольно и безвозмездно.

Если человек умирал вечером или ночью, то его похороны проводились на следующий день. Покойного никогда не оставляли одного в помещении. По обычаю у тела всегда находилось несколько пожилых людей. Чтобы тело «не взбухло», на грудь покойнику ставили зеркало. В день погребения в первую очередь на кладбище посылали людей для подготовки могилы. Потом по указанию моллы тело покойного омывали. Для омовения существовал специальный свод правил, который назывался гусл. В сельской местности гусл проводился во дворе дома, где проживал усопший. Место, где совершали омовение, с четырех сторон было обложено коврами и паласами. В городах омовение проводили в специальных помещениях – гуслхана недалеко от мечетей.Вкаждомселеигородеоколомечетейбылилюди,которыезанимались омовением усопших. Их называли мурдеширами. После омовения усопшего заворачиваливсаванизбелогоситца.Вселеумудренныежизненнымопытом старики, предчувствуя смерть, заранее ездили в город, сами покупали саван, сидр (растение, которое добавляли в воду при омовении), кафур (специальное масло, которое использовали при омовении) и другие необходимые для похорон вещи. В городе для таких приготовлений не было необходимости. В гуслхана при мечетях имелось все необходимое для этой процедуры.

Саван по указанию моллы измерялся и разрезался на несколько частей: халат, кёйнек, шалварлыг и завязки. Часть савана, называемая халат, была на 40–50 см длиннее роста усопшего. Части, называемые кёйнек и шалвар-

461

лыг, надевались под халат. Затем завязками, сделанными из той же ткани, перевязывали саван в области ног и головы, а также вокруг пояса наподобие ремня. Это делалось для удобства: за эту веревку держали тело, опуская его в могилу.

По завершении омовения и облачения в саван тело клали на табут (временный гроб), который клали на мафе (специальные металлические носилки) и несли к месту поминок. Члены семьи, родственники, соседи прощали покойному все обиды – халаллыг, прощались с ним, и после этого тело несли на кладбище. Мафе по обычаю три раза поднимали и опускали, затем близкие родственники на плечах выносили его со двора ногами вперед. На кладбищешлитолькомужчины.Участвующиевпохороннойпроцессиидосамого кладбища сменяли друг друга, помогая нести мафе. Даже случайно встретившиеся по дороге прохожие помогали нести мафе. Впереди всей процессии, читая суры из Корана, шествовал молла.

Мафе перед входом на кладбище ставили на землю, молла читал молитву по всем усопшим, после чего процессия продолжала свой путь к вырытой могиле. Здесь мафе ставили на землю и люди, встав за моллой, совершали погребальный намаз. Затем тело опускали в могилу. Четыре человека, ухватившись за веревки в головной и ножной части, а также у пояса, поднимали тело и спускали в могилу. Один из присутствующих спускался в могилу и направлял их действия. Тело укладывали на правый бок, лицом к Каабе, в специальное место в могиле, называемое ахлет. Глубина могилы в зависимости

Современная траурная процессия

Азербайджан (Azərbaycan), г. Баку Фото Э. Гасанова, 2008 г. Личный архив Э. Гасанова

462

Вид мусульманского кладбища

Дагестан, г. Дербент, конец XIX – начало XX в. МАЭ РАН. Инв. № 2808-28

от качества земли в разных регионах различалась. Согласно шариату, могила для женщины была немного глубже. Ахлет был настолько узким углублением, что тело, которое клали на правый бок, опиралось на ее стенки и сохраняло свое положение.

Правая и левая стенки ахлета выравнивались таким образом, чтобы была возможность накрыть его деревянными или каменными плитами. Человек, который спускался в могилу, чтобы развязать все веревки, и укладывал тело, должен был быть близким родственником усопшего. Согласно шариату, если усопший был мужчина, то в могилу спускался его сын или брат; если женщина – муж, брат, сын или же зять, тем самым отдав ей последний долг. Согласно шариату, человек, спускающийся в могилу, должен был быть без головного убора и обуви. После того как тело было уложено в могилу, молла читал специальную молитву – телгин, а человек, спустившийся в могилу, слегка тряс покойника за плечи, чтобы его душа услышала сказанное. Покойницу во время укладывания тела в ахлет и чтения телгина накрывали покрывалом. По завершении телгина человек, спустившийся в могилу, должен был выйти из нее со стороны ног усопшего, и вслед за моллой на арабском языке произнести фразу «Мы все принадлежим Аллаху и вернемся к нему», после чего он бросал в могилу горсть земли. Затем ахлет накрывали каменными или деревянными плитами. В Ленкорани на деревянные плиты клали также циновку, чтобы земля не сыпалась в ахлет. В других регионах с этой целью

463

Погребение 1202 г. хиджры,

т.е. 1787–89 гг.

Дагестан, г. Дербент, 1955 г. Собиратель Л.И. Лавров МАЭ РАН. Инв. № 1632-20

все щели закрывали травой и замазывали глиной. После этого присутствующие по очереди лопатой заполняли могилу землей. В некоторых регионах, особенно там, где земля была каменистой, ахлет копали с правой стороны могилы в форме ниши. Такие могилы называли сапма. После размещения тела в ахлет левую его сторону накрывали плитой, и могилу заполняли землей. Насыпая землю в могилу, присутствующие не передавали лопату друг другу, а бросали ее наземь. Потом на могиле устанавливали временную деревянную надгробную плиту, на которой были написаны

имя, фамилия и отчество усопшего. Земля на могиле выравнивалась, а в центре делалось небольшое продольное углубление. В это углубление из кувшина выливали немного воды, а сам кувшин клали на могилу. Надгробный камень в некоторых регионах изготавливали к сорока дням, в некоторых – к годовщине.

После похорон молла читал суру из Корана «Ясин», а также молитвы, призывающие идти за пророком путем Аллаха. На этом похороны завершались. Уходя с кладбища, члены процессии останавливались у выхода, читали вместе с моллой молитву за упокой всех усопших и возвращались к дому покойного. По возвращении с кладбища всем раздавали гилаб – розовую воду,

имолла читал суру «Фатихе». По традиции молла объявлял, что траур по усопшему будет длиться семь дней, а также объявлял даты поминок на третий, седьмой и сороковой день, приглашая присутствующих посетить эхсан – поминки. Он объявлял также, что каждый четверг до 40 дней будут проводиться «четверги» – джума ахшамы. Затем он приглашал собравшихся на поминки.

Вовремяпохороноставшиесявдомепокойногоорганизовываливодворе все необходимое для поминок. Место, отведенное для этого, называлось йас йери. Вернувшись с кладбища, люди подходили к родственникам покойного

ивыражали свои соболезнования. Те, кто по каким-то причинам не мог остаться, просили прощения у семьи усопшего, еще раз приносили свои соболезнования и уходили, а остальные проходили в специально отведенное

464

место, где молла читал Коран и рассказывал различные поучительные истории. По традиции три дня в семье усопшего не готовили еду и не проводили поминки. Еду приносили близкие родственники и кормили тех, кто приехал издалека. В некоторых регионах поминки проводились на третий и сороковой день смерти, в некоторых – на седьмой и сороковой. Кроме того, на третий и сороковой день, а также каждый четверг до 40 дней, на 40 дней, на годовщинуив праздничныедни вплоть до годовщинысмерти близкиеродственникис моллой ходилинамогилуичиталитам«Ясин».Нагодовщинутакжепроводились поминки. По традиции на годовщину приходили по приглашению.

Поминальное угощение для мужчин и женщин устраивалось в отдельных помещениях. Поминки для женщин организовывались в самой большой комнате дома. На поминках для женщин подавали эхсан (еду), но молла обычно не присутствовал. Обычно женские поминки сопровождались плачем

ипричитаниями. Проявляя уважение к умершему, родственники покойного

исоседи до 40 дней держали траур, не брили волосы и бороду, не надевали красных одеяний, не проводили у себя дома увеселительных мероприятий. Если умерший был молодым, то члены его семьи весь год одевались в черное, не веселились и не ходили на свадьбы. Родственники и соседи, которые хотели сыграть свадьбу до годовщины, должны были спросить разрешения у семьи умершего.

Траур завершался особой церемонией выхода из него. У мужчин особых процедур для этого не было: один из аксакалов семьи по завершении семи

или 40 дней предлагал молодым мужчинам побрить бороды и совершить омовение. На этом процедура выхода из траура у мужчин завершалась; после годовщины они уже могли посещать свадьбы. Женщины завершали траур, отмечая гара байрам – «черный праздник». Так называли первый праздник (Новруз, Курбан или Рамазан), который приходился на период после 40 дней с кончины покойного. За день или за два до этого праздника женщины из числа родственников и соседей собирались в доме усопшего. Гости приносили сахар, чай, ткани, хну и другие подарки. Сахар и чай символизировали сладость, ткань означала конец ношения траурных одежд, а хна была символом празднования и радости. Принимающая сторона готовила различные блюда для угощения гостей. Собравшиеся вспоминали покойного, оплакивали его, затем угощались приготовленными блюдами и, поздравив хозяев с предстоящими праздниками, удалялись. Проведение гара байрам было символом того, что семья покойного уже могла отмечать предстоящие праздники. Таким образом, начинался этап выхода из траура, окончательное завершение которого приходилось на годовщину смерти.

ГЛАВА 8

ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЫТ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ

СЕЛЬСКАЯ ОБЩИНА

Сельская община, общинные отношения и институты занимали важное место в хозяйственной и общественной жизни населения Азербайджана. В древности сельская община называлась эль, а в средних ве-

ках – джамаат; в ХIХ в. в официальных документах Российской империи – сельским обществом. Структура сельских общин отличалась разнообразием. В горных и предгорных местностях они состояли из одного, иногда двух-трех селений или отселков. В низменных местностях сельские общины были более крупными, состояли из трех и более селений.

В административном отношении азербайджанская сельская община являлась самостоятельной единицей. Высшим органом сельской общины были общинные сходы. Право участия в них имел каждый домохозяин, глава семьи, но первенство на сходах принадлежало аксакалам (агсаккалам). Более молодые домохозяева присутствовали, как правило, лишь в качестве зрителей. Это вполне соответствовало патриархальному строю жизни населения. Однако, по мере усиления имущественного расслоения внутри общины, роль богатых домохозяев, независимо от их возраста, постепенно возрастала.

До введения в жизнь нового порядка крестьянского самоуправления – «Положения о сельских обществах и их общественном управлении», введенного в жизнь в Азербайджане 28 сентября 1866 г., дела решались на сходе единогласно; решение большинством голосов не практиковалось. Обсуждение некоторых вопросов иногда длилось месяцами. Сход собирался, расходился, дробился на группы; спорили без конца, и наконец, путем взаимных уступок достигали согласия.

Права и обязанности общинных сходов составляли те вопросы, которые имели исключительно местный характер. Сюда относились вопросы, касающиеся пользования землей и распределения ее между селами или кварталами, входившими в состав сельской общины, или между членами общины. Кроме общинных сходов собирались сельские сходы и советы патронимических кварталов. Совет патронимии состоял из глав отдельных семей. Права и обязанности сельских и общинных сходов были почти одинаковы, но у первых они были несколько ограничены. На сельских сходах участвовали все главы семей без исключения, а на общинных сходах, объединявших множество селений,внекоторыхместахучаствовалитолькоделегатыселенияилипатроними-

466

ческихкварталов.Вобязанностиобщинногосходавходилоизбраниесельских должностных лиц – сельского старшины, его помощников и сельских судей.

Общинный сход собирался, когда в нем возникала необходимость. Места сбора сходов в разных общинах были разными: в одной общине собирались у двора старшины, в другой – в мечети, в основном же под открытым небом, в центре главного селения – мейдане. Общинные сходы собирал и председательствовал на них старшина, а сельские сходы – один из влиятельных старейшин села – аксакал.

Во главе каждой сельской общины стоял старшина. В Азербайджане он назывался юзбаши, в некоторых регионах – коха (Раджабли, 1966. С. 135). О распространении термина коха в прошлом свидетельствует и такая азербайджанская поговорка: «Подкупи коху, грабь село!». В некоторых же районах, например, в Нахичевани, Ленкорани и Кубе, глава сельской общины назывался кендхуда.

Юзбаши (коха) выбирался общинным сходом на три года. На выборах участвовали или все главы домохозяйств, или делегаты отдельных сел и кварталов. Выборы проходили следующим образом. За несколько дней до выборов юзбаши через своего посыльного – човуша объявлял день и место сбора для выбора должностных лиц общины на следующее трехлетие. До выборов старейшины выдвигали двух кандидатов. Как правило, каждый кандидат представлял одну влиятельную группировку общины. Со стороны каждой группы проводилась широкая агитация за выдвинутого кандидата на долж-

ность юзбаши.

В назначенный день все члены общего схода собирались на площади, на перекрестке главных улиц деревни или во дворе бывшего старшины. На видном месте сбора ставили стол. За столом сидели пристав и старый юзбаши. Остальные сидели на коврах, паласах постланных на землю. Старый юзбаши или пристав объявлял имена кандидатов. Выбирали счетную комиссию

всоставе 2–3 старейшин. Для голосования ставили две посуды – медные или керамические кувшины. В отдельной посуде или мешке были орехи по числу избирателей. Каждый кандидат стоял около кувшина. Избиратель, получив от члена избирательной комиссии свой орех, опускал его в кувшин того кандидата, которого он хотел выбрать. Кандидат, получивший большее число голосов, считался избранным и становился юзбаши. Такой порядок голосования

вАзербайджане в народе назывался гозатды – бросание ореха.

Одновременно со старшиной выбирались и кандидаты в старшины. Они в присутствии старшины никаких особых функций не выполняли и до конца срока оставались почти бездействующими. Если в течение 3 лет что-нибудь случалось со старшиной, или когда старшина оказывался недостойным этой должности, до предстоящих выборов его замещал кандидат в старшины. Однако такое случалось редко.

Старшины сельских общин имели помощника кёмекчи, который избирался иным образом. Старшина выбирал для себя помощника сам, но должен был получить согласие общинного схода. В сельских общинах, состоящих из нескольких сел, каждый сельский сход в лице помощника старшины выбирал своего представителя. Кроме помощника, старшина имел и посыльного – човуша, которого, как и помощника, выбирал сам.

467

Старшина имел печать и носил на шее особую цепочку с гербом. В его обязанности входили: созыв общинного схода, представление на рассмотрение схода дел, касающихся общины; контроль над своевременным отбыванием общинниками податей и повинностей; наблюдение за порядком на территории общины; принятие мер по предупреждению преступлений, а в случае совершения преступлений – задержание виновных и передача их в распоряжение начальства; приведение в исполнение решений судебных учреждений и приговоров сельского схода.

Сельская община в Азербайджане имела также свой посреднический суд, состоявший из выборных аксакалов. До завоевания Азербайджана Российской империей заинтересованные стороны редко прибегали к ханскому суду и к органам местной администрации, так как обращение к ним предполагало уплату значительных пошлин. В большинстве случаев гражданские дела решались общинным посредническим судом. Главная цель, преследуемая та-

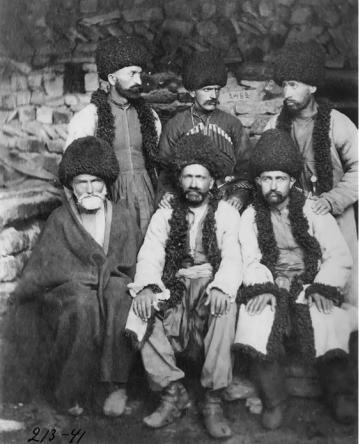

Группа мужчин

Азербайджанцы

Бакинская губ. Начало XX в. РЭМ. Колл. № 213-41

468

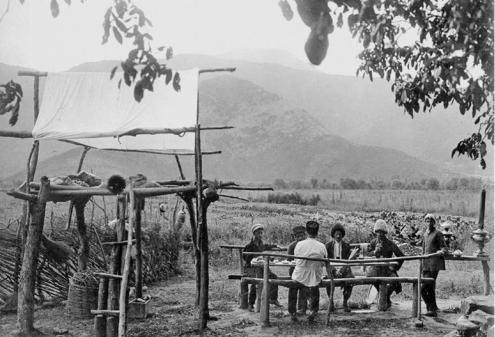

Чайная у шоссе Шеки-Закаталы

Азербайджанская ССР, Шекинский район, 1927 г. Архив Института археологии и этнографии НАНА

ким судом, состояла в мирном решении тяжебных дел. При желании сторон подчиниться решению суда всякое дело могло быть окончено миром. В противном случае недовольная сторона имела право обратиться к беку магала. Решения этот суд выносил на основании обычного права, а действующие законы и обычаи были известны каждому. Решение суда приводилось в исполнение старшиной. Сельские судьи также были выборными лицами. Каждая сельская община на общих сходах выбирала на 3 года наряду со старшинами, кандидатами в старшины и помощниками старшин трех судей. Из трех судей один считался старшим, в отличие от других он носил на шее цепь, выданную государством. Один из судей должен был быть грамотным, чтобы составлять решение суда. Все должностные лица, в том числе и старшины, должны были быть не моложе 25 лет.

В конце ХIХ – начале ХХ в. в связи с ростом имущественного неравенства общинные организации стали приходить в упадок.

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Азербайджанское ремесленничество – одна из важнейших сфер хозяйственной деятельности – прошло продолжительный исторический период развития. Сначала работая в индивидуальном порядке, на последующих этапах

469