Азербайджанцы (Народы и культуры) - 2017

.pdf

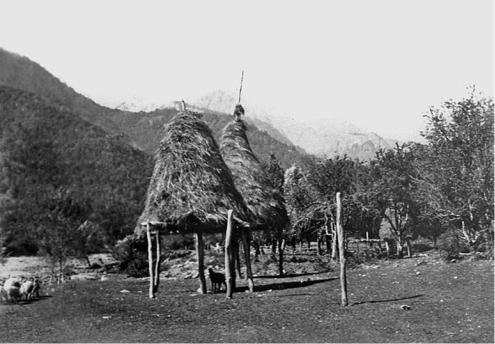

Способ хранения сена

Азербайджанская ССР, Шекинский район, 1931 г. Архив Института археологии и этнографии НАНА

рированы главным образом в руках помещиков и государства. Некоторым состоятельным сельчанам принадлежало по 15–20 отар овец (Исмаилов, 1960.

С. 51–52).

ВАзербайджане были известны десятки пород овец, выведенных путем народной селекции. Овцеводы разводили, в основном, курдючные, мясные, молочные породы овец, а также овец с ценным руном. Одной из древних

ишироко распространенных была карабахская порода овец, распространеннаявКарабахе,Кельбаджаре,наМильскойиМуганскойравнинах.Овцыэтой породы отличаются жирным курдюком, вкусным мясом и нежной шерстью. Карабахская порода стала основой для выведения таких местных пород, как бозах, ширванская и некоторых других. Живой вес самок карабахской породы достигает 45–50 кг, а живой вес самцов той же породы – более 60–65 кг. Кроме карабахской породы, в Азербайджане путем народной селекции были выведены и широко распространены такие породы, как гала, ширван, лязги,

бозах, херик (бурдж), мазых, балбас, джаров.

Вовечьих отарах козы составляли меньшинство, но самцы-козлы играли в них роль вожаков. На территории Азербайджана местная порода коз дошла до наших дней, не претерпев значимых изменений в течение трех тысяч лет. В Азербайджане высоко ценили коз, отличавшихся своей продуктивностью. Народная поговорка «Кечи касыбын инейидир» («Коза – корова бедняка») – свидетельствует о важной роли этих животных в жизни народа.

200

Чтобы получать от мелкого рогатого скота больше приплода и увеличивать его численность, скотоводы уделяли особое внимание уходу за ним. В Азербайджане, как правило, мелкий рогатый скот содержался в теплое время года на летних пастбищах – яйлагах, а зимой и осенью – на специальных зимовьях и пастбищах – гышлагах. Вблизи зимовий в подходящих местах огораживалисьспециальныеучасткиподназванием дёллюк, хам или етийат, где происходил окот овец.

Налетниепастбищаотарывелипастухи– чабаны.Всоответствиисландшафтом,пастухивначалеразбивалилагерьуподножиягоринекотороевремя пасли отару там. Затем, поднявшись еще немного по склонам гор, разбивали лагерь, и некоторое время пасли овец уже там. Наконец, когда наступали жаркие дни, они поднимались вместе с отарой на вершины гор. Это делалось для того, чтобы овцы привыкали к горному климату и постепенно адаптировались. С другой стороны, в начале весны, по сравнению с верхними склонами гор, трава начинала зеленеть сначала у подножия гор, а затем – на их нижних склонах, и овцы были обеспечены кормом. Возвращаясь с летних пастбищ в горах, пастухи в обратном порядке, останавливаясь на прежних стойбищах, постепенно спускались вниз. Этот метод в овцеводстве называется чобанбине – пастуший лагерь (Гаджиев, 1977. С. 31). Выпас овец на горных паст-

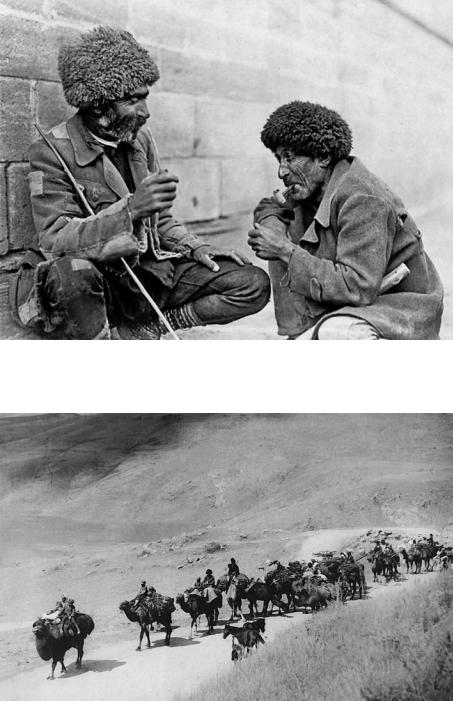

Хозяйственные постройки

Азербайджанская ССР, НКАО, с. Гушчулар, 1971 г. Экспедиция А.Г. Трофимовой Научный архив отдела Кавказа ИЭА РАН

201

Чабаны

Азербайджанская ССР, Касум-Исмайловский район, с. Сафикюрд, 1929 г. Архив Института археологии и этнографии НАНА

Кочевка на яйлаг на верблюдах

Азербайджанская ССР, Шемахинский район Фото Т. Керимова, 1934 г.

Архив Института археологии и этнографии НАНА

202

Высокогорная кочевка

АзербайджанскаяССР,Шемахинскийрайон,1960–1970-егоды Архив Института археологии и этнографии НАНА

бищах также основывался на многолетнем народном опыте. Места пастбищ заранее делились на части старшими пастухами – серкярами.

Пастухи играли решающую роль в овцеводстве, так как, как говорили в народе, «не бывает отары без пастуха». Выпас овец, получение приплода, дойка и стрижка, защита от хищных зверей, словом, вся судьба отары зависит от пастуха. В общем, выпас стад мелкого рогатого скота в животноводстве, содержание их в специально огражденных местах, кормление солью, получение приплода, выбор племенных самцов, уход за самцами, месяц получения приплода, откармливание ягнят и другие заботы основывались на народном опыте, который формировался веками.

Для обозначения животных, в зависимости от их возраста, использовались различные термины. Новорожденного ягненка называли эмлик (кормящийся молоком), ягненка до шести месяцев – гузу, до двух лет – тоглу, самку до трех лет – шишяк, самца до трех лет – эркяк, старше трех лет – гоч (зрелый самец), ана гоюн (мать-овца). Новорожденного козленка называли оглаг, до одного года – чяпиш, до двух лет – дыбыр, до трех лет самку – кёяр, самца – текя, а через три года – соответственно кечи (самку) и эркедж (самца).

В скотоводческом хозяйстве овцеводство является самой прибыльной и высокопродуктивной сферой. Шерсть на протяжении веков считалась сырьем самого высокого качества для ткачества. Как правило, овец стригут два раза в год – весной и осенью. Весенняя стрижка овец проводилась незадолго до выгона на летние пастбища, а осенняя – после возвращения отары с пастбищ на зимнюю стоянку. Шерсть весеннего пострига считается лучшей для ткачест-

203

ва и наиболее качественной. В народе шерсть весеннего пострига называется япагы, осеннего – гюзям. Из шерсти изготавливали войлок, ковры, ткани, чувалы, хурджуны (переметные сумки), хейбя (седельные сумки), сиджим (шерстяные веревки), оркен (широкие конские привязи) и другие изделия.

Широко используемой азербайджанцами продукцией овцеводства является молоко. Овец доят, как правило, один раз в день – в полдень. При этом

Стрижка овец

Азербайджан (Azərbaycan), Бейлаганский район, 1990-е годы Архив Института археологии и этнографии НАНА

204

Дойка овец на летних пастбищах

Азербайджанская ССР, Шахбузский район, с. Кюкю, 1973 г. Экспедиция А.Г. Трофимовой Научный архив отдела Кавказа ИЭА РАН

дойных овец собирают в стойло и доят, оградив от ягнят и друг от друга. Из овечьего молока, как основной продукт, традиционно готовят сыр. В первый день отела овцы ее молоко бывает густым и называется агыз. Его наливают в глиняную посуду и варят на тлеющих углях, в результате получается очень жирный и вкусный продукт, похожий на сыр, называемый гоух (другие его названия – агыз, сулуг, шан-шан). По истечении двух-трех дней у овцы появляется густое и жирное молоко, называемое булама. Его наливают в кастрюлю и варят на медленном огне, непрерывно помешивая ложкой до того, как оно загустеет и станет по консистенции как сметана (Раджабов, 1977. С. 50). Все продукты, получаемые из молока, называются агарты. Достаточно высоко ценится и катык из овечьего молока.

Сыр готовят, добавив в надоенное овечье молоко мая (сырную закваску). Для того, чтобы получить из молока дялямя (продукт, похожий на сыр), в него добавляют особую траву, однако таким образом невозможно получить требуемое количество дялямя. Поэтому добавление в молоко специальных дрожжей считается основным и широко распространенным методом изготовления сыра. Закваску изготавливают сами животноводы. Для этого в любую посуду, желательно в глиняную, кладут часть желудка теленка или ягненка, затем туда добавляют в определенных пропорциях зерна пшеницы, ячменя, соль, рис, мед, кишмиш (изюм) и воду. Посуду плотно закрывают и оставляют на некоторое время на солнце. Под воздействием солнечных лучей итепласмесьбродит,превращаясьв мая(закваска).Взависимостиот«силы»

205

мая,натоилииноеееколичествоследуетбратьопределенныйобъеммолока. Примерно на каждые 30 л молока добавляется 150 г мая, после чего по истечении определенного времени молоко превращается в дялямя, которую перекладывают в торбы. Здесь из нее сцеживается вода, а в мешочках остается сыр, который затем засаливают в больших глиняных сосудах, после чего он может долго храниться. Однако овечий сыр среди населения, занимающегося скотоводством, хранится в моталах – бурдюках из козьих или овечьих шкур.

РАЗВЕДЕНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Разведение крупного рогатого скота в Азербайджане имеет такую же древнюю историю, как овцеводство. На наскальных изображениях в Гобустанском историко-художественном заповеднике имеются изображения буйвола с веревкой на шее и быка, использующегося в качестве упряжного животного, которые относятся, соответственно, к V тыс. до н.э. и к III тыс. до н.э. (Керимов, 1985. С. 109). Археологические памятники, относящиеся к куро-араксской культуре, и остеологические останки крупных рогатых животных,обнаруженныевпоселенияхБабаДервиш(Казахскийрайон)иГюльтепе (Нахичеванская АР), свидетельствуют о разведении крупного рогатого скота в Азербайджане с древнейших времен. В эпоху куро-араксской культуры крупный рогатый скот уже широко использовался в качестве тягловой силы.Вчастности,скотзапрягалсяв хыш, кётан,иливтелегу;молокоимясо использовали как ценные пищевые продукты. В связи с ростом численности населения в этот период, дальнейшее развитие и расширение хозяйства увеличило потребности населения в крупном рогатом скоте. Наличие древних образцов материальной культуры и огромного количества остеологических останковживотныхпозволяют сделать вывод,что в античный периодивраннем Средневековье численность крупного рогатого скота значительно возросла. Согласно Клавдию Элиану (II–III вв.), на землях вокруг Каспия паслись многочисленные стада крупного рогатого скота и табуны лошадей (Буньядов, 2007. С. 258).

В ХIХ – начале ХХ в. значительно выросла численность крупного рогатого скота, разведение которого являлось одним из основных занятий азербайджанцев. Крупный рогатый скот широко использовался в обеспечении населения мясом, молоком, маслом, кожей, в качестве упряжной силы в земледельческом хозяйстве и как транспорт. Особое внимание уделялось улучшению пород крупного рогатого скота. В Азербайджане, в отличие от мелкого рогатого скота, пород крупного рогатого скота было не так уж много. На протяжении веков азербайджанцы разводили, главным образом, две породы крупного рогатого скота – «Малого Кавказа» и «Большого Кавказа». Порода «Малый Кавказ», имеющая, в основном, золотистый окрас, сформировалась и была распространена на территории Малого Кавказа и сравнительно близко расположенных к нему землях, на правобережье р. Куры. Порода «Большой Кавказ» имела, в большинстве случаев, черный окрас, была наиболее распространена на Большом Кавказе. Животных этих пород в соответствии с условиями кочевого скотоводства выпасают на летних и зимних пастбищах, они отличаются устойчивостью к суровому климату и способностью обеспечивать себя кормом на выгонах в горных условиях. При оседлой

206

форме скотоводства эти породы крупного рогатого скота пасут на пастбищах в окрестностях населенного пункта.

Разведение буйволов в Азербайджане было развито в регионах, расположенных на низменностях и у подножия гор. Была широко распространена порода короткорогих буйволов. Буйволы, имеющие в основном черный и серый окрас, использовались в качестве тягловой силы, их разводили также ради мяса и молока. Зебу, входящие в группу крупного рогатого скота, в Азербайджане встречались только на гористых территориях Астара-Ленкоранского региона и использовались для производства молочной продукции и в качестве тягловой силы.

С учетом возрастных и других характерных особенностей крупный рогатый скот традиционно имел различные названия. Новорожденного теленка называют балаг, до шестимесячного возраста – бузов, с шестимесячного возраста до 1 года – дана, самца-трехлетку называли джонгя, а самку – дуйя. После трехлетнего возраста самка коровы называется иняк, самец – окюз, а племенной самец – буга. Новорожденного теленка буйволицы называют балаг, до года – данача, до трехлетнего возраста самца – кяльча, самку – дуйя, в последующие годы самца называют кяль, а самку – джамыш.

Крупныйрогатыйскотболеетприсущимисвоемувидузаболеваниями,самым распространенным из которых является так называемое гыздырма, или титрямя. Животные заболевают этим при смене климата, т.е. в случае внезапного наступления тепла или холодов. Если у животного резко повышалась температура (гыздырма) от простуды, тогда место, где его содержат, утепляют или накрывают его чем-нибудь согревающим (одеяло, накидка и т.п.). Если же животное заболело от резкого потепления и жары, тогда место, где оно содержится, проветривается и там поддерживается умеренная прохлада. Животное, заболевшее гыздырма, излечивают испытанным народным методом, подкармливая его виноградными листьями и, вскипятив кислую пастилу (своеобразный лаваш из алычи, сливы, кизила, засушенный в виде тонко раскатанных пластов пастилы и имеющий кислый вкус), поят животное этим кисловатым на вкус отваром, или же молоком. Одним из самых тяжелых заболеваний крупного рогатого скота является заразное заболевание дабаг – ящур. При инфицировании этим заболеванием животное выводят из сырого, влажного помещения и содержат его в тепле, а также часто выгуливают его по запыленным местам и по сухой пашне. В период лечения ноги животного смазывают черной нефтью или нафталаном. Во время этого заболевания животное также поят вскипяченным отваром кислой пастилы. При заболевании крупного рогатого скота или лошади болезнью, называемой яман, в той или иной части тела животного появляется опухоль. Для излечения животного от этой болезни опухоль несколько раз прижигают раскаленным докрасна шомполом.

Когда животное, долгое время питавшееся сеном, переходит на кормление свежей травой и переедает, что случается очень часто, от этого у него появляется вздутие – отравление. При лечении этого заболевания животному вначале немного надрезают ухо, выпускают определенное количество крови, а затем поят айраном или катыком и растирают брюхо.

Переломы или вывихи ног животных лечит костоправ. При переломе на сломанную ногу животного наносят мазь, приготовленную из смеси яично-

207

го желтка и муки, затем оборачивают ногу теплой шерстяной тканью, после чего накладывают поверх нее деревянные палочки (для фиксации) и перевязывают ногу. Вывих сустава костоправ вправляет путем массирования. Если же какое-нибудь дикое животное (или птица) ранило крупное рогатое животное, эту рану смазывают вскипяченным маслом, катыком или сливками.

Уход за крупным рогатым скотом сложнее, чем за овцами. В каждом стаде насчитывается 100–150 голов; пасут его обычно два пастуха. В некоторых регионах, в частности в западной зоне, пастуха называют сыгырчи. Каждые 70–200 голов годовалых телят обслуживают два человека. В буйволиных стадах численность животных бывает сравнительно меньше. За работу пастухам платили пшеницей, деньгами или животными. Они спозаранку выводили стада на пастбища, пригоняя их обратно с наступлением сумерек. Стадо содержалось, в основном, в условиях стойла; в соответствии с числом голов заготавливали корма.

В отличие от равнинных территорий, в горных и предгорных регионах животные, как минимум, четыре-пять месяцев содержались в условиях стойла; в течение всего этого времени дважды в день их кормили. Основными кормами для крупного рогатого скота считаются свежая трава, сено, солома, клевер, зерновые отруби, ячмень и ячменная крупа. Сенокосы, изобилующие сочными травами, охранялись и орошались. В зависимости от климатических условий и изобилия трав, два-четыре раза в год сенокосные участки косились, в основном, при помощи косы. На скошенных участках высушенную траву собирают вначале в виде снопов, а затем, погрузив на телеги, перевозят ее и в подходящем месте собирают в виде большого стога. Заготовка кормовых трав (сена) осуществляется, в основном, в весенние и летние месяцы. В том же порядке заготавливалась и пшеничная солома, которая затем скармливалась животным. Люди, заготавливающие в основном ячменную солому, держали ее в хранилищах и использовали в зимние месяцы. Крупный рогатый скот в низменных регионах с жарким климатом в весенние месяцы и на летних пастбищах подкармливают солью в течение нескольких месяцев. Часто в соответствующих местах ставят куски кристаллической соли, чтобы животные могли лизать их, или же растолченную соль рассыпают на поверхность камней или старых паласов, откуда животные слизывают ее.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Изготовление молочных продуктов играло важную роль в повседневной жизни азербайджанцев. Для приготовления и хранения молочных продуктов использовали различные виды глиняной посуды, кожу, шкуру и желудок животных.

ВАзербайджане из овечьего молока изготавливают, в основном, сыр,

аиз коровьего молока масло. Коров и буйволиц доили, как правило, женщины. Чтобы подоить корову (или буйволицу), доярка подпускает к вымени ее теленка с веревкой на шее, и дает ему немного пососать молока, отчего соски вымени становятся мягкими. Проверив пальцами наощупь степень мягкости сосков, доярка привязывает теленка к передним ногам коровы (буйволицы). Затем, поглаживая руками соски, начинает доить молоко в одну из специальных емкостей, называемых сярнидж или годуш. Для того, чтобы «задобрить

208

корову», чтобы она давала молоко, с самого начала и до конца дойки доярка напевает корове особые песни – ейдирме, саячы и баяты. Таким образом, доярка умиротворяет, успокаивает корову и подготавливает ее к процессу дойки. В словах этих песен доярка расхваливает красоту и пригожесть коровы, красоту ее теленка, полезность молочных продуктов, изготовленных из ее молока, а также изобилие ее молока. Почти все дойные коровы (или буйволицы) имеют свои клички, соответствующие их цвету или характеру. Из этих кличек можно перечислить такие, как «Карагёз» (черноглазая), «Сяням» (пленительница), «Гялин» (невеста), «Гёзель» (красавица), «Марал» (лань), «Джейран» (газель) и десятки других. Песни – ейдирме, которые поет доярка до и во время дойки, настолько задушевны и мелодичны, что оказывают на животное успокаивающее действие, подобно колыбельным песням.

Из коровьего молока изготавливают в основном масло. Для получения катыка в теплое кипяченое молоко добавляют чаласы (закваску). Чтобы катык созрел как можно быстрее, посуду с заквашенным молоком накрывают чем-нибудь и держат в теплом месте. Для того, чтобы получить из катыка масло, его наливают в большую посуду и хранят некоторое время. Нередко масло получают из сливок. Кипяченое молоко наливают в плоскую посуду, и через некоторое время на его поверхности собираются сливки. Сливки отделяют от молока и хранят. Обычно катык и сливки хранятся некоторое время в бурдюках, изготовленных из шкур. Затем содержимое бурдюка хранится в маслобойках – нехре различного вида.

Образцы материальной культуры, обнаруженные в ходе археологических раскопок, подтверждают, что история изготовления масла в Азербайджане имеет древние корни. С этой точки зрения особый интерес вызывают глиняные маслобойки – нехре, выявленные на археологических памятниках куроараксской культуры и относящиеся к началу III тыс. до н.э. Нехре наиболее широко были распространены в эпоху бронзы и железа. Следует отметить, что аналогичные нехре использовались в ХIХ – начале ХХ в. (Буньядов, 1969.

С. 120).

Основание толстостенных нехре, использовавшихся вплоть до последнего времени, – плоское, середина немного расширена, а горловина немного удлиненная. Горловина конусовидных нехре немного вывернута наружу, пониже горловины имеется полукруглая ручка, установленная параллельно посудине. Под ручкой находится маленькое отверстие. Для того, чтобы содержимое нехре хорошо взбивалось, с внутренней стороны нехре сооружаются сосочкообразные выступы, а иногда вместо них внутреннюю часть нехре покрывают волнистыми линиями. В тех же целях внутрь нехре помещают ложку, нож и другие предметы. Обычно в нехре наливают молочный продукт, заполнив ее чуть больше половины. Туда же добавляют воду (зимой теплую, летом – холодную). Затем горлышко нехре крепко закупоривается, чтобы содержимое не выливалось. Чтобы предотвратить быструю поломку глиняной маслобойки – нехре, во время ее раскачивания под нее насыпают землю или же подкладывают охапку сена, шкуру или палас. Маленькое отверстие нехре закупоривается тонкой деревянной палочкой или кусочком тряпки. Человек, взбивающий масло, раскачивает нехре, держась за ее ручку и ведя ее поочередно то вниз, то вверх. Содержимое, взбиваясь, превращается в масло. Для того, чтобы проверить готовность масла, вынимают пробку из маленько-

209